П.П. Азбелев

П.П. Азбелев

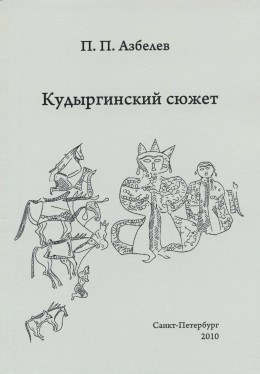

Кудыргинский сюжет.

// СПб: 2010. 60 с. ISBN 978-3-98709-277-4

7. Сюжет и его историко-культурный контекст.

Как же должно выглядеть «чтение» рисунка, свободное от априорных анахроничных интерпретаций? Перед нами — памятник с детской могилы, изображающий ребёнка и женщину, перед которыми опустились на колени спешившиеся (т.е. прибывшие откуда-то) всадники в разных уборах, то есть с подчёркнутыми палеоэтнографическими различиями.

Этой сцене нет определённых соответствий ни в центральноазиатском фольклоре, ни в древнетюркских и китайских письменных источниках, ни в известной древнетюркской иконографии. Но если расширить поле поиска, то обнаружится весьма распространённый культовый сюжет, структурно полностью соответствующий кудыргинскому: это поклонение волхвов — «магов» или правителей разных [45] народов, пришедших вскоре после рождения Христа поклониться божественному младенцу.

Отличия сцены, представленной на валуне, от обычных трактовок этого сюжета сводятся к тому, что она скомпонована с использованием стандартных (судя по собранным разными авторами аналогиям) для древнетюркской графики фигур-«кирпичиков», а также естественным образом вписана в систему палеоэтнографических реалий и основанных на них представлений древнетюркской эпохи. Так происходило всюду, где воспроизводились евангельские сюжеты — участников канонической сцены художники то и дело показывают как своих современников. Сходные перемены (затрагивавшие уже не чужой воспринятый, а собственный традиционный канон) описывал Б.И. Маршак,

(48/49)

говоря о согдийцах в туркестанских колониях: «переходя в буддизм или манихейство, они могли не отказываться от культов собственных богов, занявших очень скромное место в новой для них системе идей, но сохранивших свою социально важную роль покровителей отдельных семей, оазисов, селений. Однако теперь пришлось этих богов вводить в чуждую для них религию и рисовать их, следуя правилам её иконографии» (Маршак 1987: 237). Более того: порой при сходных обстоятельствах «...меняется и этнический тип изображаемых персонажей, приближаясь к тому, который живописец или скульптор видел ежедневно вокруг себя» (Дьяконова 1984: 97).

Далее, гравировка на валуне подчинена «размерной» иерархии (чем значительнее объект, тем он крупнее). Это нормально для изобразительных традиций первобытного общества: мельче всего изображены поклоняющиеся; среднего размера — мать и дитя; большую «личину» в таком случае следует, может быть, понимать как изображение верховного божества, неявно (оно показано на обороте валуна) присутствующего при событии; такая трактовка, конечно, умозрительна, но она не влияет на прочтение композиционно обособленной центральной сцены.

Интересно в этой связи заметить, что и на христианских изображениях сцены поклонения волхвов иногда за спиной у центральной женской фигуры стоит мужской персонаж с бородой. Н.В. Покровский комментирует саркофаг, на котором в сцене поклонения волхвов «...позади Богоматери стоит мужчина, с бородой, в тунике и паллиуме: де Росси видит в этой фигуре изображение Св. Духа... на том же саркофаге в сцене создания человека в таком виде представлен Св. Дух. Но это значит доказывать одно неизвестное другим неизвестным» (Покровский 2001: 207). Следует распространить осторожность Н.В. Покровского и на трактовку кудыргинской «личины», т.е. ограничиться констатацией сходства и не настаивать на признании его аналогией.

Наконец, отсутствует обычное для христианской иконографии изображение даров; но в реконструируемом контексте эта деталь, пожалуй, несущественна, ведь изображается наиболее значимое действие и главные герои, а дары, пусть весьма важные в символическом плане для христиан, могли быть «опущены» в инокультурном «цитировании» как иконографически второстепенный элемент; да и на собственно христианских изображениях дары специально не акцентируются.

Вероятно ли появление христианского сюжета в данном месте, в данное время и, что не менее важно, в данном археологическом контексте?

(49/50)

Христианские (прежде всего, конечно, несторианские) проповедники в середине — второй половине I тыс. были весьма деятельны в Средней Азии, Восточном Туркестане и в Китае; контактировали они в том числе и с тюрками. Литература об этом достаточно обширна (хотя преимущественно она посвящена более поздним временам, чем обсуждаемые в этой работе); приведу, как одно из самых показательных и хронологически близких, относящееся к концу VI в. известное сообщение Феофилакта Симокатта о том, что некоторые тюрки под влиянием христиан наносили младенцам на лбы охранительные татуировки в виде крестов: «12. Когда ромеи повели энергичное преследование и избиение повсеместно было в полном разгаре, шесть тысяч вавилонян бежали на какой-то холм и стали думать, как им спастись. Но ромейское войско, окружив этот холм, одолело отряд беглецов. Многих из них, взяв в плен, привели связанными к Хосрову. 13. Некоторых из них персидский царь отдал на суд мечей, других же отдал растоптать слонам. Узнав, что некоторые из взятых в плен принадлежат к племени тюрок, он, прославляя мощь ромеев, отправил их к императору Маврикию в качестве первых победных даров. 14. На лбу у этих пленников был вырезан знак страданий господних. У исповедующих христианскую религию он называется крестом. Император стал спрашивать у варваров, что означает этот знак. 15. Они ответили, что получили его от матерей: когда у живших на востоке разразилась сильная моровая язва, то по настойчивому совету некоторых из христиан они остриём накололи на лбу мальчиков этот знак. Так как варвары не отвергли этого предложения, то те получили спасение от этого совета.» (Theophyl. Sim. Hist. V, 10, 12-15). Отсюда А.Б. Никитин в обзорной статье о христианстве в Центральной Азии [46] заключает, что «вступив в контакт с христианами Средней Азии, тюрки уже восприняли если не христианское учение, то по крайней мере внешние формы христианства» (Никитин 1984: 124).

Случаев прямого воспроизведения сюжета о поклонении волхвов в центральноазиатских изобразительных памятниках, кажется, пока не встречено, но есть как минимум одно его изложение в более позднем

(50/51)

восточнотуркестанском уйгурском тексте (Малов 1951: 131-138), маркирующее факт знакомства с данным сюжетом на востоке.

Наконец, известная специфика отношения несториан к Марии в данном случае не влияет на правомочность сопоставлений, ибо она «почти не отразилась на памятниках... По свидетельствам письменных источников, иконы с изображением Богоматери бытовали в несторианских церквах, а циклы фресковых росписей в них насчитывали десятки евангельских, причём вполне канонических сюжетов» (Залесская 1998: 18).

Таким образом, можно с полным правом предполагать, что христианская мифология была известна и той тюркской группе, которая во второй трети VII в. оставила по себе Кудыргинский могильник, и что гравировка на кудыргинском валуне — следствие несторианских проповедей. [47] Кроме того, у тюрков могли быть и сохранившие веру жёны-христианки, пленные либо наёмные мастера христианского вероисповедания; это лишь подкрепляет предложенную трактовку кудыргинского сюжета. Показательно в этом смысле, что погребение с валуном было ориентировано на запад, а не по меридиану (как соседние всаднические могилы) — видимо, похороненный здесь ребёнок этнически тюрком не был. Однако напрашивающуюся параллель с христианским обрядом я бы не акцентировал: широтная ориентация могил обычна и для заведомо языческих культур Саяно-Алтая.

Подчеркну два существенных обстоятельства.

Во-первых, интерес к христианству у тюрков фиксируется греческим автором в связи с заботой о детях, а кудыргинским валуном в предлагаемом его понимании — в связи с погребением ребёнка; такая соотнесённость неудивительна, ведь идея о боге-младенце в «варварском» восприятии накладывалась на мировоззрение людей, привыкших к мысли о «разделении труда» среди потусторонних сил и божеств; то же столкновение разнородных мировоззрений породило разветвлённую «специализацию» святых в областях вторичного распространения христианства.

Во-вторых, поклонение волхвов в раннехристианской традиции часто изображалось на погребальных рельефах, украшавших саркофаги — именно по ним, наряду с катакомбными росписями, в основном и известна ранняя иконография поклонения волхвов; очевидно, что существовало устойчивое представление о связи этого сюжета с проти-

(51/52)

воположным ему, казалось бы, смыслом погребальных церемоний. [48] Кудыргинский валун — согласно полевым наблюдениям, детское надгробие — может рассматриваться как самый дальний отголосок этой христианской традиции.

Соотнося предлагаемое «чтение» гравировки с реконструированным А.А. Гавриловой археологическим контекстом, следует заключить: погребая скончавшееся дитя, могилу сопроводили картиной почитания новорождённого бога-спасителя, запечатлев в камне изумительный по эмоциональности и одухотворённости контрапункт рождения и смерти.

Такая трактовка кудыргинского сюжета не связана напрямую с интерпретацией составляющих его фигур и тем более валуна в целом. Моё прочтение сцены коленопреклонения не противоречит даже принятому некоторыми авторами пониманию женской фигуры в трёхрогом уборе как изображения богини Умай (при всей отмеченной выше умозрительности и даже беспочвенности такого отождествления). Эти культы имели, конечно же, долгую предысторию, и контаминация главного христианского женского образа с представлениями об Умай, «отвечающей», среди прочего, за рождение и детство, была бы естественна. Использование сходных изображений-«блоков» в разных по сюжету рисунках документируется примером с коленопреклонёнными спешившимися всадниками, — точно так и типовое изображение персонажа в трёхрогом уборе (Умай это или кто-то ещё) было, судя по всему, использовано при «монтаже» христианского по происхождению сюжета.

Предлагаемое понимание кудыргинского рисунка позволяет корректнее поставить (но не решить) вопрос о теоретически вероятном соотношении валуна с изваяниями. Если и искать, игнорируя все вышеприведённые аргументы и гипотезы и опираясь лишь на внешнее сходство «личины» с лицами каменных изваяний, связь между ними, то лишь в рамках упомянутой практики искажённого восприятия тюркских обычаев иноэтничными тюркизирующимися группами (наряду с возможным обратным влиянием). Но указать при этом возможный образец затруднительно: к этому же времени относятся пока лишь памятники из Унгету, с валуном несопоставимые, а собственно тюркские изваяния этой поры, как уже сказано, не выявлены.

(52/53)

Вряд ли предложенное понимание гравировки на Кудыргинском валуне может указывать на распространение в древнетюркской среде на Алтае собственно христианской (несторианской) веры. Скорее, тюркам не более чем были известны соответствующие предания; как уже говорилось, возможно также, что среди тюрков жили в том или ином качестве иноэтничные христиане. Религиозная совместимость и терпимость кочевников древнетюркской эпохи удивительна; именно благодаря этим чертам, проявившемся и в рисунке на кудыргинском валуне, стал возможен столь значительный по историко-культурным последствиям тюрко-согдийский симбиоз в раннем средневековье — и русско-тюркский симбиоз в новое время. [49]

Кудыргинский валун — единственный в своём роде памятник, порождённый обстоятельствами частной жизни в мультикультурной среде; но и только. Это важно отметить в связи с частыми в последние годы попытками приписать центральноазиатским народам древнетюркского времени ту или иную религию, которая вовсе не была им свойственна ни в раннем средневековье, ни впоследствии, по крайней мере как массовое явление. Прежде всего это поиски манихейства по примеру Уйгурского каганата то у ранних тюрков (Ю.А. Зуев), то у енисейских кыргызов (Л.Р. Кызласов, Н.И. Рыбаков). Во всех таких случаях авторы проявляют крайнюю вольность в обращении с материальными свидетельствами, [50] небрежны с хронологией, и уж вовсе не ограничивают себя в смысловых интерпретациях, часто вполне фантастических. Некритическое восприятие этих построений, уже заметное по ссылкам в работах других исследователей, неизбежно приведёт к неприятным для развития науки последствиям.

Следует ли искать в разнообразии палеоэтнографического облика поклоняющихся персонажей какие-либо отпечатки реального этнокультурного состава тюркской орды, оставившей Кудыргинский могильник? На этот вопрос, полагаю, нужно ответить отрицательно. Скорее, художник хотел просто показать разнообразие, разноплемен-

(53/54)

ность, а не зашифровать для потомков какие-то специальные сведения.

Вряд ли возможно и сопоставление кудыргинского валуна с удивительным половецким изваянием женщины с ребёнком (Гераськова 1974; Плетнёва 1974): это уже другая эпоха и совершенно иной культурный контекст.

Но главное, с моей точки зрения, в другом. Археологи, привыкшие к второстепенности, малозначительности детских погребений для изучения фундаментальных вопросов истории культуры, не должны забывать о том, что эмоциональный мир и духовные искания «варварских» племён Центральной Азии не уступали нашим нынешним. Древние тюрки точно так же любили своих детей, точно так же связывали с ними многие свои надежды, так же горевали о ранних утратах — и точно так же, будучи по меркам своего времени и общества вполне просвещёнными людьми, порой находили утешение в религиозно-мифологическом, даже символическом осмыслении простых и обыденных человеческих несчастий. И нет ничего странного в том, что эти чувства и знания однажды совокупно отобразились в уникальном изобразительном памятнике древнетюркской эпохи.

[45] Здесь нас не должно смущать то, что идея о разной этнической принадлежности волхвов получила наибольшее развитие уже в позднейшей европейской традиции. Число и состав поклоняющихся в разных изложениях данного сюжета, как известно, колеблются, поскольку Новый завет определяет лишь число и состав даров — три разных дара. Логика перехода отсюда к трём разноэтничным дарителям, словно бы воплощающим тезис «нет ни эллина, ни иудея», закономерна, а потому не может быть приписана какой-то одной традиции. Подтверждается это и памятниками. Так, на концевой миниатюре VI в. из Эчмиадзинского евангелия облик и одеяния волхвов различны (Кондаков 1914: 313, рис. 212 — прорись Д.В. Айналова, 315, рис. 213 — фото; в цвете: Дурново 1979: 160. Илл. 94), и это показывает, что идея о разноплеменности и, соответственно, о разном облике волхвов существовала у восточных христиан независимо от западных. См. также о византийской трактовке облика волхвов: Покровский 2001: 222-223 и в целом об иконографии данного сюжета — там же: 205-229 (вся Гл. 5).

[46] Из перечня указаний на знакомство центральноазиатских племён с христианством в этой работе нужно изъять рассуждения о енисейских кыргызах (Никитин 1984: 122) — они основаны на петроглифических изображениях «долгополых» персонажей с таштыкскими реалиями, датирующими рисунки V-VI вв. (Азбелев 2008а: 462-463; литературу вопроса см. там же: 467, Прим. 12) и не позволяющими рассматривать их в контексте кыргызско-уйгурских взаимоотношений, как это делает автор, отталкиваясь от устаревших поздних датировок.

[47] Примерно тогда же (в 635 г.) состоялась и первая успешная несторианская миссия в Китай, добившаяся разрешения на свободное исповедание своей веры «во всей Поднебесной» (Кычанов 1978: 80-81).

[48] Примечательно, что и в Маньчжурии найдены более поздние (?) христианские надгробия с рельефами, изображающими Рождество (Никитин 1984: 130, Прим. 11) — то есть близкие традиции бытовали и у центральноазиатских христиан.

[49] См. об этом подробно: Кляшторный 2006: 21-33.

[50] Единственная известная мне попытка корректного анализа вещественного материала в «манихейском аспекте» — работа Г.Г. Король о декоре хойцегорского поясного набора (2007; см. также: Король 2008: 73-94, вся Гл. 3); но там речь идёт о вещах, соотносящихся либо непосредственно с уйгурами, либо с прямым влиянием уйгурского декора, то есть созданных в среде с заведомо манихейским культурным контекстом. Элементы декора, рассмотренные автором как результат манихейского влияния, для сибирских изобразительных традиций нехарактерны, зато находят себе ожидаемые параллели в среднеазиатской иконографии.

наверх

|