П.П. Азбелев

П.П. Азбелев

Кудыргинский сюжет.

// СПб: 2010. 60 с. ISBN 978-3-98709-277-4

2. О версиях.

Валун трактуют либо как не вполне обычное изваяние, относительно и типологически раннее среди памятников соответствующей традиции кочевнических культур древнетюркской эпохи, либо как особый памятник, не изваяние, а часть могильного сооружения. [12]

В первом случае речь идёт об изваяниях третьего типа, по Я.А. Шеру (1966: 26), или четвёртого, по В.Д. Кубареву (1984: 21), — с изображением одной лишь головы или лица. Это самый распространённый на Алтае тип (57% по указанной сводке В.Д. Кубарева), чем, надо полагать, и провоцируется такое определение валуна; при этом основой рисунка оказывается «личина», а «сцена коленопреклонения» выступает неким дополнением. Во втором случае всё, изображённое на валуне, воспринимается как особый изобразительный памятник, единый или композитный.

Версия, по которой кудыргинский валун представляет собой изваяние, плохо согласуется с данными о культуре Первого — Восточного каганатов. Насколько сейчас известно, древнетюркские ритуалы второй половины VI — первой трети VII вв. ещё не предусматривали установки каменных скульптур. Критический разбор попыток выделить из общего числа изваяний памятники эпохи Первого каганата потребовал бы отдельной работы; здесь же пока достаточно заметить, что все они противоречат простейшему картографическому наблюдению: ареал распространения изваяний намного меньше территории первой тюркской державы — в отличие, например, от раннетюркских поясных наборов, распространившихся по всей территории каганата и по его периферии. Каменные изваяния древнетюркских типов встречаются лишь в области телеских ханств, Западного и Второго каганатов (Монголия, Алтай, Тува, Восточный Туркестан, Прииртышье и Семиречье); часть семиреченских статуй, может быть, нужно датировать временем Западного каганата, т.е. первой половиной VII в. (об

(12/13)

этом ниже), но ясные критерии их обособления ещё не сформулированы. Так или иначе, достоверных тюркских изваяний эпохи Первого каганата пока не найдено.

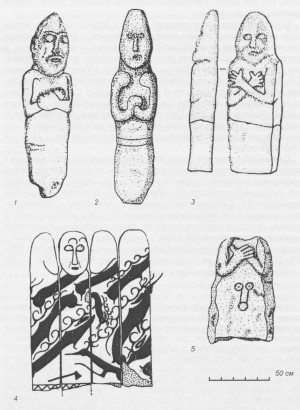

Когда позднее, в эпоху телеских ханств и Второго каганата, тюрки стали массово устанавливать каменные изваяния — они размещались при мемориальных (поминальных) сооружениях, а не на могилах, и всегда изображали взрослых воинов. Древнейшие известные изваяния тюркской традиции найдены на мемориале в Унгету, в Монголии; В.Е. Войтов убедительно соотнёс нижний, связанный с первоначальной установкой изваяний, слой этого памятника с именем сирского (сеяньтоского) Инань-кагана (Йенчу Бильге-кагана), умершего в 645 г. (Войтов 1987: 104-106); иконографическое своеобразие этих статуй (Рис. 5) [13] резко отличает их от прочих древнетюркских и препятствует построению эволюции от Кудыргинского валуна к развитой объёмной скульптуре.

Считая кудыргинский валун изваянием, археологи сталкиваются с необходимостью преодолеть его уникальность, отличие от безусловных памятников этого типа, и ввести валун в некую серию, как-либо вписать его в рамки реконструируемой традиции. Этот подход подробно разработал Д.Г. Савинов, полагающий, что «лицевые» и гермообразные изваяния с т.н. «повествовательными сценами» образуют особую раннюю группу, в которую входит на правах основного датирующего памятника и кудыргинский валун; в том же ряду рассматриваются некоторые изображения на плитах поминальных оградок (Савинов 2005: 209-212; о рисунках на плитах оград см. также: Кубарев 1984: 57-59) и минусинские изваяния (о них ниже).

(13/14)

Рис. 5. Изваяния из Унгету (по В.Е. Войтову).

(14/15)

По мнению Д.Г. Савинова, «сравнительно небольшое количество известных каменных изваяний периода Первого Тюркского каганата объясняется тем, что в это время ещё продолжала существовать традиция использования в ритуальных целях манекена или самого трупа умершего, а не его скульптурного изображения», причём «речь идёт не о типологической преемственности…, а о сохранении одной и той же идеи, реализованной в различных материалах» (Савинов 2005: 239). Нужно заметить, однако, что при этом происходит подмена предмета обсуждения: комментируя частную форму воплощения идеи посмертного сохранения облика (в виде каменных изваяний), Д.Г. Савинов пишет об истории этой идеи как таковой, и в один ряд оказываются поставлены варианты, не совмещающиеся ни ритуально, ни типологически, ни иконографически, ни технологически, принадлежащие разным культурам, связи между которыми вовсе не всегда очевидны — но фактически постулируются без разбора возможных (т.е. исторически оправданных) механизмов культурной преемственности и трансформации.

Сам замысел выделять группу статуй по нерасчленённой совокупности признаков, часто не имеющих отношения к иконографии собственно изваяний, кажется небезупречным. Вряд ли верно использовать в качестве основания деления комплексный признак, не подвергнув его особому предварительному анализу, тем более что неоднородность «повествовательных сцен» вполне очевидна. Следует определять эти «сцены» иначе: как дополнительные изображения — и предварительно разделить их на: а) соотносимые по иконографическим признакам с реконструируемым ритуалом (тризна с символическим участием умершего), и б) посторонние по отношению к нему. Это интуитивное деление по интерпретационному признаку будет иметь право на существование, если ему найдутся объективные иконографические соответствия.

Примерами дополнительных изображений первой группы, соотносимых с ритуальным контекстом изваяний, могут быть гравировки на изваянии с р. Хара-Яма в Монголии и рельеф на статуе с р. Каргы из района горы Мунгу-Хайрхан-Ула в Туве.

Хараямское изваяние (Рис. 6, 1-2); см.: Кубарев 1995: 161, Табл. 1) весьма своеобразно. Необычен для тюркских статуй пояс с «ромбическими» бляшками; скорее всего, так показаны «квадрифолические», т.е. подквадратные, составленные из полушарий или кружков, бляшки (Гаврилова 1965: Табл. XXIV, 5 и т.п.) — это ранний сложносоставной тип, обычно сопутствующий круглобляшечным наборам (как в мо-

(15/16)

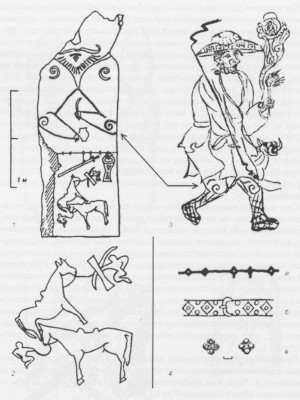

Рис. 6. Хараямское изваяние:

1 — общий вид; 2 — дополнительное изображение (по В.Д. Кубареву). 3 — рисунок странствующего монаха (Bibliothèque nationale de France). 4 — «квадрифолические» бляшки: а — на хараямском изваянии, б — на стенной росписи в Афрасиабе (по С.А. Яценко), в — Кудыргэ, мог. 22 (по А.А. Гавриловой).

(16/17)

гильнике Кудыргэ), но изредка выступающий и отдельно; прямой иконографический аналог есть лишь на росписях Афрасиаба (Яценко 2009: 336, Рис. 23, 23); хараямское изваяние, насколько я знаю, — единственное, на котором показан пояс такого типа (Рис. 6, 4).

Из особенностей хараямского памятника нужно ещё отметить выделение локтевого сгиба чёткими завитками, с размещением таких же «волют» и

на груди (либо на плечах). С помощью этого приёма могли передавать как мускулатуру, так и узор ткани, или какой-то декор, украшение одежды или доспеха

(ср., напр.: Беленицкий, Маршак, 1976: 180, рис. 11; 182, рис. 15), иногда сустав; показателен более поздний рисунок на обороте парижского свитка «Лотосовой сутры», где на коленях странствующего монаха — совершенно сходные завитки (Рис. 6, 3). [14] На рисунке такая деталь смотрится куда органичнее, чем на статуе. Вероятно, хараямский памятник — попытка изготовить изваяние тюркского типа мастером инокультурного и иноэтничного происхождения, — например, среднеазиатского или восточнотуркестанского. «Изогнутые предметы» вроде того, который держит в левой руке хараямский персонаж, в недавней работе предложено трактовать как символически изображённые посохи (Ермоленко, Курманкулов, Баяр 2005), причём указываемые авторами изваяния порой обладают, как и хараямская статуя, некоторыми чертами «имитационности».

Изображение спешившихся всадников на изваянии с р. Хара-Яма указывают как прямой аналог рисунку на кудыргинском валуне (Кубарев 1995: 160; Савинов 2005: 210-211). Сходство действительно очевидно, но лишь на уровне персонажей, по факту изображения коленопреклонённых фигур с лошадьми на поводу и со снятыми «стрелковыми» поясами. Ни их взаимное расположение, ни соотношение с другими элементами памятника, ни распознаваемые палеоэтнографические признаки [15] — ассоциаций с Кудыргинским валуном уже не вызывают. На изваянии и на валуне показаны спешившиеся и опустившиеся на колени всадники, но и только: из этих фигур, как из «блоков», типовых элементов, составлены совсем разные сцены.

Более основательно общекомпозиционное сопоставление хараямской сцены и дополнительных рельефных изображений на изваянии с р. Каргы, предложенное В.Д. Кубаревым.

(17/18)

На фигуре с р. Каргы (Рис. 7, 1; публикация в контексте: Грач 1958: 153-154, Рис. 2-4), ныне экспонируемой в 32-м зале Государственного Эрмитажа, дополнительное изображение развивает реконструируемую идею изваяния как символического замещения покойного на тризне: добавлены изображения сидящих лицом друг к другу людей — один с кубком, как и собственно изваяние, другой с бурдюком (?). А.Д. Грач считал, что дополнительные персонажи показаны обнажёнными, и не допускал мысли о том, что так могли быть изображены пирующие (1958: 156); но обнажение здесь иллюзорно, на мелких фигурках всего лишь «опущены» детали костюма (возможно, что-то и было проработано, например, пояса, — но поверхность камня сильно выветрена), так что возражения Л.Р. Кызласова А.Д. Грачу (1964: 37, прим. 69 и др.) в данном случае были частично справедливы, хотя в целом вопрос представляется более сложным.

Здесь, как и на хараямском изваянии, дополнительные персонажи размещены в целом симметрично, лицом друг к другу, с небольшим сдвигом по вертикали. Одним из признаков соотнесённости дополнительных изображений с реконструируемым ритуалом, вероятно, как раз и следует считать эту повторяющуюся «неточную симметричность» изображённых фигур, снимающую неизбежный при симметричном противопоставлении, но семантически неуместный здесь элемент орнаментальности.

Вряд ли можно принять догадку Л.Р. Кызласова, будто на изваянии с р. Каргы пирующие «изобразили самих себя, воссоздав сцену “выпивки” с каменной фигурой умершего» (Кызласов 1964: 37): живым не пристало изображать себя на памятнике мёртвому. Скорее, таким образом обозначалось символическое участие в тризне ранее погибших сородичей или предков. Изваяния с р. Каргы и с р. Хара-Яма, с моей точки зрения, нужно поставить в один ряд с плитой из Асхете (Ихе-Асхет) в Монголии, где справа и слева от отца — Текеша, Алтун Тамган-тархана — сидят его сыновья Торгул и Йэльгек (боковые фигуры и здесь несколько асимметризированы), о которых из надписи [16] известно, что к моменту создания стелы они уже погибли

(18/19)

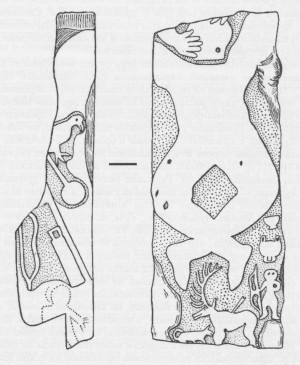

Рис. 7.

1 — Изваяние с р. Каргы (по А.Д. Грачу); 2 — Когалинское изваяние (по А.Е. Рогожинскому).

(19/20)

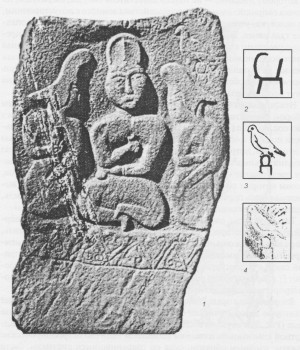

(Рис. 8, 1). Следует уточнить гипотетическую трактовку асхетинского рельефа — это, скорее, памятник не трём усопшим сразу (как решил Л.Р. Кызласов [17]), а всё-таки лишь центральному персонажу. Сыновья же его, по предлагаемой здесь логике, посредством изображения при отце были как бы «вызваны с того света» на поминки, ибо их долг был присутствовать на тризне по нему. Памятники им самим, надо полагать, были устроены где-то в иных местах.

К этой же группе относится единственная в своём роде дополнительная сцена на изваянии из комплекса Когалы в Чу-Илийском междуречье (Рис. 7, 2), опубликованном недавно А.Е. Рогожинским (2010: 335-342, Рис. 8). В «грудной» части лицевой стелы изображена юрта, в которой на решётчатом сиденье расположились мужчина и женщина (она всё в том же трёхрогом уборе), держащие с двух сторон одну чашу (создаётся впечатление, что сосуд передают из рук в руки). [18] Исходя из предложенной выше трактовки дополнительных изображений первой группы, можно предположить, что в данном случае на поминки воина, которого изображает изваяние, из иного мира «вызвали» (или, скорее, «пригласили») его усопших родителей.

Отличия (по особенностям дополнительных изображений и их вероятным интерпретациям) когалинского изваяния от асхетинского, хараямского и каргинского, наряду со столь же явным их общим типологическим «родством», соответствуют, надо полагать, разнообразию проявлений в разных этнокультурных средах одного и того же обычая,

(20/21)

Рис. 8. Асхетинская плита:

1 — сохранившаяся часть лицевой грани (по С.Г. Кляшторному); 2 — тамга; 3 — искажение тамги и птицы у Л.Р. Кызласова; 4 — то же у В.В. Радлова.

(21/22)

по которому изваяние — не только заместитель умершего в ритуале, но и точка соприкосновения и взаимодействия земного с потусторонним, где человека, уходящего в иной мир, могут встречать родичи, попавшие туда ранее. Более пространное интерпретирование кажется преждевременным; главное же состоит в следующем. Если предложенная трактовка дополнительных изображений этой группы верна, то они связаны не с этапами развития традиции каменных изваяний, а лишь с «семейными обстоятельствами» изображённых людей, а потому не могут использоваться для типологизации памятников.

Некоторые изображения, также необычные по сравнению с базовым набором элементов — например, «личины» на изваянии с р. Хендергэ близ пос. Ак-Тал (Кызласов 1969: 27, Рис. 2, 1) — в силу своей уникальности пока не могут быть объяснены с необходимой убедительностью и, возможно, потребуют развить предложенную выше классификацию дополнительных изображений. Л.Р. Кызласов считал, что это изваяние представляет «тюркского воина, убившего при жизни двух врагов, головы которых он держит в руках» (1969: 41). Если это верно, то выделяемая здесь первая группа дополнений может быть, в свою очередь, разделена на связанные с ритуалом изображения «своих» и «чужих».

Таким образом, рассмотренные дополнительные изображения первой группы всегда приблизительно симметричны; ещё можно заметить, что размещаются они непременно на лицевой части изваяния; комментируемые ниже дополнения второй группы, не обнаруживающие прямой связи с реконструируемым ритуалом, этим правилам уже не следуют (т.е. предлагаемое разделение дополнений — не только сюжетно-интерпретационное, но и композиционно-иконографическое).

Вторая группа представлена минусинскими памятниками, которые некоторые авторы считали таштыкскими. На известной Ненинской стеле (Рис. 9) к неумело воспроизведённой, явно развалившейся стандартной композиции изваяния добавлены типично петроглифические сюжеты; сходным образом, судя по сохранившимся рисункам, были дополнены и утраченные аскизские стелы. Определение этих изваяний как таштыкских — скорее недоразумение. Обстоятельный разбор вопроса содержится в специальной статье С.В. Панковой (2000); эта работа, основанная на докладе, прочитанном на кафедре археологии СПбГУ в 1996 г., избавляет от необходимости приводить здесь подробный разбор памятников. [19] Во всех случаях дополнительные

(22/23)

Рис. 9. Стела с р. Нени (по Л.Р. Кызласову).

(23/24)

изображения минусинских изваяний не имеют с кудыргинской гравировкой ничего общего — ни сюжетно, ни «поэлементно», ни композиционно. В основном они (как и упоминаемые Д.Г. Савиновым и В.Д. Кубаревым рисунки на плитах поминальных оград) относятся к числу батально-охотничьих композиций и должны рассматриваться в контексте истории соответствующих сюжетов.

Наиболее полная на сегодняшний день сводка минусинских раннесредневековых изваяний опубликована Ю.С. Худяковым (2004: 17-20). Повторив вывод об ошибочности «таштыкского» определения части этих фигур, автор рассматривал их вместе с прочими минусинскими памятниками «минусинского локального варианта древнетюркской культуры». Появление этого варианта было связано, по мнению Ю.С. Худякова, с красочно описанным в орхонских рунических памятниках походом тюрков Второго каганата на енисейских кыргызов зимой 710/711 гг. «В результате победоносной войны кыргызские земли были завоёваны тюрками. Тюркские полководцы, — утверждает Ю.С. Худяков, — оставили на завоёванных землях в наиболее важных в стратегическом отношении пунктах Минусинской котловины — в долинах рек Абакан, Чулым, Уйбат, Туба, по берегам Енисея — военные отряды древнетюркских воинов», т.е. гарнизоны. (2004: 98-99).

Нужно подчеркнуть, что эти гарнизоны — домысел. Ни один источник ни о чём подобном не сообщает, наоборот: сказано, что тюрки, разбив кыргызов, вернули страну под власть местной знати, т.е. всего лишь силой сменили хана. О создании же наместничества (которому, будь оно создано, и могли бы понадобиться какие-то гарнизоны), не говорят ни древнетюркские надписи, ни китайские хроники; есть лишь исследовательские допущения, а не исторические факты. Когда наместничество действительно учреждалось, источники прямо сообщают об этом — как в случае с сирским наместничеством на Енисее в 630-х гг. Практиковалось не оставление гарнизонов на чужой земле, а наоборот, вовлечение побеждённых а армию победителей.

Датировка всаднических погребений Минусинской котловины не всегда очевидна; в большинстве случаев, когда материал позволяет определить время устройства могил, это оказывается конец I тыс. Уточнить дату (распространяемую, естественно, и на изваяния) мож-

(24/25)

но путём соотнесения выявляемого по аналогиям направления культурных связей и данных об истории края. Наиболее чёткие связи, отражённые в вещественном материале, указывают на Восточный Казахстан (Савинов, Павлов, Паульс 1988: 100-101); в том же регионе сосредоточено большинство изваяний с изображениями птиц (в том числе и одновременно с сосудом, как на Ненинской стеле); соответствующие контакты енисейских кыргызов упоминаются и в китайских источниках (Бичурин 1950: 355).

Историко-культурный контекст минусинских изваяний кыргызского времени [20] восстанавливается следующим образом. После уйгурского набега 795 г., когда енисейский народ понёс страшные потери, в начале IX в. в Минусинской котловине появляются выходцы из Восточного Казахстана и Алтая, привлечённые кыргызскими вождями для пополнения войска ради дальнейшего сопротивления уйгурам. С этими союзниками (или просто наёмниками) и связаны как памятники с вещами западных типов, так и ряд инноваций в кыргызской культуре. Тогда же появились и немногочисленные каменные изваяния древнетюркского типа. Эти памятники изготавливались, вероятно, местными мастерами, очень плохо (надо думать, со слов иноэтничных заказчиков) представлявшими себе, что именно от них требуется, отчего и происходит специфика как собственно изваяний минусинской группы, так и дополнительных изображений на них.

Заканчивая обсуждение вопроса о «повествовательных сценах», т.е. дополнительных изображениях, можно заключить: они присутствуют на изваяниях из разных мест, разного, судя по реалиям, времени, разных типов (изобразительных канонов, по терминологии Я.А. Шера) и разных культур древнетюркской эпохи. [21] Цельной и обособленной группы эти памятники не образуют — ни хронологической, ни типологической. В большинстве случаев дополнения изваяний «лишними» элементами можно говорить не только о раннем этапе сложения канона (изобразительного или религиозного), но и, наоборот, либо о его развитии, либо о том или ином отступлении от него, — неизбежном, в частности, при инокультурном воспроизведении. Видимо, наряду с собственно тюркскими вариациями обычая (обусловленными как этнокультурными, так и ситуативными причинами — скажем, привлечением иноэтничных мастеров или «семейными обстоятельствами» персонажей), существовала широкая, разновременная и разнообразная

(25/26)

в своих материальных проявлениях практика искажённого восприятия тюркских обычаев представителями народов, попадавших в сферу культурно-политического влияния древнетюркских культур эпохи телеских ханств и Второго каганата; и обратно — тюркские обычаи неизбежно испытывали влияние со стороны симбиотических культурных норм. С относительной хронологией типов изваяний это не связано, а рассматривать ли в таком аспекте кудыргинский валун — второй (после атрибуции гравированного сюжета) вопрос.

Таким образом, попытки преодолеть уникальность кудыргинского валуна, поставив его в некий эволюционный ряд изваяний, как минимум не бесспорны. Они высвечивают сложный комплекс проблем типологии изваяний, но проблему валуна не решают: гравировку на нём не отнесёшь ни к первой, ни ко второй группе дополнительных изображений, а сам он не сближается с изваяниями по своему археологическому контексту.

С очевидными натяжками интерпретируются и выгравированные на валуне изображения коленопреклонённых всадников и женщины с ребёнком.

«Социальная» и «межэтническая» версии, по которым этот рисунок отражает подчинение то ли бедных богатым, то ли одних племён другим — неприемлемы, так как не согласованы с ситуативным контекстом: при чём тут этносоциальное устройство государства и соподчинение племён, когда перед нами погребение всего лишь маленького ребёнка? Во всех случаях, когда прокламативное значение древнетюркских комплексов безусловно, — это памятники прославленным представителям правящих родов, погребения же людей низших рангов сугубо «личностны». Семантика тюркских памятников — всегда в пределах «сферы компетенции» персонажей, которым они посвящены. В кудыргинском случае статус памятника явно не превышает рядового — поблизости нет ни одного крупного мемориала.

Версия, трактующая кудыргинскую гравировку «из древнетюркского пантеона» (женская фигура — Умай, мужское лицо — Йер-Су или Эрклиг, люди совершают перед ними поклонение и т.д.; подробно см.: Кызласов 1949; Длужневская 1978; Суразаков 1994) представляется не вполне оправданной по двум причинам.

Во-первых, не существует объективных данных о том, что традиция изображения персонифицированных божеств, в связи с погребальным обрядом или вне такой связи, вообще существовала в древнетюркских культурах. Серия персонажей в трёхрогом уборе, приведённая в своё время Л.Р. Кызласовым в подтверждение гипотезы о присутствии на

(26/27)

кудыргинской гравировке богини Умай (Кызласов 1949: 49-51) и дополненная затем другими авторами, на деле подтверждает лишь популярность данного образа в раннем средневековье (он встречается и на бытовых предметах, и на дорогой торевтике, и на изваяниях, и на скалах в разных областях Срединной Азии; в таких уборах показаны как женщины, так и мужчины), но ни малейших указаний именно на Умай не содержит; аргументация автора идеи, тогда ещё начинающего исследователя, сводится к словам «конечно» и «несомненно». Этнографически зафиксировано, что Умай порой «участвовала» в ритуалах — как особая небольшая фигурка или символически, в виде украшенной тканью ветки (Потапов 1973); она могла, по мысли В.Я. Бутанаева, как-то ассоциироваться с изваяниями эпохи бронзы (Бутанаев 1984: 98-99), но нет никаких свидетельств об изображении сцен с участием этого божества. [22]

Во-вторых, неизбежная при таком подходе экстраполяция сведений о тюркском пантеоне времён Второго каганата на предыдущую эпоху кажется, как и в случае с версией «валун — изваяние», не вполне оправданным анахронизмом, игнорирующим динамику этнокультурного развития в Центральной Азии. Здесь нужен подробный комментарий, касающийся вопроса о соотношении культур Первого и Второго каганатов и учитывающий компонентный состав государственных культур этих «степных империй».

[12] В древнетюркской археологии слова «каменное изваяние», как известно, обозначают не столько форму и технику изготовления памятника, сколько его ритуальную функцию, выясненную после долгих и порой ожесточённых дискуссий: это изображения умерших воинов, присутствующих в таком виде на собственных поминках — с чашей в руке и в полной экипировке перед последним своим походом. Мы и теперь ставим во главе поминального стола фотографию усопшего, и перед ней — накрытую куском хлеба рюмку; это прямое ритуальное соответствие древнетюркскому изваянию. У скифских, половецких, монгольских изваяний — назначение было, насколько можно судить, иным.

[13] Это своеобразие служит добавочным аргументом в пользу определения комплекса как сирского. Из всех древнетюркских государств, существовавших на территории Монголии, только Сирский каганат может быть представлен единственным памятником: уже наследник основателя каганата Инаня — Бачжо — был убит уйгурами, и мемориала ему явно уже не возвели, так как само государство было разрушено. Аналогий унгетуским изваяниям очень мало; самая выразительная — на орхонском мемориале в честь Кюль-тегина (Жолдасбеков, Сарткожаулы 2006: 164, Илл. 131, изв. №11); это согласуется с тем, что сиры стали одним из основных племён в иерархии Второго каганата (Кляшторный 1986: 156). Отмечу, что у части унгетуских изваяний необычно удлинены и «приострены» головы; нельзя ли увидеть здесь не особенность головных уборов, а соответствие обычаю прижизненной деформации черепа, известному в соседней с Монголией Туве по материалам могильников Чааты, синхронных памятнику в Унгету?

[14] Цветную фотографию этого свитка можно видеть на сайте Bibliothèque nationale de France, http://expositions.bnf.fr/chine/grand/c041.htm. Благодарю за указание на этот рисунок М.В. Козловскую.

[15] Так, колчан и налучье на кудыргинском валуне размещаются параллельно, а на хараямском изваянии — «крестообразно». Оба способа носить амуницию лучника имеют иконографические аналоги, и разница между ними явно значима, хотя и плохо изучена.

[16] По переводу С.Е. Малова, передняя сторона: «(1) (Памятник) Текеша, младшего брата Кюль-тудуна… (2) в день поклонения я украсил (могилу). (3) Муж Азганаз хорошо устроил»; задняя сторона: «(1) Так как мы не могли быть на похоронах Алтун Тамган-тархана, младшего брата Кюль-тудуна (мы сделали этот памятник). Мы разлучились, мы остаёмся (на сей земле). Умерший был влиятельный (человек). Оставшиеся два (2) сына его, Торгул и Йэльгек, в год Свиньи (3) вы умерли (букв. ушли). (4) По уходе мы грустим, разлучившись (с вами)» (1959: 45; в скобках — конъектуры переводчика). Л.Р. Кызласов

(18/19/20)

(1964: 34) цитирует разные части надписи сплошь, произвольно изымая конъектуры.

[17] Следует напомнить и о графической ошибке, растиражированной этим автором. На рисунке у Л.Р. Кызласова (1964: 34, Рис. 2) тамгообразное изображение горного козла эпохи Второго каганата (Рис. 8, 2, ср. сводку разновидностей: Савинов 1984: 170, Табл. IX) показано как кольцо-насест для птицы, у которой, в свою очередь, «отрезаны» ноги, противоречащие такому прочтению важной детали, — хотя и тамга, и птичьи ноги различимы на рельефе ясно и безусловно. Эта ошибка происходит от неточного тонированного рисунка в «Атласе древностей Монголии», сделанного с фотографии (Радлов 1892: Табл. XV, 2; о технологии рисунков «Атласа…» см. в Предисловии), где хвост у птицы показан узким (на самом деле он, наоборот, широкий), и реальное основание птичьего хвоста «прочитано» как черта, смыкающая в кольцо линии рогов и хвоста у тамгообразного изображения горного козла (Рис. 8, 4). И хотя в подписи к таблице В.В. Радловым указано, что плита — «с ханским знаком», т.е. тамгой, штриховой рисунок в статье Л.Р. Кызласова усугубил ошибку, «лишив» памятник одного из датирующих обстоятельств (Рис. 8, 3).

[18] Лица этих фигур, показанные на прориси тонкими линиями, вероятнее всего — позднее добавление.

[19] Автор пишет: «изваяния современны ряду тюркских памятников… нет оснований считать их таштыкскими. Вместе с тем культурная принадлежность изваяний не может быть названа и кыргызской из-за их уникальности

(23/24/25)

в Минусинской котловине и распространения большинства аналогий за пределами этой территории. В целом корректнее считать минусинские изваяния “формами каменных баб тюркского типа”, периферийными по отношению к большинству памятников» (Панкова 2000: 100). Эти выводы представляются вполне основательными.

[20] Также см. об этом: Азбелев 2007а: 112-113; 2007б; 2009б: 80, 85, Прим. 7.

[21] Дополнительные изображения людей и животных встречаются и на позднейших половецких изваяниях (Веселовский 1915: 32 по оттиску; Табл. VI).

[22] Когда эта работа подготавливалась к изданию, вышла статья Ю.С. Худякова, где автор, подробно и на обширном материале рассмотрев вопрос о возможной иконографии древнетюркских божеств, пришёл к закономерному заключению: «Ни одно из известных к настоящему времени изображений древнетюркских, западных тюркских, тюргешских и енисейских кыргызских женщин в «трёхрогих» головных уборах не может быть с должным основанием интерпретировано в качестве воспроизведения образов верховного бога Тенгри, женского божества Умай или других персонажей божественного пантеона средневековых тюркских номадов» (Худяков 2010: 101). К этому выводу можно лишь присоединиться. В той же работе см. обзор изображений с «трёхрогими» головными уборами.

наверх

|