В.Е. Войтов

В.Е. Войтов

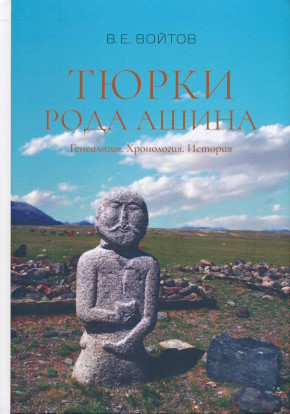

Тюрки рода Ашина. Генеалогия. Хронология. История.

// М.; СПб: «Нестор-История». 2022. 764 с. ISBN 978-5-4469-2029-7

Предисловие.

Для первой половины I тыс. н.э. на территории Центральной Азии (главным образом Монголии, Северного Китая и Восточного Туркестана) характерна непрерывная смена кочевых и полуоседлых этносов, существенно изменивших политико-экономическую и культурно-историческую ситуацию не только в Азии, но и в Европе. За два — три века до н.э. и в первые века н.э. покидают обжитые здесь земли и уходят на запад мощные племенные союзы усуней и хунну (сюнну), имевшие длительную историю. Их место сразу занимают своеобразные полугосударственные образования эфталитов, сяньбийцев, жуань-жуаней, материальная культура которых неизвестна и поныне. Тогда же на территории Северного Китая происходили едва ли не более бурные процессы смены больших и малых империй, поглощавших одна другую амбициями претендентов на господство.

Где-то в этом «кипящем котле» бесконечных внутренних кровавых интриг и внешних сражений, чересполосице географических зон и постоянно меняющихся государственных границ обитало слабосильное племя тюрок-туцзюэ, в недалёком будущем оказавшее огромное влияние на судьбы огромных регионов Евразии. В то время его история никого не интересовала и письменно не фиксировалась, лишь отрывочные сведения о происхождении и судьбах отдельных его ярких представителей донесли до наших дней немногочисленные легенды. В середине VI в. родовые группы по имени Ашина и Ашидэ сумели организовать другие тюркские племена, положив конец господству жуань-жуаней, и создали Тюркский каганат, в конце этого века разделившийся на две части — Восточный и Западный каганаты. Оба они имели различные пути развития, но почти одновременно прекратили своё существование в середине VIII в.

В данной работе на основе анализа разнообразных письменных источников и научной литературы я делаю попытку изложить историю Восточнотюркского каганата, приоритетные направления в которой обозначены в подзаголовке: «Генеалогия. Хронология. История».

Замысел этой книги родился почти четверть века назад, уже после публикации моего диссертационного труда, посвящённого мемориальным памятникам тюрок VI-VIII вв. на территории Монголии (Войтов 1996). Таким образом, полевые археологические работы, с 1976 по 1990 г. проводившиеся автором в составе Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции АН СССР и АН МНР, [1] уступили место кабинетному историческому поиску. Изучение многочисленных изданий по истории раннесредневековых тюрок, населявших Монголию и Южную Сибирь, Северный Китай и Синьцзян, Среднюю Азию и Северный Кавказ, привело меня к пониманию необходимости сделать попытку разобраться в путанице противоречивых сведений, а порой и надуманных выводов, касающихся жизненных судеб нескольких десятков лиц, определявших судьбы восточной части обширного тюркоязычного мира.

«История государств тюркских кочевников, сменявшихся в Монголии, — по определению Н.А. Аристова, — показывает, что возникали они вследствие усиления одного из племён, во главе которого стояли храбрые, умные и счастливые в своих предприятиях родоначальники, успевшие подчинить своему влиянию роды своего племени и покорить остальные племена. Упрочения своей власти достигали они поставлением во главе родов и племён своих родственников или приверженцев, обязанных им своим возвышением. Падение тюркских государств происходило обыкновенно во время внутренних междоусобий в ханствующем доме, но всегда под преобладающим влиянием стремлений родов и племён к самостоятельности, когда их начальники объединили уже свои интересы с интересами родов. За падением господствовавшего племени наступал более или менее продолжительный

(6/7)

период обособленности родовых союзов, пока не усиливалось одно из племён и не подчиняло своей власти остальные, основывая новое государство. Так возникли и пали в Монголии государства хуннов, турков-тукю и уйгуров < … > Таким образом, роды не только пользовались всеобъемлющим значением в бытовой жизни тюркских кочевников, но играли весьма важную роль и в их политической истории. Естественно, что при таком значении родов, когда вся жизнь и судьбы кочевника определялись принадлежностью к роду, родовые имена должны были пользоваться необыкновенной прочностью. Роды могли входить в различные союзы, целиком и частями, но должны были твёрдо сохранять свои исконные имена. И в самом деле, как увидим, родовые имена, записанные многие века тому назад китайскими историками, — конечно вследствие политического значения носивших их родов, — сохраняются частью и поныне» (Аристов 1896: 284-285).

«Конечно, слово “государство” по отношению к каганатам древних тюрков, уйгуров и енисейских кыргызов используется с некоторыми оговорками. Прежде всего, это были типичные кочевые империи — неустойчивые, легко менявшие политическую ориентацию, приобретавшие и терявшие союзников. Они расширяли свои границы за счёт земель завоёванных соседей. Не было единства в кочевой среде: то и дело возникали распри между родственными племенами. Тюрки, уйгуры, кыргызы — все воевали друг с другом и тем самым ослабляли Великую Степь. И всё же эпоха тюркских государств — звёздный час тюркской истории. Тюрки обрели необходимые атрибуты цивилизации: государство и письменность…» (Сагалаев 1992: 11).

К концу XX в. необходимость публикации расширенного, составленного на основе последних научных данных справочного материала по внутрисемейным и межгосударственным взаимоотношениям восточных тюрок существенно выросла. Пристальный интерес учёных разных стран к этой тематике постоянно вызывал и вызывает появление всё новых и новых научных трудов, ознакомиться с которыми до широкого применения Интернета было практически невозможно, да и сейчас их поиск во многом затрудняет безграничность океана виртуального пространства. Очевидно, что охватить весь этот материал не под силу не только исследователю-одиночке, но даже коллективу учёных. Однако определённые шаги в этом направлении я посчитал возможным сделать, считая их полезными и тем историкам, которые уже давно погрузились в эту тему, и тем, кто только начинает знакомиться с ней. Свой труд я не считаю безупречным, поэтому заранее приношу искренние извинения авторам, важные исследования которых по тем или иным причинам оказались вне моего поля зрения, и буду благодарен специалистам за все будущие исправления допущенных в нём неточностей и ошибок.

Здесь я намеренно опускаю историографию вопроса, которая заняла бы слишком много места; многочисленные попытки её освещения с большей или меньшей полнотой можно найти в отечественных и зарубежных изданиях. Отмечу лишь, что основными трудами, составившими костяк книги, являются классические переводы китайских письменных источников о кочевых народах Центральной Азии, в том числе о древних тюрках.

«К наиболее полным собраниям сведений о них относится работа Лю Мауцзая, [2] которая позволила существенно дополнить и уточнить материалы, изданные в середине XIX в. выдающимся русским учёным-китаистом Н.Я. Бичуриным. Целью более чем пятилетней работы китайского востоковеда было собрать воедино разрозненные сведения о восточных тюрках, содержащиеся в китайских исторических трудах VI-XI вв., и как можно более полно и филологически точно опубликовать их на немецком языке. < … > Первый том работы объединяет сообщение о тюрках времён Северной (386-534 гг.) и Западной Вэй (535-556 гг.), Северной Чжоу (556-581 гг.), Суй (581-617 гг.), Тан (618-906 гг.) и By Тай (907-959 гг.). [3] В него же вошли сведения из императорских анналов и переписки императоров, биографий китайских чиновников и военачальников, выдержки из некоторых буддийских текстов. Второй том содержит примечания и дополнения к переводу…» (Леус 2006: 273-274).

«Монографического освещения на русском языке собрания источников Лю Мао-цзая не существует. Естественно, это затрудняет использование такого китайского источника, а извлечённые из него фрагменты и цитаты не всегда соответствуют истинному содержанию. Поэтому только перевод и адаптация полного текста собрания Лю Маоцзая (390 стр. [4]) позволит существенно дополнить и уточнить материалы, изданные в середине XIX в. Н.Я. Бичуриным, ввести в научный оборот целый ряд новых источников и сделать их доступными для всех российских исследователей, занимающихся изучением кочевых народов Центральной Азии, и в частности, восточных тюрков (туцзюэ)» (Ганиев 2010). Этот малодоступный отечественным исследователям труд, большую часть которого я перевёл

(7/8)

(включая более полутора тысяч комментариев), вошёл составной частью в соответствующие разделы и указатели, став тем самым доступным для всех, кто не имеет возможности держать его в руках.

Поначалу моя работа носила характер довольно бессистемного подбора библиографических и биографических справок, исторических выписок, хронологических сопоставлений и т.д., накопление и структуризация которых постепенно стали приобретать упорядоченный вид. Уже владея этим «начальным капиталом», я пришёл к нетривиальному для научных публикаций решению подавать материал не собственным пересказом сведений письменных источников и научных публикаций, а излагать его цитированием большими или малыми фрагментами. В данной работе приводятся также варианты переводов и трактовок одного и того же исторического сюжета разными исследователями, что показывает многообразие научных подходов к пониманию давних событий. В результате получился объёмный «исторический пазл», каждая фраза в котором имеет ссылку на первоисточник, а мой собственный вклад свёлся к показу общей картины, некоторым комментариям, поправкам фактических и типографских ошибок или описок, уточнению датировок и составлению подробных указателей.

Особое внимание уделено сведениям географов и топонимистов, а также путешественников (в первую очередь российских) последней трети XIX — начала XX в., оставивших в своих путевых дневниках и последующих публикациях подробные описания маршрутов по необъятным просторам Центральной Азии. Обращение к этому материалу, практически не используемому современными историками, предоставляет возможность уточнить направления некоторых походов и местоположение ряда географических объектов, упоминаемых письменными источниками более чем тысячелетней давности и сейчас практически забытых.

Уточнение личных имён и прозвищ, географических названий и специфических терминов, названий племён и государств, разбросанных по многочисленным разновременным изданиям, требует, как известно, немалого количества времени. Поэтому прилагаемые ниже указатели, составленные в виде небольших энциклопедических статей, послужат, надеюсь, важным подспорьем в работе не одного исследователя рассматриваемой темы. Статьи в указателях имеют ссылки на источники, из которых они заимствованы. При этом почти каждое слово, будь то имя, топоним или термин, соответствует общепринятой в отечественной науке транскрипции и часто сопровождается разночтениями, встречающимися в трудах отдельных учёных. Китайские названия в большинстве случаев даются в современной иероглифике, а также на немецком, английском и/или французском языках. Отдельные слова приводятся на других восточных письменных языках или латинице.

В научных и научно-популярных публикациях нередко встречаются ошибочные переводы китайских слов с латинской графики на русскую. Здесь я считаю необходимым обратить внимание исследователей на методические инструкции, составленные, в частности, авторитетными лингвистами А.Г. Шпринциным (1964), Я.А. Миропольским (1983) и Л.Р. Концевичем (2002), а также «Инструкцию» Главного управления геодезии и картографии (1983 [то же, что названо выше]), которые настаивают на неукоснительном соблюдении определённых правил транскрипции китайских слов. Любое иностранное слово, пока оно прочно не вошло в общеупотребимый словарный запас новой для него страны, всегда таковым и остаётся, поэтому чёткое исполнение методики перевода только помогает его прочтению.

Например, «из всех принятых в традиционной транскрипции обозначений согласных издавна встречают возражения только следующие: а) цз и чж (отсутствующие в написании коренных русских слов) для аффрикат и б) н и нь для назализованных окончаний слогов — согласных ng и n < … > Трудности, связанные с обозначением конечных согласны[х] ng и n через н и нь, вытекают из их позиции, положения в конце слова. Во-первых, положение в конце слога затрудняет для русских дифференциацию на слух звуков ng и n и служит источником многочисленных ошибок в транскрибировании…» (Шпринцин 1964: 88-89). Так, по принципу «пишу, как вижу», названия империй Tang (Тан) и Ming (Мин) иногда переводят как Танг и Минг, провинций Gānsù (Ганьсу), Shānxī (Шаньси), Shănxī (Шэньси) как Гансу, Шанси, Шэнси, города Tun-huang (Дуньхуан) как Дунхуан, не говоря уже о путанице в именах императоров Мин-ди (Míngdì) и Минь-ди (Mǐndì) и т.д. К этой же группе неточных переводов на н и нь следует отнести имена тюркских каганов Bumïn (он же Tu-men) и Mu-han, которые переводят не Бумынь (Тумэнь), Мухань, а Бумын (Тумэн), Мухан, тогда как имена других лиц, например, Dàluóbiàn (Далобянь), Ta-t’an (Датань) и др. везде даются правильно.

Часто считается излишним соблюдение правила передачи знака е как э (народ юечжи, а не юэчжи, чжурчжени, а не чжурчжэни и т.д.). По А.Г. Малявкину, «оно ничего не даёт читателю, несколько затрудняет прочтение этих слов, а в отдельных случаях превращает иноязычное слово в чисто китайское по внешнему виду» (Малявкин 1989а: 7). Речь идёт, в частности, о слоге ue. «Транскрибирование этого слога (и ещё пяти аналогичных ему, но с начальными согласными — lue, nue, jue, que, xue), всегда было колеблющимся. В прошлом оно варьировалось в пределах юе — юэ — io — ё, а в настоящее время различие свелось к разнописи, вызываемой употреблением то буквы э, то буквы е. Выбор одной

(8/9)

из этих букв подсказывается текущей транкрипционной практикой, свидетельствующей, что в большинстве советских и китайских изданий предпочитают писать юэ, сюэ, цзюэ, цюэ и т.д., тогда как формы юе, сюе, цзюе, цюе встречаются в очень ограниченном числе случаев < … > Следовательно, написание юэ удовлетворяет этому правилу, а написание юе нарушает его» (Шпринцин 1964: 89, 91).

В специализированной литературе на европейских языках постоянно употребляются слова Turk и Türk, смысловое значение которых имеет существенные различия. В небольшом обзоре по историографии некоторых аспектов «тюркологической и алтаистической терминологии» Г.Ф. Благова приходит к следующему выводу: «Конкуренция этих двух слов, некогда бывших всего лишь фонетическими вариантами одного и того же заимствования, которое проникало в русский язык разными путями и в разное время, осложнялось как этнической неоднозначностью слова türk, так и причинами экстралингвистического характера. < … > Развитие тюркологии как самостоятельной дисциплины поставило перед тюркологами всех стран актуальные вопросы: “Как называть турка?”, “Как называть тюрков?” Именно русское решение давней терминологической нерасчленённости посредством противопоставления видового термина турецкий обобщающее-родовому тюркский признано в западноевропейской тюркологии < … > По русскому образцу произведена смысловая дифференциация англ. Turkic ‘тюркский’ и Turkish ‘турецкий’. Чисто орфографическое различение франц. turk ‘турок’ и türk ‘тюрк’ оказалось недостаточным…» (Благова 1970: 135, 138).

Попытки создания разного рода генеалогий тюрок рода Ашина уже предпринимались. Н.Я. Бичурин свою знаменитейшую работу «Собрание сведений о народах…» в 1851 г. построил по принципу последовательного описания биографий каганов, каждый из которых получил цифровое обозначение. По его расчёту, «Восточный Дом Тукюе в продолжение 535-745 гг. имел 21 хана», а Западный — 23 хана. «Здесь пресёкся Западный тукюеский Дом» (Бичурин 1950, I: 227-279, 279-296).

В 1903 г. Э. Шаванн публикует «Список» правителей Западнотюркского каганата. «В письме от 10 апреля 1899 г., — пишет он, — д-р И. Маркварт любезно передал мне генеалогический список западных туцзюе. Он почти полностью совпадает с тем, который я составил сам. — Я поставил после имени каждого персонажа, упомянутого в этой генеалогии, порядковый номер; каждый раз, когда имя одного из них будет цитироваться в историческом тексте, оно будет сопровождаться порядковым номером, который позволит легко обнаружить его в генеалогическом списке…» (Chavannes 1903: 2, n. 1).

Имена и титулы каганов или их сыновей иногда повторяются, поэтому цифровые индексы являются едва ли не единственным способом различения этих персонажей.

Своеобразное по форме (горизонтальное) генеалогическое дерево восточных тюрков в 1958 г. «вырастил» Лю Маоцай. В его книге оно представлено в виде длинной, сложенной втрое вкладки.

В 1959 г. Л.Н. Гумилёв первым в советской историографии предложил довольно полное «Генеалогическое древо» восточно- и западнотюркских каганов и их сыновей из династии Ашина в порядке наследования престола (Гумилёв 1959:14). Следует отметить, что некоторые ветви на нём показаны неверно. Так, например, «Киу-дату» (Кюль-Дату? №29), второй сын западнотюркского Нили-кагана из этой таблицы, не отождествляется ни с одним из известных персонажей древнетюркской истории; Були-хан (Бёри-хан) — это не имя сына Жутаня (№6), а один из титулов самого Жутаня; Таньхань (№8) (=Аньло) [5] был сыном Таспара, а не Истеми-кагана; Шэгуй (№22) и Тун-ябгу (№23) были сыновьями кагана Дулу-шада, а не Янсу (№15) (=Янсо-тегина) и т.д. (Гумилёв 1961: 83).

В 1961 г. Л.Н. Гумилёв опубликовал «Извлечение» из этой схемы, куда включил лишь 34 персонажа истории восточных и западных тюрок. При этом он подчёркивал: «Трудность пользования этой таблицей заключается в том, что обозначенные в таблице персоны носили не одно имя, а по три и даже по четыре: 1) личное имя, которое не всегда известно; 2) княжеский титул; 3) ханский титул; 4) иногда прозвище. Кроме этого, наряду с китайским произношением имён, ставшим уже в науке традиционным, обнаружены в ряде случаев тюркютские имена, по звучанию весьма непохожие на китайские искажения. Однако именно тюркютские звучания легли в основу имён в персидских и греческих текстах. Здесь фонетика ближе к тюркютской, чем у китайцев, но всё же имеет различия с прототипом. Таким образом, каждый персонаж может носить до 16 имён, хотя практически до этого числа варианты никогда не доходят» (Гумилёв 1961: 83-84).

В 1967 г. четыре обновлённые и дополненные генеалогические таблицы — «Династия Ашина»; «Ханы Восточного каганата (550-640 гг.)», «Ханы Западного каганата (550-660)», «Ханы Второго каганата», а также подробная «Ономастическая таблица» появились в его известной книге «Древние тюрки» (Гумилёв 1967: 459-469 [459-462, 463-469]).

В 1985 г. краткие генеалогические таблицы «каганов Западнотюркского каганата» и «каганов из тюргешских племенных вождей», сопровождаемые «Списками» каганов и «Примечаниями» к ним, опубликовал С.Г. Кляшторный (Кляшторный 1985: 164-170).

(9/10)

В 2006 г. Т. Осава на основе изучения плохо сохранившейся согдийской надписи на каменном изваянии, найденном близ р. Текес в Синьцзяне, создал генеалогическую конструкцию, в которой произвольно смешал линии родства упоминаемых в ней представителей западных тюрок, связав их происхождение с Мухань-каганом и его сыном Далобянем тюрок восточных (Osawa 2006: 497).

В 2014 г. небольшая таблица мужских потомков из рода Ашина периода Первого каганата, имевших общим предком Туу, была приведена в работе Э. де ла Вайсьера (Вайсьер 2014: 138).

В соответствующих разделах ниже я привожу две самые полные на данное время таблицы генеалогических линий родства легендарных (табл. 1 [стр. 47]) и исторических (табл. 2 [стр. 100-102]) деятелей восточных тюрок, чьи имена и родственные связи удалось найти в публикациях. В таблицах также впервые указываются приблизительные даты рождения многих из этих лиц, установленные исходя из условных дат появления их на свет в 20-летнем возрасте их родителей. Известно, что пубертатный, а в те времена, соответственно, брачный возраст юношей и девушек наступал на несколько лет раньше, но цифру 20, за неимением более точных, я нахожу наиболее оптимальной.

Почти каждому персонажу той и другой таблицы посвящена самостоятельная биографическая глава, объём которой зависит от частоты его упоминаний в древних письменных источниках и исторических сочинениях учёных нового и новейшего времени. Первых (легендарных) я обозначаю цифрой 0 (в последовательности персонажей: (0.1), (0.2) и т.д.), а вторых (исторических) цифрой 1 (в той же последовательности: (1.1), (1.2) и т.д.). При этом сыновья, которые не имели (в письменных источниках) продолжателей рода, получили дополнительный цифровой индекс к индексу своего отца. Например, у Капаган-кагана (1.26) были сыновья Янвочжы, Бёгю, Инэль, Тонга и др. Но поскольку китайские хроники не упоминают их детей, то эти братья обозначаются в порядке возрастной последовательности трёхзначными индексами: (1.26.1), (1.26.2), (1.26.3), (1.26.4).

«Древнетюркская система родства вычленяла отца (кан) и мать (ог), его потомство — мужское (уры огул) и женское (кыз огул). Не расчленённые в особые группы, а только по полу выделялись братья и дяди (ини-ачи — братья-дядья) и сестры и тётки (апа спингил). Родственники подразделялись на младших (аты) и старших (апа). Родственники кагана — сыновья, дядья, племянники, братья носили титул тегин (тэлэ)» (Кычанов 1997: 102).

«У тюрков имело значение происхождение матери, — считает В.В. Тишин. — Связано это, надо полагать, с достаточно высоким уровнем развития общественных отношений, когда женщина рассматривалась уже не только с позиции хозяйственного значения, но и социального, т.е. когда отдельные члены тюркского общества могли себе позволить выбирать по принципу происхождения. Таким образом, мы не можем говорить о каком-то законе престолонаследия у древних тюрков. Зафиксированный у них порядок наследования восходит к типичным для кочевнических народов обычаям. Выбор претендента на престол у древних тюрков определялся совокупностью двух основных факторов: (1) местом претендента в генеалогическом древе правящего рода, степенью его приближённости к генеалогическому старшинству; (2) личностными качествами претендента, преимущественно воинскими. Первый имел значение для восприятия претендента среди других членов рода, второй — влиял на степень его популярности в народе. Множество других, менее важных, на первый взгляд, деталей, определяющих специфику властных отношений в древнетюркском обществе, требуют отдельного рассмотрения…» И далее: «Порядок престолонаследия древних тюрков специально исследовался, насколько нам известно, только Л.Н. Гумилёвым и был охарактеризован им как “удельно-лествичная система”. [6] Автор опирался на переводы китайских источников, поскольку последние объективно представляют наиболее информативный материал о социально-политических отношениях в древнетюркском обществе на протяжении всего периода существования древнетюркских государственных образований, соседствовавших с Китаем в VI-X вв. < … > Вопрос о порядке престолонаследия у древних тюрков, в сущности, не выходит за рамки более масштабной проблемы системы наследования и тесно связан с проблематикой общественных отношений древних тюрков» (Тишин 2012: 229, 226).

«В первичном социуме формируется распределение сфер влияния по гендерному признаку, когда мужчина доминирует в социальном пространстве “вне дома”, женщина — внутри домохозяйства. Правда, она, скорее, “управляет”, чем “властвует”, так как в качестве формального доминанта и здесь выступает мужчина. Подобное распределение ролей объясняется психофизиологическими особенностями разнополых организмов. Однако, во “внешнем” пространстве власть мужчины детерминирована женщиной. Только брак делает его правоспособным к осуществлению властно-управленческих функций» (Бочаров 2012: 57-58).

В «Исторических записках» Сыма Цяня («Повествование о сюнну», гл. 110) говорится: «У сюнну отцы и сыновья спят в одной юрте. Если умирает отец, женятся на мачехах; если умирают братья, берут за себя всех их жён < … > (Сюнну) берут за себя жён отцов и братьев после смерти

(10/11)

последних, опасаясь, что иначе прекратится их род. Поэтому, хотя среди сюнну происходили смуты, на престол всегда ставились люди из одного и того же рода. В Срединном же государстве, хотя открыто не берут за себя жён отцов и братьев, родственники, всё более отдаляясь, убивают друг друга и дело доходило даже до смены (правящих) фамилий, что во всех случаях объясняется именно этим» (Таскин 1968: 46).

Этот древний семейный обычай, являвшийся частью действующего обычного права хунну/сюнну, существовал и у тюрков: «По смерти отца, старших братьев и дядей по отце женятся на мачехах, невестках и тётках» (Бичурин 1950, I: 230). Вариант: «После смерти отца или брата отца [т.е. дяди] сыновья, братья или племянники покойного женились на своих мачехах, тётках или невестках. Однако мужчинам старшего поколения не разрешалось общаться с женщинами младшего поколения» (Liu Mau-tsai 1958, I: 10). «Наследование жён < … > предполагает полигамию, но даже это не делало тюркютскую женщину бесправной. Если даже положение женщины можно считать зависимым, то влияние её на мужа подчёркивает Табари, который пишет, что “у турок всего можно добиться через женщину”. Происхождению по линии матери придавалось большое значение» (Гумилёв 1967: 74).

В Кодексе монголов XII в., известном как «Великая Яса» Чингисхана, также оговаривались аналогичные принципы семейных отношений, в том числе левиратных: «Согласно Ясе, семейный быт был строго патриархален. Главе семьи представлена неограниченная власть над её членами. Хотя многоженство не узаконено, но монгол мог иметь несколько жён, наложниц и рабынь. Дети от наложницы считаются законными и участвуют в наследстве. Старший сын получает больше младших. Старшинство детей считается по положению их матери, ибо из общего числа жён одна является старшей по времени заключения брака. По смерти отца сын распоряжается судьбой его жён, исключая матери, он может на них жениться или выдать их за других» (Коростовец 2013: 100).

В.В. Цыбульский пишет: «У целого ряда азиатских народов употреблялся или продолжает употребляться особый способ летоисчисления, так называемый 12-летний животный цикл. Одни называют этот цикл татарским, другие — монгольским, третьи — турецким, но хотя последнее наименование, несомненно, удачнее предыдущих, всё же лучше не связывать пока этот цикл с именем какого-нибудь одного азиатского народа». Он «подверг анализу старейшие названия 12-летнего животного цикла, опираясь на сведения Орхонских древнейших письменных памятников тюркоязычных народов Центральной Азии (V-VIII вв.) и Семиреченские надписи, а также на другие материалы < … > В китайском 60-летнем циклическом календаре календарь 12-летнего животного цикла — важнейшая составная его часть. Но в отличие от центральноазиатского календаря животного цикла, широко применяемого у тюркских и других народов Западной Азии, первый из них является солнечным, а второй — лунно-солнечным. В лунно-солнечном календаре годы и 12-летия содержат различное количество дней, хотя количество дней в 60-летнем цикле за небольшим исключением одинаково» (Цыбульский 1984: 348, 355).

«Китайцы, монголы, японцы, маньчжуры и тибетцы исчисляют время по 60-летнему циклу, который образуется из 10 небесных корней и 12 земных отпрысков. Земными отпрысками у этих народов считаются 12 изображений восточно-азиатского животного царства < … > В качестве небесных основ монголы, следуя примеру тибетцев, считают пять сил природы (дерево, огонь, земля, металл, вода), которые они, чтобы получить цифру 10, разлагают на мужской и женский элементы» (Коростовец 2013: 42, прим. 3).

Перевести дату китайского лунно-солнечного календаря на европейский Григорианский календарь в рамках года или месяца помогает великолепный справочник В.В. Цыбульского. Вычислить по нему день какого-либо события, указанный в письменных источниках, также можно, но уже с помощью несложных, хотя и требующих внимания и времени усилий. Однако постоянно встречаясь с необходимостью проверки датировок, я столкнулся с проблемой их отличия от дат, приводимых в публикациях различных учёных. Для древнетюркского времени отправной точкой отсчёта дат является самая точная из всех имеющихся в распоряжении тюркологов дат, сохранившаяся в китайском тексте на мемориальной стеле Кюль-тегина. В ней говорится, что камень с надписью «…Великой Танской династии (годов) правления Кай-юань, (в) 20-й год (что под) циклическим знаком жэнь-шэнь [чёрной обезьяны], в 10-й луне [проходившей] под циклическими знаками синь-чоу [беловатой коровы], 7-го числа под знаками дин-вэй [красноватой овцы] поставлен» (Васильев 1897: 7), т.е. это произошло 30 октября 732 г. (Цыбульский 1988: 164 и табл. 13).

Руководствуясь синхронистическими таблицами В.В. Цыбульского, я составил рабочий календарь-ежедневник по 60-летнему циклу для 35 лет существования Восточнотюркского каганата (с 710 по 745 г.), приняв вышеуказанную дату за базисную основу. Оказалось, что множество дат, встречающихся в публикациях для этого отрезка времени, имеют расхождение с пересчитанными мною — от нескольких дней до одного-двух месяцев. Все эти случаи отмечаются в постраничных примечаниях без объяснения данного парадокса. Возможно, это связано с расхождением в датах по лунному, солнечному и/или лунно-солнечному календарям.

(11/12)

«В каждом 60-летнем цикле один и тот же знак “ветви” [т.е. имя одного из 12 животных] встречается пять раз с промежутками в 12 лет, поэтому для уточнения года внутри цикла каждый из пяти первоэлементов имеет по две градации < … > Если используется цветовая символика, то могут передаваться оттенки цвета (или масти животного) вместе с половыми различиями, например, в Монголии: синий, синяя, красный, красная и т.д.» (Цыбульский 1988: 21, 23). Но поскольку полноцветными признаками обоих полов по-русски невозможно обозначить мышь, дракона, змею, обезьяну (например, нельзя сказать: чёрный мышь, красная дракон, белый обезьяна, зелёный змея), то здесь я использую оттенки цветов (черноватая мышь, красноватый дракон, беловатая обезьяна, зеленоватая змея).

При работе над этой книгой применяется конкретно-исторический подход к событиям давнего прошлого, упоминаемым в основном в китайских письменных источниках. Аббревиатуры, полные названия и краткие описания этих источников, использованные в настоящей работе преимущественно из трудов Н.В. Кюнера (Кюнер 1950) и других учёных, в справочных изданиях и энциклопедиях, приводятся ниже в алфавитном порядке:

БЦШ — Бэй Ци шу («История династии Северная Ци»). Начата Ли Дэлинем и закончена его сыном Ли Боюем в 627-636 гг. Состоит из 50 цзюаней (глав или частей). В БЦШ не содержится собственно сведений о тюрках. Сообщения о них в императорских анналах и в биографиях в БЦШ и БШ одинаковы. Только два случая отправки послов в императорских анналах БШ не упоминаются.

БШ — Бэй ши («История Северных династий»). Составлена Ли Яньшоу (ок. 596 — ок. 678), окончена в 659 г. Состоит из 4 томов, 100 цзюаней. Династийная история, охватывающая период с 386 по 618 г., когда на севере Китая правили династии Северная Вэй (386-535), Северная Ци (550-577), Северная Чжоу (557-581) и Суй (581-618). См. цзюань 98 (с. 1а-20а) повествование о Жуань-жуань (и Туцзюэ) и 99 (с. 1а-20б) — о Туцзюэ.

ВСТК — Вэньсянь тункао («Сводное обозрение письменных источников»; «Систематический свод письменных памятников и суждений» или «Исследования древних текстов и их традиций»). Эта энциклопедия составлена Ма Дуаньлинем в 1273-1317 гг. Состоит из 24 разделов, изложенных в 16 томах, 348 цзюанях. Ма Дуаньлинь стремился объединить в своей энциклопедии все законы и указы предыдущих династий, избавив их от ошибок и противоречий. Цитируемые тексты он дополнил обширными собственными комментариями. Основой и образцом для неё послужила двухсоттомная танская энциклопедия «Тундянь». Он также использовал множество других источников (в чём ему очень помогла коллекция и личная помощь отца). Вместе с энциклопедиями «Тундянь» и «Тунчжи» ВСТК составляет трилогию, т.н. «Сань Тун» («Три свода»), главнейших энциклопедий Китая. Раздел «О других странах» оригинален и привлекал внимание западных учёных с конца XIX в. См. цзюань 343 (части 1-2) и 344 (часть 3) — о Туцзюэ.

ВШ — Вэйшу («История династии Вэй»). Историческая хроника династий Северная Вэй и Восточная Вэй. Входит в число 24 книг династийных историй императорского Китая. Составлена по приказу императора Вэнь Сюань-ди (Северная Ци) историком Вэй Шоу; закончена в 551-554 гг. Сразу после составления автор подвергся критике за избирательный подход в отношении предков своих союзников и врагов, либо игнорируя последних, либо описывая только неблаговидные их поступки (поэтому иногда книгу называли «Книги Мерзости»). Из-за множественных доносов чиновников, посчитавших себя оскорблёнными, Вэй Шоу был вынужден дважды переделать историю. С точки зрения современной истории, книга Вэй действительно страдает необъективностью, поскольку чрезмерно прославляет династию Северная Вэй. Тем не менее отмечается, что Вэй Шоу смог изложить в виде гармоничной и последовательной истории чрезвычайно путаные и фрагментированные исторические данные за период от царства Дай до раннего периода Северной Вэй. Первоначально «История Вэй» включала 131 главу, из которых 12 включали биографии императоров, 92 — обычные или коллективные биографии и 20 посвящены различным трактатам. Ко времени династии Сун многие части были утеряны и частично реконструировались редакторами на основе материалов БШ, составленной в VII в., и других хроник. Первые 10 свитков были утеряны безвозвратно. В настоящее время книга состоит из 4 томов, 114 цзюаней.

Ганму — см. ТЦГМ.

СТШ — Синь Тан шу («Новая история династии Тан»). Составители Оуян Сю и другие; окончена в 1045-1060 гг. Состоит из 6 томов, 225 цзюаней. СТШ, как и её предшественница ЦТШ, имеет одинаковые письменные источники, а также включает различные рассказы и сообщения из частных сочинений. Одним из интереснейших источников для СТШ является произведение Ли Жэньши «Вэйгун пин туцзюэ гуши» (в 2 частях, цзюань 215), где раскрывается история о покорении туцзюэ. Авторы СТШ скорректировали текст ЦТШ и сократили его, поэтому возникло большое количество ошибок, которые в целом не повлияли на информационную ценность источника.

СЦТШХЧ — Синьцзю Тан шу хэчао («Сводная копия Танской истории»). Автор — Чэнь Бинчжэн в годы Юнчжэн (1723-1735) при Маньчжурской династии. 10 томов, 260 цзюаней. Соединение текстов ЦТШ и СТШ, приводимых параллельно различным шрифтом. См. цзюань 255 (в двух частях) — о Туцзюэ.

(12/13)

СШ — Суй шу («История династии Суй»). Составители хроники Вэй Чжэн и другие. Содержит 4 тома, 85 цзюаней. Императорские анналы и биографии были закончены в 629-636 гг., а императорские письма в 641-656 гг. Сведения о происхождении и обычаях древних тюрков в СШ («цзюань 84 — северные иноземцы (бэйди): Туцзюэ») по содержанию соответствуют ЧШ, что указывает на то, что или СШ полностью заимствовала текст из ЧШ, или при её составлении использовались те же источники, что и для написания ЧШ.

ТД — Тундянь («Всеобщее обозрение» или «Общие установления»). Историческая энциклопедия государственного управления, составленная Ду Ю; окончена в 801 г. Содержит 200 цзюаней. В ней 8 разделов: фиск, отбор и назначения чиновников, система должностей, этикет, ритуальная музыка, армия и наказания, административное деление империи, охрана границ. В ТД собран большой фактический материал о государственном строе, правовых нормах, экономической жизни и некоторых других вопросах истории Китая с древнейших времён до середины VIII в.

ТПХЮЦ — Тайпин хуаньюй цзи («Описание мира (вселенной) годов правления Тайпин»). Составлена 976-983 гг. при династии Сун. Состоит из 6 томов, 200 цзюаней. В данной энциклопедии тексты, взятые из династийных историй, пополнены позднейшими вставками, разночтениями, вариантами, давая, таким образом, более цельное изложение и уточняя первоначальный текст. См. цзюани 194 (конец) — 197 о Туцзюэ.

ТХЯ — Тан хуэйяо («Свод важнейших событий династии Тан» или «Обозрение Танской истории»), «Первая его редакция принадлежит историку Танской династии Су Мяню, озаглавившему свой труд “Хуйяо” (“Обозрение”). В этом виде труд охватывал двухвековой период времени (618-804) и насчитывал 40 глав-цзюаней. Дальнейшая работа над сочинением проводилась по императорскому указу 853 г. специальной комиссией во главе с Ян Шао-фу; она составила к нему большое приложение в 40 цзюанях и довела изложение до 852 г. Заключительная компиляция была произведена Ван Пу [Ван Го; 922-982], который собрал сведения с 853 по 907 г. и, объединив с двумя ранее написанными работами, дал им общее название “Танхуйяо”. Составление ТХЯ, насчитывавшего в последней редакции 4 тома, 100 цзюаней, было закончена в 961 г.» (Зуев 1960: 93). В этом сочинении много новых и ценных подробностей из истории восточных тюрков, что придаёт ему особое значение. Следует выделить, например, цзюань 94, где описаны северные туцзюэ, западные туцзюэ, туцзюэ шато и туюйхуни.

ТЦГМ — Тунцзянь ганму (полное название — «Юйпи цзычжи тунцзянь ганму»). «Труд по истории Китая, составленный в конце XII в. под руководством Чжу Си. Написан на основе “Цзычжи-тунцзянь” Сыма Гуана. Значительно сократив текст ЦЧТЦ, Чжу Си разбил его на абзацы, поставив в начале указание на то или иное событие (ган) и затем дав разъяснение ему (му). Основной текст ТЦГМ состоит из 59 цзюаней, охватывающих исторические события с 403 до н.э. до 960 н.э. < … > ТЦГМ имеет гораздо меньшее значение как исторический источник, чем ЦЧТЦ, но ценен как хронологический указатель» (СИЭ).

ХХШ — Хоу Хань шу («История Поздней (Младшей) Хань»). Автор Фань Е (Фань Хуа) при династии Лю Сун, примечания Ли Сянь при Танской династии. Состоит из 4 томов, 120 цзюаней. Цзюань 115 — восточные иноземцы; цзюань 118 — Сиюй (Западные страны); цзюань 119 и сл. — южные Сюнну, Ухуань, Сяньби.

ЦТШ — Цзю Тан шу («Старая история династии Тан»). Составители — главный министр национальной истории Лю Сюй и другие историки. Входит в число 24 книг династийных историй императорского Китая. Создана по приказу позднецзиньского императора Гаоцзу; закончена в 941-945 гг. Состоит из 6 томов, 200 цзюаней. В хронике использованы ранние материалы и она является компиляцией ныне утерянных более ранних анналов, других хроник и биографий. См. цзюань 194 (части I и II) — о Туцзюэ.

ЦФЮГ — Цэфу юаньгуй («Сокровищница древней мудрости» или «Большая черепаха императорской библиотеки»). По указу сунского императора Чжэньцзуна составлена коллегией учёных в 1005-1013 гг. Эта одна из крупнейших энциклопедий («лэй шу»), состоящая из 40 томов, 1000 цзюаней и свыше 1100 рубрик, создана в жанре «цэ фу», подразумевающем использование официальных (династийных) историй («чжэн ши») и ортодоксальных трактатов. Она носит скорее исторический характер, недаром первый раздел называется «Императоры», с большим количеством подразделов, например основание династий, столицы, девизы правления, жертвоприношения, помилования и многое другое. Наибольший интерес для изучения иноземных народов представляет последний раздел энциклопедии, озаглавленный «Вайчэнь бу», т.е. раздел внешних («иностранных» в переводе Бичурина) подданных; к этому разделу относится 45 цзюаней — с 956 по 1000.

ЦХШ — Цянь Хань шу («История Ранней Хань» или просто «Ханьская история»). Автор Бань Гу (Младшая Хань), примечания Янь Шигу. Состоит из 4 томов, 120 цзюаней. Цзюань 94 — повествование о Сюнну как важнейшая часть сообщений об иноземных народах, упоминаемых в названной династийной истории; она тесно связана с обширным повествованием о Западном крае, также имеющимся в этой истории.

(13/14)

ЦЧТЦ или ЦЧТЦГМ — Цзычжи тунцзянь ганму («Всеобщее зерцало, помогающее управлению» или «Главные устои Всепроникающего зеркала, управлению помогающего»). По распоряжению сунского императора Ин-цзуна в 1065 г. великий историк Сыма Гуан возглавил рабочую группу по составлению универсальной истории Китая. Работа потребовала 19 лет, и лишь в 1084 г. труд был представлен следующему императору Шэньцзуну. В нём использованы 332 источника, но в основном ЦТШ. Он охватывает период китайской истории от 403 г. до н.э. по 959 г. н.э., описывая правление 16 династий в течение 1400 лет. Труд из более 3 миллионов иероглифов собран в 294 тома. Энциклопедия ЦЧТЦ является важнейшим историческим сочинением, содержащим некоторые факты, которые можно найти только здесь, и стал образцом для последующих историков-конфуцианцев.

ЧШ — Чжоу шу («История династии Чжоу»). Является одной из наиболее ранних династийных хроник. Составитель Линху Дэфэнь (583-666); окончена ок. 629 г. Состоит из 50 цзюаней. В поздние времена утерянные части были заимствованы из БШ. Сообщения о тюрках (туцзюэ) в ЧШ полностью соответствуют аналогичным сообщениям в БШ, за исключением 12 добавлений в тексте БШ, которые попали туда из СШ. Сообщения о тюрках (туцзюэ) в императорских анналах обеих хроник также одинаковы.

ШЦ — Ши цзи («Исторические записки»). Автор Сыма Цянь (эпоха Старшей Хань) с комментариями периодов династий Тан и Сун. Состоит из 4 томов, 130 цзюаней. Этот знаменитый труд «отца китайской истории» — первая из династийных историй и образец для последующих.

ЭШШ — Эршиу ши («Двадцать пять династийных историй»). Своего рода стержнем для всей энциклопедической деятельности Китая служили опиравшиеся на образец «Ши цзи» и сами игравшие роль энциклопедий официальные («правильные») истории, в итоге образовавшие корпус «Эршиу-ши».

Ещё одну группу письменных памятников составляют большие и малые надписи на поминальных стелах, каменных изваяниях, одиночных камнях-балбалах и скалах. Большая часть камнеписных надписей выполнена так называемым «руническим» алфавитом, а меньшая согдийским письмом, китайскими иероглифами и письмом брахми. Все они аутентичны, «поэтому содержащиеся в них прямые или косвенные сведения имеют первостепенную важность» (Торланбаева 2012: 410). Древнетюркские надписи «без колебаний можно охарактеризовать как главный источник для истории Второго Восточнотюркского каганата. В отличие от других рунических памятников, не исключая и сохранившиеся древнеуйгурские орхонские надписи, древнетюркские орхонские тексты содержат, взаимно дополняя друг друга, более или менее связное изложение истории Восточнотюркского каганата от его создания до начала упадка, рассказанное от имени крупнейших деятелей этого государства. Политическая тенденциозность каждого из таких повествований не только не снижает, но, напротив, значительно повышает ценность источника < … > Можно сказать, что орхонские надписи обладают своеобразными историографическими и литературными чертами, но сами по себе ещё не относятся целиком ни к области историографии, ни к области литературы» (Рухлядев 2005: 18, 23).

«В отечественной и зарубежной востоковедческой литературе нет монографических исследований, посвящённых таким крупным государственным образованиям Центральной Азии, как государство, созданное народом сюнну, Тюркский каганат, Восточнотюркский и Западнотюркский каганаты и даже Уйгурский каганат (745-840 гг.), хотя эти крупнейшие кочевые государства изучаются давно, опубликовано много работ, детально исследующих те или иные вопросы их истории, источники» (Малявкин 1989а: 344). Очевидно, что это задача и поныне трудновыполнима из-за большого количества дополнительной информации, содержащейся в ещё не переведённых на русский или европейские языки письменных источниках (в первую очередь китайских), без привлечения которых невозможно подробно и непредвзято изложить историю того или иного народа. Не претендует на это и настоящая работа.

В тексте книги часто будут встречаться цитаты, в ссылках на которые упоминаются две и более фамилии. В этих случаях первая фамилия это собственно автор цитаты, а другие относятся или к авторам вставок, заключённых в квадратные скобки, или писавших на данную тему; как правило, это переводчики, комментаторы или учёные, писавшие о данном сюжете.

* * *

Считаю своим долгом принести самые тёплые слова благодарности рано ушедшему от нас В.А. Кореняко и В.А. Майеру за возможность получить для работы ксерокопию труда Лю Маоцая, Д.В. Рухлядеву, без многолетней дружеской поддержки которого эта книга стала бы менее полной, а также Е.А. Шинкарёвой и Я.В. Войтовой, не раз выручавшим меня из серьёзных компьютерных затруднений. Особую признательность хочу выразить Д.В. Ванюковой, без искренней деловой помощи которой эта книга ещё долго оставалась бы рукописью.

[1] Начальником советской части экспедиции, начавшей свои работы в 1969 г., стал академик А.П. Окладников, зам. начальника — кандидат исторических наук В.В. Волков.

[2] Так у автора цитаты.

[3] Это не название империи! Удай (五代 Wǔdài) — «Эпоха пяти династий» — общепринятое в китаистике обозначение царств, кратковременно существовавших в 907-960 гг. между империями Тан и Сун (см.: Концевич 2010: 180-184).

[4] 483 с. с дополнениями и пояснениями.

[5] Расшифровку индексов см. ниже.

[6] Позже К.У. Торланбаева доказала наличие у древних тюрок также «коллатеральной системы» наследования.

наверх

|