|

|

|

|

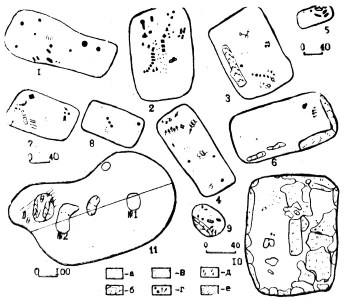

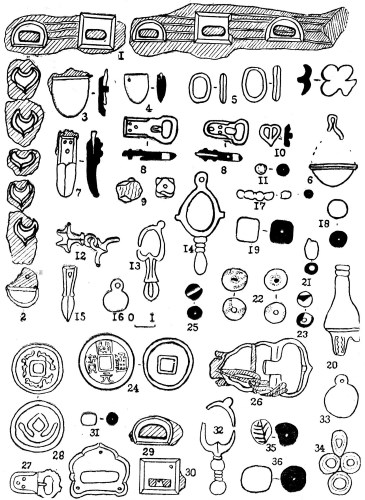

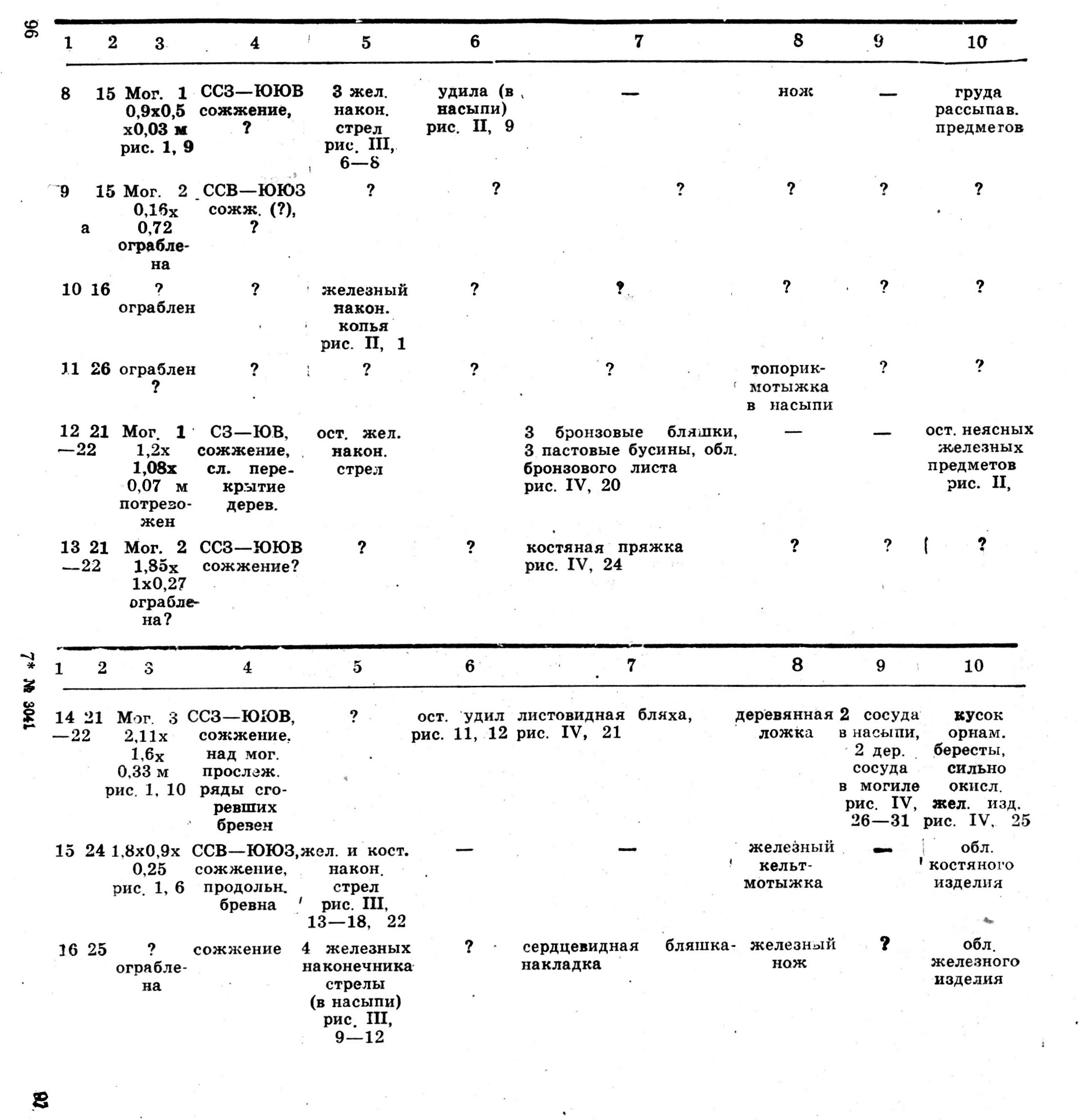

Рис. 2. Находки из курганов Каменного Мыса.1 — кург. 16, насыпь; 2 — кург. 2, насыпь; 3, 8 — кург. 8, насыпь; 4, 5, 10 — мог. 1, кург. 9; 6, 7, 11 — мог. 2, кург. 9; 9 — кург. 15, насыпь; 12 —мог. 3, кург. 21-22; 14 — подъёмный материал; 15 — мог. 1, кург. 21-22.(8 — кость; остальное — железо).(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

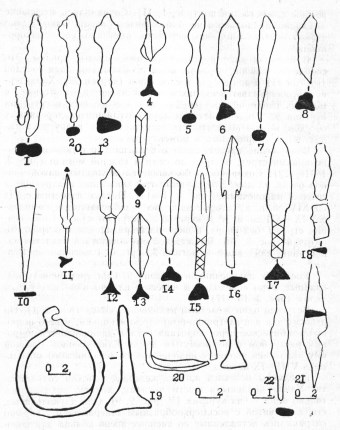

Рис. 3. Находки из курганов Каменного Мыса.1-5 — мог. 2, кург. 9, 5-8 — мог. 1, кург. 15; 9-12, 21 — кург. 25, насыпь; 13-18, 22 — мог. 1, кург. 24; 19 — мог. 1, кург. 7; 20 — мог. 1, кург. 9;(15-17 кость, остальное — железо).(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

чальную форму. Это восьмёрковидное стремя со спрямлённой расширенной подножкой, плоской петлёй и слабо выраженной шейкой (рис. 3, 19). Аналогии этому типу представлены во всём поясе Евразийских степей.

К конскому набору относятся листовидная бронзовая бляха и крупная костяная пряжка (рис. 4, 21, 24). Первые широко известны в кыргызских погребениях IX-X вв. н.э. [9]

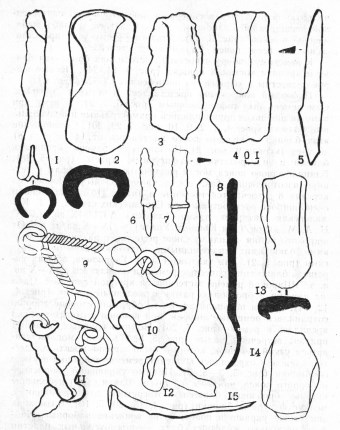

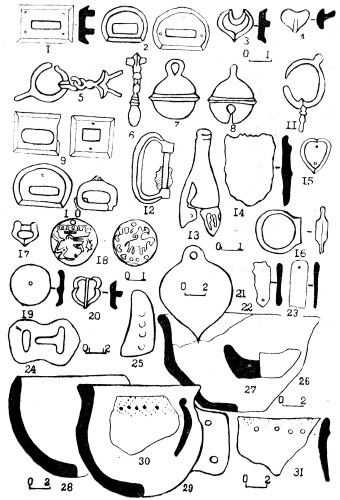

Наборный пояс воина представлен в четырёх могилах. Сам ремень был гофрированным (рис. 5, 1, 2). К нему при помощи шпеньков прикреплялись прямоугольные и полуовальные бляшки (рис. 4, 1, 2, 9, 10; рис. 5, 29, 30). Соотношение этих бляшек в каждом поясе колебалось от 14 (курган 8) до трёх (курган 9, мог. 2). На широкий ремень крепились бляшки в виде розетки и с фигурным краем (рис. 5, 28). Бляшки одного пояса могли различаться по размерам и технике изготовления. Так, среди прямоугольных бляшек из кургана 8 встречаются тиснёные и литые. Подобные бляшки очень широко распространены в Евразийских степях. В.Б. Ковалевская датирует такие бляшки VIII-IX вв. н.э., [10] Н.А. Мажитов (для Южного Урала) — IX-X вв. н.э. [11] От широкого ремня отходили узкие ремешки с различными мелкими бляшками: сердцевидными, подковообразными и другими (рис. 5, 2). Как указывает А.А. Гаврилова, обычай украшагь бляшками подвесные ремешки появляется с IX-X вв. н.э. [12] Широкий ремень застёгивался крупной пряжкой. Одна из них имела бронзовую рамку и железный щиток (рис. 4, 12, 14), другая цельнолитая, на её обратной стороне хорошо сохранились ременные шнурки, при помощи которых пряжка крепилась к ремню (рис. 5, 26). Помимо крупных поясных пряжек, встречены малые (рис. 5, 8, 27), ими мог застёгиваться узкий ремешок, который было удобно носить на лёгкой одежде. Сохранились концевые ременные бляшки и узкие обоймочки (рис. 5, 3-5, 7). Помимо украшений воинского наборного пояса, найдены и другие бляхи. Это небольшие круглые бронзовые бляшки с отверстием для пришивания, мелкие фигурные бляшки (рис. 4, 15, 20; 5, 10). Возможно, они также украшали пояса, но не воинские наборные. Найдено несколько железных блях — прямоугольных пластин со шпеньками, пластин неясной формы и обломок бронзовой фольги (рис. 4, 14, 22, 23).

Обнаружено 6 экземпляров серёг (рис. 4, 5, 6, 11; рис. 5, 12, 13, 32). Две из них цельнолитые с каплевидной подвеской (в одном случае она гранёная) и боковым выступом, у тре-

|

|

|

Рис. 4. Находки из курганов Каменного Мыса.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

Рис. 5. 1, 20, 23, 28, 37 — мог. 1. кург. 9; 21, 22 — мог. 1. кург. 8, 24-27, 29-32, мог. 2, кург. 9; 33, 34 — мог. 3, кург. 9; 35, 36 — мог. 4, кург. 9;(1, 2, 26 — бронза и кожа; 3-8, 10, 12-16, 20, 21, 23, 24, 27-30, 34, 37 — бронза, 9, 11, 17-19, 22, 25, 31, 35, 36 — стекло).(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

тьей серёжки капля заменена шнурьком [шнурком], на который насаживалась бусина. Две серёжки двойные: вместо бокового выступа сделано кольцо, в которое вставлена небольшая вилкообразная подвеска, у одной из них нижняя капля заменена бусой (рис. 4, 6; 5, 13). Серьги с каплевидными подвесками также являются характерными для VII-IX вв. н.э. [13]

Подвески весьма разнообразны. Две из них, совершенно аналогичные друг другу, в виде овальной рамки с двумя отростками и каплевидным окончанием, могли относиться к поясному набору (рис. 5, 14). Есть подвески каплевидной формы, иногда гранёные, крепящиеся на нескольких овальных звеньях. Весь этот набор подвесок тоже распространён в конце 1 тыс. н.э.

Встречены подвески в виде мелких и крупных бубенчиков (рис. 4, 7, 8, рис. 5, 33). Подобные бубенчики с прорезью встречаются в могильниках IX-X вв. н.э. как в Новосибирском Приобье (Умна-3), [14] так и далеко за его пределами (Лагеревские курганы Южного Урала). [15]

Удлинённые подвески (рис. 4, 13, рис. 5, 20) генетически восходят к подвескам в виде перевёрнутых котлов. Они встречены в могильниках с трупосожжением в Новосибирском Приобье.

Найдено около 20 бус плохой сохранности. Они синие, зелёные, чёрные с белой полосой, глазчатки, многочастая позолоченная пронизь и др. (рис. 5, 9, 11, 22, 25, 35, 36). Все эти бусы распространены на широком отрезке времени и не могут служить датирующим материалом. Встречен один перстень (рис. 4, 16). Бронзовый, с подпрямоугольным щитком, цельнолитой.

Монеты найдены в четырёх могилах с трупосожжением. Это шесть бронзовых монет (пять из кургана 8 и одна из мог. 2 кургана 9), одна тюргешская (мог. 1 кургана 9) и одна хорезмийская (курган 1). Хорезмийская монета весом и 2,72 г сильно потёрта, была в длительном употреблении, на ней просверлено отверстие для ношения на шнурке (рис. 4, 18). На аверсе — голова правителя в короне, на реверсе — всадник с луком в руке, на обеих сторонах имеются надписи хорезмийским (?) алфавитом. В.М. Массон определил монету как сравнительно позднюю, относящуюся к VI-VII вв. н.э. до времени появления таких монет с арабскими надписями. Известны другие хорезмийские монеты, близкие нашей. [16]

Китайские монеты одинаковы, отличаются лишь по сте-

пени сохранности (на одной имеется трещина), обратная сторона гладкая. Они относятся к династии Тан (рис. 5, 24), чеканились с VII в. н.э., [17] но имели длительное хождение и точно так же, как и хорезмийская монета, не могут давать точной датировки погребения. Интересна тюргешская монета. На аверсе — изображение лука без тетивы и с выступом, слившимся с углом квадратной рамочки, на реверсе — надпись согдийским полукурсивом, в центре — квадратное отверстие (рис. 5, 27). Она относится к VIII в. н.э. [18]

Предметы быта лучше всего представлены ножами. Они найдены почти в каждом погребении, но сохранность всех, кроме двух, плохая. Все имеют прямую спинку, лезвие сужается постепенно (рис. 2, 5, рис. 3, 18, 21).

В пяти погребениях встречены кельты-мотыжки (рис. 2, 2-4, 13, 14). Все они однотипны, ширина обуха равняется ширине лезвия, втулка несомкнутая. Поскольку все они сопревождались оружием и наборным воинским поясом, это, возможно, предмет вооружения, а не быта. Такие мотыжки известны в могилах Западной Сибири на протяжении всего 1 тыс. н.э. и позже.

Найдены костяная и деревянная сгоревшая ложки. У них — длинная ручка и почти плоский черпак (рис. 2, 8). Подобные костяные ложки известны и в других могильниках Новосибирского Приобья в погребениях с сожжением. [19]

В могилах глиняные сосуды отсутствовали. В кургане 22 в сгоревшей могиле найдены остатки двух деревянных чаш с плоским дном и резко расширяющимся горлом (рис. 4, 26, 27). Керамика найдена лишь среди остатков тризны курганов 21-22. Рядом с могилой 3 в сажистом слое лежали два разбитых сосуда (рис. 4, 28, 29). Оба почти шаровидные, неорнаментированные. У одного из них имеется расположенная вертикально ручка, подобные ручки восходят к ручкам с зооморфным изображениям эпохи раннего железного века. Такой сосуд пока не имеет аналогий в Новосибирском Приобье и больше всего напоминает шаровидные сосуды, изображённые на каменных изваяниях Алтая, Тувы и Монголии. [20] Обломки двух других сосудов, найденных в ямке, говорят о местном происхождении керамики. У сосудов отогнутые орнаментированные венчики, высокие слаборазвитые плечики, орнамент нанесён крупной гребёнкой, представляет собой ёлочку и ряд наклонных линий в сочетании с ямками или жемчужинами (рис. 4, 30, 31). Аналогичная керамика

найдена в Новосибирском Приобье в могильниках и городищах конца 1 тыс. н.э. [21]

Среди прочих находок крупная железная скоба, астрагал, кусочек кремня, обломки бронзовой фольги, берестяного и костяного изделий. Наибольший интерес представляет кусочек берёсты с выдавленным орнаментом (рис. 4, 25).

Поясные наборы, пряжки, подвески и серьги относятся к концу 1 тыс. н.э. Монеты указывают на дату не ранее VII-VIII вв. н.э., удила — на VIII-IX вв. н.э., сердцевидная бляха — на IX-X вв. н.э., а овальные и круглые в сечении наконечники стрел чаще всего встречаются в могилах IX-XII вв. н.э. Всё это позволяет датировать группу погреблений [погребений] с трупосожжением временем не ранее конца VIII в. н.э. и, скорее всего, IX-X вв. н.э.

Обряд погребения (сожжение) и инвентарь являются новыми для Новосибирского Приобья. Целый ряд элементов в инвентаре (поясной набор, серьги, подвески, монеты и др.) являются обычными для широкой степной и лесостепной территории Евразии. Они могли проникнуть в Новосибирское Приобье за счёт связей с южными районами. Несколько иначе обстоит дело с появлением нового обряда — сожжением. Сам погребальный обряд традиционен и консервативен. Его перемену нельзя объяснить лишь внешними связями с соседями, она может быть вызвана резкими изменениями в религиозных представлениях или появлением нового населения.

Могилы с сожжениями Каменного мыса не являются единственными в Новосибирском Приобье. Точно такие же погребения встречаются на р. Уени недалеко от Каменного мыса, в курганных могильниках Красный Яр-1 и Умна-3. [22]

Обряд сожжения встречен и в Среднем Приобье в конце I тыс. н.э. Это ряд курганов Архиерейской Заимки и могильника Рёлка. Л.А. Чиндина датирует сожжение могильника Релка широко — VI-VIII вв. н.э., [23] но наибольшее сходство каменномысские курганы с сожжениями имеют с кыргызскими (хакасскими) могилами Минусинской котловины.

В IX-X вв., после 840 г. н.э., с экспансией Кыргызского каганата, начинается широкое продвижение кыргызов за пределы Минусинской котловины. Их погребения зафиксированы в Туве, кыргызское влияние отмечено и в Восточном Казахстане. [24] Курганы Каменного мыса, Красного Яра-1 и Умны-3 сближают с кыргызскими могилами следующие черты:

1. Наличие сожжения, причём погребения совершаются в ямах или почти на горизонте, то, как указывает

Л.Р. Кызласов, является характерным для погребений IX-X вв. н.э. [25]

2. Слабая кремация или отсутствие её для детских захоронений.

3. Инвентарь погребений. Его близость прослеживается не только в украшениях, распространённых по широкой степной территории, но и специфичных, например, в крупных конских листовидных бляхах.

Сочетание близости погребального обряда с инвентарем даёт нам возможность связывать новые черты в захоронениях Новосибирского Приобья с проникновением на север либо самих кыргызов, либо соседнего с ним населения, входившего в состав Кыргызского каганата и воспринявшего от них погребальный обряд. В могильниках Каменный мыс, Красный Яр-1, Умна-3 сохраняются и старые традиции, свидетельствующие о сохранении местного населения. Это: 1) наличие местной керамики; 2) обычай захоронения без коня и 3) отсутствие погребений с каменными плитами даже в Каменном мысу, где имеются значительные выходы камня. Всё это свидетельствует о наличии широкой волны тюркизации местного населения в IX-X вв. н.э., волны, связанной с передвижением кыргызов.

Примечания. ^

[1] Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979, с. 8-20.

[2] Троицкая Т.Н. Одинцовская культура в Новосибирском Приобье. — В кн.: Проблемы Западно-Сибирской археологии. Эпоха железа. Новосибирск. Наука, 1981 с. 115.

[3] Левашева В.П. Два могильника кыргыз-хакасов.— МИА, 1952. №24, с. 124.

[4] Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племён. Л.: Наука, 1965, с. 74, рис. 12, 3 и табл. XXI [XXXI], 45.

[5] Арсланова Ф.X. Курганы с трупосожжениями в Восточном [Верхнем] Прииртышье. — В кн.: Поиски и раскопки в Казахстане. Алма-Ата 1972, с. 63, табл. IV, 1, 2.

[6] Чиндина Л.А. Могильник Рёлка на Средней Оби. Томск, изд. Томск, ун-та, 1977, с. 11, рис. 6, 5.

[7] Арсланова Ф.X. Курганы с трупосожжениями..., табл. XII [III], 19.

[8] Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ..., с. 83, рис. 16, 5, 6.

[9] Левашева В.П. Два могильника.... рис. 1, 28; Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М., МГУ, 1969.

[10] Ковалевская В.Б. Башкирия и Евразийские степи IV-IX вв. н.э. (по материалам поясных наборов). — В кн.: Проблемы археологии и древней истории угров. М., 1972, с. 107, рис. 8, с. 48, рис. 24, 12.

(92/93) ^

[11] Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала VIII-XII вв. н.э. М., Наука, 1981, с. 37, рис. 18 д, с. 48, рис. 24, 12 и др.

[12] Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ..., с. 83.

[13] Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ..., табл. XXXI; Уманский А.П. Археологические памятники у с. Иня. — В кн.: Известия Алтайского отдела Географического общества СССР. Барнаул, 1970, с. 63, рис. 6, 12 и др.

[14] Троицкая Т.Н. Погребения с трупосожжениями конца I тыс. н.э. на р. Уени Новосибирской области. — В кн.: Археология Южной Сибири, вып. IX. Кемерово, 1977.

[15] Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала..., с. 69, рис. 37, 19.

[16] Толстов С.П. Монеты [шахов] древнего Хорезма. — ВДИ, 1938, №4, с. 130, табл. II.

[17] Воробьёв М.П.[В.] Старинные китайские монеты из собрания Хабаровского музея. — СА, 1959, №3, с. 195, рис. 1, 6, табл. X, 67.

[18] Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пянджикент. М.: Изд-во вост. литер., 1963, с. 126, рис. 31.

[19] Троицкая Т.Н. Красный Яр-1 — памятники позднего железного века. — В кн.: Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1978, с. 100, рис. 1, 18; Троицкая Т.Н. Погребения с трупосожжениями конца 1 тыс. н. э. на р. Уени Новосибирской области. — В кн.: Археология Южной Сибири, вып. IX. Кемерово, 1977, с. 122, рис. 1, 1.

[20] Кызласов Л.Р. История Тувы..., с. 98, табл. III, 70; Евтюхова Л.А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии. — МИА, 1952, №24, с. 106, рис. 65.

[21] Троицкая Т.Н. Красный Яр-1..., с. 100, рис. 1, 10, 11 и др; Троицкая Т.Н. Погребения с трупосожжениями..., с. 122, рис. 1, 4-8; Троицкая Т.Н. Новосибирское Приобье в IX-X вв. н.э. — В кн: Языки и топонимия. Томск, изд-во Томск, ун-та, 1976, с. 126-130.

[22] Троицкая Т.Н. Красный Яр-1... с. 99-117; Троицкая Т.Н. Погребения с трупосожжениями.. с. 121-130.

[23] Чиндина Л.А. Могильник Рёлка..., с. 77.

[24] Арсланова Ф.X. Курганы с трупосожжениями... с. 56-76; Кызласов Л.Р. История Тувы..., с. 97.

[25] Кызласов Л.Р. История Тувы..., с. 97.

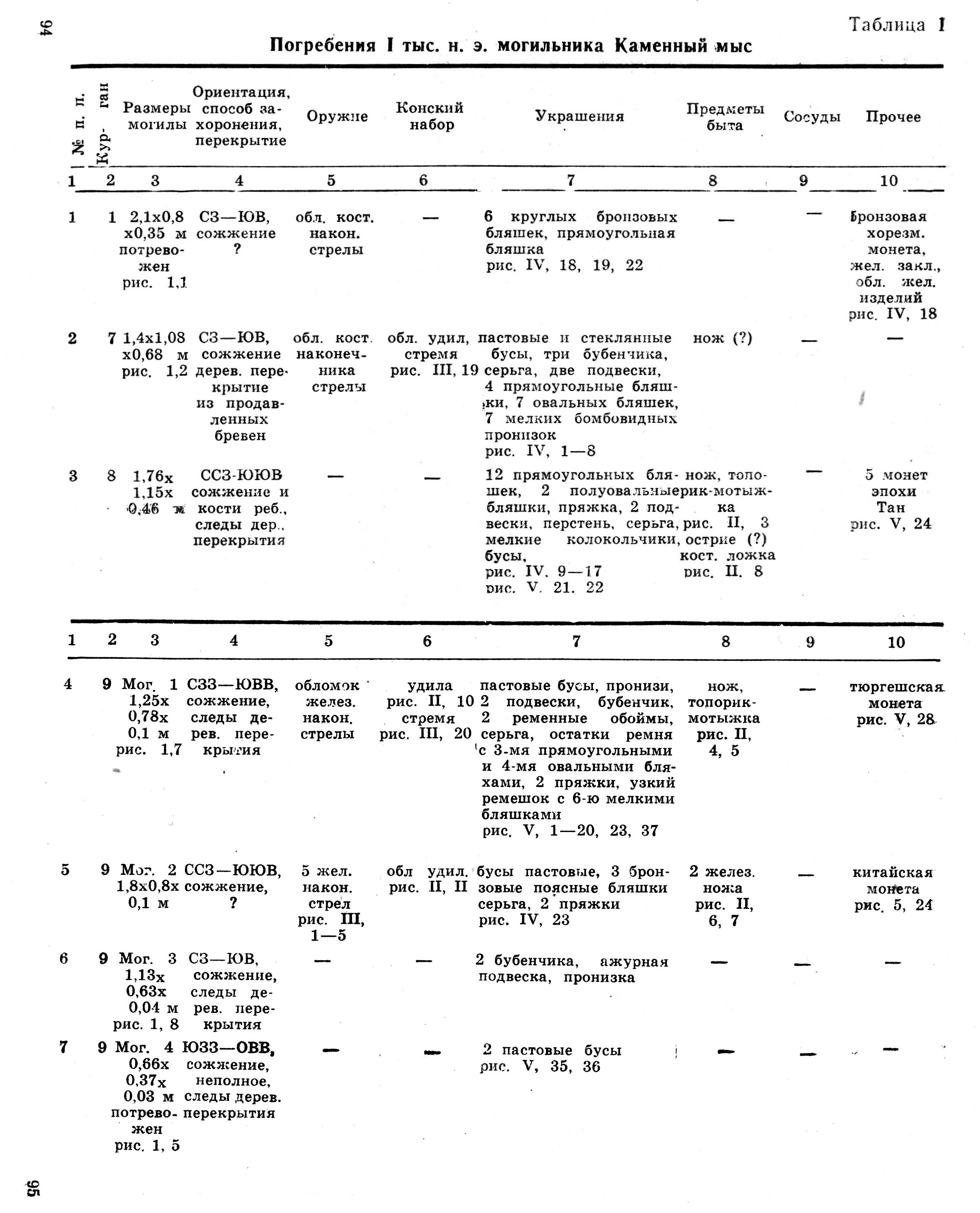

(93/94/95) ^

Т.Н. Троицкая, А.В. Новиков, И.В. Сальникова

Т.Н. Троицкая, А.В. Новиков, И.В. Сальникова