Д.С. Раевский

Д.С. Раевский

Об интерпретации памятников скифского искусства.

Искусству ираноязычных народов, населявших в I тысячелетии до н.э. степной пояс Евразии, в первую очередь скифов Северного Причерноморья, в современной научной литературе уделяется всё больше внимания. При этом речь идёт не только о его стилистическом анализе или его генезисе. Большой интерес вызывает вопрос о семантике образов этого искусства, о его содержании. Этот аспект тем более важен, что названные народы не имели своей письменности, и памятники их искусства выступают в качестве одного из ведущих источников для реконструкции присущих им религиозно-мифологических представлений.

Интерес к семантике скифского искусства особенно возрос с конца 60-х годов. Приведём два примера. Свыше ста лет скифологи при толковании знаменитой серебряной вазы, найденной в 1863 г. в кургане Чертомлык, довольствовались общим утверждением, что на ней представлены сцены лагерного быта скифов, дрессировка боевых коней. [1] Лишь в последние годы появились по меньшей мере четыре попытки объяснить значение декора этой вазы, причём обращается внимание не только на содержание фриза, но — в большей или меньшей степени — и на всю систему украшающих вазу элементов. [2] В то же время золотая пектораль из кургана Толстая Могила, найденная в 1971 г., всего за несколько лет была детально интерпретирована несколькими авторами, [3] не считая отдельных, порой весьма существенных, замечаний о содержании её декора. [4]

(70/71)

Эти примеры свидетельствуют о резком повышении интереса к проблеме значения образов скифского искусства. В ряде работ под таким углом рассматриваются как антропоморфные, так и зооморфные его мотивы. [5] Поскольку скифские мифы и верования известны нам весьма фрагментарно, вопрос о принципах толкования памятников скифского искусства сложен. Между тем при всём обилии работ такого плана в новейшей литературе, до сих пор фактически не было попыток суммировать эти принципы и охарактеризовать основные применяемые здесь методы. Попытка обобщить и критически оценить работы советских скифологов в этом направлении была недавно предпринята американской исследовательницей Энн Фаркаш. [6] Хотя её статья посвящена в основном разбору предложенного Е.Е. Кузьминой толкования декора чертомлыцкой вазы, Э. Фаркаш полагает, что подход Е.Е. Кузьминой типичен для работ советских учёных по семантике скифского искусства и потому «заслуживает обсуждения, чтобы дать западным исследователям возможность критически оценить его и решить, насколько он обогащает наше понимание скифского искусства». [7]

Исследования, посвящённые скифской тематике, появляются в зарубежной литературе сравнительно редко. К тому же статья Э. Фаркаш затрагивает действительно актуальную проблему оценки методов толкования памятников скифского искусства. Поэтому представляется, что статья заслуживает анализа и может стать поводом для подробного обсуждения затронутых в ней вопросов.

По мнению Э. Фаркаш, общим для статьи Е.Е. Кузьминой и других работ советских авторов на эти темы [8] является убеждение, что «скифская иконография буквально иллюстрирует индоиранские мифы, эпос, ритуалы и религиозные верования, описанные у Геродота, в Ригведе и в других подобных источниках». [9] Уже само утверждение, что взгляд на скифские древности сквозь «индоиранскую призму» типичен для советской скифологии в целом, является несомненным преувеличением. Но более существенно, что названные Э. Фаркаш работы демонстрируют, по существу, не один, а по меньшей мере два принципиально различных (хотя и не взаимоисключающих) метода толкования.

Один из них основан на сопоставлении памятников скифского искусства с сохранёнными античными источниками данными о скифских мифах и ритуалах. Разумеется, при передаче этих данных инокультурными авторами существует вероятность определённого искажения скифской традиции, что всегда следует иметь в виду при сопоставлении изобразительных и нарративных памятников. Но достаточно высокая в целом степень достоверности античных сведений о самых разных сторонах скифского быта и культуры получила уже столь многочисленные подтверждения, что сопоставление содержащихся в них данных с памятниками скифского

(71/72)

искусства для выяснения их смысла представляется в принципе вполне оправданным. Именно такой метод был применён автором настоящей статьи в упоминаемой Э. Фаркаш работе.

Второй метод состоит в толковании скифских памятников на основе источников, отражающих традиции не самих скифов, а других иранских (или индоиранских) народов. Необходимость использования этого метода объясняется скудостью данных о скифских религиозно-мифологических концепциях, а его правомочность доказывается установленным фактом наличия в мифологии различных индоиранских народов близких (порой идентичных) образов и мотивов, восходящих к эпохе их единства. [10] Именно этот метод лежит, например, в основе попытки Е.Е. Кузьминой объяснить сцены терзания в верхнем регистре чертомлыцкой вазы как воплощение в зооморфных образах характерной для мифологии ираноязычных народов идеи циклической смены противоположных явлений, составляющей основу миропорядка, [11] или трактовки ею же семантики образа крылатого коня на тулове вазы. [12] Тот же, по существу, метод применён В.Д. Блаватским, который видит в конном боге карагодеуашхского ритона «северопонтийское божество, идентичное иранскому Мифре». [13] Однако и в данном случае речь, разумеется, не идёт о «буквальном иллюстрировании» Ригведы, Авесты или других подобных памятников.

В названных Э. Фаркаш статьях, как и в других работах по семантике скифского искусства, применён и третий метод толкования. Он состоит в выделении среди мотивов скифского искусства тех, которые имеют глобальное распространение и единую для всей ойкумены семантику. Речь идёт о «явлении всемирного сходства... форм и категорий мышления, религиозных представлений, обрядовой жизни, языков и фольклора». [14] По словам И.М. Дьяконова, «обнаружить общее в мифах разных первобытных и древних народов сравнительно нетрудно: эта общность объясняется одинаковыми средствами, с которыми разные древние народы подходили к познанию мира, и одинаковостью наиболее важных явлений, требовавших осмысления». [15] Именно опыт обращения к таким «универсалиям» представляет, в частности, попытка Е.Е. Кузьминой трактовать растительный побег с птицами, украшающий корпус чертомлыцкой вазы, как «выполненное в античной манере изображение общечеловеческого сюжета двух птиц у мирового дерева» [16] или предложенное ею объяснение трёхъярусной композиции этой вазы как отражение концепции о трёх сферах мироздания, типичной для индоиранской традиции, [17] но по существу являющейся универсальной мифологической моделью вертикального строения вселенной, отразившейся в так называемой концепции мирового дерева.

Сопоставляя названные методы толкования образов скифского искусства, можно сказать, что в третьем случае оно опирается на всеобщее, т.е. из всей совокупности мотивов вычленяются и объясняются те, которые присущи любому религиозно-мифологическому мировоззрению; во втором случае рассматривается уровень особенного, т.е. черты, характеризующие мифологические концепции некоторых (в данном случае — родственных

(72/73)

индоиранских) народов; первый же метод исходит из единичного, т.е. из специфически скифских черт.

Именно соединение этих методов должно дать наиболее полное объяснение содержания скифского искусства, поскольку скифская мифология, как и любое явление, складывается из сочетания общих, особенных и единичных признаков. Но если правомочность привлечения данных единичного и всеобщего уровня не требует доказательств (первых — в силу именно скифского их происхождения, вторых — по причине их универсального характера), то с данными уровня особенного дело обстоит сложнее. В принципе, наличие в скифской мифологии образов, мотивов, сюжетов, представляющих общеарийское наследие, не вызывает сомнений. Трудность состоит в разграничении особенного и единичного, т.е. в определении того, какие именно особенности мифологии какого-либо иранского (или индоиранского) народа можно предполагать и у других народов этой группы, а какие являются её сугубо индивидуальным (единичным) признаком.

Именно этот пункт в трактовке Е.Е. Кузьминой декора чертомлыцкой вазы в первую очередь оспаривает Э. Фаркаш. Американская исследовательница, в частности, отмечает, что наличия в Ригведе данных о связи конских жертвоприношений с идеей вечности, возрождения и с бессмертием царя ещё недостаточно для предположения о такой же семантике подобных ритуалов у скифов, хотя сам факт принесения коней скифами в жертву на царских похоронах подтверждается как литературными, так и археологическими данными. [18]

Вопрос о границах особенного и единичного в религиозно-мифологических системах различных индоиранских народов в самом деле очень важен для решения проблемы толкования скифского искусства, поскольку касается не только отдельных памятников, но и всей присущей ему системы образов. Так, Е.Е. Кузьмина склонна объяснять его зооморфные мотивы, исходя из того, что «для иранцев характерно представление о многочисленных ипостасях каждого божества... В то же время один и тот же персонаж олицетворял нескольких богов или героев». [19] Тот же тезис (до почти текстуального совпадения) выдвигают А.М. Хазанов и А.И. Шкурко, которые полагают, что, «по-видимому, нечто подобное имело место и у скифов», и, соответственно, склонны трактовать семантику скифского звериного стиля. [20] Но если для мифологии Авесты (в данном случае точнее говорить о мифологии Яштов) это утверждение справедливо, то распространение его на «скифов и других индоиранцев» (пользуясь словами Е.Е. Кузьминой) требует в каждом конкретном случае отдельного обоснования. Для скифской мифологии, во всяком случае, эта черта прямо не документируется: никаких свидетельств о зооморфных воплощениях скифских богов источники не содержат. [21] Факт генетической близости скифов и носителей авестийской традиции, без сомнения важный для толкования скифского искусства, сам по себе говорит лишь о возможности того, что названная особенность была общей для их мифологий, но не предполагает непременно такой общности.

(73/74)

В свете сказанного осторожность Э. Фаркаш в этом вопросе представляется оправданной. Парадокс, однако, состоит в том, что, высказав подобные сомнения в адрес использованного Е.Е. Кузьминой метода интерпретации чертомлыцкой вазы, Э. Фаркаш сама в дальнейшем идёт по сходному пути, поскольку также ищет объяснение семантики декора вазы (как и пекторали из Толстой Могилы) в религиозно-мифологических концепциях других народов. Но если Е.Е. Кузьмина ограничивается кругом индоиранских традиций, общий генезис которых со скифской доказан, [22] то обращение Э. Фаркаш к мифологии сибирских народов даёт возможность лишь для сопоставлений типологического характера. Причины такого выбора Э. Фаркаш не объясняет, как, впрочем, нигде не упоминает и о том, что обращение Е.Е. Кузьминой к индоиранским данным не произвольно, а опирается на тезис о генетическом единстве скифов с другими арийскими народами. Лишь из контекста допустимо предположить, что эти сибирские народы она считает родственными скифам: в конце статьи Э. Фаркаш говорит об отличии скифских традиций от сибирских как о следствии длительного обитания скифов в припонтийских степях, вдали от родины. [23] Таким образом, критикуя Е.Е. Кузьмину за недостаточную обоснованность её гипотез, Э. Фаркаш в собственных построениях применяет, по сути, тот же метод, но при этом отказывается именно от того, что в толковании Е.Е. Кузьминой лучше всего обосновано исторически.

Мы приходим к выводу, что наиболее эффективной является интерпретация памятников скифского искусства на основе совместного использования данных как общего и единичного, так и особенного уровней, причём обоснованность привлечения последних определяется в каждом конкретном случае особо. Естественно, чем сложнее интерпретируемый памятник по структуре, чем большее число мотивов на нем представлено, тем менее вероятно, что интерпретация, учитывающая всю их совокупность и характер связей между ними, является произвольной. По этой причине в корне неверным представляется утверждение Э. Фаркаш, что именно полнота предложенного Е.Е. Кузьминой толкования декора чертомлыцкой вазы свидетельствует против его вероятности. [24]

Каковы при такой интерпретации будут правила сопоставления изобразительных памятников со словесной традицией? Прежде всего подчеркнём, что на первой стадии наиболее оправданными кажутся поиски значения не зооморфных (столь характерных для скифского искусства), а антропоморфных мотивов, поскольку первые, будучи знаками-символами, характеризуются конвенциональным отношением между означаемым и означающим и допускают возможность широкого диапазона значений, что затрудняет поиски оптимального их объяснения. [25] Антропоморфные же образы скифского искусства суть иконические знаки, изображения мифологических персонажей, что облегчает выяснение их значения. Естественно, что эта процедура облегчается в том случае, если мы располагаем изображениями групп взаимодействующих персонажей, т. е. воплощениями определённых сюжетов. Выяснение содержания таких компози-

(74/75)

ций позволило бы на следующем этапе ставить вопрос о семантике зооморфных композиций, объединённых с сюжетными антропоморфными сценами в рамках единого текста.

Однако, приступая к интерпретации сюжетных композиций скифского искусства, мы должны учитывать определённые закономерности сопоставления словесного повествования и изображения, без чего вряд ли можно получить позитивные результаты. Проиллюстрируем сказанное примером. Несколько лет назад автор данной статьи предложил толкование сцен, украшающих известный сосуд из кургана Куль-оба, как иллюстраций к мифу о происхождении скифов и скифских царей. Миф повествует об испытании, предложенном первочеловеком Таргитаем-Гераклом трём его сыновьям, о неудаче, постигшей двух старших, и о триумфе младшего брата. Испытание состояло в необходимости натянуть тугой отцовский лук. Согласно предложенному объяснению, на сосуде изображено, в частности, как братья-неудачники залечивают полученные в ходе испытания травмы. [26] Эта интерпретация была недавно оспорена проф. Ж. Дюмезилем, который полагает, что при таком толковании «три из четырёх сцен изображают то, чего нет в рассказе». [27] Это возражение заставляет нас сделать ряд замечаний методического характера.

Прежде всего точнее, видимо, говорить об отсутствии описания этих эпизодов не в рассказе вообще, а в изложении скифского мифа Геродотом (IV, 8-10). Известно, что миф как порождение устной традиции реализуется в многочисленных повествовательных вариантах, расхождения между которыми в пределах стабильной семантики могут быть весьма значительными. Полное совпадение версий мифа, зафиксированных письменными источниками, с его изобразительными воплощениями не встречается даже в такой богатой письменными памятниками культуре, как древнегреческая. [28] Почему мастер кульобской вазы должен был ориентироваться именно на текст Геродота, а не, к примеру, на устный рассказ заказчика?

Но главное опровержение возражения Ж. Дюмезиля и вместе с тем непременное методическое условие сопоставления изображения с повествованием состоит не в ссылках на многообразие версий мифа, а в необходимости учёта видовой специфики словесного повествовательного искусства, с одной стороны, и изобразительного — с другой. [29] Если даже мастер кульобской вазы точно следовал за изложением мифа Геродотом, то возникает вопрос, как должен был бы художник решить задачу воплощения в зримых образах следующей фразы рассказа: «Двое из сыновей.., оказались неспособными исполнить предложенный подвиг» (Герод., IV, 10)? Естественно, он должен был изобразить эту неудачу, конкретизируя её в соответствии со своим знанием реалий, характерных для быта героев мифа или (что то же самое) народа — его носителя. Изображение любого эпизода всегда в известном отношении богаче (подробнее в деталях) рассказа об этом эпизоде, так как по необходимости характеризуется актуализацией тех его аспектов, которые для повествователя безразличны.

(75/76)

По замечанию Э. Гомбриха, художник не в состоянии изобразить, что произошло, не изображая в то же время, как произошло, т.е. не включая в произведение непреднамеренной информации. [30] Поэтому, перефразируя Г.Э. Лессинга, который писал: «К чему навязывать поэту те средства, пользоваться которыми художника заставляет необходимость) (курсив наш. — Д.Р.)», [31] можно спросить: зачем во имя «близости к оригиналу» отказывать художнику в праве на эти средства?

Только учитывая эти моменты, можно рассчитывать на успех при толковании сюжетных композиций на скифских памятниках, которое, как сказано, представляется первой непременной стадией интерпретации всего скифского искусства. Однако, при всей важности пути «от сюжета», он не исчерпывает методов, применяемых при этой интерпретации, во-первых, потому, что набор сюжетов, составлявших некогда арсенал скифской мифологии, дошёл до нас в предельно неполном виде и не все события, представленные в изображениях, могут быть «опознаны» на основе сопоставления с письменными данными, и, во-вторых, потому, что большинство антропоморфных изображений в Скифии не передаёт сюжета, а представляет одиночные персонажи. Привлечение всех иных иконографических особенностей, имеющих диагностический характер: специфических черт внешности и одеяния героев, присущих им атрибутов и т.п., — также необходимо, но, поскольку и этот путь сводится к сопоставлению со скудными письменными сведениями, сфера его применения также весьма ограниченна. Поэтому охарактеризованные методы интерпретации памятников скифского искусства неизбежно должны сочетаться с иными, основанными на присущем мифологическому мышлению представлении об изоморфизме различных аспектов мироздания. Это представление проявляется в том, что в самых различных сферах «воспроизводятся те же символы и структурные конфигурации» [32] и в культуре разных народов «достаточно эксплицитно соотнесены страны света, боги и животные, времена года, стихии, органы тела, цвета, иногда геометрические формы, некоторые географические сферы, социальные ранги, специальные атрибуты... Поэтому близкие представления могут быть переданы в коде „географическом”, „календарном”, „зоологическом”, „цветовом”, „анатомическом” и т.д.». [33] Отмеченная закономерность открывает определённые возможности в толковании семантики скифского искусства, так как позволяет соотносить информацию, переданную различными кодами. Например, присущее любой мифологии представление о гетерогенности пространства, о том, что различные его зоны обладают разными качественными и функциональными характеристиками, позволяет учитывать «пространственный», или, по терминологии М.М. Бахтина, [34] «топографический», код в ходе толкования той или иной композиции, так как взаимное расположение различных входящих в её состав мотивов оказывается связанным с их значением.

Естественно, что наиболее убедительное толкование памятников скифского искусства возникает, так сказать, в точке пересечения всех отмеченных методов, когда полученные выводы взаимно корректируются и уточняются. Поскольку в центре внимания и Э. Фаркаш, и Е.Е. Кузьминой находится семантика декора чертомлыцкой вазы, обратимся и мы

(76/77)

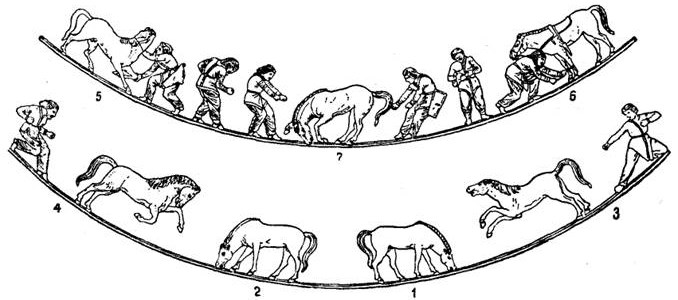

Рис. 1. Сюжетный фриз чертомлыцкой вазы.

к этому памятнику, чтобы попытаться применить на практике перечисленные способы толкования скифского искусства, тем более что он отвечает всем сформулированным выше требованиям: мы видим здесь сложную по структуре, многофигурную композицию, включающую как антропоморфное сюжетное изображение, так и иные способы передачи мифологической информации — зооморфные сцены терзания, растительный побег, строгое размещение изображений по ярусам-регистрам и т.д. [35] (рис. 2). В соответствии с изложенными принципами начнём с сюжетной композиции среднего регистра вазы. Вопрос о её содержании до сих пор спорен. Д.А. Мачинский [36] и Е.Е. Кузьмина [37] видят здесь сцену жертвоприношения. Действительно, содержание центральной группы, размещенной над сливом в виде конской головы (её главенство в композиции фриза признаёт и Э. Фаркаш), очень близко к описанному Геродотом (IV, 60) скифскому ритуалу принесения коней в жертву, когда человек, стоящий позади животного, тянет за верёвку и повергает его на землю, а затем, набросив ему на шею петлю, душит жертву поворотом палки. В изображении эти последовательные действия совмещены. Э. Фаркаш, однако, оспаривает такую трактовку, склоняясь к традиционному объяснению сцен фриза как изображения отлова и укрощения коней. [38] Спорящие стороны сосредоточивают всё внимание на центральной группе, недоста-

(77/78)

Рис. 2. Ваза из кургана Чертомлык.

точно учитывая структуру и содержание всего фриза. Между тем они не только существенны для предпочтения одной из двух версий, но и заставляют считать обе версии слишком суммарными. Отмеченная ещё Б.Н. Граковым сугубая конкретность этого содержания позволяет предполагать воплощение здесь какого-то определённого сюжета [39] или (добавим от себя) строго регламентированного по составу и последовательности операций сложного ритуального действа.

Попытаемся определить порядок «чтения» сцен фриза. Значительная близость содержания (местами — полная идентичность) левой и правой его половин свидетельствует о том, что здесь имеет место не тот наиболее обычный случай последовательного размещения сцен по периметру сосуда, который предполагает постепенное обращение его вокруг оси и соседство (иногда и совмещение) начальной и заключительной сцен и который мы предполагаем для кульобского сосуда. Наиболее логичным в данном случае оказывается двукратное следование от задней части вазы, где две развёрнутые в противоположные стороны фигуры пасущихся коней как бы указывают направление «чтения», к центральной кульминационной сцене, являющейся заключительной. При этом читаться, видимо, должны не сначала одна, а затем другая половина фриза, а поочередно сцены из обеих частей. Тогда сюжет развёртывается так: пасущиеся кони (сцены 1 и 2), их отлов (3-4), проверка статей пойманного животного (5), [40] стреноживание осёдланного коня (6) и завершающая кульминационная сцена (7) (рис. 1).

Восстановленная последовательность сцен плохо согласуется с трактовкой центральной группы как связанной с отловом и дрессировкой, так как она отделена от других сцен того же содержания изображением осёдланного коня, что нарушает последовательность повествования. Версия Э. Фаркаш, [41] что сцены фриза передают миф о приручении лошадей (источника кумыса, для которого предназначена сама ваза), также не опирается на содержание изображения. Зато версия сторонников жертвоприношения, на наш взгляд, хорошо согласуется с содержанием изображения и позволяет дать его полную интерпретацию, но требует нескольких дополнительных уточнений.

(78/79)

Неоднократно высказывалось мнение, что в различных сценах фриза представлены лошади разных пород. [42] Насколько, однако, это мнение убедительно? Прежде всего внешнее различие изображённых на вазе животных не столь велико, как принято считать. Если разница между обликом лошадей сцены 6 и сцен 3 и 4 действительно заметна, то лошади сцен 2 и 7 одинаково похожи и на ту, и на других. Можно предположить, что на облик животных больше влияет их поза, чем желание мастера подчеркнуть разницу пород. К тому же стремление противопоставить животных друг другу посредством воплощения малозаметных различий в таких статях, как рост или длина шеи, а не более условных, «знаковых» и потому более наглядных элементов, мало соответствует природе древнего искусства, даже столь реалистического, как греческое. На чертомлыцком фризе примером такого «знакового» противопоставления является изображение как длинногривых, так и стриженых особей. Но отражает ли это противопоставление разницу пород? Анализ других скифских памятников показывает, что верховые животные всегда изображены с подстриженной гривой (бляхи и гривна из Куль-обы, сосуд и гребень из кургана Солоха), а жерёбые кобылы и терзаемые грифонами кони на пекторали из Толстой Могилы — длинногривые. Известно, что стриженая грива в древности была признаком верховой лошади, так как такая грива не мешает стрельбе из лука. [43] Поэтому кажется наиболее вероятным, что мастер чертомлыцкой вазы с помощью этой детали противопоставил объезженных верховых коней не знавшему узды молодняку.

Это объяснение позволяет трактовать чертомлыцкий фриз как историю одного коня, воплощённую в ряде последовательных эпизодов. Конь пасётся в табуне, его ловят и проверяют годность для определённых целей, он объезжен и осёдлан и, наконец, принесение его в жертву. [44] Такая интерпретация, основанная исключительно на анализе структуры изображения, обнаруживает значительное совпадение с ритуалом, игравшим важную роль в культовой и политической жизни скифов. Речь идёт о так называемом весеннем празднике, реконструкция содержания и значения которого по данным Геродота (IV, 7) была предложена М.И. Артамоновым [45] и затем несколько дополнена автором настоящей статьи. [46] Согласно этой реконструкции, ежегодно некое лицо, выступающее в качестве временного заместителя царя, верхом на коне объезжало определённую территорию, имитировавшую само скифское царство. По прошествии определённого срока этого человека убивали, что осмыслялось как ежегодная смерть имеющего солярную природу скифского царя, влекущая

(79/80)

за собой новое возрождение природы. Обратим внимание на то, что объезд территории «царства» совершался верхом. Геродот, коснувшись только главных событий, связанных с праздником, говорит лишь о непременной смерти (по реконструкции — принесении в жертву) временного «царя». Но учитывая, что ряд данных указывает на тесную связь между осмысляемым в категориях солярного культа скифским царём и его конём, также имеющим солярную природу, [47] и что косвенные данные свидетельствуют о связи в скифском мифе смерти первого царя Колаксая и смерти его коня, [48] можно предположить, что ритуал включал и жертвоприношение коня, на котором «царь» совершал путешествие, определявшее границу его владений. Здесь уместно вспомнить древнеиндийскую ашвамедху, где в жертву приносили коня, предварительное путешествие которого также определяло границу царства, — пример, когда тщательный анализ собственно скифских данных доказывает правомочность привлечения индоиранской аналогии.

Именно с ритуалами скифского праздника и следующих за ним обрядов связано, как представляется, содержание чертомлыцкого фриза. Мы видим здесь отлов коней с целью выбора претендента на участие в главном обряде годового цикла; затем совершивший путешествие конь стреноживается и выпускается на пастбище в ожидании дня жертвоприношения, который отделён от времени объезда несколькими месяцами; [49] наконец, в завершающей сцене есть все основания видеть момент принесения этого коня в жертву.

В свете такой интерпретации особый интерес представляет фигура стоящего анфас мужчины. В нем обычно видят скифа, пьющего из меха, [50] или конюха, собирающегося объезжать дикого коня. [51] Но при этом неясно, почему он единственный из всех изображён босым и со спущенным с плеча кафтаном. Зато эти моменты прямо перекликаются с описанием Геродотом (IV, 71) поведения скифов на царских похоронах: те, к кому приезжает траурный поезд, «отрезают себе часть уха, обстригают кругом волосы, надрезывают руки, расцарапывают лоб и нос и протыкают стрелы сквозь левую руку». Плохая сохранность рассматриваемой фигуры не позволяет определить характер совершаемого этим персонажем действия. Но весь его облик и соседство с финальной сценой допускают сопоставление с приведённым пассажем. Ведь похороны временного царя по составу действий, несомненно, воспроизводили настоящие царские похороны. Ещё известный американский исследователь древности Г. Фрэнкфорт отмечал, что замещение царя в ритуале, чтобы быть эффективным в плане магическом, должно было быть полным. [52] Кроме того, можно полагать, что комплекс действий, связанных с временным царём, воспроизводил акты (за исключением убийства), совершаемые и подлинным скифским царём. Поэтому нет оснований связывать содержание чертомлыцкого фриза именно с временным царём. Точнее говорить просто о царском ритуале и рассматривать предложенную интерпретацию как прямое подтверждение гипотезы Е.Е. Кузьминой о связи вазы с ритуалом царских похорон. [53]

(80/81)

Предложенная интерпретация содержания антропоморфного фриза чертомлыцкой вазы определяет направление толкования иных элементов её декора, прежде всего сцен терзания верхнего регистра. По мнению Е.Е. Кузьминой, они воплощают «циклическую смену явлений природы, космогонический акт творения и возрождения через уничтожение». [54] Э. Фаркаш, возражая против такого толкования, полагает, что эти сцены являются своего рода метафорой стихии смерти, «обозначают смерть в терминах, близких степным номадам». [55] Такое мнение представляется весьма вероятным, [56] но при этом ни в малейшей степени не альтернативным трактовке Е.Е. Кузьминой, особенно применительно к системе образов чертомлыцкой вазы. Если в среднем регистре изображено жертвоприношение, связанное с ежегодным убиением временного царя, то речь идёт именно о смерти во имя возрождения. Символические образы верхнего регистра как бы объясняют значение того события, которое изображено в среднем ярусе.

Нам осталось рассмотреть общие принципы размещения изображений на тулове вазы и значение образов нижнего регистра. По мнению Е.Е. Кузьминой, как мы уже отмечали, трёхъярусное построение декора связано с космологической концепцией трёх зон мироздания. Соотнесение верхнего регистра с космической символикой, а среднего — с «миром» людей принимает и Э. Фаркаш. Предложенное Е.Е. Кузьминой объяснение в целом можно считать удачным (это случай применения упомянутого выше топографического кода), и, в частности, оно хорошо согласуется с трактовкой среднего регистра как изображения жертвоприношения, которое, по существу, является актом установления связи между различными «мирами», «вертикальной коммуникации». Уточнения, как кажется, требует конкретная атрибуция нижнего яруса. Если согласиться с выдвинутой Е.Е. Кузьминой (весьма убедительной) трактовкой этого яруса как символического обозначения мирового дерева, то придется отказаться от толкования его как связанного специально с нижним «миром». Мировое дерево есть образ всего мироздания, символ космического порядка в целом. Поэтому, скорее всего, интерпретируя структуру декора чертомлыцкой вазы, можно повторить то, что в другом месте было сказано о пекторали из Толстой Могилы: [57] общая трёхчленность её связана, видимо, с представлением о тернарной структуре космоса и, в частности, должна была осознаваться при первом взгляде на сосуд; но конкретно сопоставлялись (и противопоставлялись) лишь два регистра и два «мира». Нижний же ярус декора вазы не соотносился, вероятно, с конкретной зоной мироздания, а был призван показать, что вся ваза мыслится как эквивалент мирового дерева, [58] выражает идею космического порядка. Что касается конской головы в лучистом ореоле, то, принимая в целом сказанное о ней Е.Е. Кузьминой, [59] добавим, что включение ее в систему декора

(81/82)

вазы согласуется с предложенным здесь его толкованием в свете тезиса о солярной природе скифского царя и его коня. [60]

Следует особо остановиться на том, почему на пекторали сцены терзания размещены под регистром, символизирующим «мир» людей, а на вазе они находятся выше его. Вероятно, в первую очередь играют роль смысловые и ритуальные акценты. Пафос композиции пекторали направлен на утверждение идеи смерти во имя возрождения. Выдвинутая здесь на первый план идея плодородия ориентирует всю систему образов на порождающий хтонический мир и именно с ним соотносит метафорическое обозначение смерти. [61] В чертомлыцкой вазе главным является смерть жертвенного животного, т.е. идея жертвы, направляемой в высший «мир» богов. Эти семантические нюансы определяют, на наш взгляд, различие композиции обоих памятников. [62]

Мы рассмотрели всю систему образов, украшающих чертомлыцкую вазу, в соответствии с принципами, обоснованными в первой части работы, и попытались найти единое для них толкование. В значительной степени такая трактовка подтверждает и дополняет интерпретацию памятника, предложенную Е.Е. Кузьминой. В ряде моментов она согласуется и с гипотезами Э. Фаркаш, не являющимися, по существу, альтернативными трактовке советской исследовательницы. Представляется, что подход, учитывающий как общие закономерности мифологического мышления, так и специфику скифской мифологии, позволяет глубже проникать в мир скифского искусства и отражённых в нем представлений. [63]

[4] См., например: И.В. Яценко. Искусство эпохи раннего железа. — Произведения искусства в новых находках советских археологов. М., 1977, с. 96.

[6] A. Farkas. Op.cit.

[7] Ibid., p. 124.

[9] A. Farkas. Op.cit., p. 124.

[12] Там же, с. 71-72.

[18] A. Farkas. Op.cit., p. 124.

[22] Литература об ираноязычии скифов, как известно, весьма обширна. Достаточно сослаться на работу В.И. Абаева «Скифский язык». — В кн.: В.И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. Т. I. M.-Л., 1949.

[23] A. Farkas. Op.cit., p. 137. Можно только догадываться, что это допущение покоится на данных Геродота о приходе скифов с востока.

[24] A. Farkas. Op.cit., p. 125.

[25] Разумеется, сказанное не относится к тем мифологиям, где сами персонажи мыслятся имеющими звериный облик и где зооморфные сцены передают определённый сюжет. Но ни наши сведения о скифских мифах, ни содержание зооморфных композиций скифского искусства не дают оснований относить скифскую мифологию и их числу.

[26] Д.С. Раевский. Скифский мифологический сюжет.., с. 95 и сл.; См. также: Он же. Очерки идеологии.., с. 34-36.

[27] G. Dumézil. Romans de Scythie et d’alentour. P., 1978, p. 198-199, n. 2.

[29] Ещё Г.Э. Лессинг отмечал, что художник, использующий творение поэта как образец, должен «перенести этот образец из сферы одного искусства в другое», причём его размышления о путях этого переноса и степень его таланта проявляются в «отступлении от принятого образца» (Г.Э. Лессинг. Лаокоон или о границах живописи в поэзии. М., 1957, С. 126-127).

[30] Е.Н. Gombrich. Art and Illusion. A Study in the Psychology of the Pictorial Representation. N. Y., 1961, p. 129.

[34] М. Вахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 26.

[35] Мы не касаемся того, насколько достоверно греческий мастер, изготовивший вазу, воплотил в зримых образах мифологические концепции скифов. Многочисленные примеры всё более убеждают, что эллинские мастера в целях удовлетворения спроса заказчика стремились максимально глубоко постичь и выразить его мировоззрение. Э. Фаркаш, отметив вначале, что чертомлыцкая ваза, будучи продуктом греческой фантазии и греческого ремесла, не может рассматриваться как памятник собственно скифской иконографии (Op.cit., p. 125), также в конце концов приходит к выводу, что как сцены терзания, так и антропоморфные композиции выполнены непосредственно по указанию, а последние даже в соответствии с описанием скифского заказчика (Ibid., р. 127, 137). Нельзя, однако, не отметить наивности обоснований скифского происхождения мотива терзания ссылками на близость их к хорошо знакомой обитателям степи реальности и к рисункам английских путешественников XVIII в. В сценах терзания на вазе действуют грифоны — фантастическое порождение мифологического сознания. Живая реальность претерпела здесь столь многоступенчатую трансформацию, что вряд ли можно говорить о прямом влиянии живой натуры на популярность этого мотива.

[38] A. Farkas. Op.cit., p. 124, 137.

[39] Б.Н. Граков. Скифский Геракл. — «Краткие сообщения Института истории материальной культуры». Вып. XXXIV. М., 1950, с. 8; он же. Скифы. М., 1971, с. 81.

[40] Такая трактовка этой сцены кажется более отвечающей её содержанию, чем мнение И. Толстого и Н. Кондакова (указ.соч., с. 137-139), принятое А.М. Хазановым (указ.соч., с. 116), что здесь представлена попытка повалить пойманную лошадь на землю.

[41] A. Farkas. Op.cit., p. 137.

[43] В.В. Ковалевская. Конь и всадник. М., 1977, С. 64.

[44] Подобное толкование встречает, однако, одну трудность: в начальных сценах конь изображён с подстриженной гривой, т.е. в том облике, какой он должен приобрести лишь после поимки. С точки зрения современного повествовательного искусства это анахронизм. Но если в качестве аналогии привлечь мифо-эпическое повествование, то противоречие не будет казаться столь очевидным. Сцены 1 и 2 — своего рода зачин, «заголовок» повествования. Они как бы извещают зрителя о герое (в данном случае — о коне), история которого будет затем развёрнута. Поэтому здесь заранее манифестируется то состояние и облик героя, которые он будет иметь в дальнейшем, в момент кульминации. Сравним хотя бы с тем, как в античной традиции излагалась биография Геракла: с самого начала герой выступает под этим именем, хотя известно, что на первых порах он именовался Алкидом. Но об этом «вспоминают» лишь тогда, когда он это имя теряет, чтобы подчеркнуть его переход в новое качество (см., например: Apollod., II, 4, 12).

[51] М.И. Артамонов. Сокровища скифских курганов. Ленинград — Прага, 1966, С. 48.

[52] H. Frankfort. Kingship and the Gods. Chicago, 1958, p. 263.

[53] Э. Фаркаш подчёркивает, что ее трактовка вазы на основе «мифа о кумысе» предполагает «демократический характер» скифского искусства, тогда как толкование

(80/81)

Е.Е. Кузьминой, исходящее из связи вазы с царскими обрядами, воплощает своего рода «скифский культ личности» (A. Farkas. Op.cit., p. 137). При всей наивности этого тезиса он отражает довольно распространённую тенденцию модернизирующего подхода к древнему искусству. Как можно говорить о демократизме искусства, представленного чрезвычайно дорогими памятниками, найденными в богатейших погребениях? Но это и не проявление «антидемократизма», так как древние, в соответствии с законами архаического религиозного мышления, не только не противопоставляли благополучие царя и коллектива, но считали их взаимообусловленными.

[55] A. Farkas. Op.cit., p. 127.

[57] Там же, с. 124, примеч. 33.

[58] С этим связано, видимо, и назначение самой вазы: возлияние как вариант жертвоприношения также есть акт «вертикальной коммуникации».

[60] Это толкование, в принципе, не противоречит предложенному нами ранее (Д.С. Раевский. Скифо-авестийские мифологические параллели.., с. 275) и обоснованному также Д.А. Мачинским тезису о связи вазы с культом скифского бога Тагимасада (указ.соч.). Но данный вопрос требует специального освещения.

[62] Не исключено, что это различие отражает и присущее многим, в том числе индоевропейским, народам представление о двух «мирах» мёртвых — верхнем и нижнем. Однако достаточных оснований для утверждения наличия этого представления у скифов мы пока не имеем.

[63] При работе над статьёй автор судил о толковании чертомлыцкой вазы Д.А. Мачинским по опубликованным тезисам его работы (указ.соч.) и по его выступлению на обсуждении доклада автора о пекторали в декабре 1976 г. Сейчас работа Д.А. Мачинского опубликована полностью (О смысле изображений на чертомлыцкой амфоре. — Проблемы археологии. Вып. II. Л., 1978). Во многом наши трактовки оказываются близкими. Так, идентичны аргументы о порядке «чтения» сцен фриза. В двух пунктах, однако, наши мнения существенно расходятся. Д.А. Мачинский полагает, что во всех сценах фриза представлены жеребцы, а в финальной — кобыла. Это исключило бы трактовку фриза как воплощения истории одного коня. Но в равной мере это противоречит и идее, выдвинутой самим Д.А. Мачинским, утверждающим, что мы имеем здесь ряд последовательных эпизодов, воплощающих тему «жизнь и назначение лошади» (с. 236). Отсутствие изображения гениталий у животного последней сцены вызвано, скорее, не противопоставлением его остальным по полу, а его позой: только в этом случае задние ноги лошади образуют с туловищем острый угол, скрывая половые признаки. Второе расхождение касается толкования стоящей анфас мужской фигуры. С точка зрения Д.А. Мачинского, он бос и обнажил плечо, так как «приготовился к некоему энергичному действию правой рукой, при котором ему придется упираться ногами», а именно к сниманию шкуры с жертвенного животного. Но разве ловля арканом необъезженного коня требует меньших усилий рук и ног?! Что касается предложенных Д.А. Мачинским выводов о связи вазы с культом Тагимасада и сущности этого божества, то они фактически идентичны ряду положений, выдвинутых в нашем докладе в 1969 г., опубликованном первоначально в виде тезисов, а в 1971 г. — полностью (Д.С. Раевский. Скифо-авестийские мифологические параллели.., с. 271-275).

наверх

|