Д.Г. СавиновДревнетюркские племена в зеркале археологии// Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. 2005 : Степные империи древней Евразии. СПб: 2005. 346 с.

V. Культура племён кимако-кыпчакского объединения.

[ Введение. ] ^

Самым поздним государственным образованием на севере Центральной Азии в древнетюркскую эпоху было объединение (или конфедерация) кимако-кыпчаков с центром на Иртыше. Появление его во многом связано с гибелью Уйгурского каганата, а время существования в основном совпадает с периодом господства енисейских кыргызов в Центральной Азии.

Кимаки — один из наиболее загадочных народов Центральной и Средней Азии. Имя этого народа легло в основу названия государства, хорошо известного мусульманским авторам(государство кимаков, страна кимаков, города кимаков и т.д.); между тем, этнического подразделения с таким названием в составе кимако-кыпчакской конфедерации нет. Существует предположение, что в основе объединения находилось тюркоязычное племя яньмо, одно из крупных телеских племён, ранее входившее в состав Западного Тюркского каганата (Кумеков, 1972, с. 46), которое отождествляется с одним из племён кимакской конфедерации — йемеками (Зуев, 1962, с. 117-122), давшими название всему объединению — кимак (Кумеков, 1972, с. 39-41). В соответствии с этой реконструкцией кимаки — тюркоязычный народ. Другие исследователи сближают имя кимаков с племенем кумоси (или кумохи) китайских источников (Ахинжанов, 1989, с. 109-114), пришедшими с востока и адаптировавшимися в местной телеской сре- де. В таком случае сами кимаки должны были быть монголоязычными, что, учитывая общую этнолингвистическую ситуацию в западных районах Центральной Азии, маловероятно. Сведения о кимаках, содержащиеся в письменных источниках (о характере расселения, хозяйстве, культуре, торговле и т.д.) многочисленны, весьма разнообразны и подробно рассмотрены в работе Б.Е. Кумекова (Кумеков, 1972). Однако остаётся неясным, какую роль они сыграли в последующих процессах культурогенеза, что позволило в своё время В.В. Бартольду даже заявить, что «историческое значение кимаков состоит в том, что из их среды вышел многочисленный впоследствии народ кыпчаков (называемых в Европе команами, а у русских половцами), который первоначально был лишь одним из племён кимаков» (Бартольд, 1968, с. 549). Историческое значение собственно кимаков до начала 70-х гг. XX в. (выход в свет обобщающей работы Б.Е. Кумекова и начало накопления соответствующего археологического материала), таким образом, долгое время оставалось за пределами компетенции исследователей.

Сведения о кыпчаках в письменных источниках до распадения кимако-кыпчакской конфедерации, наоборот, крайне немногочисленны, а последующее их значение в этногенезе — огромно. «Кыпчаки участвовали в формировании многих других тюркоязычных народов — казахов, киргизов, каракалпаков, туркмен, татар, башкир, алтайцев и некоторых народностей Северного Кавказа (ногайцев, кумыков, карачаевцев и др.). Кыпчакские этнические элементы вошли в состав османских турков, венгров и других народов» (Шаниязов, 1974, с. 11). В предшествующее время история кыпчаков, как этнической общности, и ранние этапы становления их культуры связаны с северными районами Центральной Азии и Южной Сибири, где письменные источники фиксируют их в составе кимако-кыпчакского объединения. Этапы сложения кимако-кыпчакского объединения. ^

Генеалогическая легенда, в которой отражена последовательность сложения кимако-кыпчакского объединения, записана Гардизи. В ней говорится, что основоположником его был Шад, младший сын «начальника татар», который после неудачного покушения на старшего брата, наследовавшего отцу, бежал с рабыней «в такое место, где была большая река (Иртыш. — Д.С.), много деревьев и обилие дичи». Позже к ним пришли семь родственников (предков-эпонимов) кимакских племён — ими (эймюр), имек (йемек), татар, баяндер (байандур), кипчак, ланиказ и аджлад; провели здесь зиму, а затем «послали одного человека в татарский лагерь, чтобы он принёс известие о том племени. Тот, пришедши туда, увидел, что вся местность опустошена и лишена населения: пришёл враг, ограбил и перебил весь народ». Остатки этого народа постепенно стали приходить к Шаду; «потом, когда они размножились, они рассеялись по горам и образовали семь племён, по имени названных семи человек» (Бартольд, 1978, с. 43-44). В указанной легенде, как и во всякой другой, вымысел переплетается с действительностью, а за легендарными предками-эпонимами стоят реально существовавшие этнические общности. Пользуясь материалами легенды, можно, вслед за Б.Е. Кумековым (Кумеков, 1972, с. 46), выделить три этапа формирования кимако-кыпчакского объединения: 1) появление на Иртыше в результате междоусобиц одного из членов династии «татар»; 2) приход предков-эпонимов (или семи племён), связанный с уничтожением «народа», то есть этносоциального объединения, в которое они раньше входили; 3) расселение кимакских племён «по горам», означавшее завершение формирования кимако-кыпчакского объединения.

Первый этап связан с формированием основ кимако-кыпчакского объединения, происходившим в среде западных телеских племён. Ситуация, вызвавшая появление легендарного Шада на Иртыше, близко напоминает события, связанные с распадом одного из наиболее крупных объединений телеских племён середины VII в. — каганата Сеяньто. После смерти последнего хана Сеяньто Инаня (Йенчу), власть вначале наследовал его побочный сын Иман, а младший сын Бачжо получил право на владение Западным краем. «Когда собрались на похороны, то Бачжо тотчас возвратился в поколение. Он разделил войско, и, нечаянно напав на Имана, убил его; после чего он сам вступил на престол под наименованием Гюйли Шийе Шадони хана» (Бичурин, 1950, с. 342). В приведённом отрывке интересно не только сюжетное совпадение с генеалогической легендой кимаков, но и указание на определённый промежуток времени между смертью и похоронами Имана, а также имя главного действующего лица Шадони хана, возможно, получившее в тюркоязычной среде новую огласовку — Шад.

Второй этап связан с падением Уйгурского каганата, которое, как уже говорилось, не было следствием только единовременного нашествия енисейских кыргызов, а явилось результатом целого ряда причин, как внутренних, так и внешних. К внутренним причинам могут быть отнесены разложение элиты уйгурского общества; стихийные бедствия 839 г., когда «был голод, а вслед за ним открылась моровая язва, от чего много пало овец и лошадей» (Бичурин, 1950, с. 334); подчинение тувинских племён (чиков), которое привело к непосредственному соприкосновению с енисейскими кыргызами и открыло широкие возможности не для эпизодических походов, но и планомерных военных действий. Внешние причины заключались в политике Танского правительства, воспользовавшегося силами уйгуров для подавления восстания Ань-Лушаня (Малявкин, 1974; 1983, с. 19-28), и заинтересованной политике Тибета, установившего договорные отношения с енисейскими кыргызами ещё в начале VIII в. Непосредственным поводом для похода 840 г. послужила измена уйгурского военачальника, вызвавшего нашествие кыргызской конницы, что повлекло за собой разрушение г. Орду-Балык и гибель самого Уйгурского государства. Таким образом, уйгурская государственность в Центральной Азии заканчивает своё существование неожиданно, не исчерпав всех своих политических и социальных возможностей. Она оказывается как бы нереализованной до конца и потенциально способствует образованию типологически близких социальных объединений на новых местах проживания уйгуров или входивших в состав Уйгурского каганата племён. Пути расселения уйгуров после гибели Уйгурского каганата рассмотрены в специальной работе А.Г. Малявкина, который выделяет пять основных направлений их движения в середине IX в.: 1) северовосточное — в район Забайкалья к племенам шивэй; 2) восточное — в районы, находившиеся под контролем киданей; 3) южное — к северным границам Китая и в районы, расположенные к западу от Ордоса; 4) юго-западное — в Турфанскую котловину и в район Кучи; 5) западное — в Джунгарию и Семиречье (Малявкин, 1972). Из них наибольшее значение в последующей истории Азии сыграли южное и юго-западное направления миграции уйгуров, в результате которых были созданы Турфанское и Ганьчжоуское княжества. Вместе с тем имеются основания предполагать, что какая-то часть уйгуров (или входивших в состав Уйгурского каганата племен) проникает не только на запад, но и на северо-запад (северо-западное направление), в районы Верхнего Иртыша. Важные сведения об уйгурах на Иртыше приводит Абуль-Гази, автор XVII в.: «Около 3000 лет жили уйгуры в означенной земле (Монголии. — Д.С.), потом они пришли в упадок и рассеялись. Некоторые из них остались на родине, другие пошли на берега Иртыша и распались там на три колена; одно из них, направившись к Биш-Балыку (столице Турфанского княжества. — Д.С.), засеяло там поля и привело страну в цветущее состояние. Другое занялось разведением лошадей и овец и стало кочевать вблизи Биш-Балыка. Третье колено поселилось в лесах на Иртыше, не разводило скот, а занималось рыболовством и охотой на выдр, соболей, куниц и белок, питалось их мясом и одевалось в их шкуры...» (Радлов, 1893, с. 55). Несмотря на поздний характер источника, приведенные в нем факты — изгнание уйгуров из Монголии и освоение ими земледельческих оазисов Восточного Туркестана полностью соответствуют событиям середины IX в. В таком случае, очевидно, в рассказе о том, что «пришёл враг, ограбил и перебил весь народ», записанном Гардизи, следует видеть отражение реальных исторических событий, а именно победу енисейских кыргызов над уйгурами в 840 г.

Среди предков-эпонимов, пришедших на Иртыш после разгрома их основных становищ, названы племена ими (эймюр), байандур и татар (Бартольд, 1973, с. 43). Татары (или во всяком случае часть их) и байандуры (байаты или байырку?) выступали как союзники токуз-огузов (уйгуров) в войне против тюрков-тугю и енисейских кыргызов. Ими (эймюров) Б.Е. Кумеков отождествляет с одним из 12 уйгурских племён (Кумеков, 1972, с. 38). У Ал-Масуди (автора середины X в.) упоминается сложный этноним кимак-югур, в котором, скорее всего, следует видеть собирательное название для групп населения уйгурского происхождения, входивших в состав государства кимаков (Кумеков, 1972, с. 32-39). Таким образом, в середине IX в. какая-то часть уйгуров (или входивших прежде в состав Уйгурского каганата племён) продвинулась на территорию Восточного Казахстана, где они приняли участие в сложении кимако-кыпчакского объединения. Можно предполагать, что именно уйгурам, как и в других местах их расселения, принадлежала в этом процессе организующая роль. Не исключено, что к этому времени относится подчинение кыпчаков кимакам. В сочинении анонимного автора «Худуд ал-Алам» говорится, что кыпчаки «более дикие, чем кимаки. Их царь назначается кимаками» (Кумеков, 1972, с. 43).

Третий этап связан с расселением кимако-кыпчакских племён «по горам», которое должно было привести к ассимиляции местного населения и образованию ряда самостоятельных владений. Так, в «Худуд ал-Алам» говорится о существовании в стране кимаков нескольких областей: Андар аз кыфчак, Йагсун-Йасу, Кыркырхан («Материалы по истории киргизов и Киргизии», 1973, с. 66). Из них Андар аз кыфчак — «область кимаков, где жители напоминают гузов некоторыми своими обычаями», а Кыркырхан — «ещё одна область, принадлежавшая кимакам, и жители её напоминают по своим обычаям хырхызов» («Материалы по истории киргизов и Киргизии», 1973, с. 44). По мнению Б.Е. Кумекова, Кыркырхан — это район, который находился «гораздо ближе к каким-то группам кыргызов, чем к другим тюркским племенам» (Кумеков, 1972, с. 66). К.И. Петров помещает эту область «на границе с владениями енисейских кыргызов», а местное население называет «приобскими» или «периферийными кыргызами» (Петров, 1963, с. 50, 64). О племени кесим в том же источнике говорится, что «это один из хырхызских родов, их речь ближе халусской (карлукской. — Д.С.), а по одежде они напоминают кимаков» («Материалы по истории киргизов и Киргизии», 1973, с. 42). Сообщения о том, что жители кимакской области Кыркырхан по своим обычаям близки к енисейским кыргызам, а подчинённое кыргызам племя кесим по одежде напоминает кимаков, можно рассматривать как свидетельство определённых ассимилятивных процессов, происходивших на широкой территории расселения кимако-кыпчакских племён в конце I тыс. Государство кимаков, как об этом будет сказано ниже, прекратило своё существование в результате «цепной миграции» кочевых племён в 30-х гг. XI в. Поэтому третий этап развития кимако-кыпчакского объединения можно ограничить второй половиной X — началом XI в.

Таким образом, генеалогическая легенда кимаков, по сути дела, представляет собой своеобразную историческую летопись, охватывающую длительное время и связывающую происхождение и развитие государства кимаков с телеуйгурской — кыпчакской средой. Судя по тому, что события третьего этапа, наиболее близкие по времени, только обозначены фактом расселения «по горам», можно предполагать, что вся история, записанная Гардизи, приобрела в начале XI в. уже легендарный характер и, скорее всего, сохранилась как государственная версия происхождения кимаков в среде широко расселившихся племён.

События политической истории кимаков остаются практически неизвестными; однако имеются все основания предполагать весьма активный характер внешней политики Кимакского государства. Так, ал-Идриси отмечает «предприимчивость царя кимаков, воинственного государя, который находится почти всегда в состоянии войны со своими соседями» (Кумеков, 1972, с. 121). Расширение границ и направления экспансии государства кимаков, по данным арабских источников в различные периоды их истории, детально прослежены Б.Е. Кумековым. Используя материалы этого исследования, можно представить их следующим образом. К середине VII в. кимаки занимали районы Верхнего Иртыша и Северного Алтая. Во второй половине VIII — начале IX в. происходит движение кимакских племён в двух направлениях: на северо-запад, к Южному Уралу (кыпчакская ветвь), и на юго-запад, в Северо-Восточное Сс- миречье. При этом, возможно, что «движение основных масс карлуков с территории Западного Алтая и Тарбагатая в Семиречье во второй половине VIII в. было вызвано давлением кимаков с севера» (Кумеков, 1972, с. 113). Продвижение кимаков в Семиречье относится ко времени между 766 и 821 гг., то есть предшествует сложению кимакской конфедерации. Может быть именно поэтому остатки разгромленных в 840 г. уйгуров (или входивших в состав Уйгурского каганата племён) получили возможность занять освободившиеся земли на Иртыше. Во второй половине IX в. союз печенежских племён с центром на Сырдарье потерпел поражение от союза огузов, кимаков и карлуков, что вызвало продвижение этих племён, в том числе и кимаков, далеко на запад, вплоть до Приаральских степей и Каспийского моря. В X в. распространение кимаков шло в основном на юг, в сторону Восточного Туркестана (Кумеков, 1972, с. 54-68). В результате очерчиваются весьма широкие пределы страны кимаков уже на уровне середины IX в. — «приблизительно от юго-восточной части Южного Урала до Приаральских степей на западе, с земель Центрального Казахстана до Северного Прибалхашья, включая часть территории Северо-Восточного Семиречья на юге, от Западного Алтая до Кулундинской степи на востоке и до лесостепной полосы на севере» (Кумеков, 1972, с. 58). Однако совершенно очевидно, что включение многих из этих областей в состав государства кимаков носило эпизодический характер. В начале X в., по мнению Б.Е. Кумекова, рубежи Кимакского государства стабилизировались (огузские ябгу на западе, токуз-огузы и карлуки на юге, енисейские кыргызы на востоке) и «военные набеги, вероятно, все больше сменялись мирным общением» (Кумеков 1972, с. 121-122). Центр кимакского государства традиционно находился на Иртыше, куда вели караванные пути, описанные в арабских и персидских источниках.

Исторические сведения о кыпчаках во второй половине I тыс. н.э. являются не только скудными, но и противоречивыми. Долгое время в литературе существовала версия, предложенная Б. Карлгреном, по которой этноним кыпчак (или кыйчак) идентифицировался с этническим наименованием цюйше (или кюйше) хуннского времени, которой придерживались многие видные исследователи (А.Н. Берштам, Л.П. Потапов, Л.Н. Гумилёв, Б.Е. Кумеков, К.М. Шаниязов и др.); однако сейчас эта версия ставится под сомнение как из-за отдалённости во времени и в пространстве событий хуннской истории (от исторических кыпчаков их отделяют около тысячи лет), так и правомерности сопоставления этнонимов кыпчак и цюйше (кюйше) с лингвистической точки зрения.

Первое по времени упоминание о кыпчаках содержится в известной Селенгинской надписи (середина VIII в.), где (в переводе Г.И. Рамстеда и С.Е. Малова) говорится: «Тюрки-кыпчаки властвовали над нами пятьдесят лет» (Малов, 1959, с. 38). Надпись создана в честь уйгурского кагана Боян-чора, сокрушившего Второй Тюркский каганат, по отношению к которому уйгуры прежде находились в состоянии вассальной зависимости. Так как кыпчаки в Селенгинской надписи (в переводе С.Е. Малова) ассоциируются с древними тюрками, то оказывается, что именно они (кыпчаки) господствовали над уйгурами в первой половине VIII в. Л.Н. Гумилёв объясняет это тем, что кыпчаки, ранее жившие на Алтае, были переселены тюркютами (т.е. тюрками) в Ала- шань и составили своего рода «демографическую основу» будущего Второго Тюркского каганата (Гумилёв, 1967, с. 268). К.Ш. Шаниязов считает, что данный отрывок из надписи Боян-чора «свидетельствует не о происхождении кыпчаков, а скорее всего о принадлежности их к числу древних тюркоязычных племён» и выделяет специально орхонскую группу кыпчаков, игравших, по его мнению, большую роль в политической жизни Второго Тюркского каганата, в непосредственном подчинении у которых находились уйгуры, жившие в Западной Монголии и в Туве (Шаниязов, 1974, с. 33, 43-44). Близкой точки зрения придерживался С.М. Ахинжанов. «Исходя из контекста эпитафии, — писал он, — следует, что кыпчаки, вернее какая-то часть их, добилась главенствующего положения в степях Центральной Азии где-то в конце VII в.» (Ахинжанов, 1976, с. 82).

Принципиально иная концепция раннего этапа этнической истории кыпчаков в Азии предложена С.Г. Кляшторным. «Отсутствие каких-либо упоминаний о кыпчаках ранее VIII-IX вв., — отмечает С.Г. Кляшторный, — кажется загадочным и заставляет предположить, что такого рода информацию содержат в зашифрованной для нас форме уже известные источники» (Кляшторный, 1986, с. 153). Такого рода информация, по мнению С.Г. Кляшторного, заключена в самой Селенгинской надписи, для которой «следует предпочесть» не предложенный ранее перевод «тюрки-кыпчаки», а «обычное для рунических текстов чтение стоящих подряд этнонимов как самостоятельных имен: «тюрки и кыбчаки (кывчаки)» (Кляшторный, 1986, с. 154). Сравнивая этот перевод с надписями периода Второго Тюркского каганата (Тоньюкука и Бильге-кагана), С.Г. Кляшторный находит в них эквивалент Селенгинской надписи: «тюрки и кыбчаки» — «тюрки и сиры». В свою очередь, сиры уверенно идентифицируются с одним из наиболее крупных телеских племен — сеяньто, создавших свое государственное образование в период между господством Первого и Второго Тюркского каганатов. Таким образом, по С.Г. Кляшторному, ранняя история кыпчаков (до вхождения их в состав кимакской конфедерации) — это история племени и государства Сеяньто. Детально документированная и блестяще изложенная, эта точка зрения в настоящее время получила наибольшее распространение. Следует отметить, что она явно согласуется с высказанным выше предположением о значении событий политической истории Сеяньто, нашедших отражение в генеалогической легенде кимаков, записанной Гардизи (история Бачжо — Шадони-хана?). Общей оказывается и семантическая основа «янь», присутствующая в этнонимах се-яньто и яньмо (или йемек), по которому, как уже говорилось, было дано название всему объединению — кимак.

В «Сборнике летописей» Рашид ад-дина сохранились две генеалогические легенды о происхождении кыпчаков (Рашид ад-дин, 1952, с. 83-84). По одной из них (легенда об Огуз-хане) мифический мальчик, которому дали имя «кыпчак» (что в переводе означает «дуплистое дерево»), родился во время неудачного похода огузов (т.е. уйгуров. — Д.С.) против племени ит-бараков. По предположению В.Ф. Минорского, народ ит-бараков можно сопоставить с енисейскими кыргызами. После поражения Огуз-хан бежал «по ту сторону от места, где произошла битва, там протекали две большие реки», в междуречье которых, на острове, обосновался Огуз-хан. Здесь и родился мальчик, которо- му дали имя «кыпчак» (Ахинжанов, 1989, с. 55-56). Если следовать отождествлению ит-бараков с кыргызами, то события, нашедшие отражение в легенде, скорее всего, имеют отношение к истории уйгурско-кыргызских войн, причём не к моменту победы кыргызов над уйгурами, а к несколько более раннему времени, когда уйгуры совершали походы против кыргызов за Саяны. События эти происходили, несомненно, на севере от мест расселения уйгуров, персонифицированных в летописи под именем Огуз-хана. Показательно, что у Рашид ад-дина говорится также, что кыпчаки были одним из 24 огузских племён; вместе с ними названы племена калач и агач-эри (Рашид-ад дин, 1952, с. 83), в переводе — «лесные люди».

По другой легенде, повествующей о тех же событиях, мальчик родился на плоту при переправе через реку в местности, «которая обширно поросла деревьями». Во время переправы Огуз-хан сказал мальчику: «О, будь ты так же князем, как и я, и пусть имя твоё будет Кыпчак» (Радлов, 1893, с. 25). «В приведённых легендах, — отмечает С.М. Ахинжанов, — следует обратить внимание на непременно упоминающуюся связь появления кыпчака с деревьями, т.е. в происхождении кыпчаков непременным атрибутом выступает дерево и лес. Обязательное упоминание дерева и леса в преданиях о наиболее ранних периодах этнического развития кыпчаков не может не вызвать предположения о том, что этногенез кыпчаков происходил в той местности, в которой лес постепенно сменяется степью, т.е. в лесостепной зоне» (Ахинжанов, 1989, с. 55). По мнению С.М. Ахинжанова, это были южные склоны Саяно-Алтайских гор (Ахинжанов, 1989, с. 57). Однако не менее вероятно предположение, что скорее здесь надо видеть лесостепные районы юга Западной Сибири и Верхнего Приобья, с середины VIII в. входившие в состав кимако-кыпчакского объединения. Как уже говорилось, генеалогическая легенда, записанная Гардизи, называет кыпчаков в качестве одного из предков — эпонимов семи кимакских племён; вместе с тем в «Худуд ал-Алам» специально оговаривается, что кыпчаки более дикие, чем кимаки. Их царь назначается кимаками» (Кумеков, 1972, с. 43). Такое противопоставление свидетельствует о более низкой ступени развития социальных отношений кыпчаков, по сравнению с кимаками (население более северных районов?), в состав государства которых они входили. В данном случае явно нашла отражение система социально-этнического подчинения, характерная вообще для всех государств Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху раннего Средневековья.

Конец государства кимако-кыпчаков исследователи связывают с движением киданей, вызвавших, по выражению Л.Р. Кызласова (Кызласов Л., 1984, с. 80), «цепную миграцию» кочевых племён в 30-х гг. XI в.: каи (кидани) подвинули кунов, куны захватили земли народа шары (сары — кыпчаки), шары двинулись на запад и т.д. «В ходе этих событий, — отмечает Б.Е. Кумеков, — кимаки потеряли политическую гегемонию и оказались в зависимости от кыпчаков». Однако, какая-то часть кимаков (йемеков) продолжала жить на Иртыше и в середине XI в. (Кумеков, 1972, с. 86-87, 129). Из упомянутых в «цепной миграции» племён неясна идентификация кунов. Было бы заманчиво предположить, что куны ранее входили в состав государства енисейских кыргызов. В таком случае события 30-х гг. XI в. можно было бы рассматривать как завер- шаюший этап борьбы между наиболее крупными этносоциальными объединениями позднего периода древнетюркской эпохи — енисейскими кыргызами, киданями и кимако-кыпчаками. Археологические памятники кимаков. ^

Выделение археологической культуры кимаков, несмотря на большое количество археологических памятников, представляет сложную и окончательно нерешённую проблему. Кимакская принадлежность памятников конца I тыс. на территории Восточного Казахстана (Верхнее Прииртышье) ни у кого из исследователей, специально занимавшихся этим вопросом (С.С. Черников, Ф.X. Арсланова, Е.И. Агеева, А.Г. Максимова и др.), сомнения не вызывала. В ряде работ нами было предложено идентифицировать с кимаками (в широком — этнокультурном — значении термина) памятники сросткинской культуры Северного Алтая и прилегающих районов юга Западной Сибири, что соответствует широкому расселению кимакских племён по сведениям письменных источников (Савинов, 1973, 1976, 1984, с. 103-118). Другая точка зрения была сформулирована В.А. Могильниковым, считающим, что, хотя кимаки сыграли большую роль в сложении сросткинской культуры, население её относилось к местному угро-самодийскому субстрату, находящемуся в процессе тюркизации (Могильников, 1981а, с. 45-46). Между указанными точками зрения нет принципиального противоречия, так как государство кимаков по самой сути своего происхождения было полиэтническим образованием, в состав которого входили как собственно кимаки (йемеки), так и другие тюркоязычные, а также, по всей вероятности, и находящиеся в процессе тюркизации племена. Близость восточноказахстанских (собственно кимакских) и североалтайских (сросткинских) материалов полностью подтвердилась раскопками аналогичных памятников на Западном Алтае, соединивших в единый ареал зону распространения культурных традиций, центр сложения которых находился на Иртыше. Однако, с учётом высказанных выше положений, на современном этапе изучения следует всё же разделять археологические памятники Прииртышья, идентифицируемые с собственно кимаками; и памятники сросткинской культуры, оставленные племенами, входившими в состав кимако-кыпчакского объединения, в том числе и кыпчаками.

Первые материалы конца I тыс. н.э. из Восточного Казахстана были получены ещё в конце XIX — начале XX в. в результате раскопок В.В. Радлова, Г. Васильева, В.И. Каменского и др. Впоследствии наиболее крупные исследования на Иртыше были произведены С.С. Черниковым, материалы раскопок которого практически не опубликованы (могильники Пчела, Кызыл-Туу, Славянка, Юпитер и др.); Е.И. Агеевой и А.Г. Максимовой — могильники Трофимовка, Подстепное, Совхоз 499 и др. (Агеева, Максимова, 1959) и Ф.X. Арслановой — могильники Зевакинский, Орловский, Бобровский и др. (Арсланова, 1963; 1968; 1969; Арсланова, Кляшторный, 1973). Е.И. Агеева и А.Г. Максимова выделяют два широких хронологических этапа в культуре восточноказахстанских кимаков — VI-VIII и IX-XIV вв. (Агеева, Максимова, 1959, табл. I). Ф.X. Арсланова разделяет памятники Павлодарского Прииртышья на три этапа — VII-VIII, IX, X-XII вв. (Арсланова, 1968, табл. I). Другие погребения Восточного Казахстана, например курган 146 Зевакинского могильника, датируются ею IX-X вв. (Арсланова, Кляшторный, 1978, с. 311). В последующие годы наиболее значительная серия новых материалов по культуре прииртышских кимаков получена в результате раскопок Ю.И. Трифонова (могильники Карашат I, II; Джартас; Акчий I-III; Темир-Канка II; Когалы и др.), полностью опубликованные («Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС», 1987, с. 115-243). Всего в зоне затопления Шульбинской ГЭС исследовано около 100 погребений конца I тыс. н.э., датировка которых определяется в пределах IX-X вв., реже IX-XI вв., что говорит о значительной концентрации памятников в районе Верхнего Прииртышья, бывшего, очевидно, центром государства кимаков.

Ранний этап формирования археологической культуры кимаков, предшествующий падению Уйгурского каганата, известен ещё очень мало, что является существенным препятствием в исследовании культурогенеза кимако-кыпчакских племён в целом. Из погребений VII-VIII вв. можно упомянуть только впускное захоронение с конём в Чиликты, кург. 2 (раскопки С.С. Черникова, 1961 г.) и разрушенное погребение в с. Подстепное (Арсланова, 1968, с. 100; табл., рис. 189, 191-195). Найденные в Подстепном пояс с гладкими бляхами-оправами, а в Чиликтах — трёхпёрые наконечники стрел, срединные накладки лука, пряжка с округлой верхней частью, однокольчатые удила, прибор для развязывания узлов — аналогичны катандинским. Тот факт, что в основе кимакской федерации находилось одно из телеских племён, обитавшее в Прииртышье, хорошо объясняет отличительную особенность многих восточноказахстанских погребений VIII-X вв. — обычай захоронения с конём, видимо, общий с алтайским. «Сопровождение погребённых конями, устройство деревянных перекрытий над покойником, — отмечает также В.А. Могильников, — сближает погребения кимаков с погребениями алтайских тюрок VI-VIII вв.» (Могильников, 1981, с. 44).

К VIII-IX вв. относится курган I Орловского могильника, в котором найдено погребение подростка в колоде с восточной ориентировкой и богатым сопроводительным инвентарём; выше него находились разрозненные кости мужского скелета, а рядом, на приступке с южной стороны, — перемешанные кости трёх лошадей и скелет собаки (Арсланова, 1969, с. 45-46). По обряду погребения (основное захоронение в колоде, сопроводительное захоронение трёх коней с конюшим в южной части могильной ямы) Орловский курган близко напоминает Курай IV, курган I, на Горном Алтае. Датировке его этим временем не противоречат найденный здесь прямой однолезвийный палаш, пояс с 8-лепестковыми накладными бляшками и подвесными ремешками, бронзовая гладкая лировидная подвеска с большой круглой прорезью и фигурной ножкой и др.

К IX-X вв. относится подавляющее количество погребений прииртышских кимаков. Учитывая их широкое распространение в бассейне Иртыша, очевидно, уже на современном этапе изучения целесообразно выделять здесь, по крайней мере, два локальных варианта археологической культуры кимаков — верх- неиртышский и павлодарский. Видимо, в перспективе можно говорить и о выделении омского варианта, смыкающегося с новосибирским вариантом сросткинской культуры, о котором будет сказано ниже.

Верхнеиртышский вариант. Памятники IX-X вв. на территории Восточного Казахстана отражают культуру кимако-кыпчакских племён в центральном районе созданного ими этносоциального объединения. Погребения верхнеиртышских кимаков отличаются от остальных вариантов разнообразием форм погребального обряда и богатством предметов сопроводительного инвентаря. Так, в погребениях, раскопанных С.С. Черниковым, представлены: одиночные захоронения с конём, шкурой коня или предметами конской упряжи, кенотафы (Славянка); захоронения в деревянных гробах, в подбоях, с конём иди предметами конской упряжи (Юпитер); одиночные захоронения с конём или шкурой коня выше уровня погребённого (Кызыл-Туу). Во многих погребениях, раскопанных С.С. Черниковым, найдены великолепные изделия раннесредневековой торевтики, свидетельствующие о принадлежности их к высшему слою кимакского общества. Предварительная типология других восточноказахстанских погребений дана в работах Ф.X. Арслановой, З.С. Самашева, С.М. Ахинжанова, Ю.И. Трифонова, А.С. Ермолаевой и др. При этом в качестве отличительных признаков выделяются четырёхугольные ограды из плоско положенных плит, иногда с вертикально установленными стелами, внешне напоминающие минусинские чаа-тасы; овальной формы грунтовые ямы — простые, с приступкой или с подбоями; погребения одиночные, парные, коллективные; сопроводительные захоронения коня на приступке, шкуры коня или предметов конского убранства в ногах погребенных; внутримогильные сооружения — деревянные рамы, колоды, каменные ящики. Встречаются безынвентарные погребения, кенотафы, сочетание трупосожжения и трупоположения, захоронение коня в отдельной могильной ямс. Особую группу памятников составляют так называемые «длинные курганы», включающие от 2-3 до 8 и более пристроенных друг к другу оград с взрослыми и детскими захоронениями. Преимущественная ориентировка всех погребённых — в восточном и северо-восточном направлениях. Таким образом, погребальный обряд восточноказахстанских кимаков отличается значительным разнообразием и носит явно композитный характер, что соответствует сложному процессу образования кимако-кыпчакской общности. В качестве отдельных, этнически показательных элементов погребального обряда верхнеиртышских памятников IX-X вв. можно назвать погребения с конём, со шкурой коня и предметами конской упряжи, захоронения в могильных ямах с подбоями, трупосожжения.

Захоронения с конём по целому ряду специфических элементов (Ахинжанов, Трифонов, 1984, с. 156) связываются с саяно-алтайскими, в частности, катандинскими; через них с более ранними — берельскими, и в целом, могут быть определены как телеские. Определение этнической принадлежности погребений со шкурой коня, ввиду их широкого распространения, представляет значительную сложность, С одной стороны, судя по более поздним восточноевропейским параллелям, они могут быть связаны с кыпчаками; с другой, как считает Ю.С. Худяков, можно говорить об их уйгурской принадлежности. В последнем случае погребения со шкурой коня коррелируют с захоронениями в могильных ямах с подбоями и могут рассматриваться как уйгурский компонент в погребальном обряде восточноказахстанских кимаков. Относительно одиночных погребений с предметами конской упряжи высказано предположение о принадлежности их азам (Ахинжанов, Трифонов, 1984, с. 158-161), хотя оснований для этого пока недостаточно. Отдельные трупосожжения, скорее всего, оставлены енисейскими кыргызами (или под влиянием кыргызов), а случаи совместного нахождения погребений по обряду трупосожжения и трупоположения в пределах одного могильника, вероятно, свидетельствуют об этнической ассимиляции кыргызов и кимаков на Иртыше.

Что касается «длинных курганов» из пристроенных друг к другу оград, а также погребений в каменных ящиках, то подобного рода сооружения на территории Восточного Казахстана имеют глубокую древность, начиная со скифо-сарматского времени. Независимо от особенностей погребального обряда, в погребениях Восточного Казахстана найден взаимосвязанный комплекс предметов, в целом характеризующий верхнеиртышский вариант археологической культуры кимаков: палаши с прямым перекрестьем; удила с 8-образным окончанием звеньев и большими внешними кольцами; эсовидные псалии — железные с «сапожком» и костяные с окончанием в виде «рыбьего хвоста»; наконечники стрел — трёхпёрые, плоские и ланцетовидные; срединные накладки луков и костяные обкладки колчанов с циркульным орнаментом; стремена петельчатые и с невысокой невыделенной пластиной; бронзовые и костяные пряжки с острым носиком; многочисленные детали поясных и уздечных наборов — Т-видные тройники, длинные наконечники ремней, бляшки с петлёй, перехватом, наконечники в виде рыб; серьги с круглой подвеской-шариком; украшения в ажурном стиле и др. Многие детали поясных и уздечных наборов позолочены и украшены богатым растительным, реже геометрическим, орнаментом. Встречены отдельные изображения фантастических животных (грифонов, крылатых львов и т.д.) из драгоценных металлов (Пчела, Юпитер, Зевакинский могильник), свидетельствующие о культурных связях с осёдлыми центрами Средней Азии.

Относительно этнической принадлежности различных видов восточноказахстанских погребений, отличающихся друг от друга особенностями погребального обряда, высказывались различные точки зрения. Захоронения с конём, имеющие наибольшее сходство с саяно-алтайскими, сначала относились Ю.И. Трифоновым к одному из крупных телеских племён — баегу (или байырку) (Трифонов, 1982), что интересно в свете приведённого у Гардизи наименования одного из предков-эпонимов кимаков — баяндер. Позднее, после выхода в свет работы С.Г. Кляшторного, отождествившего ранних кыпчаков с сеяньто, они стали определяться им как кыпчакские (Трифонов, 1989), что менее вероятно. Без какой-либо конкретизации наиболее обоснованно их определение как телеских. Какая-то часть погребений с конём могла относиться к яньмо, раньше других телеских племён появившихся на Иртыше и составивших основу кимакской конфедерации. Погребения со шкурой коня, как уже говорилось, с одной стороны, судя по более поздним восточноевропейским паралле- лям, могут быть связаны с кыпчаками; с другой, следуя идентификации их Ю.С. Худяковым с уйгурами в Центральной Азии, можно говорить об их уйгурской принадлежности. Последнее заключение согласуется с приведёнными выше данными о появлении уйгуров на Иртыше. Погребения со шкурой коня часто коррелируют с захоронениями в могильных ямах с подбоями, которые также могут рассматриваться как свидетельство их уйгурской принадлежности. Однако по поводу интерпретации последних существуют и другие точки зрения. Так, С.М. Ахинжанов, в соответствии со своей идеей о монголоязычности кимаков, приводит аналогии им в погребальном обряде древних монголов (Ахинжанов, 1987, с. 245-246).

В настоящее время трудно принимать или отрицать эти точки зрения, однако обращает на себя внимание, что так или иначе они касаются уйгуров. Известно, какое большое значение имели уйгуры в формировании раннемонгольской культуры, а на Иртыше именно уйгуры, скорее всего, сыграли консолидирующую роль в становлении кимакской государственности. Относительно одиночных погребений с предметами конской упряжи высказано предположение о принадлежности их азам (Ахинжанов, Трифонов, 1984, с. 158-161), хотя оснований для этого недостаточно. Отдельные трупосожжения могут принадлежать как енисейским кыргызам, так и кимакам; или кимакам, находящимся под влиянием кыргызов. Случаи совместного нахождения погребений по обряду трупосожжения и трупоположения в пределах одного могильника, как уже указывалось выше, свидетельствуют о процессах этнической ассимиляции, происходивших в среде кыргызов и кимаков на Иртыше. Что касается «длинных курганов» из пристроенных друг к другу оград, то подобного типа сооружения имеют глубокую дробность и встречаются на территории Казахстана, начиная с сакского времени, а погребения в каменных ящиках, возможно, восходят ещё к погребениям кула-жургинской культуры.

Особая сложность этнической «стратиграфии» археологических памятников кимаков на Иртыше, относящихся к одному историческому периоду, может быть оценена только с одной позиции, а именно: появлением здесь в относительно короткий срок и дальнейшим совместным проживанием разных групп населения со своими традициями погребальной обрядности и складывающейся общей культурой в рамках нового этносоциального объединения. Такая ситуация, с точки зрения культурогенеза, в наибольшей степени соответствует генеалогической легенде кимаков, записанной Гардизи.

Павлодарский вариант. Наиболее крупный памятник VIII-X вв. на территории Павлодарского Прииртышья — Бобровский могильник (Арсланова, 1963). Для него характерны одиночные погребения, трупосожжения в сочетании с сопроводительным захоронением коней, могильные ямы с подбоями, деревянные рамы, широкое использование берёсты при сооружении внутримогильных конструкций. В кургане 6 Бобровского могильника рядом с остатками трупосожжения лежали остовы трёх коней с полным комплектом предметов сопроводительного инвентаря (Арсланова, 1963, с. 69-72, рис. 2, 3, табл. I, II). В других могильниках Павлодарского Прииртышья встречаются захоронения черепов и конечностей коня, погребения в овальных могильных ямах с пере- крытием из берёзовых брёвен, захоронения в «деревянных ящиках», расположение нескольких могил под одной курганной насыпью, керамика и кости животных в насыпях курганов — Трофимовка, Покровское, Совхоз 499 и др. (Арсланова, 1968, с. 98-99; Агеева, Максимова, 1959, с. 45-48). В Павлодарском Прииртышье нет квадратных оград из горизонтально уложенных плит с вертикально стоящими стелами, а также «длинных курганов» и погребений в каменных ящиках, то есть тех компонентов погребальных сооружений, которые на Верхнем Иртыше могут рассматриваться как местные.

Набор предметов сопроводительного инвентаря близок верхнеиртышскому, но в целом беднее и проще как по формам вещей, так и приёмам их орнаментации. Обращает на себя внимание, что здесь не найдено предметов рубящего оружия (палашей), как в Восточном Казахстане. Среди украшений встречаются ажурные бронзовые подвески — Бобровский могильник, курган 3 (Арсланова, 1968), аналогичные сросткинским на Северном Алтае. Особо следует отметить многочисленные случаи находок керамики, в целом не характерной для саяно-алтайских погребений этого времени (Арсланова, 1980). Так, в 12 курганах Бобровского могильника было найдено 44 сосуда (Арсланова, 1980, с. 92), которые Ф.X. Арсланова справедливо рассматривает как свидетельство связей племён Павлодарского Прииртышья с населением Западной Сибири, рёлкинской и потчевашской культур. Некоторые орнаментальные композиции, в частности, ромбические узоры (Арсланова, 1980, рис. 9, 2), повторяют орнамент на уйгурской керамике из Тувы (Кызласов Л., 1979, [с. 165] рис. 121). Ланцетовидные наконечники стрел из бобровских погребений также в наибольшей степени сопоставимы с уйгурскими (Кызласов Л., 1969, [с. 76] рис. 25, 3-6). Такое сочетание телеских, кыргызских, уйгурских, а также североалтайских и западносибирских элементов свидетельствует, что в рамках кимако-кыпчакского объединения на территории Павлодарского Прииртышья процессы этнической и культурной ассимиляции проходили в особенно сложной обстановке взаимодействия населения смежных областей — Восточного Казахстана, Саяно-Алтая и Западной Сибири.

Отдельные группы кимаков проникали и севернее, в район Омского Прииртышья, вплоть до подтаежной полосы. Об этом свидетельствуют погребения, исследованные В.П. Левашовой у хут. Романтеевка и Изыбаш на правом берегу Иртыша. По мнению Б.А. Коникова, обратившего внимание на эти материалы, «оба могильника оставлены кимаками, входившими по заключению ряда специалистов в сросткинскую культуру... Вместе с тем, в погребальном обряде Романтеевки имеются черты своеобразия, происхождение которых ещё предстоит понять» (Коников, 1992, с. 21). Близки к павлодарским и курганы у дер. Соляное (в 20 км южнее Романтеевки). По мнению авторов раскопок, «аналогичные погребальные сооружения и обряд зафиксированы в Ждановском и Бобровском могильниках Павлодарского Прииртышья» (Генинг, Овчинникова, Корякова, Фёдорова, 1970, с. 225). Материалы этих памятников показывают, что население степного и лесостепного Прииртышья было в конце I тыс. н.э. вовлечено в этносоциальную структуру кимако-кыпчакского объединения, влияние которого постепенно уменьшалось по мере удаления от центра государства кимаков, находившегося на Верхнем Иртыше.

Более далёкие следы кимаков прослеживаются вплоть до Приуралья. Особенно показательны в этом отношении курганы у озера Синеглазово, комплекс сопроводительного инвентаря из которых аналогичен кимакским. По мнению опубликовавшего эти материалы С.Г. Боталова, «комплексы синеглазовского типа, вероятно, отражают динамику проникновения кимако-кыпчакских кочевников в среду населения Южного Приуралья и Прикамья» (Боталов, 1987, с. 118).

Отдельные находки и погребения такого же облика встречаются в Семиречье, что соответствует сведениям письменных источников о продвижении сюда кимаков во второй половине VIII — начале IX в. Наибольший интерес среди них вызывает богатый комплекс предметов сопроводительного инвентаря из разрушенного погребения в г. Текели в предгорьях Джунгарского Алатау (Агеева, Джузупов, 1963). Захоронения с конём и близкими формами предметов сопроводительного инвентаря открыты на могильниках Кызыл-Кайнар и Айпа-Булак в Семиречье (Максимова, 1969[1968?]). Некоторые материалы из этих погребений В.А. Могильников относит к карлукам; однако культурно-дифференцирующих признаков в предполагаемых памятниках карлуков или кимаков на Тянь-Шане нет. В этой связи показательно, что среди многочисленных предметов поясной гарнитуры, найденных при раскопках семиреченских городищ, в частности Краснореченского городища, значительная часть изделий представляет кимакские (или сросткинские) формы и приёмы орнаментации (Торгоев, 2002). Однако в целом вопрос о значении Семиречья в сложении и развитии культуры кимако-кыпчакского объединения с археологической точки зрения пока остается открытым.

В тех же хронологических пределах на Верхнем Иртыше (Чариков, 1976, 1979; Арсланова, Чариков, 1974; и др.) и в Семиречье (Шер, 1966) были распространены своеобразные каменные изваяния в виде антропоморфных стел с сосудом в двух руках или вообще без реалий, считающиеся кимакскими (Фёдоров-Давыдов, 1966, с. 188-189; Плётнева, 1974, рис. 33). Типологически они могут быть связаны с изваяниями поздней «уйгурской» группы в Центральной Азии и предшествуют кыпчакским (половецким) изваяниям с сосудом в двух руках из южнорусских степей. В других районах распространения культуры кимаков, в том числе на территории сросткинской культуры — на Северном Алтае и на юге Западной Сибири, подобные изваяния неизвестны. Сросткинская культура и её локальные варианты. ^

В конце I тыс. н.э. на территории Северного Алтая и южных районов Западной Сибири складывается сросткинская культура, названная по известному могильнику в с. Сростки у г. Бийска. Честь открытия, определения хронологии и культурной принадлежности памятников сросткинской культуры принадлежит М.П. Грязнову. В 1930 г., собрав все известные к тому вре- мени материалы типа Сросткинского могильника, М.П. Грязнов выделил «III стадию железной культуры на Алтае» и определил некоторые характерные для нее типы предметов — наременные бляшки простых форм с растительным орнаментом, костяные пряжки с острым носиком и др. (Грязнов, 1930, с. 18-26).

В работе 50-х гг. эти же материалы фигурируют сначала под названием «памятников сросткинского типа», а затем — «сросткинской культуры» IX-X вв. (Грязнов, 1956, с. 150-151). В 1960 г. М.П. Грязнов высказал предположение о существовании четырёх локальных вариантов сросткинской культуры — бийского, барнаульско-каменского, новосибирского и кемеровского, которые, по его мнению, «соответствовали четырём племенным объединениям» (Грязнов, 1960, с. 24).

Обоснование, по сути дела, этих же четырёх локальных вариантов сросткинской культуры, названных североалтайским, западноалтайским, кемеровским и новосибирским, было дано в 1984 г. (Савинов, 1984, с. 110-113). В то же время В.А. Могильников отмечал, что «определение специфики локальных вариантов сросткинской культуры требует дальнейшей разработки» (Могильников, 1981а, с. 46). Известная осторожность, проявленная В.А. Могильниковым при выделении локальных вариантов сросткинской культуры, объясняется необходимостью более тщательного изучения местных компонентов, лежащих, по мнению В.А. Могильникова, в основе каждого из них. Однако в работе 2002 г. уже совершенно определённо В.А. Могильников писал о «пяти основных этнокультурных регионах в рамках сросткинской общности, объединяемой «сросткинской» государственной культурой Кимакского каганата» (Могильников, 2002, с. 74). Названия, данные В.А. Могильниковым для этих регионов, несколько отличаются от приведённых выше наименований локальных вариантов, но в принципе, с точки зрения их содержания и территориальных границ, соответствуют друг другу: сросткинская культура Верхнего Приобья (североалтайский вариант), сросткинская культура Кузнецкой котловины (кемеровский вариант), сросткинская культура Барабы (новосибирский вариант). Верхнего Прииртышья с северо-западными предгорьями Алтая (объединённые верхнеиртышский вариант культуры кимаков и западноалтайский вариант сросткинской культуры). К четырём названным В.А. Могильников добавляет пятый, кулундинский регион (Могильников, 2002а, с. 74), выделенный на материалах его раскопок в Кулундинской степи (там же).

Этническая принадлежность сросткинской культуры определялась исследователями по-разному. Первый исследователь этой культуры М.П. Грязнов писал, что «сросткинская культура на Алтае представляет собой продукт местного развития и что примерно в VIII в. население с этой культурой распространилось на север, по лесостепным районам Оби» (Грязнов, 1956, с. 151). А.А. Гаврилова, наоборот, считала, что эта культура сложилась вне Алтая. «Распространение этой культуры, видимо, связано с политическими переменами — господством в степи, в том числе и на Алтае, уйгурских племён, нанёсших поражение тюркам в 745 г., а затем кыргызских, разгромивших уйгуров в 840 г.» (Гаврилова, 1965, 72). Позднее А.А. Гаврилова уверенно вы- сказалась за уйгурскую принадлежность сросткинской культуры на Северном Алтае (Гаврилова, 1972, с. 288). В некоторых работах подчёркивалась древнетюркская основа этой культуры. Так, М.Г. Елькин относил могильник Ур-Бедари к тюркам Кузбасса, «которые находились под значительным влиянием енисейских кыргызов» (Елькин, 1970, с. 92). На территории Западного Алтая, по мнению В.А. Могильникова, проживала «одна из групп тюркских племён, в культурно-этническом отношении близкая, хотя и не тождественная, кимакам». Позднее В.А. Могильников выделил, по материалам западно-алтайских погребений, комплексы предметов, характерные для огузов рубежа VIII-IX — начала Х в., енисейских кыргызов рубежа VIII-IX — первой половины X в. и кимаков середины IX — середины X в., середины X — середины XI в. (Могильников, 2002, рис. 215-218). Население Северного Алтая, как уже говорилось, относится им к угро-самодийскому субстрату, находящемуся в процессе тюркизации.

Суммируя все известные материалы (не считая отдельных памятников), можно выделить четыре основных локальных варианта сросткинской культуры: североалтайский, западноалтайский, кемеровский и новосибирский, отличающиеся специфическими особенностями погребального обряда, то есть различным сочетанием этнических компонентов, принимавших участие в сложении сросткинской культуры по всей территории её распространения.

Североалтайский вариант. Формирование североалтайского варианта сросткинской культуры было подготовлено всем ходом предшествующего развития североалтайских племён в течение I тыс. н.э. Образование и крушение центральноазиатских государственных объединений не могло не вызвать некоторой перегруппировки алтае-телеских тюрков и оттеснения части их, в первую очередь — горноалтайских племён, на территорию Северного Алтая.

Памятники периода Первого Тюркского каганата были открыты здесь в 1970 г. в составе Осинкинского могильника около пос. Усть-Пристань (Савинов, 2000). К VIII-IX вв. относится исследованный А.П. Уманским могильник на р. Ине (Уманский, 1970). Для инских погребений характерны трупосожжения и трупоположения с северо-восточной ориентировкой, нахождение нескольких могильных ям под одной курганной насыпью (кург. 4), сопроводительные захоронения коней и собак, подбои в конских захоронениях, наземные дерновые сооружения и следы обильных тризн в насыпях и на уровне древней поверхности. В могилах по-прежнему встречается керамика верхнеобского облика (Уманский, 1970, рис. 5, 2, 5); остальные предметы сопроводительного инвентаря — петельчатые стремена, однокольчатые удила с псалиями, гладкие поясные бляхи-оправы геометрических очертаний, бляшки-лунницы, серьги «салтовского типа» (Уманский, 1970, рис. 6, 7) в наибольшей степени сопоставимы с катандинскими. В дальнейшем многие особенности погребального обряда курганов на р. Ине (сочетание трупосожжения и трупоположения, наличие нескольких могил под одной курганной насыпью, северо-восточная ориентировка погребённых, сопроводительное захоронение собак) станут характерными для памятников сросткинской культуры IX-X вв. Несмотря на малочисленность этих материалов, можно предполагать, что на Северном Алтае во второй половине I тыс. н.э. происходили достаточно интенсивные процес- сы этнической ассимиляции и аккультурации. Смешиваясь с местным населением предшествующего времени, пришлые группы южного происхождения создавали ту субстратную основу, на которой в IX-X вв. сложился североалтайский вариант сросткинской культуры.

Погребения сросткинской культуры на Северном Алтае представлены в первую очередь материалами самого Сросткинского могильника, исследованного в различные годы М.Д. Копытовым (1925 г.), М.Н. Комаровой (1925 г.) и С.М. Сергеевым (1930 г.). Материалы из раскопок М.Д. Копытова частично публиковались в работах М.П. Грязнова (Грязнов, 1930) и С.В. Киселёва (Киселёв, 1951, табл. VIII, 5). Материалы М.Н. Комаровой и С.М. Сергеева, хранящиеся в Эрмитаже, полностью опубликованы Д.Г. Савиновым (Савинов, 1998[а]). Из других местонахождений на Северном Алтае можно отметить погребения, исследованные М.П. Грязновым в ур. Большая Речка (Грязнов, 1956, с. 145-152); несколько курганов, раскопанных М.Д. Копытовым у с. Усть Большая Речка; серию погребений, раскопанных А.П. Уманским, — совхоз «Поспелихинский», Нечунаево, Мало-Панюшево (Уманский, Неверов, 1982); курганы у дер. Грязново, часть погребений Змеевского могильника и др.

Из раскопок последних лет можно отметить наиболее яркие комплексы с большим количеством предметов сопроводительного инвентаря — могильники Филин-1 (Горбунов, Тишкин, 1999) и Лугавское-1 (Горбунов, Ситников, 2000).

Основные особенности погребального обряда североалтайского варианта сросткинской культуры по наиболее известным памятникам следующие: грунтовые захоронения, сочетание трупоположения и трупосожжения, северо-восточная ориентировка, использование берёсты в погребениях и дерева при оформлении могильных ям (Сростки, раск. М.Н. Комаровой); несколько могил (до 5) под одной курганной насыпью, отдельные парные захоронения и кенотафы, намогильные деревянные сооружения и перекрытия могил, трупоположение на спине с преимущественно северо-восточной ориентировкой, берёста в виде подстилок и «саванов» для погребённых (Большая Речка); одиночные захоронения и трупоположения с конём с широтной ориентировкой (Нечунаево, Мало-Панюшево); несколько могил под одной курганной насыпью, деревянные перекрытия, трупоположение на спине с северо-восточной ориентировкой, отдельные парные захоронения и кенотафы, сопроводительные захоронения собак, черепа лошадей на перекрытиях (Грязново); трупоположение без коня в грунтовых ямах, ориентировка на восток и северо-восток, подстилка из жердей и захоронение в колоде (Змеевский могильник).

В формировании погребального обряда североалтайского варианта сросткинской культуры, несомненно, сыграли большую роль традиции верхнеобской культуры, отразившиеся ещё раньше в погребениях, раскопанных А.П. Уманским на р. Ине. Это — деревянные намогильные сооружения, срубы, использование берёсты в виде подстилок и «саванов», нахождение нескольких могил под одной курганной насыпью и др. В отличие от Восточного Казахстана здесь нет каменных сооружений, ящиков и оград; реже встречаются сопроводительные захоронения коней; отсутствуют погребения в могильных ямах с подбоями. По целому ряду этих признаков североалтайские погребения сближаются с павлодарским вариантом культуры кимаков.

В комплексе предметов сопроводительного инвентаря, несмотря на значительную нивелировку всех культурных элементов, могут быть выделены: 1) вещи, характерные в целом для сросткинской культуры, включая территорию Восточного Казахстана; 2) веши, в основном встречающиеся в Восточном Казахстане и, по-видимому, заимствованные населением Северного Алтая; 3) вещи, имеющие преимущественное распространение в североалтайском варианте сросткинской культуры. К первым можно отнести палаши с прямым перекрестьем, в том числе и знаменитый «сросткинский меч», костяные и бронзовые пряжки с острым носиком, витые удила с 8-образным окончанием звеньев и эсовидными псалиями, костяные псалии с окончанием в виде «рыбьего хвоста», Т-видные тройники и др. Ко вторым — длинные ременные наконечники, бляшки с петлёй и перехватом, перстни со щитком, наконечники в виде рыб, зеркала с руническими надписями, поясные накладные бляшки, удила с большими внешними кольцами, стремена с низкой невыделенной пластиной. К третьим, собственно североалтайским, относятся колчанные крюки на кольцах, бронзовые пуговицы-колокольчики, двусоставные застёжки, подвесные бляхи-решмы с личиной, У-видные бляшки, ажурные подвески с растительным орнаментом, копоушки и др.

В памятниках североалтайского варианта сильнее отразились катандинские традиции, чем в восточноказахстанских, и в меньшей степени представлен уйгурский компонент, характерный для культуры верхнеиртышских кимаков.

Западноалтайский вариант. История сложения западноалтайского варианта сросткинской культуры пока не обеспечена достаточным количеством фактического материала. Впервые ряд вещей сросткинского типа был получен ещё в XVIII в. Г.Ф. Миллером «из могил, раскопанных между Обью и Иртышом» (Миллер, 1937, рис. 22-24). Несмотря на малочисленность этих находок, они представляются весьма показательными как по месту своего нахождения (между двумя основными центрами распространения памятников IX-X вв. — Северным Алтаем и Восточным Казахстаном), так и по составу самой серии, включающей вещи, наиболее характерные для сросткинского предметного комплекса (ажурные украшения, Т-видные тройники, серьги с подвеской-шариком, антропоморфные подвески, изображения рыб, птиц и т.д.).

Наиболее значительные материалы по западноалтайскому варианту сросткинской культуры были получены в результате работ Алейской экспедиции под руководством В.А. Могильникова (группы могильников Гилёво, Карболиха и др.), в настоящее время полностью опубликованные (Могильников, 2002). Аналогичные памятники открыты на Рудном Алтае — могильники Кондратьевка VI, Ивановка-Ш, Пьяный Бор-I и др. (Алёхин, 1998). Найденная здесь значительная серия великолепных художественных изделий сросткинского типа указывает на близость населения, оставившего эти памятники, к элитному центру кимакской конфедерации.

Обобщенная характеристика погребального обряда, по материалам этих и других памятников, представляется следующим образом: каменно-земляные насыпи, ориентированные цепочками в направлении север-юг, сочетание обряда трупосожжения и трупоположения, подпрямоугольной формы могильные ямы с одиночными захоронениями, положение погребённых — на спине, голо- вой на восток; сопроводительные захоронения коней (реже — череп и кости конечностей) с той же ориентировкой располагались в могильных ямах, на краю ямы, рядом, на уровне древней поверхности или в насыпи; захоронения по обряду трупосожжения находились в насыпи, на горизонте или в специально выкопанных неглубоких ямках; по составу предметов сопроводительного инвентаря погребения по обряду трупоположения богаче, чем трупосожжения.

Имеются отдельные «длинные курганы». Комплекс предметов сопроводительного инвентаря ближе всего восточноказахстанскому (или верхнеиртышскому). Вместе с тем, обращает на себя внимание отсутствие тех элементов погребального обряда и некоторых категорий предметного комплекса, которые в Туве и Восточном Казахстане рассматривались как уйгурские, что, наряду с некоторыми другими особенностями, не позволяет объединять восточноказахстанские и западноалтайские памятники в рамках одного этнокультурного региона.

Кемеровский вариант. На территории Кемеровской области погребения IX-X вв. были открыты А.П. Кузнецовой в 1927 г. на р. Ине — могильники Новокамышенка и Камысла. Позднее М.Г. Елькиным был исследован крупный могильник Ур-Бедари в долине р. Ур около г. Гурьевска, где раскопано более 70 курганов, содержащих в общей сложности 376 захоронений, из которых, к сожалению, автором полностью опубликован только один курган — № 30 (Елькин, 1970). Рядом с могильником открыто поселение, принадлежавшее, по-видимому, той же группе населения (Елькин, 1974). Еще один могильник раскопан около с. Тарасово (Бородкин, 1977). Из более поздних раскопок следует отметить могильник в долине р. Бачат, из которого происходят ажурные украшения и некоторые другие изделия сросткинского типа (Илюшин, 1993).

Большинство захоронений кемеровского варианта сросткинской культуры по особенностям погребального обряда ближе всего к североалтайским: одиночные трупоположения с северо-восточной ориентировкой в грунтовых ямах, покрытых деревянным настилом, в некоторых случаях с сопроводительным захоронением коня (Новокамышенка, Камысла); одиночные подкурганные захоронения, погребения с конём или предметами конской упряжи, остатки деревянных перекрытий с костями жертвенных животных, берестяные орнаментированные покрышки (Тарасово). Особой сложностью отличаются погребения могильника Ур-Бедари: сочетание трупоположения и трупосожжения в различных вариантах; погребения в срубах, в берёсте, на деревянном настиле и в гробах; в кургане 30 находилось 9 могильных ям с одиночными трупоположениями с восточной ориентировкой, сопроводительным захоронением коней или со шкурой коня, остатками трупосожжений (Елькин, 1970, с. 81-90).

Комплекс предметов сопроводительного инвентаря из погребений IX-X вв. в Кемеровской области также близок североалтайскому — ажурные украшения, костяные и бронзовые пряжки с острым носиком, подвесные бляхи-решмы с антропоморфной личиной, удила с большими внешними кольцами и др. В то же время имеется много общих черт с культурой енисейских кыргызов — прямоугольные накладные бляхи с растительным орнаментом, стремена с петельчатой приплюснутой дужкой, держатели для кистей и др. На Гурьевском поселении найдены типично кыргызские трёхпёрые наконечники стрел с пи- рамидально оформленной верхней частью и сердцевидными прорезями в лопастях (Елькин, 1974, рис. 1). Эти находки, как и сложный характер погребального обряда могильника Ур-Бедари, свидетельствуют о сильном влиянии на население кемеровского варианта сросткинской культуры со стороны енисейских кыргызов и отражают этнокультурные процессы, происходившие в пограничных восточных районах кимако-кыпчакского объединения.

Новосибирский вариант. В Новосибирский вариант сросткинской культуры входят памятники, расположенные в лесостепной полосе Обь-Иртышского междуречья. Большую часть этой территории занимает Барабинская степь, протянувшаяся от Новосибирска до Омска. На западе памятники новосибирского варианта сросткинской культуры непосредственно смыкаются с памятниками прииртышских кимаков в северных районах их расселения.

Самые ранние средневековые погребения на территории Барабинской лесостепи исследованы на могильнике Преображенка III (Молодин, Савинов, Елагин, 1981). Для них характерно наличие нескольких погребений под одной курганной насыпью, трупоположение на спине с юго-западной ориентировкой, сопроводительное захоронение «шкуры» коня, наличие керамики в насыпях курганов и на уровне древней поверхности около могил. Из предметов сопроводительного инвентаря были найдены костяные наконечники стрел, поясные наборы катандинского типа (в том числе — с орнаментированными бляхами-оправами), серьги «салтовского типа», стремена с петельчатой и пластинчатой дужкой, удила с эсовидными псалиями, различного рода костяные пряжки и др. По этим находкам могильник Преображенка III может быть датирован VIII-IX вв. В формировании Преображенского комплекса принимали участие разные компоненты — местные и привнесённые. К первым могут быть отнесены некоторые особенности погребального обряда, развитая керамическая традиция, костяные наконечники стрел. Во всём остальном отчётливо видны его южные истоки. Можно предполагать, что носителями этого нового компонента были группы тюркоязычного населения, продвинувшиеся в середине VIII в. в район Центральной Барабы с территории Северного Алтая или Кулунды, куда уходит большинство из указанных параллелей, и смешавшиеся с местным населением. Очевидно, можно связывать это продвижение с образованием Уйгурского каганата, вызвавшего перегруппировку и оттеснение алтайских племён в южные районы Западной Сибири.

Первые раскопки погребений IX-X вв. на территории Барабы были предприняты ещё в конце XIX в. В.В. Радловым и С.М. Чугуновым. Наибольший интерес из них представляет курган 3 на пятом участке Усть-Тартасского могильника (раскопки С.М. Чугунова). Многие из найденных в них предметов — поясные наборы с длинными ременными наконечниками, круглые тройники, У-образные бляшки, костяные псалии с окончанием в виде «рыбьего хвоста» и др. сопоставимы со сросткинскими. Позднее несколько курганов на могильниках Ордынское и Старый Шарап были раскопаны М.П. Грязновым (Грязнов, 1960). Погребения сросткинской культуры исследованы также на могильниках Олтарь, Сопка II и др.

Реконструкция погребального обряда новосибирского варианта сросткинской культуры по материалам могильников Чулым II, Преображенка III, Базо- во, Венгерово I (всего 45 курганов, содержащих 94 погребения) дана в работе В.И. Молодина и В.С. Елагина (Молодин, Елагин, 1984). Это — сложенные из дёрна земляные сооружения с уплощённым верхом, в некоторых случаях окружённые ровиками, с остатками тризн в виде прокалов с костями животных и керамикой на уровне древней поверхности; под насыпями находились одна или несколько могил, расположенных по кругу вокруг центрального захоронения; положение погребённых — вытянуто на спине, головой на запад (с различными отклонениями); многие из погребённых располагались на берестяных подстилках; сопроводительные захоронения черепа и конечностей коня находились на приступке с северной стороны (в 48 случаях из 94 могил). Кроме того, отмечены сооружение сруба над могилой и кенотафы.

В материалах новосибирского варианта сросткинской культуры ещё более отчетливо проявилось сочетание местных и пришлых элементов, усиленных влиянием со стороны прииртышских кимаков. Такие особенности, как окружающие ровики, круговое расположение могил, прокалы в насыпях со следами тризн и жертвоприношений, наиболее определённо связывают их с погребениями саргатской культуры. К наследию местной культуры относится и керамика потчевашского типа, находящаяся как в погребениях, так и на городищах этого времени. В тех же памятниках представлены и типично сросткинские культурные элементы — пояс с подвесными ремешками и длинными орнаментированными наконечниками, костяной псалий с окончанием в виде «рыбьего хвоста» (Усть-Тартасский могильник); пряжки с острым носиком, ажурные подвески, удила с 8-образным окончанием звеньев, перстни со щитком и бляшки с перехватом (Чулым II); сердцевидные бляхи-решмы с антропоморфной личиной — колокольчиком (Ордынское); золотые обкладки с изображением фантастических животных (Олтарь) и др. В кургане у д. Олтарь была обнаружена кладка из сырцового кирпича, имеющая параллели в культуре прииртышских кимаков (Агеева, Максимова, 1959, с. 51-52, рис. 3). Таким образом, формирование локальных вариантов культуры прииртышских кимаков и сросткинской культуры шло в принципе одинаковым путём и явилось результатом синтеза местных и пришлых компонентов: в верхнеиртышском варианте преобладают алтае-телеский и уйгурский компоненты; в павлодарском — алтае-телеский, кыргызский и в меньшей степени уйгурский; в североалтайском — алтае-телеский и, возможно, уйгурский; в западноалтайском — алтае-телеский и кыргызский; в кемеровском также алтае-телеский с преобладанием кыргызского; в новосибирском — алтае-телеский с преобладанием местных элементов.

Устойчивое сочетание в различных комбинациях одних и тех же этнокультурных компонентов позволяет проследить последовательность образования локальных вариантов сросткинской культуры по всей территории её распространения. Общим для всех них был катандинский (алтае-телеский) компонент, на стадии оформления кимако-кыпчакского объединения, трансформировавшийся при участии уйгуров и енисейских кыргызов в сросткинский. Формирование археологической культуры племён кимако-кыпчакского объединения происходило в двух основных центрах — на Верхнем Иртыше и на Северном Алтае, причем североалтайское население испытало несомненное влияние со стороны верхнеиртышских кимаков. Отсюда, по бассейнам Оби и Иртыша, началось распространение новых культурных традиций, которое привело к последовательному сложению локальных вариантов сросткинской культуры: павлодарского и омского (?) на Иртыше, кемеровского и новосибирского на Оби. По мере удаления к северу исчезает уйгурский компонент, один из ведущих в культуре верхнеиртышских кимаков; и постепенно усиливаются проявления культурных традиций местных племён. В районах, соседних с территорией расселения енисейских кыргызов в IX-X вв. (западноалтайский и кемеровский варианты), несомненно, участие кыргызского компонента. Вместе с тем, во всех локальных вариантах сросткинской культуры отчетливо проявляется местный субстратный компонент — верхнеобский, саргатский, потчевашский. С ним связаны такие элементы погребального обряда, как окружающие ровики, деревянные намогильные сооружения, срубы, берёста в виде подстилок и «саванов» для погребённых, круговое расположение могил, керамика и др. Внешнее влияние проявилось более всего в комплексе предметов сопроводительного инвентаря, особенно в его декоративном оформлении, имеющем ближайшие аналогии в археологических памятниках кимаков (йемеков) Восточного Казахстана, которые явились главным источником подобного рода инноваций в пределах созданного ими этносоциального объединения.

Имеющиеся в настоящее время археологические материалы показывают, что центр расселения кимаков (в узком, этническом значении термина — йемеков) находился на Иртыше. Их культура представлена погребениями Восточного Казахстана. Территория расселения племен, входивших в государственное объединение кимаков (в широком, этнокультурном значении термина), охватывала более широкие области Западного и Северного Алтая, а также прилегающие районы юга Западной Сибири в пределах распространения сросткинской культуры. По всей этой обширной территории, населённой различными племенами, естественно, трудно ожидать единства погребального обряда. Однако, несмотря на локальные различия, памятники сросткинской культуры обладают рядом общих черт погребальной обрядности, в той или иной степени представленных по всей территории её распространения. Это — преимущественно северо-восточная ориентировка погребённых; трупосожжения (на Северном Алтае — чаще, в Восточном Казахстане — реже); погребения с конём или со шкурой коня (на Северном Алтае — реже, в Восточном Казахстане — чаще); сооружение нескольких могильных ям под одной курганной насыпью (на Северном Алтае — чаще, в Восточном Казахстане — реже) и т.д. К этому следует добавить такие детали, как сопроводительные захоронения собак, обычай класть череп лошади на перекрытие могильной ямы и некоторые другие. Если при этом учесть, что исследована только незначительная часть территориально разобщённых памятников, то сходство будет достаточно полным. Именно так с точки зрения погребального обряда должна была выглядеть полиэтническая культура, объединенная одним предметным комплексом. В этот предметный комплекс входят, наряду с общераспространёнными в это время вещами, ряд предметов специфических форм. К ним относятся костяные изогнутые псалии с окончанием в виде «рыбьего хвоста», расположение колец 8-образных удил в одной плоскости, стремена с невыделенной невысокой пластиной, костяные и бронзовые пряж- ки с острым носиком, изображения всадников с «нимбом», антропоморфные подвески, длинные ременные наконечники, Т-видные плоские тройники, сердцевидные бляхи-решмы с личиной-колокольчиком, наконечники в виде рыб, серьги с подвеской-шариком, бляшки с петлёй и перехватом, мелкие У-образные бляшки, двусоставные застёжки. Особенно характерны для сросткинской культуры различного рода украшения, выполненные в ажурном стиле, — подвески, застёжки, копоушки, накладки и др.

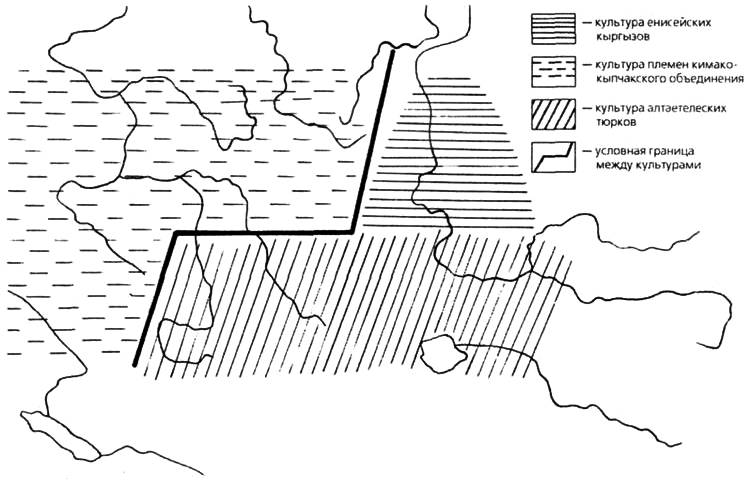

Все эти предметы редко встречаются в погребениях в полном наборе, однако присутствие даже некоторых из них свидетельствует о принадлежности данного памятника к одному из локальных вариантов сросткинской культуры или её окружению. Восточноказахстанские погребения отличаются большим количеством украшений, более развитой системой растительной орнаментации, находками отдельных изображений (львов, всадников, мифических существ), связанных со Средней Азией, что объясняется, скорее всего, привилегированным положением прииртышских кимаков (йемеков) по отношению к другим племенам Северного Алтая и юга Западной Сибири. Рассмотренные материалы позволяют очертить область распространения сросткинской культуры, памятники которой начинаются от верховий Иртыша, тянутся вдоль западных предгорий Алтая и затем широко располагаются в приобских степях, то есть если иметь в виду Алтайскую горную систему в целом, занимают северные и западные её предгорья с прилегающими лесостепными районами. На востоке население сросткинской культуры граничило с енисейскими кыргызами; на юго-западе и на юге — с алтае-телескими тюрками, занимавшими более южные районы Горного Алтая. Северная граница, вероятно, проходила по подтаёжной полосе, где соседями сросткинцев могли быть местные угро-самодийские племена. Собственно кимаки (йемеки) жили на Иртыше, возможно, вплоть до предгорий Западного Алтая. Не исключено, что степные районы Северного и Западного Алтая были заняты кыпчаками, ассимилировавшими местное население, хотя доказать это с археологической точки зрения пока не представляется возможным.

Таким образом, имеются все основания говорить о кимакской (в широком, этнокультурном значении термина) принадлежности сросткинской культуры и о Сростках как археологической культуре кимаков. Очевидно, уже на современном этапе изучения целесообразно закрепить за памятниками этой культуры название «культура племен кимако-кыпчакского объединения», как это практикуется в отношении енисейских кыргызов, уйгуров; в данной работе — алтае-телеских тюрков и других раннесредневековых обществ Центральной Азии и Южной Сибири. При этом необходимо иметь в виду, что все этнические определения средневековых археологических культур (древнетюркской, алтае-телеской, кыргызской, уйгурской) также подразумевают стоящие за этими этнонимами сложные полиэтнические образования, названные по имени ведущего этноса (политонимы), многие компоненты которых (в узком, этническом значении термина) остаются неизвестными. Этническое определение сросткинской культуры как кимако-кыпчакской не представляет исключения. Это была «государственная культура», получившая наибольшее распространение в пределах созданного кимаками этносоциального объединения.

* * *

Археологические памятники кыпчаков, как до вхождения их в кимако-кыпчакское объединение, так и в период нахождения в составе государства кимаков, остаются невыявленными. Вместе с тем, совершенно очевидно, что среди многочисленных погребений Восточного Казахстана, Северного и Западного Алтая и прилегающих районов Западной Сибири, относящихся к этому времени, есть и кыпчакские захоронения; однако отсутствие дифференцирующих признаков не дает возможности говорить о выделении кыпчакского культурного комплекса. Такое «незримое» участие кыпчаков в культурогенезе — с источниковедческой точки зрения — соответствует отмеченной выше ситуации, сложившейся в изучении ранней истории кыпчаков по сведениям письменных источников. Поэтому сейчас можно наметить только некоторые общие подходы к решению кыпчакской проблемы в археологии, опираясь на известные, но явно недостаточные для её раскрытия материалы.

Один из путей выделения археологических памятников кыпчаков в Центральной Азии и Южной Сибири — поиск аналогий в материалах восточноевропейских кочевников, которые соотносятся с кыпчаками-половцами (Плетнёва, 1958; Фёдоров-Давыдов, 1966). Однако сходство с памятниками восточноевропейских кочевников, которые в свою очередь требуют специального обоснования их этнодифференцирующих признаков, носит весьма общий характер, хотя отдельные сросткинские (кыпчакские?) элементы в них присутствуют. То же самое касается хорошо исследованных памятников кыпчаков на Южном Урале (Иванов, Кригер, 1988), которые по обряду погребения (конструкция наземных и внутримогильных сооружений, подбои, сопроводительное захоронение коня или «шкуры» коня) достаточно близки сросткинским, но предметный комплекс из них имеет тот же общекочевнический характер, который получил в начале II тыс. н.э. чрезвычайно широкое распространение. В качестве этнически показательных вещей могут быть названы только серьги в виде «знака вопроса», получившие наименование кыпчакских, и орнаментированные костяные накладки колчанов, аналогичные найденным в Казахстане, где в это время господствовали кыпчаки. По обряду погребения наиболее вероятна принадлежность кыпчакам захоронений с черепом и костями конечностей (так называемой «шкурой») коня (точнее — какой-то части таких захоронений), которые в Центральной Азии на предшествующем хронологическом этапе определяются Ю.С. Худяковым как уйгурские. Однако дальнейшая идентификация их по этому признаку теряет смысл, так как в конце I — начале II тыс. н.э. подобный обряд зафиксирован практически по всей степной полосе Евразии (Казаков, 1984). Какие из этих погребений являются кыпчакскими — сказать трудно.

В свете идентификации кыпчаков в Центральной Азии с одним из наиболее крупных телеских племён — сеяньто, предложенной С.Г. Кляшторным, ранние кыпчакские памятники следует искать среди погребений с конём древнетюркского времени, этническая принадлежность которых с наибольшим основанием может быть определена как телеская. По этому пути уже идут некоторые исследователи; однако, как и в первом случае, при общей нивелировке дрсвне- тюркской культуры, в которой выделяются только три крупные этнокультурные комплексы — кыргызский, алтае-телеский и сросткинский; определить в массе погребений с конём захоронения собственно кыпчаков, если они и существуют, вряд ли будет возможно. Следует отметить также, что сама традиция погребений с конём постепенно исчезает в начале II тыс. н.э., то есть именно в то время, когда власть в степи перешла к кыпчакам.