|

|

|

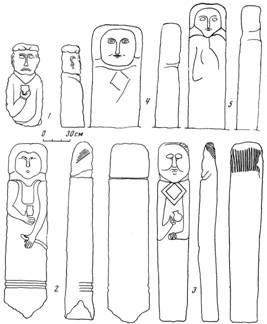

Рис. 1. 1 — изваяние 1 (с. Чингистай Катон-Карагайского р-на); 2 — изваяние 2 (с. Трушниково Большенарымского р-на); 3 — изваяние 3 (с. Никитинка Уланского р-на); 4 — изваяние 4 (верховья р. Терсайрык Тарбагатайского р-на); 5 — изваяние 5, там же.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

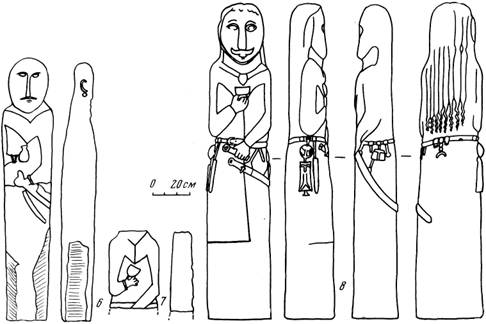

Рис. 2. 6 — изваяние 6, (верховья р. Белезек Маркакольского р-на); 7 — изваяние 7, там же; 8 — изваяние 8 (совхоз «Мичуринский» Зайсанского р-на).(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

шапку казахов с меховой отделкой. Рельефно показаны уши с серьгами в виде кольца с выступом на верхней части и каплевидной подвеской. Правая рука согнута под 45° в локте; между большим и средним пальцами зажат кубок на ножке. Валиком у запястья показан манжет, треугольным вырезом на груди обозначена верхняя часть одежды. Опущенная левая рука слегка согнута в локте, кисть её, расположенная ниже пояса, осталась на несохранившейся части монолита.

Изваяние 2. Высота 190, ширина 42-46, толщина 22-30 см. Доставлено в музей в 1950 г. из с. Трушииково Большенарымского района и было дважды опубликовано в научных изданиях. [6] Однако при опубликовании были допущены некоторые неточности в изображении, имеющие принципиальное значение. В частности, в обеих публикациях не дана полная высота изваяния, не показаны пряди волос, обозначенные с правой стороны головы четырьмя рельефными линиями, искажены черты лица, а также форма сосуда и сабли, не обозначены прямоугольный нагрудник и две горизонтальные полосы (углубления), подчёркивающие нижний край одежды. Кроме того, не воспроизведена горизонтальная полоса на уровне плеч, отделяющая нижний край головного убора со стороны спины и существенно дополняющая представление о его форме.

Изваяние 3. Высота 190, ширина 32-34, толщина 20-23 см. Найдено в 7 км от с. Никитинки Уланского района, по левую сторону дороги на Алгабас у современного казахского кладбища. По словам местных жителей, изваяние находилось первоначально в 200-300 м восточнее этого места, у одного из небольших каменных курганов, разрушенных в настоящее время пахотой. Голова выделена из монолита широкой выемкой спереди и по бокам. Миндалевидные глаза обозначены линией, переходящей к носу и подчёркивающей мясистые щеки. Схематично очерчены рот и короткие усы. Выступающим над лбом валиком отмечены причё-

санные назад волосы. На висках и затылке рельефными полосами показаны прямые пряди волос. Правая рука согнута под 45° в локте, ладонь раскрыта (большой палец не обозначен), пальцы прикасаются к сосуду формы кувшина с округлым туловом и расширенной кверху горловиной. Подковообразным валиком у запястья левой руки отмечено, по-видимому, украшение типа браслета. Тут же проходит поперечный выступ, обозначающий манжет. Кисть не обозначена. От подбородка начинается на-

Рис. 3. Фотографии изваяний 1-3, 8:

а — изваяние 8; б — изваяние 3; в — изваяние 2; г — изваяние 1.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

грудник в виде двух ромбов, вписанных один в другой, очерченный углублёнными линиями.

Изваяние 4. Расположено на левом берегу р. Терсайрык Тарбагатайского района, в 70 км к югу от с. Акжар, у восточной стороны (лицом на восток) квадратной (4х4 м) ограды, ориентированной по странам света. В 1968 г. ограда была раскопана учащимися Ластинской восьмилетней школы. По словам завуча этой школы Н. Мынжанова, в процессе раскопок встречались мелкие кусочки древесного угля и зола. Высота изваяния над поверхностью земли 108, толщина 23, ширина 40-45 см. Изображённый на изваянии зимний головной убор подобен головному убору трушниковской статуи (рис. 1, 2). На груди угадываются неясные контуры ромбовидного украшения и опущенной левой руки.

Изваяние 5. Расположено в 3 м восточнее изваяния 4, лицом к востоку. Высота над поверхностью земли 130, ширина 38, толщина 20 см. Брови и нос обозначены единым рельефом. Отчетливо видны очертания головного убора, аналогичного головным уборам, изображённым на изваяниях 2 и 4. Слабо прослеживаются контуры чуть согнутой в локте правой руки и верхняя часть левой.

Изваяние 6. Высота 212, ширина 32-40, толщина 15-26 см. Расположено на левом берегу р. Белезек Маркакольского района, в 3 км к югу

от оз. Чобтыколь, на месте заброшенной зимовки. Поблизости в беспорядке разбросано много камней, по-видимому, от кургана, разрушенного при постройке кошары. Яйцевидная голова выделена от туловища спереди и с боков. На груди отчётливо видны очертания широкого воротника, спускающегося с плеч. Выпуклым валиком обозначены манжеты рукавов. Правая рука под прямым углом согнута в локте. Концы слабо прочерченных пальцев прикасаются к кувшиновидному сосуду с уплощённым дном и отогнутым венчиком. Левая рука лежит на рукояти слегка изогнутой сабли. Над саблей прослеживаются очертания неясного предмета, возможно, колчана, а под ней — нечёткие контуры кинжала. На уровне кисти левой руки прочерчен пояс с округлой пряжкой (?). К правому уху (левое не обозначено) «подвешена» массивная шаровидная серьга.

Изваяние 7. Найдено рядом с изваянием 6. Голова и нижняя часть не обнаружены. Сохранившаяся высота (от плеч до пояса) 63, ширина 40, толщина 15-20 см. На груди изображен воротник, треугольником спускающийся с плеч. Ниже его — округлая чаша, зажатая между большим и указательным пальцами правой руки. Левая рука в полусогнутом положении опущена к поясу, показанному в виде выпуклого валика. Кисть её осталась за пределами сохранившейся части статуи. Валиком в области правого запястья обозначен манжет.

Изваяние 8. Высота 255, ширина 38-55, толщина 30-42 см. Обнаружено в 1971 г. на территории фруктового сада совхоза «Мичуринский» Зайсанского района, в 5 км западнее г. Зайсан. [7] В 1,5 км к востоку от места находки имеется курганный могильник, откуда, по всей вероятности, происходит эта скульптура. Она представляет собой портрет мужчины, выполненный из глыбы серого крупнозернистого гранита. Голова выделена из монолита. Высоким рельефом показаны руки и изображённые предметы. Правая рука согнута под 45° в локте и держит невысокий с широким горлом кубок на низком поддоне. Левая опущена и сжимает рукоять кинжала, вынутого из ножен (?). Сабля «подвешена» к поясу (с левой стороны) на двух ремешках, пристёгнутых к бляхам-обоймам, изображённым у перекрестия и в середине полосы. С правого бока обозначены два каптаргака, футляр для ножа и оселок (?), подвешенные к поясу, а слева — трапециевидная сумка. Отчётливо показаны пряди волос, разделённые сверху прямым пробором и спускающиеся с затылка к поясу. Концы прядей завиваются в «штопор». Детали лица сохранились плохо. Хорошо видны слегка закрученные вверх усы и левый глаз, изображённый глядящим, т.е. с раскрытыми веками. Глубокой вертикальной линией спереди и горизонтальной с правого бока показана правая пола кафтана с открытым, спускающимся с плеч воротом, украшенным на груди сердцевидной бляхой-застёжкой. Сзади, между двумя декоративными пряжками, помещена на поясе «полулунная» бляха.

Представленная группа памятников характеризуется прежде всего единством стиля и композиции. Это, как правило, обработанная со всех сторон фигура человека, изображённого с сосудом в правой руке (на уровне груди) и саблей (у пояса) в левой. Характерным для этой группы является также изображение одежды на скульптурах, часто разработанной в деталях, и другие предметы. Для обоснования датировки атрибуцию изваяний следует рассмотреть более подробно.

Одежда. На семи изваяниях (рис. 1, 1-2, 4-5; рис. 2, 6-8) изображены мужчины в зимних одеждах, судя по характерной форме воротников (рис. 2, 6-8), отороченным мехом полам (рис. 1, 2) и рукавов (рис. 1, 1, 6-7) шуб и тулупов, покрой которых живо напоминает казах-

ские «iшiқ» и «тоң». [8] Интересно, что на изваянии 8 показана лишь правая пола, тем самым, очевидно, подчёркивалось её положение поверх левой. Это не противоречит покрою одежды тюрка-тугю на изображении, обнаруженном в Северной Монголии. [9]

Обращают на себя внимание головные уборы, изображённые на скульптурах. Совершенно идентичны головные уборы трёх изваяний (рис. 1, 2, 4-5). Любопытно, что на трушниковском изваянии (рис. 1, 2) обозначено несколько коротких прядей в области правого виска, как бы поверх головного убора. Древнему ваятелю, очевидно, было важно показать здесь наличие причёски, невидимой сквозь «надетую» шапку.

Такая шапка-ушанка с широкой тульёй весьма напоминает покрой зимнего мужского головного убора казахов «тымак». Кстати, «тымак» не встречается у других народов и является характерным признаком казахской национальной одежды. [10]

Округлой формы головной убор, изображенный на чингистайской скульптуре (рис. 1, 1), подобен «берiк» — так называется казахская шапка с меховой опушкой. [11]

Причёска изображена на двух изваяниях. На одном (рис. 1, 3) это тонкие пряди волос, опускающиеся до плеч. На другом (рис. 2, 8) — восемь широких прядей, распущенных по спине, с закрученными в «штопор» концами. Подобная причёска изображена на скульптуре из Киргизии (VI-VIII вв.), [12] только на ней насчитывается семь прядей, а не восемь.

Серьги изображены на двух изваяниях: 1 — в виде скобы с подвесным шариком (рис. 2, 6) и 2 — с каплевидной подвеской (рис. 1, 1) Подобные формы бытовали в VII-VIII вв. на Алтае и в Туве. [13]

Ожерелье представляет собой подвешенную на широкой ленте (?) сердцевидную бляху (рис. 2, 8), форма которой типична для VI-VIII вв. н.э.

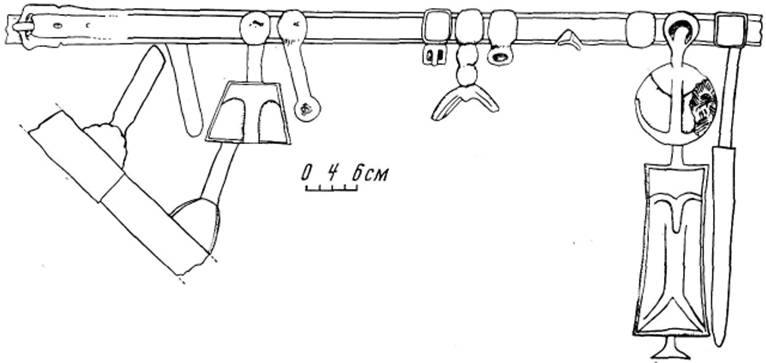

Пояса. Заслуживает внимания поясной набор, изображенный лишь на одной скульптуре (рис. 2, 8). Он состоит из пряжки основного ремня, семи подвесных ремешков, закреплённых пятью накладными бляхами, и двух декоративных пряжек, отходящих от квадратных наременных блях. Два ремешка пришиты к основному ремню без помощи блях. К подвесным ремешкам подвешены: справа — округлый и подпрямоугольный каптаргаки, футляр для ножа (или оселок?); слева — трапециевидный каптаргак и сабля; сзади — «полулуница», помещённая между декоративных пряжек. Два подвесных ремешка с левой стороны свободны (рис. 4).

Несколько разнообразных каптаргаков, подвешенных к одному поясу, встречаются на изваяниях VI-VIII вв. н.э. из Иссык-Куля. [14] Аналогичные декоративные пряжки и бляхи типа «полулуницы» известны из Деменковского могильника и относятся В.Ф. Геннингом к VII-VIII вв. [15] Подобные пряжки зафиксированы в Венгрии на поясах второй половины VII в., [16] а также в Перещепинском кладе. [17]

На изваянии 6 изображён пояс с округлой пряжкой. Другие пояса (рис. 1, 1; рис. 2, 7) показаны без пряжек и блях.

Сосуды изображены на шести изваяниях. По форме среди них можно выделить четыре группы.

К первой относится сосуд в виде чаши с округлым дном (рис. 2, 7). Такого типа сосуды изображены на скульптурах Тувы, [18] Восточного и Центрального Казахстана, [19] датированных VII-VIII вв. н.э.

Рис. 4. Развёртка пояса, изображенного на изваянии 8.

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

Ко второй группе относятся кубки (рис. 1, 1; рис. 2, 8), встречающиеся также на изваяниях Семиречья, [20] Тувы, [21] Монголии. [22]

Третью группу составляют кувшины с шаровидным туловом и слегка отогнутым венчиком (рис. 2, 6) или расширенной горловиной (рис. 1, 3).

Кувшины с шаровидным туловом найдены в погребениях VII-IX вв. Павлодарского Прииртышья. [23] Подобные сосуды изображены на изваяниях Тувы. [24] По мнению Л.А. Евтюховой, аналогичные формы были наиболее распространены в VII-VIII вв. «...среди населения Саяно-Алтайского нагорья». [25]

К четвертому типу принадлежит сосуд баночной формы с выделенной шейкой (рис. 1, 2). Аналогичные сосуды встречены в погребениях VI-VIII вв. [26] и изображены на каменных скульптурах Тувы. [27]

Таким образом, сравнительный анализ позволяет датировать изображенные на рассматриваемых изваяниях сосуды в рамках VII-VIII вв. н.э.

Оружие. Изображено на трех изваяниях и представлено саблями и кинжалом. В двух случаях сабли изображены подвешенными к поясу на ремнях, пропущенных через фигурные обоймы (рис. 2, 8), в одном — в левой (опущенной) руке (рис. 1, 2). На зайсанской скульптуре (рис. 2, 6, 8) рукоять сабли украшена крестовидной бляхой и оканчивается кольцевым навершием, аналогичным навершию сабли из Перещепинского клада. [28] Интересно, что близкое сходство с материалом Перещепинского клада

наблюдается и в деталях поясного набора. Сходство некоторых предметов, изображённых на зайсанской статуе, с изделиями авар Приднепровья связано, очевидно с их появлением в VI в. на Алтае и культурными связями прииртышских племён со своими соседями.

Сабля с прямым перекрестием на трушниковской скульптуре (рис. 1, 2) аналогична саблям, изображенным па тувинских статуях VII-VIII вв. [29]

Таким образом, приведённые аналогии свидетельствуют о синхронности изваяний первой группы и тюркских изваяний Алтая, Тувы, Южной Сибири, Семиречья. Наличие одновременных погребальных комплексов в Прииртышье [30] позволяет считать, что в VII-VIII вв. Восточный Казахстан был заселён тюркскими племенами, входившими в состав Западно-Тюркского каганата.

Вторая хронологическая группа изваяний (рис. 5-8) представлена, преимущественно, антропоморфными стелами.

Изваяние 9. Объёмная фигура сидящего человека исполнена из серого крупнозернистого гранита. Голова утрачена. Имеются сколы в области кисти правой руки. Сохранившаяся высота 72, ширина 35-60, толщина 18-50 см. Обнаружено в 1970 г. на дне небольшого ручья, впадающего в р. Кара-Кабу в 2 км севернее с. Орловкн Маркакольского района. Кисть левой руки лежит на левом колене. Правая рука согнута иод 45°

|

|

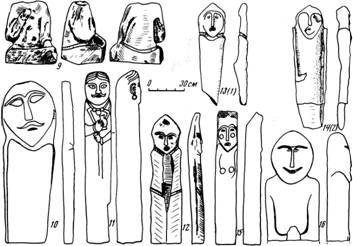

Рис. 5. 9 — изваяние 9 (с. Орловка Маркакольского р-на); 10 — изваяние 10 (с. Куйган Тарбагатайского р-на); 11 — изваяние 11 (с. Бобровка Маркакольского р-на); 12 — изваяние 12 (с. Дирижабль Уланского р-на); 13 — изваяние 13 (у кургана, расположенного в 9 км западнее с. Точка Уланского р-на); 14 — изваяние 14, там же; 15 — изваяние 15 (с. Точка Уланского р-на); 16 — изваяние 16 (с. Пугачёво Курчумского р-на).(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

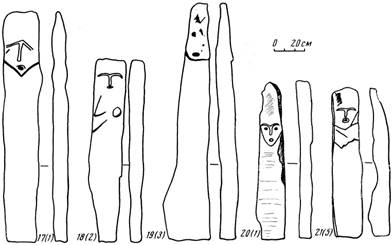

Рис. 6. Изваяния 17-21 у кургана, расположенного в 12 км к северо-северо-востоку от ст. Уш-Биик Жарминского р-на Семипалатинской обл.(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

в локте и прижата к груди. На спине и боках отчётливо видны очертаний узкого пояса.

Изваяние 10. Высота 170, ширина 32-48, толщина 10-12 см. Хранилось во дворе жителя с. Куйган Тарбагатайского района Молгаждара Дайрабаева, который подобрал его в 1961 г. у восточной полы кургана с продолговатой каменной насыпью (4х8 м, высота 15 см), длинной осью ориентированной с севера на юг. Курган расположен в 6 км к югу от с. Куйган, на правой стороне дороги в Сасык-Вастау (в 2 км от с. Актам).

Слегка склонённая вправо голова выделена из монолита волнистым углублением под подбородком и едва заметным сужением по бокам. Брови переданы выпуклым изогнутым валиком. Миндалевидные глаза как бы закрыты, усы довольно большие со слегка загнутыми вверх концами.

Изваяние 11. [31] Высота 190, ширина 24-30, толщина 25-28 см. Исполнено из четырёхгранной глыбы кремнистого сланца, подвергшейся обработке лишь спереди и частично с боков. Голова выделена из монолита выемкой под подбородком. На висках и темени обозначены пряди волос, разделённые прямым пробором. «Глядящие» (со зрачками) глаза, брови, детали одежды, руки, сосуд очерчены чёткими глубокими линиями. Нос, полные губы и большие, закрученные вверх усы исполнены высоким рельефом. На шее изображено ожерелье из двух пятиугольных, одной полуовальной и одной прямоугольной подвесок. На груди видны очертания отворотов кафтана. Правая рука держит кувшиновидный сосуд со слегка расширенным горлом и поддоном, левая сжимает рукоять сабли. В ушах прослеживаются полуовальные серьги с подвесным шариком.

Изваяние 12. Высота 145, ширина 32-34, толщина 10-18 см. Найдено у казахской могилы, сложенной из сланцевых плит, в 4,5 км от с. Дирижабль Уланского района, в 200 м справа от дороги, ведущей в с. Екатериновку. В 0,5 км восточнее места находки расположен каменный кур-

ган (на распаханном поле) диаметром 15 м, высотой 45 см. Голова выделена из ромбовидного в сечении сланцевого монолита за счёт боковых выемок, подчёркивающих характерную островерхую форму головного убора. Своеобразно обозначенные «раскрытые» глаза в виде замкнутых овальных валиков, тонкий, выступающий вперед нос и маленький рот сильно отличают это изваяние от остальных скульптур данного комплекса. Поперечной выемкой спереди и с боков показан, очевидно, нижний край короткого кафтана.

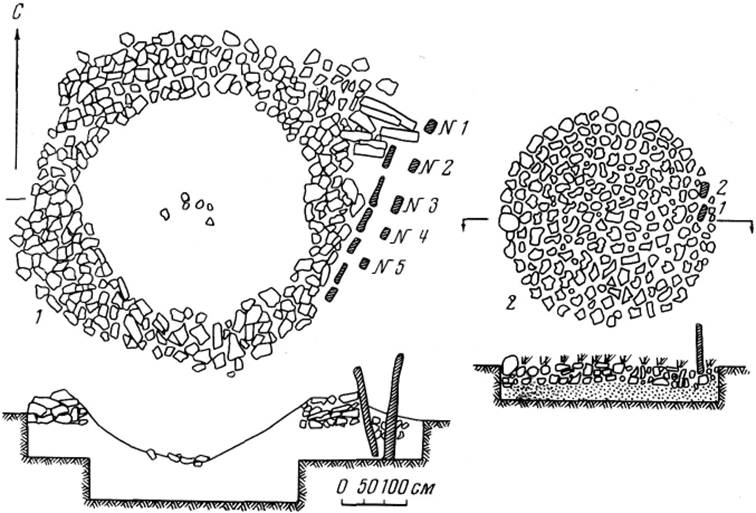

В 1972 г. нами исследован курган с каменными изваяниями, расположенный в 9 км западнее с. Точка Уланского района, на левом берегу р. Исир, впадающей в р. Сибинку. Диаметр кургана 6 м. Насыпь состоит из серого колотого габроидного камня. Оба изваяния были установлены у восточной полы кургана лицом на восток, с отклонением в 25° к югу. [32]

Изваяние 13 (южное). Высота 114, ширина 22-28, толщина 12 см. Голова выделена из монолита боковыми выемками и извилистым углублением под подбородком. Под островерхим головным убором отчётливо видны глаза, уплощённый, расширяющийся книзу длинный нос, крупный рот. Материал — розовато-серый среднезернистый гранит.

Изваяние 14. Высота 130, ширина 30-40 см. Голова выделена из монолита извилистым углублением под подбородком, а также за счёт подчеркнуто расширенных прямоугольных плеч. Руки опущены, правая слегка согнута, кисти не обозначены. Лицевая часть подвергнута сильному выветриванию. Тем не менее довольно отчетливо видны округлые глаза, рельефно обозначенный нос. Очертания нижней части лица видны недостаточно ясно, однако можно заметить заострённую линию подбородка.

|

|

Рис. 7. Фотографии изваяний 10, 13, 16:а — изваяние 16; б — изваяние 13; в — изваяние 10.(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

Рис. 8. Фотографии изваяний 12 и 15:а — изваяние 12; б — изваяние 15.(Открыть Рис. 8 в новом окне) |

Исполнено это изваяние из прямоугольной глыбы серого крупнозернистого гранита.

После расчистки обозначились очертания округлой выкладки, сооружённой из колотого скального камня; диаметр её 6 м, толщина от 30 (у края) до 80 (к центру) см. На глубине 75 см в центральной части выкладки найдены остатки костей животных (зубы лошади, обломки костей ног овцы).

Изваяние 15. Высота 152, ширина 22-24, толщина 17-20 см. Подобрано у казахской могилы, расположенной в 6 км восточнее с. Точка Уланского района, по левую сторону дороги в с. Медведку. По стилю изображения глаз и рта аналогично изваянию 12. Довольно высокий подпрямоугольной формы головной убор «подправлен» сверху двумя широкими диагональными сколами. Нос и слегка изогнутые брови показаны одним рельефом. Выпуклыми небольшими овалами обозначены груди; такой же приём использован в изображении щёк.

Изваяние 16. Полная высота около 2 м, ширина у плеч 63 см, толщина 24 см. Доставлено в областной музей в 1968 г. геофизиком Е.С. Шуликовым. Найдено расколотым на три части у кургана, расположенного в 2 км северо-восточнее с. Пугачёво Курчумского района, на правом берегу р. Курчум. Нижняя часть оставлена на месте находки. Яйцевидной формы голова выделена из монолита. Брови и нос исполнены одним рельефом. Отчётливо видны близко поставленные «раскрытые» (со зрачками) глаза. Маленький рот и прямые усы, направленные под 45° вверх, очерчены схематично. Широкие плечи подчёркивают объёмность торса и рук, сложенных на поясе. В руках слабо прослеживаются очертания сосуда (эта часть изваяния местами оббита).

Особую группу составляют пять изваяний (рис. 6), обнаруженных в Жарминском районе Семипалатинской области [33] у разрушенного каменного кургана (с восточной его стороны), изваяния вытянуты в линию северо-восток — юго-запад, лицом на восток (рис. 9, 1). Курган представлял собой подквадратное (6х6 м) в плане, плоское сооружение из камней, с вертикально вкопанными плитами размером (в среднем) 18х70х215 см, сохранившимися с востока. Предпринятые раскопки не дали дополнительного материала. Все изваяния очень плохой сохранности. Материалом для них послужил местный крупнозернистый гранит серого с розоватым оттенком цвета, легко поддающийся выветриванию. Наиболее сильному выветриванию подверглось изваяние 19 (3). [34] Лучше всего сохранилось изваяние 20 (4).

Общим для этих скульптур являются довольно высокие головные уборы прямоугольной (рис. 6, 17, 18, 21) и конусообразной (рис. 6, 19, 20) формы.

Изваяние 17 (1). Высота 216, наибольшая ширина 35, толщина 18 см. Голова выделена из монолита лишь спереди, за счёт выемки в виде сходящихся под подбородком линий, подчёркивающих очертания нижней части лица. Нос и приподнятые к переносице прямые брови показаны одним рельефом. Рот, исполненный в виде овального углубления, сверху ограничен подковообразным валиком (усы?).

Изваяние 18 (2). Высота 172, ширина 30, толщина 15 см. Голова выделена спереди выемкой, подчёркивающей линию нижней части лица и подбородка. Нос и слегка изогнутые брови показаны одним рельефом. Приподнятый к носу рот очерчен в виде овального углубления. На уровне груди прослеживаются неясные контуры согнутой в локте правой руки, а в том месте, где должна быть кисть, — очертания округлого предмета (?).

Изваяние 19 (3). Высота 225, ширина 18-45, толщина 6-8 см. Голова выделена из монолита за счёт выступания вперёд её нижней части. Детали лица почти полностью уничтожены выветриванием. Сохранились лишь очертания рта в виде неглубокого овала и часть правого глаза.

Изваяние 20 (4). Высота 150, ширина 18-27, толщина 12-15 см. Голова выделена из монолита за счёт выступания лицевой части вперёд. Нос и слегка изогнутые брови показаны невысоким, но отчётливым рельефом. Не менее чётко исполнены продолговатые небольшие глаза и округлый рот.

Изваяние 21 (5). Высота 142, ширина 25-30, толщина 15-18 см. Голова выделена из монолита выемкой в виде двух сходящихся под подбородком линий, ограничивающих очертания нижней части лица. Нос и слегка изогнутые брови показаны одним рельефом. Контуры овального рта замкнуты выпуклым валиком. На уровне груди прослеживаются неясные контуры правой руки.

Итак, для второй группы изваяний характерно обобщение форм как в изображении одежды, так и всего силуэта в целом. В сущности, более или менее детальной обработке подвергалась лишь передняя сторона, за исключением изваяний 9 и 16, стиль исполнения которых приближается к объёмной скульптуре.

Группы каменных изваяний, поставленных у выкладок со следами жертвоприношений (кости лошади и овцы), позволяют (подобно тувинским [35] и алтайским [36]) усматривать в них культовые сооружения. В Жарминском районе (Семипалатинская обл.) на кургане позади изваяний были поставлены шесть гранитных плит. Несколько таких же плит лежали в северо-восточной части кургана. Наличие вкопанных у кургана плит отражает, по-видимому, обычай тюркских племён оставлять у культовых сооружений балбалы. К сожалению, курган был разрушен при ограблении, и поэтому точно восстановить его первоначальный облик в настоящее время трудно. В данном случае хотелось бы подчеркнуть, что Г. Рубрук, описывая обычаи команов, упоминает о плитах, вкопанных по углам вымощенной четырёхугольной оградки. [37]

Таким образом, два комплекса из пяти (рис. 9, 1) и двух (рис. 9, 2) каменных изваяний в каждом, являлись, по-видимому, составной частью культовых сооружений таких же, как в Семиречье, Центральном Казахстане, Поволжье и Южной России. Преобладание женских изваяний у выкладок с остатками жертвоприношений подтверждает ранее высказанное предположение о существовании у кипчаков культа женского боже-

ства. [38] Он долго сохранялся и в обычаях казахов. По свидетельству письменных источников, кипчаки называли свои изваяния «сын-таш», т.е. «каменный образ». Это название сохранилось до сих пор в исторической топонимике Казахстана (Сын-тас). [39]

Датирующих признаков для второй группы изваяний имеется мало. Некоторые детали одежды (меховые манжеты, отвороты кафтана), изображённые на бобровском изваянии (рис. 5, 11), дают определённое

Рис. 9. 1 — план и разрез кургана с пятью каменными изваяниями (в 12 км к северо-северо-востоку от ст. Уш-Биик Жарминского р-на Семипалатинской обл.); 2 — план и разрез кургана с двумя каменными изваяниями (в 9 км западнее с. Точка Уланского р-на).

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

представление о покрое верхнего платья знатного воина-кочевника. Из головных уборов следует отметить островерхие, по-видимому летние, шапки мужчин (рис. 5, 10, 14, 16) и разнообразные варианты конических (рис. 5, 12, 13; рис. 6, 20) и подпрямоугольных (рис. 5, 15; рис. 6, 18) женских покрывал, бытующих у казахов. [40] Форма головного убора на изваянии 20 очень близка «саукеле», который носили казахские девушки-невесты и молодые женщины в первый год замужества. [41] Аналогичной формы головные уборы были найдены нами в кимакско-кипчакских курганах Прииртышья (XII-XIII вв. н.э.). [42]

Известно, что головной убор, являясь наиболее консервативным элементом одежды, весьма продолжительное время сохраняет традиционные черты этнического, социального и идеологического факторов. [43] Поэтому разнообразие форм головных уборов на изваяниях восточноказахстанского комплекса связано, очевидно, как с определённой этнической неоднород-

ностью населения, оставившего эти памятники, так и с социальным положением изображённых.

Причёска в виде прядей волос на висках и темени, разделённых прямым пробором, изображена на изваянии 11 (рис. 5, 11). Такой вариант зафиксирован на одном из древнетюркских изваяний Тувы. [44] На бобровском же изваянии (рис. 5, 11) изображены ещё серьги и ожерелье. Серьги исполнены в виде скобы с подвесным шариком, подобно серьгам, изображённым на каменных изваяниях Монголии и найденным в Сростскинском могильнике, которые датируются IX-XI вв. [45] Ожерелье составлено из одной полукруглой, одной прямоугольной и двух пятиугольных привесок, форма которых очень напоминает многочисленные варианты украшений, найденных в могильнике Саркела — Белой Вежи (IX-XI вв. н.э.). [46] Изображённые на уровне груди сосуд с поддоном, форма которого встречается и в IX в. н.э., [47] и сравнительно поздний вариант сабли (судя по сильно скошенной в сторону лезвия рукояти), а также нетипичная для предшествующего времени линейно-прорезная техника в передаче глаз, бровей, рук, с учётом вышеприведённых аналогий, дают основание датировать бобровскую скульптуру временем позднее VIII в. Учитывая стилистическое единство в изображении головы и лица, в сравнении с аналогичными памятниками из сопредельных территорий и южнорусских степей, весь комплекс изваяний второй группы следует датировать IX-X вв. н.э. Так, приём выделения головы из монолита двумя прямыми углублёнными линиями, сходящимися под острым углом у подбородка (рис. 5, 15; рис. 6, 17, 21), техника изображения бровей и носа (рис. 5, 10, 12, 16; рис. 6, 17-18, 20-21), высоких конусообразных головных уборов (рис. 6, 19-20), а также своеобразная стилизация женской груди и щёк (рис. 5, 15) аналогичны семиреченским изваяниям VIII-X вв., [48] что позволяет включить их в единый круг синхронных памятников изобразительного искусства кимаков-кипчаков. Интересно, что некоторые изваяния восточноказахстанского комплекса (рис. 5, 12, 15; рис. 6, 13, 16) по манере изображения чрезвычайно сходны с половецкими статуями, выставленными в Донецком и Ждановском музеях, [49] а также с изваянием, найденным в Саратовской области (рис. 5, 14). [50]

Одним из традиционных признаков половецких скульптур является изображение человека, держащего сосуд в сложенных на животе руках. Подобная поза зафиксирована на курчумском изваянии (рис. 5, 16). Исследователи каменных скульптур Восточной Европы (С.А. Плетнёва, Г.А. Фёдоров-Давыдов) связывают их происхождение с историей восточных половцев — кимаков и кипчаков, продвинувшихся в X-XI вв. на Запад. [51] Восточноказахстанские аналоги являются убедительным подтверждением этого предположения.

Особое место среди рассматриваемых изваяний занимает объёмное изображение сидящего с подогнутыми под себя ногами человека из Маркакольского района (рис. 5, 9). Поза этой скульптуры является повторением тувинских изваяний, поставленных у поминальных сооружений, [52]

представляющих собой, по мнению исследователей, портреты знатных орхонских тюрков. [53] Можно предположить, что прииртышский образец также является поминальным портретом одного из потомков центральноазиатских тюрок, поскольку об их пребывании на территории Прииртышья во время военных походов сообщают надгробные эпитафии в честь Тоньюкука и Бильге-кагана. Так, в тексте одной из них имеются слова: «Тоньюкук повёл войска через реку Иртыш и до зари дошел до Болчу». [54] Описывая походы Бильге-кагана на тюргешей, летописец сообщает его маршрут, пролегавший, в частности, «... через Алтунскую чернь...» и «...через реку Иртыш». [55]

Включение данного изваяния во вторую хронологическую группу обусловлено стилистическими особенностями в трактовке силуэта, выраженными обобщённостью форм и схематизацией изображенных атрибутов.

Таким образом, судя по приведенным аналогиям, каменные изваяния второго типа более поздние, чем скульптуры первой группы, и являются памятниками кимаков-кипчаков, расселявшихся в районе Прииртышья с VIII по XIII в. н.э. О существовании обычая увековечивать в камне портреты кимаков имеется свидетельство Г. Рубрука, писавшего в XIII в., что «... команы (одно из названий кимаков и кипчаков. — Ф.А., А.Ч.) насыпают большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращённую лицом к востоку и держащую у себя перед пупком чашу». [56] У казахов, как и у многих других современных тюркоязычных народов, существовал обычай заменять покойника на поминках деревянной куклой. [57] Эту куклу в одеждах умершего сажали между гостями, угощали едой и питьём. Не исключено, что этот обряд был унаследован казахами от кимаков и кипчаков, совершавших, по всей вероятности, аналогичные действия во время тризны. Только место покойного у кимаков занимала не «деревянная кукла», а каменное изваяние, исполненное, кстати сказать, с чашей в руках.

Вопросы происхождения и назначения каменных изваяний нельзя рассматривать без учёта узколокальных особенностей. И вполне закономерно, что распространённый в древнетюркском обществе обычай сооружать статуи из камня на могиле вождя эволюционировал в кимакской среде по-своему, в соответствии с устоявшимися здесь традициями и местными условиями. Являясь отражением религиозных воззрений кимакских племён, большинство статуй представляют собой и значительную художественную ценность. Каждая из них — это неповторимый образ, наделенный индивидуальными чертами, присущими лишь конкретному лицу. Типологическое изучение каменных изваяний с точки зрения иконографии в сравнении с местным антропологическим материалом из синхронных погребений позволит, на наш взгляд, в дальнейшем осветить определённый круг вопросов раннесредневековой истории Казахстана не только частного, но и общего характера.

F.Kh. Arslanova, A.A. Tcharikov.

Idoles en pierre du haut cours d’Irtych. ^

Résumé.

L’article est consacré à la publication des idoles en pierre découvertes ces dernières années sur le territoire du Kazakhstan oriental. En se fondant sur l’examen des ornements, habits, coiffes, récipients, ceintures, objets d’armes figurant sur les idoles, les auteurs ont divisé l’ensemble en deux groupes chronologiques: VII-VIII siècles de n.è. (tables I, II) et IX-X siècles de n.è. (tables III, IV). Le premier groupe comptant 8 idoles est identifié aux Turques T’ou-Kiue, le deuxième, comportant 13 sculptures — aux tribus des Kimaks — Kiptchaks. Deux tumuli flanqués du côté oriental de 2 et 5 statues sont, de l’avis des auteurs, des édifices cultuels ayant trait au rite sacrificatoire. Les parallèles ethnographiques dans la culture matérielle (similitudes des coiffes et des habits) et spirituelle (persistance de certaines particularités du rite funéraire) donnent lieu à supposer une certaine succéssibilité entre les tribus peuplant le bassin d’Irtych en haut moyen âge et les Kazakhs d’aujourd’hui.

[1] Н.Я. Коншин. О памятниках старины в Семипалатинской области. Зап. Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отделения Русского географического общества, 1903, вып. 1, стр. 1-32.

[2] Б.Г. Герасимов. Из мира легенд и недавнего прошлого. Зап. Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отделения Русского географического общества, 1909, вып. 4, стр. 2-12.

[3] А.П. Белослюдов. Отчёт о работах археологической экспедиции в окрестностях Усть-Каменогорска в 1910 г. Зап. Сибирского отделения Русского географического общества, 1912, вып. 6, стр. 1-4.

[4] А.В. Адрианов. Отчёт о поездке летом 1911 г. Изв. Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. Серия II, 1912, № 1, стр. 105-111; его же. К археологии Западного Алтая (из поездки в Семипалатинскую область в 1911 г.). Изв. Императорской археологической комиссии, вып. 62, Пг., 1916, стр. 79-91.

[5] С.С. Черников. Отчёт о работе Восточно-Казахстанской экспедиции 1947 г. Изв. АН КазССР. Сер. археол., 1949, вып. 2, стр. 37-58.

[6] Археологическая карта Казахстана. Алма-Ата, 1960, табл. IX, 287; Я.А. Шер, Каменные изваяния Семиречья. М.-Л., 1966, табл. 1, 7, стр. 75.

[7] Это изваяние было опубликовано Я.А. Шером и ошибочно помещено им в Талды-Курганской области. См. Я.А. Шер. Ук. соч., табл. IV, рис. 17. Некоторые детали поясного набора в его публикации искажены.

[8] И.В. Захарова, Р.Д. Ходжаева. Казахская национальная одежда (XIX — начало XX веков). Алма-Ата, 1964, стр. 54, рис. 10 — 1, 2.

[9] Liu Mau-tsal. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T’u-Küe). Bd I, Wiesbaden, 1958, S. 469, Abb. 2.

[10] И.В. Захарова, Р.Д. Ходжаева. Казахская национальная одежда, стр. 70, рис. 14, II.

[11] Там же, стр. 70, рис, 14, I.

[12] Я.А. Шер. Каменные изваяния, табл. VI, рис. 26.

[13] Л.А. Евтюхова. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии. МИА, 24, 1952, стр. 106, рис. 62, 2-3.

[14] Я.А. Шер. Каменные изваяния..., табл. VIII, 37, табл. XI, 47.

[15] В.Ф. Геннинг. Деменковский могильник — памятник ломоватовской культуры. ВАУ, 6, Свердловск, 1964, стр. 110, рис. 8, табл. IV, 14, 15; Р.Д. Голдина. Могильники VII-IX вв. на Верхней Каме. ВАУ, 9, Свердловск, 1970, табл. 6, 9, 51.

[16] A. Salamon. Über die etnischen und historischen Beziehungen des Gräberfeldes von Környe (VI. Jn.). Acta archaeologica, XXI, 3-4, Budapest, 1969. На это любезно указал А.М. [А.К.] Амброз, за что авторы ему глубоко признательны.

[17] Б.И. Маршак, К.М. Скалон. Перещепинский клад. Л., 1972, рис. на стр. 6.

[18] А.Д. Грач. Древнетюркские изваяния Тувы. М., 1961, табл. I, 24; табл. II, 15, 24.

[19] Я.А. Шер. Каменные изваяния..., табл. I, 4; табл. XIV, 56.

[20] Я.А. Шер. Каменные изваяния.., табл. I, 2; табл. X, 46; табл. XV, 62, 63; табл. XVI, 64.

[21] Л.Р. Кызласов. История Тувы в средние века. Изд. МГУ, 1969, стр. 28, рис. 3, 4.

[22] Л.А. Евтюхова. Ук. соч., рис. 46, 2.

[23] Ф.X. Арсланова. Памятники Павлодарского Прииртышья (VII-XIII вв.). В кн. «Новое в археологии Казахстана». Алма-Ата, 1968, табл. 1, 118.

[24] Л.А. Евтюхова. Ук. соч., рис. 14, 33; А.Д. Грач. Ук. соч., табл. II, I; рис. 1, 19.

[25] Л.А. Евтюхова. Ук. соч., стр. 107.

[26] Л.Р. Кызласов. История Тувы в средние века, стр. 20, табл. 1, 32.

[27] А.Д. Грач. Ук. соч., табл. I, 10.

[28] В.И. Маршак, К. М. Скалон. Перещепинский клад..., стр. 6.

[29] Л.А. Евтюхова. Ук. соч., рис. 67, 10; А.Д. Грач. Ук. соч., табл. 1, 13.

[30] Ф.X. Арсланова. Погребения тюркского времени в Восточном Казахстане. В кн.: «Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана». Алма-Ата, 1969, стр. 43.

[31] Обнаружено в 1911 г. А.В. Адриановым близ с. Бобровка Маркакольского района и опубликовано им в 1916 г. См. А.В. Адрианов. К археологии Западного Алтая. Изв. ИАК, 62, Пг., 1916, стр. 80-81, рис. 34-35.

[32] По свидетельству местных жителей, до недавнего времени здесь было ещё одно изваяние, отыскать которое нам не удалось.

[33] В 12 км к северо-северо-востоку от ст. Уш-Биик.

[34] Цифра в скобках означает порядковый номер изваяния у кургана, если считать с севера на юг.

[35] Л.Р. Кызласов. Ук. соч., стр. 23-32.

[36] Л.А. Евтюхова. Ук. соч., стр. 118.

[37] Г. Рубрук. Путешествие в Восточные страны. М., 1957, стр. 102.

[38] Г.А. Фёдоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Изд. МГУ, 1966, стр. 191.

[39] История Казахской ССР, т. I. Алма-Ата, 1957, стр. 94.

[40] И.В. Захарова, Р.Д. Ходжаева. Ук. соч., стр. 66, рис. 13-3; стр. 120, рис. 35; стр. 127, рис. 37.

[41] Там же, стр. 113, рис. 33.

[42] Ф.X. Арсланова. Памятники Павлодарского Прииртышья (VII-XIII вв.). В кн. «Новое в археологии Казахстана». Алма-Ата, 1968, табл. I, 155, 156.

[43] О.А. Сухарева. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии. Среднеазиатский этнографический сборник I. Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Сов. сер., XXI, М., 1954, стр. 300.

[44] Л.Р. Кызласов. О назначении древнетюркских каменных изваяний, изображающих людей. СА, 1964, 2, рис. 3.

[45] Л.А. Евтюхова. Ук. соч., рис. 62, 7-9.

[46] О.А. Артамонова. Могильник Саркела — Белой Вежи. МИА, 109, 1963, стр. 67, рис. 53, 7, 11; стр. 87, рис. 66; стр. 93, рис. 69; стр. 95, рис. 70; стр. 9-8, рис. 71.

[47] Л.Р. Кызласов. История Тувы, стр. 64, табл. II, 65.

[48] Я.А. Шер. Каменные изваяния, табл. XVIII, 80; XIX, 84; XXIV, 115; XXV, 119; XXVI, 124-125, 127-128.

[49] Выражаем глубокую признательность С.А. Плетнёвой за предоставленные фотографии этих скульптур.

[50] А. С[пицын]. Некоторые новые приобретения Саратовского музея. Изв. Археологической комиссии, вып. 53, Пг., 1914, стр. 106, рис. 38.

[51] С.А. Плетнёва. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях. МИА, 62, I, 1958, стр. 207 сл.; Г.А. Фёдоров-Давыдов. Ук. соч., стр. 186.

[52] Л.Р. Кызласов. История Тувы, стр. 30-31, рис. 5-6.

[53] Л.А. Евтюхова. Ук. соч., стр. 88, рис. 27-28.

[54] А.Н. Бернштам. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок. 1946, стр. 44.

[55] С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, 1959, стр. 11-12.

[56] Г. Рубрук. Ук. соч., стр. 102.

[57] А. Левшин. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих орд и степей, III, СПб., 1832, стр. 110.

Ф.X. Арсланова, А.А. Чариков

Ф.X. Арсланова, А.А. Чариков