С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов

С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов

Пазырыкская узда. К предистории хунно-юечжийских войн.

// Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. Материалы всероссийской научной конференции, посвящённой 70-летию со дня рождения Александра Даниловича Грача. СПб: Культ-информ-пресс. 1998. С. 169-177.

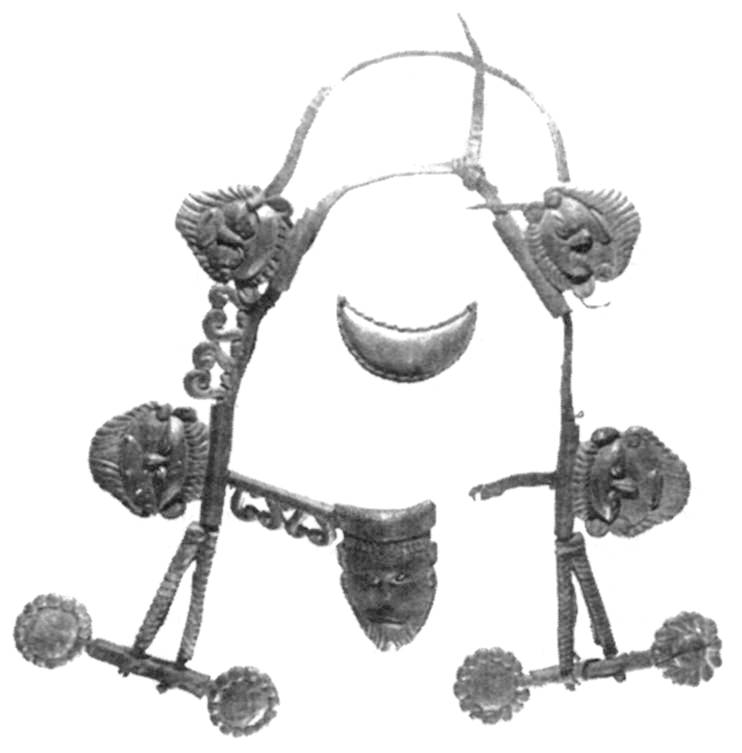

Среди предметов конского убора, найденных в Первом Пазырыкском кургане, давно привлекают к себе внимание исследователей пять антропоморфных деревянных подвесок, точнее — модели человеческих голов, на узде одного из коней погребённого вождя (Грязнов 1950: табл. XVIII). Они представляют собой округлые пластины, диаметром около 10 см, на внешней стороне которых в невысоком рельефе вырезаны изображения человеческих лиц (рис. 1). Две таких же подвески украшают нагрудник боевого коня. Все изображения, с учётом индивидуальных особенностей исполнения, передают определённый изобразительный канон. Это округлое лицо с широкими скулами, коротким носом, толстыми губами и крупными миндалевидной формы глазами с чётко оформленной складкой верхнего века под нависающим низким лбом. Нижняя часть лица покрыта густой бородой, заканчивающейся на скулах спиральными завитками. Выше завитков, уже на висках, находятся округлые как бы вывернутые наружу уши, между которыми показаны короткие торчащие волосы. Как семантически значимую деталь, следует отметить, что лбы у всех антропоморфных ликов были позолочены (Грязнов 1950: 34). Все изображения передают, по всей вероятности, монголоидный и в то же время несколько фантастический тип лица (как будто накладные бороды с завитками и «звериные» уши). Более реалистично выполнено изображение на центральной подвеске, но и оно не выходит за рамки установленного канона.

Отсутствие точных аналогий и в целом необычный характер рассматриваемых изображений вызвали неоднозначную оценку их со стороны исследователей. М.П. Грязнов просто назвал эти изображения «антропоморфными чудовищами», не вдаваясь в более детальное рассмотрение сюжета. М.И. Артамонов определил их как «деревянные подвески-личины» (Артамонов 1973: 279). С.В. Киселёв и С.И. Руденко рассматривали иконографические особенности этих изображений как результат влияния западных (среднеазиатских) художественных традиций и привели им аналогии в изображениях Беса из Аму-Дарьинского клада (Руденко 1953: 319-320; Киселёв 1951: 373). О функциональном назначении подвесок, кроме самых общих определений (украшения, маски), никто из этих исследователей не писал.

После длительного перерыва к анализу пазырыкских подвесок, как серии изображений человека, «незаслуженно оставленной без внимания как автором находок, так и последующими исследователями», обратились Л.Л. Баркова и И.И. Гохман, рассмотревшие, в первую очередь, антропологические особенности изображённых лиц (Баркова, Гохман 1994). По авторитетному заключению И.И. Гохмана, «на всех шести личинах, как и на носовой, изображены люди с доминированием признаков монголоидной расы»; при этом сочетание некоторых из этих признаков «характерно для центральноазиатских монголоидов с европеоидной примесью». Такая характеристика «соответствует той, которая получена при изучении палеоантропологических матери-

(169/170)

алов из курганов» (Там же: 31). На этом основании и развивая мысль М.П. Грязнова о приношениях Аржанскому «царю» со стороны подвластных племён, авторы справедливо полагают, что «композиция ликов человека из узды и нагрудника несла не только декоративно-эстетическую, но и социально-политическую нагрузку» (Там же: 32).

Рис. 1. Пазырыкская узда (Фото В.С. Теребенина).

Не вдаваясь в проблему антропологической характеристики населения пазырыкской культуры, находящуюся за пределами нашей компетенции, отметим, что окончательное суждение по этому поводу ещё так и не высказано. В своё время о преимущественно европеоидном облике пазырыкцев писал Г.Ф. Дебец (Дебец 1948: 144-145). В обобщающей работе В.П. Алексеева и И.И. Гохмана указывается, что в пазырыкской серии представители центральноазиатских монголоидов составляют меньшинство. «Что касается европеоидного элемента, принимавшего участие в формировании населения Горного Алтая эпохи железа, то он, по-видимому, имеет местное происхождение и восходит к местному европеоидному населению эпохи бронзы» (Алексеев, Гохман 1984: 68). Немаловажен и тот факт, что в раскопанных в последние годы курганах пазырыкской знати на Южном Алтае (плато Укок) были обнаружены представители чисто европеоидного антропологического типа (Балуева 1994). Очевидно, население пазырыкской культуры было смешанным в антропологическом отношении и включало как метисные, так и европеоидные типы. Весьма показательно, что здесь же, на Южном Алтае (курган Кутургунтас) были обнаружены и деревянные антропоморфные подвески к конской упряжи с изображениями лиц монголоидного типа — второй случай после пазырыкских находок (Полосьмак 1994: рис. 114). Это свидетельствует, во-первых, о том, что практика подвешивания моделей человеческих голов к конской узде имела в пазырыкской среде, по-видимому, достаточно широкое распространение; во-вторых, что имеются все основания рассматривать их как изображения иноплеменников, скорее всего, противников пазырыкцев.

(170/171)

Обычай сохранения головы (черепа или скальпа) убитого врага для скифского времени наиболее подробно описал Геродот. «Когда скиф убивает первого врага, — сообщается в IV книге его знаменитой “Истории”, — он пьёт его кровь. Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе — нет». Или: «Выделанной кожей скифский воин пользуется как полотенцем для рук, привязывает к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею. У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот считается доблестным мужем». В других случаях черепа убитых врагов, но не всех, как указывает Геродот, а «только самых лютых (т.е. “сильных” — С.К., Д.С.) скифы специальным образом покрывали изнутри позолотой и употребляли как чаши» (вспомним позолоченные лбы на пазырыкских подвесках!). Точно также поступали скифы со своими родственниками, с которыми по каким-либо причинам находились во враждебных отношениях: «При посещении гостей хозяин выставляет такие черепа и напоминает гостям, что эти родственники были его врагами и что он их одолел» (Геродот 1972: 202-203). Нельзя не видеть внутренней связи между этими двумя обычаями скифов, конкретные формы проявления которых зависели от значения и социального положения побеждённого. Головы (скальпы) рядовых врагов, за которых воин получал свою часть добычи, красовались на уздечке его коня, и из черепов наиболее знатных противников победители делали чаши.

Такие же обычаи зафиксированы несколько позднее и в восточных областях скифского мира. Как сообщает Сыма Цянь, у хуннов «тот, кто в сражении отрубит голову неприятелю или возьмет его в плен, жалуется кубком вина, ему же отдают захваченную добычу» (Таскин 1973: 41). При заключении мира между представителями Ханьского двора и Хуханье шаньюем, «используя как чашу череп правителя юечжи, разбитого шаньюем Лаошанем, они выпили вино в знак заключения договора, скреплённого кровью» (Там же). Лаошан Цзиюй, сын Маодуня, разбил юечжей в 165 г. до н.э. и, следовательно, всё это время (около 100 лет) череп юечжийского правителя сохранялся как реликвия. В этом рассказе о чаше, сделанной из черепа правителя юечжи и так долго хранившегося у хунну, на наш взгляд, кроется понимание смысла изображений моделей голов на пазырыкской узде. Впервые такая линия сопоставлений была предложена в работе 1989 г. С.Г. Кляшторным (Кляшторный 1989: 245-246). Близкой точки зрения при интерпретации подвесок из Кутургунтаса придерживается Н.В. Полосьмак (Полосьмак 1994: 80-87), ссылаясь при этом на исследования зарубежных авторов (К.Х. Лернер и К. Робинсон, работы 1991 г.). Однако исследования в этом направлении могут и должны быть продолжены.

Памятником каких исторических событий являются модели отрубленных голов на уздечке из Пазырыка? Кто были реальные противники, победу над которыми одержали пазырыкцы? Ответы на эти вопросы во многом зависят от определения этнической принадлежности населения пазырыкской культуры и времени сооружения Пазырыка.

В литературе уже довольно устойчиво сложилось мнение о возможности сопоставления населения пазырыкской культуры с юечжами, предложенное С.И. Руденко. При этом границы расселения юечжей С.И. Руденко очерчивал достаточно широко — «в Монгольском и, возможно, Советском Алтае и южнее до Бей-Шаня» (Руденко 1960: 176, рис. 108). Известно, что до середины II в. до н.э. юечжи жили в районе Восточного Туркестана и были разгромлены хуннами в 165 г. до н.э. (Крюков 1988: 236-241), что по времени совпадает с исчезновением больших Пазырыкских курганов на Алтае. Западнее Дуньхуана исследован могильник Алагоу пазырыкско-саглынского типа с вещами, выполненными в скифо-сибирском зверином стиле (Дебэн-Франкфор 1989; Погребова, Раевский 1988: 182-189). Упоминавшиеся выше погребения пазырыкской

(171/172)

знати на Укоке, типичных европеоидов, находятся уже в пределах Монгольского Алтая. Лёгкая высокая колесница из Пазырыка V с упряжкой четвёрки лошадей не могла возникнуть и использоваться в условиях алтайского высокогорья, и её следует, вероятно, связывать с открытыми степными пространствами более южных областей, где, очевидно, происходили основные события политической истории пазырыкцев (Савинов 1993: 132-133).

Исходя из всего сказанного, отождествление юечжей с племенами пазырыкской культуры может быть принято, но при условии широкого понимания границ распространения памятников пазырыкского типа, включающих территории южных районов Саяно-Алтайского нагорья, Западной Монголии и Восточного Туркестана. Именно так рассматривал их в своих ранних работах А.Д. Грач. «Ареал курганов пазырыкского типа, — писал А.Д. Грач, — включает не только территорию Алтая, но и обширные территории Центральной Азии и Восточного Казахстана. На всех этих территориях представлены памятники пазырыкского типа, оставленные племенами, которые, повидимому, составляли весьма могущественный союз» (Грач 1967: 225). Таким могущественным союзом могли быть, в первую очередь, юечжи, что не исключает иных точек зрения в поисках археологических «эквивалентов» юечжам письменных источников (Заднепровский 1997: 73-79).

Датировка больших Пазырыкских курганов определяется в пределах второй половины V в. до н.э. (Первый курган, откуда происходят антропоморфные изображения, является вторым по времени сооружения в пазырыкской цепочке); причём, сейчас наблюдается тенденция к удревнению памятника (Марсадолов 1988: табл. 3; Марсадолов, Зайцева, Лебедева 1994: табл. 2). Однако это мнение не является единственным. Так, К.В. Чугунов, возвращаясь к старой дискуссии о датировке Пазырыкских курганов и суммировав сведения о найденных здесь восточных и западных импортных изделиях, определяет время их сооружения концом IV — началом III вв. до н.э. (Чугунов 1993). Такое хронологическое определение полностью соответствует предлагаемой ниже интерпретации, но пока не может быть принято в качестве аргумента. Поэтому, оставляя в стороне вопрос об абсолютных датах, обратимся к той исторической обстановке на севере Центральной Азии, когда изображения поверженных противников, явных монголоидов, могли появиться на узде в погребении пазырыкского вождя.

Как уже говорилось, основным объектом нашего внимания в данном случае оказываются юечжи. Юечжи, могущественный племенной союз центральноазиатских кочевников, известен под этим именем только из китайских источников, описывающих события, происходившие в степи, по периметру северокитайских государств, в III-II вв. до н.э. (Hulsewe 1979: 119-123). Но к этому времени юечжи уже были давними обитателями Внутренней Азии — «данные об юечжах, усунях и сэ (саках) свидетельствуют о том, что эти племена продвинулись далеко на восток (юечжи до провинции Ганьсу) задолго до III в. до н.э., скорее всего, не позже VII-VI вв. до н.э.» (Грантовский 1975: 80).

Хотя Сыма Цянь располагает коренную территорию юечжей в конце III в. до н.э. «между Дуньхуанем и Циляньшанем», т.е. севернее Нань-шаня, в юго-западной части провинции Ганьсу (Hulsewe 1979: 120), более широкий анализ источников позволил Кадзуо Еноки утверждать, что здесь находились лишь основные центры юечжей, привязанные к древней трансазиатской торговой трассе. Реальная власть юечжийских вождей и расселение их племён распространялись тогда на большую часть Монголии, Джунгарию, Тяньшань, где они соседствовали с усунями, а также на Таримский бассейн и верховья Хуанхэ (Enoku 1959: 230-231).

(172/173)

Глухие и неясные сведения о юечжах и их стране появились в Китае ещё в до-ханьской литературно-историографической традиции. В несколько иной иероглифической транскрипции (юйши, юйчжи) этноним упоминается уже в трактате «Гуаньцзы» (V-IV вв. до н.э.) как название народа и страны, где в горах добывают нефрит. Позднее китайские комментаторы текста объяснят, что «юйши есть название северо-западных варваров» (Haloun 1937: 316). Страна Юйчжи упоминается в другом древнекитайском трактате, «Повествование о Сыне Неба My». Трактат, записанный на бамбуковых дощечках, был найден в 279 г. до н.э. в разграбленной княжеской могиле, вместе с летописью («Бамбуковые анналы»), доведённой до 299 г. до н.э. (Кривцова 1992: 354-363). Страна Юйчжи, согласно той реалистической части маршрута путешествия Сына Неба My, которая в точности соответствует маршруту похода Чжаоского государя Улинь-вана (325-299 гг. до н.э.), находилась в пяти днях пути к западу от нынешнего горного прохода Яньмэньгуань, на севере Шаньси, восточнее излучины Хуанхэ. Упоминается она в связи с «Нефритовой горой». Китайские транскрипции названий юйши, юйчжи и юечжи адекватно передают одну и ту же исходную форму этнонима. [1]

Другой аспект юечжийской проблемы — этнолингвистическая идентичность носителей этого имени. Столь крупные исследователи древней Внутренней Азии как Намио Эгами и Кадзуо Еноки, вслед за Г.Хэлоуном, решительно связывают юечжей со скифо-сакской этнокультурной общностью (Haloun 1937: 316; Enoku 1959: 227-232). Не менее распространена и другая позиция, согласно которой юечжи являются тем самым народом, который в античных и индийских источниках именуется тохарами. Такая идентификация серьёзно подкреплена текстами середины и второй половины I тыс. н.э., обнаруженными в Восточном Туркестане, и связывает юечжей с тохарами Таримского бассейна, говорившими и писавшими на диалектах очень архаичного индоевропейского языка (тохарский А и тохарский Б) (Иванов 1967: 106-118). Опыт реконструкции этапов тохарского продвижения на восток и возможных тохаро-китайских языковых связей, предложенный Э. Пуллиблэнком, основательно подкрепляет гипотезу о тождестве юечжей с тохарами (Pulleyblank 1966: 9-39; 1970: 154-160).

Более определённое суждение об этнолингвистической принадлежности юечжей, казалось бы, возможно получить в результате анализа тех языковых материалов, которые представлены памятниками среднеазиатских потомков юечжей, создателей кушанской империи. Благодаря эпиграфическим и нумизматическим находкам выяснилось, что кроме греческого и санскрита, в кушанской официальной языковой практике использовался иранский язык, несомненно связанный с территорией древней Бактрии и получивший название «бактрийского» (Лившиц 1974: 312-313). Какой же язык принесли в Бактрию предки кушан, юечжи-тохары? По мнению В.А. Лившица, речь может идти только о «сакском диалекте кушан» (Лившиц 1969: 48), прямо связанным с хотано-сакскими диалектами Восточного Туркестана. Сакский язык кушан, подобно языку парков в Парфии, исчез в результате ассимиляции пришельцев местной иранской средой (Там же). Напротив, В.В. Иванов не исключает тохарской принадлежности первоначального языка тохар-кушан, имея ввиду тохарский диалект Кучи (Иванов 1992: 19-20).

(173/174)

Рис. 2. 1 — модели человеческих голов на пазырыкской узде (по С.И. Руденко); 2, 3 — изображения хуннов из погребального комплекса Хо Цюй-бина. Прорисовки и эстампаж (по З. Такачу).

Вместе с тем, именно В.В. Иванов сформулировал гипотезу об этнической неоднородности юечжийского племенного союза, в который «на определённом этапе наряду с тохарами входили и восточноиранские племена» (Иванов 1992: 17). Учитывая, что во II в. до н.э. отнюдь не все юечжи покинули Внутреннюю Азию (согласно китайским источникам в Ганьсу и Восточном Туркестане остались «малые юечжи»), В.В. Иванов допускает «факт откочёвки на запад, в Среднюю Азию, именно восточно-иранского компонента этого (юечжийского — С.К, Д.С.) племенного объединения, пользовавшегося, наряду с другими, также этнонимом тохар» (Иванов 1992: 17).

Тезис об этнополитической неоднородности юечжийского племенного союза получил неожиданное подтверждение в результате петроглифических находок в юго-западной Монголии, где на скалах ущелья Цагангол (Гобиалтайский аймак), среди наскальных рисунков, помещался комплекс тамговых знаков (Вайнберг, Новгородова 1976: 69-73). Б.И. Вайнберг исследовала возможные связи цагангольских тамг и показала их единство

(174/175)

по начертанию и происхождению с весьма специфической группой тамг Средней Азии и Причерноморья — с тамгами на монетах царей Хорезма, Согда и Бухары, а также с сарматскими тамгами (Там же). Ещё ранее ею было установлено, что родственные династии Согда, Бухары и Хорезма II-I вв. до н.э. вышли из среды кочевых племён, принимавших участие в разгроме Греко-Бактрии, но, вместе с тем, они никак не были связаны с кушанской династией (Вайнберг 1972: 146-154). Б.И. Вайнберг именует их «юечжами дома Чжаову». Именно с этим «домом», согласно китайским источникам, связаны все правящие «дома», созданные юечжами к северу от Бактрии.

Очевидно, что та ветвь юечжийских племён, тамги которой зафиксированы в Гобийском Алтае, а позднее — в Согде, Бухаре и Хорезме, не была идентична южной кушанской группе юечжей. По своим генетическим связям северные юечжи тяготели к сарматским племенам Казахстана и Приуралья, аналогичные цагангольским тамги которых были зафиксированы для III-I вв. до н.э. (о сарматских связях юечжей см. также: Мандельштам 1974: 194-195). Цагангольский комплекс тамг свидетельствует о расселении в юго-западной Монголии, по крайней мере в пределах Монгольского и Гобийского Алтая, «во второй половине I тыс. до н.э. группы иранских племён» (Вайнберг, Новгородова 1976: 71). Тем самым, именно цагангольские тамги надёжно подтверждают гипотезу о юечжийской принадлежности «пазырыкцев», выдвинутую С.И. Руденко, и, более того, об их сарматских (восточноиранских) связях.

Этнополитическое разделение юечжийских племён и их «владетельных домов» во II-I вв. до н.э. на северную и южную группы отражает распад, после тяжёлых поражений конца III в. до н.э., юечжийского (тохарского) многоплеменного объединения, создавшего до того во Внутренней Монголии архаичную кочевническую империю, во главе которой стоял единый правитель и которая располагала войском до ста тысяч конных воинов (Hulsewe 1979: 119-120). Об этом периоде юечжийской истории Сыма Цянь пишет: «В прежние времена (юечжи) были могущественны и с презрением относились к сюнну» (цит. по переводу: Крюков 1988: 237). Более того, хунны находились в политической зависимости от юечжей, понуждавших их посылать ко двору правителя юечжей заложниками сыновей шаньюя. Последним таким заложником был Маодунь, который, став шаньюем, нанёс юечжам первое военное поражение и вторгся на их коренные земли в Восточном Туркестане (Hulsewe 1979: 120-121). Но лишь через несколько десятилетий наследник Маодуня «сюннуский шаньюй Лаошан убил правителя юечжей и сделал из его головы чашу для питья» (Крюков 1988: 237). После 165 г. до н.э. начался великий исход большей части юечжей на запад.

Таким образом, и прямо, и косвенно китайская историография свидетельствует о долгой истории хунно-юечжийских войн, двух периодах в истории хунно-юечжийских отношений. До конца III в. до н.э. юечжи имели явное военно-политическое превосходство над хуннами («с презрением относились к сюнну»), которого они лишились на грани III-II вв. до н.э. [2]

Когда и где стали возможными первые контакты между юечжами и хуннами? Сыма Цянь упоминает сюнну в связи с их набегами на царство Чжао (403-222 гг. до н.э.). Царство Чжао занимало южную часть провинции Хэбэй, восточную часть провинции Шаньси и земли к северу от Хуанхэ до Хэнани (Таскин 1969: 124). Под контролем Чжао

(175/176)

находились земли севернее Ордоса, столь ценимые кочевниками монгольских степей. Для противодействия им было создано несколько военных округов. Главным противником Чжао на севере и стали хунну. В середине III в. до н.э. командовал этими округами самый опытный полководец Чжао, Ли My. В течение многих лет он противостоял хунну и даже нанёс тяжёлое поражение самому шаньюю. Лишь в 244 г. до н.э. он был отозван с границы (Сыма Цянь 1966: 259-260).

Много раньше на территории Внутренней Монголии, близкой к Ордосу, появились юечжи, что засвидетельствовано и археологически. Как показала Эмма Банкер, только с юечжами можно соотнести многочисленные находки во Внутренней Монголии блях с изображенными на них сценами борьбы мифических хищников, вполне пазырыкского облика, хорошо датируемых IV в. до н.э. (Bunker 1993: 99-116; 1997: 41-74). Юечжи вели активную военную политику не только на западе от Алтая, о чём свидетельствуют некоторые «трофеи» пазырыкских вождей, но и на далёком востоке Великой Степи. Здесь они встретились с очень несхожими по внешнему облику племенами.

Были ли хунны монголоидами? Антропологически подтверждаемая материалами из хуннских погребений Монголии, эта монголоидность нередко принималась с той оговоркой, что «ни изображений, ни описаний наружности хуннов и дунху мы не имеем» (Руденко 1960: 177). В отношении хуннов эта оговорка, однако, не вполне корректна. Имеется вполне убедительный иконографический материал, позволяющий найти изобразительный контекст ликам на подвесках пазырыкской узды.

В 121 г. до н.э. император Уди назначил прославленного воина Хо Цюй-бина «военачальником сильной конницы», предназначенной для подавления хуннов на их же территории. Действия Хо Цюй-бина были столь успешны, что несмотря на скорую кончину (117 г. до н.э.), он сумел нанести хуннам невосполнимые потери. Особенно прославила его победа над хуннами у гор Цилянь, на земле «малых юечжи». Над могилой Хо Цюй-бина «был насыпан холм, по форме напоминающий гору Цилянь» (Таскин 1960 [1968]: 94). А на мраморе гробницы были вырезаны барельефом несколько групп его противников и сцены триумфа. В 1936 г. венгерский антрополог Золтан Такач посетил погребальный комплекс Хо Цюй-бина и снял эстампажные копии той группы, которая носила название «Кони топчут сюнну». В 1938 г. эстампажи и прорисовки были опубликованы Такачем в Пекине (Takacs 1938: 275-277), но великолепный иконографический материал остался вне внимания исследователей. Между тем, результаты работ Такача имеют эталонное значение, и мы пользуемся случаем использовать его рисунки именно в этой функции.

Иконографически изображения хуннов из гробницы Хо Цюй-бина наиболее близки загадочным ликам на пазырыкской узде: те же признаки монголоидности выдающиеся скулы, низкий лоб, толстые губы, короткий приплюснутый нос, борода и торчащие вверх прямые жёсткие волосы (рис. 2, 2, 3). Таким образом, имеются все основания утверждать, что позолоченные головы на пазырыкской узде, украшавшие парадный убор коня одного из юечжийских вождей — это головы убитых им воинов-хуннов, из черепов которых были сделаны золочёные чаши, свидетельство жестоких хунно-юечжийских войн IV-III вв. до н.э. В ходе этих войн, надолго задержавших западную экспансию хуннов (гуннов), юечжи создали во Внутренней Азии свою кочевническую империю и, по оценке Сыма Цяня, «достигли расцвета». Свидетельством гегемонии юечжей в Великой Степи, когда юечжийские князья, похороненные на Алтае, сражались далеко на востоке ради власти «над народами, натягивающими лук» (Таскин 1968: 43), и стала пазырыкская узда. Прошло менее двух веков и на Алтае утвердились новые владыки Великой Степи, сделавшие золочёные чаши из черепов вождей своих прежних сюзеренов — юечжей.

(176/177) ^

[1] Консультация С.Е. Яхонтова, которому авторы обязаны подробным комментарием приводимых сведений китайских источников.

[2] О возможном происхождении и истоках культуры сюнну см. работы С.С. Миняева: Миняев 1985; 1990; и др.

Алексеев В.П., Гохман И.И. 1984. Антропология Азиатской части СССР. М.

Балуева Т.С. 1994 Антропологическая реконструкция пазырыкцев Бертекской котловины // В кн. Н.В. Полосьмак «Стерегущие золото грифы». Новосибирск.

Вайнберг Б.И. 1972. Некоторые вопросы истории Тохаристана в IV-V вв. // Буддийский культовый центр в Кара-тепе в Старом Термезе. М.

Геродот. 1972. История в девяти книгах. Л.

Грантовский Э.А. О восточноиранских племенах кушанского ареала. // Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т. II. М.

Грач А.Д. 1967. Могильник Саглы-Бажи II и вопросы археологии Тувы скифского времени. // СА. № 3.

Дебец Г.Ф. 1948. Палеоантропология СССР. // ТИЭ, нов. сер. Т. IV. М.

Дебэн-Франкфор К. 1989. Саки в провинции Синьцзян. // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата.

Иванов В.В. Языковые данные о происхождении Кушанской династии и тохарская проблема. // НАА. № 3.

Иванов В.В. 1992. Тохары. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. М.

Заднепровский Ю.А. 1997. Древние номады Центральной Азии. СПб.

Кравцова М.Е. 1992. «Жизнеописание Сына Неба My». Вопросы и проблемы. // ПВ. Вып. 2.

Крюков М.В. 1988. Туркестан в III в. до н.э. — VI в. н.э. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. М.

Лившиц В.А. 1969. К открытию бактрийских надписей на Кара-тепе. // Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе. М.

Лившиц В.А. 1974. Кушаны: письменность и язык. // Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т. I. М.

Мандельштам A.M. 1974. Происхождение и ранняя история кушан в свете археологических данных. // Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т. I. М.

Миняев С.С. 1985. К проблеме происхождения сюнну. // МАИКЦА. Инф. бюлл. Вып. 9.

Миняев С.С. 1990. Азиатские аспекты «гуннской проблемы». // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. Барнаул.

Марсадолов Л.С. 1988. Дендрохронология Больших курганов Саяно-Алтая в I тыс. до н.э. // АСГЭ. № 29.

Марсадолов Л.С., Зайцева Г.И., Лебедева Л.М. 1994. Корреляция дендрохронологических и радиоуглеродных определений для Больших курганов Саяно-Алтая. // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб.

Погребова М.Н., Раевский Д.С. 1988. Ранний железный век. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. М.

Савинов Д.Г. 1993. К изучению этнополитической истории народов Южной Сибири в скифскую эпоху. // Историческая этнография («Проблемы археологии и этнографии», вып. 4). СПб.

Сыма Цянь. 1996. Исторические записки. Т. VII. / Перевод с китайского Р.В. Вяткина. М.

Чугунов К.В. 1993. Датировка больших Пазырыкских курганов — новый виток старой дискуссии. // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. Ч. 1. Барнаул.

Bunker E. 1993. Significant changes in iconography and technology among ancient China's north-western pastoral neighbors (IV-I B.C.) // Bulletin of the Asia Institute, vol. 6 (1992) — Bloomfield Hills.

Bunker E.C. 1997. Ancient Bronzes of the Eastern Eurasian Steppes. New York.

Enoku. 1959. The Jueh-Scythians identity. A hypothesis //International Symposion on history of Eastern and Western Cultural contacts. Tokyo.

Pulleyblank E.G. 1966. Chinese and Indo-Europeans // Journal of the Royal Asiatic Society.

Pulleyblank E.G. 1970. The Wusun and Saka and the Jueh-chin migration // Bull, of the Scool of Oriental Studies, vol. 33.

Takacs, Z de. 1938. On the Hsiung-nu figure at the tomb of Huo Cha-ping // Monumenta Serica, t. III, fasc. 1. Peiping.

Haloun G. 1937. Zur Uetsi Frage. // ZDMG, Bd. 91.

Hulsewe A.F.P. 1979. China in Central Asia. Reiden.

|