Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов

Древнетюркские племена в зеркале археологии

// С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов. Степные империи Евразии.

СПб: Фарн. 1994. С. 92-165.

4. Кимако-кыпчакские племена

в археологическом аспекте. ^

Самым поздним государственным образованием на севере Центральной Азии в древнетюркскую эпоху было объединение (государство) кимако-кыпчаков с центром на Иртыше. «Разрешающая способность» сведений письменных источников о кимаках и кыпчаках и оценка их роли в истории и культурогенезе — прямо противоположны друг другу. Кимако-кыпчакская проблема усложняется ещё в большей степени тем, что археологические памятники, идентифицируемые с кимаками, достаточно хорошо известны, в то время как археологическая культура кыпчаков в Азии, по сути дела, остаётся не выявленной.

Кимаки — один из наиболее загадочных народов Центральной и Средней Азии. Имя этого народа легло в основу названия государства, хорошо

(133/134)

знакомого мусульманским авторам (государство кимаков, страна кимаков, города кимаков и т.д.); между тем, этнического подразделения с этим именем в составе кимако-кыпчакской федерации нет. Существует предположение, что в основе объединения находилось тюркоязычное племя яньмо, одно из крупных телеских племён, родственное алтайскому племени чеби (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 46), ранее входившее в состав Западного тюркского каганата (Кумеков, 1972, с. 46), которое отождествляется с одним из племён кимакской федерации — йемеками (Зуев, 1962, с. 117-122), давшими всему объединению название — кимак (Кумеков, 1972, с. 39-41). В соответствии с этой реконструкцией, кимаки — тюркоязычный народ. Другие исследователи сближают имя кимаков с племенем кумоси (или кумохи) китайских источников (Ахинжанов, 1989), пришедшим с востока и адаптировавшимся в телеской среде. В таком случае, сами кимаки, судя по имеющимся данным, должны быть монголоязычны, что, учитывая общую этнолингвистическую ситуацию в западных районах Центральной Азии — маловероятно. Сведения о кимаках, содержащиеся в письменных источниках (о характере расселения, хозяйстве, культуре, торговле и т.д.) многочисленны, весьма разнообразны и подробно рассмотрены в работе Б.Е. Кумекова (Кумеков, 1972). Однако, остаётся неясным, какую роль они сыграли в последующих процессах этногенеза, что позволило в свое время В.В. Бартольду даже заявить, что «историческое значение кимаков состоит в том, что из их среды вышел многочисленный впоследствии народ кыпчаков (называемых в Европе команами, а у русских половцами), который первоначально был лишь одним из племён кимаков» (Бартольд, 1968, с. 549). Историческое значение собственно кимаков, таким образом, оставалось за пределами компетенции исследователей.

Сведения о кыпчаках в письменных источниках до распадения кимако-кыпчакского объединения, наоборот, крайне немногочисленны, а последующее их значение в этногенезе — огромно. «Кыпчаки участвовали в формировании многих других тюркоязычных народов — казахов, киргизов, каракалпаков, туркмен, татар, башкир, алтайцев и некоторых народностей Северного Кавказа (ногайцев, кумыков, карачаевцев и др.). Кыпчакские этнические элементы вошли в состав османских тюрков, венгров и других народов» (Шаниязов, 1974, с. 11). Поэтому некоторые исследователи считают, что «под этнонимом “кыпчаки” на разных исторических этапах и в разных географических областях фигурировали этнически отличавшиеся друг от друга родоплеменные группы, входившие в состав этого крупнейшего этнополитического объединения» (Жданко, 1974, c. 6). Однако, это определение в лучшем случае может считаться справедливым только по отношению к периоду широкого расселения кыпчаков, которое началось в первых веках II тыс. н.э. В предшествующее время история кыпчаков, как этнической общности, и ранние этапы становления их культуры, связаны с северными районами Центральной Азии, где письменные источники фиксируют их в составе кимако-кыпчакского объединения.

Генеалогическая легенда о происхождении кимаков записана

(134/135)

Гардизи. Основная её содержательная часть сводится к следующему: «Происхождение кимаков таково. Начальник татар умер и оставил двоих сыновей; старший сын овладел царством, младший стал завидовать брату; имя младшего было Шад. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; боясь за себя, он, взяв с собой рабыню-любовницу, убежал от брата и прибыл в такое место, где была большая река, много деревьев и обилие дичи; там он поставил шатёр и расположился... После этого к ним пришли семь человек из родственников татар: ими, имек, татар, баяндер, кыпчак, ланиказ и аджлад. Увидев их, рабыня вышла и сказала: “Иртыш”, т.е. остановись, отсюда река получила название Иртыш. Узнав ту рабыню, все остановились и разбили шатры. Когда снег растаял, и земля разукрасилась, они послали одного человека в татарский лагерь, чтобы он принёс известие о том племени. Тот, пришедши туда, увидел, что вся местность опустошена и лишена населения: пришёл враг, ограбил и перебил весь народ. Остатки племени спустились к этому человеку с гор; он рассказал своим друзьям о положении Шада; все они направились к Иртышу... Другие люди, услышав эту весть, тоже стали приходить сюда; собралось семьсот человек. Долгое время они оставались на службе у Шада; потом, когда они размножились, они рассеялись по горам и образовали семь племён по имени названных семи человек» (Бартольд, 1973, с. 43-44).

В указанной легенде, как и во всякой другой, вымысел переплетается с действительностью, а за легендарными предками-эпонимами стоят реально существовавшие этнические общности. Композиционно легенда чётко делится на три части, отражающие последовательные этапы сложения кимако-кыпчакского объединения: появление на Иртыше после междоусобиц легендарного прародителя по имени Шад; приход семи «родственников» или предков-эпонимов, связанный с уничтожением «народа», т.е. этносоциального объединения, в которое они раньше входили; расселение «по горам» и образование семи племён, «названных по имени семи человек» и означавшее, очевидно, завершение формирования кимако-кыпчакского объединения. Каждому из этих этапов соответствуют определенные исторические события, известные из письменных источников.

Первый этап связан с формированием кимако-кыпчакского объединения, происходившим, скорее всего, в среде западных телеских племён. Ситуация, вызвавшая появление легендарного Шада на Иртыше, близко напоминает события, связанные с распадом одного из наиболее крупных объединений телеских племён середины VII в. — каганата Сеяньто. После смерти последнего хана Сеяньто Инаня (Йенчу), с которым, кстати, ассоциируется Унгетский комплекс, власть вначале наследовал его побочный сын Иман, а младший сын Бачжо получил право на владение Западным краем. «Когда собрались на похороны, то Бачжо тотчас возвратился в поколение. Он разделил войско, и, нечаянно напав на Имана, убил его; после чего сам ступил на престол под наименованием Гйели Шийе Ша дони хана» (Бичурин, 1950, с. 342). В приведённом отрывке интересно как сюжетное совпадение с генеалогической легендой кимаков, так и имя главного действующего лица Ша дони хана, возможно, получившее в тюркоязычной среде новую огласовку — Шад. Если эти сведения сопоставимы,

(135/136)

то первое появление кимаков (йемеков) на Иртыше может быть отнесено к середине VII в., хотя о дальнейшем их существовании здесь, до середины IX в., пока ничего неизвестно.

Второй этап связан с падением Уйгурского каганата в 840 г., которое, как уже говорилось, было вызвано целым рядом причин как внутреннего, так и внешнего характера. Уйгурская государственность в Центральной Азии, «готовившаяся» на всём протяжении существования Древнетюркских каганатов, закончилась неожиданно, не исчерпав всех своих политических и социальных возможностей. Она оказывается как бы нереализованной до конца и потенциально способствует образованию типологически близких этносоциальных объединений на новых местах проживания уйгуров или входивших в состав Уйгурского каганата племён. Из них наибольшее значение в последующей истории Азии сыграли южное и юго-западное направления миграции уйгуров, в результате которых были созданы Турфанское и Ганьчжоуское княжества, просуществовавшие вплоть до монгольского завоевания (Малявкин, 1983). В то же время, исходя из сведении письменных источников, имеются основания предполагать, что существовало и северо-западное направление расселения уйгуров, на Иртыш, где они приняли участие в сложении кимако-кыпчакского объединения (Савинов, 1984а). В таком случае, в рассказе о том, что «пришёл враг, ограбил и перебил весь народ», записанном Гардизи, наиболее вероятно видеть отражение реальных исторических событий, связанных с победой енисейских кыргызов над уйгурами в 840 г. и последующим расселением уйгуров.

Среди предков-эпонимов, пришедших на Иртыш после разгрома их основных становищ, названы племена ими (эймюр), байандур и татар (Бартольд, 1973, с. 43). Показательно, что татары (или во всяком случае часть их) и байандуры (байаты или байырку?) выступали как союзники токуз-огузов (уйгуров) в войне против тюрков-тугю и енисейских кыргызов. Ими (эймюров) Б.Е. Кумеков отождествляет с одним из 12 уйгурских племён (Кумеков, 1972, с. 38). У ал-Масуди (автора середины X в.) упоминается сложный этноним кимак-югур, в котором, скорее всего, следует видеть собирательное название для групп населения уйгурского происхождения, входивших в состав государства кимаков (Кумеков, 1972, с. 32-39). Таким образом, в середине IX в. какая-то часть уйгуров (или входивших в состав Уйгурского каганата племен) продвинулась на территорию Восточного Казахстана и приняла участие в сложении кимако-кыпчакского объединения. «Именно в это время, — отмечает Б.Е. Кумеков, — происходит сложение кимакской федерации в том составе, который приводит Гардизи» (Кумеков, 1972, с. 114). Можно предполагать, что именно уйгурам, как и в других местах их расселения, принадлежала в этом процессе организующая роль. В число предков-эпонимов кимаков входили и кыпчаки, о которых из другого источника («Худуд ал-Алам») известно, что кыпчаки «более дикие, чем кимаки. Их царь назначается кимаками». Приведённые материалы позволяют относить второй этап в истории кимако-кыпчакского объединения (сложение федерации) к середине — второй половине IX в.

Третий этап связан с расселением кимако-кыпчакских племён «по горам», то есть освоением ими соседних областей, которое должно было привести к ассимиляции местного населения и

(136/137)

образованию определённой культурной общности в рамках созданного ими этносоциального объединения. Таким образом, генеалогическая легенда кимаков, по сути дела, представляет собой своеобразную историческую летопись, которая охватывает события, происходившие на протяжении не менее 200 лет и связывает происхождение и развитие государства кимаков с теле-уйгурской-кыпчакской средой. Приведённые даты выделенных этапов (I этап — середина VII — середина IX в.в.: II этап — середина — вторая половина IX в.; III этап — X — начало XI в.в.) могут иметь опорное значение при определении соответствующих этим этапам археологических материалов.

Археологические памятники кимаков на Иртыше. ^

Выделение археологической культуры кимаков и групп памятников, соответствующих этническим подразделениям в составе созданного ими государственного объединения остается дискуссионным. Кимакская принадлежность памятников конца I тыс. н.э. на территории Восточного Казахстана (Верхнее Прииртышье) ни у кого из исследователей, занимавшихся этим вопросом (С.С. Черников, Ф.Х. Арсланова, Е.И. Агеева, А.Г. Максимова и др.), сомнения не вызывала. В 1973 г. было предложено идентифицировать с кимаками (в широком — этнокультурном — значении термина) памятники сросткинской культуры Северного Алтая и прилегающих районов Юга Западной Сибири, что соответствует широкому расселению кимакских племён по сведениям письменных источников (Савинов, 1973; 1976; 1984, с. 103-118). Другая точка зрения была сформулирована В.А. Могильниковым, считающим, что, хотя кимаки сыграли большую роль в сложении сросткинской культуры, население её относилось к местному утро-самодийскому субстрату, находящемся в процессе тюркизации (Могильников, 1979; 1981, с. 45-46). Между указанными точками зрения нет принципиального противоречия, так как государство кимаков по самой сути своего образования было полиэтническим объединением, в состав которого входили как собственно кимаки (йемеки), так и другие тюркоязычные, а также тюркизируемые племена. Выделение их в перспективе возможно, в первую очередь, исходя из особенностей погребального обряда захоронений, в сопроводительном инвентаре которых представлен сходный комплекс культурных элементов, определяющих их принадлежность к сросткинской культуре, как «государственной» многокомпонентной культуре кимаков. Близость восточно-казахстанских и северо-алтайских материалов подтвердилась раскопками аналогичных памятников на Западном Алтае, соединивших в единый ареал зону распространения культурных традиций, центр сложения которых находился, по всей вероятности, на Иртыше.

Наиболее крупные археологические исследования на Иртыше были произведены С.С. Черниковым (могильники Пчела, Кызыл-Ту, Славянка, Юпитер и др.), Е.И. Агеевой и А.Г. Максимовой (могильники Трофимовка, Подстепное, Совхоз 499 и др.), Ф.Х. Арслановой (могильники Зевакинский, Орловский, Бобровский и др.). В последние годы самые значительные раскопки средневековых погребений в Прииртышье были произведены в зоне затопления

(137/138)

Шульбинской ГЭС (на границе Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей). Материалы раскопок — могильники Джартас, Темир-Канка II, Измайловка, Акчий II, Карашат и др. — полностью опубликованы («Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС», 1978 [1987], с. 115-246). Всего здесь исследовано более 100 погребений конца I тыс. н.э., датировка которых определяется авторами (С.М. Ахинжанов, Ю.И. Трифонов) в пределах IX-X в.в., реже IX-XI в.в. Имеющиеся материалы говорят о значительной концентрации памятников в районе Верхнего Прииртышья, бывшего, очевидно, центром государства кимаков.

Ранний этап формирования археологической культуры кимаков, предшествующий падению Уйгурского каганата (середина VII — середина IX в.в.), известен ещё очень мало, что является существенным препятствием в исследовании культурогенеза кимако-кыпчакских племён в целом. Из погребений VII-VIII в.в. можно упомянуть впускное захоронение с конем в Чиликты, кург. 2 (раск. С.С. Черникова, 1961 г.) и разрушенное погребение в с. Подстепное (Арсланова, 1968). Найденные в Подстепном пояс с гладкими бляхами-оправами, а в Чиликтах — трёхпёрые наконечники стрел, срединные накладки лука, пряжка, удила и предмет для развязывания узлов — аналогичны материалам катандинского этапа на Горном Алтае. Тот факт, что в основе кимакской федерации находилось одно из телеских племён, обитавшее и Прииртышье, хорошо объясняет отличительную особенность многих восточно-казахстанских погребений VIII-X в.в. — обычай захоронения с конём, общий с алтайским. «Сопровождение погребённых конями, — отмечает также В.А. Могильников, — сближает погребения кимаков с погребениями алтайских тюрок VI-VIII в.в.» (Могильников, 1981, с. 44). По мнению С.М. Ахинжанова и Ю.И. Трифонова, горно-алтайские погребения с конём (катандинского типа) «могут быть вполне обоснованно объединены с прииртышскими в особый вид погребений с конём, регионально охватывающий крайние западные и юго-западные районы Горного Алтая и Казахстанский Алтай. Общепринятая датировка отдельных горно-алтайских погребений этого типа не позднее VII в. свидетельствует о первоначальной локализации их на юго-западе Алтая и лишь последующем распространении на Восточно-Казахстанское Прииртышье, где пока ни одно погребение с конём не датируется ранее VIII в.» («Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС», 1987, с. 244).

К VIII-IX в.в. относится курган 1 Орловского могильника, в котором найдено погребение подростка в колоде в восточной ориентировкой и богатым сопроводительным инвентарём; выше него находились разрозненные кости мужского скелета, а рядом, на приступке с южной стороны — перемешанные кости трёх лошадей и скелет собаки (Арсланова, 1969, с. 45-46). По обряду погребения (основное захоронение в колоде, сопроводительное захоронение трёх коней с конюшим в южной части могилы) Орловский курган близко напоминает некоторые богатые погребения Курайского могильника на Горном Алтае (Евтюхова, Киселёв, 1941, с. 103-113). Однако, в целом количество погребений этого времени на территории Прииртышья остаётся

(138/139)

немногочисленным. Скорее всего, здесь до середины IX в. продолжало жить местное население, родственное алтае-телеским тюркам.

Ко второму (середина — вторая половина IX в.) и третьему (Х — начало XI в.) этапам относится подавляющее большинство погребений прииртышских кимаков. Учитывая их широкое распространение в бассейне Иртыша, очевидно, уже на современном этапе изучения целесообразно выделять здесь по крайней мере два локальных варианта археологической культуры кимаков — верхнеиртышский и павлодарский. Видимо, в перспективе можно говорить и о выделении омского варианта, смыкающегося с новосибирским вариантом сросткинской культуры (Савинов, 1984, с. 112-113) и ограничивающего тем самым северную границу расселения кимакских племён.

Верхнеиртышский вариант. Памятники середины IX — начала XI в.в. на территории Восточного Казахстана отражают культуру кимако-кыпчакских племён в центральном районе созданного ими этносоциального объединения. Погребения верхнеиртышских кимаков отличаются от остальных вариантов разнообразием форм погребального обряда и богатством предметов сопроводительного инвентаря. Так, в погребениях, раскопанных С.С. Черниковым, представлены: Славянка — захоронения одиночные, с конём, шкурой коня или предметами конской упряжи, кенотафы; Юпитер — захоронения в деревянных гробах, в подбоях, с конём или предметами конской упряжи; Кызыл-Ту — захоронения одиночные, с конём или шкурой коня выше уровня погребённого. Для Зевакинского могильника характерны одиночные захоронения и с конём на приступке, реже с собакой; иногда под одной курганной насыпью располагается несколько погребений (Арсланова, 1969; Арсланова, Кляшторный, 1973). Наиболее показательна сложная картина погребальной обрядности по материалам курганов, раскопанных в зоне затопления Шульбинской ГЭС. В качестве отличительных признаков здесь выделяются: четырёхугольные ограды из плоско положенных плит, иногда с вертикально установленными стелами; овальной формы грунтовые ямы — простые, с приступкой или подбоями; погребения одиночные, парные, коллективные; сопроводительные захоронения коня на приступке, шкуры коня или предметов конского убранства в ногах погребённых; внутримогильные сооружения — деревянные рамы, колоды, каменные ящики. Встречаются безынвентарные погребения, захоронения коня в отдельной яме, кенотафы, сочетание трупосожжения и трупоположения. Особую группу памятников составляют так называемые «длинные курганы», включающие от 2-3 до 8 и более пристроенных друг к другу оград с взрослыми и детскими захоронениями. Преимущественная ориентировка всех погребённых — в восточном и северо-восточном направлении.

Таким образом, погребальный обряд восточно-казахстанских кимаков отличается значительным разнообразием и носит явно композитный характер, что соответствует сложному процессу образования кимако-кыпчакской общности. Вместе с тем, независимо от особенностей погребального обряда, в погребениях Восточного Казахстана найден взаимосвязанный комплекс предметов, в целом характеризующий верхнеиртышский вариант

(139/140)

археологической культуры кимаков: палаши с прямым перекрестием; удила с «8»-образным окончанием звеньев и большими внешними кольцами; эсовидные псалии — железные с «сапожком» и костяные с окончанием в виде «рыбьего хвоста»; наконечники стрел — трёхпёрые, плоские и ланцетовидные; срединные накладки луков и костяные обкладки колчанов с циркульным орнаментом; стремена петельчатые и с невысокой невыделенной пластиной; бронзовые и костяные пряжки с острым носиком; многочисленные детали поясных и уздечных наборов — «Т»-видные тройники, длинные наконечники ремней, бляшки с петлёй, перехватом, наконечники в виде рыб; серьги с круглой подвеской-шариком, украшения в ажурном стиле и др. Многие детали поясных и уздечных наборов позолочены и украшены богатым растительным, реже геометрическим, орнаментом. Встречены отдельные изображения фантастических животных (грифонов, крылатых львов и т.д.) из драгоценных металлов (Пчела, Юпитер, Зевакинский могильник), свидетельствующие о культурных связях с осёдлыми центрами Средней Азии.

По поводу этнической принадлежности различных видов восточно-казахстанских погребений, отличающихся друг от друга особенностями погребального обряда, высказывались различные точки зрения. Захоронения с конём, имеющие наибольшее сходство с саяно-алтайскими, относились Ю.И. Трифоновым к одному из крупных телеских племён-байегу (или байырку), что особенно интересно в свете приведённого у Гардизи наименования одного из предков-эпонимов кимаков — баяндер (Трифонов, 1982). Позднее, после выхода в свет работы С.Г. Кляшторного, отождествившего ранних кыпчаков с сеяньто (Кляшторный, 1986), они стали определяться им как кыпчакские (Трифонов, 1987; 1989). Однако, пока, без какой-либо конкретизации, наиболее обоснованно их определение, как телеских. Выявление этнической принадлежности погребений со шкурой коня, в виду их широкого распространения, представляет не меньшую сложность. С одной стороны, судя по более поздним восточноевропейским параллелям, они могут быть связаны с кыпчаками; с другой, следуя идентификации Ю.С. Худякова с уйгурами в Центральной Азии, можно говорить об их уйгурской принадлежности. Последнее заключение согласуется с приведёнными выше данными и появлении уйгуров именно в это время на Иртыше. Погребения со шкурой коня часто коррелируют с захоронениями в могильных ямах с подбоями, которые также могут рассматриваться как свидетельство их уйгурской принадлежности (Савинов, 1984а, с. 93). Некоторые исследователи придают этой особенности погребального обряда социальное значение, выделяя погребения с подбоями в Восточном Казахстане и по богатству предметов сопроводительного инвентаря, что соответствует той роли, которую сыграли уйгуры в становлении кимакской государственности. Относительно одиночных погребений с предметами конской упряжи высказано предположение о принадлежности их азам (Ахинжанов, Трифонов, 1984), хотя основания для этого пока недостаточны. Отдельные трупосожжения могут принадлежать как енисейским кыргызам, для которых этот обряд был наиболее характерен, так и кимакам, находящимся под влиянием

(140/141)

кыргызов, что наиболее вероятно. Что касается «длинных курганов» из пристроенных друг к другу оград, то подобного рода сооружения имеют глубокую древность на территории Казахстана, начиная с сакского времени; а погребения в каменных ящиках, возможно, восходят к памятникам кула-жургинской культуры.

Особая сложность этнической «стратиграфии» археологических памятников кимаков на Верхнем Иртыше, относящихся к одному историческому периоду, может быть оценена только с одной позиции, а именно: появлением здесь в относительно короткий срок и дальнейшим совместным проживанием разных групп населения, со своими традициями погребальной обрядности и складывающейся общей культурой в рамках нового этносоциального объединения. Именно такая ситуация, с точки зрения культурогенеза, в наибольшей степени соответствует генеалогической легенде кимаков, записанной в начале XI в. Гардизи.

Павлодарский вариант. Наиболее крупный памятник VIII-X в.в. на территории Павлодарского Прииртышья — Бобровский могильник (Арсланова, 1963). Для него характерны одиночные погребения, трупосожжения в сочетании с сопроводительным захоронением коней, могильные ямы с подбоем, деревянные рамы, широкое использование берёсты при сооружении внутримогильных конструкций. В других могильниках Павлодарского Прииртышья встречаются захоронения черепов и конечностей коня, погребения в овальных могильных ямах с перекрытием из берёзовых брёвен, захоронения в «деревянных ящиках», расположение нескольких могил под одной курганной насыпью, керамика и кости животных в насыпях курганов (Арсланова, 1968; Агеева, Максимова, 1959). В Павлодарском Прииртышье нет квадратных оград из горизонтально уложенных плит с вертикально стоящими стелами, «длинных курганов» и погребений в каменных ящиках, то есть тех компонентов погребальных сооружений, которые на Верхнем Иртыше могут рассматриваться как местные.

Набор предметов сопроводительного инвентаря близок верхнеиртышскому, но в целом беднее и проще как по формам вещей, так и приёмам их орнаментации. Обращает на себя внимание, что здесь не найдено предметов рубящего оружия (палашей), как в Восточном Казахстане. Среди украшений встречаются ажурные бронзовые подвески, аналогичные сросткинским на Северном Алтае. Особо следует отметить многочисленные случаи находки керамики, в целом не характерной для саяно-алтайских погребений этого времени. Так, в 12 курганах Бобровского могильника было найдено 44 сосуда, которые Ф.Х. Арсланова справедливо рассматривает как свидетельство связей племён Павлодарского Прииртышья с населением Западной Сибири, в частности, рёлкинской и потчевашской культур (Арсланова, 1980; 1983, с. 106-108). Некоторые материалы (орнаментальные ромбические узоры на керамике и ланцетовидные наконечники стрел) из бобровских погребений сопоставимы с теми, которые Л.Р. Кызласов на территории Тувы считает уйгурскими (Кызласов, 1969, рис. 25; 1979; рис. 121). Такое сочетание различных по происхождению культурных элементов в пределах одних и тех же комплексов показывает, что на территории Павлодарского Прииртышья

(141/142)

процессы этнической и культурной ассимиляции проходили в сложной обстановке взаимодействия населения смежных областей — Восточного Казахстана, Саяно-Алтая и Западной Сибири.

Приведённые выше данные о широком расселении кимаков также находят подтверждения в археологических материалах. В Омском Прииртышье — это Рамантеевский и Изылбашский могильники, исследованные В.П. Левашовой. По мнению Б.А. Коникова, обратившего внимание на эти материалы, «оба могильника оставлены кимаками, входившими по заключению ряда специалистов в сросткинскую культуру... Вместе с тем, в погребальном обряде Рамантеевки имеются черты своеобразия, происхождение которых ещё предстоит понять» (Коников, 1992, с. 21). Близки к павлодарским и курганы у оз. Соляное (в 20 км южнее Рамантеевки). По мнению авторов раскопок, «аналогичные погребальные сооружения и обряд зафиксированы в Ждановском и Бобровском могильниках Павлодарского Прииртышья» (Генинг, Овчинникова, Корякова, Фёдорова, 1970, с. 225). Материалы этих памятников показывают, что население степного и лесостепного Прииртышья было в конце I тыс. н.э. вовлечено в этносоциальную структуру кимако-кыпчакского объединения, влияние которого постепенно уменьшалось по мере удаления от центра государства кимаков, находящегося на Иртыше.

Более далёкие следы кимаков прослеживаются вплоть до Приуралья. Особенно показателен в этом отношении комплекс курганов у оз. Синеглазово, многие вещи из которых аналогичны кимакским. По мнению опубликовавшего эти материалы С.Г. Боталова, «комплексы Синеглазовского типа, вероятно, отражают динамику проникновения кимако-кыпчакских кочевников в среду населения Южного Приуралья и Прикамья» (Боталов, 1987, с. 118).

Отдельные находки и погребения такого же облика встречаются в Семиречье, что соответствует сведениям письменных источников о продвижении сюда кимаков во второй половине VIII — начале IX в.в. Наибольший интерес среди них вызывает богатый комплекс предметов сопроводительного инвентаря из разрушенного погребения в г. Текели в предгорьях Джунгарского Алатау (Агеева, Джузупов, 1963). Захоронения с конём и близкими формами предметов сопроводительного инвентаря открыты на могильниках Кызыл-Кайнар и Айпа-Булак (Максимова, 1960; 1968). Некоторые материалы из этих погребений В.А. Могильников относит к карлукам (Могильников, 1981); однако, культурно-дифференцирующих признаков в предполагаемых памятниках карлуков или кимаков в Семиречье нет, и вопрос о значении Семиречья в сложении и развитии культуры кимако-кыпчакского объединения с археологической точки зрения остаётся открытым.

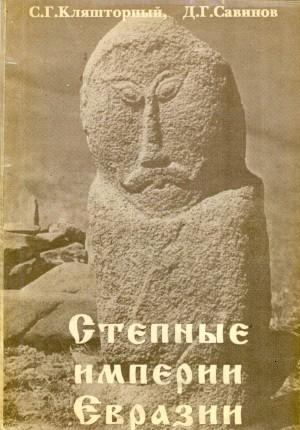

В тех же хронологических пределах на Верхнем Иртыше (Чариков, 1976; 1979; Арсланова, Чариков, 1974) и в Семиречье (Шер, 1966) были распространены своеобразные каменные изваяния в виде антропоморфных стел с сосудом в двух руках или вообще без реалий, считающиеся кимакскими. Типологически они могут быть связаны с изваяниями поздней «уйгурской» группы в Центральной Азии и предшествуют кыпчакским (половецким) изваяниям с сосудом в двух руках из южно-русских степей (Плетнёва, 1974).

(142/143)

В других районах распространения культуры кимаков, в том числе на территории сросткинской культуры — на Северном Алтае и на юге Западной Сибири, подобные изваяния неизвестны.

Из выделенных вариантов сросткинской культуры (североалтайский, кемеровский, новосибирский, западноалтайский) наибольшую близость к культуре прииртышских кимаков обнаруживает западно-алтайский вариант (Савинов, 1984, с. 109-113). Компоненты его пока остаются неясными, что по мнению В.А. Могильникова, «связано с миграциями и запустением этого региона в эпоху Великого переселения народов» (Могильников, 1991, с. 137). Немногочисленные памятники VII-VIII в.в. аналогичным горно-алтайский. Ряд вещей сросткинского типа «из могил, расположенных между Обью и Иртышом» был получен ещё в XVIII в. Г.Ф. Миллером (Миллер, 1937, рис. 22-24). Несмотря на малочисленность этих находок, они весьма показательны как месту своего нахождения (между двумя основными центрами распространения памятников IX-X в.в. — Северным Алтаем и Восточным Казахстаном), так и по составу самой серии, включающей вещи, наиболее характерные для сросткинского предметного комплекса (ажурные украшения, «Т»-видные тройники, серьги с подвеской-шариком, антропоморфные подвески, изображения рыб, птиц и т.д.).

Наиболее значительный материал по культуре западно-алтайского варианта сросткинской культуры был получен в результате работ Аденской экспедиции под рук. В.А. Могильникова. Обобщённая характеристика погребального обряда основных памятников (Гилёво, Карболиха и др.) представляется следующим образом: каменно-земляные насыпи, ориентированные цепочками в направлении С-Ю; сочетание обряда трупосожжения и трупоположения; могильные ямы подпрямоугольной формы с одиночными захоронениями; положение погребённых — на спине, головой на восток; сопроводительные захоронения коней (реже — череп и кости конечностей) с той же ориентировкой располагались в могильных ямах, на краю ямы, рядом на уровне древней поверхности или в насыпи; захоронения по обряду трупосожжения находились в насыпи, на горизонте или в специально выкопанных неглубоких ямках; по составу предметов сопроводительного инвентаря погребения по обряду трупоположения богаче, чем трупосожжения. Имеются отдельные «длинные курганы». Комплекс предметов сопроводительного инвентаря ближе всего восточно-казахстанскому.

По многим из этих признаков западно-алтайские погребения имеют ряд общих черт с прииртышскими и горно-алтайскими. В то же время обращает на себя внимание отсутствие тех элементов погребального обряда, которые в Туве и Восточном Казахстане рассматривались выше как уйгурские. Общая оценка памятников западно-алтайского варианта сросткинской культуры лучше всего дана В.А. Могильниковым: «К последнему периоду (IX-X — первой половине XI в.в. — Д.С.) относится большое число каменно-земляных курганов, содержащих преимущественно захоронения человека с конём, реже с головой и конечностями коня, и характеризующихся инвентарём, главным образом, сросткинского типа. Это связано с появлением в этом регионе кимаков после разгрома кыргызами Уйгурского каганата. Очевидно, Алей, западные предгорья Алтая, наряду с Верхним Иртышом, входил в зону

(143/144)

расселения ядра кимакского союза племён. Упадок государства кимаков и миграция их в XI в. вкупе с кыпчаками на запад вновь привели к запустению и редкости населения в описываемом регионе» (Могильников, 1991, с. 137).

К проблеме выделения археологических памятников кыпчаков. ^

Археологические памятники кыпчаков как до вхождения их в кимако-кыпчакское объединение, так и в период нахождения в составе государства кимаков, остаются не выявленными. Вместе с тем, совершенно очевидно, что среди многочисленных погребений Восточного Казахстана, Северного и Западного Алтая и прилегающих районов Западной Сибири, относящихся к этому времени, есть и кыпчакские захоронения; однако, отсутствие дифференцирующих признаков не даёт возможности говорить о выделении кыпчакского культурного комплекса. Такое «незримое» участие кыпчаков в культурогенезе с источниковедческой точки зрения соответствует отмеченной выше ситуации, сложившейся в изучении ранней истории кыпчаков, по сведениям письменных источников. Поэтому сейчас можно наметить только некоторые общие подходы к решению кыпчакской проблемы в археологии, опираясь на известные, но явно недостаточные для её раскрытия материалы.

Один из путей выделения археологических памятников кыпчаков в Центральной Азии и Южной Сибири — поиск аналогий в материалах восточноевропейских кочевников, которые соотносятся с кыпчаками-половцами (Плетнёва, 1958; Фёдоров-Давыдов, 1966). Однако, сходство с памятниками восточно-европейских кочевников, которые в свою очередь требуют специального обоснования их этнодифференцирующих признаков, носит весьма общий характер, хотя отдельные сросткинские (кыпчакские?) элементы в них присутствуют. Тоже самое касается хорошо исследованных памятников кыпчаков на Южном Урале (Иванов, Кригер, 1988), которые по обряду погребения (конструкция наземных и внутримогильных сооружении, подбои, сопроводительное захоронение коня или «шкуры» коня) достаточно близки сросткинским, но предметный комплекс из них имеет тот же общекочевнический характер, который получил в начале II тыс.н.э. чрезвычайно широкое распространение. В качестве этнически показательных вещей могут быть названы только серьги в виде «знака вопроса», получившие наименование кыпчакских, и орнаментированные костяные накладки колчанов, аналогичные найденным в Казахстане, где в это время господствовали кыпчаки. По обряду погребения наиболее вероятна принадлежность кыпчакам захоронений с черепом и костями конечностей (т.н. «шкурой») коня (точнее — какой-то части таких захоронений), которые в Центральной Азии на предшествующем хронологическом этапе определяются Ю.С. Худяковым, как уйгурские. Однако, дальнейшая идентификация их по этому признаку теряет смысл, так как в конце I — начале II тыс.н.э. подобный обряд зафиксирован практически по всей степной полосе Евразии (Казаков, 1984). Какие из этих погребений являются кыпчакскими — сказать трудно.

В свете идентификации кыпчаков в Центральной Азии с одним из наиболее крупных телеских племён — сеяньто, предложенной С.Г. Кляшторным, ранние

(144/145)

кыпчакские памятники следует искать среди погребений с конём древнетюркского времени, этническая принадлежность которых с наибольшим основанием может быть определена, как телеская. По этому пути уже идут некоторые исследователи; однако, как и в первом случае, при общей нивелировке древнетюркской культуры, в которой выделяются только три крупных этнокультурных комплекса — кыргызский, алтае-телеский и сросткинский, определить в массе погребений с конём захоронения собственно кыпчаков, если они и существуют, вряд ли будет возможно. Следует отметить также, что сама традиция погребений с конём постепенно исчезает в начале II тыс. н.э., то есть именно в то время, когда власть в степи перешла к кыпчакам.

Вероятно, выделение археологических памятников кыпчаков в восточных районах их распространения возможно, в первую очередь, среди материалов сросткинской культуры (или составляющих её компонентов), что соответствует установленному письменными источниками факту вхождения кыпчаков в состав кимако-кыпчакского объединения. В своё время было отмечено, что в погребениях верхнеобской культуры, представляющей один из ведущих компонентов североалтайского варианта сросткинской культуры, впервые появляется ряд вещей, характерных впоследствии для восточноевропейских памятников, считающихся кыпчакскими: серьги в виде «знака вопроса», удила без перегиба, витые и петлеобразные гривны, отдельные ажурные украшения (Савинов, 1979). Возможно, связан с этими находками и скотоводческий компонент культуры одинцовского этапа (или культуры), отражённый в обряде погребения с конём и большом количестве костей домашних животных, оставшихся на площади могильников от поминов и тризн. Как отметил М.П. Грязнов, среди них представлены, главным образом, черепа и кости ног лошади — точно также, как и в позднекочевнических погребениях начала II тыс. н.э., среди которых, несомненно, есть и кыпчакские (Грязнов, 1956, с. 121-122). По этим признакам, население верхнеобской культуры могло играть определённую роль в культурогенезе кыпчаков. Существующая в настоящее время тенденция омоложения верхнеобской культуры усиливает вероятность такой гипотезы. Это не означает, что археологическая культура кыпчаков сложилась именно здесь, на Верхней Оби. Ареал её формирования был, несомненно, гораздо более широким и включал и расположенные южнее районы: однако, там пока подобные памятники неизвестны. В качестве подтверждения данного предположения интересно парное захоронение в ур. Татарские могилки, открытое А.П. Уманским на р. Чумыше. По керамике оно относится к верхнеобской культуре; другие найденные здесь предметы — трёхпёрные железные наконечники стрел, костяные накладки лука, пластинчатый панцирь, детали крепления колчанов и др. (Уманский, 1974, рис. 5, 7) по своему составу и оформлению уже более всего соответствует раннесредневековым памятникам. В связи с этим А.П. Уманский поставил интересный вопрос: «Не является ли верхнеобская культура лишь вариантом более широкой культурной общности, распространившейся в Южной Сибири от Южного Алтая до Томска и Ачинска на севере?» и пришёл к выводу о

(145/146)

возможности проникновения «в этническую среду не только Горного Алтая, но и Верхнеобья раннетюркских элементов по крайней мере с III-IV в.в. н.э.» (Уманский, 1974, с. 149). Носителями этих раннетюркских элементов и создателями культурной общности в северных пределах древнетюркских государственных объединении вполне могли быть кыпчаки, хотя других материалов, подтверждающих это предположение, пока не имеется. Указание письменных источников («Худуд ал-Алам») о том, что кыпчаки «более дикие, чем кимаки. Их царь назначается кимаками» как будто свидетельствует, что кыпчаки, менее организованные в социально-экономическом отношении, жили в районах, прилегающих к Иртышу, ещё до появления здесь кимаков.

Кроме того, необходимо отметить, что кыпчаки в период вхождения их в состав кимако-кыпчакского этносоциального объединения, судя по данным письменных источников, не представляли собой единого этноса, а состояли из девяти племён. Поэтому вполне вероятно предположить существование в их среде разных культурных традиций (а, следовательно, и различных норм погребальной обрядности и форм предметов материального комплекса). Не исключено и чересполосное проживание кыпчаков среди иноэтнических групп населения, в том числе — и кимаков, что ещё больше усложняет проблему выделения археологической культуры кыпчаков. В таком случае, тот культурный комплекс, который распространяется в период широкого расселения кыпчаков, первоначально мог принадлежать только одной группе кыпчаков, занявшей доминирующее положение среди других племён кыпчакского объединения, среди которых данный культурный комплекс распространялся как новая «государственная» культура, то есть именно так, как это имело место в других раннесредневековых государственных образованиях.

|