Г.В. Длужневская, Б.Б. Овчинникова

Г.В. Длужневская, Б.Б. Овчинникова

Кочевое население Тувы в раннем средневековье.

Сложность процесса формирования тувинского народа в значительной мере иллюстрируется археологическими материалами, свидетельствующими об исторической связи традиционной культуры и быта тувинцев с культурой и бытом племён, обитавших на территории Тувы в «гунно-сарматское» и «древнетюркское» время. [1] Последнее подразумевает период сложения на обширной территории известной общности бытования у разных племён тюркской языковой семьи некоторых общих черт культуры, проявляющихся наиболее наглядно в материальной её части (формы оружия, бытовых предметов, конской сбруи, украшений), характерном погребальном обряде (погребения с конём), а также в использовании рунической письменности.

Начальной датой «древнетюркское время» считается VI век, к которому относятся первые сведения о тюрках и о посольствах Тюркского каганата в другие соседние государства, связанных с его активным участием в торговле. Географическое положение нового объединения на перепутьи между дальневосточным и средиземноморским регионами обусловливало посредничество тюрков в торговле шёлком, а усиление их к концу 60-х годов VI в. — включение в систему политических и экономических отношений крупнейших государств того времени — Византии, сасанидского Ирана, Китая. [2]

Относительно самого понятия «древнетюркское время» [3] и его хронологического диапазона за последние годы исследователями предложено несколько точек зрения. Определяя

(77/78)

этот период существованием только собственно Тюркских каганатов, некоторые учёные ограничивают его VI-VIII вв.; [4] другие рассматривают «историю тюркютов, голубых тюрок и уйгуров как единый процесс, образовавший в аспекте периодизации определенную целостность» — VI-IX вв. [5] Третьи, считая верхней границей IX в., указывают в качестве начальной даты VII в. [6] Включая в это время не только «эпоху существования могущественных каганатов тугю, но и государств уйгуров и енисейских кыргызов», отдельные исследователи заключают его в хронологические рамки VI-X вв. [7]

Заслуживает внимания, что после крушения Тюркских каганатов и установления господства уйгуров, судя по имеющимся археологическим материалам, в материальной культуре не произошло заметных изменений. Смена политической гегемонии в середине VII в., по всей вероятности, не привнесла в этническую карту VI-IX вв. существенных изменений. Один из критериев единства — обряд погребения с конём характерен для Саяно-Алтая и сопредельных территорий, в основном, для VI-IX вв. Подобные погребения известны, в частности, в Туве в достаточно большом количестве, тогда как чётко выделенные уйгурские погребения [8] остаются, к сожалению, малоизученными. Во всяком случае, памятники того типа, которые Л.Р. Кызласов определяет как собственно уйгурские, работами Саяно-Тувинской археологической экспедиции не обнаружены.

Учитывая приведённые факты, историческое и этническое единство, непрерывность развития материальной культуры, мы считаем правомерным включать в рассматриваемое время периоды существования Тюркских и Уйгурского каганатов, определяя соответственно их хронологические рамки VI — серединой IX вв. Не касаясь других аспектов (политический, хронологический и др.), следует отметить, что при этом речь может идти не только о культуре собственно древних тюрков, но шире — о чертах единства элементов культуры целого периода в этнической истории народов Азии.

Отмечая большое значение рассматриваемого времени, Д.А. Клеменц писал ещё в конце прошлого века: «Тукюэс-

(78/79)

ское влияние и культура распространяются к востоку гораздо далее, чем предполагалось.., Восточная Монголия, как Забайкальская область пережила те же стадии и формы культурного развития, что и Большой и Малый Алтай и Тарбагатай. Это выдвигает на первый план вопрос о громадной роли турецких племён в раннюю пору развития Северной Азии». [9] За последнее десятилетие (1965-1977 гг.) Саяно-Тувинской экспедицией проведены целенаправленные работы по исследованию памятников средневековых кочевников в Центральной Туве и накоплен значительный материал. [10] Необходимо отметить монографичность исследований отдельных, хотя и небольших могильников (Аргалыкты I, IX; Кара-Тал, Аймырлыг III). [11] Это способствовало получению новых данных для дальнейших разработок. В частности, появилась возможность выявления локальных вариаций погребальных памятников интересующего нас времени на территории Тувы и их атрибутации. Значительное пополнение материала позволило поставить вопрос о выявлении имущественной и половозрастной дифференциации по погребальным памятникам. Монографичность исследования, являясь в последние годы не только достижением, но и требованием времени, будет способствовать и решению некоторых вопросов хронологии, в частности «внутренней», т.е. последовательности захоронений на одном конкретном могильнике (например, Аймырлыг III). По этим вопросам ещё нет единого мнения ученых. [12] Их решение было, естественно, затруднено разбросанностью и малочисленностью изученных памятников. Вопрос о локальных вариантах памятников рассматриваемого времени, в данном случае в Туве, самым тесным образом связан с проблемой этнической принадлежности погребений с конём и увязки отдельных вариантов погребальных комплексов с конкретными племенами, известными по сообщениям нарративных источников.

(79/80)

Скрытые в каменных насыпях наземные сооружения этого периода — обычно округлой в плане формы, диаметром от 4 до 10 м, высотой до 1 м — к сожалению, почти не изучены. Характер конструкций, являющихся, по-видимому, одним из ведущих признаков для каждой конкретной области, чётко определён только для района Центральной Тувы, [13] где они могут быть разделены на два основных типа 1) кольцевая ограда из крупных камней, которые, вплотную соприкасаясь друг с другом, выложены в один ряд, окружает могилу (Аймырлыг I и III, Кара-Тал) На дневной поверхности выступают в основном крупные камни, а в процессе расчистки выявляется некоторое количество небольших обломков, за полняющих как внутреннюю площадь кольца, так и пространство вне его, 2) сравнительно высокая цилиндрическая постройка, в которой выделяется наружная стенка, выложенная в два-три слоя из плотно подогнанных друг к другу камней, и образующая кольцо. Внутреннее заполнение его — плотная каменная кладка (Аймырлыг III, Аргалыкты I, IX, Улуг-Бюк II).

Под сооружениями — в грунтовых могильных ямах подпрямоугольной, с закруглёнными углами, формы, вытянутых по длинной оси погребения — умерший и сопровождающее его животное. Подбои для захоронения человека зафиксированы только для Центральной Тувы (Аймырлыг I, III, Часкал II, Дыттыг-Чарыг-Аксы I, Улуг-Бюк II, возможно, Аргалыкты I, IX), что само по себе выделяет эти памятники в особую группу и сближает их с восточно-казахстанскими [14] и тянь-шанскими. [15]

Погребённые лежат вытянуто на спине, головой на В, С или Ю (на Алтае) с небольшими отклонениями. Сопровождающие животные, будь то конь или баран — на животе, с подогнутыми ногами, головой в противоположную человеку сторону (встречаются случаи «параллельного», головами в одну и ту же сторону, захоронения, но их меньше и для Тувы они не характерны).

Некоторые отличия можно проследить в способах погребения человека (под перекрытием, в колоде, на подстилке) и деталях устройства могил (разделительная стенка между

(80/81)

захоронением человека и коня). Видимо, эти вариации не случайны и свидетельствуют о специфике обряда конкретной группы племён. Основываясь на специфике внутримогильных устройств рассматриваемых памятников, можно наметить для Тувы следующие варианты.

Центральнотувинский — захоронения в подбоях, закрытых наклонными камнями, и грунтовых ямах, перегороженных массивными вертикально поставленными плитами, редко — вертикальными колышками. Скелет человека лежит на подстилке из плах, перекрыт плахами (в одном случае — плетёнкой из караганника), часто в каменном ящике.

Западнотувинский — захоронения в грунтовых ямах с разделительными стенками из валунов, в одном случае — из лиственничного бревна и небольших колышков. Скелет человека — в колоде, под перекрытием из плах или валунов.

Юго-западнотувинский — захоронения в грунтовых ямах, редко с разделительными стенками — из положенных плашмя плит или из вертикальных колышков. Скелет человека — под перекрытием из плах (2 сл.), на таловой подстилке (1 сл.).

Южнотувинский — захоронения в грунтовых ямах в основном, без разделительных стенок (в одном случае — из лиственничного бревна и камней).

Памятники географически близко расположенных центрально- и западнотувинского вариантов наиболее сходны друг с другом. Некоторые из них кажутся «переходными» от одного варианта к другому, но в целом облик их различен. Единичные отступления в юго-западно- и южнотувинском вариантах, указанные нами, возможно, связаны с перемещениями племён и отражают направления миграций населения. Так же можно трактовать и подбойные захоронения, имеющие аналогии далеко на западе.

Вероятность специфики указанных районов подтверждается некоторыми категориями сопроводительного инвентаря. Особенно ярко это проявляется в поясных и уздечных наременных украшениях, которыми наиболее богаты погребения центрального и юго-западного районов. Очень близки между собой пояса с бронзовыми или железными полукруглыми и прямоугольными бляшками, имеющими вырезы в нижней части (Аргалыкты IX, Кара-Тал I, Часкал II). Совершенно одинаковы костяная и бронзовая подвесные фигурные пряжки (Аргалыкты IX и Кара-Тал I). Есть бронзовые полукруглые с фигурными краями (Аймырлыг, Аргалыкты I) Подобные пряжки встречены в западнотувинских памятниках (Кок-Эль). Количество блях в погребениях юго-западного района больше, они разнообразнее — сердцевидные или цвет-

(81/82)

ковидные, но есть и ординарные — полукруглые с вырезом.

Уздечные украшения в захоронениях различны — золотые овальные с фигурными краями (юго-западный), серебряные четырёхлепестковые (западный), бронзовые узкие щитовидные (южный), полусферические (западный, центральный). Надо отметить абсолютное сходство уздечных украшений кургана монгун-тайгинского типа (1957 г., XXXVI, Тува), а также курганов 3 могильника Туяхта на Алтае и 8, группы 2 могильника Аймырлыг III в Туве с бляшками (овальные с фигурными краями) (рис. 2) из кургана 2 могильника Джаргаланты в Монголии. Это указывает на самые тесные контакты населения юго-восточной части Алтая, Тувы и северозападной Монголии, являющихся, как сообщают письменные источники, областью кочевания племён группы теле: тунло, сеяньто, поегу, пугу, аба, киби и других. [16]

Принято считать, что погребения с конём принадлежат тюркам-тугю, у которых к середине VII в. происходит смена погребального обряда — они оставляют обычай сжигать умерших и начинают хоронить под курганами. [17] Захоронения теле, силами которых тюрки «геройствовали в пустынях севера», [18] неизвестны. Чтобы выделить их среди массы погребальных памятников средневековья, следовало подвергнуть анализу сообщения письменных источников и сопоставить их с археологическим материалом, что и было сделано Ю.И. Трифоновым. [19] Он пришёл к выводу, что погребения с конём, распространённые на широкой территории в пределах Тюркского каганата (в том числе и в тех областях, где памятников тугю не зафиксировано), по целому комплексу признаков не могут быть этнически идентифицированы с тюрками-тугю, а принадлежали иным тюркоязычным племенам, входившим в тюркский каганат. Этими племенами могли быть племена теле. [20] В числе доказательств автор называет «разновариантность погребений», подробно рассмотренную нами выше.

Памятники рунической письменности упоминают и иные тюркоязычные племена — чиков и азов, не входивших в коалицию теле, хотя, первые особенно, близки им. [21] «Народ аз» локализуется на юго-восточном Алтае и в западной части Тувы — это Алашское плато, верховья рек Алаш и Ак-Суг,

(82/83)

район оз. Кара-Холь [22] и Шанчи, где проходит восточная граница его с «народом чик». [23] Последний занимал территорию западной и центральной Тувы, захватывая таким образом, левобережье Улуг-Хема (район работ СТАЭ). Курганы азов пока неизвестны. Чики хоронили без коня по старым шурмакским («гунно-сарматского» времени) традициям. [24] Принадлежность погребений с конём родо-племенной группировке тугю берётся под сомнение, а о теле известно, что они «хоронили в земле». [25] Письменные источники не сообщают ни о каких других племенных группах этого времени. Применяя метод исключения, мы сможем предполагать, что погребения с конями — одним, двумя, реже тремя или бараном, выполняющим роль сопровождающего животного, принадлежали тюркоязычным теле, кочевавшим на обширной территории от Большого Хингана на востоке до Каспийского моря на западе. [26]

Анализ погребального инвентаря с учётом новейших полевых исследований позволяет отчасти расширить представления о социально-экономической дифференциации общества. Различие способов захоронения (как мера трудоёмкости) и, главным образом, состав сопроводительного инвентаря отражают в определённом преломлении сложность его устройства. Впрочем, нужно иметь в виду, что эти различия могли объясняться и разностью конкретных норм погребального обряда, существовавших в разных этнографических группах.

В настоящий момент в Туве исследовано более ста погребений, что позволяет сделать первые шаги к выяснению вопросов о наличии поло-возрастных групп и иной дифференциации общества. Ярче всего в плане поло-возрастного деления выделяется группа — мужчин-воинов. [27] В могилу воину клали берестяной колчан, иногда укреплённый накладками. В нём, как правило, находились железные стрелы разных типов. Обнаружены и остатки деревянной основы большого лука со срединными и концевыми костяными или роговыми

(83/84)

накладками. В одном случае на паре накладок есть короткие рунические надписи (Аймырлыг I-VIII-52), в другом — пейзажная сцена (Аймырлыг III-V-I). При воине-мужчине иногда находят длинные мечи. Неординарна находка деревянного щита (диаметром 78-80 см, Аймырлыг III-V-I).

Остатки одежды из этих погребений говорят, что тюрки носили не только меховую и войлочную, но также и шерстяную и шёлковые одежды. К поясам, украшенным бронзовыми, серебряными и позолоченными бляшками, иногда подвешивались мешочки-каптаргаки с небольшими предметами (в частности, монетами) и амулетами — например, в виде мелких камешков-хрусталиков, обугленной деревянной палочки, перевязанной узким кожаным ремешком (Аймырлыг III-V-I). Также к поясу подвешивались черешковые ножи и, в некоторых случаях, кинжалы в деревянных ножнах. В могилах мужчин находят по одной-две бронзовой или золотой серьге с жемчужинами или без них (Аргалыкты I, Аймырлыг III). Иногда у головы погребённого ставились деревянные плоские блюда с мясом, деревянные или металлические кувшинчики (Монгун-Тайга, Кок-Эль, Аймырлыг I). Встречены и железные клёпаные котлы (Монгун-Тайга, Аймырлыг III — рис. 1).

Состав вещей в захоронениях животных весьма однороден — это деревянное седло с невысокой передней лукой, пара стремян, железные удила с железными S-видными, стерженьковыми или костяными псалиями; роговые или костяные застёжки от пут, а также подпружные пряжки (последние встречаются и железные). Иногда узда украшена бронзовыми, серебряными или позолоченными наременными бляхами (Монгун-Тайга, Аймырлыг I, Аргалыкты I, IX — рис. 1).

Кроме того, выявляются ещё две группы захоронений мужчин: со стрелами (одной-двумя) у головы и вообще без предметов вооружения. Таких памятников в Туве немного. Положение представителей этих двух групп в обществе, отражённое спецификой состава сопроводительного инвентаря в погребениях, пока не ясно. Из раскопанных Саяно-Тувинской экспедицией к погребениям мужчин со стрелами у головы относятся аргалыктынское (1-3) и потревоженное улуг-бюкское (II-I). Захоронение на Улуг-Бюке (Центральная Тува) с золотой серьгой, орнаментированными костяными и роговыми предметами (рис. 1), китайским зеркалом и лаковой чашечкой, листовидным кинжальчиком и «кинжалом» с навершием в виде трилистника имеет прямую аналогию — погребение в Монгун-Тайге (Юго-западная Тува — 1957 г., XXVI), также с зеркалом, гребнем в шёлковом мешочке, же-

(84/85)

лезным клёпаным котлом и листовидным кинжальчиком, большим количеством шёлка, с золотыми уздечными украшениями. Оба погребения не могут быть отнесены к разряду рядовых, хотя это и не позволяет пока конкретизировать прижизненную роль умерших.

Погребения подростков, судя по имеющимся сейчас наблюдениям, отличаются от мужских наличием в них керамики и тем, что при коне положено одно стремя, а не два (Аргалыкты I, VIII, Аймырлыг III).

Последнее явление прослеживается и в захоронениях женщин. В их одежде много общего с мужчинами: те же халаты, подбитые шёлком, и иная одежда из шёлка (Черби Б-18). Золотые или бронзовые серьга (Ак-Туруг 1-5, Аймырлыг III) более изящны. К поясам с наборными бронзовыми или железными бляшками обычно подвешивался нож. Высокое положение женщины в обществе подчеркивается и захоронением при ней сопровождающего животного — одного, двух и даже трёх коней (Джаргаланты, Монголия).

Количественный рост материалов и появление новых детально изученных комплексов позволяют, учитывая и предыдущие исследования, сделать первые шаги к выяснению социально-экономического строя на базе археологии. Это существенно, поскольку письменные источники не дают чётких сведений о социальной структуре. Мы имеем дело, в основном, с погребальными памятниками рядовых членов общества, но и сейчас среди них можно выделить захоронения людей, занимавших, видимо, более высокое положение в небольшой определённой племенной группе. Примером этого может служить погребение знатного воина, по-видимому, вождя, на могильнике Аймырлыг III (V-I). По особому набору инвентаря (щит, меч, срединная накладка на лук с пейзажной сценой, железный котёл, мешочек с амулетами и монетой и т.д.) и более тщательному внутримогильному устройству («ящик» из плетёного караганника) можно поставить его несколько выше в иерархической лестнице по сравнению с погребениями рядовых воинов, исследуемыми и исследованными на этом же могильнике.

Появление на территориях Тувы, Северо-Западной Монголии, Горного Алтая и Восточного Казахстана как массового явления погребений по обряду трупосожжения под курганами принято связывать с притоком нового населения из Минусинской котловины. Начало этого процесса совпадает с крушением Уйгурского каганата в 840 г.; с этого же времени одержавшие победу кыргызы начинают занимать обширные пространства к югу от Саянских гор и включают в сферу своего культурного влияния обширные области —

(85/86)

Рис. 1.

Предметы сопроводительного инвентаря из погребений с конём:

1, 2 — орнаментированные предметы (Улуг-Бюк II); 3-6 — серьги (Аймырлыг III); 7-9 — наременные бляшки и пряжка (Аймырлыг III); 10 — гребень (Аймырлыг III); 11 — орнаментированный предмет (Аймырлыг III); 12-15 — наременные наконечники (Аймырлыг III); 16-17 — наременные бляшки (Аймырлыг III); 18 — наременный наконечник (Аймырлыг III); 19-20 — уздечные бляхи (Аймырлыг III); 21 — зеркало (Аймырлыг III); 22 — котёл (Аймырлыг III).

1 — кость; 2, 10, 11 — рог; 3, 4 — золото, жемчуг; 6 — бронза, жемчуг; 5, 12-18, 21 — бронза; 19-20 — серебро; 22 — железо.

(86/87)

до отрогов Тянь-Шаня на западе, среднего течения Амура на востоке, района современного Красноярска на севере. [28]

Академик В.В. Бартольд, называя IX-X вв. периодом «кыргызского великодержавия», пишет, что «киргизы были последним турецким народом, господствовавшим в Монголии: после их поражения Монголия приобрела тот этнографический характер, который она сохранила до сих пор». [29] Согласно этому замечанию установление хронологических рамок периода, когда территория южнее Саян входила в состав государства Хягас, выдвигает на первый план политический и этногенетический аспекты проблемы. Отсутствие в источниках прямых известий о столкновении кыргызов в конце первой четверти X в. с монголоязычными киданями и оттеснении их на исконные территории повлекло за собой разногласия в определении его длительности.

Логическая вероятность столкновений во время похода киданей в Монголию в 924 г. и результаты последующего изучения памятников рунической письменности привели часть исследователей к выводу, что в начале X в. первенство перешло к киданям, народу монгольского происхождения, а кыргызы вернулись на Средний Енисей, где их и застали события 1207 г. [30]

В противоположность этому, основываясь на исследованиях письменных источников и археологических материалов, Л.Р. Кызласов доказывает, что территория Тувы вплоть до 1207 г. входила в состав государства кыргызов и именно в это время (840-1207 гг.) возникли глубокие родственные, культурные и дружественные связи между предками современных народов Саяно-Алтая. [31]

В то же время участие групп кыргызов в этногенезе населения Тувы, явное сохранение элементов их культуры в памятниках XI-XII вв. и рассмотрение особенностей собственной этнографической культуры енисейских кыргызов [32] позволили сделать предложение о том, что какая-то часть их несомненно осталась в Туве и Северо-Западной Монголии пос-

(87/88)

ле того, как в X в. основная масса покинула Туву и вернулась на Средний Енисей, где к XI-XII вв. складывается аскизская культура. [33]

Исследования Саяно-Тувинской экспедиции проводятся в Улуг-Хемском районе Тувинской АССР и Саянском каньоне р. Енисей. Поэтому вполне естественным было ожидать, что именно в этом, граничащем с Минусинской котловиной районе будут обнаружены новые археологические свидетельства, отражающие картину вторжения кыргызов и длительность их пребывания в Засаяньи. [34]

В пределах Саянского каньона Енисея полностью исследованы могильники Хемчик-Бом II (левый берег устья р. Хемчик) и расположенный в 8 км ниже его на правобережной террасе Енисея — Сарыг-Хая. Единство их, позволяющее рассматривать эти могильники как принадлежащие одной родо-племенной группировке, прослеживается в ряде основных черт.

Топография памятников одинакова: это, в основном, цепочки вплотную пристроенных друг к другу небольших (до 5 м диаметром) сооружений из камней, причём иногда для возведения последующего объекта использовалась часть стенки ранее возведённого кургана. Обряд погребения — везде трупосожжение, остатки помещены с грунтовых могильных ямах. Случаи захоронения на уровне древней поверхности и в керамическом сосуде-урне единичны. Комплекс сопроводительного инвентаря единообразен, несмотря на то, что по вещевому материалу могильник Хемчик-Бом II значительно богаче, чем Сарыг-Хая.

Наземные сооружения близки между собой. Они невысокие (в 1-3 слоя) округлой в плане формы, сложены из хорошо подогнанных друг к другу камней. В то же время выявлены две разновидности этих, вероятно, юртообразных построек, соответствующие указанным могильникам: 1) внутренняя площадь кольца заложена более мелкими камнями, укладывавшимися концентрическими кругами с уменьшением диаметра по мере нарастания слоёв. «Замковый» камень лежит на кладке (могильник Хемчик-Бом II); 2) многослойная стенка — основа без специального заполнения внутренней площади. Такой способ требует особо тщательной подгонки камней друг к другу. Высота вертикальной части стенки около 20 см, выше она идет на скос к центру кургана.

(88/89)

«Замкового» камня нет. Остаётся как бы «дымовое отверстие» (могильник Сарыг-Хая).

Сожжение производилось на стороне. Затем остатки его переносились на место родового (?) кладбища вместе с остатками погребального костра и побывавшими в огне вещами умершего и захоранивались в могильной ямке, иногда перекрытой каменной плитой, опирающейся на стенки последней. Захоронения обычно одиночные (в одном случае сожжены и вместе захоронены взрослый и ребёнок — подросток (Хемчик-Бом II). Детей хоронили как в специальном кургане по обряду трупоположения, так и трупосожжения.

Проверка возможности определять погребения, принадлежащие представителям разных групп общества, по составу инвентаря ещё не произведена. Трудность её заключается в самом обряде погребения (антропологических материалов нет), его безвариантности.

Вместе с умершим сжигали мясную пищу (найдены кальцинированные кости животных), а при помещении остатков в могилу иногда клали дополнительно куски мяса (необожжённые кости животных), возможно, соответствующие рангу погребённого. Керамики, как и в погребениях древнетюркского времени, мало: целых сосудов найдено всего 5, но обычно в каждом имеется по несколько мелких фрагментов. Подобное явление и наличие только необожжённых костей животных отличает поминальные объекты, ни размером, ни конструкцией наземного сооружения не выделяющиеся на могильниках. Иногда они пристроены к погребальным, выдаваясь из цепочек в сторону.

Не получили пока своего объяснения так называемые «пустые» курганы, не содержащие каких-либо остатков. Вхождение в системы могильников не даёт оснований исключать их из данного круга памятников, а требует особого рассмотрения, поиска аналогичных фактов, возможно, привлечения этнографии. Не исключено, что это курганы-кенотафы, известные в предшествующее время (например, из последних раскопок — Аргалыкты I‒I, Дыттыг-Чарыг-Аксы II).

Сопроводительный инвентарь, относящийся в целом к IX-X вв., многочисленный и разнообразный: железные пластинчатые стремена с прорезными подножками, удила с восьмёрковидными окончаниями и характерными S-овидными псалиями, бляхи-тройники, наконечники стрел разных типов (один плоский ромбический), втульчатый наконечник копья. Встречены обожжённые фрагменты срединной накладки на лук. Из бытовых предметов можно назвать маленькие железные ножи, шилья, пинцеты. Бляхи и пряжки наборных по-

(89/90)

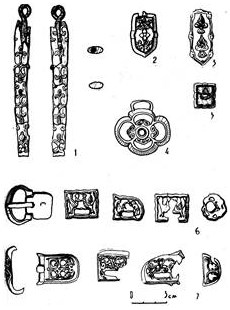

ясов (от 1-2 до 10 в погребении) сделаны из железа (например, комплект в погребении ребёнка — Хемчик-Бом II), бронзы (литые и ажурные орнаментированные, гладкие — рис. 2) или серебра (неорнаментированные). Неординарны орнаментированный предмет из рога косули (рис. 2), поддон железного котла и серебряного кубка, фрагмент зеркала из белого металла.

Компактная группа погребений рассматриваемого времени в могильнике Аймырлыг II, исследования которой ещё не закончены, представляет при общем сходстве большее разнообразие вещевого материала. Ряд моментов, связанных с этим памятником, в сравнении с исследованными в каньоне, позволяет поставить вопрос о наличии локальных вариантов и в это время. Некоторые аналогии можно видеть в материалах кыргызского могильника Тора-Тал-Арты в устье р. Ак-Суг (Западная Тува — рис. 2). [35]

Изучение погребальных комплексов и памятников рунической письменности взаимосвязано, и данные эпиграфики ещё более, чем собственно археологии, отражают мобильность кочевого населения и вероятные пути его перемещения.

Какими путями енисейские кыргызы проникли на территорию Тувы, источники не сообщают. Но, по всей вероятности, их было несколько: через Саянский хребет, по Арбатской, или Хемчикской тропе, рекам Ак-Суг, Чадану и далее через перевал Хундургун в горах Танну-Ола; [36] через проход Хатын-Арка в Саянах в долину речки Ижим и оттуда в долину Уса; по pp. Ус и Енисей. [37]

В свете новых исследований заслуживает внимания — «водный» путь — по Усу и Енисею. В рассказе автора XIII в. Ауфи о путешествии киргиза говорится о реке, текущей во мраке, среди гор и пещер, пока через трое суток она не вырывается на широкую равнину. [38] Возможно, речь идёт о Саянском каньоне р. Енисей. В его пределах по левому берегу выше устья р. Хемчик отмечены остатки тщательно подправленной каменной кладкой тропы, используемой и сейчас для сообщения с долиной р. Хемчик (Арбатская, или Хемчикская тропа?). Изучение вышеназванных погребальных комплексов и памятников рунической письменности (И.А. Батманов, С.Г. Кляшторный, З.Б. Чадамба, А.Ч. Кунаа, Д.Д. Васильев) показывает глубину проникновения их в каньон и

(90/91)

Рис. 2.

Предметы сопроводительного инвентаря из погребений по обряду трупосожжения:

1 — подвесной орнаментированный предмет (Хемчик-Бом II); 2, 3, 5 — поясные наременные бляхи (Аймырлыг II, III); 4 — подвесная бляха (Аймырлыг II); 6 — поясной набор (Хемчик-Бом II); 7 — поясной набор (Хемчик-Бом II).

1 — рог косули, железо; 2-5, 7 — бронза; 6 — бронза (пряжка — железо).

(92/92)

и разобщённость метрополии енисейских кыргызов — Минусинской котловины — и оккупированной в 840 г. Тувы — участок от устья р. Ус до выхода Енисея в Минусинскую котловину не представляет свидетельств о пребывании здесь кыргызов.

Одиночный рунический знак, обнаруженный в 1 км выше устья р. Ус, [39] может быть, свидетельствует о первом шаге в Туву спустившихся сюда по Усу кыргызов. Продвигаясь дальше в степи Тувы, вероятно, они оставили на прибрежных скалах Енисея и впадающих в него горных речек единичные рунические и руноподобные знаки, нацарапанные в соседстве с тамгами, являющиеся, скорее всего, ориентирами и посетительскими метками-инициалами. [40]

Кроме того, экспедицией найдено 8 стел с тамгами и текстами, позволивших несколько расширить границы одного из багов, на которые была поделена Тува в период вхождения её в состав государства енисейских кыргызов. Л.Р. Кызласов, предложивший территориальное деление на баги, основывает его именно на изучении тамг. [41] Эти знаки, связанные с возникновением и развитием собственности на скот, превращаются, по-видимому, в родо-племенной символ и маркируют территорию обитания одной родо-племенной группировки. [42]

Поскольку центром расселения обладателей тамг VI типа (по схеме Л.Р. Кызласова) является район пос. Чаа-Холь, данную группировку принято называть чаа-хольской, [43] а границы её кочевания, благодаря новым исследованиям, несколько расширяются: в Саянском каньоне — по правому берегу до долины речки Хадынных (37 км ниже устья р. Хемчик), по левому — включается приустьевая часть левобережья Хемчика и, возможно, территория до долины Уур-Сайыр (8 км ниже устья р. Хемчик). Этот тип тамг, так же как и представленный на стеле из урочища Алдыы-Бель, датируется IX-X вв. (алдыы-бельский — серединой — концом IX века). [44] Теперь более точно очерчиваются хронологические и

(92/93)

территориальные границы расселения чаа-хольской родо-племенной группировки, кочевавшей по берегам Улуг-Хема, по крайней мере, от низовья р. Темир-Суг до устья Хемчика, в различных ландшафтных условиях. [45] Следует вспомнить ещё один момент, связанный с локализацией предков «чаа-хольцев» или их самих до прихода в Туву — на скалах над могильником Хемчик-Бом II обнаружено 5 тамг, из которых три нигде более, кроме горы Тепсей, не встречены. [46]

Памятники рунической письменности широко распространены в бассейне Верхнего Енисея [47] и большее количество их приходится именно на IX-X вв. Для XI-XII вв. отмечены единичные случаи (у пос. Малиновка, Кезек-Хурээ). [48] Это не значит, что письменность создана в среде енисейских кыргызов и исчезает вместе с ними, но косвенным образом может свидетельствовать о времени, когда кыргызы перестали играть ведущую роль в политической истории Саяно-Алтая — X век.

Сохранение элементов их культуры в памятниках XI-XII вв. в Туве, относительно малое количество курганов этого периода [49] и их разбросанность подтверждают третью точку зрения — о возвращении основной массы кыргызов на Средний Енисей.

Тем не менее В.П. Дьяконовой в Западной Туве записано предание о том, что во время Чингис-Хана кыргызы и уйгуры жгли покойников и хоронили пепел, а во время джунгарского хана Амыр-Саны (сер. XVIII в.) покойников хоронили с лошадью и вещами умершего в курганах под каменными насыпями. [50] Поздние захоронения с конём найдены и при работах СТАЭ в Центральной Туве. [51] Таким образом, учиты-

(93/94)

вая стойкость этнических форм погребального обряда, следует ещё раз отметить роль рассмотренных периодов истории в процессе этногенеза тувинского народа.

Историческую картину X-XII вв. — «предмонгольского времени» [52] — в Южной Сибири и Центральной Азии — следует, как нам кажется, рассматривать отдельно, в рамках иной работы.

[2] С.Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М, 1964, с. 21.

[3] Литературу о данном понятии и подробный разбор точек зрения по поводу датировки см.: Ю.И. Трифонов. Древнетюркская археология Тувы. УЗ ТНИИЯЛИ, вып XV, Кызыл, 1971, с. 111.

[5] Л.Н. Гумилёв. Древние тюрки. М., 1967, с. 6.

[9] Д.А. Клеменц. Отдельная экскурсия в восточную Монголию. Известия ИАН, т. IV, вып. 1, 1896.

[10] За период работы вскрыто 45 древнетюркских погребальных памятников (до 1965 г. — 62).

[11] Могильники Аргалыкты и Кара-Тал исследованы Ю.И. Трифоновым, могильник Аймырлыг III — памятники эпохи средневековья — группой Уральского университета имени А.М. Горького, работающей в составе СТАЭ под руководством Б.Б. Овчинниковой.

[14] Раскопки Восточно-Казахстанской археологической экспедиции, нач. С.С. Черников. См.: А.Н. Бернштам, Ю.А. Заднепровский. Западно-тюркский каганат. В сб. «Очерки истории СССР (III-IX вв.)». М., 1958, с. 386-387.

[22] Там же. Найденный в 1971 г. памятник рунической письменности — стела в окрестностях Баян-Кола — с упоминанием этнонима «алты аз» позволяет предположить проникновение азов на северо-восток (правобережье Улуг-Хема). См.: Д.Д. Васильев. Тюркская руническая надпись из окрестностей Баян-Кола (Тува). СТ, вып. 3, 1976, с. 97-101.

[25] Ю.И. Трифонов. Об этнической принадлежности.., с. 370-374.

[27] Г.Н. Грачёва. Возрастные категории и погребальный обряд у нганасан. В сб.: «Из истории Сибири», вып. 21, Томск, 1976, с. 242.

[29] В.В. Бартольд. Киргизы. Собр. соч., т. II, ч. 1, с. 489-500.

[34] Работами СТАЭ чисто памятников этого периода увеличено до 220, основная масса (160) — IX-X вв. (ранее — 68).

[37] В.В. Бартольд. Указ.соч., с. 484-485.

[39] С.Г. Кляшторный. Отчёт о работах 2-го отряда СТЭАН в 1973 г. Л., 1974, с. 2. Архив ЛОИА АН СССР, ф. 35, дело №484.

[45] С.Г. Кляшторный Рунические надписи Саянского каньона Енисея. УЗ ТНИИЯЛИ, вып. XVI, Кызыл, 1973, с. 229.

[46] С.Г. Кляшторный. Руническая эпиграфика в Саянском каньоне Енисея Приложение 3 к отчёту А.Д. Грача и Г.В. Длужневской о полевых исследованиях 1 отряда СТЭАН в 1971 г. Л., 1972. Архив ЛОИА АН СССР, фонд 35.

[47] Д.Д. Васильев. Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала. СТ, вып. 1, 1976, с. 72-75.

[48] Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников.., прил. с. 119-120.

[49] Л.Р. Кызласов. История Тувы в средние века, с. 196, сн. 128 — 11 курганов. Работы СТАЭ добавили около полутора десятков: Эйлиг-Хем, Алдыы-Бель — А.Д. Грач; Ортаа-Хем, Темир-Суг — И.У. Самбу, Кара-Тал, Дыттыг-Чарыг-Аксы — Ю.И. Трифонов, Аймырлыг — Б.Б. Овчинникова; Улуг-Бюк I — Г.В. Длужневская.

[50] Л.П. Потапов. Новые материалы по этнографии тувинцев. УЗ ТНИИЯЛИ, вып. VIII, Кызыл, 1960, с. 185.

|