|

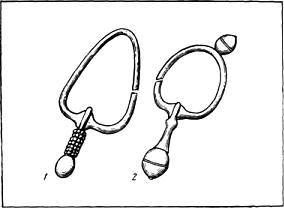

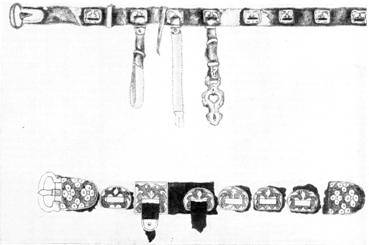

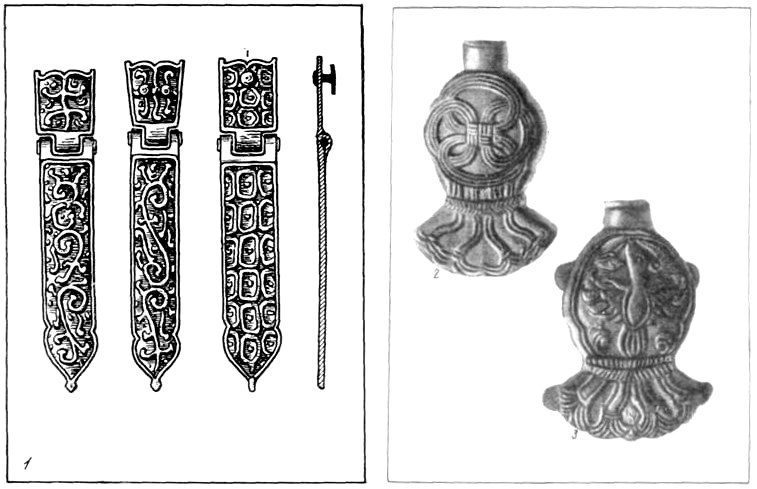

42. Древнетюркские наборные пояса и их изображение на изваянии. 1 — кожа, золочёная бронза, литьё, гравировка, штамп (могильник Черби, раскопки автора); 2 — кожа, бронза, литьё, штамп (могильник Кара-Чога, раскопки автора): 3 — кожа, серебро, штамп (могильник Монгун-Тайга, раскопки А.Д. Грача); 4, 5 — каменное изваяние с поясом из ур. Шеми (по Л.А. Евтюховой). |

|

|

|

|

(Открыть Рис. 42 (с. 62) в новом окне) |

(Открыть Рис. 42 (с. 63) в новом окне) |

жки пояса и др. Рог вначале размягчали, а затем резали его ножом или специальными резцами. Красивые фигурные изделия из рога были найдены в древнетюркских курганах Кокэля, в том числе подвесные поясные и конские пряжки. [38] Сходные по форме поясные и конские пряжки этого времени были обнаружены в Туве, на Алтае и других районах тюркского мира. В Кокэле найдена простая утилитарная вещь из рога — зажим для веретена зажигалки, с искусно вырезанной головкой, напоминающей морду косули. [39]

Наиболее излюбленный узор на костяных изделиях — круг, наносившийся циркулем, с точкой в центре. Так декорирована, например, костяная пластинка колчана из древнетюркского погребения Западной Тувы (Монгун-Тайга). [40] Этот мотив в сочетании с «плетёнкой» украшал костяную накладку и игольник из древнетюркских погребений могильника Кудыргэ на Алтае. [41] Резной плетёнкой декорирована и роговая рукоятка плётки, найденная на Алтае у с. Курай. [42] Подобные орнаментальные украшения на костяных предметах известны и в других районах тюркского мира.

Некоторые древнетюркские мотивы восходят к орнаментике ранних кочевников. Таков, например, узор, включающий вьющуюся лозу, кружки и точки на костяном предмете, найденном Ю.И. Трифоновым в могильнике Аргалыкты IX (курган 1) в Центральной Туве (рис. 45-1). О сохранении традиции изображать так называемые «загадочные» картинки зверей на костяных изделиях свидетельствует найденный Ю. Трифоновым в том же могильнике костяной предмет с условно-схематическими гравированными рисунками трёх волчьих голов, вид голов сверху имеется на одной стороне предмета, вид снизу — с другой (рис. 45-2). [43]

Другим материалом для повседневных нужд служила берёста. Из неё делали главным образом колчаны, а также утварь — сосуды, сумки, игольники. [44] Из раскопок древнетюркского кургана в Западной Туве известен небольшой продолговатый кусочек берёсты, на котором острым кончиком ножа, или резцом, нанесён эффектный узор в виде волнистого стебля. [45]

Древние тюрки, широко применявшие кожу как первоклассный и лёгкий материал для различных предметов утвари, упряжи, одежды, умели её искусно декорировать. Для этой цели служила техника тиснения и аппликации, сходная с той, которая до недавнего времени применялась тюрко-монгольскимн кочевыми скотоводами Евразии, в том числе тувинцами. Тюрки, можно полагать, покрывали тиснёным орнамен-

том свои кожаные фляги. Судя по древнетюркскому изваянию около с. Хандайгайты в Южной Туве, [46] кочевые племена уже тогда знали кожаные фляги, совершенно аналогичные по форме современным тувинским. Распространение таких фляг среди современных скотоводческих тюркских народов и сходных тиснёных узоров у тувинцев, казахов, киргизов и др. может найти объяснение в том, что и сосуды, и приёмы их декорировки получили распространение ещё в древнетюркское время.

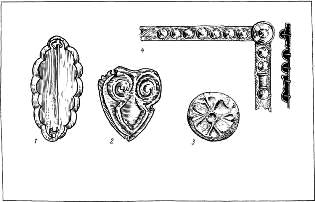

43. Древнетюркские бляхи конской упряжи. 1 — золото, штамп (могильник у р. Каргы, раскопки А.Д. Грача); 2 — серебро, штамп (могильник в Монгун-Тайге, раскопки А.Д. Грача); 3 — золото, штамп (могильник Ак-Довурак, раскопки автора); 4 — кожа, бронза, штамп (могильник Озен-Ала-Белиг, раскопки автора).

(Открыть Рис. 43 в новом окне)

Войлок и войлочные изделия также были широко распространены в быту племён степных кочевников. Из войлока делали покрытия юрт, он шёл на некоторые виды одежды, конские потники, сумочки, ковры. Основным способом декорировки было применение цветных аппликаций и простегивание узоров. В одном из древнетюркских погребений Западной Тувы была найдена войлочная сумочка, обшитая привозным шёлком и простёганная спиральными узорами, соединёнными в S-видные фигуры, [47] подобно тому как на несколько веков ранее украшали войлочные ковры гунны. Аналогичные приёмы декорировки войлочных ковров сохранились у современных тувинцев, у которых узорная стёжка по войлоку также включает спирали, нередко образующие S-видные сочетания. При декорировке войлочных ковров и некоторых других изделий как и прежде использовалась сетка, обрамлённая бордюром. О знании тюрками Центральной Азии подобной композиции, распространённой ещё у ранних кочевников, свидетельствует построенная на её основе орнаментация плит гранитных саркофагов тюркской княжеской могилы в Улан-Худжире. Среди орнаментальных мотивов здесь роговидный узор, лоза, ромб и др. [48]

Итак, орнаментальные узоры древних тюрок были разнообразны. Наряду со сравнительно простыми мотивами (круг, круг с точкой в центре, зигзаг, треугольники, в том числе заштрихованные, плетёнки и др.), украшавшими главным образом изделия из кости и дерева, получают распространение растительные узоры и подчас весьма сложные. Наиболее популярны четырёхлепестковые и восьмилепестковые розетки, мотив вьющейся лозы, пальметки и полупаль-

метки, плетёнки, крестовидные фигуры с отростками, роговидные фигуры, спираль, круг, концентрические круги, волна, зигзаг и др. — общие ныне почти для всех скотоводческих народов тюркского мира.

Различные модификации крестовидных фигур с отростками, роговидных мотивов, зигзагов, волны, четырёхлепестковых розеток и некоторых других могут рассматриваться как развитие традиционных орнаментальных мотивов, известных ещё ранним кочевникам. Вместе с тем на прикладном искусстве тюрок Южной Сибири и Центральной Азии, в частности на орнаментике, не могли не сказаться их культурные связи. Совершенно очевидно, что вместе с тканями и металлическими украшениями в кочевническую среду проникали и новые орнаментальные сюжеты и новые технические приёмы декора. Ряд мотивов в тюркском прикладном искусстве может быть связан с согдийским влиянием. Известно, что согдийцы играли важную роль в каганате. [49] Многие из них занимались ремёслами, в том числе изготовлением украшений. Из согдийского декоративного искусства в тюркскую орнаментику возможно вошли некоторые орнаментальные сюжеты. В свою очередь согдийцы испытали заметное воздействие культуры тюркских кочевников. Бесспорным было влияние восточноазиатской и переднеазиатской культуры на орнаментальное искусство тюрок Центральной Азии и Южной Сибири. Однако следует подчеркнуть, что не менее важную роль играли здесь и местные традиции, модифицированные и обогащенные в тюркскую эпоху. Одно время считалось, что орнаментация алтайских украшений представляет собой результат китайских влияний. Однако ещё С.В. Киселёв отметил происхождение ряда алтайских узоров из звериного орнамента скифо-сибирской эпохи, некоторые элементы которого постепенно теряли свой первоначальный сюжетный смысл, превращаясь в растительные завитки. [50]

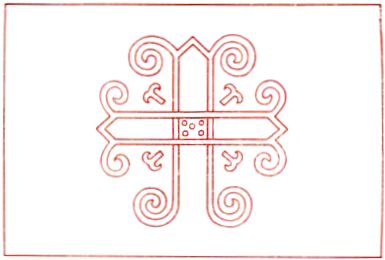

Ковровый орнамент, включающий чередующиеся чистые и заштрихованные треугольники и восходящий к эпохе бронзы, также был, повидимому, довольно распространённым. Можно полагать, что им украшали изделия из различных материалов, в том числе и металл. Золотая пластинка с таким узором известна среди тюркских памятников Казахстана. [51] Отметим один из орнаментальных мотивов того времени, восходящий к скифским традициям,— крестовидную фигуру с роговидными ответвлениями на концах. По-видимому, ею украшали войлок, кожу, а иногда и металл. Она имеется на бронзовом зеркале и позолоченном бронзовом украшении из Казахстана. [52]

44. Древнетюркский сосуд. Сплав серебра (могильник в Монгун-Тайге, раскопки и фот. А.Д. Грача).

(Открыть Рис. 44 в новом окне)

Нередко изучение генезиса тех или иных узоров затруднено их широким распространением. Так, в тюркской орнаментике часто применялся узор в виде волнистого стебля с отогнутыми поочерёдно в обе стороны листьями, известный ещё по искусству скифского времени. Однако говорить о непременной генетической связи данного мотива у тюрок и более древних племён Саяно-Алтая вряд ли возможно, так как уже в древности он был широко распространён от Рима до Кореи. Не менее обширен был ареал бытования этого мотива в тюркское время.

Древним тюркам были известны сюжетные рисунки на плоскости. Их выбивали на скалах, гравировали на отдельных камнях, вырезали на предметах утвари. Пожалуй, наиболее интересными памятниками из них являются гравированные изображения на роговой накладке луки седла и валуне, найденных в известном Кудыргинском могильнике на Алтае в результате раскопок А.Н. Глухова и С.И. Руденко. Можно полагать, что они в определённой мере отражали художественные традиции не только местного населения, но и сопредельных родственных и культурно близких племён Саяно-Алтая, в том числе Тувы.

На этой роговой накладке [53] мы видим сцену охоты. В центре композиции, подчинённой дуго-

45. Древнетюркские изделия. 1, 2 — кость, гравировка (могильник Аргалыкты, раскопки и рис. Ю.И. Трифонова).

(Открыть Рис. 45 в новом окне)

образной форме луки, два тигра обращены головами друг к другу. По обе стороны от них почти всё свободное пространство заполняют различные фигуры, в том числе два всадника, стреляющие из луков, животные и рыбы; среди зверей — косули, маралы, медведь, горные бараны, кулан, лисица, собака (?). Всадники и большая часть животных показаны в стремительном движении. Они мчатся влево, причём кулан, горный баран, маралы и некоторые другие звери показаны в летучем галопе. Хотя левая половина накладки несколько перегружена рисунками, всё же чувствуется стремление художника уравновесить обе части композиции. Контуры рисунков, резные и тонкие, выполнены остриём ножа или резцом. Шерсть на животных показана треугольными углублениями. Все линии и углубления были первоначально заполнены черноватой густой массой, создававшей впечатление контрастной инкрустации чёрным по светлому фону рога. В рисунках этой накладки заметно влияние сасанидского искусства, в частности в передаче окраски тигров своеобразными языковидными фигурами — приём, достаточно характерный для сасанидской торевтики. И здесь мы видим сохранение некоторых приёмов скифо-сибирского искусства, особенно ярко и неожиданно проявившихся в изображении раненой косули с вывернутым крупом и повёрнутой назад головой.

Интересен и сюжетный рисунок на маленьком валуне длиной около 40 см, найденном в могиле 15 Кудыргэ вместе с погребённым ребёнком. [54] В верхней части валуна (если его рассматривать в вертикальном положении) выгравировано мужское лицо с усами и бородой, а ниже, на узких и широких гранях камня мы видим трёх лошадей и трёх спешившихся всадников, показанных в коленопреклонённых позах и обращённых к двум другим людям, изображённым в значительно больших размерах,— женщине и ребёнку. Последние в роскошной пёстрой распашной одежде, запахнутой по древнетюркскому обычаю налево, причём верхняя пола отделана иной тканью, подобно тому как это практикуют и современные саяно-алтайские народы. На женщине трёхрогий головной убор, её, как и ребёнка, украшают серьги. На лицах двух коленопреклонённых людей и, возможно, коней — маски, а у одного из людей — также трёхрогий головной убор. По вопросу о трактовке этой сцены и назначении валуна существуют различные точки зрения. [55] Несомненно, что ри-

46. Древнетюркское каменное изваяние (колл. ТРМ, фот. автора).

(Открыть Рис. 46 в новом окне)

сунок имел культовый характер и, вероятно, изображал языческое моление духам предков умершей женщины, быть может шаманки, о чём позволяет судить убор её и ребёнка. Сложная композиция удачно решена в художественном отношении, все фигуры переданы лаконично и выразительно, в них подчёркнуты лишь наиболее важные детали, которые, вероятно, несли основную смысловую нагрузку.

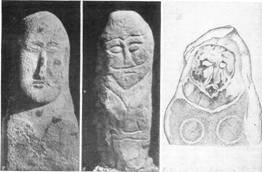

Остановимся на характеристике монументальной скульптуры древних тюрок — «каменных бабах». Их начали воздвигать, вероятно, ещё на рубеже V и VI вв., и после падения каганата в Туве ещё долго сохранялся этот обычай, как, впрочем, и на других территориях тюркского мира. Последние изваяния здесь относятся к X, а возможно и к XI в. [56]

Большая часть этих памятников, известных в Туве, Семиречье, Казахстане, Монголии, Синьцзяне и других районах расселения древних тюрок, изображает мужчину-воина, держащего одной, обычно правой, или обеими руками сосуд. У многих изваяний моделирована голова и руки, показано туловище. Лицо выполнено рельефом, либо его черты нанесены контурными резными линиями, причём нередко оба способа сочетаются. В отдельных случаях черты лица намечались точечными углублениями. Часто можно видеть усы, иногда бороду, причёску, серьги в одном или обоих ушах. На некоторых изваяниях заметны монголоидные особенности облика. Нередки детали одежды, оружие, пояс.

Как правило, каменные изваяния стоят у восточной стороны древнетюркских поминальных сооружений — четырёхугольных оградок из каменных плит, спиной к ним, лицом на восток. Некоторые из изваяний были найдены вне связи с оградками.

Рассмотрим несколько характерных фигур, хранящихся в Тувинском республиканском музее.

Одно из наиболее известных в Туве изваяний находилось в местности Шеми в Углуг-Хемском районе. Фигура (выс. ок. 170 см; рис. 42-4) вытесана из светло-серого гранита. Нерасчленённость основной массы изваяния придаёт фигуре столпообразный вид. Детали проработаны спереди и с боков. На голове изображены волосы, причёсанные на прямой пробор, сзади переходящие в косу. Лицо передано не без известной выразительности, хотя и весьма обобщённо. По сравнению с другими изваяниями можно говорить о желании усилить монументальность фигуры, подчеркнуть объём и

|

|

|

|

(Открыть Рис. 47 (с. 68, верхн.) в новом окне) |

(Открыть Рис. 47 (с. 68, нижн.) в новом окне) |

(Открыть Рис. 47 (с. 69) в новом окне) |

47. Древнетюркские каменные изваяния (колл. ТРМ, фот. автора).

характерность черт. Усы, края которых слегка загнуты вверх, и рот объединены в один плоский рельеф, образующий как бы накладку. Руки, согнутые в локтях, сжимают сосуд на уровне живота. Чётко обозначен и детализирован наборный пояс. На нём прекрасно видны отдельные бляхи и свисающие по бокам лировидные пряжки, форма которых передана с большой точностью. Как уже отмечалось выше, аналогичные бляхи и пряжки были найдены в древнетюркском кургане в могильнике Кара-Чога (рис. 42-2). Судя по особенностям пряжки, изваяние было сооружено в VIII-X вв., вероятно, уже после падения Тюркского каганата.

Это изваяние имеет аналогии среди ряда каменных баб Тувы и других районов тюркского мира. Таково столпообразное изваяние из урочища Чанагаш по правому берегу Хемчика. Оно высечено из очень тёмного гранита (выс. около 100 см; рис. 47-5). Как и у предыдущего памятника, основные детали лица выполнены рельефно, хотя рот намечен резной горизонтальной линией. Хорошо проработаны головной убор с наушниками, обозначены пальцы рук, держащих сосуд. Детально выполнен наборный пояс.

К этой же группе изваяний можно отнести и каменное изображение из урочища Чирчарак на р. Хемчик, [57] ныне установленное в Тувинском республиканском музее (выс. около 110 см; 47-6). Фигура из светлого гранита. На голове рельефом высечена характерная шапка с наушниками, на лице выделяются брови, нос, губы; глаза и усы показаны углублёнными линиями. Чётко выделены также руки, пальцы, причём правая рука держит сосуд выше, чем левая. Двумя выпуклостями показаны, очевидно, круглые бляхи воинских доспехов. Л.А. Евтюхова не исключала, что изваяние было женским и выпуклости обозначали груди, [58] но это мало вероятно.

Другая группа подобных фигур держит сосуд в одной руке. Такова, например, скульптура из Тувинского республиканского музея, высеченная из серого гранита (выс. около 70 см; рис. 46). На передней уплощённой стороне камня рельефными линиями обозначены брови, глаза, нос, усы, пальцы. Руки согнуты в локтях, причём правая почти у подбородка держит маленький рюмкоподобный сосуд, а левая лежит на поясе. Моделируя лицо, скульптор стремился, очевидно, изобразить его черты особенно эффектно. Длинные брови, создающие как бы орнаментальное обрамление верхней части лица, переданы длинной и толстой волнистой линией,

образующей у переносья заострённый вниз угол; над глазами они плавно изгибаются и кончаются у висков, закругляясь вверх. Столь же манерно выполнены усы. Большие овальные глаза в сочетании с манерными линиями бровей и усов создают впечатление декоративности. Подобные, явно стилизованные приёмы изображения бровей и усов встречаются и на других изваяниях тюркского мира, в том числе в Туве и Семиречье. Я.А. Шер не без оснований сопоставляет эти приёмы стилизации со свидетельством китайской хроники Бейши о жителях одного из районов Семиречья: «По обычаю тюркистанцев остригают волосы и подравнивают брови, намазывая их клейстером, что придаёт им блестящий лоск». [59]

К этой же группе относится и другая гранитная фигура из Тувинского республиканского музея (выс. около 92 см; рис. 47-4). Здесь мы видим воина. Его длинные усы, на концах загнутые вверх, и нижняя губа по использованным стилистическим приёмам сходны с предыдущим изваянием. Правая рука держит высоко поднятый маленький сосуд. Кисть левой — на рукоятке кинжала.

К данной группе принадлежит изваяние, стоявшее на р. Барлык и ныне хранящееся в Тувинском музее. Фигура высотой около 70 см высечена из светло-серого гранита. Основные детали лица, фигуры, некоторые особенности одежды выполнены круглым и плоским рельефом, а также углублёнными линиями. Изображён головной убор с острым мысом на лбу, лицо с широким носом, удлинёнными овалами глаз, округлым ртом и небольшими усами, отдельные детали одежды, в том числе пояс с бляхами. Любопытной особенностью этого изваяния является то, что обе руки, поддерживающие сосуд, показаны с четырьмя пальцами, а на груди рельефно выделены два соска (рис. 47-2). Отметим хранящееся в Тувинском республиканском музее изваяние из светло-серого гранита (выс. около 125 см). Плоский рельеф сочетается здесь с резными линиями, которыми, в частности, показаны дугообразно изогнутые брови, образующие в переносье характерный для многих изваяний острый угол (рис. 47-5).

Нередко фигура лишалась всякого намёка на объём и на затёсанной или естественной ровной поверхности камня лишь схематично обозначали лицо, руки, пояс, оружие, сосуд, пользуясь для этого слабо выступающим плоским рельефом и углублёнными контурными линиями, штрихами. Подобным образом выполнен памятник из гладко отёсанного серого гранита (выс. около 95 см), на его передней стороне и частично по бокам контурными углубленными линиями выгравированы лицо, сосуд, поддерживаемый пальцами правой руки, и некоторые детали одежды (рис. 47-1).

Наконец, следует отметить изваяния, у которых изображена голова, иногда руки и детали костюма, но не показаны сосуд и оружие. Одна из таких каменных баб из серовато-белого гранита (выс. около 78 см) была обнаружена мною на реке Ак-Хем в Центральной Туве. [60] Изваяние также стояло у восточной стенки поминальной оградки, обращённое лицом на восток. На уплощённой передней стороне камня углублёнными резными линиями и плоским рельефом схематично изображено лицо мужчины: длинные соединённые острым утлом брови, овальные глаза, линии которых переходят в очертания носа, вытянутая дугообразная линия под носом обозначает усы, а ниже её короткая горизонтальная полоска — рот. Контур подбородка, а возможно и бороды, образует внизу угол. Параллельная ему линия, идущая ниже, обозначает верхний край одежды. В той же технике нанесена согнутая в локте рука. Скульптура, несмотря на схематизм и лаконичность изобразительных приемов, достаточно выразительно передаёт облик человека (рис. 47-8).

Значительно с большим мастерством моделировано другое изваяние этого типа из Тувинского республиканского музея (выс. около 95 см; рис. 47-7). У каменной бабы большая удлинённая голова с плоским лицом, занимающая около половины высоты всей фигуры. Удлинённый, крупный нос и чётко очерченные небольшие толстые губы выполнены рельефом, а контур миндалевидных глаз и манерно изогнутые, смыкающиеся брови очень тонкой гравировкой.

Кроме того, к этой же группе можно отнести изображение мужчины-воина, выбитое мелкими точечными ударами на небольшом тёмно-сером валуне (выс. около 0,5 м), обнаруженное мною у восточной стенки поминальной оградки в урочище Кокэль в Западной Туве. [61] Овал головы в нижней части переходит в угол, обозначавший бородку. На лице можно различить глаза, нос, большие загнутые вниз усы. Ниже головы линия изображает верхний край одежды. В области груди выбиты два круга, вероятно нагрудные бляхи — деталь воинских доспехов (рис. 47-9). Такие бляхи известны на танских погребальных статуэтках воинов и на половецких каменных бабах.

Изображение двух круглых нагрудных блях встречается и на других каменных изваяниях тюркского мира.

Вопросы классификации и происхождения каменных баб имеют большую литературу, но поныне остаются во многом спорными. [62]

А.Н. Бернштам, Л.А. Евтюхова, С.В. Киселёв исходили из техники изображений. Так, на

пример, С.В. Киселёв делил алтайские изваяния «на две группы — плоских и круглых скульптур». [63] А.Д. Грач предложил классифицировать тувинские изваяния на два типа по характеру изображений: 1) изображения человеческой фигуры полностью; 2) изображения человеческой головы или лица. [64] Я.А. Шер также предлагает все древнетюркские изваяния Семиречья, Казахстана, Южной Сибири и Монголии подразделить на два типа: к первому он относит мужские изваяния с сосудом в правой руке, с оружием и без него, изваяния с изображением головы или лица и изваяния с птицами, а ко второму типу — мужские и женские изваяния с сосудом в обеих руках. [65]

Однако нам представляется важным совершенно иной признак, определяемый культовым характером памятников,— наличие или отсутствие изображения сосуда в руках человека. Сосуд в руках обозначал культовый символ, связанный с погребальным обрядом, независимо от того, можно ли его рассматривать как атрибут поминального пиршества, как полагают отдельные авторы, или же скорее как традиционный знак уважения и внимания сородичей. Отсутствие сосуда должно было в таком случае выражать принципиально иное назначение памятника. В отдельных случаях сосуд могли заменять, вероятно, другие символы, понятные современникам, как, например, птица, которую иногда изображали в руках каменной фигуры тюрки Семиречья, либо головы поверженных врагов в руках героя, как мы это видим на изваянии из Ак-Тала в Туве. Однако последний символ был, несомненно, очень редким исключением, и он известен пока лишь на одном памятнике.

По вопросу о семантике изваяний также имеется значительная литература, отражающая, однако, весьма различные точки зрения. Они сводятся к двум гипотезам. Одна из них, высказанная в своё время В.В. Бартольдом и Н.И. Веселовским, наиболее последовательно развивается А.Д. Грачом, который рассматривает все древнетюркские изваяния (оба выделяемых им типа) как изображения наиболее могущественных врагов, побеждённых во время войн. [66] Л.Р. Кызласов, однако, считает каменные фигуры, сооружавшиеся древними тюрками, изображают «их умерших героев». [67] Сходное толкование предлагает Я.А. Шер, допускающий, впрочем, что изваяния в ряду балбалов могли изображать и врага. [68]

Сторонники первой точки зрения основывают свои выводы главным образом на анализе древнетюркских рунических текстов, из которых следует, что в честь своих знатных умерших сородичей древние тюрки устанавливали «балбалы», символизировавшие убитых врагов. Так, например, в памятнике в честь тюркского принца Кюль-тегина говорится: «В честь моего отца-кагана во главе (вереницы могильных камней) поставил «балбалом» (изображение) Без-кагана». [69] Подобные сведения есть и в других памятниках тюрок. Действительно, от их поминальных оградок отходят вереницы врытых в землю камней, причём каменные изваяния как бы стоят во главе.

Противники этой гипотезы считают, напротив, что изваяния не могут рассматриваться как балбалы. Так, Л.Р. Кызласов утверждает, что балбал — это камень, символизировавший убитого врага, но не имеющий никакой обработки. [70] В доказательство того, что изваяние было изображением самого умершего, приводят, в частности, сообщение китайской хроники Суйшу, что в здании при могиле «ставят нарисованный облик покойника и описание сражений, в которых он находился в продолжении жизни. Обыкновенно, если он убил одного человека, то ставят один камень. У иных число таких камней простирается до ста и даже до тысячи». [71] Приводятся и некоторые другие мотивы в пользу этой гипотезы. [72]

Несомненно, что значительная часть изваяний изображала самого умершего, что позволяет использовать этот вид памятников как один из важных исторических источников для суждения об облике древних тюрок, их одежде, украшениях и др., о чём нам уже приходилось писать. [73]

Вместе с тем изучение относящихся к данному вопросу источников показывает, что обе точки зрения являются односторонними. Ещё А.Н. Бернштам высказал предположение, что изваяния могли быть как изображениями портретного характера, воспроизводящими похороненного, так и изображениями обобщёнными, воспроизводящими его слугу в потустороннем мире. [74]

Можно ли утверждать, что балбалы, символизировавшие врага, не имели обработки? Для этого нет оснований. Сам факт, что изображение врага у древних тюрок могло устанавливаться рядом с поминальным сооружением в ряду балбалов или даже во главе них, не вызывает сомнений. Известно, что среди балбалов у памятного комплекса в честь Кюль-тегина, наряду со статуей принца и его жены, сановников и придворных, почти на 3 км тянулся ряд балбалов. Причём у самого храма, составлявшего основу поминального комплекса, в ряду балбалов стояла антропоморфная стела, второе подобное изваяние стояло в том же ряду балбалов несколько дальше. [75] То обстоятельство, что эти антропоморфные стелы выполнены грубо, не меняет существа дела. Заметим попутно, что обычай изображать убитого врага не был уни-

кальным явлением, свойственным лишь тюркам. Так, например, мне приходилось слышать от кетов ещё в конце 40-х годов рассказы о том, что в прошлом, убив врага, кет вырезал изображения его лица на дереве. Об аналогичном обычае у тунгусов имеется свидетельство, которое привёл В. Туголуков. Проезжая в 1894 г. по Охотскому побережью, врач Стефанович обнаружил в тайге рисунок человеческой головы, вырезанной на дереве. Как объяснили Стефановичу старики-тунгусы, «портрет» сделал убийца, чтобы избавиться от преследования духа убитого, убийца как бы прикрепил к дереву ждущий отмщения дух. [76]

Вместе с тем не исключено, что у древних тюрок балбалы имели не магическое, или не столько магическое назначение, а служили мемориальными памятниками, призванными прославить в глазах потомков умершего сородича. Мы исходим из того, что каменные изваяния могли изображать как самого умершего, так и его врага. Очевидно, должен был существовать признак, позволяющий разграничивать эти типы изваяний и отражавший различное отношение к ним современников, достаточно выразительный для них. Как мы уже отметили выше, все изваяния могут быть достаточно чётко разделены, на наш взгляд, на два типа по важнейшему для ритуальных памятников древнетюркского круга признаку — наличию или отсутствию на них изображения сосуда (его на некоторых памятниках Семиречья, вероятно, заменяет птица). Следовательно, к памятникам умерших относятся все древнетюркские изваяния, изображающие человека с сосудом в руках, а изваяния без сосуда — символизировали врагов, как и отдельные камни, не имевшие каких-либо следов обработки и установленные цепочкой у поминальных сооружений.

Что касается обычая сооружать изваяния, то вряд ли он может быть непосредственно выведен из предшествующих традиций местных племён, как полагают некоторые исследователи. Скорее можно думать, что этот обычай возник в тюркской среде без прямой связи с известными нам традициями возведения монументальных памятников в предшествующие эпохи.

Завершая рассмотрение древнетюркской скульптуры, необходимо отметить, что на некоторых из изваяний имеются оригинальные изображения, не встречающиеся на других памятниках. Таковы рельефные фигуры двух обнажённых людей на открытой А.Д. Грачом каменной бабе из урочища Мунгу-Хайрхан-Ула в Западной Туве. Они выбиты на ней спереди, ниже пояса и оружия и показаны с согнутыми в коленях ногами, обращённые лицом друг к другу. У одного из них в руках сосуд, совершенно аналогичный тому, который показан в правой руке изваяния. Второй человек опустил руку во вместилище, вероятно — бурдюк. [77] По поводу этой сцены были высказаны различные суждения, но несомненно, что она связана и с погребальным культом и, вероятно, с обрядом, совершённым при установке этого памятника или некоторое время спустя. Очень интересна и опубликованная Л.Р. Кызласовым каменная баба из района пос. Ак-Тал в Центральной Туве. [78] На передней уплощённой части изваяния, рядом с пальцами согнутых и разведенных рук выгравированы две человеческие головы.

Многие века простояли каменные статуи. Обычай сооружать эти памятники исчез, были забыты истинные причины их сооружения, но местное население продолжало относиться к ним с чувством особого почитания. В Минусинской котловине это было засвидетельствовало ещё Д.Г. Мессершмидтом в начале XVIII в. [79] У тувинцев почитание каменных изваяний отмечалось в начале XX в. [80]

Тюркский каганат пал в середине VIII в., однако племена алтайских тюрок, поселившиеся в Туве, ещё долго сохраняли и развивали свою традиционную культуру, в значительной мере определившую культуру тувинского народа, происхождение которого, как уже отмечалось, тесно связано с древнетюркским этносом. Во второй половине VIII в. господствующее положение в Центральной Азии заняли уйгуры, подчинившие население Тувы. Здесь поселились значительные по численности группы уйгуров, здесь же проходила их оборонительная линия, выстроенная для защиты от кыргызов, живших к северу. Уйгуры Тувы строили многие крепости и осёдлые поселения, остатки которых сохранились поныне. Раскопки крепостных поселений уйгуров и их оборонительного вала с наблюдательными пунктами, позволившие выявить на этих памятниках культурный слой, были произведены мною, [81] a затем продолжены Л.Р. Кызласовым [82] и А.М. Мандельштамом. [83]

Особенно интересны величественный дворец и крепость на небольшом острове среди горного озера Тере-Холь в Юго-Восточной Туве, по всей вероятности сооружённые по указанию могущественного уйгурского кагана Моюн-Чура (746-759 гг.) Отмеченная ещё в начале XVIII в. на картах С. Ремезова, эта крепость была обследована в конце XIX в. Д. Клеменцом, но к раскопкам её удалось приступить лишь в 1957 г. Раскопки, осуществлённые мною в 1957 и 1963 гг., позволили открыть и частично раскопать в этой крепости неизвестный ранее дворец, являвшийся, несомненно, одним из наиболее монументальных сооружений в древней Сибири.

Дворец в центре крепости состоял из двух зданий, причём первое было возведено на мощном основании — стилобате (платформа 23х23 м), облицованном хорошо обожжённым кирпичом. В здание вели широкие лестницы и пандусы. Кровлю здания поддерживали 36 массивных колонн. Оштукатуренные стены дворца были украшены фресками. В сооружении дворца Моюн-чура помимо уйгуров участвовали согдийцы и, вероятно, пленные китайцы. [84] Мы не останавливаемся на характеристике интересных в художественном отношении фресок, обнаруженных при раскопке дворца Пор-Бажин, так как они могут рассматриваться как произведения профессионального искусства того времени.

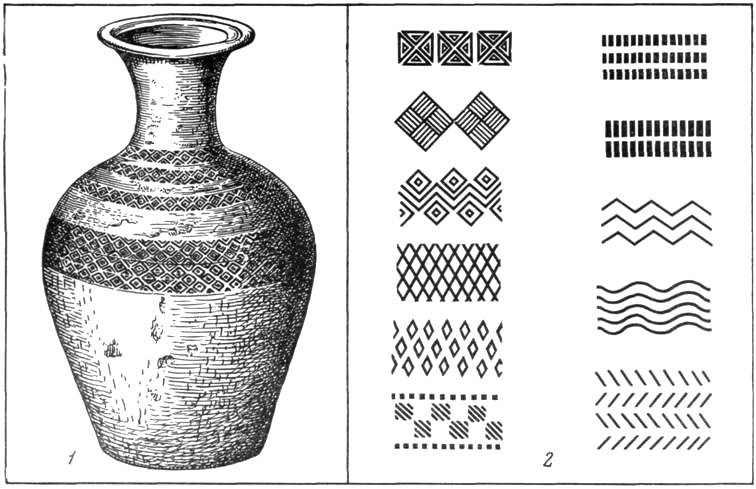

Исследования древнеуйгурских городищ, в особенности Бажин-Алаака в долине Енисея вблизи г. Чаа-Холь, раскапывавшегося мною в 1957 и 1958 гг., позволили выявить хозяйственную и бытовую утварь уйгуров, в том числе украшения, в большом количестве была найдена керамика. Среди глиняных сосудов уйгуров выделяются большие вазы (рис. 48-1), декорированные различными узорами, в том числе ковровыми. Среди основных мотивов уйгурского искусства в Туве, известных нам главным образом по орнаментальным узорам на керамике, должны быть отмечены следующие — косая сетка, шевроны, волна, «сетка» из ромбов, ромбы с вписанными в них меньшими ромбами, диагонально пересечённые квадраты и др. (рис. 48-2).

В середине IX в. уйгуры были разбиты значительно усилившимися кыргызами, создавшими в степях Центральной Азии своё могущественное государство. В так называемую кыргызскую эпоху племена Тувы находились под властью новых завоевателей. Часть кыргызов, переселившихся в Туву, позднее вошла в состав тувинского народа и полностью ассимилировалась. Кыргызы имели высоко развитое прикладное искусство. Оно изучено ныне с достаточной полнотой как благодаря археологическим раскопкам в Минусинской котловине на территории их «коренных» земель, так и в Туве, Монголии и других районах, куда удалось проникнуть кыргызам в конце I тысячелетия н.э. Во многих отношениях самобытное искусство кыргызов впитало в себя некоторые художественные традиции кочевых скотоводов евразий-

48. 1 — керамическая ваза из древнеуйгурского городища Бажин-Алаак (раскопки автора); 2 — узоры на древнеуйгурской керамике (по материалам раскопок автора).

(Открыть Рис. 48 в новом окне)

ских степей предшествующих эпох. Оно испытывало также сильное воздействие искусства Передней Азии, в особенности сасанидского Ирана, а также Восточной Азии. [85]

Кыргызские мастера искусно отливали, штамповали и выковывали замечательные украшения для одежды и конской упряжи, декорировали посуду из серебра и золота, лепили высокие вазы, орнаментированные красивыми узорами. Резчики по дереву изготовляли великолепные статуэтки. Орнаментальные композиции, использовавшиеся кыргызами для декорировки металлических изделий, отличались сложными, пышными и замысловатыми формами. Важную роль в кыргызской орнаментике имели растительные сюжеты, как правило включавшие вьющиеся побеги с листьями и цветы. Нередко узоры дополнялись зооморфными мотивами. В декоративных композициях встречаются изображения всадников и даже многофигурные сцены охоты. На кыргызских изделиях мы видим также иногда стилизованные, но чаще правдивые и бесхитростные изображения животных — тигров, кабанов, ланей, собак и др.

Для декорировки металлических изделий кыргызские мастера наряду с гравировкой широко пользовались инкрустацией серебром, золотом, бронзой. Техника инкрустации была несложной: на поверхность предмета наносили контур узора, по которому прорезались параллельные желобки с наклоном в наружную сторону, а затем в эти бороздки вкладывали проволоку из серебра или другого металла, после чего её заковывали молотком. Так, инкрустировали стремена и другие железные изделия. [86]

Одним из замечательных видов украшений были бронзовые штампованные рельефы. Особенно интересен набор рельефов, найденных при раскопке Копёнских курганов в Минусинской котловине. [87] Среди них великолепные рельефы, изображающие стреляющего назад всадника на галопирующем коне. Фигуры коня и всадника, по-видимому охотника, переданы удивительно динамично, причём тщательно проработаны детали, характеризующие упряжь, одежду и оружие. Особенности позы всадника, стреляющего назад, и фигуры животных напоминают известные образцы сасанидского искусства. Можно согласиться с тем, что данное изображение охоты восходит к мотивам раннесасанидского искусства, которые, попав в степной мир, в частности к тюркоязычным племенам Саяно-Алтая, получили здесь почву для развития и оказались переработанными и дополненными, как местными сюжетами, так и мотивами, взятыми из искусства Восточной Азии. [88] Фигура охотника созвучна и с образами тюркских эпических героев, воспетых народной поэзией, а изображение всадника, стреляющего назад, вероятно, соответствовало одному из способов стрельбы из лука.

В это время возникают новые традиции выполнения декора сбруи. Если в древнетюркской среде преобладали металлические сбруйные украшения со сдержанной декорировкой, нанесенные обычно штампом (розетка, круг, спираль), то бляхи конской упряжи кыргызов украшены обычно очень пышным растительным чеканным узором с применением инкрустации. Меняются и форма и декорировка сбруйных украшений на Алтае и в других районах расселения евразийских кочевников. В кыргызских курганах найдены различные металлические гравированные и инкрустированные фигурные поясные бляхи и пряжки. В особенностях украшения своих поясов кыргызы унаследовали традиции алтайских тюрок, развили и обогатили их.

Высшая кыргызская знать пользовалась роскошными золотыми и серебряными сосудами. Особенно яркое представление о них дают находки С. Киселева и Л. Евтюховой в копёнских курганах Минусинской котловины, в частности золотое блюдо с очень пышным узором, нанесенным тончайшей чеканкой. [89] Узор состоит из центральной розетки, включающей крестовидный узор с ответвлениями, окружённой бордюром из шести медальонов, в каждом из которых по два грифа с чертами китайских фениксов. Основу сложного и очень пышного орнаментального декора блюда составляет растительный узор, включавший мотивы, встречающиеся на сасанидском серебре, металлических изделиях танского Китая и на сбруйных украшениях кыргызов на Енисее и Алтае. С.В. Киселёв рассматривает золотое блюдо из Копен и близкие ему по особенностям декора золотые кувшины, найденные там же, как изделия местных кыргызских мастеров. [90] Более вероятно всё же, что золотая утварь, предназначенная для местной знати, была изготовлена иноземными мастерами. В пользу этого говорит и весьма очевидное преобладание восточноазиатских приёмов декорировки металла и характерных для него сюжетов. Однако, несомненно, что мастера, изготовившие знаменитое копёнское блюдо и кувшины, были знакомы не только с вкусами кыргызских вельмож, но и с основными особенностями народного искусства енисейских кыргызов.

Наряду с обработкой металла ценилось кыргызами и гончарное производство. Высокие вазообразные сосуды, как правило, украшались узорами, которые наносились специальными штампами. Для орнаментальных узоров на керамике были характерны треугольники, ромбы, квадраты, пунктир, «ёлочка» и др.

Начиная с середины IX в. в Туве широко распространяются изделия кыргызского прикладного искусства. Причём такие изделия были не только привозными, но и изготовлялись кыргызскими ювелирами в их новых поселениях. Можно полагать, что мастера местных племён также заимствовали художественные достижения завоевателей. Вместе с тем изучение находок из кыргызских курганов в Туве показывает, что пришельцы также обогащали свои художественные приёмы традициями местного искусства. В курганах древних кыргызов в Туве были найдены многочисленные декорированные металлические изделия, в том числе личные украшения, бляхи и пряжки, детали поясов, конской упряжи и другие предметы кыргызского быта, ярко рисующие особенности их прикладного искусства.

В могильнике Тор-Тал-Арты в Западной Туве в характерных для кыргызов погребениях с трупосожжениями А.Д. Грачом и Л.Г. Нечаевой были найдены оплавившиеся в огне, но сохранившие всё же основные характерные особенности, металлические украшения поясов и конской сбруи. [91] Среди них небольшие бляшки, искусно орнаментированные четырёхлепестковой розеткой, аналогичные найденным в так называемом Тюхтятском кладе Минусинской котловины. Интересен узор на бронзовом зажиме для кисти сбруи, который может рассматриваться как модификация так называемого «узла» (рис. 49-2). Такие узоры встречены на художественных изделиях кыргызов неоднократно. Весьма характерна и фигурнорифленая бляшка из тех же раскопок, украшенная сложным растительным орнаментом с фоном, инкрустированным серебром. В основу узора взят мотив вьющейся лозы. На одной из блях мы видим мотив трилистника, весьма распространенный в искусстве кыргызов. На сбруйном зажиме для кистей — рельефное изображение птицы, по-видимому утки, с распростертыми крыльями и орнаментальными завитками у хвоста и головы (рис. 49-5). Подобные изображения встречаются и на других предметах, найденных в Минусинской котловине, и имеют параллели в китайской символике. [92]

В раскопанном мною древнекыргызском кургане в могильнике Кокэль среди поясных укра-

49. Металлические изделия древних кыргызов. 1 — поясные бляхи, железо, аппликации серебром (могильник Кокэль, раскопки автора); 2, 3 — зажимы для кистей сбруи, бронза, литье (могильник Тор-Тал-Арты, раскопки А.Д. Грача и Л.Г. Нечаевой).

(Открыть Рис. 49 в новом окне)

шений значительную художественную ценность имеют железные, вероятно поясные бляхи, инкрустированные серебром (рис. 49-1). [93] Орнамент большинства блях основан на S-видном с отростками узоре, который получает распространение ещё в среде ранних кочевников.

Наряду с металлическими украшениями кыргызы, несомненно, пользовались декорированными резными изделиями из дерева, рога и кости, но эти материалы почти не сохранились, так как по обычаю кыргызов все вещи, сопровождавшие покойника «на тот свет», как и он сам, предавались огню. Однако такие находки всё же есть. В одном из курганов могильника Тора-Тал-Арты были обнаружены обломки костяного предмета, орнаментированного рядом двойных кружков с точкой в центре и полоской вдоль края. [94] Отметим, что этот мотив поныне применяется тувинцами для украшения костяных деталей упряжи.

Отдельные черты кыргызской орнаментики, в частности тенденция к усложнённым, пышным композициям, а также некоторые мотивы узоров устойчиво сохранились в культуре местных племён Тувы и вошли много веков спустя в прикладное искусство тувинцев.

В 1207 г. племена Тувы были завоеваны монголами Чингиз-хана, наступил длительный период монгольского господства. В это время на территорию Тувы переселились некоторые монгольские племена, часть которых осела в Туве и также приняла позднее участие в этногенезе тувинцев. [95] По свидетельству источников, монголы составляли в Центральной Туве к концу XIII в. значительную часть населения. [96] В XIII в. культурные и этнические связи населения Тувы и Монголии усилились. Культура монгольских завоевателей была, несомненно, ниже, чем у тюрок. У них в меньшей мере было развито ремесло и прикладное искусство. О ремесле и искусстве средневековых монголов известно немного, главным образом из-за скудости источников, в особенности археологических.

У Рубрука мы находим сведения о том, что монгольские (татарские) мужчины изготовляли стремена, уздечки, сёдла, дома и повозки. [97] Среди монголов были кузнецы, работавшие в своих аилах, а также переходившие со своим инструментом из одного кочевого селения в другое, где они, видимо, на заказ изготовляли различные мелкие металлические вещи, несложные украшения. В «Сокровенном сказании» упоминается монгол, по-видимому кузнец, пришедший в аил новорождённого Чингиз-хана с «кузнечным мехом за плечами». [98] Монголы стремились украшать конскую сбрую крупными металлическими бляхами, кистями. Такие бляхи из бронзы и серебра изготовлялись, вероятно, как монгольскими кузнецами, так и взятыми в плен ремесленниками.

Монголы особенно широко использовали в своем быту войлок, они декорировали изделия из него узорной стёжкой и цветными аппликациями. Представляет большой интерес сообщение Рубрука о том, что жилища монголы «украшают красивой и разнообразной живописью». Перед входом они «также вешают войлок разнообразный от пестроты тканей». [99] По-видимому, речь идёт о цветных аппликациях по войлоку, изготовление которых было уже известно ранним кочевникам. Из войлока монголы вырезали также культовые антропоморфные и зооморфные изображения. Рубрук писал о монголах, что у них в жилище «над головою господина бывает всегда изображение, как бы кукла или статуэтка из войлока, именуемая братом хозяина; другое похожее изображение находится над постелью госпожи и именуется братом госпожи; эти изображения прибиты к стенке; а выше среди них находится ещё одно изображение, маленькое и тонкое, являющееся так сказать, сторожем всего дома. Госпожа дома помещает у своего правого бока, у ножек постели... маленькую статуэтку, смотрящую в направлении к служанкам и женщинам... С другой стороны входа по направлению к мужчинам, есть другая статуя, с выменем кобылы, для мужчин, которые доят кобыл». [100] О том, что у монголов («татар») есть идолы из шелка, а также из войлока, «сделанные по образу человеческому», свидетельствовал и Плано Карпини. [101] Он же сообщает; что этих идолов делали сообща пожилые женщины. [102] Весьма любопытно, что традиция изготовления подобных культовых фигур из войлока и других тканей сохранялась до недавнего времени у монголов, как и у тувинцев, которые, вероятно, унаследовали в этом отношении некоторые монгольские обычаи.

Археологические материалы о культуре племён Тувы в это время очень незначительны. Известно, что в монгольское время здесь имелись созданные монголами поселения китайских земледельцев и ремесленников. Однако вряд ли следует рассматривать их как монгольские города, тесно связанные с местным тюркским населением, часть которого в них проживала, как это делают некоторые авторы. [103]

В XIII-XIV вв. в Туву, по-видимому, проникает буддизм, но он был распространён, вероятно, лишь среди верхушки монгольских завоевателей и у осёдлых жителей созданных монголами поселений. По всей вероятности, к этому времени относится уникальный памятник буддийского искусства в Туве — выбитая в скальных выходах горы Сюме небольшая ни-

ша с рельефными окрашенными изображениями будды, двух бодисатв и стража. [104] Другой буддийский памятник, датированный 1358 г., находится в Западной Туве у пос. Кызыл-Мажалык, где в естественной нише имеются красочные изображения будды, облаков, драконов и птиц. [105] Возле некоторых поселений монгольского времени в районе древних кладбищ найдены каменные статуи людей, львов, баранов, черепах, а на крышах некоторых зданий скульптурные изображения драконов и фениксов, созданные в восточноазиатских традициях, вероятно, профессиональными мастерами из числа пришлого населения.

Местные племена сохраняли в это время свою самобытную культуру. Буддизм в то время не проник в народную среду, где господствовали шаманистские представления. Влияние изолированных от местного населения военно-пахотных поселений, состоявших в основном из переселённых сюда китайцев и других иноземных народов, было, по всей вероятности, очень невелико. Изучение городов и поселений этого времени как в Туве, так и в Монголии (Каракорум) показало, что изготовлявшиеся здесь ремесленниками украшения из металла, бусы и др. отражали не местные, а иноземные традиции. [106] Так, В.П. Левашова справедливо отметила на основе изучения бус из монгольской столицы Каракорума, что среди находок совершенно нет оригинальных бус, и делает предположение, что пленные ремесленники продолжали традиции тех далеких от Монголии районов, откуда происходили их отцы. [107]

Археологические памятники местных племён изучены ещё слабо, их погребения удаётся обнаружить чрезвычайно редко. Раскопаны лишь четыре кургана, которые могут быть датированы монгольским периодом — XIII-XIV вв. (раскопки С.А. Теплоухова, С.И. Вайнштейна). [108] Эти погребения показывают, что ремесленные изделия, положенные в них, были как местного производства, так и привозные.

Погребения монгольского периода, отражающие в какой-то мере общую культуру местных саяно-алтайских племён, известны также на сопредельных с Тувой территориях Алтая. [109] Выявленные здесь украшения включают серьги, бусы, бляхи и другие изделия. Серьги представлены различными типами, в том числе серебряными с несомкнутыми колечками, а также медной золочёной со щитком на S-видном стержне; имеются аналогии в Средней Азии. Среди металлических украшений найдены, по-видимому привозные, пластинки с изображением лотоса и др. В погребениях обнаружены также привозные бусы и стеклянный бисер. Все эти находки говорят как о связях местных кочевых племён Саяно-Алтая с другими районами монгольского мира, так и, по-видимому, о наступившем упадке местного производства украшений, характерном для монгольского периода.

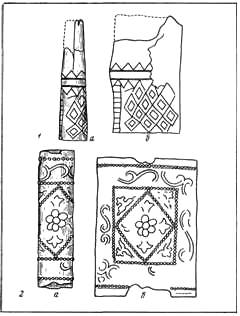

50. Изделия монгольской эпохи. Алтай. 1 — обломок рогового шила с резным гравированным узором (а), развёртка узора (б); 2 — металлическая оправа палочки, серебро, гравировка (а); разв`ртка узора (б); (1, 2 — могильник Кудыргэ, раскопки С.И. Руденко, А.Н. Глухова; по А. Гавриловой).

(Открыть Рис. 50 в новом окне)

Об используемых орнаментальных мотивах у племён Саяно-Алтая в монгольскую эпоху дают представление отдельные находки декорированных вещей в погребениях XIII-XIV вв. в могильнике Кудыргэ на Алтае. Так, на роговой рукояти шила имеется сетчатый орнамент из ромбов с вписанными в них меньшими ромбами (рис. 50-1). Такие узоры сохранились у тувинцев поныне, но главным образом в декорировке войлочных изделий. На серебряной обкладке деревянной палочки из того же могильника мы видим узор из прямоугольного медальона в центре, включающего шестилепестковую розетку, вокруг которого идёт бордюр из завитков (рис. 50-2). Подобные композиции сохранились у тувинцев, но преимущественно в расписной орнаментации сундуков и шкатулок,

хотя изредка они встречаются и на металлических предметах.

К средневековью относятся многие петроглифы Тувы. Традиция нанесения на скалы изображений сохранялось и в тюркской, и кыргизской среде и продолжалось в монгольскую эпоху. Однако критерии выделения тувинских средневековых петроглифов остаются ещё не разработанными. Сходство некоторых линейных изображений горных козлов с их тамгообразными фигурами на памятниках тюркских каганов в Монголии не без оснований позволило А.Д. Грачу датировать их древнетюркским временем. [110] Но следует иметь в виду, что среди петроглифов Тувы собственно тамгообразных фигур этих животных очень немного, а линейные изображения козлов, отличающиеся от тамгообразных, могли быть нанесены и в другие исторические эпохи, на что уже обращалось внимание в литературе. [111] К сожалению, не удалось выявить связь тамгообразных фигур этих животных с техникой и стилем других петроглифов этой эпохи. Вместе с тем в Западной и Центральной Туве имеется ряд петроглифов, средневековая датировка которых наиболее вероятна. К ним, в частности, относится очень интересный рисунок каравана из трёх яков и двух людей на писанице Бижиктиг-Хая. Мы видим здесь очень тщательно и детально выбитую на камне силуэтной точечной техникой и гравировкой сцену. Быть может, здесь показаны купцы с товарами, как полагали одни авторы, [112] но скорее — здесь просто перекочёвка семьи, как полагали другие. [113] Люди ведут, вероятно на поводу, двух следующих за каждым из них животных с чётко обозначенными массивными вьюками. Замыкает караван третий як без груза. Люди показаны в длинной, расширяющейся книзу одежде, на которой гравировкой даже подчёркнуты складки. Правдиво изображены животные, их непропорционально большие волосатые туловища, головы и длинные, обращенные вперёд, рога. [114] К средневековым памятникам могут быть отнесены и петроглифы Теве-Хая в Барун-Хемчикском районе, в особенности та их группа, на которой изображены верблюды с паланкинами. Здесь мы видим людей, едущих на верблюдах и ведущих их на поводу. Все фигуры силуэтные, выполненные в точечной технике. А.Д. Грач достаточно обоснованно отнес их к монгольскому времени. [115] Весьма поздний облик имеют и некоторые изображения на Эрбекских скалах около Кызыла, [116] в особенности фигуры всадников на лошадях и верблюдах, сходные с петроглифами древних кыргызов на известной Сулекской писанице в Минусинской котловине. Таковы основные черты художественной культуры племён Тувы в эпоху средневековья, послужившей исторической основой для традиционных форм тувинского народного искусства, к рассмотрению которого мы приступаем.

[1] С.Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, стр. 21.

[2] Письменные источники сообщают, что в период правления Мухань-кагана (553-572 гг.) тюрки подчинили население огромных территорий Центральной и Средней Азии, а также Южной Сибири (Н.Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. 1. М., 1950, стр. 229).

[3] См. С.И. Вайнштейн. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры. — СЭ, 1966, № 3, стр. 60-81; Л.П. Потапов. Тюркские народы Южной Сибири. — «История Сибири», т. 1. Л., 1968, стр. 266-284; Л.Р. Кызласов. История Тувы в средние века. М., 1969, стр. 18 и сл.

[4] См. С.И. Вайнштейн. Происхождение и историческая этнография тувинского народа. М., 1969, стр. 8-15.

[5] Н.Я. Бичурин. Указ. соч., т. 1, стр. 228.

[6] Горному делу в Туве посвящена работа: Я.И. Сунчугашев. Горное дело и выплавка металла в древней Туве. М., 1969. Однако в ней остались совершенно не рассмотренными ни горные выработки, ни технология обработки металлов у древних тюрок.

[7] «История Тувы», т. I. М., 1964, стр. 86.

[8] Курган Б-18. См. С.И. Вайнштейн. Некоторые итоги работ археологической экспедиции Тувинского НИИЯЛИ в 1956-1957 гг. — УЗТНИИЯЛИ, вып. VI. Кызыл, 1958, стр. 218-219.

[9] Курган А-5. См. С.И. Вайнштейн. Указ. соч., стр. 219.

[10] П.С. Уварова. Могильники Северного Кавказа. — МАК, VIII, 1900, табл. CXXIII, рис. 18, табл. LII, рис. 1, 6; табл. XLVI, рис. 15, 16; А.М. Покpовский. Верхне-Салтовский могильник. — «Труды XII археологического съезда», т. 1. М., 1905, табл. XXI, рис. 25; Л.А. Евтюхова, С.В. Киселёв. Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. — Труды ГМЭ, вып. XVI. М., 1941, рис. 17 и 23; Л.А. Евтюхова. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии. — МИА, № 24, М., 1952, стр. 105-106.

[11] С.И. Руденко. Культура населения горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953, табл. XXVII, рис. 1.

[12] С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, табл. XXXVII, рис. 32.

[13] С.Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.-Л., 1952, стр. 97.

[14] Там же, стр. 17, 27, 46, 95, 97.

[15] Курганы у с. Успенского и в Улуг-Хову. См. С.И. Вайнштейн. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры, рис. 10-65, 66, 67, 112.

[16] См. С.И. Вайнштейн. Археологические раскопки в Туве в 1953 году. — УЗТНИИЯЛИ, вып. II. Кызыл, 1954. стр. 148-151; его же. Некоторые итоги работ.., стр. 218-219; его же. Памятники второй половины I тысячелетия в Западной Туве. — ТТКЭАН, II, табл. 11, рис. 2; табл. 5, рис. 2-4, 6-8; табл. VI, рис. 12.

[17] А.Д. Гpач. Археологические раскопки в Монтун-Тайге и исследования в центральной Туве. — ТТКЭАН, I, М.-Л., 1960, рис. 34-а; его же. Архео-

(78/79)

логические исследования в Кара-Холе и Монгун-Тайге.—ТТКЭАН, I. М.-Л., 1960, рис. 66, 82, 99.

[18] В.И. Распопова. Наборный пояс [д.б.: Поясной набор] Согда VII-VIII вв. — СА, 1965, № 4, стр. 78-91.

[19] См. С.И. Вайнштейн. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры, рис. 10.

[20] А.А. Гаврилова. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племён. М.-Л., 1965, табл. XXXI, рис. 22, 24.

[21] В.Б. Деопик. Классификация и хронология аланских украшений VI-IX вв. — МИА, № 114, 1963, стр. 132-133; В.И. Распопова. Указ. соч.

[22] См. С.И. Вайнштейн. Некоторые итоги работ.., стр. 218-219.

[23] Хранится в ТРМ.

[24] Химический анализ бронз произведён по моей просьбе лабораторией Горной экспедиции Тувинской АССР.

[25] А.Д. Гpач. Древнетюркские изваяния Тувы. М., 1961; рис. 17, 78 и др.; Л.А. Евтюхова. Указ. соч., рис. 18, 22, 24-26 и др.

[26] С.В. Киселёв. Указ. соч., табл. L, рис. 4-6.

[27] «Каталог Выставки важнейших раскопок пяти провинций». Пекин, 1958, табл. 107, рис. 3 (на китайском языке).

[28] А.Д. Гpач. Археологические раскопки в Монгун-Тайге.., стр. 32.

[29] С.И. Вайнштейн. Отчёт об археологических раскопках 1957 г. Архив Ин-та археологии АН СССР, № 1438.

[30] А.Д. Гpач. Археологические исследования.., рис. 60.

[31] См. С.И. Вайнштейн. Некоторые итоги работ.., табл. IV, рис. 128.

[32] А.Д. Гpач. Археологические раскопки.., рис. 27.

[33] См. С.И. Вайнштейн. Памятники второй половины.., стр. 311-313.

[34] С. Руденко, А. Глухов. Могильник Кудыргэ на Алтае. — МЭ, т. III, вып. 2. Л., 1927, рис. 15-30.

[35] А.Д. Гpач. Археологические исследования.., стр. 139.

[36] С.В. Киселёв. Указ. соч., стр. 544, табл. LII, рис. 4, 5.

[37] ГЭ, колл. № 4576-30.

[38] См. С.И. Вайнштейн. Памятники второй половины.., табл. II, рис. 7-8; табл. V, рис. 2-4, 9; табл. VI, рис. 9-11; табл. VIII, рис. 2.

[39] Там же, табл. VII, рис. 9.

[40] А.Д. Гpач. Указ. соч., рис. 65.

[41] А.А. Гаврилова. Указ. соч., табл. X, рис. 4; табл. XX, рис. 35.

[42] С.В. Киселёв. Указ. соч., табл. L, рис. 2.

[43] Пользуюсь случаем поблагодарить Ю.И. Трифонова за предоставленную возможность опубликовать рисунки этих находок.

[44] С. Руденко, А. Глухов. Указ. соч., стр. 45; С.В. Киселёв. Указ. соч., стр. 522; А.А. Гавpилова. Указ. соч., стр. 29-30.

[45] А.Д. Гpач. Археологические раскопки..., рис. 37.

[46] А.Д. Гpач. Древнетюркские изваяния Тупы, табл. II, рис. 44.

[47] А.Д. Гpач. Археологические исследования..., рис. 67.

[48] Г.И. Боровка. Археологическое обследование среднего течения р. Толы. — Сб. «Северная Монголия», II. Л., 1927, рис. 8.

[49] С.Г. Кляштоpный. Указ. соч., стр. 122.

[50] С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири, стр. 524.

[51] АКК, табл. VI, рис. 133.

[52] АКК, табл. I, рис. 65; табл. IX, рис. 259.

[53] А.А. Гаврилова. Указ. соч., табл. XVI, рис. 1.

[54] Там же, табл. VI, рис. 1-3.

[55] Там же, стр. 20-21.

[56] Наиболее полные публикации тувинских каменных баб содержатся в работах Л.А. Евтюховой и А.Д. Грача. См. Л.А. Евтюхова. Указ соч.; А.Д. Грач. Древнетюркские изваяния Тувы. Об изваяниях Семиречья опубликована интересная работа: Я.А. Шер. Каменные изваяния Семиречья. М.-Л., 1966.

[57] H. Appelgren-Kivalo. Alt-Altaische Kunstdenkmähler. Helsinki, 1931, S. 320.

[58] Л.A. Eвтюxова. Указ соч., стр. 94.

[59] Я.А. Шер. Указ. соч., стр. 67; Н.Я. Бичуpин. Указ. соч., т. II, стр. 259.

[60] Это изваяние было доставлено в Кызыл и переданов Тувинский республиканский музей.

[61] См. С.И. Вайнштейн. Памятники второй половины..., стр. 313, 332. Общая высота валуна — 67 см, высота от дневной поверхности — 50 см.

[62] Сводка точек зрения и библиография основной литературы приведена Я.А. Шером (см. указ. раб.).

[63] С.В. Киселёв. Указ. соч., стр. 528.

[64] А.Д. Гpач. Указ. соч., стр. 54.

[65] Я.А. Шер. Указ. соч., стр. 26-29.

[66] А.Д. Гpач. Указ. соч., стр. 91-92.

[67] Л.Р. Кызласов. Указ. соч., стр. 37, 43.

[68] Я.А. Шер. Указ. соч., стр. 47 и сл.

[69] С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 1951, стр. 38.

[70] Л.Р. Кызласов. Указ. соч., стр. 37.

[71] Н.Я. Бичуpин. Указ. соч., т. I, стр. 230.

[72] Я.А. Шер. Указ. соч., стр. 47 и сл.; Л.Р. Кызласов. Указ. соч., стр. 35 и сл.

[73] См. С.И. Вайнштейн, М.В. Крюков. Об облике древних тюрков. — «Тюркологический сборник». М., 1966, стр. 177-187.

[74] А.Н. Бернштам. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. — МИА, № 26. М.-Л., 1952, стр. 143.

[75] L. Jisl. Vorbericht über die archäologische Erforschung des Kül-Tegin Denkmals durch die Tschechoslowakisch-Mongolische Expedition des Jahres 1958. — UAJ, Bd. XXXII, H. 1-2. Wiesbaden, 1960.

[76] В. Туголуков. Следопыты верхом на оленях. М., 1969, стр. 144.

[77] А.Д. Гpач. Древнетюркская каменная фигура из района Мунгу-Хайран-Ула. — КСИЭ XXX, 1958; ср. Л.Р. Кызласов. Указ. соч., стр. 42.

[78] Л.Р. Кызласов. Указ. соч., рис. 2-1.

[79] В.В. Pадлов. Сибирские древности. — MAP. СПб., 1888, № 3.

[80] Вместе с тем, следует отметить, что приведённое в одной из работ (Н.Ф. Катанов. О погребальных обрядах у тюркских племён Центральной и Восточной Азии. Казань, 1894, стр. 20 ) утверждение, что алтайские урянхайцы, т.е. тувинцы, в конце XIX в. устанавливали каменные изваяния в честь наиболее уважаемых умерших сородичей, основано, вероятно, на недоразумении, так как никем из исследователей это не было подтверждено и противоречит материалам тувинской этнографии. Заметим, что в тувинском эпосе его герои относятся к каменным изваяниям (кожээ) отнюдь не как к изображениям уважаемых предков. Любопытно, что герои тувинского эпоса в одном из сказаний соревнуются в стрельбе по этим изваяниям и разбивают их. Так, в сказании «Ботку-кириш и Бора-Шээлей» героиня пускает стрелу, которая пролетела «сквозь дырку лисьей лопатки, сквозь ушко серебряной иголки, зажгла дрова, привезённые на ста быках, попала в голову железного кожээ и разнесла её вдребезги». Затем она же разбивает ещё два кожээ

(79/80)

( «Ботку-Кириш и Бора-Шээлей». Кызыл, 1969, стр. 34, 38, 53).

[81] См. С.И. Вайнштейн. Археологические исследования в Туве в 1957 г. — УЗТНИИЯЛИ, вып. VII. Кызыл, 1958; его же. Осёдлые поселения и оборонительные сооружения в Туве. — УЗТНИИЯЛИ, вып. VIII. Кызыл, 1959; его же. Древний Пор-Бажин. — СЭ, 1964, № 6.

[82] Ср. Л.Р. Кызласов. Указ. соч., стр. 59-63.

[83] А.М. Мандельштам. Археологические исследования в Туве. — «Археологические открытия 1967 года». М., 1968. [неверная ссылка; вероятно, д.б.: Мандельштам А.М. Исследования могильника Аймырлыг и городища Бажын-Алак. // АО 1968 года. М.: 1969. С. 189-191.]

[84] См. С.И. Вайнштейн. Древний Пор-Бажин, стр. 113.

[85] С.В. Киселёв. Указ. соч., стр. 624-626.

[86] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948, стр. 98.

[87] Л.А. Евтюхова, С.В. Киселёв. Отчёт о раскопках Саяно-Алтайской экспедиции в 1955 г. — ТГИМ, вып. XVI. М., 1940, табл. VII-VIII.

[88] Л.А. Евтюхова. Указ. соч., стр. 52.

[89] Л. Евтюхова, С. Киселёв. Указ. соч., рис. 53, табл. VI.

[90] С.В. Киселёв. Указ. соч., стр. 618.

[91] Л.Г. Нечаева. Погребения с трупосожжением могильника Тор-Тал-Арты. — ТТКЭАН, II. М.-Л., 1966, рис. 9, 12, 15 и др., стр. 108-142.

[92] Л.Г. Нечаева. Указ. соч., стр. 125; Л. Евтюхова, С. Киселёв. Указ. соч., стр. 47; рис. 50; Л.А. Евтюхова. Указ. соч., стр. 45. рис. 75; Г.Ф. Миллер. История Сибири. М., 1940, т. I, рис. 24-1.

[93] См. С.И. Вайнштейн. Памятники второй половины..., стр. 318-319, табл. XII.

[94] Л.Г. Hечаева. Указ. соч., рис. 20-4.

[95] См. С.И. Вайнштейн. Очерк этногенеза тувинцев. — УЗТНИИЯЛИ, вып. V. Кызыл, 1957.

[96] Е.И. Кычанов. Сведения в Юань-ши о переселениях киргизов в XIII в. — «Известия АН Киргизской ССР, серия общ. наук», т. V, вып. 1. Фрунзе, 1963, стр. 59-61.

[97] Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. — В кн.: «Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука». М., 1957, стр. 101.

[98] С.А. Козин. «Сокровенное сказание». М.-Л., 1941, § 211.

[99] Гильом де Рубрук. Указ. соч., стр. 91.

[100] Там же, стр. 94.

[101] Плано Карпини. История Монголов. — В кн.: «Путешествие в восточные страны. Плано Карпини и Рубрука». М., 1957, стр. 28.

[102] Там же.

[103] Л.Р. Кызласов. Городище Дён-Терек. — В кн.: «Древнемонгольские города». М., 1965, стр. 105.

[104] А.Д.Грач. Археологические исследования в Западной Туве. — КСИЭ, вып. 23, 1955, стр. 31.

[105] Л.Р. Кызласов. История Тувы в средние века, стр. 151, рис. 57, 58, 60, 61.

[106] См. С.И. Вайнштейн. Историческая этнография тувинцев. М., 1972, стр. 278 и сл.

[107] В.П. Левашова. Бусы из Каракорума. — Сб. «Древнемонгольские города». М., 1965, стр. 307.

[108] См. С.И. Вайнштейн. Отчёт об археологических раскопках за 1957. — Архив Ин-та археологии АН СССР; Л.Р. Кызласов. Указ. соч., стр. 163.

[109] А.А. Гавpилова. Указ. соч., стр. 44 и сл.

[110] А.Д. Грач. Петроглифы Тувы, II. — Сб. МАЭ, т. XVII. М.-Л., 1957, стр. 408 и сл.

[111] М.X. Маннай-оол. Древнее изображение горного козла в Туве. — СА, 1967, № 1.

[112] Н. Богатырёв. О тувинских памятниках древности. — «Под знаменем Ленина — Сталина». Кызыл, 1942, № 2, стр. 103.

[113] Н.Л. Членова. Несколько писаниц Юго-Западной Тувы. — СЭ, 1956, № 4, стр. 62.

[114] А.Д. Гpач. Указ. соч., табл. XXVIII.

[115] Там же, табл. XXIV, стр. 414-415.

[116] Эстампы с Эрбекских петроглифов, снятые А.В. Андриановым в 1915 г., хранятся в МАЭ (колл. № 2792).

С.И. Вайнштейн

С.И. Вайнштейн