А.Н. МухареваОбраз воина в изобразительной традиции кочевников и земледельцев Центральной Азии.// VI исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск: ОмГУ. 2004. С. 111-114.

На протяжении почти трёх последних тысячелетий исторического развития Центральной Азии характерной особенностью являлось сосуществование и тесное взаимодействие земледельческих и кочевых народов, причём для разных периодов были свойственны различные типы взаимодействия: военные столкновения, политическое господство, интеграция, разные формы симбиоза. Нередко одновременно проявлялся не один, а разные виды взаимоотношений. Чрезвычайно ярко взаимоотношения населения осёдло-земледельческих оазисов и кочевой степи раскрываются в изобразительном искусстве центрально-азиатских народов, демонстрируя его неповторимость и своеобразие на разных стадиях исторического развития.

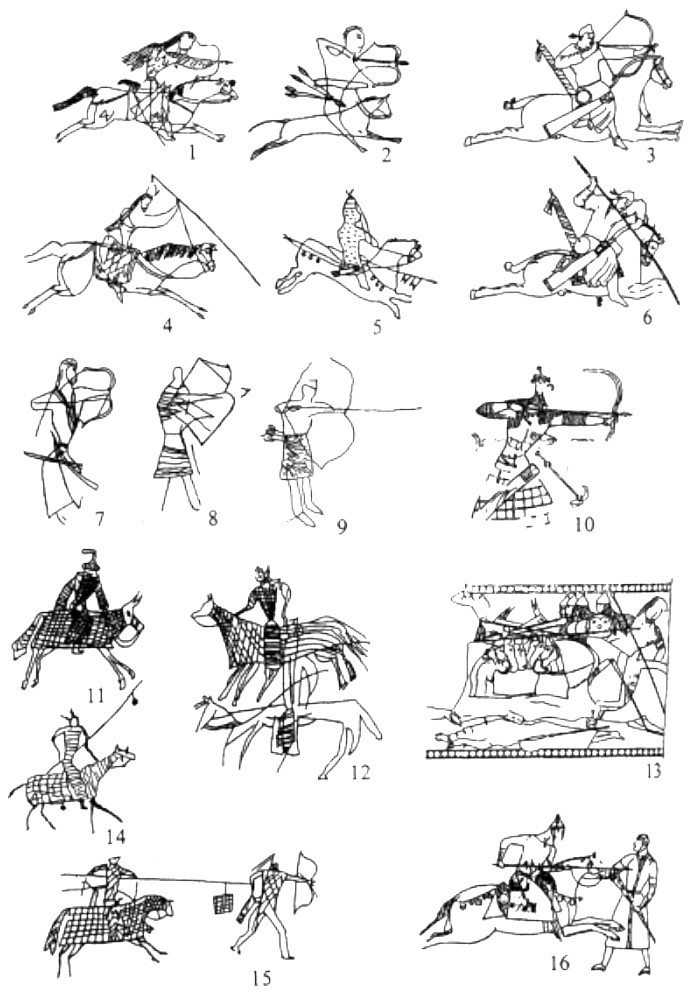

Важное место в жизни центрально-азиатских народов на протяжении всей истории занимало военное дело, поэтому оно так полно представлено в изобразительном искусстве. Но именно в эпоху, раннего средневековья искусство народов Центральной Азии значительно обогатилось изображениями всадников и пеших воинов, объединённых в композиции, передающие сцены охоты или сражений. Образ воина (чаще конного) с различными атрибутами становится в это время одним из основных.

Изобразительное искусство азиатских народов в эпоху раннего средневековья представлено различными видами источников: предметами торевтики, гравировками, росписями, каменными изваяниями. К тому же в последние годы источниковая база значительно расширилась с введением в научный оборот большой серии петроглифов. В разной степени все эти памятники рисуют образ средневекового воина, затрагивая как реальные стороны жизни (так как в искусстве не могли не отражаться реалии эпохи), так и мифологические представления времени (Черемисин, 2004. С. 41 и др.). Следует отметить, что памятники изобразительного искусства неодинаково полно представлены в различных регионах и для каждого региона характерно преобладание какого-то конкретного типа изобразительных памятников. Поэтому образ воина в изобразительном искусстве центрально-азиатских кочевых народов будет рассматриваться на примере наскальных изображений, а земледельцев-согдийцев — по стенным росписям Пенджикента и Афрасиаба.

Занимая значительное место и в наскальном искусстве, и в согдийской живописи, воины часто изображены в полном вооружении. На согдийских росписях они одеты в длинный, ниже колен, защитный доспех — кольчужный, пластинчатый или комбинированный. Иногда поверх доспеха надет кафтан. Ноги и руки защищены кольчужными и пластинчатыми наручами и поножами. На голове у воина шлем, шея защищена кольчужной бармицей, иногда и лицо закрыто кольчужной сеткой. Обычно на воине два пояса — верхний и нижний. К верхнему слева наклонно на двух ремнях подвешен меч. Кинжал всегда висит параллельно этому поясу. К нижнему поясу слева подвешен на двух ремнях колчан, а справа — узкое изогнутое налучье с двумя спущенными луками. На росписях присутствуют также изображения копий, топориков, булав и арканов. У большинства лошадей на морды надеты металлические намордники. Иногда на лбу лошади крепился султан, а под шеей вешалась кисть. Нагрудные ремни богато украшены бляшками. Гривы согдийских коней выстрижены, а на холке оставлена длинная прядь, хвосты заплетены (Живопись…, 1954. С. 119-120; Распопова, 1980. С. 65; Маршак, Распопова, 1998. С. 279-280). В наскальных рисунках многие кони также изображены с тщательно выстриженной гривой, что передано несколькими острыми зубцами, выступающими над шеей. Данная традиция стрижки гривы лошади в виде зубцов известна на всей территории степной Евразии с эпохи бронзы, но особенно широко она распространилась в средневековье (Окладников, Запорожская, 1959. С. 121-127; Шер, 1980. С. 38 и др.).

Судя по петроглифам, представление о тюркском войске во многом совпадает с характеристикой согдийцев. Одежда и воинская экипировка героев (обувь, штаны, кафтаны с панцирями, пояса, налучья, шлемы и т.п.), а также элементы конской упряжи воспроизведены в деталях. Обязательным снаряжением всадника-кочевника были седло со стременами, сложный лук, который носили в спущенном виде в узком длинном налучье, колчан, обычно расширяющийся книзу. Колчан и налучье подвешивались к поясу. На втором поясе висели меч или сабля, кинжал. Часто вооружение дополнялось копьём и топориком. Оборонительные доспехи состояли из пластинчатого панциря, шлема и небольшого круглого щита (Самашев, 1992. С. 179-181; Кубарев, 2001. С. 102-103).

Такие детали внешнего облика персонажей как длинные заплетённые косы или распущенные волосы широко известны по росписям Восточного Туркестана. Эти же особенности воспроизводились и в петроглифах, причём даже тогда, когда изображались шлемы (Сулек и др.). Воспроизводилась не только традиционная причёска, но и в деталях борода, усы, особенности лица всех изображений, что часто позволяет судить об их этнической принадлежности (Худяков, 1987. С. 186; Черемисин, 2004. С. 45). Для тех и других изображений присуща общая поза у всадников: характерная посадка в седле с упирающимися ступнями ног, вставленных в стремена.

Согдийские художники с особым пристрастием показывали подвиги тяжеловооружённых воинов-аристократов и, прежде всего, поединки предводителей (Маршак, Распопова, 1998. С. 280). В согдийских росписях поединок обычно представлен несколькими последовательными эпизодами. Изображённые воины используют весь набор имеющегося у них вооружения: лук, аркан, копьё, булаву, боевой топор, меч и кинжал. Они начинают бой на коне, но продолжают сражаться пешими, лишившись своих лошадей. Согдийцы, как отмечают исследователи, показывают поединок как часть общего сражения, основная сцена которого — это схватка отрядов тяжеловооружённых всадников, наносящих друг другу таранные удары копьями. Воспроизводят тяжеловооружённых всадников, подобно согдийским росписям, и древнетюркские петроглифы Центральной Азии. Несмотря на некоторую схематичность изображений, достаточно часто определяются основные части доспеха всадника, показана защитная попона на конях. В наскальном искусстве Монголии и Алтая всадники-катафрактарии представлены вооружёнными тяжелыми пиками и копьями, в шлемах с плюмажем, в длинных пластинчатых панцирях, на защищённых броней лошадях (Новгородова, 1984. С. 130-134; Кубарев, 2001. С. 103-104; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003. С. 79). В некоторых случаях наскальные рисунки представляют батальные сцены, причём с участием не только тяжеловооружённых всадников, но и пеших лучников.

Общие предметы оборонительного и наступательного вооружения присутствуют как у кочевников, так и у земледельцев. В большинстве случаев изображения детализированы и отчётливо представляют часть предметного комплекса эпохи — прежде всего оружие (лук, стрелы, дротики, палицы, копья), защитные доспехи персонажей (щит, панцирь, кольчугу, шлем) и экипировку боевых коней.

Наскальные рисунки и согдийские росписи, наряду с письменными памятниками и предметами вооружения, найденными при раскопках, во многом дополняют представления о вооружении и военном деле. Их изучение позволяет не только более детально реконструировать историю военного дела, но и выявить этнокультурные контакты и влияния. Древние государственные образования всегда влияли на культуру и искусство номадов, но это влияние никогда не было односторонним. Как показывают многочисленные аналогии, в период раннего средневековья на огромной территории Центральной Азии были распространены сходные, а в некоторых случаях даже идентичные предметы, происходящие как из памятников, связанных с кочевыми народами, тюрками, так и из памятников осёдлых народов, какими были согдийцы.

Тесные взаимные контакты способствовали созданию на территории Центральной Азии в эпоху раннего средневековья своеобразного искусства, когда господствуют единые образы и распространяются сходные сюжетные композиции. Но, несмотря на схожесть и широкое распространение образа воина и батальных сцен, наблюдается различное отношение художников к их интерпретации. У согдийцев больше внимания уделяется атрибутам воина, подробнее представлены тщательно прорисованные элементы вооружения и одежды. В росписях присутствует полный набор вооружения, одинаковый для всех воинов, тогда как в наскальных рисунках полный набор вооружения представлен не всегда. По мнению ряда учёных, значительная часть росписей, в отличие от произведений кочевников, прокламативна и является памятниками светского искусства (изображены правители и их наследники, рыцарские поединки и т.д.) (Маршак, Распопова, Шкода, 1993. С. 94), хотя согдийская живопись была распространена в домах не только верхних, но и средних слоёв населения и носила, как отмечают исследователи, скорее городской, а не узко-аристократический характер (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1981. С. 107). Более доступные широким слоям населения петроглифы, которые изображались реалистичными и полными экспрессии, отражали большей частью жизненно необходимые занятия населения, либо этнические сюжеты. И те, и другие изображения, несмотря на схожесть основных образов и сюжетов, тем не менее, выполнены в разной этнической среде и различной стилистической манере, а значит, отражают идеологию того общества, в котором были созданы.

Литература. ^

Беленицкий A.M., Маршак Б.И., Распопова В.И. Согдийский город в начале средних веков (итоги и методы исследования древнего Пенджикента) // СА. 1981. №2.Живопись древнего Пенджикента. М., 1954.Кубарев В.Д. Сюжеты охоты и войны в древнетюркских петроглифах Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. №4 (8).Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. Погребение знатного тюрка из Балык-Соока (Центральный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. №4 (16).Маршак Б.И., Распопова В.И. Война глазами согдийских художников // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. СПб., 1998.Маршак Б.И., Распопова В.И., Шкода В.Г. Новые исследования согдийской культуры в Пенджикенте // Археологические вести. СПб., 1993. №2.Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. М., 1984.Окладников А.П., Запорожская В.Д. Ленские писаницы. М.; Л., 1959.Распопова В.И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л., 1980.Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. Алма-Ата, 1992.Худяков Ю.С. Образ воина в наскальном искусстве Южной Сибири и Центральной Азии // Первобытное искусство. Антропоморфные изображения. Новосибирск, 1987.Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. №1.Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980.

(/114)

|