|

|

|

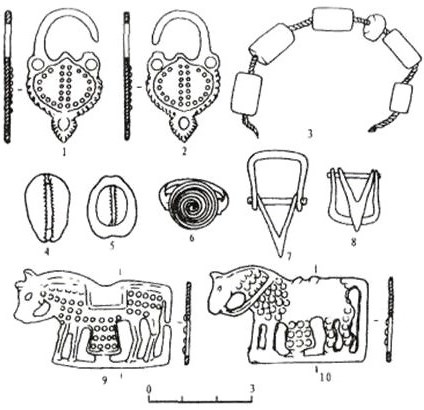

Рис. I. Находки из погребения в Чацзягоу. 1; 2. — золотые серьги, 3. — бусы из поделочных камней, 4; 5. — раковины-каури, 6. — золотой перстень, 7, 8. — бронзовые пряжки с подвижным язычком, 9; 10. — золотые фигурные пластинки в виде лошади в защитной попоне.(Открыть Рис. I в новом окне) |

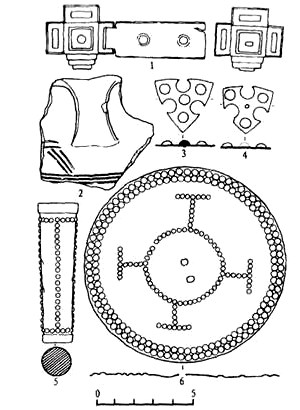

Рис. II. Находки из погребения в Чацзягоу. 1. — бронзовые обоймы с железной пластинкой (деталь наголовного ремня), 2. — фрагмент керамики, 3; 4. — бронзовые накладки, 5. — золотой накосник, 6. — золотая бляха (фалар).(Открыть Рис. II в новом окне) |

жал, нож, конусовидный (? — возможно, пулевидный) наконечник стрелы — сохранилось плохо, иллюстративный материал не приводится. Керамика изготовлялась на медленном круге.

Уникальность выявленного комплекса не позволила привести прямые аналогии для его материалов. Поскольку инвентарь и погребальное сооружение явно отличаются от культуры туфаней, то китайские археологи отнесли его к более ранней эпохе, условно датировав временем 2000 лет назад. Украшения подобного рода ранее не встречались на тибетских памятниках, поэтому их объяснили воздействием «северных степных культур».

Для получения более определённых выводов обратимся к детальному (насколько позволяет публикация) анализу находок, начав с наиболее примечательных нашивных пластин с изображениями лошадей. Они представляют местную центрально-азиатскую породу (т.н. монголки), наилучшим образом адаптированную к условиям полупустынь и высокогорья. Сами пластины композиционно и стилистически связаны с хуннуско-сяньбэйской традицией, поскольку они вписаны в замкнутый контур, который большей частью совпадает с внешними границами фигуры, но внизу и сзади выделяется в самостоятельную рамку. Особенно в этом плане интересен могильник Сигоупань (рубежа эр) во Внутренней Монголии, где найдены бронзовые фигурки лошадок, правда, выполненных очень схематично и небрежно [Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь, 1986, с. 87-99, 382 et passim].

Различимые детали конского убора позволяют высказать ряд соображений общекультурного плана, что позволяет, в свою очередь, определить отправную точку в хронологии памятника. У четырёх лошадок, сделанных по одной форме, выделены высокие выступающие луки довольно узкого, жёсткого седла, ещё у одной, отлитой в другой форме, показано мягкое седло Насколько мы можем судить по фотографии, взятой в увеличении, выступы-луки отсутствовали у фигурки изначально, а не обломались, сточились и т.п. со временем, поскольку по всей верхней части проходит, не прерываясь, узкая полоска-рамка Но тогда перед нами — зафиксированный в материале важнейший момент перехода от одной формы седла к другой, старое ещё не ушло, но новое уже преобладает. Жёсткое седло появилось на территории Северного Китая и Восточного Туркестана в IV в. (одно седло было найдено близ Аньяна в захоронении знатного сяньбэйца), в IV-V вв. оно получает широкое распространение в государствах Корейского полуострова и достигает Японии [Вайнштейн, Крюков, 1984, Вайнштейн, 1991, с. 220-223]. Также периодом не позднее III-IV вв. н.э. датируются находки костяных лук от жёсткого седла в культурных слоях ранних джетыасарских городищ, связанных, очевидно, с проникновением хуннов в Восточное Приаралье [Левина, 1996, с. 200-201]. К этим свидетельствам начала нового этапа в развитии всадничества теперь можно отнести и чацзягоуских лошадок.

Жёсткое седло, казалось бы, предполагает как alter ego наличие стремян. Однако проследить их изображение на пластинках не удаётся. И здесь уместным представляется вспомнить замечание А.К. Амброза о том, что стремена появляются после изобретения седла на твёрдой основе (но не обязательно одновременно с ним) [Амброз, 1973, с. 83] По мнению С.И. Вайнштейна, с использованием стремян связана такая деталь, как длинная лопасть, свешивающаяся ниже ступней всадника. Её появление он объясняет тем, что «ноги всадника теперь вставлены в стремена и без лопасти ими можно поранить бока коню» [Вайнштейн, 1991, с. 223]. Однако у наших лошадок лопасть сопровождает не только жёсткое, но и мягкое седло Аналогичную ситуацию можно наблюдать и на известных фресках из позднеханьских могил в окрестностях Ляояна [Ли Вэньсинь, 1955, с. 24, 31, 34]. Подобная

лопасть (по сути, удлинённый чепрак) входит в состав парадного конского убора и в более раннее время, например, в пазырыкской культуре.

Если говорить о тенденции в развитии снаряжения и вооружения коня, то тибетский памятник представляет нам её ранний вариант. Это видно и по защитной попоне с часто нашитыми бляшками, которые покрывают всех пятерых лошадей. Традиция использования конского доспеха из мягких материалов, нередко с дополнительным усилением пластинками или чешуёй из металла, была известна во многих государствах древнего мира ещё на рубеже II-I тыс. до н.э. [Горелик, 1982, с 105]. Кроме того, в Китае в эпоху Чжаньго был известен кожаный ламинарный панцирь (как свидетельствуют материалы из могилы цзэнского хоу И). Такой защиты было вполне достаточно для колесничных и транспортных лошадей, однако стало не хватать по мере развития новых форм кавалерийского боя. Полону, заполненную бляхами, можно считать одной из инновационных форм в развитии защитного вооружения, причем её неудачным вариантом (поскольку доспех не защищал от прямого копейного удара), не получившим дальнейшего развития. Общая потребность в новых средствах ведения войны была реализована за счёт создания специальных подразделений катафрактариев — в т.ч. и на территории Центральной Азии в период VI-VII вв. [Новгородова, Горелик, 1980].

Другие находки большей частью также связаны с упряжью. Так, бронзовые обоймы-распределители с фрагментом железной обкладки являются, скорее всего, фрагментом оголовья (а не украшением пояса, как предположили китайские археологи). Также золотая бляха является, скорее всего, не «украшением шлема», а элементом нагрудной упряжи. Определённые аналогии ей можно увидеть в находках из Башкирии, которые датируются VI-VII вв. [Степи Евразии, 1981, с 106, рис. 3, 30, 32]. Только на тибетской золотой бляхе в круглой рамке из двойного ряда узора представлена не личина владельца, а заменяющая его личная «подпись» — тамга. Знаки подобного типа известны среди азиатских кочевников на протяжении многих веков — вплоть до этнографии (см., напр [Кызласов. Леонтьев, 1980, с 22, 107 { речь о рис. 22, №45 и Табл. 1, №16 }]). Определённые аналогии на западе (хотя и самого общего плана) можно подыскать серьгам в высокой дужкой, которые по общим пропорциям и ободку из зерни напоминают находку из района г. Покровск, датированную первой половиной V в. [Засецкая, 1994, табл. 29, 20]. В то же время, для таких простых по виду изделий, как перстни и пряжки (что, казалось бы, проще идеи использовать спирально свёрнутую проволоку в качестве щитка или сделать подвижный язычок в форме треугольника, обеспечив тем самым его надёжность) мы пока не можем указать прямых аналогий.

Сопоставление тибетского комплекса с памятниками весьма отдалённых регионов на территории Евразии представляется вполне правомерным, поскольку распространение всех их изначально связано с этническими процессами в Центральной Азии (движением сначала сюнну-хунну-гуннов, затем жужаней-аваров, а под их давлением — усуней, юэчжей, сяньбэйцев и др.). С одним из таких этнических выбросов мы предлагаем в качестве пред-

варительной гипотезы связать и данный комплекс Известно, что в IV в. часть древнемонгольских племён переселилась из Ляодуна в район Ганьсу-Цинхая, где они смешались с древнетибетскими (цянскими) племенами и создали собственное государственное образование. В V в. это владение (известное в исторической литературе под разными названиями: А-жа, Тогон, Хор, Ту-юй-хунь, Ту-гу-хунь) неоднократно вторгалось в Тибет и в Серендию [Сериндию], на короткое время подчинило Хотан (откуда возможны тохарские и иранские заимствования) [Викторова, 1972, с. 65]. Его ранние памятники до сих пор не были точно известны. Считаем, что общая датировка и направление движения позволяет предположить, что открытие в Чацзягоу связано с культурой туюйхуней, сумевших (пусть ненадолго) прорваться глубоко в пределы территории своих противников туфаней. В этом нас укрепляет наблюдение, сделанное Ю.Н. Рерихом. Он зафиксировал, что самыми влиятельными среди племён голоков (этническая группа среди северных тибетцев, в формировании которой приняли участие и туюйхуни) являются голоки-сэрга или «голоки Золотого коня» [Рерих, 1999, с. 91]. Золотые изображения лошадок в исследованном погребении могли иметь значение племенного символа и в качестве такового сохраниться до исторического периода. Разумеется, единичный характер находки ограничивает категоричность предлагаемого вывода. Для его подтверждения потребуются новые массовые материалы, что поможет заполнить существующую лакуну в археологии предгималайского высокогорья непосредственно накануне важнейшего события в истории Тибета: формирования его собственной государственности.

Авторы приносят [так в тексте, мн.ч.] свою благодарность С.Г. Боталову за консультации.

Примечания.

Амброз А.К. Стремена и сёдла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII вв.) // Сов.археология. — 1973. — №4. — С. 81-98.

Вайнштейн С.И. Мир кочевников центра Азии. — М.: Наука, 1991. — 296 с.

Вайнштейн С.И., Крюков М.В. Седло и стремя // Сов.этнография. — 1984. №6. — С. 114-130.

Викторова Л.Л. Этно-культурные связи монгольских и тибетских племён в древности и раннем средневековье // Центральная Азия и Тибет. — Новосибирск: Наука, 1972. — С. 64-67.

Горелик М.В. Защитное вооружение персов и мидян Ахеменидского времени // Вестн. древней истории. — 1982. — №3. — С. 90-106.

Кызласов Л.Р., Леонтьев Н.В. Народные рисунки хакасов. — М.: Наука, 1980. — 176 с.

Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV-V вв.). — СПб.: АО «Эллипс Лтд», 1994. — 224 с.

Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья (I тысячелетие до н.э. — I тысячелетие н.э.). — М.: Восточная лит-ра. 1996. — 396 с.

Новгородова Э.А., Горелик М.В. Наскальные изображения тяжеловооружённых воинов с Монгольского Алтая // Древний Восток и античный мир. — М.: Изд-во MГУ, 1980. — С. 101-112.

Рерих Ю.Н. Звериный стиль у кочевников северного Тибета. — М.: МЦР. 1992. — 38 С. — (Малая Рериховская библиотека).

Рерих Ю.Н. Тибет и Центральная Азия. — Самара: Издательский дом «Агни», 1999. — 316с.

Степи Евразии в эпоху средневековья / Отв. ред. С.А. Плетнёва. — М.: Наука, 1981. — 303 с. — (Археология СССР).

Ли Вэньсинь. Три древние могилы с фресками, найденные близ Лояна // Вэньу цанькао цзыляо — 1955. — №5. — С. 15-42.

Ли Юнсянь. Краткий отчёт об обследовании могильника Губусайлу, уезд Чжада, Тибет // Каогу. — 2001. — №1. — С. 39-44.

Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь. Оэрдосы ши цинтцн ци [Бронзовые изделия ордосского типа]. — Пекин: Вэнь чубаньшэ, 1986. — 402 с. + 120 ил.

Цзя Ян, Хо Вэй. Обозрение и обсуждение археологии Тибета в 20 в. // Каогу. -2001 — №6. — С.3-13.

Цяньба Цыжэнь, Лю Шичжун. Обследование древнего погребения в Чацзягоу, уезд Нянкацзы, Тибет // Каогу — 2001. — №6 — С. 45-47.

Яо Цзюнь, Хо Вэй. Краткий отчет о разведочных раскопках древних могильников на памятниках Пиян — Дунга в уезде Чжада, Тибет // Каогу. — 2001. — №1. -С. 14-31.

С.А. Комиссаров

С.А. Комиссаров