|

Рис. 1. Древнеегипетское изображение всадника. XIV в. до н.э. (Trippett F. The First Horseman. 1976, p. 62). Этот и все последующие рисунки — прорисовки художника М.Г. Семашкевич.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

Рис. 2. Фрагмент ассирийского барельефа. Середина IX в. до н.э. (Trippett F. Ibid, p. 62).(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

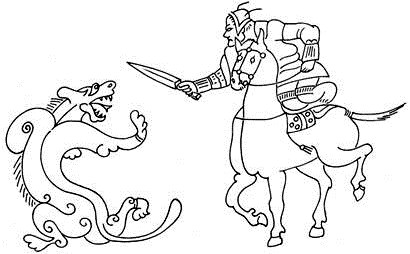

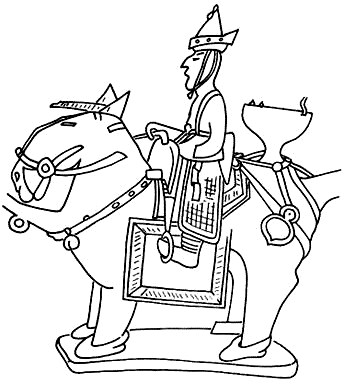

Рис. 3. Ассирийское изображение воина в седле. VII в. до н.э. (Trippett F. Ibid, p. 63).(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Но взглянем на них ещё раз и отметим, что умелые всадники Ассархаддона не пользовались стременами: их ноги плотно прижаты к бокам лошади, а носок оттянут вниз. Значит ли это, что, переняв у скифов манеру езды верхом, ассирийцы почему-то воздержались от использования столь важного атрибута конской упряжи, каким является стремя? Или сами скифы ещё не знали стремян?

В поисках ответа на эти вопросы нужно обратиться к археологическим памятникам, оставленным племенами «скифского мира».

Все дороги ведут в Эрмитаж. ^

Взяв коня и сев

на него, скиф

несётся куда хочет...

Климент Александрийский.

Лето 1924 г. Группа археологов, участников экспедиции этнографического отдела Русского музея, приблизилась к большому кургану, сферическая насыпь которого напоминала бесформенную кучу камней. За первым курганом, образуя цепочку, виднелось ещё несколько каменных насыпей. Остановившись, исследователи с интересом всматривались в открывающуюся панораму ложбины древнего ледникового происхождения. У местных жителей она носила название Пазырык. Здесь, в Горном Алтае, в 80 км от Телецкого озера, даже в солнечный день было прохладно. Сказывалась высота: 1600 м над уровнем моря. Пологие буровато-зеленые холмы с небольшими рощицами стройных лиственниц уходили в голубую даль, сливаясь с изломанной линией Чулышманского хребта. Что могло здесь ждать ученых, было ещё неизвестно, и небольшие рекогносцировочные работы, проведённые в долине руководителем экспедиции С.И. Руденко, казалось, не предвещали ничего особенного.

Но результаты раскопок Па[зы]рыкских курганов буквально потрясли научный мир сенсационностью находок. Под каменной наброской обнаружилась ледяная линза, сохранившая, как в гигантском холодильнике, в течение двух с половиной тысяч лет почти в первозданном виде всё то, чего обычно время не щадило, от чего даже порой не оставалось и следа. И хотя курган был ещё в древности ограблен, сделанные в нём находки были поразительны. Они воскресили для нас удивительно ярко и образно давно ушедшие черты быта и культуры кочевников скифской эпохи. И среди самых интересных открытий была находка десяти трупов лошадей с полностью сохранившейся упряжью.

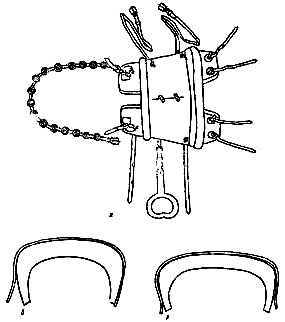

В первом Пазырыкском кургане были найдены конские сёдла. Они состояли из двух набитых шерстью кожаных подушек, соединённых между собой и с двух сторон накладывавшихся на спину коня. Поверх седла закреплялась подпруга, сзади к нему был присоединён подхвостник, спереди — нагрудный ремень. К седлу было привязано несколько ремешков, свешивавшихся вниз, — частью для украшения, частью для приторачивания груза.

Надо сказать, что многочисленные археологические исследования в Великом поясе степей Евразии свидетельствовали о чрезвычайной близости многих элементов материальной и духовной культуры этого «скифского мира». Объяснялось это как господством единого хозяйственно-культурного типа, так и особенностями кочевой жизни скифов, благодаря чему отдельные достижения культуры чрезвычайно быстро распространялись на огромные расстояния. Сравнение сёдел из Пазырыка с другими, известными по изображениям того же времени, давало основание полагать, что в скифскую эпоху (VIII-III вв. до н.э.) ни у одного народа стремян ещё не существовало. К такому убеждению пришёл и один из авторов этих строк, когда он в начале 60-х годов занялся специальным исследованием истории конской упряжи. [7]

Однако в то же время крупный советский археолог — специалист по истории скифской эпохи, касаясь упряжи скифов, утверждал: «По-видимому, с IV в. до н.э. появляются примитивные стремена в виде ременных петель... Без такого упора всадник, особенно тяжело вооружённый, не мог легко вылезти из седла». [8]

Эту точку зрения разделяли также и другие исследователи. Единственным основанием для такого вывода обычно служила ссылка на знаменитую Чертомлыкскую вазу: на одном из её фризов изображена осёдланная лошадь со свисающим стременем в виде петли. [9] Эта ваза хранится в Эрмитаже, но в Государственном историческом музее в Москве экспонируется её копия. И действительно, на ней можно увидеть скифа, стреноживающего взнузданного и осёдланного коня, у которого с седла свисает отчётливо видная петля.

Чертомлыкская ваза путала все карты. Вопреки совокупности фактов, казалось бы, свидетельствовавших о незнакомстве ранних кочевников со стременами, с одного из скифских сёдел упрямо свешивалась вниз кожаная петля. Но может быть, при копировании древнего предмета допущена неточность? Нужно было ехать в Ленинград, чтобы ознакомиться с подлинником.

Ваза извлечена из шкафа. Увеличительное стекло позволило различить мельчайшие детали злополучного седла. И что же? Стремени в виде петли... на нём не оказалось! Вниз спускался тонкий и прямой конец подпружного ремня. Да, на московской копии, действительно, была явная неточность. [10]

Неисповедимы пути научного исследования. Прошло несколько лет... и когда эта статья была уже в основном написана, авторитетный английский журнал «Antiquity» опубликовал статью М. Литтауер, содержавшую сенсационное утверждение, что у одного из двух всадников на известной золотой гривне из скифского кургана Куль-Оба, хранящейся в Эрмитаже, ею обнаружено стремя, укреплённое на цепи, а следовательно, уже скифы его знали. [11] Это было полной неожиданностью. Что делать? Пришлось нам снова ехать в Ленинград, чтобы проверить и это сообщение.

Мнение Б.Б. Пиотровского, которому мы рассказали о цели нашего посещения, было вполне определённым: «Какие там стремена, это же, вот, штрипки!». Идём в Особую кладовую Эрмитажа. Гривна лежит на специальном столе. Яркий свет. В руках сильная лупа. Осматривается каждый миллиметр изображения. У одного из всадников в левой руке повод, а правая рука свисает, сжимая в кисти какой-то отсутствующий предмет. Несколько ниже по внутренней стороне правой ноги идут, опускаясь вниз, две узкие золотые пластинки, тщательно сплетённые между собой. Чуть ниже колена плетение заканчивается небольшим узелком и продолжается в виде двух свободно свисающих узких пластин, не доходящих до конца штанов, причём один конец короче другого. Никакой связи со штрипкой. Никакого стремени. Так это же — поразительно реалистично и точно изображённый плетёный ремень. Такие же плети до сих пор можно увидеть в правой руке всадников — тувинцев, алтайцев, киргизов... Рукоятка тоже явно была, но, к сожалению, не сохранилась (отчётливо видно отверстие в кисти правой руки, где она находилась). Левая рука второго всадника держит повод, но его правая свободно опущена, кисть её плотно сжата.

Таким образом, сейчас можно со всей определённостью говорить, что ни на одном известном изображении скифского времени стремян нет.

Зачем человеку варварская одежда? ^

Я слышал, что хуася изменяли варваров,

но чтобы хуася изменялись под воздействием варваров,

такого мне слышать не приходилось.

Мэн-цзы.

Улин-вана, правителя древнекитайского царства Чжао, одолевали сомнения. Он прямо так и сказал своим приближённым, желая получить от них совет и поддержку: «Сам-то я уверен в том, что сделать это необходимо, но боюсь, что Поднебесная будет смеяться надо мной». [12]

Большинство сановников Улин-вана было категорически против предлагавшегося нововведения. Да и как мог добропорядочный конфуцианец, свято уверовавший в то, что только древнекитайские Срединные царства являются средоточием мудрости и непорочности нравов, согласиться на заимствование чего бы то ни было у варваров-соседей? Поэтому предложение царя казалось им кощунством над светлой памятью мудрых правителей прошлого: Улин-ван хотел ведь — подумать страшно! — перенять у варваров их одежду и заставить своих воинов надеть штаны.

В V-IV вв. до н.э. не одни только хуася (древние китайцы) с нескрываемым отвращением относились к идее о том, что уважающий себя мужчина может носить штаны. Вспомним хотя бы эллина Еврипида, который порицал Прекрасную Елену не за то, что та изменила своему Менелаю, а за то, что она предпочла ему варвара в пёстрых шароварах вокруг чресел! Так что можно понять Улин-вана, желавшего в 305 г. до н.э. сначала тщательно взвесить все «за» и «против», а потом уж решаться на этот шаг.

К важной государственной реформе царя побуждали отнюдь не мода и не желание покрасоваться в столь эксцентрическом наряде. Государство Чжао лежало на границе между плодородным лёссовым плато и степными просторами к северу от Ордоса. Улин-ван вознамерился подчинить себе своих ближайших соседей, которые добывали средство к жизни не земледелием, а пасли стада, «переходя с места на место в поисках травы и воды». Соседи были кочевниками, и Улин-ван понимал, что воевать с ними, не имея собственной конницы, бессмысленно. До той поры древние китайцы никогда не сражались верхом, предпочитая полагаться на мощь своих боевых колесниц. Теперь возникла необходимость реформировать войско и посадить воинов в седло. Вот для этого-то и пришлось правителю хуася, закрыв глаза на вековые традиции, ратовать за ношение штанов: без них верхом не очень-то повоюешь!

Как ни сопротивлялись приближённые-конфуцианцы, введение в чжаоском войске варварской одежды было в конце концов санкционировано, а вслед за Чжао стали вводить у себя конницу и другие древнекитайские государства. Но что же представляло из себя то седло, в которое Улин-ван посадил своих одетых в штаны воинов? И было ли оно оснащено стременем?

Один из самых ранних древнекитайских рисунков, воспроизводящих осёдланную лошадь, дошёл до нас на бронзовом зеркале IV в. до н.э. (рис. 4). Всадник, вооружённый коротким кинжалом, соскакивает с коня, чтобы вступить в единоборство с тигром. Седло изображено здесь в виде подушки, к передней части которой прикреплён ремень со свешивающейся вниз кистью. Стремян на рисунке нет.

Ещё более убедительными явились результаты раскопок, производимых с начала 70-х годов по соседству с тем местом, где в 210 г. до н.э. был погребён император Цинь Шихуан, впервые объединивший древний Китай.

В непосредственной близости от грандиозной усыпальницы были открыты рвы, в которых находились терракотовые фигуры воинов-стражей.

Рис. 4. Схватка с тигром. С древнекитайского зеркала IV в. до н.э. (Хаяси Минао. Китайское оружие в эпоху Инь-Чжоу. Токио, 1972, с. 431, на япон. яз.).(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

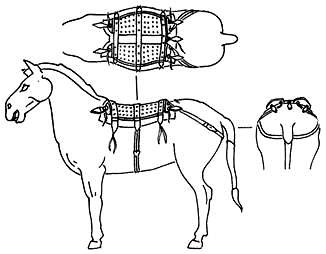

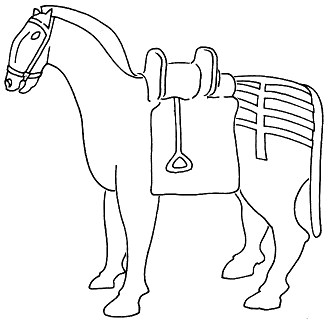

Рис. 5. Боевой конь под седлом. Статуэтка из погребения Цинь Шихуана. III в. до н.э. (Вэньу, 1978, №5, с. 18. на кит. яз.).(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

Эти статуи изображали людей в натуральную величину. Тщательнейшим образом переданы детали костюма (в том числе, конечно, штанов), головных уборов, причёсок. Реалистичность этих изображений настолько высока, что известный советский антрополог H.H. Чебоксаров счёл даже возможным использовать их для характеристики расового типа древних китайцев III в. до н.э. [13] Есть среди этих «гвардейцев Цинь Шихуана» и всадники: их несколько десятков, и у каждого наготове запасная осёдланная лошадь. Для нас это особенно большая удача: есть возможность во всех деталях рассмотреть изображенные в натуральную величину седла.

Плоская стёганая подушка с небольшими поперечными утолщениями спереди и сзади; подпружный ремень застёгивается слева под брюхом лошади большой металлической пряжкой; параллельно ему с седла спускаются ещё два более коротких ремня, украшенных кистями: есть и подхвостный ремень, не позволяющий седлу сбиваться на холку. И никаких признаков стремян (рис. 5).

Рис. 6. Фрагмент золотой бляхи из Сибирской коллекции Петра I. Государственный Эрмитаж.(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

Рис. 7. Терракотовая статуэтка из древнекитайского погребения II в. до н.э. (Вэньу, 1966, №3, табл. 1, на кит. яз.).(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

Древнекитайское седло III в. до н.э. обнаруживает, таким образом, явные черты, сближающие его с соответствующим предметом упряжи, употреблявшимся в это время степными кочевниками. Оно почти аналогично сёдлам, найденным в пазырыкских курганах и изображенным на золотой пластине из Сибирской коллекции Петра I (рис. 6). Этот тип седла употреблялся в древнем Китае и позже — в эпоху Хань.

О том, как выглядели древнекитайские сёдла во II в. до н.э., мы можем судить по находкам в погребении ханьского полководца, раскопанном близ Сиани. И здесь в специальных ямах рядом с гробницей расставлены глиняные фигурки воинов. Создаётся впечатление, что за своим начальником в потусторонний мир двинулась вся его армия: общее число изображений превышает 2300 (в том числе более 500 всадников). Плоские «мягкие» седла, представленные на этих статуэтках, в принципе ничем не отличаются от своего прототипа III в. до н.э. (рис. 7).

К сожалению, глиняные раскрашенные фигурки всадников из Сиани выполнены гораздо менее тщательно, чем изображения «гвардейцев Цинь Шихуана». Впрочем, этот недостаток отчасти компенсируется тем, что в нашем распоряжении есть ещё одна серия статуэток (на этот раз бронзовых), изображающих всадников и осёдланных лошадей. Они датируются I в. н.э. На них чётко просматриваются седла в виде подушек, к краю которых пришиты кольца для ремней.

Во всех случаях древнекитайские всадники IV в. до н.э. — I в. н.э. сидят так же, как и скифы. Неслучайно поэтому на каменном барельефе II в. из Шаньдуна мы видим конюшню, где слуга чистит коня; рядом развешана упряжь — уздечка, седло, какие-то другие предметы, но стремян среди них нет.

Подножка из Чанша. ^

Слово «дэн» [стремя] этимологически

связано с понятием «подниматься», «садиться в седло».

Толковый словарь китайского языка.

Наш читатель наверняка уже проявляет признаки нетерпения. В самом деле, полстатьи прочитано, а до стремян, оказывается, мы так и не добрались. Их не было ни у скифов, ни у ассирийцев, ни у китайцев вплоть до I-II вв.

Тогда, может быть, гунны?

Некоторые исследователи придерживались в свое время именно этой точки зрения. Так, например, Дж. Кларк утверждал, что металлические стремена впервые появились у центральноазиатских гуннов (сюнну) на рубеже нашей эры. [14] Жаль только что в подтверждение данной версии он не привёл конкретных доказательств.

В Минусинском музее хранятся любопытные экспонаты — миниатюрные модели стремян. Обнаружены они не в инвентаре погребений, подвергнутых археологическим раскопкам, — это случайные находки из района среднего течения Енисея. Полагая, что позднее III в. модели вещей не встречаются в погребениях, Л.Р. Кызласов пришёл к выводу: «Миниатюрные стремена следует относить, самое позднее, к уйбатскому этапу» (III в.). [15]

Итак, древнейшие в мире стремена найдены на Енисее? Нет, это мнение вряд ли убедит всех участников спора у постамента Медного Всадника. И не убедит прежде всего потому, что ни в одном археологическом комплексе гунно-сарматского времени ни в Азии, ни в Европе вместе с конской упряжью ни разу не были найдены стремена. [16] Что же касается недатированных миниатюрных стремян, то они могут относиться и к гораздо более позднему времени: на верхнем Енисее обычай класть в погребения вотивные модели вещей археологически засвидетельствован в различных памятниках вплоть до VI-VIII вв.

Древнейшими в мире предметами, имеющими прямое отношение к изобретению стремян, остаются сегодня находки в погребении №21 близ Чанша (Центральный Китай). Относительно даты этого захоронения двух мнений быть не может: на кирпичах, использованных при сооружении гробницы, есть текст: «Сделано в десятый день пятой луны второго года Юн-пин». В древнем Китае, как и в большинстве других стран, летосчисление велось по годам правления царей. Достаточно взглянуть в справочник, чтобы убедиться: второй год Юн-пин — это 302 г. н.э.

Среди многочисленных фигурок людей, которые должны были сопровождать погребенного в иной мир, 14 статуэток осёдланных лошадей, 13 из них со всадниками. Ноги у всех свободно свисают. Но что это? В трёх случаях спереди слева у седла видны какие-то своеобразные приспособления на ремне. Стремена? Эта находка и некоторые другие факты позволили прийти к выводу, что стремя, без которого мы сейчас не можем представить себе верховой езды, начиналось вот с такого несложного приспособления, что это — прототип будущего стремени, своего рода «подножка», которой пользовались, чтобы легче было сесть в седло. Не случайно помещается она с левой стороны седла: на коня всегда садились слева. Вставил ногу в эту петлю, вскочил верхом, а тут уже можно ногу освободить, потому что сидеть с ногой на «подножке» неудобно: она закреплена слишком высоко. Вот почему всадников из Чанша на первый взгляд не отличишь по их позе ни от скифов, ни от воинов Цинь Шихуана (рис. 8).

Открытие изображений всадников с односторонними «подножками», прикреплёнными к седлу, имело принципиальное значение для исследования истории стремян. Оно сразу привлекло к себе пристальное внимание специалистов. [17] Но оставались ещё и некоторые сомнения: в какой мере такие «подножки» были типичны для своего времени? Ведь вообще-то не исключено, что по тем или иным причинам мастер, изготовлявший статуэтки из Чанша, ограничился изображением одного стремени, хотя в действительности всадники тогда уже пользовались двумя.

Ответ скептикам был дан фактически ещё в 1973 г., когда близ Аньяна, в провинции Хэнань (КНР), было раскопано погребение начала IV в. с многочисленными предметами конской упряжи. К сожалению, опубликованы эти материалы были лишь почти десять лет спустя, но зато теперь они уже не выглядят единичным свидетельством, а прекрасно вписываются в широкий исторический контекст.

Рис. 8. Седло с левосторонней «подножкой». Погребальная фигурка из Чанша. 302 г. (Каогу сюэбао, 1959, №3, табл. ХII-3, на кит. яз.).

(Открыть Рис. 8 в новом окне)

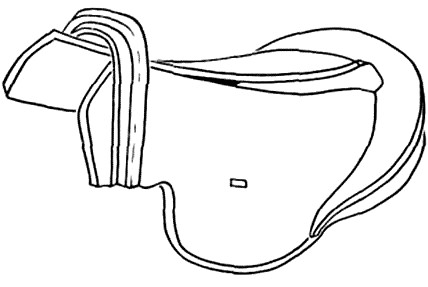

В погребении №154 близ Аньяна было обнаружено захоронение, принадлежавшее, по всей видимости, знатному сяньбийцу — одному из тех, кто в начале нашей эры на протяжении нескольких столетий чувствовал себя хозяином Северного Китая. В результате «варварского» завоевания здесь возникло несколько государственных образований, основанных бывшими кочевниками. Погребённый лежал на спине, под головой у него было седло. Благодаря этому все детали последнего оказались при раскопках непотревоженными. У археологов появилась редкая возможность реконструировать весь комплекс конской упряжи IV в.

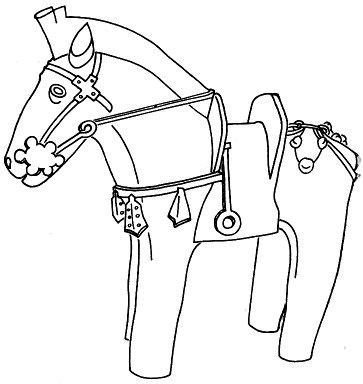

Аньянское седло имело жёсткую деревянную основу, подобную той, которую мы видим, например, на объёмном изображении осёдланной лошади из Турфана, относящемся примерно к тому же времени. [18] Первое, что бросается в глаза, — это вертикальные плоские луки (передняя несколько меньших размеров, задняя более массивна). Седло фиксируется на спине лошади посредством двух подпружных, нагрудного и подхвостного, ремней, украшенных накладными бронзовыми бляшками с позолотой. Слева на коротком ремне с седла свешивается бронзовое позолоченное стремя — та самая «подножка», которую мы видели на статуэтках из Чанша (рис. 9).

Читатель, глядя на эти рисунки, вероятно, согласится с тем, что без подножки тяжеловооружённый всадник вообще не мог бы сесть в сёдла с такими высокими луками.

А от подножки до настоящего стремени — рукой подать...

У Восточного моря и ещё дальше. ^

Осенью 15 года правления нашего

императора Одзина царь корейского

государства Кудара преподнёс двух

прекрасных коней, содержать которых

было решено в Курано-Сакауэ в Ямато.

Древнеяпонское историческое сочинение «Нихон сёки».

«...И когда луч света через разлом в потолке коридора проник вниз и мы увидели в полумраке гробницы восьмигранную колонну — радости нашей не было конца. Забыв обо всём, мы принялись, как дети, обнимать друг друга и кричать „мансэй!”. Затем по одному через щель стали спускаться вниз...».

Так описывает корейский археолог То Юхо начало раскопок одной из гробниц царства Когурё, ставшего в IV в. одной из могущественных держав Восточной Азии.

Рис. 9. Реконструкция седла из Аньяна. Начало IV в.

(Каогу, 1983, №6, с. 557, табл. I — 2, 3, на кит. яз.);

а — вид сверху; б — накладка на переднюю луку; в — накладка на заднюю луку.

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

Первоначальная территория формирования когурёсской этнической общности лежала в восточной части Маньчжурии и на севере Корейского полуострова, в непосредственной близости к местам обитания кочевников-сяньбийцев. В IV-V вв. когурёсцы, как и китайцы, оказались в самой гуще событий, получивших название «восточноазиатского переселения народов». Значительные массы населения пришли в движение, перемещаясь на огромные расстояния и усваивая по дороге новые для них черты культуры и быта, и среди этих черт — комплекс элементов материальной культуры, представлений, привычек, связанных с конём.

Так вот, именно в этот период времени в низовьях Янцзы, в горных долинах Кореи и на далёких Японских островах, в разных точках восточноазиатской ойкумены, на фресках, в погребальной пластике и даже в форме диковинных сосудов появляются изображения всадников. Их очень много, но все они похожи друг на друга и резко отличаются от наездников предшествовавших эпох.

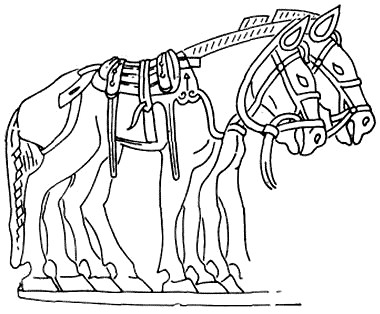

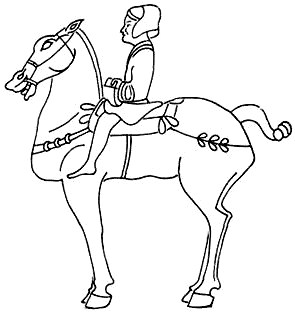

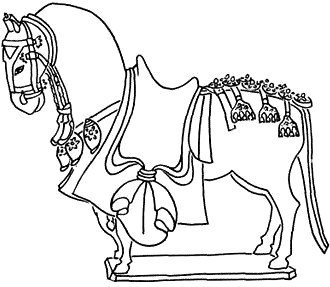

Самое раннее из этих изображений найдено в гробнице древнекитайского аристократа из рода Ван близ Нанкина (рис. 10). По ряду признаков оно может быть датировано первой четвертью IV в., вероятнее всего 322 г. И вот когда смотришь на когурёсского всадника с фрески IV в. (рис. 11), то трудно отделаться от мысли, что он скачет на коне, которого оседлали в Нанкине. И уже тем более трудно отличить его от конного воина из знаменитого кургана «Золотых колокольцев» в Силла (рис. 12). Он относится к V в.; несколько более поздним временем датируются японские ханива в виде осёдланных лошадей (рис. 13).

Рис. 10. Терракотовая статуэтка из древнекитайского погребения начала IV в. (Вэньу, 1972, №11, с. 40, на кит. яз.).(Открыть Рис. 10 в новом окне) |

Рис. 11. Фрагмент когурёсской фрески. IV в. (Кого минсок, 1966, №3, с. 12, на кор. яз.).(Открыть Рис. 11 в новом окне) |

Рис. 12. Сосуд в виде всадника. Силла. V-VI вв. (Каталог выставки «Пять тысяч лет корейского искусства». Токио, 1976, №64, на япон. яз.).(Открыть Рис. 12 в новом окне) |

Рис. 13. Ханива. VII в. Национальный Токийский музей.(Открыть Рис. 13 в новом окне) |

Сравним эти изображения и убедимся, что сходство их заключается не только в идентичности всего набора компонентов сбруи, но и в их специфических особенностях. Совершенно не похоже на прежнюю мягкую подушку седло: оно оснащено теперь двумя высокими вертикальными луками, так что всадник оказывается плотно зажатым между ними. Совершенно очевидно, что такие луки могут быть лишь у жёсткого седла с прочной деревянной основой.

Вторая особенность — длинная (кожаная?) лопасть, свешивающаяся ниже уровня ступней всадника. Появление этой детали седла объясняется, надо полагать, тем, что ноги наездника теперь вставлены в стремена и без лопасти ими можно поранить бока коню.

А вот и стремена! Это уже не подножка, потому что, сев в седло, человек не вынимает ноги из стремян, а упирается в них, повышая тем самым свою устойчивость и более уверенно управляя конем. Благодаря этому всадник может теперь стрелять на скаку.

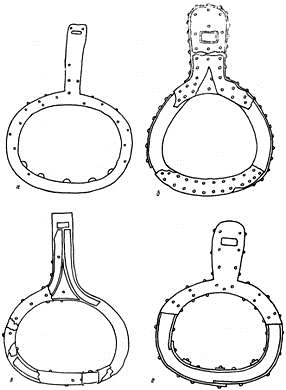

Рис. 14. Стремена V-VI вв.:

а — когурёсцы (Каогу, 1977, №2, с. 124, на кит. яз.); б — сяньбийцы (Вэньу, 1973, №3, на кит. яз.); в — силласцы (археологическая коллекция Умэхара, Тоёбунка, Токио, №6503, на япон. яз.); г — древние японцы (Окадзаки Такаси. Эпоха Вэй Цзинь, Южных и Северных династий. Токио, 1977, с. 72, на япон. яз.).

(Открыть Рис. 14 в новом окне)

На изображениях осёдланных лошадей IV-VI вв. стремена переданы довольно условно, и, рассматривая их, трудно даже предположить, что на протяжении этих двух-трёх столетий с ними происходили любопытные изменения.

Судить об этом мы можем благодаря находкам в погребениях настоящих стремян вместе с другими компонентами конской сбруи. Вероятно, самыми ранними экземплярами являются два стремени IV в. из когурёсских захоронений в Цзиане (провинция Цзилинь). Они деревянные, окованы позолоченной листовой бронзой (рис. 14, а) и как две капли воды похожи на «подножку» из Аньяна. Аналогичные стремена обнаружены также в могиле сяньбийского правителя, умершего в 415 г. Форма их несколько иная: вертикальная планка стала короче (рис. 14, б). Сохранность предметов хуже предыдущих, но это между прочим даёт возможность конкретно представить себе способ изготовления таких стремян: их деревянная основа согнута из одного прута. Почти совершенно не отличаются от них стремена из кургана «Золотых колокольцев» в Силла (рис. 14, в), а вот в силланском кургане «Небесной

лошади» найдены стремена, приближающиеся по форме к более раннему, когурёсскому типу.

В конце V в. в Силла начинают изготовлять стремена, применяя для оковки уже не позолоченную бронзу, а листовое железо. Именно такие стремена были завезены в VI в. в Японию (рис. 14, г). Позднее здесь впервые появляются стремена, целиком кованные из железа.

Кокэльский аккорд. ^

И одел на коня огромное, как перевал,

ярко-красное седло с остовом

из сандалового дерева...

Тувинский эпос.

Не менее двухсот лет понадобилось жёсткому седлу со стременами, чтобы проделать путь от Северного Китая до Японии. И неудивительно! Двигаться по суше — это ещё куда ни шло, а вот как осёдланные лошади преодолели морские просторы, отделяющие Корейский полуостров от Японского архипелага, — на этот вопрос в сущности пока ещё нет ответа. Добравшись же до этих отдалённых мест само седло ещё долго оставалось без изменений. Тем временем в степях Евразии жизнь шла своим чередом. Там возникали и гибли недолговечные политические образования, создававшиеся недавними кочевниками, которые передавали своим осёдлым соседям способы обращения с конём и приготовления кумыса, усваивая при этом не только навыки землепашества и строительства жилищ, но также чужую письменность и формы стихосложения. Одно из ведущих мест среди этих народов по-прежнему занимали сяньбийцы, переживавшие в VI в. своеобразный «ренессанс» своей традиционной культуры. Как и несколько столетий назад, сяньбийцы вновь стали заплетать косы и ходить в сапогах. Говорить по-сяньбийски стало модой, которая быстро распространялась среди китайского населения Севера. Многие китайцы принимали сяньбийские фамилии, а когда одного из них спросили, почему он вопреки исконному китайскому обычаю носит халат, запахнутый справа налево, [19] он ответил фразой, которая наверняка показалась бы конфуцианцу кощунственной: «На какую сторону запахивать одежду — не всё ли равно!» Вот в такой своеобразной ситуации с седлом, ставшим неотъемлемым атрибутом конской упряжи, начинают происходить существенные изменения.

За последние годы в Северном Китае раскопано немало погребений VI в. Эпитафии, клавшиеся в могилу, позволяют судить о том, что некоторые из них принадлежат сяньбийцам, другие — китайцам, хотя сопровождающий инвентарь не обнаруживает сколько-нибудь значительных различий. На полихромных фресках нередко изображены всадники и лошади: в потустороннем мире человека должно было окружать всё то, к чему он привык при жизни. Если внимательно присмотреться к этим изображениям, то можно обнаружить на них следы трансформации седла и стремян.

Стремя теперь уже не круглое, как раньше: оно состоит как бы из двух частей. Нижняя часть — плоская и прямая, а верхняя — удлинённая и по форме напоминает арочный свод. Нога в таком стремени, бесспорно, более устойчива, а это позволяет надёжнее контролировать коня шенкелями. Очень жаль, что в эту эпоху было принято покрывать осёдланных лошадей попоной. На изображениях она скрывает от нас детали конструкции седла. Но и по общим контурам его можно с уверенностью утверждать, что луки теперь уже не расположены вертикально, как прежде, а изогнуты и плавно переходят в сиденье. Именно такая конфигурация седла отчётливо видна и на терракотовой статуэтке из погребения, датируемого 576 г. (рис. 15).

Мы не в состоянии снять с этих скакунов попону, мешающую нам как следует рассмотреть предмет наших изысканий. Выход один — искать материальные остатки седла, выглядевшего весьма изящно на изображениях VI в. Основа его была сделана из дерева, недолговечного материала, увы, столь редко сохранявшегося в погребениях. Однако ведь бывает же на свете везение?..

Путь археолого-этнографического отряда Тувинской экспедиции Института этнографии АН СССР в один из жарких летних дней 1959 г. лежал в долину р. Алды-Ишкин. Почти плоский и однообразный степной пейзаж Западной Тувы, лишь кое-где иссечённый линиями арыков,

Рис. 15. Осёдланный конь. Погребальная статуэтка. Северный Китай. 576 г. (Каогу, 1979, №3, с. 240, на кит. яз.).(Открыть Рис. 15 в новом окне) |

Рис. 16. Седло древнетюркского типа. Кокель VII-VIII вв. (Вайнштейн С.И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры. — Сов. этнография, 1966, №3, с. 68).(Открыть Рис. 16 в новом окне) |

постепенно сменили холмистые предгорья Западного Саяна. Преодолевая подъём, машина медленно поднималась к урочищу Кокэль. Справа и слева от дороги виднелись невысокие, но огромные по площади каменные насыпи неправильных очертаний, а рядом с ними в нескольких местах — небольшие, поросшие травой округлые курганы. Осматривая этот обширный могильник, исследователи обнаружили здесь помимо курганов древнетюркские оградки и любопытное каменное изваяние тюркского воина в латах, как бы стерегущего вечный покой усопших. Отряд приступил к раскопкам. Результаты исследования могильника Кокэль превзошли все ожидания. Здесь были открыты и тщательно изучены памятники скифского времени, огромные курганы-кладбища племён гуннского мира со многими сотнями непотревоженных погребений, а также древнетюркские курганы, разбросанные в разных частях могильника. Последние были оставлены местными кочевыми племенами во второй половине I тысячелетия, но время их сооружения разделяли многие десятилетия. [20] И вот в них была впервые открыта уникальная серия хорошо сохранившихся конских сёдел.

Кокэльские сёдла (рис. 16) были значительно совершеннее прежних. Изменились формы полок и лук. Последние стали изящнее и намного ниже, они (особенно задняя) теперь слегка наклонены и за счёт этого более плавно и органично вписываются в силуэт седла. Были и другие конструктивные новшества. Всё это сделало седло более удобным для всадника. Теперь ему было намного легче садиться на коня, поворачиваться на всём скаку, наклоняться вперёд или назад, что было особенно важно при использовании нового вида оружия — сабли.

Как время появления нового типа седла в VI в., так и территория его распространения в это время позволяют предполагать, что это изобретение связано с древнетюркскими кочевыми племенами, передавшими его поздним сяньбийцам, китайцам и другим соседним народам Центральной и Восточной Азии. В VII-VIII вв., по мере распространения влияния древнетюркской культуры, новый тип седла далеко вышел за пределы собственно тюркского мира, став достоянием многих народов Азии и Европы.

Дальнейшая эволюция седла привела к образованию на рубеже I и II тысячелетий новых форм, сохранявшихся у номадов до этнографической современности, но исходным для них был древнетюркский тип седла.

Очень краткий эпилог. ^

...Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть

из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим

наших занятий предмет: и откуда являются вещи...

Лукреций Кар.

Перед нашим взором прошло более десяти столетий — начиная с ассирийского барельефа VII в. до н.э. и кончая находками в Кокэле, от мягкого седла без стремян — к жёсткому седлу с левосторонней подножкой и, наконец, к седлу с «настоящими» стременами. Да, прав был автор трактата «О природе вещей»: из ничего ничто не может возникнуть. И хотя мы старались проследить весь ход исторического процесса появления седла и стремени, многие детали этой проблемы ещё ждут своего исследователя. Остаётся пока не известным, каким образом произошёл скачок от мягкой подушки к седлу с вертикальными луками, и будущие находки, несомненно, во многом дополнят обрисованную выше картину. И ещё одно немаловажное замечание. Хотя появление технически совершенных жёстких седел со стременами было прогрессивным явлением в развитии культуры, но и поныне у некоторых народов всадники нередко пренебрегают предостережением Расула Гамзатова («Стремян не теряйте, друзья!») и, подобно бедуинам Аравии, обходятся без стремян, полагая, что пользуются ими лишь плохие наездники...

[1] Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т. 1, М.-Л., 1938, с. 149-150.

[2] Мицкевич А. Собр. соч., т. 3, М., 1952, с. 267, 281-284.

[3] Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства, М.: Наука, 1980, с. 231.

[4] Ковалевская В.Б. Конь к всадник. М.: Наука, 1977, с. 35-37.

[5] Trippett F. The First Horsemen. — Time-Life International (Nederland) B.V., 1976 p. 62.

[6] История древнего мира / Под ред. Дьяконова И.М., Нероновой В.Д., Свенцицкой И.С. Т. II. М.: Наука, 1982, с. 7-8 [ см. переиздание ].

[7] Вайнштейн С.И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры. — Сов. этнография, 1966, №3, с. 62.

[8] Смирнов А.П. Скифы. М.: Наука, 1966, с. 153.

[9] Arendt W.W. Sur l’apparation de l’étrier chez les Scythes. — Eurasia septentrionalis antiqua, IX. Helsinki, 1934, p. 206, 208; Minns E.N. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913, fig. 48; Кларк Г. Доисторическая Европа. М.: Изд-во иностр. лит., 1953, с. 307, прим. 154.

[10] Вайнштейн С.И., Указ.раб., с. 62.

[11] Littauer M.A. Early Stirrups. — Antiquity, LV. Cambridge, 1981, p. 99-105.

[12] Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 6. Пекин, 1955, с. 2676 (на кит. яз.).

[13] Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров H.H. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М.: Наука, 1983, с. 77-80.

[14] Кларк Г. Указ.раб., с. 307.

[15] Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М.: Изд-во МГУ, 1960, с. 140, рис. 51, 9, 10.

[16] В этой связи представляет интерес недавняя находка в Анапе надгробия II в. н.э. с изображением всадника и двух осёдланных коней: на нем отчётливо видны «мягкие» сёдла без стремян (находка хранится в Институте археологии АН СССР).

[17] Впервые эти выводы сделаны в 1966 г. С.И. Вайнштейном (Указ. раб. с. 64). См. также: Амброз А.К. Стремена и сёдла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII вв.). — Сов. археология, 1973, №4, с. 83; Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М.: Наука, 1979, с. 164-165.

[18] Памятники материальной культуры Синьцзяна. Пекин, 1975, с. 27, №44 (на кит. яз.).

[19] Такая традиция ношения одежды восходит к эпохе ранних кочевников и была характерна ещё для скифов. Следовали ей и древние тюрки. См. Вайнштейн С.И., Крюков М.В. Об облике древних тюрков — В кн.: Тюркологический сборник. М.: Наука, 1966, с. 182-185.

[20] Вайнштейн С.И. Памятники второй половины I тысячелетия в Западной Туве. — В кн.: Тр. Тувин. комплексной археолого-этнографической экспедиции. Т. II. М.-Л.: Наука, 1966, с. 292-347.

С.И. Вайнштейн, М.В. Крюков

С.И. Вайнштейн, М.В. Крюков