|

|

|

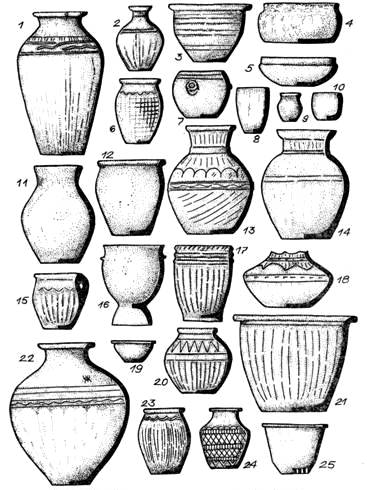

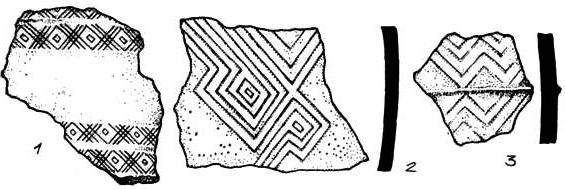

Рис. 1. Хуннская гончарная керамика Забайкалья. 1-10 — Иволгинское городище; 11-18, 20, 21 — Иволгинский могильник; 19, 24, 25 — Эдуй; 22 — Ильмовая падь; 23 — Черёмуховая падь.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

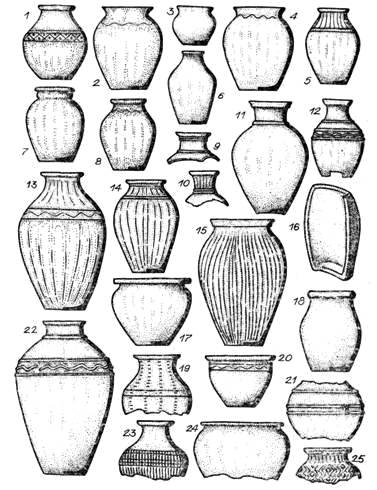

Рис. 2. Хуннская гончарная керамика Монголии, Тувы, Алтая. 1-4 — Тобш Уул; 5-7 — Наймаа толгой; 8 — Нухтийн Ам; 9, 13 — Чадан; 10, 14 — Кара-Суг; 11, 12, 15-25 — Жалгыз-Урюк-Кёль.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

рован насечками по венчику. Имеет вертикальное лощение по тулову. Применялся в качестве столовой посуды. (Рис. 1, 17.)

Тип 7. Чаши. Сосуды с прямым венчиком, широкой горловиной, уступом, тулово сужается к плоскому дну. Не орнаментированы. Применялись в качестве кухонной и столовой посуды. (Рис. 1, 4, 8.)

Тип 8. Горшок со сливом. Сосуд с прямым венчиком, яйцевидным туловом, сливом, плоским дном. Орнаментировался горизонтальными линиями под венчиком. Применялся для приготовления и приёма пищи. (Рис. 1, 6.)

Тип 9. Разрезанная банка. Сосуд с прямым венчиком, параболоидным туловом, плоским дном. Разрезан вертикально пополам. Без орнамента. Назначение не ясно. (Рис. 2, 16.)

Помимо керамической посуды хунны пользовались для приготовления и приёма пищи металлической и лаковой посудой.

Подавляющая часть хуннской керамической посуды изготовлена на гончарном круге. Лишь незначительная часть — лепная. Разнообразие форм и широкое применение гончарного круга характеризуют хуннское керамическое производство как профессионально-ремесленное. [8] Подобная оценка способствовала развитию представлений о «полуосёдлом» характере образа жизни хуннов, о «комплексном скотоводческо-земледельческом хозяйстве» и о наличии у них городской культуры. [9] В то же время А.В. Давыдова отмечает примитивность технологии гончарного производства у хуннов, указывает, что на Иволгинском городище не обнаружено керамических печей. [10] Такие печи обнаружены В.Д. Кубаревым в Горном Алтае. [11] Это ямы одноразового пользования для обжига небольшой группы сосудов. Сооружены они в открытой степи на берегу небольшого озерка Жалгыз-Уйрюк-Кёль, где нет следов поселения и невозможно занятие земледелием. Как отмечала А.В. Давыдова, «основной уклад общества хунну» оставался «кочевническим». [12] Наличие у хуннов военных форпостов с фортификационными сооружениями, крепостей-убежищ на случай военной опасности и укреплённых посёлков, население которых занималось в ограниченном объёме земледелием, не меняет сущности их кочевого общества. Более того, по мнению К. Уран-Кёхальми, наличие оборонительных сооружений и подсобного земледелия в районах на границе степи и тайги является непременным условием образования конфедераций кочевых племён и степных империй. [13] Поэтому относительная развитость гончарного ремесла у хуннов не может свидетельствовать в пользу широкого распространения поселений осёдлого типа и земледелия а кочевнической культуре.

Вопрос о происхождении хуннской гончарной керамики пока не освещён в научной литературе с достаточной убедительностью. А.В. Давыдова и П.Б. Коновалов писали о значительном своеобразии хуннской керамики в сравнении с комплексами предшествующих и синхронных кочевых культур. [14] По мнению А.В. Давыдовой, волнистый орнамент на керамике культуры плиточных могил позволяет провести линию «развития этой местной традиции». [15] Возможно, что традиция изготовления гончарной керамики сформировалась у хуннов ещё в период их обитания в Ордосе в IV-III вв. до н.э. до завоевания степей Монголии и Забайкалья. [16] После завоевания Тувы, Алтая и Минусы гончарная керамика была занесена хуннами па территорию Южной Сибири. [17]

Однако племена улуг-хемской культуры и носители тагарской культуры тесинского этапа не восприняли от хуннов гончарного круга и технологии изготовления гончарной посуды. Не были заимствованы и основные формы сосудов. В составе тесинской керамики отдельные формы горшков напоминают хуннские, [18] среди хуннских сосудов есть кубки на поддоне и банки, близкие тесинским. [19] В памятниках первой половины I тыс. н.э. встречается керамика, по форме близкая хуннским горшкам и вазам в бурхотуйской, кокэльской и таштыкской культурах. [20] Однако изготовлены они без применения гончарного круга. Поэтому можно констатировать, что высокоразвитое хуннское гончарное производство не получило широкого распространения в кочевой среде. Для культур поздней древности и раннего средневековья характерны прежде всего гончарные вазы, предназначенные для хранения вина и молочных продуктов.

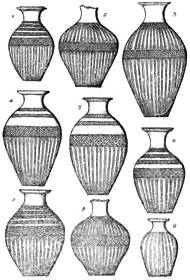

Наибольшее сходство с хуннскими вазами прослеживается у аналогичных сосудов из катакомбных погребений Тувы. [21] Все они однотипные.

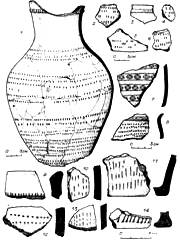

Вазы. Сосуды с отогнутым венчиком, узким горлом, выделенной шейкой, покатыми плечиками, яйцевидным туловом, плоским дном. Размеры сосудов варьируют. На поверхности плечиков и тулова нанесён орнамент. На плечиках и по тулову две — пять горизонтальных линий штампованного ромбического орнамента, в нижней части тулова, реже по всей поверхности сосуда, кроме шейки, — полосы вертикального лощения. Эти сосуды, вероятнее всего, служили для хранения вина и молочных продуктов. (Рис. 3.)

Помимо гончарной посуды население, оставившее катакомбные погребения в Тулове [д.б: в Туве], пользовалось лепными вазами и горшками, железными и бронзовыми котлами для приготовления, приёма и хранения пищи. [22] Гончарная керамика описанного типа обнаружена и на площади укреплённых городищ и крепостей-убежищ на территории Тувы. Поскольку «на этих городищах ещё не вскрыты остатки производственных мастерских: гончаров, кузнецов, металлургов и других», [23] а находок ваз очень немного, сложно судить об уровне развития гончарного производства в данной культуре. По-видимому, нельзя исключить возможность изготовления гончарной посуды на месте, хотя определенных данных на этот счёт нет.

В сравнении с хуннским гончарное производство населения, оставившего катакомбные погребения в Туве, носило ограниченный характер: на гончарном круге изготавливались сосуды только одного типа, а остальные — способом ручной лепки. Стандартна орнаментация сосудов, в которой наряду с традицией хуннского времени наблюдаются характерные черты орнамента раннего средневековья.

Следует отметить, что когда обсуждался вопрос о хронологии городищ и катакомбных погребений Тувы, эти памятники получили неправильные датировки. Обследовавший ряд средневековых

Рис. 3. Гончарная керамика из катакомбных погребений Тувы.

1-5, 7-8 — Чааты; 6, 9 — Бажын-Алаак.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

городищ Туны С.И. Вайнштейн справедливо отнёс их к домонгольскому времени и высказал предположение об их сооружении в уйгурский период. [24] Действительно, в материалах некоторых городищ имеется керамика, близкая уйгурской, а система фортификации крепости Пор-Бажын аналогична цитадели уйгурской столицы Орду-Балыка. [25] Приняв предложенную С.И. Вайнштейном датировку, Л.Р. Кызласов распространил её на все известные городища Тувы и катакомбные погребения. [26] Между тем в инвентаре катакомбных захоронений нет вещей, которые позволили бы датировать их VIII-IX вв. Земляные насыпи с ровиком, ямы с подбоем, луки с массивными костяными накладками, железные наконечники стрел, гончарные вазы с вертикальным лощением, лепные сосуды с двойными горизонтальными налепными валиками, напоминающими орнаментацию бронзовых котлов, железные пряжки с удлинённым щитком, просверленные кости овцы находят аналогии в кенкольских, кок-пашских, верхнеобских памятниках. [27] В то же время в катакомбных погребениях отсутствуют предметы, характерные для уйгурского времени: детали поясного набора, сбруи, вооружения. Уйгурская гончарная керамика существенно отличается от обнаруженной в могильниках на р. Чааты в Туве. [28] Поэтому целесообразно отнести памятники типа Чааты I и II к «предтюркскому» времени (считая их синхронными кенкольской, кок-пашской и верхнеобской культурам), до образования Первого тюркского каганата и широкого распространения в степях Евразии древнетюркского предметного комплекса. Помимо катакомбных погребений к чаатинской культуре относится часть городищ Тувы. Некоторые из них были сооружены ещё в хуннское время, а позднее были заняты уйгурами, о чём свидетельствуют отдельные находки хуннской и уйгурской керамики. [29] В связи с новой датировкой чаатинских памятников встаёт вопрос о их хронологическом соотношении с памятниками кокэльской культуры, который требует самостоятельного рассмотрения. В настоящий момент можно сказать только, что кокэльская культура предшествует чаатинской.

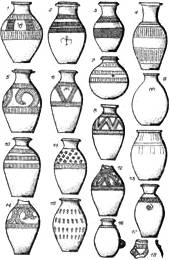

Собственно средневековая гончарная керамика появляется в Центральной Азии на рубеже древнетюркского времени. В позднеташтыкских склепах Ачинско-Мариинской котловины обнаружены гончарные вазы, орнаментированные полосами штампованного ромбического и елочного орнамента. [30] Эти вазы близки чаатинским по форме, пропорциям и орнаментике. Различия заметны в новом мотиве и способах орнаментации, ёлочном узоре и соединении горизонтальных орнаментированных полос вертикальными, а также в отсутствии вертикального лощения тулова (рис. 4, 1-3). Надо полагать, что эти особенности носят стадиальный характер. Представляет интерес ваза с налепным валиком по венчику и двумя широкими полосами елочного орнамента по тулову (рис. 4, 4), найденная в Наинте-Сумэ (Монголия) в одиночной могиле с погребением по обряду трупоположения с костями ног коня. [31] К сожалению, в могиле нет датирующих находок, которые

Рис. 4. Гончарная керамика VI-VIII вв.

1-3 — вазы из склепов Михайловского могильника (Ачинско-мариинская котловина); 4 — ваза из Наинтэ Сумэ (Монголия); 5-17 — кыргызские вазы из могильников Тесь, Джесос, Уйбат-1, Копёны, Тепсей XI, Минусинск (Минуса); 18 — фрагмент вазы из древнетюркского поминального комплекса Сарыг-Булун (Тува).

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

позволили бы более определённо судить о времени сооружения памятника. Фрагмент гончарного сосуда с ёлочным орнаментом обнаружен в древнетюркском поминальном комплексе Сарыг-Булун в Туве [32] (рис. 4, 18). Эти находки свидетельствуют о широком распространении гончарных ваз в кочевых культурах середины I тыс. н.э. в Южной Сибири и Центральной Азии.

Начиная с VI в. н.э. гончарная керамика становится характерным элементом культуры енисейских кыргызов. Обилие данной посуды в кыргызских памятниках эпохи чаа-тас (VI-VIII вв. н.э.) позволило назвать наиболее характерный тип данной керамики кыргызскими вазами. Однако у кыргызов бытовали не только вазы.

Тип 1. Кыргызские вазы. Сосуды с отогнутым венчиком, узким или широким горлом, выделенной шейкой, покатыми плечиками, яйцевидным туловом, плоским дном. Размеры и пропорции сосудов варьируют. Орнаментированы горизонтальными полосами штампованного ёлочного узора, иногда соединёнными ломаной, извилистой линией, спиралями. Реже встречаются полосы ромбического орнамента. На поверхности некоторых сосудов процарапаны тамги. Применялись для хранения вина и молочных продуктов. (Рис. 4, 5, 6, 9-12, 14-15.)

Тип 2. Бутыли. Сосуды с отогнутым венчиком, узким горлом, выделенной шейкой, шаровидным туловом, плоским дном. Размеры и пропорции различны. Орнаментированы полосами ёлочного узора. На поверхности сосудов процарапаны тамги. Применялись для хранения вина и молочных продуктов. (Рис. 4, 7, 8.)

Тип 3. Горшки. Сосуды с отогнутым венчиком, покатыми плечиками, яйцевидным туловом, плоским дном. Орнаментированы полосами горизонтальных и вертикальных насечек. Применялись для хранения жидкостей и сыпучих тел. (Рис. 4, 13.)

Тип 4. Кружки. Сосуды с отогнутым венчиком, узким горлом, шейкой, яйцевидным туловом, ручкой, плоским дном. Орнаментированы налепным валиком по тулову. Применялись для приёма жидкой пищи. (Рис. 4, 17.)

Помимо гончарной кыргызы широко пользовались лепной посудой: вазами, горшками, банками — и привозной металлической. Гончарные сосуды обнаружены как в погребениях, так и на поселениях.

В своё время С.А. Теплоухов, характеризуя вазы, отметил их отличие от несовершенных лепных сосудов, указал на аналогии в Центральной Азии и предположил импортное происхождение ваз. [33] Л.А. Евтюхова, ссылаясь на обилие находок и подражание вазам грубой выделки, высказала предположение о местном производстве ваз и назвала их «кыргызскими». [34] Ныне есть возможность уточнить эти положения. Несомненно, что вазы начали попадать на Енисей ещё до образования кыргызской культуры в позднеташтыкское время. [35] В кыргызской культуре привозные вазы быстро приобрели популярность и их начали изготавливать способом ручной лепки в подражание иноземным об-

разцам, а с освоением примитивного гончарного круга — на нём. Вазы местного кыргызского производства довольно грубой выделки, несимметричны, в составе теста есть механические примеси. Тем не менее они свидетельствуют о развитии местного гончарного ремесла. Помимо ваз кыргызские гончары освоили изготовление посуды и иных форм, аналогичной по функциональному назначению, — тарных бутылей и горшков.

В отличие от хуннских и чаатинских кыргызские вазы найдены только на открытых летних и зимних стоянках, в то время как в крепостях таких находок нет, поскольку в них не было постоянного населения, они использовались в качестве убежищ на случай военной опасности.

Гончарные вазы широко применялись кыргызами в период их обособленного проживания на Енисее в VI-VIII вв. н.э., а с выходом в Центральную Азию в IX в. гончарная посуда у них быстро выходит из употребления. В памятниках IX-X вв. она встречается очень редко. [36] В этот период у кыргызов преобладает привозная металлическая столовая посуда. Наряду с гончарной уменьшается производство лепной керамики.

Есть сведения, что в начале II тыс. н.э. на Енисее вновь начинается производство гладкостенной красноглиняной гончарной керамики самых разнообразных форм. Среди них «небольшие блюдца с округлым краем, выпуклые круглые крышки, миски, вазообразные сосуды со сложным профилем, широкогорлые, овальные в плане, невысокие „супницы”, крупные толстостенные тарные сосуды». [37] В перечисленной серии к традиции предшествующего времени могут восходить только вазы, происхождение прочих форм не ясно.

Особого внимания заслуживает уйгурская гончарная керамика. В своё время таковой ошибочно считалась посуда из чаатинских памятников и сероглиняная гончарная керамика Забайкалья. [38] После введения в научный оборот серии находок гончарной керамики из уйгурской столицы Орду-Балыка [39] собственно уйгурской может считаться только керамика типа орду-балыкской. Такая керамика обнаружена в долине р. Орхон при раскопках на городище Орду-Балык, в поминальных памятниках в местности Бага-Арцат, в погребениях могильника Орхон-Дель. [40] Известна подобная керамика и на некоторых городищах Тувы: Пор-Бажын, Бажын-Алаак, Чер-Бажын. [41] Уйгурская керамика, судя по материалам городища Орду-Балык, довольно разнообразна по форме и назначению. Это тарные сосуды — хумы и корчаги, кухонные — горшки, столовые — чаши, вазы, кувшины. К сожалению, вся посуда известна во фрагментах, поэтому судить о её форме и назначении довольно сложно. Уйгурская керамика богато орнаментирована. Венчики у большинства сосудов отогнуты наружу. Под ними имеются каннелюры. На тулове нанесён штампованный орнамент в виде горизонтальных полос с тычковыми вдавлениями, ромбическим узором, линиями дуг с вписанными ромбами, спиралевидными полосами, пересекающи-

мися волнистыми линиями (рис. 5). Среди серии фрагментов имеются обломки сосудов, окрашенных красной и синей краской. [42]

Разнообразие форм и приёмов орнаментации уйгурской гончарной посуды свидетельствует о развитости в Орду-Балыке ремесленного керамического производства, обслуживающего нужды большого города и кочевой округи. На материалах этой керамики заметно влияние традиции среднеазиатской, согдийской, [43] что связано с большой ролью согдийцев в политической, экономи-

|

|

Рис. 5. Уйгурская гончарная керамика из Орду-Балыка (Монголия).(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

Рис. 6. Средневековая гончарная керамика Забайкалья. 1 — Узкое место; 2, 3 — Баргузин.(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

ческой и культурной жизни Уйгурского каганата. Особую сложность для интерпретации представляет средневековая гончарная керамика из Западного Забайкалья. В научной литературе она обычно именуется «уйгурской» или керамикой «типа кыргызских ваз». Фрагменты гончарной сероглиняной посуды в западных районах Забайкалья встречены на развеянных поселениях в долине рек Селенга, Чикой, Баргузин. [44] Известны находки фрагментов гончарной посуды в заполнении могильной ямы одного средневекового погребения с железным инвентарём, в том числе наременными гладкими накладками. [45] Строго говоря, комплексы с гончарной керамикой в Западном Забайкалье не имеют обоснованных датировок и весьма условно относятся к концу I тыс. н.э. [46] Вся керамика известна во фрагментах, о формах сосудов и их разнообразии судить трудно. По-видимому, это были вазы или кувшины для хранения вина или молочных продуктов. Орнаментика своеобразна. Встречаются полосы ромбического орнамента, рельефные, вписанные ромбы и зигзаги, налепные валики (рис. 6). Вопреки утверждениям ряда учёных подобная орнаментация не типична для уйгурской керамики. Лишь ромбический узор имеет некоторое сходство с орнаментом на чаатинских и «кыргызских вазах», уйгурской посуде. Не связана данная керамика с укреплёнными поселениями.

В этнокультурном плане средневековая гончарная керамика Забайкалья могла принадлежать племени байырку, которое, судя по сведениям письменных источников, во второй половине I тыс. н.э. населяло долину р. Селенги, а затем под давлением кыргызов могло продвинуться на север вплоть до р. Баргузин. Племена байырку в течение второй половины I тыс. н.э. входили в состав таласской конфедерации, были постоянными союзниками уйгуров, что нашло отражение в формировании общих черт в материальной культуре, например, в торевтике. Однако в области гончарного ремесла это влияние не проявилось в полной мере.

В X-XII вв. восточные районы Монголии и Забайкалья вошли в состав киданьской империи Ляо. Памятниками киданьской культуры на данной территории являются укреплённые городища, крепости-убежища, культовые места, надписи и тамги. [47] Харак-

терным элементом материальной культуры киданей является гончарная керамика. Это сероглиняные вазы с отогнутым венчиком, украшенные под венчиком налепными рассечёнными валиками, а по тулову штампованным орнаментом в виде полос вертикальных, реже косых или угловатых вдавлений. Изредка встречается орнамент из горизонтальных полос с узором в виде косого креста с вписанными треугольниками (рис. 7).

Керамика данного типа найдена на киданьских городищах Монголии и Забайкалья: Харухаин-балгас, Чин-Тологой, Зуун-хэрэм, Барс-хот I, Барун-хэрэм, Улугчин-хэрэм, Талым-Улан-балгае, Дэрсэн-хэрэм, Эмгентин-хэрэм, Коктуй, в культовых местах Ршаан-Хад и Малый Улистай. [48] Серия керамики из киданьских памятников на отмеченной территории достаточно однообразна по технологии изготовления и орнаментации. Она разительно отличается от очень разнообразной гончарной и фарфоровой посуды южных и восточных территорий империи Ляо, где в городах было развито гончарное ремесло. [49]

Позднее, в период образования Монгольской империи в XIII-XIV вв. н.э. на территории Монголии, Забайкалья, Южной Сибири возникают города, где наряду с сероглиняной посудой изготавливалась поливная керамика. [50] Обилие форм и совершенная технология изготовления посуды свидетельствуют о высоком уровне развития гончарного производства в древнемонгольских городах. Население этих городов пользовалось также фарфоровой, стеклянной и металлической посудой. Как установлено рядом исследователей, гончарное ремесло в древнемонгольских городах базировалось на труде иноземных пленных ремесленников, переселенных из завоёванных стран Восточной Азии, вошедших в состав империи Юань. [51] Таким образом, в монгольскую эпоху традиция изготовления гончарной сероглиняной посуды в Южной Сибири и Центральной Азии уступила место иной технологии изготовления и оформления керамики. Сравнительно-исторический анализ производства гончарной керамики в различных кочевых культурах свидетельствует о двух основных особенностях: разнообразии форм тарной, кухонной и столовой посуды в сочетании с различными видами орнаментации и наличии одной ведущей формы тарной и столовой посуды — ваз со стандартной орнаментацией.

Многообразие форм гончарной посуды свойственно хуннской, уйгурской, вероятно кыргызской, культурам начала II тыс. н.э., киданьской культуре в Маньчжурии и Внутренней Монголии. Единообразие гончарной керамики присуще чаатинской, кыргызской культурам второй половины I тыс. н.э., вероятно культуре байырку. Эпизодически гончарная посуда встречается в материалах таштыкских и древнетюркских памятников. Для ряда средневековых кочевых культур гончарная керамика вообще не характерна. Очень редки такие находки в памятниках древних тюрок. Их нет в материалах берельской, верхнеобской, кокэльской, кимакской, курыканской и бурхотуйской культур.

Рис. 7. Киданьская гончарная керамика.

1 — Малый Улистай (Забайкалье); 2-6 — Коктуй (Забайкалье); 7, 8 — Зуун-Хэрэм (Монголия); 9-14 — Ршаан-Хад (Монголия).

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

Можно полагать, что производство гончарной посуды у кочевников появляется двумя путями. Первый — организация ремесленного производства силами чужеземных ремесленников, захваченных в плен, бежавших от непосильного гнёта, приехавших на новые места по своей воле. Этот путь, как правило, связан со строительством укреплённых поселений или городов, где развивалось гончарное ремесло, обслуживающее само городское населе-

ние и кочевую округу, мастера создавали разнообразную гончарную посуду различных форм и назначения. Такое «привнесённое» гончарное ремесло появляется в кочевой среде неоднократно: у хуннов, уйгуров, в начале II тыс. н.э. у кыргызов, у киданей и монголов. В ряде случаев (у уйгуров, киданей и монголов) можно точно указать происхождение гончарного ремесла: среднеазиатское или восточно-азиатское. Происхождение хуннского керамического производства не вполне ясно, так как оно сформировалось не в центральноазиатских степях, а в Ордосе, и на северных землях функционировало уже в развитом виде.

Керамическое производство развитого типа в каждом случае монокультурно, ориентировано на внутренний рынок, в соседних синхронных культурах оно практически не представлено.

Второй путь появления гончарной керамики — заимствование технологии и готовых образцов изделий из определённых ремесленных центров. Таким путём распространялись в эпоху поздней древности и раннего средневековья сероглиняные вазы, наиболее важная в функциональном отношении для кочевого быта форма гончарной керамики. Вазы покупали, в этом случае они присутствуют в комплексах отдельных культур в качестве единичных находок, а также копировали на месте, как это произошло в культуре кыргызов, байырку, киданей.

Применительно к вазам можно говорить о взаимовлиянии и преемственности гончарной керамики кочевых культур: хуннской и чаатинской, чаатинской и кыргызской, байырку и киданьской.

Развитые гончарные комплексы кочевых культур никак не связаны между собой во времени и пространстве. В культурах кыргызов и киданей причудливо сочетаются, не обусловливая функционирование друг друга, обе традиции. У кыргызов полиформная и моноформная стадии развития керамики различаются во времени, у киданей — территориально. В обоих случаях они практически не связаны между собой.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что гончарная керамика в кочевых культурах не является следствием эволюции собственного керамического производства, в силу чего никак не связана с предшествующей лепной керамикой и её орнаментикой, ибо всегда являлась предметом заимствования, инновацией в конкретной кочевой культуре.

По мнению О.В. Дьяковой, гончарная керамика не может быть этнодифференцирующим признаком, поскольку характеризует специфику ремесленных центров, а не керамическое производство аборигенных культур. [52] В принципе это верно. Но в условиях кочевых культур Центральной Азии ремесленные центры, функционируя в рамках конкретной кочевой аборигенной культуры, становятся её частью, так как обуслуживают [так в тексте] население только данной культуры, чем последняя существенно отличается от соседних аборигенных культур, не имеющих гончарной посуды. Поэтому гончарная керамика, спектр её форм и орнаментация могут использоваться в качестве этнокультурных признаков.

Примечания

[1] Давыдова А.В. Иволгинское городище // СА. 1986. Вып. 25. С. 261-370; Она же. Иволгинский комплекс (городище и могильник) — памятник хунну в Забайкалье. Л., 1985. С. 38-43; Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье. Улан-Удэ, 1976. С. 193-198; Кызласов Л.Р. О памятниках ранних гуннов // Древности Восточной Европы. М., 1969. С. 115-124; Цэвэндорж Д. Новые данные по археологии хунну (по материалам раскопок 1972-1977 гг.) // Древние культуры Монголии. Новосибирск, 1985. С. 51-87; Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948. С. 92-95; Кызласов. Л.Р. История Тувы в средние века. М., 1969; Он же. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М., 1979. С. 145-188; Пэрлээ X. К истории древних городов и поселений Монголии. // СА. 1957. № 3. С. 43-53; Киселёв С.В. Древние города Забайкалья // СА. 1958. № 4. С. 107-119.

[2] Дьякова О.В. Археология, этнография, фольклор о керамике тунгусо-маньчжурских и палеоазиатских народов Северной Азии // Урало-алтанстнка: Археология. Этнография. Язык. Новосибирск, 1985. С. 102-106.

[3] Давыдова А.В. Иволгинский комплекс... С. 38-43.

[4] Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье... С. 194-195.

[5] Цэвэндорж Д. Новые данные... С. 81.

[6] Кызласов Л.Р. О памятниках ранних гуннов... С. 115-124.

[7] Кубарев В.Д., Журавлёва А.Д. Керамическое производство хуннов Алтая. // Палеоэкономика Сибири. Новосибирск, 1986. С. 111-118.

[8] Дьякова О.В. Археология, этнография, фольклор... С. 105.

[9] Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века. М., 1984. С. 11-15.

[10] Давыдова А.В. Иволгинский комплекс... С. 76.

[11] Кубарев В.Д. Разведки и раскопки на Алтае // АО 1979 года. М., 1980. С. 213.

[12] Давыдова А.В. Иволгинский комплекс... С. 82.

[13] Ураи-Кёхальми К. К вопросу об образовании кочевых государств (на материалах даурской племенной конфедерации (XVII в.) // Урало-алтаистика: Археология. Этнография. Язык. Новосибирск, 1985. С. 129.

[14] Давыдова А.В. Иволгинский комплекс... С. 43; Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье... С. 194.

[15] Давыдова А.В. Иволгинский комплекс... С. 43.

[16] Миняев С.С. Культуры скифского времени Центральной Азии и сложение племенного союза сюнну // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства: Тезисы докладов Всесоюзной археологической конференции, Кемерово, 14-17 ноября 1979 г. Кемерово, 1979. С. 75-76.

[17] Кызласов Л.Р. О памятниках ранних гуннов... С. 117-123.

[18] Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск, 1979. С. 86.

[19] Давыдова А.В. Иволгинский комплекс... С. 42.

[20] Асеев И.В., Кириллов И.И., Ковычев Е.В. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья. Новосибирск, 1984. С. 68-72; Дьяконова В.П. Большие курганы-кладбища на могильнике Кокэль // Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. Л., 1970. Т. 3. Табл. IV-VI; Комплекс археологических памятников... Рис. 72, 1.

[21] Кызласов Л.Р. Древняя Тува... С. 158-188.

[22] Кызласов Л.Р. Культура древних уйгур (VIII-IX вв.) // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 53.

[23] Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 63.

[24] Вайнштейн С.И. Средневековые осёдлые поселения н оборонительные сооружения в Туве // Учён. зап. Тувин. научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории. Кызыл, 1959. Вып. 7. С. 261.

[25] Худяков Ю.С., Цэвэндорж Д. Керамика Орду-Балыка // Археология Северной Азии. Новосибирск, 1982. С. 86-87.

[26] Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 65-72.

(151/152)

[27] Амброз А.К. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V — первой половины VIII в. // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 21, рис. 10, 2.

[28] Кызласов Л.Р. Древняя Тува... Рис. 121, 124, 137: Худяков Ю.С., Цэвэндорж Д. Керамика Орду-Балыка. Рис. 2-6.

[29] Щетенко А.Я. Раскопки средневекового городища Бажын-Алаак // Древние культуры евразийских степей. Л., 1983. С. 47.

[30] Мартынова Г.С. Погребения с «кыргызскими» вазами в курганах Михайловского могильника // Изв. Лаборатории археологических исследований. Кемерово, 1976. Вып. 7. С. 68-69, рис. 30, 1; 34, 35.

[31] Боровка Г.И. Археологическое обследование среднего течения р. Толы // Северная Монголия. Л., 1927. Вып. 2. С. 64-66, табл. II, 5.

[32] Кызласов Л.Р. Древняя Тува... С. 131, рис. 87, 2.

[33] Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края // Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4, вып. 2. С. 54.

[34] Евтюхова Л.А. Археологические памятники... С. 92-94.

[35] Мартынова Г.С. Погребения с «кыргызскими» вазами... С. 68-69.

[36] Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура древних хакасов (IX-X вв.) // Степи Евразии в эпоху Средневековья. М., 1981. С. 55.

[37] Кызласов И.Л. Аскизская культура (средневековые хакасы X-XIV вв.) // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1984. С. 206.

[38] Кызласов Л.Р. Древняя Тува... С. 161-184; Хамзина Е.А. Археологические памятники Западного Забайкалья. Улан-Удэ, 1970. С. 86-87.

[39] Худяков Ю.С., Цэвэндорж Д. Керамика Орду-Балыка. С. 87-92.

[40] Евтюхова Л.А. О племенах Центральной Монголии в IX в. // СА. 1957. № 1. С. 222.

[41] Кызласов Л.Р. Древняя Тува... Рис. 97.

[42] Худяков Ю.С., Цэвэндорж Д. Керамика Орду-Балыка. С. 87-82.

[43] Там же. С. 93.

[44] Хамзина Е.А. Археологические памятники... С. 86, 87, 103.

[45] Талько-Грынцевич Ю.Д. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. IV. // Тр. Троицкосавско-Кяхтинского отд-ния Приамурского отд. Имп. Русск. геогр. общ-ва. Иркутск, 1902. Т. 3, вып. 1. С. 53, табл. XI, а.

[46] Хамзина Е.А. Археологические памятники... С. 82; Кызласов Л.Р. Средневековые памятники Западного Забайкалья (IX-X вв.) // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 59.

[47] Киселёв С.В. Древние города Монголии // СА. 1957. № 2. С. 95-97; Он же. Древние города Забайкалья // СА. 1958. № 4. С. 108-109; Пэрлээ X. К истории древних городов и поселений в Монголии // СА. 1957. № 3. С. 47-48; Он же. Киданьские города и поселения на территории Монгольской народной республики (X — начало XII в.) // Монгольский археологический сборник. М., 1962. С. 56-62; Он же. Хятан нар, тэдний монголчуудтай холбогдсон нь. Улаанбатар, 1959. Зур. 7, 13.

[48] Киселёв С.В. Древние города Забайкалья... Рис. 2; Пэрлээ X. К истории древних городов... Рис. 6; Мазин А.И. Таёжные писаницы Приамурья. Новосибирск, 1986. Рис. 24.

[49] Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.). М., 1984. Рис. 11.

[50] Кызласов Л.Р. История Тувы... С. 154.

[51] Древнемонгольские города. М., 1965.

[52] Дьякова О.В. Археология, этнография, фольклор... С. 104-105.

Ю.С. Худяков

Ю.С. Худяков