|

|

|

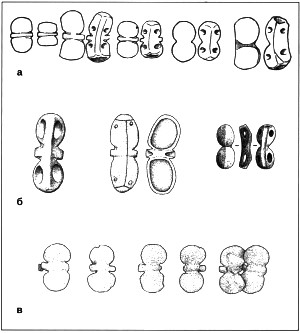

Ил. 455. Бабочковидные бляхи (по изданию: Иванчик 2001. С. 214): а) Аржан-1; б) черногоровские памятники Восточной Европы; в) Хасанлу, слой IVB. |

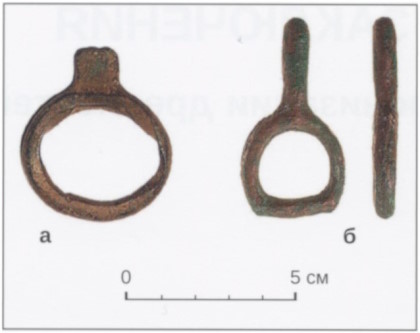

Ил. 456. Стремевидные пряжки:

|

числе и для Аржана-2) удалось это сделать при помощи метода согласования датировок дендрообразцов [Евразия в скифскую эпоху… 2005. С. 70-92]. Но особенно узкий календарный интервал был получен при радиоуглеродном датировании образцов из кургана Аржан-1. Наиболее вероятная дата его сооружения определена 788 годом до н.э., а при 95% доверительном интервале — от 807 до 772 года до н.э. Этот период хорошо согласуется с результатами калибровки (806-786 годы до н.э.) [Зайцева и др. 2007]. Соответственно, сооружение кургана Аржан-1 относится к рубежу IX-VIII веков до н.э., что даёт первую опорную дату для начала эпохи ранних кочевников. Эта дата практически совпадает с датировкой падения династии Западного Чжоу в Китае (770 год до н.э.), на что впервые указал Д.Г. Савинов [Савинов 2002. С. 76].

Таким образом, первый культурно-хронологический горизонт в азиатских степях Евразии представлен комплексом кургана Аржан-1. Этот памятник демонстрирует несомненную связь, как в погребальном обряде, так и в материальном комплексе, с кругом культур предшествующей эпохи, что было отмечено ещё М.П. Грязновым [Грязнов 1983], выделившим аржано-черногоровскую фазу развития степных культур Евразии. Появление оленных камней в Европе на черногоровском этапе убедительно показал А.А. Ковалёв, одновременно очертив круг находок черногоровского облика в восточной зоне степи [Ковалёв 2000]. Истоки комплекса Аржана-1, восходящие к эпохе бронзы, продемонстрировал также Д.Г. Савинов [Савинов 2002].

Очевидные параллели черногоровскому пласту древностей Северного Причерноморья предоставляют возможность прибегнуть к европейским разработкам для определения хронологической позиции начального этапа эпохи ранних кочевников. Уздечные комплекты, а также роговые украшения узды, аналогичны ранним черногоровским [Вальчак и др. 1996. С. 29]. Роговые бабочковидные бляхи (ил. 455), в свою очередь, сопоставлялись с бронзовыми аналогами из горизонта IVB Хасанлу [Иванчик 2001. С. 214]. Эти сопоставления подтверждают датировку памятника рубежом IX-VIII веков до н.э. независимо от радиоуглеродных определений. В таких же хронологических рамках находятся раннеананьинские комплексы и «клад» погребения могильника Клин-яр III на Северном Кавказе, где найдены аналогии уникальной для азиатских древностей кольцевидной пряжке с перемычкой из Аржана-1 [Смирнов Н. 2015. С. 105-108].

Другие материалы Аржана-1 позволяют синхронизировать с ним древности переходного периода от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку [Чугунов 2006 б]. К ним, в частности, относятся стремевидные пряжки со шпеньком, сопоставимые с найденными в бегазы-дандыбаевских поселениях [Варфоломеев 2003. Рис. 4, 15, 16], которые, вероятно, являются прототипом двухчастных подпружных застёжек раннескифского времени (ил. 456). Найденные в Аржане-1 серьги специфической формы по своим морфологическим признакам конструктивно восходят к украшениям из постандроновских памятников [Чугунов 2003].

Помимо западного по отношению к Туве направления связей, в комплексе памятника отчётливо присутствуют находки, демонстрирующие юго-восточный компонент. В погребальном обряде Аржана-1 отчётливо видны центральноазиатские корни — радиальность конструкции, ассоциируемая с херексурами; сильно скорченная «андроновская» погребальная поза; наземный способ захоронения, восходящий к традиции

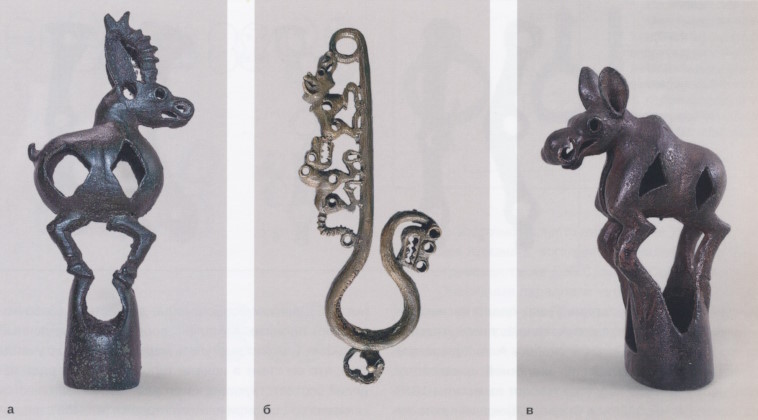

Ил. 457. Псалии «аржанского» типа: а) Аржан-1 (НМРТ); б) Монголия (случайная находка); в) могильник Мохучахань, погребение IM46 (по изданию: Могильник Мохучахань… 2016. Табл. 33)

(Открыть Ил. 457 в новом окне)

монгун-тайгинской культуры Тувы. Аналогии некоторым находкам, сделанным в Аржане-1, также указывают на юго-восток. Как уже отмечалось А.А. Ковалёвым [Ковалёв 1996], древнейшей аналогией аржанскому клинковому оружию является кинжал из могилы 1040 на поселении Чжукайгоу в Ордосе, имеющий такое же специфическое перекрестие. Могила датирована по раннешанскому клевцу «гэ» серединой 2-го тысячелетия до н.э. Случайная находка кинжала с похожим оформлением перекрестия и зооморфным навершием рукояти на юго-западе Тувы, возможно, свидетельствует о бытовании такого оружия здесь уже в эпоху поздней бронзы [Чугунов 1997]. Кроме того, как уже упоминалось в соответствующей главе, местные формы оружия, найденные в комплексах типа Наньшаньгэнь к северо-востоку от Ордоса, украшены изображениями животных в так называемом аржано-майэмирском зверином стиле и датируются по найденным в них китайским предметам IX-VIII веками до н.э. [Ковалёв 1998]. Одна из ярких категорий находок в Аржане-1 — бронзовые навершия с фигурами баранов — ближайшие соответствия находит именно в ордосских бронзах. Но подобные навершия известны и в комплексах Казахстана, и в Минусинской котловине, и в лесостепи Западной Сибири, и в Прибайкалье. Связывают их, как правило, с деталями или украшениями колесниц [Новожёнов, Алтынбеков 2014. С. 239-242. Рис. 3, 6, 11], что также указывает на традиции предшествующей эпохи [Новожёнов 2012].

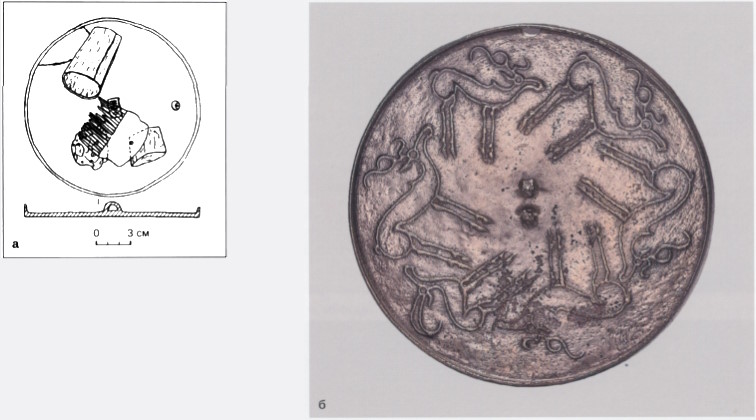

Ил. 458. Могильник у с. Батени.

Рукоять кинжала из могилы 21 кургана 3 (раскопки С.А. Теплоухова). Государственный Эрмитаж.

(Открыть Ил. 458 в новом окне)

Таким образом, опираясь на материалы Аржана-1, можно выделить маркеры для первого культурно-исторического горизонта. В погребальном обряде таковыми могут являться признаки традиций эпохи бронзы (они могут быть различными для каждого конкретного региона). Из материального комплекса следует особо указать на предметы, связанные со снаряжением коня: псалии «аржано-черногоровского» типа (ил. 457), пряжки особого вида, двучастные (бабочковидные) пронизи. Комплекс вооружения, найденный в Аржане-1, может выступать маркером только с учётом того, что он стоит в начале типологического ряда изделий соответствующих категорий. Особо выделяются кинжалы со специфическими гардами (ил. 458), аналогии которым известны в раннетагарских памятниках. В стрелковом наборе абсолютно господствуют втульчатые двухлопастные наконечники, которые в Казахстане и Приаралье соседствуют с двухлопастными черешковыми. Бронзовые навершия с фигурами животных также могут являться маркером, но с учётом их длительного существования в сарагашенских комплексах. Здесь необходимо учитывать признаки ранней стилистики искусства, обозначенные Я.А. Шером [Шер 1980. С. 243-247]. Это же относится и к образу свернувшейся пантеры на знаменитой бляхе. Предметы, выполненные в зверином

Ил. 459. Находки из Прибайкалья: а) навершие (случайная находка. Из коллекции Глеба Дьякова); б, в) крюк-карабин и навершие из Корсуковского клада (по изданию: Николаев, Варламов 2021. Рис. 3. Красноярский областной краеведческий музей).

(Открыть Ил. 459 в новом окне)

стиле, чрезвычайно редки в памятниках первого горизонта, а те, которые присутствуют, чрезвычайно архаичны и относятся к обозначенному Д.Г. Савиновым нуклеарному пласту этого искусства [Савинов 2012 а. С. 37]. Этот пласт несёт черты изобразительных традиций предшествующей эпохи, сложившихся, вероятно, у первых коневодов в восточной зоне степной Евразии [Чугунов 2021]. Наверное, наиболее отчётливо такие черты можно увидеть на изделиях из Корсуковского клада в Прибайкалье (ил. 459), который сейчас не выглядит изолированно, поскольку, помимо случайных находок, недавно появились подобные вещи из закрытых комплексов [Николаев, Варламов 2021]. Надо особо отметить, что фантастические и синкретичные образы животных не характерны для восточных областей расселения номадов вплоть до ахеменидского времени. Поэтому бляхи из Сакар-Чаги 6, найденные в одном из самых ранних представительных комплексов Приаралья, нельзя трактовать как изображение фантастического грифона [Яблонский 1996. С. 47]. Эти бляхи, безусловно, являются наиболее ранним воспроизведением головы верблюда, который зачастую изображался с оскаленной пастью. Показанный треугольный язык ассоциируется с хэнланьшаньскими петроглифами, что говорит об архаичности образа. Сейчас известна подобная бляха, происходящая из несколько более позднего тасмолинского комплекса, где хохолок, обычный для иконографии верблюда, более акцентирован и помогает правильно определить приаральские изделия [Бейсенов, Минасян 2015. С. 61. Рис. 4].

Второй культурно-хронологический горизонт, очевидно, связан в Туве с появлением алды-бельской культуры. Выделить маркеры в этом регионе затруднительно, поскольку ранний её этап пока уверенно не вычленяется из всего массива памятников. Возможно, к первой половине VII века до н.э. можно отнести некоторые комплексы, включающие зеркала с высоким бортиком, роговые гребни определённого типа, которые появляются вместе с носителями новых традиций [Чугунов 2022]. В Казахстане и в Горном Алтае такие зеркала имеют очень крупные размеры (ил. 460), что может говорить об их большей древности по отношению к находкам в Туве. «Царский» курган алды-бельской культуры Аржан-2, безусловно, относится к завершающей фазе горизонта. Два исследованных в «долине царей» Тувы элитных памятника разделяет период времени более 150 лет, за который изменился и погребальный обряд, и материальная культура. Но именно комплекс Аржана-2 позволяет выявить памятники второго горизонта в других регионах. Как

Ил. 460. Зеркала с бортиком: а) могильник Машенка-1, курган 1 (по изданию: Шульга 1998. Рис. 4, 1); б) случайная находка на р. Бухтарме. Государственный Эрмитаж.

(Открыть Ил. 460 в новом окне)

показано при анализе прикладного искусства, таковыми являются исследованные большие курганы Чиликтинской долины в Восточном Казахстане и некоторые комплексы в Центральном Казахстане (курган 2 могильника Талды-2), где найдены значительные серии золотых украшений в зверином стиле. Маркерами начала второго горизонта могут являться некоторые специфические образы в искусстве, трактовка деталей и ювелирные приемы, отсутствующие на ранней фазе и присутствующие на поздней. Вероятно, колчанные наборы, включающие двухлопастные втульчатые наконечники наряду с черешковыми примерно в равной пропорции (типа набора в Большом Гумаровском кургане), также могут маркировать начальную фазу этого горизонта. Завершающая фаза, вероятно, может считаться фазой расцвета культуры ранних номадов, так как именно к ней, помимо Аржана-2, относятся поздние курганы Келермеса, курган 3 могильника Кичигино на Южном Урале, большинство комплексов Приаралья и Центрального Казахстана.

Третий культурно-хронологический горизонт — время ломки традиций, сложившихся в раннескифское время. Как правило, смена культур в различных регионах датируется серединой VI века до н.э., но традиции предшествующего периода могли доживать и позже, а видоизменяясь, в трансформированном виде существовать и в новой культурной среде. Одним из маркеров этого горизонта для степей Евразии можно считать находки узды с пропускным сопряжением удил со стремевидными окончаниями и двухдырчатых псалиев. Возможно, ещё один маркер для восточной зоны — появление наборных парадных поясов с Х-видными очертаниями обойм. При отсутствии в культуре региона этих категорий вещей или обычая помещать их в погребальные комплексы, соотнести с третьим горизонтом памятники возможно лишь по каким-то инновационным проявлениям, характерным для последующего этапа культуры. Поэтому верхняя граница горизонта, как правило, очень размыта.

Такое положение порождает неизбежные дискуссии о моно- или поликультурности населения на протяжении 1-го тысячелетия до н.э. В частности, основной вопрос для памятников Тувы — является ли культура V-II веков до н.э. прямым продолжением культуры раннескифского времени, или произошла смена населения — обсуждается с самого начала изучения древностей в регионе [Кызласов 1979. С. 32-34; Грач 1980 а. С. 22-24]. Можно рассмотреть этот вопрос, отталкиваясь от обозначенного М.Л. Подольским тезиса о том, что «на хронологических рубежах происходила не смена культур, а смена культурных доминант» [Подольский 2007. С. 126]. По поводу классификационных схем с жёсткими хронологическими границами сменяющих друг друга культур он заметил, что «формальное

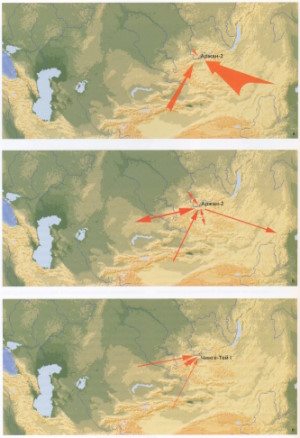

Ил. 461. [на стр. 446] Направление культурных связей территории Тувы и миграционных импульсов в раннескифское время:

а) первый культурно-хронологический горизонт

(IX — середина VIII в. до н.э.)

[на верхней карте должно быть: Аржан-1, а не 2];

б) второй культурно-хронологический горизонт

(VIII-VII вв. до н.э.);

в) третий культурно-хронологический горизонт

(конец VII — середина VI в. до н.э.).

(Открыть Ил. 461 в новом окне)

следование такому принципу зачастую ведет к насилию над фактическим материалом, который не всегда вписывается в интервал, отведённый соответствующей культуре» [Подольский 2007. С. 114]. Всем известны так называемые парадоксы, когда невозможно объяснить с точки зрения общепринятых хронологических схем совместное нахождение тех или иных артефактов. Переживание традиций в инокультурной среде может быть очень продолжительным, а некоторые явления, иногда улавливаемые при анализе археологического материала, пронизывают сменяющие друг друга культуры на протяжении многих веков [см., например: Мачинский, Чугунов 1998; Кузьмин 2006].

Компоненты, выявленные в материалах кургана Аржан-1, указывают на доминирование юго-восточных связей при явном участии культурного комплекса, сложившегося к западу от Тувы. В материалах Аржана-1 очевиден также раннетагарский компонент, что может указывать на сложение тагарской культуры уже в это время. Памятники шанчигского типа, синхронные ему, по всем признакам соответствуют ранним комплексам бийкенской культуры Горного Алтая, что, по сути, свидетельствует об их однокультурности и общности происхождения.

Материалы кургана Аржан-2 свидетельствуют о доминировании связей культурного комплекса памятников Тувы с территориями Казахстана, Монголии, Минусинской котловины, Северного Китая (так называемой Дуги).

В последующий период, соответствующий третьему культурно-хронологическому горизонту, при сохранении наследия предыдущей эпохи, происходит смена доминант — связи переориентируются на пазырыкский Алтай, лесостепь Западной Сибири, Синьцзян. Население Горного Алтая в это время, вероятно, заняло доминирующее положение в регионе. Распространение в Туве влияния пазырыкской культуры происходило постепенно и нарастало с запада на восток. На это указывает довольно длительное сохранение традиций раннескифского времени, отразившееся в памятниках уюкского типа, наибольшее число которых выявлено сейчас в северной Туве. В то же время в уюкских комплексах уже фиксируются инновации, не позволяющие связывать их генезис лишь с предшествующим населением: изменяется конструкция портупейной системы оружия; особые атрибуты свидетельствуют о смене причёски и ином головном уборе; в искусстве звериного стиля появляется образ ушастой птицы (грифона) и т.п. Отделить ранние памятники уюкского типа от поздних алды-бельских по составу сопроводительного инвентаря бывает очень непросто, и решающее значение имеет устройство погребального сооружения. Однако, как демонстрирует основное захоронение в Аржане-2, просторные глубокие ямы с прямоугольными срубами на дне сооружались и для элиты населения, оставившего алды-бельскую культуру. Именно по наличию такой могилы А.Д. Грач отнес курган 9 могильника Куйлуг-Хем I к саглынской культуре [Грач 1980 а. С. 124. Рис. 96[86]-88], в то время как весь материальный комплекс, обнаруженный в погребении, соотносится с поздним этапом предшествующей алды-бельской культуры.

Всё это показывает, что между горизонтами должны быть обозначены переходные фазы, отражающие реальную культурно-историческую ситуацию, когда в процессе смены доминант новые и старые традиции сосуществуют. Именно так нужно понимать в Туве уюкский тип памятников.

В русле концепции формирования первых кочевых культур в азиатских горно-степных областях обозначенные культурно-хронологические горизонты соответствуют реконструируемым миграционным импульсам (ил. 461). Кратко приведу основные выводы, подробно рассмотренные в специальной работе [Чугунов 2015 б], сделав некоторые существенные дополнения. В ранней фазе первого культурно-хронологического горизонта, вероятно в конце IX века до н.э., Казахстан и Тува принимают первую волну переселенцев из внутренних областей Азии. При этом сейчас можно гораздо увереннее говорить и о западном компоненте, происхождение которого связано с восточноевропейским степным регионом. Один из частных, но очень существенных вопросов — истоки специфической формы псалиев аржанского типа, которые со времени их открытия в Аржане-1 связывают с черногоровским пластом древностей. Материалы недавно опубликованного могильника Мохучахань в Южном Притяньшанье [Могильник Мохучахань… 2016] демонстрируют, с одной стороны, конское снаряжение аржано-черногоровских типов, с другой — полное отсутствие произведений прикладного искусства звериного стиля 1 [1] [Чугунов 2017; Чугунов 2018 а]. Притом, что погребальный обряд в Мохучахане справедливо сопоставляется с распространённым в местной

культуре Чаоху [Шульга и др. 2019], западный компонент у населения, оставившего некрополь, не исключен [Чугунов 2017; 2018 а]. Значительная серия радиоуглеродных определений образцов из этого памятника показала дату, не выходящую верхней границей за рамки IX века до н.э. Независимо от того, оставлен этот памятник какой-то кочевой группой населения или в его культуре нашли отражение контакты с номадами, полученные материалы позволяют синхронизировать Мохучахань с Аржаном-1, а если его датировка точна, то и более ранним временем. На Южное Притяньшанье как возможную территорию происхождения одного из компонентов комплекса тувинского опорного памятника указывалось ранее [Чугунов 2011. С. 73-74], и сейчас это предположение получило ещё одно подтверждение.

Курган Аржан-1 возводится в долине Уюка на рубеже IX-VIII веков до н.э. В это время в горно-степных долинах Саяно-Алтая проживало население, оставившее могун-тайгинскую культуру эпохи поздней бронзы. Памятники шанчигского типа во многом сохраняют традиции этой культуры, но отражают процесс смешения местных и пришлых компонентов. Можно предположить, что внешний импульс привёл к появлению в Казахстане погребений с вытянутыми костяками. Причём едва ли исходной для него является территория Синьцзяна, как предполагает А.Д. Таиров [Таиров 2007. С. 50], так как на рубеже тысячелетий здесь распространены культуры, имеющие такой общий компонент, как расписная керамика и погребальный обряд, предусматривающий скорченную позу захораниваемого. Погребения с вытянутыми костяками, которые здесь известны, возможно, маркируют продвижение каких-то групп населения из более отдалённых регионов.

Не исключено, что в наиболее «чистом» виде погребальный обряд носителей кочевнических традиций, пришедших с первой миграционной волной, отражён в могильниках Приаралья. Мигранты вступили в тесный контакт с земледельческим населением, осваивавшим в это время вновь обводнённые дельтовые русла Амударьи и Сырдарьи, что привело к миксации населения, отразившейся в разной степени антропологической метисации [Яблонский 2015. С. 159]. Культурный комплекс приаральских номадов включает, помимо вытянутой позы погребённого, такие элементы обряда, как дромос и помещение узды в качестве замены верхового коня. В материальной культуре здесь присутствует наиболее архаичный колчанный набор, состоящий из двухлопастных втульчатых и черешковых наконечников стрел, крупные зеркала с бортиком и предметы, выполненные в аржано-майэмирской стилистике. Запятовидные жертвенники, распространённые здесь, вероятно восходят к сохранившейся в земледельческой среде древнемаргианской традиции особых ритуальных сосудов. Возможно, что именно этот регион впоследствии стал источником многих технологических инноваций на широкой территории расселения азиатских номадов.

Вероятно, что в Семиречье именно в это время возводятся первые грандиозные курганы Бесшатыра, сопровождаемые многочисленными ритуальными сооружениями, восходящими к центрально-азиатской традиции культуры херексуров [Акулов 2020]. В Восточном и Центральном Казахстане в это время ещё продолжали обитать носители бегазы-дандыбаевской культуры (БДК), сосуществуя и взаимодействуя с конгломератом мигрантов, которые ещё не сформировали здесь ядро своей культуры, а их памятники разрознены и чрезвычайно мозаичны по своим признакам (например, в могильнике Измайловка [Ермолаева 2012. С. 66-75]). В частности, на истоки традиции северной ориентации погребённых и подбоев в памятниках тасмолинской и майэмирской культуры, возможно, указывают опубликованные данные о памятниках, исследованных в провинции Ганьсу [Шульга Д. 2014. С. 253-256]. Вместе с притоком нового кочевого населения на территории Казахстана и Саяно-Алтая появляются первые изделия, выполненные в зверином стиле, хотя они чрезвычайно редки. Могильник Курту-2, наиболее ранний из памятников бийкенской культуры, указывает на проникновение в горные долины Алтая всаднических групп из Южных предгорий Тянь-Шаня [Чугунов 2017; Чугунов 2018 а; Шульга и др. 2019].

Начало второго культурно-хронологического горизонта соответствует, вероятно, VIII веку до н.э. (возможно, его второй половине) — времени второй миграционной волны, когда на всей территории Казахстана происходит становление номадизма как основы экономики общества. В это время появляются элитные некрополи в предгорьях Тарбагатая, погребальный обряд которых впоследствии продолжается в Центральном Казахстане (могильник Талды-2 и другие). Носители местных традиций эпохи поздней бронзы постепенно осваивают территорию Горного Алтая, смещаясь туда из западных предгорий. При анализе комплексов Верхнего Прииртышья А.С. Ермолаева обозначила сходство погребального обряда могильников Ковалёвка и Темирканка с курганами бийкенской культуры Горного Алтая [Ермолаева 2012. С. 117]. Вероятно, культурный комплекс её формируется в результате смешения с мигрантами-номадами, часть которых были носителями культуры Чаоху. Суперстратное кочевое население занимает предгорную зону вдоль Иртыша, оставив после себя майэмирский круг памятников.

На Туву вторая миграционная волна оказала влияние опосредованно, через территорию Казахстана.

Алды-бельская культура сформировалась с участием местного субстрата, включающего предшествующий аржанский компонент и носителей монгун-тайгинской культуры. С последними всадники-мигранты продолжали сосуществовать, возможно на протяжении всего раннескифского времени, составляя воинскую этиту [элиту] общества [Чугунов 2020 б]. Пути проникновения сюда новых мигрантов могли проходить по разным направлениям, но основным, вероятно, являлся Горный Алтай, заселённый наиболее близким и родственным населением. На тесные связи бийкенской и алды-бельской культур указывает весь комплекс материалов из алтайских памятников, отнесённых к завершающему бойтыгемскому этапу [Тишкин 2007]. По сути, отличия их от синхронных тувинских сводятся к некоторым особенностям в погребальном обряде и могут объясняться разной долей исходных компонентов культуры. Формирование культуры начального этапа эпохи ранних кочевников на территории Тувы и Горного Алтая было обусловлено одними и теми же составляющими компонентами — западным (казахстанским) и южным (центральноазиатским). Разница может заключаться в степени участия этих компонентов, так как в Туве преобладали южные инновации, а на Алтае западные. Не случайно металл в бийкенских памятниках легирован оловом, что характерно для казахстанской металлургии [Хаврин 2008], а изделия из кургана Аржан-1 преимущественно выполнены из мышьяковой меди. Кроме того, пока неизвестны «царские» памятники VII века до н.э. бийкенской культуры Горного Алтая, и вполне возможно, что эта территория входила в сферу влияния вождества, хоронившего своих предводителей в «долине царей» Тувы. Контакты населения Тувы и Казахстана носили другой характер, но не прерывались в течение всего ранне-сакского времени, на что указывают многочисленные параллели в элитарной субкультуре [Чугунов 2011 в]. Последние находки ещё более подтверждают теснейшее взаимодействие носителей алды-бельской и тасмолинской культур [Бейсенов 2015 б]. Не исключено, что проявление очень ранних, имеющих корни в древностях Маргианы, традиций в торевтике, выявленное при анализе прикладного искусства Аржана-2, объясняется сохранением и развитием их где-то в земледельческих оазисах Синьцзяна, на территории Южного Казахстана или Приаралья. Выявленное специальными естественнонаучными исследованиями «пришлое» происхождение похороненной в основном погребении женщины позволяет допустить даже династические браки в среде племенной верхушки двух областей, однако подтвердить казахстанское происхождение «царицы» из Аржана-2 может лишь подобная аналитика тасмолинских образцов.

В Центральной Туве известны несколько погребальных комплексов с вытянутыми костяками, черепами животных и наборами стрел раннескифского времени, что может указывать на непосредственное пребывание здесь какой-то группы пришлого населения [Семёнов 2012. С. 432-435]. Больше всего исследованные в Туве комплексы похожи на так называемые погребения коргантасского типа, однако на территории Казахстана эти памятники датируются концом сакской эпохи [Бейсенов 1997. С. 15-16; Бейсенов 2015 б. С. 28]. Вероятно, они маркируют какие-то передвижения центральноазиатских номадов, появившихся в Туве ранее. Исходную территорию традиции помещения черепов животных в могилы сейчас можно достаточно уверенно определить в областях расселения племён Северного Китая, оставивших культуру Юйхуанмяо и более поздние могильники типа Маоцингоу [Maoqinggou… 1992; Шульга 2015]. На связь с носителями Юйхуанмяо в заключительной фазе второго горизонта указывает целый ряд аналогий в комплексах алды-бельской культуры, в том числе в Аржане-2.

Ещё один пласт находок указывает на непосредственные контакты населения Тувы с далёкими западными регионами. В основном захоронении Аржана-2 найдены остатки плодов и семян растений, большинство из которых идентифицированы специалистами и являются привозными [Neef 2010. S. 242-248]. Ближайшие к Туве границы ареала произрастания этих растений находятся в юго-западном Казахстане (сыть круглая), юго-западной Сибири и северо-восточном Казахстане (карликовая вишня), западном Тянь-Шане (черёмуха-антипка) и на Ближнем Востоке (кориандр). Представляется, что эти растительные продукты также могли доставляться через посредничество земледельческого центра, расположенного где-то на южной границе ареала кочевых культур.

Возможно, ещё один приток инноваций в Туву происходит на завершающем этапе алды-бельской культуры и маркирует третий культурно-хронологический горизонт. Он отмечен появлением в погребальном обряде рвов, окружающих курган, и использованием грунтовой архитектуры при возведении элитных памятников. Хотя глиняные валы на площади и заливка глиной каменной кладки зафиксированы уже в Аржане-2 [Чугунов 2011 б. С. 264-267], приёмы сооружения более позднего погребально-поминального комплекса Чинге-Тей I изменились очень значительно. Этот «царский» мемориал окружает кольцевой ров, а склон кургана сформирован пластами озёрного ила [Чугунов 2011 а. С. 361; Чугунов 2019 б]. Такой же ил залегает и во рву. Земляная сырцовая архитектура и, вероятно, речной ил использованы и при постройке

курганов в некрополе Талды-2 в Центральном Казахстане [Бейсенов 2010. С. 78; Бейсенов 2011. С. 17, 18]. Применение раствора глины известно здесь ещё в памятниках БДК. В Восточном Казахстане также зафиксированы дёрновые блоки в наземном сооружении кургана 1 могильника Майемер [Джумабекова, Базарбаева 2011. С. 69]. Что касается рвов, то не исключено, что изначально они могли использоваться как карьеры для добычи глины непосредственно рядом с погребальным сооружением, как это зафиксировано у некоторых мавзолеев БДК. Кроме того, нельзя забывать, что рвы известны ещё у синташтинских памятников, и эта традиция имеет глубокие корни. У кочевников ров превратился в значимый компонент обряда довольно рано, что прослеживается у курганов Тарбагатая и в Северном Казахстане, где наряду с круглыми встречены квадратные в плане рвы. Показательно, что здесь фиксируются проходы во рвах уже у самых ранних памятников, датируемых VIII-VII веками до н.э. [Хабдулина 1994. С. 21; Самашев и др. 2018. С. 8], в то время как в Туве эта традиция характерна для курганов начала уюкско-саглынской культуры со второй половины VI века до н.э. [Чугунов 2007 а. С. 123].

Не исключено, что впоследствии будут выявлены неизвестные пока культуры номадов в горно-степных долинах Северной Индии и Пакистана, которые транслировали на север продукцию и технологические достижения древнеиндийских земледельцев и ремесленников. На связи с этими областями указывает значительное количество орнаментированных сердоликовых бус и находка огромной золотой гривны в Паттане [Rahaman 1990; Jettmar 1991], которая типологически и стилистически сходна с гривной из Аржана-2. Изображение на шпильке быка-зебу, ареал дикого обитания которого ограничен территорией Индии, возможно, также свидетельствует о непосредственных контактах с мастерами из этих регионов. Впрочем, не исключено, что все эти контакты происходили при посредничестве племён Казахстана.

* * *

В заключение необходимо рассмотреть, как предлагаемая реконструкция культурно-исторических процессов соотносится с данными антропологии. Изученные Т.А. Чикишевой краниологические серии из памятников эпохи ранних кочевников Тувы, их сравнительный анализ с данными из других регионов привели к выводам, которые в общих чертах не противоречат изложенной концепции. Для установления истины в споре о моно- и поликультурности в переходный период чрезвычайно важно, что антропологические данные «свидетельствуют о разных антропологических субстратах уюкско-саглынского и алды-бельского населения» [Чикишева 2008. С. 137]. Кроме того, сопоставление с небольшой серией черепов раннескифского времени из памятников Алтая показало, что у носителей алды-бельской культуры выявляется общий с ними субстрат [Чикишева 2008], что также вполне соответствует предложенной реконструкции. Однако надо заметить, что в данном случае суммарное использование серии, опубликованной С.С. Тур [Тур 1997. С. 143], может быть не совсем корректно, так как рассмотренные ею материалы происходят из комплексов хотя и относительно синхронных, но относящихся к разным культурам — майэмирской и бийкенской. Между тем индивидуальное рассмотрение этих черепов позволило сделать ряд интересных заключений о связи морфологического восточноазиатского типа, зафиксированного в майэмирском комплексе, с территорией Китая [Тур 1997. С. 141]. Т.А. Чикишевой показано, что «краниологический комплекс, характеризующий ядерный компонент ранних кочевников Тувы, занимает промежуточное положение по отношению к двум антропологическим формациям первого порядка — европеоидной и монголоидной» [Čikiševa 2010. S. 281]. Рассмотрение материалов с территории Саяно-Алтая и Центральной Азии позволило исследователю выделить особую южную евразийскую антропологическую формацию, которая и стала базовым субстратом для населения, оставившего курган Аржан-2 [Чикишева 2012. С. 172, 180, 181]. Отмечается, что краниология Аржана-2 отличается от более поздних материалов скифского времени заметнее выраженным монголоидным фенотипом при европеоидной основе. Сопоставляя черепа из «царского» кургана алды-бельской культуры с другими сериями, Т.А. Чикишева констатирует уменьшение доли монголоидного компонента с VII к VI веку до н.э. и на основании этого предполагает «не инфильтрацию элементов монголоидного комплекса североазиатской группы антропологических типов с востока на запад, а проникновение европеоидных элементов с юга или юго-запада на восток (предположительно из района Джунгарской котловины) в круг племён скифо-сакской этнокультурной общности» [Čikiševa 2010. S. 270-271]. Она считает, что «антропологический субстрат южной евразийской формации (объединяющий население Алтая, восточного Притяньшанья, Джунгарского нагорья) вклинивается на территорию Тувы и разрывает ареал другого антропологического субстрата, восходящего в своем генезисе к европеоидному населению афанасьевской культуры» [Čikiševa 2010. S. 282].

Смена культур в Туве сейчас также подтверждена антропологическими исследованиями, так как сравнительный анализ краниологических серий показал разный антропологический субстрат у населения, оста-

вившего алды-бельскую и уюкско-саглынскую культуры. Однако наиболее близкой в антропологическом отношении группой для более поздней серии из уюкско-саглынских памятников является серия черепов из курганов монгун-тайгинской культуры [Чикишева 2008. С. 135-137], что позволяет предполагать сосуществование носителей погребальных традиций предскифского времени с пришлыми всадническими коллективами, практикующими иной обряд [Чугунов 2020 б. С. 138]. Возможно, вытеснение носителей алды-бельской культуры новой волной мигрантов с запада на начальном этапе уюкско-саглынской культуры нужно понимать как смену элит при сохранении субстратной основы.

Как видим, выводы, сделанные на основании антропологических исследований, практически полностью совпадают с реконструкцией культурно-исторических процессов на территории Саяно-Алтая, кратко изложенной выше. В русле предлагаемой концепции очень показательны также новые антропологические исследования материалов из Южного Приаралья, проведённые Л.Т. Яблонским [Яблонский 2015]. В целом поддержав точку зрения Т.А. Чикишевой о выделении южной евразийской формации или «восточных европеоидов», он предполагает, что в процессе её формирования приняли участие не только мигранты с территории Китая, но и племена лесостепных культур Зауралья и Южной Сибири [Яблонский 2015. С. 111]. Такой вывод также вполне согласуется с нашей реконструкцией, но думаю, что в этот диффузионный процесс были включены и носители культур эпохи поздней бронзы Казахстана. Несмотря на то, что приоритет в формировании этнокультурной карты Средней Азии отдаётся в этой работе племенам Южной и Западной Сибири, не исключаются и прямые миграции носителей монголоидного компонента из Центральной Азии [Яблонский 2015. С. 126]. Высказанное выше предположение о присутствии в культурном комплексе сакских могильников Приаралья исходного ядра, характерного для мигрантов, вероятно, может объяснить монголоидную примесь у популяции, оставившей могильники Уйгарак и Южный Тагискен. В то же время в Южном Приаралье ситуация иная: здесь выделяются две морфологически различные синхронные группы скотоводов — сакар-чагинская и тумекская (куюсайская культура), имеющих разное генетическое происхождение. Если в первой монголоидная примесь также фиксируется (особенно у женских черепов), то вторая тяготеет к «протоевропеоидному» типу [Яблонский 2015. С. 100-102]. В связи с этим очень интересен отвергаемый Л.Т. Яблонским [Яблонский 2015. С. 93] вывод Т.А. Трофимовой об участии в формировании антропологического типа куюсайской культуры «древнего населения из южных районов Туркмении 4-2 тыс. до н.э. и, возможно, Таджикистана». Кроме того, она предполагает, что «потомки племён андроновской культуры Казахстана также принимали участие в формировании позднейшего куюсайского населения» [Трофимова 1979. С. 85]. Такое заключение, хотя и требует дополнительной проверки антропологическими методами, может объяснить сохранение оказавших влияние на ранних номадов технологических традиций Бактрии и Маргианы на территории Хорезма, реконструируемое при анализе археологического материала.

Таким образом, рассмотрение результатов антропологических исследований показывает соответствие предложенной концепции культурно-исторических процессов, происходивших в начале 1-го тысячелетия до н.э., и этим данным. Безусловно, совершенно справедливы заключения антропологов о чрезвычайной гетерогенности многих популяций, вовлечённых в процесс становления номадизма. Разнонаправленные миграции и чрезвычайно возросшая коммуникативная активность не способствовали сохранению гомогенности населения как в отдельных локальных областях, так и вообще в азиатском регионе. Конечно, как и любая другая, эта концепция гипотетична, но может выступать в качестве рабочего конструкта для дальнейшей её разработки и уточнения, а, возможно, и опровержения.

* * *

Подводя итог многолетней работе над этой монографией, хочется отметить, что исследование материалов Аржана-2 продолжается. Богатейший комплекс, который нам с коллегами посчастливилось открыть в «долине царей» Тувы, ещё не раз привлечёт внимание исследователей своими новыми, порой неожиданными гранями. Надеюсь, что книга, в которой я постарался высказать максимум своих соображений и наблюдений по поводу памятника и всех его составляющих, будет этому способствовать.

[1] 1 По поводу отсутствия изделий в зверином стиле в материалах Мохучахань высказанно [высказано] предположение, что они могли не сохраниться, так как были выполнены из нестойких материалов [Шульга и др. 2019. С. 26]

К.В. Чугунов

К.В. Чугунов