Н.В. Бродская

Н.В. Бродская

«Примитивное искусство», петроглифы и художники XX века.

N.V. Brodskaja (Saint-Petersburg, Russia)

«PRIMITIVE ART», PETROGLYPHS AND THE ARTISTS OF THE XXth CENTURY

Abstract

The article is dedicated to: 1) consideration of discovering of the prehistorical art relics in the context of the development of European culture; 2) comparison of artistic languages of prehistorical art and of those of the XX century.

The interest to the primitive art appeared in the epoch of romanticism. The first collections of the Middle Ages relics are formed. P. Merime gave a bone with a drawing from the cave of Shaffo to the Cluny museum. The second stage — waking up of the artists interest in primitivizm at the turn of the XIX and the XX centuries. Collapse of the paneuropeizm. The first ethnographic museums. The exhibitions of primitives from the Middle Ages till Arts of Africa and Oceania. Rehabilitation of the paintings of the Altamira-cave — «repentance [Mea culpa] by one sceptic» by E. Cartailhac… «Cave rush».

Illusionism of classical artistic language which had exhausted all its means. Searchings of expression and laconicism by artists in primitives in all aspects. Picasso and african plastic arts, N. Goncharova and scythian art. Searching of the formula of a beast by surrealists — borrowing from prehistoric art or coincindence (Max Ernst)?

Paul Klee and his searching of optimal simplicity, clearing from unnecessary by the method of primitive art. Alberto Jeacomette — representation of movement in sculpture with «irregular» constitutions taking from prehistoric arts. Joan Miro — creation of the maximum laconical image as in primitive arts.

Есть ощущение, будто для многих современных художников «разрушение пластического языка» является только первой фазой более сложного процесса, и что вслед за этим непременно последует сотворение новой вселенной.

Мирча Элиаде (Элиаде, 1995: 80)

Термин «примитивизм» занял прочное место в искусствознании. Он подразумевает сознательное заимствование профессионалами языка «примитивов», в число которых входят и первобытные художники. Кроме чисто научного смысла, этот термин приобрёл и некий пренебрежительный оттенок. Примитивизация нового искусства с самого начала XX столетия воспринималась как разрушение той классической традиционной системы изобразительного искусства, на которой основывались все эстетические критерии. «Примитивное» искусство стало объектом внимания искусствоведов, однако «примитивизм» XX в. не привлек внимания археологов. Автор поставил себе задачу, во-первых, рассмотреть историю открытия памятников первобытного искусства в контексте развития европейской культуры; во-вторых,

(23/24)

взглянуть на язык первобытного искусства с несколько необычной точки зрения, через поиски художников XX в.

Пробуждение интереса к «примитивам» восходит к первой половине XIX в., к эпохе романтизма в западноевропейском и, больше всего, во французском искусстве. В начале тридцатых годов XIX века во Франции закончился этап, получивший название «романтической битвы». Победа романтиков над классиками имела значение не только для дальнейшего развития пластических искусств, — она стала основанием для легализации романтизма, для определённого поворота эстетического мировоззрения. Когда художники-романтики взывали: «Кто освободит нас от греков и римлян?», — они имели в виду обращение к сюжетам современности вместо традиционных для классицизма «Жизнеописаний» Плутарха. Однако в этом заключался и гораздо более широкий смысл. В 1824 году критик Жиль писал: «Я слишком долго был гражданином Афин, Карфагена и Лациума; сегодня мне нужна Франция» (цит. по: Кожина, 1969: 250). В представление о Франции входила вся её многовековая история и то, что хранила на протяжении тысячелетий её земля. В 1831 году был издан во Франции «Собор Парижской Богоматери». Виктор Гюго открыл перед современниками чудо средневековой архитектуры, «огромную каменную симфонию», изувеченную позднейшими реставрациями. В романе звучит обвинение всем, кто, начиная с эпохи Возрождения, подражал грекам и римлянам, презирая и калеча «великолепное искусство, созданное вандалами». Это прозвучало как своего рода декларация, как признание «примитивов». Вандалы, которые делали скульптуру странных пропорций для романских и готических соборов, удивительные ковры или церковную утварь из золота, серебра и кости, были признаны художниками, а их произведения стали в ряд истории европейского искусства. Именно в это время возник сам термин «примитивы», обозначающий всё, что не относится к классическому искусству. Вслед за Гюго на защиту «примитивов» поднялось всё романтическое поколение. Архитектор Виоле де Дюк [Viollet-le-Duc] посвятил свою жизнь реставрации, которая должна была вернуть готическим соборам их подлинный вид. Писательница Жорж Санд находила в монастырях Франции средневековые шпалеры, достойные музея. Инспектор исторических памятников Проспер Мериме спасал от исчезновения и разрушения средневековые произведения искусства, в том числе шпалеры типа «миль флёр». Ему обязаны своей сохранностью и попаданием в музей ковры серии «Дама с единорогом» [см. на сайте музея], он добился реставрации старейших французских шпалер «Анжерского апокалипсиса» [см. на сайте музея Анжерского замка]. Мериме обратился к королю Луи-Филиппу с запиской о необходимости спасения ковров собора в Сансе, предназначенных на продажу. В XVIII в. в число достойных внимания древностей входили только античные памятники. Теперь появились коллекции «примитивов», и, естественно, они не остались без внимания Мериме.

Уже в середине двадцатых годов XIX века самыми крупными коллекционерами «примитивов» во Франции стали Александр Ленуар, основатель Музея французских памятников, и Александр де Сомерар [Du Sommerard]. Своё быстро растущее собрание Сомерар разместил в особняке аббатов Клюни, построенном в конце XV века на левом берегу Сены, в центре Парижа, рядом с римскими термами. В 1833 г. сын Ленуара представил «Проект исторического музея, созданного путём объединения Дворца Терм и Отеля Клюни». Именно сюда передал Проспер Мериме гравированную кость с изображением ланей из грота Шаффо, — первое произведение первобытного искусства, попавшее в музей [см. на сайте Musée d'Archéologie nationale]. Гравированный рисунок был найден случайно, однако случайность была в какой-то мере относительной: эта находка совпала по времени с острым интересом к «примитивам». Раскопки палеолитической стоянки в гроте Шаффо в 1834 были

(24/25)

любительскими, так же как и собирательство Ленуара и Сомерара. Однако самым важным оказалось то, что поиски начались. Помимо научного интереса к вопросу о возрасте человеческого рода и происхождении искусства, появился интерес чисто эстетический. Именно поколение романтиков открыло, что «неправильное» произведение, не соответствующее классическим канонам и приёмам выполнения, может быть Искусством с большой буквы. И, безусловно, на той же волне романтического внимания к «примитивам» продолжились поиски первобытных произведений искусства во Франции в шестидесятые годы. Открытия Э. Ларте и Г. Кристи, находка «длинноволосого слона», гравированного на бивне, из пещеры Мадлен [см. на сайте Muséum national d'Histoire naturelle] сделали 1860-64 гг. не только временем научного признания палеолитического искусства во Франции, но и утверждения самостоятельной эстетической ценности его памятников. Однако в этот момент первобытные произведения ещё не привлекали внимания художников, это произошло несколько позже.

Второй этап интереса к «примитивам» — осознание художниками их роли для живого искусства — связан с рубежом XIX и XX веков. Собственно, на протяжении всего XIX столетия этот интерес не угасал, выливаясь в самые разнообразные формы. Программные стихи поэзии символизма — «Соответствия» Шарля Бодлера, созданные в середине пятидесятых годов — в поисках смысла жизни обращают взоры современников к природе:

Природа — некий храм, где от живых колонн

Обрывки смутных фраз исходят временами.

Как в чаще символов мы бродим в этом храме,

И взглядом родственным глядит на смертных он.

(Бодлер, 1970: 20)

Смысл символов был доступен тем, кто жил в естественном слиянии с природой, то есть людям любого первобытного общества (ни география, ни хронология символистов не интересовали). Во второй половине столетия первобытный мир всё больше влечёт художников, однако, интерес их не выходит за пределы взгляда из парижского кафе. Единственным, кто решил порвать с цивилизацией и отправиться на поиски тайны бытия, был Поль Гоген, в 1891 г. высадившийся на Таити. В 1897 г. он написал картину, которую назвал «Откуда мы? Что мы такое? Куда мы идём?» [см. на сайте MFA, Boston]. Таитянские идолы, которые появлялись в картинах Гогена и вдохновляли его на создание странных экзотических образов, воспринимались в Париже как знак поиска нового языка живописи. Таитянские работы Гогена попали в резонанс с увлечением всеми «примитивами».

К концу XIX века классическая живопись окончательно изжила себя, её кризисное состояние осознали даже её защитники. Ремесло масляной живописи достигло того высочайшего уровня, когда художник, обученный классической школой (а иной Европа и не знала), мог воспроизвести на холсте всё, что угодно, с натуралистической точностью. Живопись парижских Салонов приблизилась к леонардовской формуле зеркального отражения действительности в таком пошлом смысле, о котором великий итальянец не мог и подозревать. Традиционное искусство равнодушно излагало события, перечисляло предметы. Его язык страдал многословием, оно потеряло способность экспрессии. Поклонение античности к концу столетия прошло путь от гражданственных сюжетов Давида до сентиментальных картин типа «Продажи невольницы» Жерома [см. на сайте Эрмитажа], романтическая тяга к таинственному Востоку — до гаремов с обнажёнными красотками. То, что О. Шпенглер назвал «закатом Европы», подразумевая конец паневропеизма в широком смысле, имело самое непосредственное отношение к изобразительному искусству. Расширение границ европейского мира

(25/26)

открывало художникам невиданные раньше эстетические источники. Золотые изделия перуанских или мексиканских аборигенов, в огромном количестве прибывавшие после открытия Америки, прошли мимо внимания искусства, — они оставались лишь драгоценным металлом, предназначенным на переплавку. Поток «примитивных» произведений, хлынувший в Европу в конце XIX в., сыграл роль не только для науки, но и для искусства.

Конец XIX в. стал временем рождения этнографии. В 1882 г. открылся этнографический музей в Париже. В 1893 г. в Мадриде состоялась Выставка Центральной Америки. В 1898 г. в процессе карательной экспедиции в африканских колониях англичане вторично открыли Бенин, уже открытый португальцами в XV веке. И когда в Париже в 1919 г. состоялась первая выставка негритянского искусства, художники уже знали произведения африканских и океанических «примитивных» мастеров. Интерес к нему был вполне закономерен в контексте расширения эстетических границ: в 1903 г. в Париже состоялась выставка мусульманского искусства, в 1904 г. — первая выставка французского искусства эпохи Возрождения (для Франции в большой мере это было искусство ещё средневековое). И, наконец, в 1902 г. появилось в печати «Покаяние одного скептика» Э. Картальяка [см. на сайте Мадридского университета], завершившее долгую историю непризнания шедевров первобытной живописи. В 1880 году Международный антрополого-археологический конгресс в Лиссабоне объявил фальшивкой открытые годом раньше росписи Альтамирской пещеры [см. на сайте Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira]. Несмотря на обилие находок произведений первобытного искусства в восьмидесятые-девяностые годы, в научном мире их преследовало недоверие. Без внимания осталось дважды сделанное Л. Широном сообщение об открытиях в гроте Шабо. В 1897 году не привлекла внимания находка любителями изображений в гроте Марсула, так же как позже их повторная находка Э. Ривьером. И когда в 1895 году Э. Пьетт напомнил об Альтамире в связи с открытием рисунков в гроте Ла Мут, это также не произвело никакого впечатления. Выступление в печати Картальяка с его «Покаянием» не только реабилитировало живопись Альтамиры, но и открыло эпоху бурных поисков новых первобытных произведений, которые приняли масштабы «пещерной лихорадки». Нельзя сказать, чтобы на рубеже столетий именно открытия в этой области произвели особое впечатление на современников, однако подобное событие в Париже не могло остаться незамеченным.

Художественная молодёжь была охвачена поисками всего, что не вписывалось в традиционные нормы. В 1908 г. в квартиру таможенного чиновника в отставке Анри Руссо в Париже, на левом берегу Сены, пришёл поэт Гийом Аполлинер. Он увёз Руссо на Монмартр, где в мастерской Пабло Пикассо был приготовлен праздник в честь «наивного» художника-таможенника Руссо. В 1894 г. на единственной парижской выставке без всякого жюри, в Салоне Независимых, он показал удивительную картину под названием «Война» (1894 г., Париж, Музей Орсэ [см. на сайте музея]). Руссо изобразил девочку-разбойницу в разорванном платье, с развевающимися волосами. Она мчится на чёрном коне над покрытой трупами землёй, поджигая факелом скелеты деревьев. В картине Руссо всё было неправильно и нереально: пропорции человеческой фигуры, перспектива, конструкция лошади, нежный розовый и голубой цвет фона. Однако в ней присутствовало то, к чему тянулись молодые художники: сила экспрессии и лаконизм выражения, — образ Войны был найден почти с точностью формулы. Искать наивных художников принялись повсюду в Европе. В 1912 г. братья Зданевичи — художник Кирилл и поэт Илья — обнаружили в тбилисских трактирах живопись Нико Пиросманишвили. Он работал красками на клеёнке и делал вывески за еду и бутылку вина. Ни одному профессионалу не удавалось добиться того, что умел он: его

(26/27)

олень был Оленем вообще, а не конкретным зверем; три грузина, сидящие за столом рядом с огромными глиняными амфорами с вином, превращались в образ Грузии. Интернациональная молодёжь художественного Парижа восхищалась живописью Руссо, однако учиться ни у него, ни у Нико Пиросмани, ни у других подобных им наивных художников, было невозможно: у них не было никакой системы, каждый был ярко индивидуален. Стремление «лечиться у примитивов» привело художников-профессионалов к первобытному искусству и, прежде всего, к искусству аборигенов Африки и Океании. Оставаясь примитивным в глазах европейцев, это искусство выработало на протяжении многих тысячелетий своего существования логичную и последовательную систему.

Впоследствии, когда роль искусства первобытного мира для XX в. стала безусловной, немецкие и французские художники спорили о том, кто первым его открыл. Немецкий живописец Э.Л. Кирхнер утверждал, что открыл для себя негритянскую скульптуру ещё в 1904 г. в Этнографическом музее. Его соотечественник Карл Шмидт-Ротлуфф начал собирать коллекцию в самом начале XX в. Известно, что М. де Вламинк и А. Дерен часто бывали в Музее Трокадеро, а А. Матисс около 1907 г. начал коллекционировать скульптуру Чёрной Африки и Океании.

В книге «Портреты перед кончиной» М. Де Вламинк рассказывает историю, которая положила начало непосредственному влиянию первобытного искусства на современное. Возвращаясь с этюдов в Аржантейле, под Парижем, он увидел в кафе, среди бутылок вина, деревянные статуэтки и маски, которые привёз из Африки сын хозяина. Скульптура из Дагомеи была ярко раскрашена красным, жёлтым и белым. Вламинк говорит, что к этому времени он, вероятно, созрел для того, чтобы воспринимать выразительность инстинктивного искусства. Ему удалось уговорить хозяина бистро и унести скульптуру с собой. Увидев эти вещи, Дерен был потрясён и купил их у Вламинка. Вероятно, именно Дерен принёс африканскую скульптуру в мастерскую Матисса. Там её увидел приглашённый Матиссом на обед Пабло Пикассо. Завершает историю рассказ Макса Жакоба: на следующее утро он застал Пабло в его мастерской над кипами рисунков, изображающих всё более и более упрощённую голову женщины. Пройдя через руки трёх в будущем великих художников — Вламинка, Дерена и Матисса — африканская скульптура вызвала непосредственную реакцию только у Пикассо. Он нашёл в её обобщённых образах систему выявления в пластике первоначальной геометрической основы формы, что стало непосредственным толчком к появлению кубизма. Какой бы примитивной ни казалась негритянская пластика европейскому глазу, она несла в себе идущую от далёких предков традицию ремесла и эстетическую школу.

Морис де Вламинк не извлёк непосредственных уроков из «примитивов», однако сумел оценить главное: «Простыми средствами негритянское искусство достигает передачи впечатления величия и неподвижности» (цит. по: Laude, 1968: 105). Анри Матисс в основанной им Академии на улице Севр в Париже говорил своим ученикам о примере негритянского искусства. Ещё во время учёбы Матисса в Школе Изящных Искусств в девяностые годы профессор Гюстав Моро предсказал ему: «Вам суждено упростить живопись». Для собственного «упрощения» живописи Матисс нашёл другие пути, опираясь, скорее, на ту самую классическую античность, которая так далеко завела европейское искусство в усложнении его языка. Однако термин «упрощение» можно лишь очень условно употреблять по отношению к тем качествам, которые искали художники XX века и которые они увидели в «примитивном» искусстве, будь то петроглифы, африканские маски, скульптура готических соборов или живопись Нико Пиросмани. Кажущееся простым в средствах выражения,

(27/28)

«примитивное» искусство на самом деле было сложным и многозначным по своей сути. А европейскому искусству XX века необходимо было найти адекватный язык для выражения целого комплекса сложных проблем.

Традиционный классический язык сохранил за собой лишь способность пересказывать видимое, фактически утратив то, что стояло у истоков родившегося многие тысячи лет тому назад искусства. «Художник пытается вылить в видимых формах тот невидимый мир, который существует только в нашей голове или нашем сердце» (Huyghe, 1957: vol. 1, 19), — так трактует одну из самых веских причин возникновения искусства Рене Юиг. Эта необходимость не исчезла, но, напротив, усилилась в процессе развития. Исходные элементы изобразительного языка остались теми же, линия и цвет остались линией и цветом, нужно было только найти новые способы их использования. То, что в поисках этих способов европейские художники смогли рассмотреть способность «примитивов» всех аспектов к выражению самой сильной экспрессии с предельным лаконизмом средств, делает честь их интуиции. Неординарность найденных ими в этом источнике способов даже создала иллюзию «разрушения художественного языка». Употребив это понятие, Мирча Элиаде поясняет: «В отдельных случаях можно говорить о настоящем уничтожении всей вселенной искусств. При изучении некоторых недавно созданных произведений создаётся впечатление, что всю историю изобразительного искусства авторы хотели свести к tabula rasa. Это более чем разрушение, это погружение в Хаос, во что-то вроде первозданной massa confusa» (Элиаде, 1995: 79). Правда затем, справедливости ради, он добавляет: «Однако, созерцая такие произведения, можно догадаться, что автор находится в поисках чего-то, что он ещё не сумел выразить». Элиаде считал, что вслед за этой фазой должно непременно последовать воссоздание новой Вселенной, он не рассмотрел драгоценных находок уже созданного языка. Этой ошибке были подвержены многие исследователи пластических искусств, которые рассматривали кубизм Пикассо как эксперименты в лаборатории художника. Тем не менее, истинность избранного Пикассо пути была подтверждена адекватностью одновременных находок в разных странах Европы.

Русская художница Наталья Гончарова в 1910 говорила, что она, как и новейшие французы (Ле Фоконье, Брак, Пикассо), старается «достигнуть твёрдой формы, скульптурной отчётливости и упрощения рисунка» (Крусанов, 1996: 28). Источники трансформации языка она искала в другом направлении: «Теперь я отряхаю прах от ног своих и удаляюсь от Запада, — писала Гончарова в том же 1910, — Мой путь — к первоисточнику всех искусств, к Востоку» (Поспелов, 1990: 33). Однако понятие Востока для неё было гораздо шире принятого в России — саму Россию Гончарова тоже включала в него. «Кубизм — хорошая вещь, — пишет она в 1912, — однако не совсем новая. Скифские каменные бабы, русские крашеные деревянные куклы, продаваемые на ярмарках, сделаны в манере кубизма» (Поспелов, 1990: 116). Неклассические древности, найденные на земле России, играли для русских художников роль африканской скульптуры и памятников Полинезии.

Поколению художников, пришедших вместе с Пикассо и Матиссом и вслед за ними, суждено было жить в период первой и второй мировых войн. Необходимость нового языка искусства была подтверждена жизнью. Катаклизмы европейской истории XX века были недоступны для выражения с помощью классического языка. Молодые живописцы, скульпторы, поэты, музыканты, актёры, бежавшие от Первой мировой войны, собрались в Швейцарии, в Цюрихе. Там, в «Кафе Вольтера», они протестовали против тех омерзительных ценностей, во имя которых велась война. Их ненависть, помимо морали, религии, этики, распространялась и на его эстетику. Вместе с

(28/29)

диванами, пуфиками, подушками и цветами в горшках, буржуазный интерьер включал традиционную картину в позолоченной раме. Присвоившие своей группе абсурдное имя «Дада», эти молодые люди положили начало течению сюрреализма. Отрицание буржуазной картины они перенесли на всё традиционное искусство. Дадаист и сюрреалист Макс Эрнст нашёл способ живописи, адекватный автоматическому письму в литературе, предложенному психиатром и писателем Андре Бретоном. Эрнст протирал свинцовым карандашом лист бумаги, положенный на доску. Его любование красотой древесного волокна, превосходящего все доступные фантазии художника элементы орнамента, естественно вписывалось в чуть опасливое восхищение диким первобытным и древним миром со всеми обитающими в нём таинственными существами. Этот мир, сюрреалистически извлекаемый художником из подсознания, никогда не был для Эрнста конкретным. В знаменитой картине «Весь город» (1935-36, Цюрих, Кунстхаус [см. на сайте музея]) он изобразил остатки таинственной пирамиды, овеянной ощущением прошедших над ней тысячелетий. Постоянным образом его живописи стала птица, которой он дал имя Лоп-Лоп. Для художника она заключала в себе мистический смысл. Он рассказывал историю из своего детства, когда смерть любимого попугая совпала с рождением его сестры. Лоп-Лоп стал олицетворением таинственных сил жизни и смерти. Макс Эрнст сделал десятки картин и графических работ, где в чаще леса или в контурах фигур узнаются очертания той птицы, рисунок которой он нашёл раз и навсегда. Организаторы состоявшейся в Нью-Йорке в 1984 г. выставки «Примитивизм в искусстве XX века» сопоставили Лоп-Лопа из картин Эрнста с изображением птицы в петроглифах с островов Пасхи. Совпадение оказалось поразительным: создаётся впечатление, что Эрнст повторил рисунок аборигена Океании далеких времён. Камень был найден в 1914 г. на Восточном острове (острова Пасхи). Изображённую на нём птицу жители острова почитали как божество. Петроглифы были опубликованы в 1919 в книге «Тайна Восточного острова» (Chauvet, 1935, цит. по: Primitivism, 1984). Это издание могло быть доступно Эрнсту как в Париже, так и в его родной Германии. Существуют два возможных объяснения этого совпадения: либо Эрнст увидел публикацию петроглифа и выбрал этот рисунок в качестве оптимального решения образа мистической птицы; либо Эрнст не видел петроглифа и сам пришёл к рисунку птицы, который отличается тем же схематизмом, доходящим почти до формулы, которого добился в давние времена художник Островов Пасхи. Целый ряд подобных совпадений свидетельствует о том, что пути первобытного искусства и искусства XX века подошли друг к другу очень близко.

Новые открытия пещер с живописью и петроглифов сделали первобытное искусство естественным достоянием художников XX века. Часто сам камень, со всеми его природными особенностями, трещинами и рисунком пластов, эстетизируется вместе с выполненным на нём рисунком. Шероховатая поверхность камня с паутиной штрихов и зарубок, сделанных рукой человека палеолита, приобретает для художника самостоятельную эстетическую ценность. Жан Дюбюфе воспроизводил его красоту, предпочитая её отточенным линейным композициям европейского искусства. Живопись Альтамиры или пещеры Ляско стала в ряд с признанными шедеврами. XX век сделал одной из задач пластических искусств выражение чувства времени, будь это время, переданное в движении итальянскими футуристами или застывшее в скульптуре Джорджа Мура. Поэтому в первобытном искусстве внимание художника часто привлекает не совершенство изображения зверя, но след самого человека, оставленный на вечной поверхности камня. Джексон Поллок, создававший цветом и линией красоту абстрактной живописной плоскости, окунал в краску ладонь и включал в свои холсты её отпечаток. Ив Клейн таким же способом оставлял на полотне

(29/30)

отпечаток тела модели. Художники, принадлежащие к направлению боди-арт, возвели в статус современного искусства древние магические манипуляции с человеческим телом, включая татуировки и ритуальное членовредительство. В самом конце XX столетия в живописи и графике появились произведения, просто имитирующие петроглифы. Постмодерн счёл невозможным создать нечто превосходящее, уже созданное ранее, и включил в свой арсенал реплику из любой области и любого времени, используя в равной мере литературу, кино или пластические искусства. Однако все эти неоспоримые признаки эстетического признания первобытного искусства являются лишь лежащими на поверхности его аспектами. Существуют примеры гораздо более глубокого проникновения художника в смысл и эстетику искусства прошедших тысячелетий.

Рис. 1. Поль Клее. «Мокрица». Пастель. 1940, Бёрн. Фонд Поль Клее.

(Открыть Рис. 1 в новом окне)

Поль Клее (1879-1940), родившийся в Швейцарии, прошёл академическую школу живописи у Франца Штука в Мюнхене и основательно изучил памятники искусства Италии. Он был впечатлён Сезанном и Ван Гогом, знал живопись группы Матисса и дружил с художниками «Синего всадника». Он был в курсе всех авангардных течений начала XX века и выставлялся в 1917 г. в Цюрихе вместе с группой Дада. В двадцатые годы Клее преподавал в знаменитой архитектурной школе Баухаус. В 1914 г. он совершил первое путешествие на Восток, в Тунис, где непосредственно соприкоснулся с «примитивами». Позже специалисты находили в разных произведениях Клее влияния именно мусульманского искусства. Однако в своих многочисленных теоретических статьях Клее говорит о том, что искусство подчиняется не внешним влияниям, но лишь внутренним потребностям художника. «Путь к форме, — писал он, — который должен диктоваться некоей внутренней или внешней необходимостью, приводит к конечной цели, к концу пути. Сам путь существенен; он определяет характер произведения…» (цит. по: Geelhaar, 1972: 29). В процессе этого пути к окончательному произведению происходит целый ряд преобразований, которые не всегда находят отражение на бумаге — иногда они остаются только в воображении автора. Многочисленные рисунки Клее, которые сделаны в разное время и не представляют разных этапов создания одного и того же произведения, тем не менее, можно рассматривать как вехи его творческого пути к произведению в широком смысле. Иногда он рисует верблюда или слона, используя штриховку, с большим количеством подробностей, перечисляя целый ряд признаков животного. Примерно так же подходил к изображению «мохнатого мамонта» тот художник, который сделал рисунок в пещере Руфиньяк. Для Клее огромную роль в творчестве играет движение, и сам путь превращения формы для него уже олицетворяет это движение. «Абстрактно говоря, перед нами находится возбуждённая точка или скрытая энергия, — писал Клее, — точка готова при малейшем поводе выйти из своего состояния скрытого движения… чтобы стать линией» (цит. по: Geelhaar, 1972: 29).

Может показаться, что методы Клее близки к автоматическому способу творчества сюрреалистов. Однако его движение от точки с помощью линии к окончательному образу отнюдь не подсознательно и подчинено вполне определённой цели. В пастели

(30/31)

под названием «Мокрица» (1940, Бёрн, Фонд Клее, Рис. 1) почти физически ощущается путь от начального пункта, точки, к созданию образа, где основной целью является передача движения. Линия ползёт и извивается, оставляя на бумаге след схематично распластанного животного. Схематизм изображения не воспринимается упрощением. Напротив: очистить образ от всего лишнего — одна из труднейших задач автора. Мокрица изображена на фоне, чуть подцвеченном охрой, и это тоже является одним из мостиков, соединяющих искусство Клее с первобытной живописью. В этом рисунке нет сходства с каким-то определённым образцом первобытного

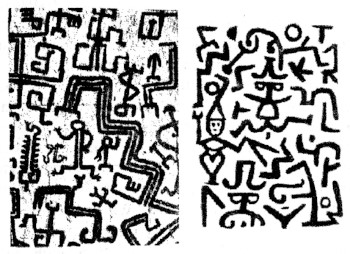

Рис. 2. Слева: Расписная ткань (фрагмент). Мангбету, Заир. Париж, Музей Искусств Африки и Океании. Справа: Поль Клее. «Афиша для комедиантов». 1958. Швейцария, частная коллекция.

(Открыть Рис. 2 в новом окне)

искусства, нет непосредственных влияний. Здесь есть только путь художественной мысли, ведущий к результату, близкому стилю петроглифов. Однако знание художником памятников первобытного творчества, каких-то наскальных рисунков не вызывает сомнения. В живописном полотне под названием «Каменные цветы» (1939, Люцерн, Галерея Розенгард) Клее [см. на wikiart.org] изображает сооружение, напоминающее мегалитическую архитектуру — нечто вроде дольмена. На каменном блоке начертаны простейшие знаки: крест, окружность, треугольник.

От натуралистического рассказа классического искусства он возвращается к знаку, к поиску первоначального смысла всякого изображения. В этом случае неважно, нашёл ли он подобный знак в первобытном искусстве. Пикассо увидел стремление обнаружить первооснову геометрии предмета — шар, конус и цилиндр — прежде всего не в африканской скульптуре, а в натюрмортах Сезанна, и обнажил эту первооснову в своём кубизме. Клее нашёл в искусстве первобытных народов первооснову искусства, его свойство быть языком. Одно из программных произведений живописи Клее «Пастораль» (1927, Нью-Йорк, Музей современного искусства [см. на сайте музея]), так же, как многие его рисунки, представляет собой нечто вроде пергамента с фантастическими письменами, похожими на восточные. На самом деле, это ни что иное, как элементы орнамента. Иногда сам автор называет эти простейшие геометрические фигуры знаками («Знаки на жёлтом», 1937, частная коллекция).

Мирча Элиаде считал знаменательным тот факт, «что разрушение художественного языка совпало со взлётом в развитии психоанализа. Психология душевных глубин придаёт большое значение интересу к истокам, интересу, который в высшей степени характерен для человека архаического общества» (Элиаде, 1995: 80). Трудно полностью согласиться с употреблением Элиаде понятия «разрушение художественного языка» в данном контексте. Речь идёт скорее о его анализе, поскольку искусство, действительно, было аналитическим на протяжении всего XX столетия. Чисто визуально некоторые работы Клее могут показаться чем-то вроде рассыпанных кусочков «пуцли». Одновременно, каждый из разрозненных линейных элементов его рисунка сохраняет смысл знака. На упомянутой выше выставке в Нью-Йорке в 1984 г. работу Клее «Афиша для комедиантов» (1938, Швейцария, частная коллекция, Рис. 2) сопоставили с набивной тканью из Заира. Сходство оказалось удивительным: линейные схемы человеческих фигур, зверей, растений или каких-то их частей казались выполненными

(31/32)

если не одной и той же рукой, то на одном и том же уровне сознания. Однако африканский мастер, вероятно, повторяет рисунок, сделанный его древнейшим предком, в то время как Поль Клее приходит к схеме после изучения классического искусства Европы. Как любой из художников его поколения, он мог видеть многие подобные вещи или именно эту ткань в Музее Искусств Африки и Океании в Париже, где она хранится. Тем не менее, его трудно заподозрить в непосредственном её повторении или даже умышленном подражании. Вероятно, дело здесь в другом. Для художника первобытного такое, казалось бы, беспорядочное соединение на плоскости ткани или камня изображений разных существ и предметов в совокупности представляло картину освоенного им мира. Для Поля Клее, интеллектуала XX века, знакомого с новейшими открытиями физики и химии, рисунок был своего рода анализом цельного и гармоничного мира, на самом деле состоящего из сколь угодно мелких элементов, находящихся в постоянном движении. Клее на протяжении своего творчества занимался абстрактной живописью и даже был одним из её значительных представителей вместе с Василием Кандинским. Абстрактная живопись является одним из самых ярких примеров аналитического искусства XX века, когда художник отвергает всякий иной способ исследования окружающего художественным сознанием, кроме способа цвета. Для Клее, так же как для Кандинского, с которым они вместе преподавали искусство монументальной живописи в Баухаузе, всегда чрезвычайно важным оставалось декоративное освоение плоскости с помощью цвета или с помощью графического линейного рисунка. Вообще, осознание роли плоскости, которая служит основой любого изображения, было одной из важных задач искусства XX века.

Эксплуатация на протяжении пятисот лет ренессансной линейной перспективы европейским искусством, фактически, разбила плоскость картины, углубляя её пространство. Молодой французский художник Морис Дени в 1890 г. написал знаменитую фразу, на которую затем опирались и художники, и исследователи искусства: «Каждая картина, прежде чем стать боевым конём, обнажённой женщиной или какой-то историей, представляет по своей сути плоскую поверхность, в том или ином порядке покрытую красками» (цит. по: Humbert, 1954: 137). Первобытный художник имел в качестве основы для живописи или рисунка не подготовленную специально, а естественную, природную основу в виде плоскости камня или кости. Возвращаясь к осознанию роли и декоративных возможностей, которые даёт плоскость художнику, Клее и его современники приходили к тому, что было одним из начальных условий работы первобытного мастера.

Внимание к «примитивам» было вызвано, прежде всего, потребностью искусства в способах выражения экспрессии, от которой уводила классическая «правильность». Клее шёл к экспрессии путём кажущегося упрощения. В 1930 г. он сделал рисунок, который получил название «Зверь нюхает воздух» (1930, Бёрн, Кунстмузеум [см. на gallerix.ru]). Единственная линия, проведённая пером даёт характеристику зверя. Одновременно она передаёт застывшее на миг движение, стойку зверя, ловящего в воздухе запахи. Этот рисунок безусловно вызывает воспоминание о петроглифах, однако невозможно найти тот конкретный образец, который мог бы послужить его основанием. Вернее предположить, что сходство вызвано не непосредственным влиянием, но совпадением пути художников, разделённых десятками тысячелетий. «Потому что в искусстве, — говорил Клее, — лучше сказать нечто единственный раз и обязательно самым простым способом» (цит. по: Geelhaar, 1972: 28).

Другой яркий пример соприкосновения художника с первобытным искусством — творчество швейцарского скульптора Альберто Джакометти (1901-1966). Его произведения часто связывают с влиянием африканских художников и этрусков.

(32/33)

Он создавал в бронзе то, что сам называл человеческим лесом. Утончённые и вытянутые человеческие фигуры Джакометти на выставке в Нью-Йорке сопоставили со скульптурой из Танзании — внешнее сходство поразительно. Но здесь начинается секрет Альберто Джакометти. Он родился в швейцарском кантоне Гризон. Узкая долина Стампа, где жила его семья, отделена горами от окружающего мира. Отец и дядя Альберто были известными швейцарскими живописцами, в доме была прекрасная библиотека по искусству. В возрасте двадцати лет Альберто узнал Италию, в 25 лет начал работать в Париже. По свидетельству младшего брата Бруно, единственным объектом интереса Альберто в искусстве древнего мира был Египет. Прямых влияний египетского искусства у Джакометти не видно. Что касается первобытного искусства, сравнение с ним приходит в голову часто. «Рука» Джакометти (1947, Цюрих, Кунстхауз [см. на сайте музея]) не напоминает вариации человеческой руки в творчестве Родена — это, скорее, знак руки. Её удлиненная форма, увеличенная кисть сравнимы с изображением руки в первобытной живописи — не отпечатком, а изображением охрой. Джакометти создал «Собаку» (1951, Цюрих, Кунстхауз) с чуть утрированным изгибом спины и преувеличенно гибкими длинными лапами Он чуть схематизировал животное, не переходя границы реалистического изображения. Его «Кошка» (1951, Цюрих, Кунстхаус) сделана уже одной прямой вытянутой линией — схематизм увеличивается, но характер животного ничего не теряет, он приобретает большую силу выражения. Искусство Джакометти приближается не к эстетике скифского «звериного стиля», но именно к петроглифам. Джакометти был уверен, что его собственный стиль в искусстве формируется без всяких внешних влияний «Стилем называются видения, остановленные во времени и пространстве», — говорил он (Giacometti, 1986: 175).

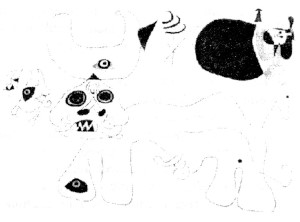

Рис. 3. Альберто Джакометти. «Падающий человек». Бронза. 1950, Цюрих, Кунстхаус.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

Брат художника утверждает, что знаменитую «Женщину на колеснице» (1950, Цюрих, Кунстхаус [см. на сайте музея]) Альберто впервые нарисовал на дощатой стене своей мастерской в кантоне Гризон задолго до того, как познакомился с искусством этрусков. Бруно Джакометти свидетельствует также, что в первый раз Альберто поехал посмотреть пещеры с первобытными рисунками в Италии, на озере Гарда, лишь после того, как специалисты стали настойчиво сравнивать его скульптуру с первобытным искусством. В горах вокруг долины Стампа нет никаких следов творческой деятельности первобытного человека. Удлинение пропорций бронзовых фигур в скульптуре Альберто Джакометти его брат объясняет специфической точкой зрения в долине Стампа, к которой они привыкли — взглядом на человека сверху, с горы в долину. Однако никакая точка зрения не может объяснить интуиции художника, передающего экспрессию движения с помощью упрощения силуэта и искажения классических пропорций. Альберто Джакометти делал это неоднократно в вариациях «Идущего человека», блестяще завершив путь к образу в «Падающем человеке» (1950, Цюрих, Кунстхаус, Рис. 3 [см. на сайте музея]), которого можно сравнить только с изображением охотников первобытным художником.

Уже в детстве, играя с братьями в скалах, Альберто Джакометти почувствовал красоту поверхности камня. Позже на стенах своей парижской мастерской на улице

(33/34)

Ипполит-Мендрен, Джакометти рисовал на поверхности шероховатой, неровной, осыпающейся штукатурки так, как первобытный мастер рисовал на поверхности камня. Экспрессия и движение были целью всех творческих поисков Джакометти. Его называли «минималистом» из-за лаконизма его языка. Вероятно, в чём-то свободному развитию его индивидуальности помогла связь с сюрреалистами, их убеждение в необходимости освободить интуицию от власти разума и их метод автоматического письма. Независимость и свобода художника привели его на путь, всё больше сближающий в XX веке искусство Европы с первобытным искусством.

Третьим примером отношений нового искусства с «примитивным» миром является творчество Хоана Миро (1893-1983). Родившийся в Барселоне, Миро проводил с детства много времени на Майорке, где жили родители его матери. Позже он построил себе мастерскую в Пальма де Майорка, где работал до самой смерти. На острове Майорка не найдены петроглифы или пещеры с росписями. Однако уже в детстве на Миро не могли не произвести впечатления существующие там сооружения мегалитической архитектуры. Воспоминания о дольменах и менгирах опосредованно сохранились во всем, что он делал в живописи и графике, скульптуре и керамике. На упомянутой выставке в Нью-Йорке сделанные скупым контуром фигуры Миро сравнивались с живописью аборигенов Австралии. Однако совсем не обязательно художник должен был видеть этот образец австралийской живописи. Совпадение обязано как упрощению контура, так и изображению эротического мотива, примеры которого могут быть найдены у «примитивов» любого географического региона и времени. Гораздо интереснее отношение Хоана Миро к поверхности холста, характерное для всей его живописи. Эта поверхность, нарочито неровно покрытая краской, сохраняющая следы движения кисти художника, вызывает прямые ассоциации с поверхностью камня. Иногда на холсте появляются линии,

Рис. 4. Хоан Миро. «Бег быков». 1945.

Париж, Национальный музей нового искусства.

(Открыть Рис. 4 в новом окне; то же в цвете на centrepompidou.fr)

напоминающие насечки, сделанные рукой первобытного человека. Иногда на серой или голубой поверхности краски Миро кладёт пятнышко красного или оранжевого, являющееся прямой репликой употребления охры первобытным художником.

В творчестве Хоана Миро всегда ощущалась связь с первобытным искусством. Вероятно, основанием её являлось знание пещер Испании, которая была его родиной. Сохранилась фотография, где Хоан Миро снят вместе с другом, керамистом Артигосом, в пещере Альтамира. Миро входил в группу сюрреалистов, и их постулат об абсолютном следовании искусств подсознанию художника был ему близок. Воспитанный в семье, где отец и оба деда были ремесленниками, Миро с детства знал народное искусство, которое было в числе аспектов «примитивного» искусства. Люди, знавшие Миро, говорят о его абсолютной искренности, об адекватности его творчества человеческому образу художника. «Примитивы» народные и средневековые, первобытные пещеры, особый характер природы Испании и любимой им Майорки формировали эстетический мир Хоана Миро и его представления о гармонии. Рене Юиг в статье, посвящённой

(34/35)

происхождению искусства, пишет: «Он (художник — Н.Б.) пытается спроектировать в своём творчестве то, что он хранит внутри себя, в такой же мере потребность некоей гармонии, как и способ думать и способ чувствовать» (Huyghe, 1957: vol. 1, 19). В серии офортов под названием «Гиганты» (1960) нет визуального сходства с какими-то определёнными произведениями «примитивного» искусства. Однако характер бумаги, напоминающей шероховатый камень, обобщённые, грубые контуры невольно вызывают в памяти первобытный мир. Ещё ближе к этому миру серия офортов «Следы на стене» (1968). Возможно, лучшим примером параллели творчества Миро и первобытного искусства является его картина «Бег быков» (1945, Париж, Национальный Музей Нового искусства, Рис. 4 [см. на сайте Центра Помпиду]). Холст, покрытый неровным слоем серо-голубой краски, сквозь которую проступают пятна грунта, вызывает ассоциацию с камнем. Предельно скупым контуром нарисован бык. Воспоминания о корриде переплетаются с образами бизонов Альтамиры.

XX век не разрушил традиционного классического языка искусства, он просто оставил его позади. В поисках нового языка художники пошли в разных направлениях. Для выражения экспрессии с помощью лаконичных средств каждый создал свой собственный диалект нового языка. Кто-то нащупывал путь под влиянием «примитивов», кто-то находил его интуитивно. Главное, что все они шли в нём не от простого к сложному, а, напротив, постоянно стремились ко всё большему лаконизму. В результате, найденные ими средства по основным своим параметрам совпали с языком первобытного искусства. Не могут ли в таком случае, поиски художников XX века помочь специалистам в исследовании путей изобразительного искусства с момента его возникновения?

Литература (извлечение из сводного списка) ^

Бодлер Ш. 1970 : Цветы зла. По авторскому проекту третьего издания. М.: 1970. 480 с. («Литературные памятники»)

Крусанов А.В. 1996 : Русский авангард. 1907-1932 (Исторический обзор). В 3-х томах. Т. 1. Боевое десятилетие. СПб: «Новое литературное обозрение». 1996. 320 с.

Поспелов Г.Г. 1990 : Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М.: «Советский художник». 1990. 270 с.

Элиаде М. 1995 : Аспекты мифа. М.: «Инвест-ППП». 1995. 240 с. («ППР. Первые публикации в России»)

Chauvet S. 1935 : L’Île de Pâques et ses mystères. Paris: Éd. «Tel». 1935. LXVIII, 88 pp., 186 ill.

Geelhaar C. 1972 : Paul Klee et le Bauhaus. Neuchâtel: «Ides et Calendes». 1972. 174 s.

Humbert A. 1954 : Les Nabis et leur époque, 1888-1900. Geneve: Éd. Pierre Cailler. 151 s.

Huyghe R. 1957 : L’Art et l’homme. Paris: «Larusse». 1957. 368 p.

Laude J. 1968 : La Peinture française (1905-1914) et «L’Art nègre». (Contribution à l’étude des sources du fauvisme et du cubisme). Paris: «Klincksieck». 1968. 578 pp.

“Primitivism” in 20th centure art. Vol. 1-2. NY: MoMA. 1984. XV, 689 p.

|