|

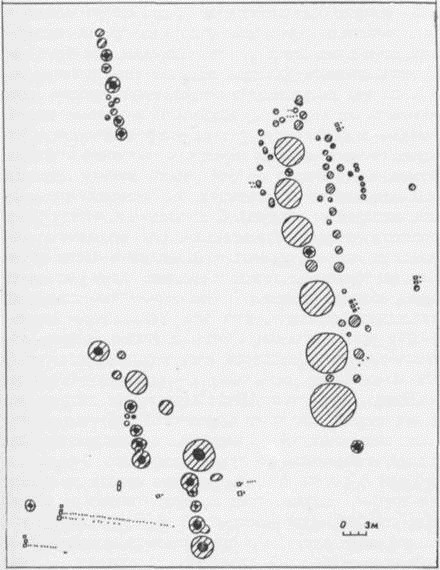

Рис. 1. Шибинский могильник. План.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

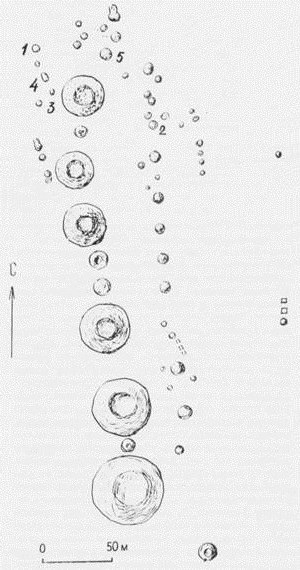

Рис. 2. План расположения курганов в юго-западной части могильника.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

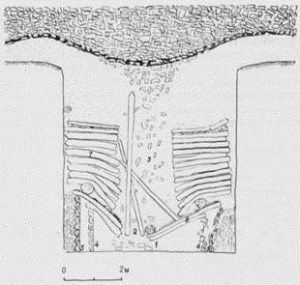

Рис. 3. Курган Шибе. Разрез могилы по линии З-В.

1 — земля и камень на дне сруба; 2 — слой льда; 3 — земля и камень, заполняющие грабительский ход; 4, 5 — стенки внутреннего и наружного срубов; 6 — потолок срубов с тремя балками на нём. 7 — брёвна, заполняющие могилу.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

шарообразной формы с узким цилиндрическим горлом. фрагменты лаковой китайской чашечки, пластинки роговые с врезным орнаментом, пластинки роговые круглые с дыркой посередине, 47 белых и 48 зеленовато-голубоватых пастовых бус цилиндрической формы, множество нашивных медных бляшек, покрытых плющенным золотом, и свыше 300 мелких фрагментов плющенного золота, которым прежде покрывались какие-то предметы. Работая в темноте, грабители освещали помещение полосками берёсты, обгорелые куски которой находили в большом количестве при раскопках. В погребальной камере у южной стены стояла колода-гроб длиной 3,5 м, оклеенная полосками берёсты. Колода плохо сохранилась, только восточная часть не подверглась разрушению. Изнутри гроб был обшит каким-то мягким материалом, о чём говорят мелкие железные гвоздики, вбитые по верхнему краю саркофага. Крышка колоды не обнаружена. В гробу были погребены два мумифицированных трупа — старика около 60 лет и ребёнка 7 лет. Скелеты лежали, по словам М.П. Грязнова, головой на запад. Череп старика с несколькими шейными позвонками находился на некотором расстоянии от туловища. Череп был трепанирован в правой теменной части и через это отверстие извлечён головной мозг. Были удалены также внутренности и мускулатура через разрезы на спине и сзади на ногах, и полости были заполнены какой-то растительной массой. Все разрезы, а также глаза были зашиты нитками из сухожилий.

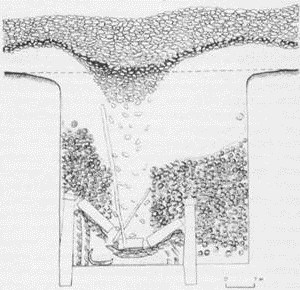

Рис. 4. Курган Шибе. Разрез могилы по линии С-Ю.

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

В северной стене камеры, близ северо-западного угла, грабители перерубили три звена брёвен, выворотили их и проникли в ту часть могилы, где были захоронены лошади. Скелеты лошадей потревожены: четыре из них выброшены в погребальную камеру, семь оказались неполными (у одного недоставало черепа, у двух — задней части, у трёх — передней части и от одного на месте остался череп с несколькими шейными позвонками). Только в той части могилы, которая была придавлена обрушившимися брёвнами, три скелета лошадей не тронуты. С лошадьми в могилу были положены уздечки и, вероятно, сёдла, от которых сохранились только роговые и деревянные части и небольшие фрагменты кожаных ремней. Здесь же находплись обломки железных удил, деревянные: налобник каплевидной формы и трензеля, украшенные барельефными изображениями тигров, а также большое количество мелких листочков плющенного золота, которые, по-видимому, относились к конскому убранству.

Итак, для кургана Шибе характерно наличие округлой насыпи, состоящей из каменной наброски сверху, а под нею земляной насыпи; наличие квадратной могильной ямы, двойного сруба, покрытого берёстой и стеблями курильского чая, мощного наката из брёвен над срубом, опирающегося па конструкцию из 6 стоящих столбов; захоронение коней в северной части могильной ямы; погребение мумифицированного трупа в гробе-колоде; богатый инвентарь. Перечисленные особенности с небольшим отличием в деталях типичны для всех Больших Алтайских курганов. Покажем это, сопоставив курган Шибе с Большими Алтайскими курганами по ряду существенных признаков. [20]

Устройство насыпи у всех алтайских курганов, за исключением Большого Берельского, идентично (насыпи всех Больших Алтайских курганов образованы беспорядочно набросанными камнями, а насыпь Берельского кургана сложена из чередующихся круглых и плоских камней, уложенных правильными рядами). [21]

Все Алтайские курганы, кроме Шибинского, Берельского и Катандинского, имели дополнительные конструктивные детали. Так, у 1-4-го Пазырыкских курганов и у Башадарского-1 к востоку от насыпи располагался ряд вертикально вкопанных в землю камней. Вокруг насыпей курганов 5-го Пазырыкского и Туэкта-2 имелось кольцо из вкопанных в землю плит. Насыпи курганов Башадар-2 и Туэкта-1 обнесены концентрическими каменными кругами соответственно в два и три ряда. Устройство погребальной камеры не всегда одинаково. В курганах Шибе, Катанда, 1, 2, 3 и 5-м Пазырыкских, Туэкта-1 погребальная камера устроена в виде двойного сруба; в курганах 4-м Пазырыкском, Башадар-1, -2, Туэкта-2 — в виде одинарного. В курганах Шибе, Катанда, 1, 3, 4-м Пазырыкских пространство между стенками срубов засыпалось мелким камнем. В курганах 5-м Пазырыкском и Туэкта-2 засыпалось мелким камнем пространство между стенкой могилы и стенкой сруба.

В других случаях, как это можно видеть в курганах 2-м Пазырыкском, Туэкта-1, межстенное пространство оставалось свободным. Во всех курганах погребальная камера занимала две трети могильной ямы, оставляя свободной её северную часть. Полы погребальных камер сделаны из толстых досок-плах (исключением является курган Башадар-1, где пол оставался земляным).

Бревенчатые потолки погребальных камер сверху были покрыты в несколько слоев берёстой и стеблями курильского чая; для этого иногда использовалась лиственничная кора (курганы 1-3-й Пазырыкские). В кургане Башадар-2 потолок сверху был покрыт чёрным войлоком. Погребальные камеры ставились прямо на дно могильной ямы (курганы Шибе, 3, 4, 5-й Пазырыкские, Туэкта-2, Башадар-1, -2), или на слой битого камня (Пазырыкские 1 и 2-й), или, как в кургане Туэкта-1, — на тонкий слой щебёнки. Устройство перекрытия всегда одинаково: оно состояло из бревенчатого наката и камней и поддерживалось над погребальной камерой конструкцией из шести вертикальных столбов и двух поперечных балок. Только в кургане Туэкта-1, самом большом по площади, перекрытие поддерживали 12 столбов и 4 балки.

Во всех алтайских курганах умершие лежали в деревянных колодах-саркофагах, в Катандинском вместо колоды находилось два деревянных ложа, на которых покоились погребенные. Там, где удалось проследить положение умерших, выяснилось, что они лежали на спине, головою на восток, в кургане Шибе — на запад. В кургане Шибе, 2 и 5-м Пазырыкских курганах были обнаружены мумии умерших. Способ, которым были мумифицированы погребенные в этих трёх курганах, один и тот же. С.И. Руденко считает, что трупы всегда мумифицировались, но не во всех курганах они сохранились. [22]

Во всех алтайских курганах северная часть могильной ямы отводилась под захоронение коней. Кони лежали на дне могилы — на земле (Шибе, Пазырыкские курганы 1, 4, 5-й), либо на подстилке из коры и курильского чая (3-й Пазырыкский курган), или из берёсты (Башадар-2, Берель), либо на слое камней (Туэкта-2, Катандинский).

Из приведённого сопоставления видно, что все конструктивные детали и черты погребального обряда, свойственные кургану Шибе, находят аналогии в тех или иных Больших Алтайских курганах, за исключением одной детали — западной ориентировки погребённого. При описании положения шибинской мумии в колоде уже обращалось внимание на то, что голова была отделена и находилась на некотором расстоянии от туловища. Несмотря на то, что могила была разорена, и грабители, несомненно, всё переворошили в поисках ценностей, вряд ли можно думать, что они повернули мумию в противоположную сторону. Пусть западная ориентировка погребённого остаётся особенностью кургана Шибе — она всё равно не даёт никаких оснований сближать курган Шибе с хуннскими захоронениями Ноин-Улы, [23] где гробы всегда были ориентированы в направлении север — юг.

Сопоставление Шибинского кургана и Ноин-Улинских по другим признакам также свидетельствует о серьёзных различиях. Характерным внешним признаком курганов Ноин-Улы является квадратная, а не округлая каменная насыпь со сторонами, ориентированными по сторонам света и «хвостом» с южной стороны насыпи. «Хвосту» соответствует расположенный под ним ход, ведущий в могилу, первоначально поло́го, а затем довольно круто спускающийся в могильную яму. Могильные ямы Ноин-Улинских курганов имеют квадратную форму и глубину от 6 до 13,5 м.

Дно могильной ямы выстилалось из толстых плах. На дне устанавливалась камера в виде двойного сруба. В отличие от Шибинских и других алтайских курганов скифской эпохи, в которых со всех четырёх сторон оставались свободные пространства, в ноин-улинских могилах внутренний сруб одной своей стороной, южной, вплотную примыкал к стенке внешнего сруба. Внутри камеры помещался дощатый прямоугольный гроб, который стоял либо посередине, либо возле восточной стенки по линии север — юг. Потолок камеры состоял из 13-15 плах, которые покоились на стенах камеры и опорных столбах, находившихся внутри камеры, чего нет в алтайских курганах. Характерной особенностью всех исследованных Ноин-Улинских курганов является их единообразие. Эта общность сказывается не только в их внешнем облике и в форме

могильной ямы, но и в деталях устройства погребальных камер и даже гробов. Для погребальных конструкций Ноин-Улинских курганов характерно высокое плотницкое мастерство. По мнению С.И. Руденко, все делалось специалистами-плотниками. [24]

Сравнение Шибинского кургана с Ноин-Улинскими даёт возможность проследить в погребальном обряде ряд сходных черт (каменная насыпь, двойной сруб, драпировка стен тканями и др.). Однако это сходство не специфично; эти признаки в равной мере присутствуют во всех алтайских курганах и свидетельствуют, очевидно, о широких связях населения Горного Алтая и степей Центральной Азии на протяжении, по крайней мере. 1-го тысячелетия до н.э.

Шибинский курган роднят с алтайскими и отличают от курганов Ноин-Улы такие свойственные только первым особенности, как многослойный накат из бревён, захоронение в колоде-саркофаге, помещение колоды у южной стенки камеры и ориентация её по линии восток-запад, захоронение в северной части могильной ямы коней.

Таким образом, сравнительный анализ погребального обряда Шибинского и других Больших Алтайских курганов, с погребальным обрядом хуннской знати в Ноин-Уле показывает, что курган Шибе органически входит в группу алтайских курганов и не обладает никакими специальными чертами, позволяющими датировать его более поздним временем, чем остальные алтайские курганы.

Лаковая чашечка из кургана Шибе и вопросы его датировки. ^

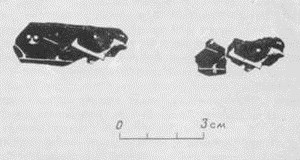

Если судить по той уверенности, с какой некоторые авторы, ссылаясь на найденную в кургане лаковую чашечку, настаивают на датировке Шибинского погребального комплекса хуннским временем, по той точности, с которой проф. Умехара назвал дату её изготовления, то можно думать, что в распоряжении исследователей было хорошо сохранившееся изделие. По-видимому, именно так и полагал С.И. Руденко, писавший, что он не обнаружил лаковой чашечки среди вещевого комплекса из Шибе. [25] На самом же деле лаковая чашечка сохранилась в виде небольших фрагментов, из которых только один, размером 4×1,5 см, имеет деталь орнамента в виде ломаной линии, расширяющейся по углам (рис. 5). Ни о каких надписях, дающих твёрдую опору для датировки, как что имело место на лаковых изделиях из Ноин-Улы, здесь нет и речи. Лак чёрный, орнаментальная деталь, которой совершенно недостаточно для восстановления всего раппорта орнамента, выполнена красной краской.

Как ни велик авторитет проф. Умехары, трудно понять, на что он опирался, датируя этот фрагмент лакового изделия временем между 86 и 48 гг. до н.э., [26] тем более, что имевшиеся в его распоряжении образцы

Рис. 5. Фрагмент лаковой чашечки из кургана Шибе.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

древнелаковых изделий были весьма немногочисленны. Вероятнее всего, он просто высказал своё мнение по поводу возможной датировки этого орнамента. [27] Во всяком случае автор настоящей статьи не обнаружил аналогии орнаменту па фрагменте чашечки из Шибе ни среди лаковых изделий из Ноин-Улы, ни вообще среди лаковых вещей ханьского времени. Не является аргументом в пользу указанной датировки и сам факт появления лаковых изделии в Шибе, поскольку сейчас хорошо известно, что лаковое производство в Китае существовало уже в период Западного Чжоу (XI-VII вв. до н.э.), достигнув ко времени Чжаньго (V-III вв. до н.э.) высокого совершенства. [28] Напомним в связи с этим, что лаковые изделия, правдa, без орнамента, были найдены на Алтае не только в кургане Шибе, но и в большинстве других Больших Алтайских курганов. Образцы этих лаков, а также лаки из Шибе и Ноин-Улы в химической лаборатории Государственного Эрмитажа были подвергнуты анализу, который показал, что красный пигмент во всех образцах идентичен и представляет собой ртутную киноварь. По степени размягчения в щёлочи алтайские лаки гораздо мягче, чем лак из Ноин-Улы, причём наибольший разрыв по этому показателю наблюдается между образцами из Шибе и Ноин-Улы. [29] Более интересны результаты сравнительного анализа образцов лаков, полученные методом инфракрасной спектрологии химиком Д.Н. Глебовым на кафедре молекулярной спектрологии Ленинградского государственного университета, показавшие, что лаки из Пазырыкских курганов и курганов Шибе идентичны и отличаются от лаков из Ноин-Улы. По мнению заведующей химической лабораторией Эрмитажа Н.Г. Герасимовой, ноин-улинские лаки изготовлены из сока лакового дерева, а алтайские — из тунгового масла. Для плёнок, получаемых на основе тунгового масла, как раз характерны высокая прочность, эластичность и нерастворимость. Может быть и прав был С.И. Руденко, высказавший предположение, что шибинская чашечка, как и лаки из других алтайских курганов, была изготовлена не в Китае, а на Алтае, где имелись все необходимые компоненты для лако-

вого производства. [30] К сожалению, это предположение нельзя ни доказать, ни опровергнуть, но сам факт идентичности всех лаков из Больших Алтайских курганов и отличие их от ноин-улинских весьма примечателен. Этот факт указывает на отсутствие связи между наличием лаковой чашечки в кургане Шибе и проникновением на Алтай хуннов.

Что касается орнамента на шибинской чашечке, то не стоит ли искать аналогии ему в коллекции лаковых изделий, обнаруженных при раскопках в Чанша? [31] Большинство этих изделий украшено орнаментом. На некоторых в общий рисунок орнамента включается геометрическая линия с расширяющимися уголками, которая по своим очертаниям сходна с деталью орнамента шибинской чашечки. Материалы из Чанша датируются IV-III вв. до н.э., т.е. временем, к которому относятся Пазырыкские курганы, и которым, как нам представляется, следует датировать и весь комплекс кургана Шибе.

Антропологический тип «шибинца». ^

Антропологическое изучение скелета старика из Шибинского кургана было проведено Г.Ф. Дебецом. [32] Г.Ф. Дебец обратил внимание на огромные размеры черепа, которые, по его мнению, затрудняют расовую диагностику. Однако очень длинное, широкое и плоское лицо со слабо развитой клыковой ямкой, высокие круглые орбиты, слабо выступающие носовые кости указывают на принадлежность его к азиатскому расовому стволу. Детализируя антропологическую характеристику, автор отмечает сходство «шибинского человека» с тунгусами из Прибайкалья и хуннами из Забайкалья и Монголии. [33] Учитывая, что в эпоху бронзы (афанасьевская культура) на Алтае жило европеоидное население, Г.Ф. Дебец связал монголоидные черты шибинского черепа и предложенную М.П. Грязновым датировку кургана с проникновением на Алтай хуннов. Это заключение, по-видимому, и навело С.В. Киселёва на мысль о том, что в Шибинском кургане захоронен представитель хуннской знати. [34] Накопление антропологических материалов показало, что для этой концепции нет серьёзных оснований.

Уже Г.Ф. Дебец высказал предположение, что проникновение монголоидов на Алтай имело место в середине 1-го тысячелетия до н.э., как раз опираясь на выраженную монголоидность черепа из кургана Туэкта-6. [35] Изучение антропологических материалов из Пазырыкских курганов подтвердило это предположение. С.И. Руденко, в свою очередь, обращает внимание на сложность антропологического состава населения Горного Алтая в скифское время. Наряду с европеоидными черепами (3-й Пазырык) имеются и монголоидные, которые численно даже преобладают (2, 4, 5-й Пазырыкские). [36] Так, у черепа из 5-го Пазырыкского кургана форма черепной коробки долихокранная, такая же, как у черепа из Шибе, на черепах из курганов Пазырык 2-й и 4-й — брахикранная. [37] Из трёх мумифицированных голов из Пазырыкских курганов одна, мужчины, из 2-го кургана, — с выраженными монголоидными особенностями; вторая, мужчины, из 5-го кургана, напоминает по расовым признакам современных казахов (т.е. тоже имеет монголоидные черты); третья, женщины, из 2-го кургана, — европеоидная. [38]

Часть старых и некоторые новые антропологические материалы из Горного и Предгорного Алтая были изучены В.П. Алексеевым по современной антропологической методике, в программу которой входят признаки, позволяющие отчётливо разграничивать европеоидов и монголоидов. [39] Характеризуя группу черепов из Горного Алтая V-IV вв. до н.э., В.П. Алексеев подчёркивает преобладание в ней представителей монголоидного расового ствола. Уточняя высказанное Г.Ф. Дебецом положение о появлении в середине 1-го тысячелетия до н.э. на Алтае монголоидов, он пишет: «...речь должна идти о проникновении не отдельных представителей, а целых групп нового населения, в орбиту влияния которого входили не только представители местной знати, но и социальные низы. Это явствует из того, что монголоидные особенности, в том числе уплощённость лица, выражены примерно одинаково на черепе из богатых Пазырыкских курганов и на черепе из рядового могильника Курай III». [40]

Из сказанного ясно, что интенсивные связи населения Горного Алтая с кочевым населением Центральной Азии существовали задолго до образования хуннского племенного союза. Следовательно, нет решительно никаких оснований видеть в захороненном в Шибинском кургане старике монголоидного типа представителя хуннов. Монголоидность «человека из Шибе» вообще не может рассматриваться в качестве аргумента для датировки этого кургана.

Основные выводы. ^

1. Сравнительное изучение погребальных обрядов курганов Шибе с алтайскими и с Ноин-Улой показало полное сходство кургана Шибе с алтайскими курганами.

2. Фрагменты лаковой чашечки из Шибинского кургана не дают оснований для её датировки ханьским временем. Наиболее вероятные аналогии на лаке относятся к IV-III вв. до н.э.

3. Монголоидный антропологический тип погребённого из кургана Шибе не может служить основанием для датировки Шибинского кургана, поскольку монголоидные черты встречаются у погребённых и в других алтайских курганах.

4. Датировка кургана Шибе укладывается в рамки времени сооружения других Больших Алтайских курганов, т.е. не позднее III в. до н.э.

5. Курган Шибе не может служить основанием для выделения особого Шибинского этапа в периодизации культуры ранних кочевников Алтая.

[1] Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950; Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953; Он же. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.-Л., 1960.

[2] Грязнов М.П. Раскопки Княжеской могилы на Алтае. — «Человек», 1928, №2-4, с. 217-219.

[3] Griaznov M.Р., Golomshtok E.A. The Pazyryk Burial of Altai. — “The American Journal of Archaeology”. 1933, vol. 37, part 1, p. 32, note 2.

[4] История СССР с древнейших времён до образования древнерусского государства, ч. 1-2. М., 1939, с. 400; Грязнов М.П. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае. — КСИИМК, 1947, вып. 18, с. 10; Он же. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950, с. 10.

[5] Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, с. 33.

[6] Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. — «Труды института этнографии АН СССР», 1948, Новая серия, т. 4.

[7] Киселёв С.В. Указ.соч., с. 335.

[8] Там же.

[9] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая..., с. 360.

[10] Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая..., с. 336.

[11] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая..., с. 342.

[12] Там же, с. 346.

[13] Там же.

[14] Черников С.С. К вопросу о датировке предметов «звериного стиля» в Восточном Казахстане. — В кн.: Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по вопросам скифо-сарматской археологии. М., 1972, с. 35.

[15] Чеpнецов В.Н. Рецензия на книгу С.И. Руденко «Культура населения Горного Алтая в скифское время». — «Советская этнография», 1954, №2, с. 185-186.

[16] Киселёв С. Указ.соч., с. 390.

[17] Кызласов Л. Р., Смирнов К.Ф. Рецензия на книгу С.И. Руденко «Горноалтайские находки и скифы». — СА, 1954, №19, с. 334.

[18] Описание кургана Шибе заимствовано из докторской диссертации М.П. Грязнова «Пазырык. Погребение племенного вождя на Алтае». Экземпляр рукописи хранится в отделе истории первобытной культуры Эрмитажа. Пользуюсь случаем принести М.П. Грязнову благодарность за помощь в работе и возможность воспользоваться его наблюдениями, полевыми чертежами и рисунками.

[19] В дальнейшем при указании глубин будет употребляться термин «от поверхности».

[20] Материалы по погребальному обряду и конструкциям Алтайских курганов даются по работам, указанным в примеч. 1, а также по следующим: Радлов В.В. Сибирские древности. — ЗРАО, Спб., 1895, т. 7, Новая серия; Сорокин С.С. Большой Берельский курган (полное издание материалов раскопок 1895 и 1959 гг.). — ТГЭ, 1969, т. 10, с. 208-236; Гаврилова А.А. Раскопки второго Катандинского могильника. — СА, 1957, №27.

[21] Радлов В.В. Указ.соч., с. 186-189; Сорокин С.С. Большой Берельский курган..., с. 213.

[22] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая..., с. 331.

[23] Материалы по погребальному обряду и конструкциям Ноин-Улинских курганов даются по работе: Руденко С.И. Культура хуннов и Ноин-Улинские курганы. М.-Л., 1962.

[24] Руденко С.И. Культура хуннов..., с. 21.

[25] Фрагменты чашечки хранятся в Эрмитаже (инв. №4888/54).

[26] М.П. Грязнов сообщил мне, что в распоряжении проф. Умехары находились лишь фрагменты чашечки и ничего более.

[27] Мнение проф. Умехары было высказано в устной форме в личной беседе с М.П. Грязновым и с его слов вошло в литературу и столь часто цитировалось.

[28] Лубо-Лесниченко Е.И. Китайские лаковые изделия из Ноин-Улы. — ТГЭ, 1969, т. 10, с. 267.

[29] В химической лаборатории Эрмитажа был произведён анализ следующих фрагментов лаков:

1 группа, курган Шибе (колл. 4888/54, 4888/101, 4888/162). По степени размягчения в щёлочи самые мягкие лаки.

2 группа, 4-й Пазырыкский курган (колл. 1686/154, 1686/155, 1686/107, 1886/108), 5-й Пазырыкский курган (колл. 1687/153), 6-й Пазырыкский курган (2063/7). По степени размягчения в щёлочи вторая группа твёрже первой группы.

3 группа, курган Башадар-1 (колл. 2066/24), курган Туэкта-1 (2179/916, 2179/918), курган Туэкта-2 (колл. 2180/84). По степени размягчения в щелочи лаки такие же, как в группе 2.

4 группа, курган Ноин-Ула. Самый твёрдый лак.

Лаки всех групп дают реакцию на масляное связующее. В органических растворителях (ацетон, спирт и т.д.) не растворяются. В неорганических кислотах не растворяются. Щёлочь (20%-ный водный раствор) делает образцы эластичными, но набухания не наблюдается; лаки сохраняют плотную структуру. Красный пигмент определялся микрохимическим путём, а также на микролазерном анализаторе в физической лаборатории Эрмитажа физиком А.И. Косолаповым. Результаты совпали: красный пигмент — ртутная киноварь. Химический анализ проведён Л.И. Олейниковой.

[30] Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая..., с. 167.

[31] См.: Го Мо-жо. Каталог лаковых предметов из раскопок в г. Чанша. Пекин, 1957, с. 51, рис. б (на кит. яз.).

[32] Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948.

[33] Там же, с. 140-141.

[34] Киселёв С.В. Указ.соч., с. 335.

[35] Дебец Г.Ф. Указ.соч., с. 137, 143.

[36] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая..., с. 67.

[37] Там же, с. 65-66.

[38] Там же, с. 67.

[39] Алексеев В.П. Палеоантропология Алтая эпохи железа. — «Советская антропология», 1958, №1, с. 45-48.

[40] Там же, с. 46.

L. Barkova

The Shibe Barrow: problems of dating. ^

The author investigates the funerary ritual of the Shibe Barrow with a view to determining its date. Concurrently, she subjects to critical examination the arguments hitherto advanced in favour of a late date for that barrow which is regarded by some researchers as exemplifying a separate period in the early history of the nomad tribes on the Altai — the Shibe Period. Her conclusions are as follows:

1. In point of structure and the repertory of grave goods, the Shibe Barrow in no way differs from other Altaian barrows. It is, however, utterly dissimilar in these respects from the barrows of Noin-Ula.

2. The ornament of the fragments of a Chinese lacquer cup found in the Shibe Barrow does not warrant dating the latter to the Han period. Analogous lacquer ware dates from the fourth and third centuries B.C.

3. The fact that the old man buried in the Shibe Barrow was a Mongoloid cannot serve as the basis for dating the barrow, since persons of the Mongoloid race are found buried in other Altaian barrows as well.

4. The Shibe Barrow falls within the span of time of the construction of other great Altaian barrows, i.e. not later than the third century B.C.

5. The Shibe Barrow possesses no features which might mark it as chronologically distinct from other Altaian barrows, and there is no reason for recognizing the existence of an independent later period which would bear its name.

Л.Л. Баркова

Л.Л. Баркова