|

|

|

|

Рис. 1. Золотая обкладка личины (деталь). Уландрык III, курган 4.(Открыть в новом окне) |

Рис. 2. Древнетюркское изваяние. Мухор-Тархата.(Открыть в новом окне) |

В Чуйской степи (Кош-Агачский р-н) открыто также шесть палеолитических мастерских. Исследована мастерская на буграх Бигдон у подножия Курайского хребта, в 13 км к северо-западу от с. Кош-Агач. Площадь её превышает 800 кв.м. Находки залегали на поверхности и в топкой прослойке дёрна. С площади 160 кв.м собрано в среднем 130 отщепов, заготовок и законченных орудий на каждый квадратный метр. Законченные орудия составляют около 1% всех находок. Количественно преобладают протолеваллуазские нуклеусы, подпрямоугольные нуклеусы леваллуа и протопризматические, хотя есть и нуклеусы весьма архаического облика с беспорядочными сколами, дисковидные и микронуклеусы. Из орудий выделяется серия остроконечников и несколько оригинальных орудий с оттянутым остриём. Часть таких рубящих орудий изготовлена из целого каменного желвака путём двусторонней оббивки, что напоминает ашельскую технику. Несколько других орудий внешне сходны с ашельскими рубилами, но в более грубом исполнении. Мустье представлено типичными остроконечниками, скрёблами, зубчатыми формами и орудиями с выемками. Ряд остроконечников выполнен в технике леваллуа. Встречаются остроконечники с подтёской ударного бугорка и ретушированные. Длина их 9-14 см. Мастерская функционировала начиная со среднего и вплоть до финальной стадии верхнего палеолита, возможно даже до мезолита. Кроме того, в Кош-Агачском р-не открыто пять древнетюркских изваяний: два — в степи Макажан на правом берегу р. Коксу; в местности Терс-Акан по дороге из Ташанты в Кош-Агач; близ с. Мухор-Тархата; на холме Каман-Тон на правом берегу р. Бугузун. Раскопаны три древнетюркские оградки, с которых изваяния были вывезены ранее. Выявлены центральная яма с остатком столба, наружные угловые ямы под столбы, а на плитах ограды на р. Юстыд обнаружены гравированные изображения всадников и животных. Два новых местонахождения петроглифов выявлены в 10 км к юго-востоку от с. Кош-Агач, на горах Мешельдык и Жалгыз-Тобо. В последнем пункте обнаружена ещё и древнетюркская руническая надпись (38 знаков) .

А.М. Кулемзин

Продолжение охранных раскопок в Кемеровской области. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 189.

Отряд Южносибирской экспедиции Кемеровского университета вёл исследования в северо-восточной, лесостепной части Кемеровской обл. В Чебулинском р-не продолжены раскопки поселения Шестаково XI, начатые в 1979 г. Вскрыто около 150 кв.м. Найдено несколько сотен обломков керамики, кости домашних и диких животных, различные поделки из железа, кости, рога, камня. Отметим находки костяных черешковых и железных трёхлопастных наконечников стрел, железного крюка для подвешивания колчана, каменных лощил и пестов. Материал относится в основном к таштыкской культуре и раннему средневековью. Есть несколько фрагментов андроновских горшков и орнаментированный венчик, близкий ирменской или карасукской посуде.

Раскопан частично разрушенный таштыкский курган (5) в могильнике Шестаково II. Под насыпью оказалась каменная подквадратная выкладка с могильной ямой (3,4×3,2 м), где сохранились обгоревшие остатки сруба. Глубина ямы 40-45 см. Захоронение произведено по обряду трупосожжения с сожжением могильного сооружения. На дне ямы расчищен слой мелких обуглившихся костей и полностью деформировавшихся масок из белой глины. У стен находилось 28 сосудов баночной и кубковидной форм, в том числе, целые.

В Тисульском р-не у с. Вознесенка продолжены охранные раскопки поселения андроновского времени на Песчаном озере, начатые в 1979 г. Вскрыто около 60 кв.м площади сохранившейся периферийной части поселения.

А.Л. Кунгуров

Работы Бийского отряда. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 189-190.

Отряд экспедиции Алтайского университета продолжал изыскания в районе Бийска и Барнаула, а также в Солтонском, Смоленском и Советском р-нах Алтайского края.

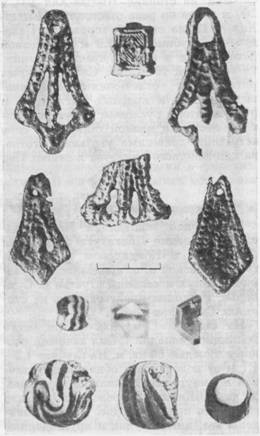

Зооморфный псалий из погребения 11 грунтового могильника Аэродромный.

(Открыть в новом окне)

Близ Барнаула у сел Турина гора, Гоньба и у Научного городка обнаружено семь поселений IV-II вв. до н.э., городище первых веков нашей эры и курганные могильники Гоньба II и Научный городок VI. Из курганов в могильнике Гоньба II была выпахана каменная курильница на четырёх ножках IV-II вв. до н.э.

В Бийске продолжались аварийные раскопки грунтового могильника Аэродромный (V-III вв. до н.э.). Исследовано шесть погребений. Все они ограблены. Погребения совершены в вытянутом положении на спине и ориентированы на запад — юго-запад. Два погребения сопровождались захоронением коня: в одном конь положен на левом боку, головой на северо-восток, у северной стенки ямы на 10-20 см выше человека, в другом — кости человека и коня перемешаны. В могилах найдено четыре глиняных сосуда (кувшин с прямым

венчиком, чашка и два горшка), предметы конской упряжи (бляхи для креплений ремней, обломок застёжки сбруйного ремня с кососрезанным основанием, два двухдырчатых псалия, один из которых украшен головкой хищника), два бронзовых ножа, один из которых был воткнут в курдюк барана, два обломка бронзовых проволочных шейных гривен, три подвески-«костылька», бронзовые овальная плоская подвеска с отверстием и две бляхи со спиральным орнаментом.

В с. Точильное Смоленского р-на на р. Песчаной открыто четыре поселения IV-II вв. до н.э. На поселениях Точильное II и IV ниже слоя с находками IV-II вв. до н.э., на глубине 85-90 см, обнаружены изделия каменного века — резец, ножевидные пластины, отщепы, обломки камня. В с. Шульгин лог Советского р-на на третьей надпойменной террасе р. Катунь на глубине 70 см найден крупный кремнёвый скол. В с. Новотроицк Солтонского р-на на 15-20-метровых отрогах сопок, являющихся третьими надпойменными террасами р. Ушлеп, открыты две верхнепалеолитические стоянки и собраны кремнёвые отщепы, галечные и призматические нуклеусы, ножевидные пластины и заготовки орудий.

Г.Н. Курочкин

Работы на Кадатском водохранилище и у ручья Берёзового. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 190.

Отряд Сибирской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР исследовал северный берег Кадатского водохранилища. На мысу у безымянного ручья выявлено поселение эпохи энеолита и бронзы Кадат VI, где заложен раскоп площадью 320 кв.м. Толщина культурного слоя 25-30 см. Собрана коллекция кремнёвых орудий, костяная проколка и рубящее орудие типа тесла на вытянутой гальке, обнаружены кости крупного и мелкого рогатого скота, лошади и косули. Вся керамика плоскодонная, большей частью орнаментированная. Некоторые узоры напоминают орнаментацию сосудов афанасьевской культуры, другие находят аналогии в окуневской керамике, хотя и более архаичны. Выявлено несколько ям и кострищ, часть которых относится к более позднему времени. Керамика, аналогичная собранной на поселении Кадат VI, найдена также в шурфах и траншеях по всему берегу. В одном из разведочных раскопов обнаружено скопление материала более ранней эпохи — раздробленные кости животных и фрагменты ямочной и ячеистой керамики неолитического облика.

Повторно обследовано поселение на высоком мысу у ручья Берёзового, где ранее под остатками культурного слоя тагарского времени в слое суглинка было выявлено скопление кремня и костей зубра. Изучение местонахождения позволило установить, что здесь была стоянка эпохи мезолита или верхнего палеолита. Собрана коллекция кремня, в том числе, скребки, строгальный нож, проколка, скобель, а также кости зубра.

Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов

Работы в средневековом Уйбатском городе. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 191.

Экспедиция Московского университета продолжала исследование остатков Уйбатского города средневековых хакасов. Раскапывалась южная половина здания II — массивного прямоугольного сооружения с четырьмя башнями с восточной стороны. Выявлено несколько строительных периодов. Наиболее поздними здесь являются остатки впускного в холм буддийского святилища, предположительно датируемого XVI-XVII вв. В ступенчатой яме большого диаметра найдены куски обожжённой глиняной обмазки, части сгоревших деревянных конструкций и угли, гончарный шлак и более полусотни терракотовых «цац»— символических воспроизведений традиционных буддийских ступ. К IX-X вв. относятся остатки мощных деревянных столбов, поддерживавших верхние конструкции трапециевидной башни, отходящие от неё к западу невысокие сырцовые стенки, образовывавшие подобие платформы, каменные базы, остатки других деревянных конструкций. Ряд кирпичных стен в восточной и колоннаду в западной частях сооружения пока не удаётся соотнести с определённым хронологическим периодом. Первоначальный строительный ярус раскрыт в северной части южной половины здания, примыкающей к массивной поперечной стене. Полученный здесь план отличен от облика северной половины здания, раскопанной в 1979 г.: нет колонн, ниш, относительно много обломков штукатурки, посуды и кухонных остатков. Это указывает на разное назначение двух половин изучаемого здания. Начаты раскопки соединявшего их дверного проёма, расчищены также две узкие двери в восточной стене северной половины строения. Одна из них была заложена изнутри, вторая застроена примыкающей снаружи башней.

Обследованием прилегающей к зданиям I и II территории в радиусе 1,5 км зафиксированы остатки не менее семи распаханных жилищ и производственных объектов. С целью изучения одного из них (объект IV) к востоку от здания I раскопом вскрыто 875 кв.м. Найдено большое количество круговой и лепной керамики IX-XII вв., как городского, так и курганного облика, строительные материалы, кости домашних животных, бронзовая монета выпуска 1078-1085 гг. Выявлен ряд новых форм сосудов. Изучены остатки каркасного столбового здания, имевшего длину не менее 15 м. У древнего магистрального канала на поверхности найдены остатки гончарного горна (объект IX).

Разведками выявлены погребальная долина тагарской эпохи с восемью большими земляными курганами типа известных гробниц Салбыкской степи — по дороге от Хызыл Салды на д. Краснополье, ряд этнографических рисунков и тамг в логах горы Куня на Енисее и позднесредневековый могильник на горе Самохвал в г. Абакане. Дополнительно изучались рунические надписи на камнях кургана Узун-Оба. Перед одной из них, повествующей о жертвенном обряде, на площади 15 кв.м произведены раскопки. На плитах соседнего к западу кургана обнаружены тамги.

В.Д. Леньков

Исследования Екатериновского и Скалистого городищ. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 192.

Отряд Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного научного центра АН СССР продолжил исследование Екатериновского (Партизанский р-н) и Скалистого (Ольгинский р-н) городищ в Приморском крае.

Исследование остатков трёх жилищ на Екатериновском городище (всего раскопано 22 жилища) дало основание говорить о сложившихся традициях в возведении построек подобного рода в XI-XII вв. у чжурчжэней. Жилища строились на искусственно сооружённых террасовидных площадках с хорошо сохранившимися до настоящего времени опорными каменными стенками. Стены жилищ были деревянными и представляли собой врытые в землю наклонно к центру плотно пригнанные друг к другу жерди. Основание стен с наружной стороны укреплялось камнями и для сохранения тепла дополнительно присыпалось землёй. При разрушении жилищ основная масса земли обрушивалась внутрь, перекрывая дымоходные каналы различных по конфигурации канов, чем и объясняется наличие над всеми канами мощной «обваловки». Следовательно, принцип возведения жилых построек на Екатериновском городище был один и тот же. Это были жилища утеплённого типа наподобие эвенкийских «голомо». Они предшествовали периоду, когда чжурчжэни к концу XII и началу XIII в. полностью перешли к постройке жилищ наземного типа.

Вещевой материал раскопок представлен железными ножами, разнообразными наконечниками стрел, гвоздями, кресалом, ключами от замков, стеатитовым пряслицем, кухонным ножом-сечкой с петлёй для подвешивания, фрагментами станковой керамики и целым сосудом горшковидной формы. В жилище 21 найдены лежавшие вместе чугунные лемех и отвал, что позволяет более детально судить о способе крепления их друг к другу.

На Скалистом городище вскрыта часть террасовидной площадки с остатками производственных объектов. Терраса расположена в непосредственной близости от мастерской 1, исследованной в 1973 г., что дало возможность получить датированный нумизматическим материалом второй половины XII в. вещевой комплекс и выявить производственный комплекс, связанный с плавкой и обработкой чёрных и цветных металлов. Исследованы остатки ещё одной плавильной печи. Основание её покоилось на фундаменте из огнеупорной глины, забутованной в неглубокую яму. Печь трапециевидной формы несколько суживалась к устью. Длина её не превышала 2 м, высота сложенных из плоских камней стен плавильной ванны печи достигала 95 см от её пола. У устья печи находилась сливная камера в виде ящика, выложенного из больших плоских речных галек. Близ устья найдены куски криц весом от 3 до 12 кг, чугунные чушки, приготовленные для переплавки, готовые изделия из железа и большое количество отходов металлургического производства в виде шлаков и корольков.

Н.Ф. Лисицын

Разведки памятников каменного века в Хакасии. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 193.

Разведочная группа Среднеенисейской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР обследовала озёра и степные реки южной части Минусинской котловины с целью поисков памятников каменного века. В Бейском р-не открыт ряд разрушенных стоянок. У северо-восточной части оз. Белого, в 2 км к юго-востоку от с. Новотроицкого, в выдувах собраны мезолитические изделия: нуклеусы торцового скалывания, скребки, фрагмент наконечника дротика, отщепы из кварцита и зелёного кремнистого сланца. На северном берегу расположенного рядом оз. Чёрного найден материал мезолитического и неолитического облика: отщепы, пластины, наконечники стрел, микронуклеус. У оз. Подгорного сборы каменных изделий проводились в трёх пунктах: на выдувах юго-восточной части побережья найдены отщепы с ретушью, обломки галечных нуклеусов; в южной части — гальки с обработкой, скребок, нуклеус для снятия микропластинок; в северо-восточной части на дюнах собраны отщепы и три скребла палеолитического облика. На восточном берегу оз. Соснового подобран фрагмент скребла. На глинистых выдувах северо-восточного участка берега оз. Челпан найдены два отщепа. Отщепы и гальки с обработкой встречены на песчаном всхолмлении у восточной части озера, у д. Лукьяновка.

В Усть-Абаканском р-не у с. Капчалы выявлены две разрушенные стоянки мезолитического времени. Первое местонахождение расположено у юго-восточной части оз. Солёного к югу от села. На выдувах собраны отщепы и два микронуклеуса для скалывания призматических микропластинок. Вторая стоянка располагалась на небольшом песчаном холме на высоте 3 м над уровнем р. Уйбат в 6 км от села, в местности Грань. Здесь найдены отщепы и боковой скребок из серого полупрозрачного кварцита.

Н.П. Макаров

Работы Красноярского краеведческого музея. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 193-194.

Экспедиция музея вела разведки и раскопки в Емельяновском, Сухобузимском и Северо-Енисейском р-нах Красноярского края. Разведка по р. Большой Пит результатов не дала. На среднем Енисее был осмотрен участок от г. Дивногорска до р. Кан. В устье р. Маны вскрыто 20 кв.м. Находки культурного горизонта I зафиксированы в слое тёмной гумусированной почвы на глубине 25-50 см от дневной поверхности. Среди изделий имеются бронзовое шило, мелкие концевые скребки подтреугольной формы из кремня и халцедона, каменные наконечники стрел треугольной формы с прямой и слегка вогнутой базой, призматические пластины и отщепы. Керамика орнаментирована налепными рассечёнными валиками, поясками «жемчужин», ямочными вдавлениями, оттисками зубчатого штампа и рубчатой лопатки. Горизонт II фиксируется на глубине 1,3-1,4 м от дневной поверхности в слое светло-коричневой супеси. Найдены грубо оббитые гальки и отщепы, возможно палеолитического времени. На местонахождении Мана II в 300 м выше пос. Усть-Мана, на 6-7-метровой левобережной террасе, культурные остатки представлены призматическими нуклеусами, отщепами, пластинками, найденными на глубине 15-30 см от поверхности.

В 1,5 км выше дачного поселка Боровое, на 10-11-метровой левобережной енисейской террасе, обнаружена многослойная стоянка. В слое тёмно-серого песка на глубине 30-40 см от дневной поверхности зафиксированы фрагменты керамики и скопление мелких дроблёных костей животных. Находки культурного горизонта II приурочены к светло-коричневой супеси и залегают на глубине 68-85 см от дневной поверхности. Раскопана неолитическая мастерская. Найдены призматические, конические и клиновидные нуклеусы, ножевидные пластинки, отщепы. На стоянке Монастырская при зачистке борта террасы собраны отщепы, призматические пластинки, фрагменты керамики с орнаментом из вдавлений наклонно поставленного зубчатого штампа. В 27 км от Красноярска на правом берегу Енисея в местности Сады найдены каменный молот, наконечники стрел треугольной формы с черешками, костяное тесло с ушками, фрагменты сосудов, украшенных оттисками зубчатого штампа. Близ д. Кубеково обнаружено каменное изображение головы человека в виде треугольной призмы высотой 10 см, на острой грани которой выбито углубление рта, а в верхней части боковых граней — углубления глаз. При осмотре террасы правого берега Енисея против пос. Атаманова найдены каменный топор, отщепы, украшенная тонкими волнистыми налепными валиками керамика.

На р. Кан на стоянке Подпорожная в толще тёмно-жёлтого песка на глубине 30-35 см от поверхности обнаружены каменный топор, отщепы, призматические пластинки. На местонахождении Козловшино собраны фрагменты толстостенной керамики и железный плоский асимметрично-ромбический наконечник стрелы кыргызского времени. На стоянке Боровое под дёрном, на глубине 10-30 см от дневной поверхности, обнаружены пережжённые фрагменты черепа человека. Инвентарь погребения: два железных тесла с закраинами, железные ножи, пуговички, бронзовые бусы, спиралевидные серьги, подвески из клыков хищника, костяные пластинки с сетчато-ромбическим резным орнаментом (одна с изображением бегущей лошади). Керамика орнаментирована вдавлениями наклонно поставленного зубчатого штампа, налепными валиками, ногтевыми вдавлениями, пальцевыми защипами. Погребение датируется серединой I тысячелетия н.э.

А.М. Мандельштам

Раскопки могильника Карадат II. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 194-195.

Экспедицией Ленинградского отделения Института археологии АН СССР продолжены начатые в 1975 г. раскопки небольшого могильника «скифского» времени Карадат II у подножия горы Карадат южнее пос. Чаахоль Улуг-Хемского р-на Тувинской АССР. Могильник представляет собой вытянутую с юга на север цепочку из больших погребальных сооружений со срубами в глубоких ямах. Могильник ограблен в древности, вследствие чего сопровождающий инвентарь сохранился частично. Однако находки в срубах подтвердили предполагаемую датировку могильника: V-III вв. до н.э. К тому же времени относятся более многочисленные здесь погребения в каменных ящиках, как правило не имеющие отчётливых наземных признаков. Поиски их проводились путём снятия поверхностного слоя на значительных участках близ сооружений со срубами. Установлено, что большие каменные ящики, содержавшие три и более захоронений, входят в одну цепочку с сооружениями со срубами. Таким образом, полностью подтвердились наблюдения, сделанные ранее на могильнике Аймыр-

лыг, что имеет существенное значение для понимания внутренней топографии памятников названного периода. Получены новые данные о характере размещения небольших каменных ящиков с одиночными захоронениями относительно цепочки больших сооружений. Принадлежность их к тому же «скифскому» периоду не вызывает сомнений ввиду находок в них глиняной посуды и других предметов, хорошо известных по материалам памятников этого времени.

С.В. Маркин

Раскопки палеолитических местонахождений в Кемеровской области. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 195.

Отряд Южносибирской экспедиции Кемеровского университета вёл исследование памятников верхнего палеолита Шорохово I и Бедарево I в Новокузнецком р-не Кемеровской обл.

Местонахождение Шорохово I расположено на левобережной цокольной террасе р. Томи высотой 36-40 м. Вскрыто около 100 кв.м культурного слоя, залегающего в слое карбонатизированного суглинка. Основная масса находок представлена неретушированными пластинами, отщепами, сколами. Ядрища призматические. Выделяется небольшая группа изделий, скалывание которых велось не на широкой плоскости, а на торце. Орудия включают скребки, проколки, пластины с ретушью, зубчато-выемчатые изделия из пластин.

Местонахождение Бедарево I расположено на склоне террасы левого берега р. Томи на высоте 35-40 м. Здесь вскрыто около 150 кв.м и обнаружено несколько призматических ядрищ из зелёного кремнисто-глинистого сланца, скребок на пластине с ретушированными продольными краями, выемчатое орудие, отщепы. Зачисткой террасы выявлен ещё один палеолитический слой, отделённый от вышеописанного стерильной прослойкой суглинка.

Л.С. Марсадолов

Исследования в Онгудайском и Улаганском районах Горного Алтая. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 195-196.

Отрядом по изучению памятников эпохи ранних кочевников Горно-Алтайской экспедиции Алтайского университета в окрестностях с. Ело Онгудайского р-на раскопаны два кургана и каменная оградка.

Курган, раскопанный в могильнике Семисарт I, представлял собой три примыкавших друг к другу каменных ящика, сооруженных на уровне древней дневной поверхности и забутованных внутри и снаружи сланцевыми плитками. С трёх сторон (кроме северной) ящики были окружены горизонтально лежавшими массивными плитами и кольцом из мелких плиток. В самом большом ящике погребённый лежал на левом боку с сильно подогнутыми ногами, головой на северо-запад, без вещей. Среди плиток забутовки найдены обломки костей животных, мелкие фрагменты неорнаментированной керамики и верхний камень зернотёрки. На дне второго ящика, пристроенного к юго-восточной стенке первого, находились череп и кости ног коня. Юго-западной стенки у второго ящика не было. Узкий проход соединял его с третьим ящиком, на дне которого на большой плите лежали обломки челюстей и трубчатых костей барана. За пределами ящика с костями коня, у западного его угла,

между камнями забутовки обнаружен роговой псалий с тремя круглыми отверстиями. Псалий имеет аналогии в кургане Аржан в Туве и в памятниках киммерийского времени в Восточной Европе, что позволяет предварительно датировать курган VIII-VII вв. до н.э.

Подобный курган с двумя каменными ящиками раскопан у подножия горы Первый Межелик, в 1 км к востоку от с. Ело. В одном ящике было разграбленное погребение человека, в другом — череп и кости ног коня. В 1 км к юго-востоку от с. Кара-Коба, у подножия горы, расчищена оградка (0,80×0,75 м) из восьми вертикально поставленных плит. Под двумя слоями плит покрытия находки не обнаружены.

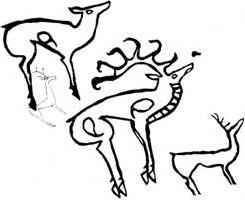

Кроме того, обследованы большие курганы эпохи ранних кочевников в могильниках Шибе, Туэкта, Башадар и Пазырык. Выявлено три ряда поминальных сооружений с западной стороны от каждого пазырыкского кургана, составлены планы разнообразных выкладок вокруг них. Для дендрохронологического анализа взяты образцы древних и современных деревьев в районе Пазырыкских курганов и у с. Ело. В 1 км к западу от пос. Улаган, на правом берегу р. Башкаус, обнаружена цепочка из девяти курганов, возможно эпохи ранних кочевников. Вереница отдельно лежащих камней связывает эти курганы с каменным сооружением в виде квадрата со стороной 11 м с прямоугольными пристройками по углам. В долинах рек Большой Улаган и Башкаус зафиксировано несколько одиночно и парно-стоящих стел внутри прямоугольных оградок. В 12 пунктах Улаганского р-на осмотрены и скалькированы разновременные петроглифы, где преобладают изображения горного козла и марала.

Н.П. Матвеева

Работы на Андреевском озере. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 196.

Андреевский отряд экспедиции Тюменского университета вел раскопки на участке XV южного берега Андреевского озера. Продолжено исследование поселений эпохи позднего неолита и энеолита, начатое в 1976 г. На площади 120 кв.м вскрыты полностью два сооружения и угловые части трёх соседних построек на северной окраине поселка. Жилища представляют собой полуземлянки подквадратной формы (3,5×4,0 м) с глубокими (до 0,5 м) канавками и хозяйственными ямами.

Стратиграфия повторяет ранее зафиксированную: жилища и канавы боборыкинского времени прорезают культурный слой с остатками поздненеолитических сооружений. Найдены развалы крупных плоскодонных сосудов с разреженной орнаментацией отступающей палочкой, орудия на ножевидных пластинах, тесло, обломок шлифованного сверлёного диска из сланца с выбитым на поверхности трилистником. В более ранних постройках обнаружены фрагменты архаичных круглодонных сосудов, сплошь украшенных густым накольчатым и волнисто-прочерченным узором, наконечник стрелы, проколки, скребло, долота, шлифовальники, нуклеусы, ножевидные пластины и отщепы.

С.С. Миняев

Работы на городище Баажин-Алаак. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 197.

Отряд Саяно-Тувинской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР продолжил работы на городище Баажин-Алаак в 2 км к западу от пос. Чаахоль Улуг-Хемского р-на Тувинской АССР. В центральной части памятника был заложен раскоп 2 площадью 60 кв.м, примыкающий к западному борту раскопов 1969-1970 гг. Культурный слой (10-15 см) залегал непосредственно под дёрном, на глубине 12-15 см, и состоял из серой гумусированной супеси с включениями углей и золы. Выявлено 12 разновременных хозяйственных ям и одна столбовая. Зафиксирована засыпка некоторых ям плотно утрамбованной материковой глиной.

Находки представлены железными изделиями (ножи, накладка) и керамикой. Орнамент (ромбы, мелкие квадратики и треугольники, нанесённые поясками на плечики сосудов с помощью штампа, налепной валик с защипами) характерен для керамики уйгуров, что позволяет в целом датировать городище второй половиной VIII — началом XI в. Отметим несколько фрагментов керамики, орнаментированной врезными волнистыми линиями. Обычно она датируется более ранним временем.

В.А. Могильников

Работы Алтайской экспедиции. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 197-198.

Экспедиция Института археологии АН СССР вела разведки и раскопки памятников в зонах мелиоративного строительства в Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском и Кош-Агачском р-нах Горно-Алтайской а.о. у сёл Кара-Коба, Теньга, Малый Еломан, Яконур, Мульта, Катанда, Курай, Джазатор. Большинство обследованных памятников являются курганами эпохи раннего железа и тюркского времени. Оградки афанасьевской культуры округлой формы из вертикально вкопанных каменных плит обследованы по обоим берегам р. Урсулы близ д. Теньга и на правом берегу р. Катуни в 7 км ниже д. Малый Еломан. На камнях последней ограды, очевидно в эпоху раннего железа, выбиты изображения козлов. Наскальные рисунки зафиксированы у д. Кара-Коба на левом берегу Урсулы и на скалах правого берега Катуни в 10 км вниз по реке от д. Малый Еломан. В целом большая концентрация памятников отмечена на правом берегу Катуни ниже д. Малый Еломан в урочищах Сальджар и Каракорум, в степи Самаха близ д. Джазатор, в Курайской степи. Памятники пазырыкской культуры отмечены в межгорных долинах по рекам Кокузек и Джазатор. Большое число курганов эпохи раннего железа и тюркского времени находится у с. Яконур.

У д. Кара-Коба в межгорной долине на левом берегу Урсулы насчитывается более 120 курганов, оградок и поминальных сооружений эпохи раннего железа и тюркского времени. При этом курганы раннего железного века приурочены к повышенным местам долины. Все они носят следы ограбления. В центре долины находятся два разграбленных кургана диаметром около 40 м и высотой до 3 м. Раскапывался расположенный в средней части долины комплекс памятников VI-VIII вв., включающий погребения по обряду трупоположения с конём, курганы-кенотафы с конскими захоронениями, каменные прямоугольные оградки и культовые сооружения в виде одиночных и смежных круглых выкладок, содержавших захоронения коней с ограниченным набором инвентаря (остатки удил, псалий и стремян), датирую-

щего эти сооружения VI-VII вв. Лошади были уложены на животе с подогнутыми ногами, голова завёрнута на бок, передняя часть туловища обращена на север — северо-запад. С северо-западной стороны от этих выкладок отмечены стоящие вертикально по нескольку в ряд камни, наподобие балбалов у прямоугольных оградок. С западной стороны от конского захоронения в стенке ямы был устроен подбой, в котором находились берестяные футляры с остатками органического тлена внутри. Круглые выкладки примыкают друг к другу в направлении запад — восток. Данный тип памятников открыт в тюркских древностях впервые, относится к числу наиболее ранних памятников кудыргинского этапа и связан, очевидно, с культом коня, распространенным у тюрок. Функциональное назначение их определить трудно. Возможно, это один из видов поминальных сооружений этнической группы тюрок, обитавших в VI-VII вв. на Центральном Алтае. Полной аналогии конструкции этого типа пока не имеют, но балбалы, стоящие, как и в Кара-Коба, с северо-западной стороны каменных сооружений, зафиксированы по обоим берегам Катуни в Онгудайском р-не у Малого Еломана, очерчивая их ареал на Центральном Алтае.

В.И. Молодин

Исследования памятника Сопка 2. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 198-199.

Западносибирский отряд Североазиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР продолжал изучение памятника Сопка 2, расположенного в Венгеровском р-не Новосибирской обл. на останце коренной террасы в месте впадения р. Тартас в Омь. Сплошной площадью вскрыто более 2100 кв.м, исследовано 170 погребений, прослежены остатки поселения эпохи ранней бронзы. Три неолитические могилы потревожены более поздними погребениями. Захоронения произведены в неглубоких ямах, в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Найдены остродонные сосуды, украшенные отступающей палочкой, костяные игловидные наконечники стрел, тесло, украшения из кости, раковин, зубов животных. Погребения датируются развитым неолитом.

Основная масса захоронений (142) относится к эпохе бронзы. Погребения совершены в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Есть ярусные, коллективные (от двух до шести человек) и вторичные захоронения, несколько случаев частичной кремации. Часто костяки посыпаны охрой. Инвентарь состоит из каменных и костяных наконечников стрел, гарпунов, бронзовых ножей, шильев, игл, костяных проколок, украшений из бронзы, позолоченной бронзы, золота и серебра (височные подвески, браслеты, серьги, разнообразные бляхи, подвески, в том числе с чеканкой). Отметим находки трёх многосоставных литейных форм. Сосуды в могилах редки. Находки двух классических кротовских горшков, наряду с остальными, явно доандроновскими, позволяют отнести данные погребения к кротовской культуре.

Две андроновские могилы характеризуются стандартными для этой культуры погребальным обрядом и инвентарем. Сосуды — фёдоровские. Яма ирменского погребения с сосудом перерезает кротовскую могилу. Три саргатских погребения обнаружены под курганом 25 диаметром около 30 м. Под насыпью выявлен глубокий кольцевой ров. Могилы сильно потревожены. Обнаружены два глиняных жертвенника, серебряные эсовидные серьги, бусы, поделки из бронзы, железный меч с бронзовой рукоятью. Три тюркские могилы дали ма-

териал, позволяющий отнести их к сросткинской культуре: накладка на колчан, украшения, пояс с бронзовыми бляхами, украшенными растительным орнаментом, железные удила, наконечники стрел. В одной из могил погребён ребёнок с чучелом лошади. Отмечен случай искусственной деформации черепа. Исследовано погребение среднеиртышской культуры с костяным наконечником стрелы и характерным сосудом. Два позднесредневековых погребения интересны сосудами лесного облика. 13 захоронений принадлежат барабинским татарам. Погребённые были завёрнуты в берёсту, положены на спине, головой на юго-запад. Инвентарь: железные кельты-мотыжки, стремена, кольчатые удила, наконечники стрел из железа и кости, сосуды.

Из находок в слое поселения отметим фрагменты керамики с гребенчато-ямочным орнаментом, каменные орудия, отщепы. Стратиграфически поселение явно докротовское.

В.Т. Монгуш

Разведка в Каа-Хемском районе Тувы. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 199.

Отряд по исследованию каменного века Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории вёл разведки в Каа-Хемском р-не Тувинской АССР по правому берегу р. Каа-Хем (Малый Енисей) от Кызыла до р. Белбей. Осмотрены надпойменные террасы р. Каа-Хем и её притоков — Копту, Шан, Оштан, Мерген и Белбей. В 1 км севернее с. Бояровка на правом берегу р. Копту, на береговых террасах, обнаружены нуклеусы, концевые и боковые скребки, скрёбла, отщепы. Находки относятся к позднему палеолиту. В месте впадения р. Шан в протоку Малого Енисея обнаружена неолитическая стоянка. Дёрновый слой стоянки снесён при строительстве. В обнажении вскрыт слой с кремнями и остатками костей. Каменный инвентарь представлен отщепами, пластинами, микропластинами, двусторонне ретушированными наконечниками стрел, нуклеусами, скребками, выемчатым орудием, фрагментами стенок и днищ сосудов. Орудия изготовлены из кремнистой породы.

На правом берегу Каа-Хема, в 67 м от р. Оштан, на невысоком холме, найдена каменная стела (1,37×0,30 м) древнетюркского времени с изображениями тамги и различных знаков на четырёх сторонах и верхушке. В 1,5 км восточнее с. Усть-Бурен на правой террасе собраны каменные орудия палеолитического облика. На склоне у подножия горы Согуналыг, на поверхности почвы и на глубине 1-7 см, найдены каменные орудия. Изделия окатаны и покрыты известковым натеком. В инвентаре имеются рубящие орудия крупных и средних размеров из валунов и галек, нуклеусы, чопперы, отщепы, серия галек со следами обработки.

В.М. Морозов

Работы в бассейне нижней Оби. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 199-200.

Северный отряд Уральской экспедиции Уральского университета продолжал исследование памятников на правом берегу Оби близ пос. Перегребное Октябрьского р-на Тюменской обл. Исследованы курган, грунтовой могильник, три селища и городище.

Курган содержал лишь кострище и фрагмент керамики. Из четырёх вскрытых погребений грунтового могильника три были детскими, в том числе одно с инвентарём: орнаментированный туесок (у головы), мешочек с двумя бронзовыми кольцами и цепочкой (на шее),

ажурная бляшка из белой бронзы (у подбородка). Погребённые лежали вытянуто на спине с неустойчивой ориентировкой.

На трёх поселениях вскрыто пять сооружений: четыре средневековых и одно (частично) периода раннего железа. Два хозяйственных наземных сооружения со слабо углублёнными (10-20 см) котлованами подчетырёхугольной формы размерами 4,0×3,5 м ориентированы с северо-запада на юго-восток. Очагов нет, вход находился с юго-восточной стороны. Оба жилища относятся к типу полуземлянок с углублённым от 0,5 до 1,0 м котлованом прямоугольной формы (4,6×4,6 м), ориентированным по линии выхода с северо-запада на юго-восток. Стенки ровные, углы прямые, угловые столбы поддерживали четырёхугольную раму перекрытия. Вход, в одном случав в виде навеса, в другом — в виде коридора, находился с юго-восточной стороны. Очаги располагались в центре на глиняной вымостке в деревянной раме и песчаной «подушке». Вскрытое частично жилище эпохи раннего железа представляло собой приподнятую площадку предположительно округлой формы.

Кроме того, начато исследование слоёв раннего железа на поселении Перегребное 2 и финальной бронзы на поселении Перегребное 4.

Разведками в Октябрьском р-не обнаружены средневековый грунтовой могильник Чемаши и поселение Юрты, содержащее энеолитический слой. На поселениях Шеркалы 13, 14 вскрыты слои ранней и финальной бронзы.

П.И. Навротский

Разведка в Кулундинской степи. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 200.

Кулундинский отряд экспедиции Алтайского университета вёл разведки в Ключевском, Михайловском и Волчихинском р-нах Алтайского края. Открыто два курганных могильника и шесть поселений.

В 3,5 км к северо-западу от с. Западный Угол Ключевского р-на обнаружен одиночный курган диаметром 26 м и высотой 2 м, а в 1 км к югу от с. Полуямки Михайловского р-на — курганный могильник Полуямки I, насчитывающий 12 насыпей диаметром 4-18 м и высотой 0,2-1,0 м. Насыпи частично распаханы. Поселения Белое I-VI вытянуты цепочкой вдоль южного берега оз. Белого (Волчихинский р-н). На поселении Белое I (200×20 м) прослеживаются 10 жилищных западин размерами 7×2 м. Западная часть его размывается. Поселения Белое II-VI находятся на песчаных дюнах. Вследствие эрозии почвы культурный слой частично разрушен. Собранный материал (каменные отщепы и наконечники стрел треугольной формы с ромбическим основанием, пряслице, керамика с отпечатками уголка отступающей палочки) разновременен и датируется от эпохи раннего металла до раннего железа.

С.П. Нестеров

Исследования в долинах рек Абакан и Табат. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 200-201.

Отряд Североазиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР исследовал средневековые памятники в долинах рек Абакан и Табат в Аскизском и Бейском р-нах Хакасской а.о. На левобережье Абакана, в междуречье Аскиза и Еси, выявлено и обследовано семь новых памятников, отнесённых предварительно к кыргыз-

скому времени. Раскопан курган в чаатасе Чалбах, оказавшийся разграбленным. Обнаружены остатки захоронения подростка по обряду трупоположения. В нижнем течении р. Табат выявлено 15 памятников. Конструкции намогильных сооружений, обряд погребения и инвентарь позволяют отнести их к началу II тысячелетия н.э. Раскопки памятников Тастых-туглах, Ортызы-оба, Хара-Тигей, Тербен-хол, Слепеле-хол-пильтыр, Кёзеелиг-хол, Яван-хол дали интересные предметы вооружения, сбруи, утвари, орудий труда. Привлекает внимание оригинальное оформление и орнаментация чеканенных серебром железных накладок сбруи. Наряду с традиционными геометрическими мотивами орнамента, получившими широкое распространение с начала II тысячелетия н.э., встречаются изделия со сложным криволинейным узором, восходящим, вероятно, к к гуннской эпохе. В одном из курганов обнаружены железные плоские наконечники стрел, железные сбруйные накладки в сочетании с поясными бляшками из бронзы. Полученные материалы характеризуют культуру енисейских кыргызов эпохи развитого средневековья.

На памятниках Ах-хол-чолы, Табат-Бельтырин-таглары, Терен-хол-Пильтыр, Кёзеелиг-хол исследованы объекты эпохи развитой бронзы. Большинство их ограблено. Наряду с погребениями людей обнаружены ритуальные захоронения собак. Обращает на себя внимание наличие в составе синхронных памятников объектов, значительно разнящихся в конструктивном отношении. Так, в карасукском могильнике Кёзеелиг-хол, помимо традиционных квадратных оград из плит песчаника, исследована плоская выкладка округлой формы из массивных обломков необработанного камня, перекрывавшая захоронение с типично карасукским инвентарём: сосудом, украшениями, коленчатым ножом.

А.П. Окладников, В.Е. Медведев

Раскопки в Сакачи-Аляне. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 201-203.

Амуро-Уссурийский отряд Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР продолжал исследования многослойных поселений у с. Сакачи-Алян на нижнем Амуре. Работы велись в двух пунктах: примерно в 0,5 км выше села и на береговом утесе Гася, в 300 м от первого, в месте слияния с Амуром Малышевской протоки, вытекающей из оз. Петропавловское.

Первое поселение расположено на 6-8-метровой террасе юго-западного склона распадка, по которому протекает почти пересохший ручей. До недавнего времени этот участок был занят нанайскими жилыми и хозяйственными постройками. От них сохранились столбы, колья, остатки канов. Эти комплексы, содержавшие поливную керамику, фарфор, изделия из железа, бронзы, стекла и нефрита, а также ямы, заполненные костями рыб, зверей и ракушками, в значительной мере разрушили слои эпохи средневековья и раннего железа. Находки чжурчжэньской культуры XI-XII вв. (станковая серая керамика, металлические предметы, в том числе изящная круглая поясная бляха с прорезями) и керамика эпохи раннего железа показывают, что это место и тогда было обитаемо. Залегавший глубже под рыхлым, мешаным грунтом неолитический слой, связанный с серовато-жёлтой и оранжево-жёлтой глинами, разрушен поздними перекопами лишь частично. Каменная индустрия и керамика позволяют выделить на памятнике по крайней мере два этапа данной эпохи. Для позднего этапа характерны

шлифованные орудия, в первую очередь прямоугольные и трапециевидные в сечении тёсла. Керамика украшена амурской плетёнкой; с подобными черепками в неолитическом горизонте залегала и керамика, орнаментированная гребенчато-пунктирным штампом. Расчищена часть разрушенного водами Амура котлована неолитического жилища, с которым, видимо связаны два наполовину целых краснолощеных сосуда, стоявших у края углубления. Под неолитическим слоем, в плотной комковатой охристой глине, залегали характерные для мезолита инструменты из тёмно-серого или чёрного кремня — миндалевидные остроконечники, изделия в виде остроконечников-тёсел или скребловидно-топоровидные орудия, а также «гобийские» нуклеусы.

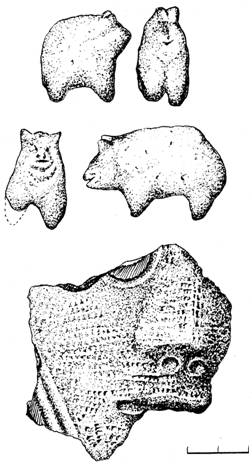

Фигурки медвежат и фрагмент сосуда

из неолитических жилищ.

Поселение у с. Сакачи-Алян.

(Открыть в новом окне)

На утёсе Гася, возвышающемся на 13-14 м над Амуром, в раскопе площадью 223 кв.м, в дёрне и глубже выявлены остатки нанайских домов с канами. Ими перемешаны залегавшие глубже культурные остатки эпох чжурчжэней и раннего железа (найдено много керамики, схожей с урильской). Местами поздние комплексы нарушили и самый мощный в раскопе неолитический пласт, в котором прослежены остатки трёх жилищ. Жилища располагались вдоль края утёса, обращённого к реке. Они округлые в плане, сравнительно небольшие (6,7×5,5 м). В заполнении и на полу жилищ найдены изделия из камня и обожжённой глины. Кремнёвый инвентарь представлен тёслами, наконечниками стрел, скребками, ножами, ножевидными пластинами, проколками, отщепами. Керамика, среди которой есть почти целые и целые сосуды, в том числе покрытые ярко-красной краской, характеризуется орнаментальными мотивами, присущими нижнеамурскому неолиту. Отметим оригинальные изделия из обожжённой глины: штамп для нанесения узора на сосуды, обломки фигурок человека, орнаментированные пряслица. Интересны фигурки медведей из жилищ 2 и 3 фрагмент краснолощеного сосуда с изображением личины. Последний найден в жилище, отстоящем всего на несколько метров от известных сакачи-алянских личин — петроглифов на базальтовых валунах. Близ жилища 2 на глубине 85-95 см от поверхности открыт комплекс из семи каменных грузил от сетей, располагавшихся цепочкой длиной до

70 см. Рядом с грузилами лежали фрагменты керамики, отщепы, четыре гальки и плоский обломанный камень с выдолбленной лункой. Нижний горизонт — плотная глина, в которую были впущены основания неолитических жилищ,— дал обильный мезолитический материал, в целом аналогичный вещам подобного горизонта в пункте I.

Е.Д. Паульс, М.Л. Подольский, Н.Ю. Кузьмин

Раскопки могильников у д. Калы. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 206-204.

Группы Среднеенисейской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР вели раскопки могильников у д. Калы в зоне строительства Означенской оросительной системы.

Раскопан курган позднекарасукского времени высотой 0,6 м. Квадратная ограда размерами 6×6 м была сложена из валунов. В центре находилась ограбленная могила (2,0×1,0×0,4 м) с погребением взрослого человека, положенного на спине, головой на восток. В головах и ногах стояли два больших яйцевидных сосуда с насечками по шейке. В сосуде у ног найден бронзовый нож с грибовидной шляпкой. В заполнении могилы обнаружена бронзовая пуговица. С востока к ограде примыкали три пристройки с детскими захоронениями, совершёнными на глубине 20-25 см на правом боку, головой на восток. Инвентарь детских могил представлен бронзовыми пуговицей и скобочкой, большим яйцевидным и тремя маленькими сосудами (один плоскодонный и два на поддонах). Вся посуда богато орнаментирована в верхней части насечками и оттисками зубчатого штампа. У северной стены ограды на уровне древней поверхности найден бронзовый перстень с двумя выпуклостями.

В северной части этого обширного могильника позднекарасукского и раннетагарского времени исследованы две невысокие насыпи. Прямоугольные в плане ограды (длина стенок 4-6 м) сооружены из небольших валунов и содержали по одной могиле в центре (один и два костяка). Могильные ямы имели глубину до 0,4 м от дневной поверхности. Обнаружены остатки деревянных конструкций, в одном случае сгоревших. Погребённые положены на спине, головой на запад. Одна ограда с востока имела две постройки с детскими могилами. Курганы ограблены, инвентарь представлен только керамикой и двумя бусинами из сердолика. Керамика в основном баночной формы; один сосуд со слабопрофилированной шейкой и один, небольшой, типа чашки с цилиндрическим туловом. Одна банка украшена горизонтальным валиком, «чашка» — узкими горизонтальными бороздками. По обряду и инвентарю это — раннетагарские курганы; ряд особенностей (конструкция оград и пристроек, малая глубина ям) сближает их с описанным выше позднекарасукским курганом. Нетипичен для раннего тагара и сосуд с валиком.

Тесинский могильник у д. Калы насчитывает более 40 могил, расположенных на площади 21×17 м. Это в основном подпрямоугольные выкладки из валунника и ограды из грубых плит с каменным закладом внутри. Исследовано 26 могил, содержавших 35 захоронений, В конструкции сооружений широко применялись дерево и берёста. Основной обряд погребения — захоронение отдельных костей скелетов взрослых людей (рёбра — иногда в анатомическом порядке, коленные чашечки, обломки таза, крестца, черепа, реже — костей стоп) с определённым набором вещей: глиняные сосуды (баночные, на поддоне, квадратные и др.), железные и бронзо-

вые предметы, носившиеся на поясе (ножи, шилья, пряжки, кольца, ложечковидные застежки, ажурные бляхи, поясные пластины). Часто в одной могиле находились два и более последовательных захоронений, разделённых земляной прослойкой. Другой тип погребений представлен индивидуальными и коллективными погребениями взрослых и детей, скелеты которых не нарушены. Исследовано семь таких могил. Из них две были захоронениями новорождённых без инвентаря и одна — подростка, относящаяся к раннетагарскому времени. Факт сосуществования обоих типов тесинских погребений доказывается взаимоперекрыванием могил и однотипными вещами. Ряд вещей имеет хуннские аналогии (ложечковидные застёжки, костяной наконечник стрелы с расщеплённым насадом, каменная пластина, железный трёхпёрый наконечник стрелы) и датирует погребения II-I вв. до н.э. Отметим находки бронзовой поясной пластины с изображением лошади и ряда железных и костяных предметов, видимо от конской узды, происходящих из могил с захоронением отдельных частей скелетов.

Раскопки подтвердили существование в тесинское время особого обряда погребения, истоки которого пока неясны, — захоронения отдельных костей человеческого скелета с вещами. Ранее такие могилы встречались единично. Впервые они исследованы в 1979 г. в пункте IX могильника Маяк, расположенного неподалёку.

Л.М. Плетнёва

Работы Томского отряда. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 204-205.

Отряд экспедиции Томского университета вёл раскопки Козюлинского курганного могильника и Басандайского IV городища.

Могильник у д. Козюлиной Томского р-на Томской обл. на левом берегу р. Томи насчитывал 86 курганов. В 1923-1924 гг. он раскапывался И.М. Мягковым. В 1980 г. исследовано 30 насыпей размерами от 2×2 до 6×7 м и высотой 0,2-1,0 м. В большинстве курганов было по одному погребению, в нескольких — по два-три, в одном — девять захоронений. Как правило, они ориентированы на юго-восток. Одно погребение имело северо-восточную и одно — северо-западную ориентировку. Почти все погребённые были положены на древнюю поверхность, после чего возводился курган. Есть несколько детских погребений, впущенных в насыпь, и захоронения в могилах. Погребения совершены в вытянутом положении на спине, иногда кисти рук положены на таз. В трёх погребениях зафиксирована обкладка из плашек и разрубленных надвое брёвен берёзы, в нескольких — подстилка и покрывало из берёсты. Двое погребённых были положены на угли (видимо, обжигалось место погребения); три костяка были обожжены сверху. Инвентарь представлен топорами-тёслами, стременами, удилами, кресалами, ножами, пряслицами, украшениями (бусы из голубого, синего, чёрного стекла, бисер, различные бронзовые бляшки, пуговицы). Найдены монеты. Могильник датируется XVI-XVIII вв. и предположительно относится к томским татарам. Басандайское IV городище находится в 3 км к югу от г. Томска, на мысу правого берега р. Томи. В 10 м от оконечности мыса, поперёк него, проходят вал и ров. За линией укреплений с напольной стороны зафиксированы три прямоугольных западины размерами 6,0×4-4,5 м. Раскопом (100 кв.м) исследованы жилище 1 и часть межжилищного пространства. Проложена траншея через ров и вал. Толщина культурного

слоя 45-65 см. Коллекция находок включает керамику с валиковой орнаментацией, керамическую плитку, кусочки шлака, грузила. Судя по керамике, городище датируется второй половиной I тысячелетия н.э.

А.П. Погожева

Раскопки могильников ранней бронзы и ранних кочевников на Алтае. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 205-206.

Горно-Алтайский отряд Североазиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР вёл раскопки в Онгудайском и Шебалинском р-нах Горного Алтая.

В 4 км от пос. Ело Онгудайского р-на, в местности Кара-Бом, на краю небольшой долины, расположены три небольших кургана с каменными насыпями. В центре каждого из них просматриваются выходящие на поверхность плиты каменного ящика. Раскопки одного из курганов выявили сооружение из двух концентрических кругов — внешнего диаметром 7,3-8,0 м и внутреннего диаметром 4,0-4,5 м, выложенных из крупных плит сланца. В центре внутреннего круга на древней дневной поверхности поставлен ящик из вертикальных каменных плит, ориентированный с юго-запада на северо-восток. К торцовой юго-западной стенке ящика примыкала прямоугольная вымостка из крупного галечника, принесённого с реки. Пространство между кругами и вокруг ящика забутовано более мелкими обломками того же сланца. В ящике на глубине 0,2-0,3 м от поверхности найдены разрозненные кости человека, мусат с просверленным отверстием и бронзовый нож тагарского типа с кольцевым навершием. Погребение датируется ранним железом.

В том же районе, в 5 км к востоку, в уроч. Семисарт, в могильнике из 10 кольцевых оград, раскопаны две ограды. Кольца были обозначены вертикально стоявшими плитами сланца, возвышавшимися над современной поверхностью более чем на 1 м. В центре обеих оград находилась овальная в плане могильная яма, ориентированная с северо-востока на юго-запад и перекрытая плитами. Основное погребение в ограде 1 разрушено, плиты разбиты, кости перемешаны. На дне ямы было много охры, отмечен древесный тлен, найдены каменный предмет в виде фаллоса и днище остродонного сосуда. В той же ограде, в 0,9 м к северо-востоку от основной могилы, на уровне древней поверхности зачищена небольшая круглая ямка, вымазанная глиной и обожжённая. Она содержала перемешанные кости младенца. Погребение в ограде 2 не нарушено. Яма плотно закрыта плитами, костяк густо окрашен охрой. Погребение совершено на спине, с согнутыми в коленях ногами, головой на юго-запад. У головы стоял афанасьевский сосуд. Основные погребения обеих оград относятся к афанасьевской культуре. В Шебалинском р-не у пос. Куюс в уроч. Кара-Тенеш на первой террасе р. Верхней Кобы исследованы три каменные насыпи, вытянутые цепочкой по линии север — юг. Под первыми двумя обнаружены каменные ящики, перекрытые плитами, где погребённые были положены на правом боку, головой на восток, с сосудом скифского типа с залощённой поверхностью. Во втором погребении, кроме того, находились кости барана, два костяных трёхгранных наконечника стрел, бронзовые нож, крюк от колчана и полусферическая бляшка. С этим вторым погребением, видимо, связано сооружение из камня в виде девятилепестковой розетки диаметром

1,4 м. Середина розетки была заполнена жёлтым пережжённым суглинком без углей. Последняя (северная) каменная насыпь перекрывала могильную яму с каменной забутовкой и остатками венца сруба. Погребение нарушено, но нижняя часть костяка не тронута, что позволяет предполагать скорченное на правом боку положение умершего. В изголовье сохранилась часть крынкообразного сосуда. Инвентарь включал три костяных трёхгранных наконечника стрел, берестяной колчан, бронзовые крюк от колчана и обломок пластины, бронзовые акинак с навершием в виде голов двух грифов и литую полусферическую бляху с изображением двух лежащих козлов. Исследованные курганы датированы переходным от эпохи бронзы к раннему железу временем.

Д.Г. Савинов

Раскопки могильников в Барабинской лесостепи. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 206-207.

Южносибирский палеоэтнографический отряд Ленинградского университета при содействии Западносибирского отряда Североазиатской экспедиции Сибирского отделения АН СССР исследовал могильники Венгерово I и Осинцево III (Венгеровский и Чановский р-ны Новосибирской обл.).

В могильнике Венгерово I раскопан курган, сооружённый на месте существовавшего здесь ранее грунтового могильника эпохи бронзы. Положение погребённых — скорченное на левом боку, головой на юго-запад. В каждой могиле (всего пять) найдены глиняные сосуды с геометрическим орнаментом, сочетающим андроновские и ирменские элементы. Основные погребения кургана относятся к саргатской культуре. В центральном из них, нарушенном впускным захоронением, найдены костяные наконечники стрел, фрагменты железного ножа и керамики. Рядом с этим погребением с одной стороны на уровне древней поверхности находился кувшинообразный сосуд с костями младенца, с другой — грунтовая яма с подбоем, где погребённый положен вытянуто на спине, головой на северо-запад, без инвентаря. Последним в этом кургане было захоронение барабинских татар XVII-XVIII вв., прорезавшее центральную могилу.

В могильнике Осинцево III раскопан курган большереченской культуры, содержавший три погребения (мужчины, женщины и ребёнка). Положение погребённых — вытянутое на спине, головой на северо-запад. Найдены керамика, бронзовая серьга с подвеской, украшенной золотой фольгой, детали колчана (бронзовый крюк, костыльки и накладка из ребра животного), костяные и бронзовые наконечники стрел, костяная и железная ворворки. Находки датируют курган IV-II вв. до н.э. В том же могильнике исследованы три кургана предмонгольского времени. Это земляные насыпи усечённо-пирамидальной формы с ровиком у основания. Захоронения совершены на уровне древней поверхности (одно в деревянной раме) с берестяным покрытием внутри прямоугольного сруба со скошенными углами из двух-пяти венцов. Срубы ориентированы сторонами по странам света и носят следы сожжения. Они окружены рвом с одним входом и валом, сооружённым из земли, вынутой со дна рва. Раскопанные курганы несомненно представляют собой имитацию укреплённых жилищ-крепостей. Захоронения, за исключением детского, впущенного в пол сруба, нарушены. Детали погребального обряда проследить не удалось. Из инвентаря уцелели железные кольчатые удила, петельчатое стремя с выступающими «усиками» у основания

подножки, ажурная бронзовая накладка с растительным орнаментом, серебряный перстень с фигурным щитком, датирующие сооружения XI-XII вв.

В.Н. Седых, Е.Д. Паульс, М.Л. Подольский

Раскопки в зоне Означенской и Абаканской оросительных систем. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 207.

Отряд Среднеенисейской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР в зоне Абаканской оросительной системы у станции Тигей исследовал тагарский курган диаметром 50 м и высотой более 2,5 м. В основании насыпи находилась каменная ограда размерами 30×28 м. Ограда включала 10 каменных столбов (вкопанных стоймя плит) по углам и серединам сторон, два — у входа с северовосточной стороны, и один — в 30 м к юго-западу от ограды. На семи плитах ограды выбиты изображения. В центре ограды была одна ограбленная могила. Конструкция погребальной камеры обычна: сруб с полом и потолком и продольный накат над ямой. Размеры камеры по срубу — 3,4×2,8 м, глубина — более 2,5 м от поверхности погребённой почвы. Высота каменного намогильного сооружения достигала 2,5 м. В могиле был погребён мужчина. В заполнении ямы найдены фрагменты двух баночных сосудов подгорновского типа — с широкими горизонтальными желобками, две бронзовые бляшки с изображениями свернувшегося хищника и два грибовидных навершия. Навершия необычного типа: из согнутой бронзовой пластины с отверстием в центре, куда вставлен бронзовый гвоздь. Судя по найденному фрагменту золотой фольги, навершия были декорированы золотом. Исследованный курган по ряду признаков типичен для подгорновского этапа тагарской культуры. Редкие находки и грандиозность всего сооружения сближает его с курганами Узун-оба и Кара-курган, раскопанными А.В. Адриановым. Размеры кургана отражают, очевидно, высокий социальный статус погребённого.

В зоне Означенской оросительной системы раскопан курган 3 в могильнике Долгий курган. Курган интенсивно распахивался. Его диаметр к моменту раскопок составлял около 25 м, высота — 0,75 м. Курган имел ограду из брёвен диаметром до 0,3 м, положенных горизонтально на погребённую поверхность и укреплённых камнями. Основное погребение относится к сарагашенскому этапу, впускное — к тесинскому этапу тагарской культуры. Обе могилы ограблены. Сруб впускной могилы (2,9×2,7×0,3 м) сохранился на три венца и был поставлен на подсыпку из мелкого гравия толщиной до 0,1 м. В могиле похоронено не менее 10 человек — взрослые и подростки. Инвентарь включал баночные сосуды и железные поясные пряжки. В основной могиле (3,1×2,5×1,0 м) сохранился сруб в пять венцов с тыном и каменной забутовкой у стен. Могила имела два ряда перекрытия — один продольный, другой поперечный. Деревянная конструкция была сожжена, что определило наличие в могиле большого количества шлаков, кальцинированных костей людей и животных. Сруб заключал останки не менее 20 человек — взрослых и детей. В заполнении и на уровне дна зафиксированы остатки кожи и материи, возможно ковра. Инвентарь: глиняный горшок, бронзовые зеркала, ножи, шилья, бляшки с изображением оленя, бусы, полусферические бляшки, бронзовая диадема в обкладке из золотой фольги, чехлы и ножны из коры дерева.

Вл.А. Семёнов

Раскопки стоянки Тоора-Даш. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 208.

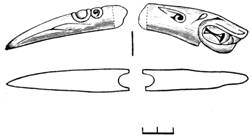

Отряд Саяно-Тувинской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР продолжал исследование стоянки Тоора-Даш на Верхнем Енисее. Вскрыто 130 кв.м и выделено 12 культурных слоёв, охватывающих исторические периоды от неолита до средневековья. Все слои разделены стерильными прослойками, общая мощность напластований превышает 3,5 м. Слои I-IV относятся к неолиту (отсчёт слоёв ведется снизу вверх). В культурном слое I открыто пять каменных сооружений, подобных сооружениям, исследованным в этом же слое в 1978-1979 гг. Они тянутся цепочкой вдоль берега реки в направлении запад — восток. В развале каменной кладки одного из них найдены костяной односторонний гарпун длиной около 20 см. В культурных слоях II-IV обнаружены фрагменты сосудов, орнаментированных оттисками гребенчатого штампа, кремнёвые и халцедоновые орудия, кости животных и рыб. Слой V содержал керамику афанасьевского облика и был перекрыт слоем с керамикой, близкой окуневской, но обладающей рядом специфических

Гарпун из слоя I стоянки Тоора-Даш.

(Открыть в новом окне)

черт. Материалы слоя VII представляют второй этап окуневской культуры в Туве. В слоях VIII-IX обнаружены керамика скифского облика, каменные грузила для сетей, каменные выкладки неопределённого назначения. Под одной из выкладок находились рога косули. Слой XI относится к гунно-сарматскому времени, слой XII — к раннему средневековью. Материал, полученный из пяти верхних слоёв, сравнительно невелик и недостаточен для более определенной культурной интерпретации.

В.И. Семёнова

Раскопки Урьевских городищ. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 208-209.

Отряд экспедиции Тюменского университета вел раскопки двух поселений эпохи железа в окрестностях пос. Урьево Нижневартовского р-на Тюменской обл.

Поселение Урьевское I находится на мысу, ограниченном с запада логом, а с юга — Каюковской протокой р. Оби, в 0,5 км к юго-востоку от посёлка. Вскрыты три жилища-полуземлянки шириной 5 м и глубиной до 0,4 м. Длину котлованов определить не удалось, так как они разрушены обрывом берега. В основании котлованов вдоль стен сохранились ос-

татки дерева. На полах двух жилищ зафиксированы очаги овальной формы и остатки горнов. К востоку от жилищ расчищены остатки деревянного настила. Вещевой материал представлен двумя железными топорами, тремя железными ножами, двумя бронзовыми пряжками, немногочисленными фрагментами керамики, орнаментированной редкими наколками костями диких животных и птиц. Многочисленны находки железных и бронзовых шлаков. Городище относится ко второй половине II тысячелетия н.э.

Поселение Урьевское III находится на левом берегу ручья, впадающего в протоку Каюковскую в 300 м от устья, в 1 км к востоку от пос. Урьево. Оно располагается на высоком участке, ограниченном с севера и юга небольшими ложками. На поверхности зафиксированы три жилищные впадины подпрямоугольной формы, с юга, запада и севера обнесенные валообразной насыпью и рвом. Раскопом в северной части городища исследовано жилище полуземляночного типа размерами 7×7 м с очагом в центре. Находки представлены керамикой, орнаментированной оттисками гребенчатого штампа, и орнаментированным глиняным грузилом цилиндрической формы со сквозным отверстием. Памятник датируется IX-XI вв.

Е.А. Сидоров

Работы у с. Милованова. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 209.

Миловановский отряд Новосибирской экспедиции Новосибирского пединститута продолжил изучение поселения эпохи поздней бронзы Милованово III. Раскопами 3 и 5 вскрыто 800 кв.м. Изучено пять новых жилищ (9, 9а, 9б, 10, 11) и завершены раскопки жилищ 7 и 8, начатые в 1979 г.

Все вновь открытые землянки слабо углублены в землю и аналогичны ранее известным на поселении. Жилища 9, 9а, 9б перерезают друг друга. Наиболее поздней из них является, видимо, землянка 9 с круглым купольным глинобитным очагом, который перерезает длинный очаг жилища 9а. Конструктивно жилище 9 не отличается от жилища 3; во многом схожи и керамические комплексы этих землянок. В жилище 9 обнаружено значительное число обрезков рога лося и некоторые поделки из него. Жилище 9а, пострадавшее при сооружении жилища 9, неоднократно перестраивалось. К нему относится ряд столбовых ям, некоторые хозяйственные ямы, в частности грушевидные в разрезе. Дно, а иногда и стенки таких ям промазывались глиной. Это жилище аналогично жилищу 7 и одновременно ему. К раннему периоду существования поселения относятся также жилище 9б (6×3 м) с узким коридорообразным выходом, аналогичное ранее исследованной землянке 4, и жилища 10 и 11, вскрытые частично. Вдоль стен жилища 10 прослежены канавообразные западины, в центре возвышенной площадки обнаружены два очага, которые функционировали поочерёдно. Этот факт и наличие парных столбовых ям свидетельствует о том, что оно подвергалось ремонту.

В межжилищном пространстве обнаружен ряд хозяйственных ям. Отметим небольшую яму, в которой находились череп лошади, медвежий коготь и бронзовый нож, аналогичный найденному на поселении Ирмень. Имеются ямы с запасами керамической глины.

Г.Л. Силантьев

Разведки средневековых памятников Приморья. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 210.

Разведочный отряд Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного научного центра АН СССР вёл поиски средневековых памятников в Приморском крае.

В Партизанском р-не, в 6 км к северо-востоку от д. Васильевки и в 12 км к северо-западу от станции Кузнецово, в южной части хребта Лозовый, в распадке между двумя сходящимися отрогами западных склонов хребта, открыто городище с мощной системой оборонительных сооружений. Насыпной вал протяжённостью свыше 5 км с остатками оснований башен идёт по гребням отрогов, а с запада, в наиболее узком месте распадка, его отгораживает от долины Рисовая падь. С востока городище защищено скальными обрывами хребта. На склонах распадка прослежены ряды искусственных террас с каменными подпорными стенками, западины от жилищ, остатки укрепленной усадьбы. На площади 21 кв.м вскрыт культурный слой мощностью до 0,5 м с фрагментами глиняной обмазки, костями, углем и остатками сгоревших деревянных конструкций. Раскопаны остатки жилой постройки с каменным цоколем стен и каменной обкладкой кановой отопительной системы. Городище предварительно датировано XI — началом XIII в.

В Шкотовском р-не были обследованы древние разработки — система искусственных террас и открытых штолен, идущих по выходам рудных жил. В одну из штолен вела лестница из тесаных блоков базальта. Обнаружена прямоугольная камера для обжига руды. Судя по находке здесь в 1930-х годах каменной черепахи, разработки относятся к средневековью.

В Кавалеровском р-не в 6 км от с. Суворова, на левом берегу р. Зеркальной, открыто неукрепленное поселение Суворовский поворот. Поселение распахивается. В подъёмном материале есть характерная для чжурчжэней XI — начала XIII в. керамика, монета XII в., шесть известняковых ступ, чека от ступицы колеса, шлаки. Зафиксированы обкладка кана и скопления глинобитной обмазки. У с. Суворова в долине ручья Садовый ключ открыто городище (110×110 м), обнесенное земляным валом высотой до 1,5 м и заплывшим рвом с внешней стороны вала. Шурфом вскрыт культурный слой мощностью до 0,5 м с углём и обломками глиняной обмазки. Найдена известняковая ступа и сероглиняная гончарная керамика, характерная для времени государства Бохай (VIII-X вв.).

В Чугуевском р-не у пос. Берёзовка открыты средневековое укрепление и неукреплённое поселение с искусственными террасами.

В.И. Смотрова

Работы Иркутского краеведческого музея. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 210-211.

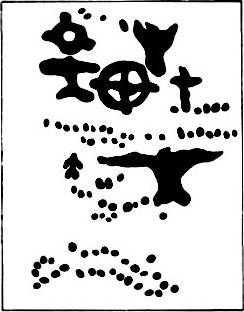

Экспедиция Иркутского областного краеведческого музея начала раскопки ритуального комплекса курыканского времени Хужир IV (Ольхонский р-н Иркутской обл.),. На площади 1500 кв.м, защищённой с трёх сторон горными грядами, зафиксировано 18 сложенных из валунов гнейсовой породы кладок, расположенных по овалу, длинная ось которого ориентирована с запада на восток. В центральной части памятника находится вертикально поставленный каменный столб высотой в 0,5 м от уровня современной поверхности. На площади 1035 кв.м обнаружено два намогильных и семь ритуальных сооружений. Риту-

альные кладки или жертвенники напоминают малые шатровые могилы (1,5×1,0 м) и в большинстве ориентированы продольными осями на север — северо-запад. Среди камней кладок, рядом с ними и непосредственно под плитами обнаружены мелкие угли, фрагменты толстостенной керамики, колотые и жжёные кости животных. Подобные находки отмечены и в зольниках двух ритуальных костров, зафиксированных поблизости друг от друга, почти в центре комплекса. Намогильные сооружения отличались от вышеописанных большими размерами и формой. Обе могилы ограблены ещё в древности, конструкции и погребальный обряд проследить не удалось. Погребение 1 сопровождалось «кольцевой» кладкой из плит гнейса, уложенных в один слой и окаймлявших центральное внутримогильное пространство. Сохранились лишь отдельные кости конечностей человека. Непотревоженным оказалось жертвоприношение, совершенное в юго-восточном секторе могилы: головы и копыта лошади, козлёнка и барана были положены в специально выдолбленное в скальном выходе углубление. Рядом обнаружены две обкладки из рога, видимо от конской сбруи, и две бронзовые полушарные пуговицы с насечками по краю, соединённые кусочком кожи. Погребение 2 находилось под кладкой, по форме близкой «плиточным». Внутримогильное устройство представляло собой каменный ящик (5×3 м), стенами которого служили вертикально поставленные плиты. При зачистке кладки обнаружены череп козлёнка, колотые кости животных, астрагал быка с геометрическим узором. Костяки разрушены грабителями. Уцелели кости нижних конечностей взрослого человека и фрагменты детского черепа. Сопровождающий инвентарь представлен бронзовой пуговицей, украшенной прочерченной линией, миниатюрным бронзовым крестиком с отверстием для привешивания, перламутровой пластинкой и бусинкой из пирофиллита.

Исследовалось также древнебурятское захоронение, обнаруженное в 3 км к юго-западу от пос. Хужир. Оно представляло собой сплошную овальную вымостку (3,1×2,2 м) из горизонтально лежащих в один слой плит гнейса (60×30 см), ориентированную по линии восток — запад. Под кладкой расчищена могильная яма размерами 2,8×0,7 м и глубиной 1,1 м от современной дневной поверхности. На дне ямы в выдолбленной деревянной колоде (2,2×0,5×0,04 м) обнаружен костяк взрослого человека. Погребённый лежал в вытянутом положении на спине, головой на восток. Левая рука была вытянута вдоль туловища, правая лежала поверх бедренной кости. Ноги от коленных суставов и ниже прикрыты своеобразным футляром из берёсты. Футляр круглый в сечении, размерами 60×40 см. Голова была прикрыта кусками берёсты. У левой руки располагался берестяной колчан с тремя костяными и тремя железными черешковыми наконечниками стрел, под пальцами правой руки — железный нож с остатками деревянной рукояти и ножен, у бёдер — железная овальная пряжка и две костяные обкладки лука.

В.Н. Соколов

Работы на средней Ангаре и Илиме. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 212.

Среднеангарский отряд Братского отделения Общества охраны памятников истории и культуры продолжил исследование поселения Усть-Шаманка I. Оно расположено на эрозионно-аккумулятивной аллювиальной террасе правого берега Ангары в устье р. Шаманки, да высоте 19,6 м от уреза воды Усть-Илимского водохранилища. Поверхность наклонена вниз по течению и к устью опускается до высоты 11,9 м. В расколах общей площадью 180 кв.м выделено три уровня залегания находок. Верхний, относящийся к эпохе раннего железа, привязан к слою сильно уплотнённой пылеватой гумусированной супеси тёмно-серого цвета и представлен фрагментами сосудов с налепными валиками, рассечёнными пальцевыми защипами, изделиями из камня (скребки, наконечники стрел) и железа, шлаками и крицами. Находки эпохи бронзы залегают на контакте сильно гумусированной супеси чёрного цвета и однородного слоя рыхловатой тёмно-жёлтой супеси. Это фрагменты керамики, в основном штриховой и со следами зубчато-штамповых вдавлений, скребки на пластинах, нуклеусы. В кровле темно-желтой супеси на глубине 70-80 см от дневной поверхности залегает материал раннего и среднего этапов развитого неолита. Отметим фрагменты керамики с отпечатками «сетки-плетёнки», клиновидные, конические и призматические нуклеусы, полиэдрические резцы, всевозможные заготовки. Собранный инвентарь имеет широкий хронологический диапазон: V тысячелетие до н.э. — I тысячелетие н.э.

Разведками в среднем течении р. Илим от д. Кочерга до пос. Шестаково, на участке протяжённостью 200 км, обнаружено семь памятников: Абакшино, Солодково, Наумово, Коченга I, II, Аталонова, Голиково. Наиболее интересно местонахождение на левобережной илимской террасе в устье р. Чоры у бывшей деревни Абашкино. В размыве береговой террасы на глубине 80 см от дневной поверхности расчищен костяк человека, положенного на левом боку, головой вниз по течению реки, по линии юг — север. Ноги были подогнуты в коленях, руки слегка согнуты в локтях и прижаты к бокам. С юго-западной стороны от него найдены кости грудного ребёнка. При костяке обнаружены семь крупных (до 29 см) наконечников гарпунов из рога, два костяных наконечника стрел с расщеплёнными насадами, три кремнёвых наконечника треугольной формы с черешками, позвонок крупной рыбы, фрагменты челюсти крупного дикого животного. Погребение предварительно датировано эпохой бронзы. В 25 м ниже погребения проведены зачистка борта террасы и шурфовка. Выделены три культуросодержащих слоя. В слое I на глубине 8-12 см от поверхности найдены фрагменты гладкостенной керамики и железное украшение, в слое II — штриховая керамика с оттисками отступающей лопаточки и «жемчужинами», в слое III на глубине 70-82 см — фрагменты керамики с оттисками сетки-плетёнки, остатки фауны.

Обследован левый берег р. Ия (приток Оки) в среднем её течении, в месте впадения в неё р. Тангуй. У подножия террасы найдено пять топоров, изготовленных из серого и светло-коричневого ангарского траппа и относящихся к типу топоров с «ушками» III тысячелетия до н.э. В кровле террасы шурфом выявлен культурный слой с двумя горизонтами находок. В верхнем горизонте найдено несколько кремнёвых отщепов и вскрыто мощное кострище, нижний, предварительно отнесённый к мезолиту, содержал фрагменты битого кремня и заготовку клиновидного нуклеуса.

Э.У. Стамбульник

Исследование могильника Аймырлыг. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 213.

На могильнике Аймырлыг раскапывалась группа XXXI, перспективность полного исследования которой стала очевидна в 1979 г. Благодаря произведённой ранее расчистке большой площади здесь раскрыто более 50 могил, преимущественно гунно-сарматского периода. Они располагались компактно, что подтвердило предположение о наличии здесь обособленного кладбища указанного времени, в основном занимающего другой участок, чем известные погребения «скифского» периода.

В большинстве могил обнаружены погребения в дощатых прямоугольных гробах, конструкция которых варьирует в деталях. Это обстоятельство, при учёте материалов из других исследованных в последние годы памятников, раскрывает новые возможности классификации таких захоронений, представляет интерес и в плане установления их внутренней хронологии. В немалом числе обнаружены также захоронения в долблёных колодах. Большого внимания заслуживают каменные обкладки гробов и колод, увязывающиеся с традициями предшествующего времени.

Благодаря систематическому характеру раскопок получены значительные серии предметов сопровождающего инвентаря, в целом довольно разнообразного. В их числе прежде всего отметим глиняную посуду. Имеются формы, близкие к известным на памятниках хунну в Забайкалье, что важно для определения хронологического места данных погребений и позволяет часть из них относить к раннему этапу гунно-сарматского периода. Для датировки немалое значение имеют и находки обломков зеркал. Как и ранее, найдены берестяные изделия — туески и шкатулки, в том числе с процарапанными изображениями животных. Отметим и обнаружение на этих изделиях новой группы знаков. В числе изделий из железа имеются наконечники стрел и миниатюрные предметы, видимо косметического назначения.

Н.Ф. Степанова

Разведка в Шебалинском районе Алтайского края. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 213.

Отряд экспедиции Алтайского университета вёл разведки в Шебалинском р-не Горно-Алтайской а.о. от с. Узнезя до с. Чемал. Обнаружено три новых памятника и обследованы два ранее известных.

Могильник Узнезя II находится в 6 км от с. Узнезя и состоит из двух оградок (14×14 и 14×10 м) из вертикально поставленных плит (0,7×0,4 м), перекрытых насыпями. Высота первой 0,5 м, второй — 0,3 м. Могильник у с. Элекмандер включает 10 курганов и оградку и, видимо, состоит из нескольких групп, возможно разновременных. Размеры курганов от 5×5 до 24×15 м, высота — от 0,15 до 0,40 м. Они сложены из валунов и плитняка. Выделяется курган 1 (7×5 м), сооружённый из мелкой и средней гальки. Оградка (15,5×11,5 м) перекрыта насыпью высотой 0,35 м, наполовину распаханной. В юго-западной её части сохранились две вертикально поставленные на ребро плиты. Одна из плит очень крупная, её длина 1,5 м.

На поселении Узнезя I и на Усть-Куюмской неолитической стоянке проведены сборы подъемного материала.

Н.К. Стефанова

Исследования в бассейне р. Конды. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 214.

Кондинский отряд Уральской экспедиции Уральского университета вёл работы в зоне газопровода Сургут — Полоцк в Тюменской обл. В 12 км к юго-западу от пос. Кондинское в уроч. Пашкин Бор исследовались поселения I и VI.

На поселении Пашкин Бор I раскопом (675 кв.м) выявлены остатки большого (около 150 кв.м) жилища с прямоугольным котлованом, углублённым в материк на 0,3-0,4 м. На полу постройки и в заполнении хозяйственных ям найдены створки глиняных литейных форм, сердечники для отливки, тигли, льячки, многочисленные изделия из кости и рога (ножи, проколки, песты, скрёбла). Собранная в раскопе плоскодонная гребенчато-ямочная керамика находит аналогии в материалах поселения Волвонча I и на ряде памятников Зауралья и Западной Сибири второй половины II тысячелетия до н.э. На поселении Пашкин Бор VI расчищено слабо углублённое жилище площадью около 30 кв.м. В культурном слое собраны фрагменты керамики с оттисками мелкозубого гребенчатого штампа, изделия из южноуральской кремнистой яшмы. В окрестностях пос. Новый Катыш Кондинского р-на исследованы три бытовых памятника — две приподнятые площадки и впадина, окружённая валом. Полученный в раскопах материал (керамика, обломки тиглей, зооморфное бронзовое литьё) находит аналогии в древностях Нижнего Приобья эпохи раннего железа и раннего средневековья.

Разведками в среднем течении р. Конды и на её притоках выявлено 38 разновременных памятников — 19 местонахождений, 16 поселений, три городища.

А.С. Суразаков

Исследования у с. Куюс в Горном Алтае. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 214.

Экспедиция Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы вела исследования в могильниках Айрыдаш I, Кызык-Телань I и II, расположенных на правом берегу р. Катуни в 9 км к юго-востоку от с. Куюс. В указанных могильниках раскопан ряд курганов пазырыкской культуры, несколько четырёхугольных каменных оград тюркского времени и два святилища.

Ограды тюркского времени представляли собой четырёхугольные сооружения из вертикально поставленных каменных плит. Внутреннее пространство оград заложено в два-три ряда камнями. Во всех оградах выявлены ямы с остатками вертикально стоявших деревянных столбов. В святилищах найдены остатки кострищ, фрагменты керамики, кальцинированные кости животных. Под небольшими каменными насыпями курганов пазырыкской культуры обнаружены глубокие могильные ямы, ориентированные в основном в широтном направлении. На дне ям стояли каменные ящики, составленные из небольших вертикальных плит. Большинство погребений совершено на правом боку с подогнутыми ногами, головой на восток. В погребениях найдены костяные черешковые наконечники стрел с тамгообразными знаками, бронзовый поясной набор из восьми наременных обойм и стерженька-застёжки.

И.А. Сыркина

Исследование Усть-Барсукского поселения. ^

// АО 1980 года. М.: 1981. С. 215.