|

|

|

Рис. 1. Тилля-тепе. Пряжки с изображением воинов.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

Рис. 2. Тилля-тепе. Римский ауреус.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

интереса к памятнику дала выставка в Париже сохранившихся шедевров из Национального музея Кабула, в составе которой, естественно, самое почётное место занимали находки из раскопок Тилля-тепе. В подготовке каталога этой выставки участвовали специалисты, которые знакомились с находками не на основе публикаций, a de visu. [486] Соответственно, их мнение должно очень внимательно учитываться.

Объектом исследования в данной главе будут две пряжки с изображением воинов, происходящие из погребения №3 (Рис. 1). Этот выбор объясняется не только важностью сюжета, представленного на пряжках, но и наличием ряда неточностей (и разночтений) в различных работах в их описании, сделанных руководителем раскопок В.И. Сарианиди, что приводило и его самого, и последующих исследователей, как нам кажется, к не совсем выверенным интерпретациям.

Данное погребение представляет несомненный интерес. [487] Особое значение этого погребения подчёркивалось уже его местоположением — оно находилось на вершине бугра, образовавшегося из руин более древнего храма, выше всех остальных погребений некрополя. Сама могильная яма была прямоугольной (2,6×1,5 м) [488] на высоте 1,5 м от дна могилы находился уступ, на который были положены деревянные плахи перекрытия. Это перекрытие было обтянуто сверху кожаным покрывалом с нашитыми на него золотыми дисками. Гроб был деревянным, без крышки, но был укутан в специальное покрывало с нашитыми на нём золотыми дисками. Насколько можно судить, умершая (В.И. Сарианиди определяет погребение как женское) лежала на спине, в вытянутом положении, лицом вверх, головой на север. Погребение было сильно нарушено деятельностью мышей, которые растащили основную часть одежды, украшений и приношений погребённому по своим норам.

Имеются определённые указания на датировку погребения. Найденный в могиле римский ауреус, чеканенный в г. Лугдунуме (современный Лион) в период от 16 до 21 г. (Рис. 2) даёт нам terminus post quem для этого захоронения. [489]

Поскольку объектом исследования в данной главе является только один предмет из найденных в этом погребении, то, естественно, нет нужды сколько-нибудь подробно говорить об остальных. Необходимо только указать, что в могиле находились, к примеру, золотые головные

Рис. 3. Тилля-тепе. Золотая подвеска.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Рис. 4. Тилля-тепе. Золотое колье.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

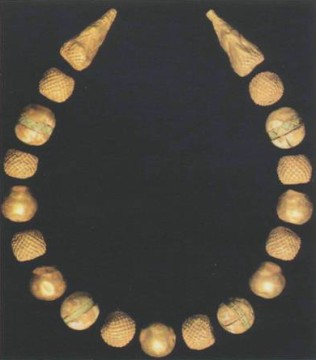

украшения (Рис. 3) и колье (Рис. 4), серебряное китайское зеркало (Рис. 5), и множество других значащих предметов.

Автор раскопок указывает, что на умершей было три слоя одежды. Каждый из них скреплялся собственными пряжками. Самая верхняя

|

|

Рис. 5. Тилля-тепе. Бронзовое китайское зеркало.(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

Рис. 6. Монета с портретом царя Евкратида.(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

одежда представляла собой плащ. Вверху он застёгивался пряжкой, состоящей из двух прямоугольных золотых пластин, соединяющихся при помощи специально припаянных крючков и петелек. Пластины не очень велики: высота их 9 см., ширина — 6,5 см. В.И. Сарианиди указывает, что лицевые стороны пластин выполнены в «комбинированной прорезной технике в сочетании с высоким рельефом». С оборотной стороны к ним припаяны тонкие пластины, «отлитые точно по контуру лицевых», так что в целом они образуют ажурные пустотелые пряжки. Боковые грани их представлены изображениями деревьев, нижняя грань — рельефная пластинка. В центре каждой пластинки имеется изображение воина. Они даны в зеркальном отражении. Соответственно, один из них представлен в реальной позе — с копьём в правой руке и щитом на левой, другой же наоборот. Естественно, мы будем рассматривать реалистическое изображение.

Тело воина представлено практически анфас, а голова — в профиль. [490]

В.И. Сарианиди описывает лицо детально, [491] но для наших целей такая детализация не очень важна. На голове воина шлем с ремнём, пропущенным под подбородком. По краю шлем украшен завитками, в центре, надо лбом, — четыре круглых углубления — возможно, гнёзда для камней (которые, однако, так и не были вставлены). Между двумя парами углублений выступает загнутый наверх заострённый рог; [492] шлем украшен причудливо развевающимся султаном. Из-под шлема на плечи по обе стороны лица спускаются длинные волнистые локоны.

В.И. Сарианиди не говорит ничего определённого о типе шлема, хотя это тот вопрос, который явно нуждается в объяснении. [493] Мы имеем здесь дело с типичным беотийским шлемом, очень популярным в эллинистическую эпоху, в том числе и в Бактрии, как обоснованно утверждает П. Динцис, [494] и с ним полностью согласен Б.А. Литвинский. [495] Одна из особенностей данного шлема — наличие плюмажа — явление достаточно обычное. Вторая — наличие бычьего рога (или уха) — требует определённого обоснования. П. Бернар, специально занимавшийся данной проблемой, полагал, что греко-бактрийские цари, представленные на своих монетах в подобных шлемах, унаследовали этот атрибут от ранних Селевкидов. [496] Шлем этого типа — с бычьим рогом (ухом) и плюмажем — был чрезвычайно популярен среди греко-бактрийских и индо-греческих царей (Рис. 6).

Впервые такая каска появляется на монетах Евкратида I, [497] затем она присутствует на монетах Платона, [498] Гелиокла I, [499] Антиалкида, [500] Гелиокла II, [501] Филоксена, [502] Диомеда, [503] Аминты, [504] Архебия [505] и Гермея. [506] При этом мы отмечаем только те серии, где совершенно бесспорно на каске изображён рог (или ухо). Вполне возможно, что число примеров можно увеличить, так как достаточно много экземпляров, где эти элементы просто не видны из-за малого размера или плохой сохранности монет. [507] Изображение рога иногда появляется и на тиарах парфянских царей I в. до н.э. [508]

Более сложны проблемы, связанные с изображением торса воина. Первоначально В.И. Сарианиди следующим образом описывал верхнюю часть тела: «мускулистый торс с чётко моделированными сосками и пупком задрапирован в мягкую складчатую ткань, скорее всего плащ». [509] Идея об обнажённой груди и животе стала причиной курьезной ошибки, допущенной Г.А. Пугаченковой и Л.И. Ремпелем, которые увидели здесь изображение амазонки, [510] что вызвало достаточно едкую негативную реакцию Дж. Бордмена. [511] Позднее, осознав явную неточность интерпретации, В.И. Сарианиди предложил другое объяснение: «мускулистый торс, облачённый в кирасу». [512] Развитием этой идеи является утверждение В.И. Мордвинцевой, которая пишет о том, что здесь представлена тонкая кольчуга, но в то же самое время утверждает, что «на торсе акцентированы соски и пупок». [513] Естественно, что невозможно вообразить себе кирасу или кольчугу, через которые бы «просвечивали» упомянутые детали тела воина.

В действительности, мы имеем здесь дело с «мускульным панцирем» или «мускульной кирасой». Данный тип доспеха представлял собой во фронтальной части отлитую из бронзы имитацию груди и живота воина с изображениями мускулов, сосков и пупка. [514] Самые ранние образцы таких кирас относятся к V в. до н.э. (найдены, главным образом, в некрополях Южной Италии). [515] К этому же времени относятся и первые их изображения. [516] Наилучшее воспроизведение её в IV в. — известная надгробная плита Аристонавта. [517] В эллинистическое и римское время такие кирасы были, как правило, принадлежностью «обмундирования» высших офицеров. Один из канонических типов изображений римских императоров — именно в такой кирасе. [518] Он просуществовал от Августа до Константина.

На эллинистическом Востоке первое изображение «мускульной кирасы» предстаёт на тетрадрахмах, драхмах и оболах Селевка I, выпускавшихся монетным двором Персеполя. На оборотной стороне изображена Ника, водружающая победный трофей, главной частью которого является именно такая кираса. [519] Они были достаточно широко распространены в этом регионе. [520]

Нижняя часть туловища прикрывается тем, что В.И. Сарианиди назвал юбкой. Его описание выглядит следующим образом: «бёдра до колен задрапированы в складчатую юбку, переданную широкими, разделёнными на прямоугольники полосами. Подол заканчивается широкими складками». [521] В действительности же здесь изображены птериги —

длинные кожаные полоски, скреплённые металлическими заклёпками. Они располагались в два-три ряда. [522] Самое раннее их воспроизведение засвидетельствовано на уже упомянутом рельефе Аристонавта. [523] Они хорошо видны и на привлекавшихся монетах Селевка I.

В.И. Сарианиди детально описывает ноги воина [524] и то, что он считает сандалиями. [525] В действительности здесь изображены мягкие сапоги с двойной шнуровкой и двумя ремнями вокруг голенищ, имеющими две больших пряжки в виде полумесяца. [526] Плащ, по описанию В.И. Сарианиди, переброшен через левую руку так, что концы его ниспадают почти до ног. На плече плащ перехвачен пряжкой в форме полумесяца. Под грудью панцирь перехвачен ремнём, второй ремень — для подвешивания меча — опоясывает наискось живот.

Меч не виден, хорошо заметна только его ручка — в виде головы хищной птицы. Именно рукоять указывает на тип меча — это бесспорно махайра. Махайра представляла собой слегка изогнутый односторонний меч, первоначально характерный для кавалерии, а затем взятый на вооружение и пехотой. Он носился на боку на перевязи, как и представлено в нашем случае. Такие мечи использовались и греко-македонянами, и персами. Судя по находкам в храме Окса, использовались они и в Бактрии эллинистического времени. [527] В связи с этими находками Б.А. Литвинский детальным образом исследовал проблему происхождения, эволюции и распространения этого типа мечей. [528] Он специально подчёркивал, что на анализируемом нами изображении представлена именно махайра. [529] В правой руке воин держит копьё. Хотя В.И. Сарианиди называет его длинным, [530] это определение не может считаться правильным — копьё нормального размера. Щит — круглой формы и расположен так, что виден в профиль. Судить о том, как он был украшен, не представляется возможным.

Рассмотрев главный персонаж исследуемой сцены, мы можем полностью согласиться с мнением Дж. Бордмена о том, что здесь представлен типичный греческий воин эллинистической эпохи. [531] Однако, для полного понимания сцены необходимо осмысление того, в каком окружении он представлен и как это окружение с ним соотносится.

Важную роль в общей композиции играют изображения деревьев, расположенных по обе стороны от воина. Хотя высказывалось предположение, что в данном случае обрамляют сцену не изображения деревьев, а «полосы орнамента в виде венка из трилистников», [532] предположение В.И. Сарианиди кажется всё же более приемлемым, особенно учитывая то обстоятельство, что никаких следов венка при всём желании обнаружить невозможно. У подножья деревьев расположены фантастические животные, которых В.И. Сарианиди называет драконами, а Дж. Бордмен — переработанными крылатыми львами. [533] В.И. Сарианиди даёт подробное описание того, что он увидел: «Сильно изогнувшееся в устрашающей позе тело с коротким колечком-хвостиком опирается на согнутые задние ноги с когтистыми лапами. На бедренных и берцовых частях ног овальные углубления, возможно гнёзда для самоцветов, которые так и не были вставлены. Передние лапы

с выпущенными загнутыми длинными когтями опираются на колени задних ног; контуры передних лап подчеркнуты снизу мелкими косыми насечками, передающими короткую шерсть. Из напряжённых мускулистых плеч выступают короткие крылья, в основании которых выдавлены гнёзда-кружочки. Откинутые назад головы на изогнутых шеях с рельефно выделенными загривками, оскаленные зубастые пасти, грозно нахмуренные глаза подчёркнуты сверху торчащими острыми шипами, сморщенный нос с хищно очерченными ноздрями дополняет устрашающий образ». [534] Дж. Бордмен приводит прорисовку передней части чудовища, так как он его понял. [535] Нам представляется, что термин, используемый В.И. Сарианиди, более оправдан, тем более что сам Дж. Бордмен, выявляя генезис этих созданий, постоянно называет их драконами. [536] И В.И. Сарианиди, и Дж. Бордмен в связи с определением сущности этих фантастических животных указывают на далекие восточные связи, но при этом первый ограничивается Пазырыком, [537] а второй добавляет ещё и Китай. Мы можем полагать, что точный термин не столь важен, как само определение сущности. Сущность же состоит в том, что этот монстр, похожий на восточного дракона, располагается у корней дерева.

На вершинах деревьев изображены птицы, держащие в клювах ленты. [538] Видовое определение данных птиц дать невозможно, хотя В.И. Сарианиди безоговорочно называет их орлами.

Прежде чем дать собственную трактовку всей сцены, представленной на пряжках, позволим себе привести те выводы, к которым пришёл В.И. Сарианиди и некоторые другие исследователи, которые обращались к данному объекту.

В интерпретации данного образа В.И. Сарианиди не вполне последователен. Прежде всего, он указывает на сходство образа данного воина с изображением бога Ареса на известных нисийских ритонах. Второе предположение состоит в том, что на Востоке Александра Македонского часто называли Двурогим. Отсюда следует допущение, что на данных пластинках представлен именно этот царь. Исследователь указывает, что «классический греческий профиль» воина не оставляет сомнения в том, что здесь «изображён персонаж, принадлежащий исключительно греко-римскому искусству». Но, считает В.И. Сарианиди, драконы не были свойственны ни греко-римскому искусству, ни искусству Передней и Средней Азии. Зато они весьма популярны в скифском искусстве Алтая, где фантастические звери с оскаленными пастями — один из самых ярких персонажей. Исходя из этого автор делает свой конечный вывод: «изображения на золотых пряжках из Тилля-Тепе — редкий, но чрезвычайно яркий пример смешения глубоко местных греко-бактрийских и привнесённых кочевнических культурных традиций». [539]

Позднее он несколько видоизменил свои выводы. [540] Был отринут наивный аргумент о «классическом греческом профиле». [541] Взамен В.И. Сарианиди развивает новую систему аргументации. Прежде всего, он сопоставил изображение воина на данных пряжках с изображением

на монетах Канишки, где на оборотной стороне представлен бог Орланго, стоящий фронтально, держащий в руке копьё, имеющий на поясе меч с рукоятью в виде головы птицы, а его головной убор увенчан также изображением птицы. [542] Следующий этап в его построениях — утверждение, что «это древнеиранское божество ассоциируется с Гераклом и Аресом» в известных надписях Нимруд Дага. [543] При этом автор нигде не оговаривает факта соответствия кушанского Орланго общеиранскому Веретрагне (Варахрану), [544] что мешает читателю, не очень детально знающему эволюцию иранской религии, понять логику его построений.

После этого сопоставления он вновь возвращается к вопросу о том, кто же был изображён на пряжке. Опираясь на вышеизложенное построение, он высказывается в пользу древнегреческого божества войны Ареса, вспоминая при этом его изображения на нисийских ритонах. Однако вслед за этим вновь появляется идея об изображении здесь Александра Македонского, как символа «величия и непобедимости». [545] В дополнение к более раннему аргументу о рогах на шлеме автор добавляет идею о сходстве изображения кирасы Александра на известной помпейской мозаике (а также одной из помпейских статуй) с кирасой на пряжках.

Идея об Александре вызывает большие сомнения, прежде всего, системой аргументации. Александра называли «двурогим» не потому, что некоторые селевкидские и греко-бактрийские цари носили шлемы, украшенные бычьими рогами. Основания для этого были совсем иными. [546] Точно также [так же] не кажется подходящим и сравнение кирас на мозаике и на пряжках. Трудно даже представить, как могло появиться такое сравнение. Кираса на мозаике совершенно другого типа, она полностью идентична кирасе из так называемой «могилы Филиппа II» в Вергине. [547] Не согласуются между собой и другие утверждения В.И. Сарианиди относительно этого доспеха.

Мы в свою очередь попытаемся выявить природу этого образа. Нам не кажется продуктивной попытка В.И. Сарианиди сопоставить изображение на данной пряжке с изображением Канишки, поскольку оно не полное. У Канишки отсутствует щит. Главное основание для сравнения — фронтальная поза и копьё в руке. Если идти по этому пути, то неизбежным будет привлечение и иных (иногда более близких) аналогий, например, изображение Александра Македонского на знаменитых монетах, воспроизводящих его победу над Пором, [548] или статую Селевка I, где он предстаёт в «героической наготе», но опираясь на копьё, [549] или изображения воинов-наёмников III в. до н.э. из одного из александрийских некрополей. [550]

Имеются весьма многочисленные прямые аналогии, однако, происходящие из достаточно отдалённого региона. Если исходить из таких элементов иконографической схемы как стоящий фронтально воин, держащий в правой руке копьё, а в левой щит, то достаточно многочисленные примеры подобной схемы мы видим в Пальмире [551] (Рис. 7).

Рис. 7. Пальмира. Рельеф с изображением шести духов-стражников.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

Мы считаем, что исследование должно опираться на два тезиса. Прежде всего, на анализ не только самого изображения воина, но и на анализ его окружения, поскольку оно было явно не случайным, а было порождено определёнными идеологическими представлениями.

Обратим внимание, прежде всего, на изображение птиц, находящихся на вершинах деревьев. В клювах они держат ленты. Единственное объяснение, которое может быть предложено для этой детали сцены, — птицы несут воину диадему. Диадема в эпоху эллинизма представляла собой единственный совершенно бесспорный символ царской власти. [552] В мире восточного эллинизма тема птицы, несущей символ царской власти, представлена в парфянском искусстве. Она зафиксирована как на монетах, [553] так и в сфрагистике Маргианы. [554] Данная тема представляет вариант более традиционной схемы, когда царя увенчивает богиня Ника. [555] Обычно считается, что птица, заменяющая Нику, — орёл, [556] но это не может считаться твёрдо установленным. В зороастрийском тексте (Яште 19 или «Замийяд-яшт»), основное содержание которого — восхваление хварно (фарна), хварно предстает в виде птицы Варагн. [557] На эту роль с равным основанием могут претендовать орёл, сокол, ястреб или ворон.

Также, с нашей точки зрения, необходимо указать на акцентированное представление в данной сцене копья. У греков и римлян копьё представляло собой символ власти и суверенитета, [558] точно так же, как у многих ираноязычных кочевников таким символом был лук. [559]

Подводя некоторые итоги, мы с определённой долей уверенности можем утверждать, что основной персонаж сцены — воин, одетый и вооружённый как грек. Монументальность образа заставляет предполагать, что это миниатюрное изображение было уменьшенной копией гораздо более крупного произведения. Вполне вероятным кажется предположение о надгробной стеле как том прообразе, который послужил источником для нашего изображения. Однако при создании копии были введены некоторые новые элементы, которые расширили и углубили её значение. Прежде всего, надо обратить внимание на появление птицы с лентами диадемы. Это немедленно придаёт изображению воина иной статусный характер — изображение воина становится

изображением царя, а учёт особого значения копья приводит к выводу об изображении победоносного царя, царя-завоевателя. При этом тот факт, что диадему царю несёт не Ника, а птица, переводит сцену в иную идеологическую систему — систему иранских зороастрийских концепций. Достаточно отчётливо виден источник этих идей. Это не представления тех кочевников, которые отвоевали Бактрию у греков. В их искусстве данный сюжет не зафиксирован. Это — влияние соседней Парфии, которая как раз в этот период проводит активную политику на востоке.

Наконец, необходимо отметить ещё одну особенность данной композиции. Дерево рядом с царём — это бесспорно изображение «мирового дерева» с полностью присущими ему атрибутами: птица вверху, как олицетворение «верхнего мира», химерическое существо внизу, у корней дерева, как олицетворение «нижнего», хтонического мира и само дерево, как воплощение «срединного», земного мира. [560] Но при этом нам хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство — царь в этой картине предстаёт по своему масштабу практически равным дереву, что делает его своеобразным аналогом мирового дерева и заставляет думать об особом месте царя в универсуме. Это, конечно, обожествлённый царь, царь, воспринимаемый как «пантократор», а не героизированный правитель, как это иногда предполагается. [561]

Литература. ^

Авеста. Избранные гимны. Из Видевдата. Перевод с авестийского И. Стеблин-Каменского. М., 1993.

Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. Бактрийский царь в кочевнической трактовке // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XXII. Москва-Магнитогорск-Новосибирск. 2008. С. 86-98.

Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции. М., 1972.

Кошеленко Г.А. Становление денежного обращения на эллинистическом Востоке // РА. 2006. №3. С. 95-105.

Кошеленко Г.А., Гаибов В.А. Новое о парфянской культуре: раскопки в Мервском оазисе // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 2. 2006. С. 7-21.

Литвинский Б.А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Том 2. Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М., 2001.

Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. Симферополь, 2003.

Раевский Д.С. К вопросу об основании царской власти в Парфии («Парфянский лучник» и его семантика) // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). М., 1977. С. 81-86.

Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М., 2006.

Самохина Г.С. Развитие представлений о χώρα δορίκτητος в эпоху эллинизма // Античный полис. Межвузовский сборник. М., 1979. С. 88-99.

Руденко С.И. Культура населения Горного [Центрального] Алтая в скифское время. М.-Л., 1960.

Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. М., 1983.

Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тилля-тепе. М., 1989.

Сарианиди В.И., Кошеленко Г.А. Монеты из раскопок некрополя, расположенного на городище Тилля-тепе (Северный Афганистан) // Древняя Индия. Историко-культурные связи. М., 1982. С. 307-318.

Топоров В.Н. Древо жизни // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. I. M., 1980. С. 398-406.

Alföldi A. Hasta — Summa Imperii: The Spear as Embodiment of Sovereignty in Rome // AJA. 63. 1951. P. 1-29.

Alscher L. Griechische Plastik. B. III. Berlin, 1956.

Arias P.E., Hirmer M., Shefton B.B. History of Greek Vase-painting. L., 1962.

Bernard P. Fouilles d’Aï Khanoum. IV. Les monnaies hors trésors. Questions d’histoire gréco-bactrienne (MDAFA, T. XXVIII). Paris, 1985.

Boardman J. Three monsters at Tillya Tepe // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 9. №1-2. 2003. P. 133-146.

Boardman J. The Tillya Tepe gold: a closer look // Ancient West and East. Vol. 2. №2. 2003a. P. 348-374.

Bopearachchi O. Monnaies gréco-bactriennes et indo-grecques. Catalogue raisonné. Paris, 1991.

Cambon P. Tillia tepe. Catalogue // Afghanistan. Les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul. Paris, 2007. P. 164-213.

Cohen A. The Alexander Mosaic. Stories of Victory and Defeat. Cambridge, 1997.

Colledge M.A.R. The Art of Palmyra. London, 1976.

Curtis VS. Religious Iconography on Ancient Iranian Coins // After Alexander. Central Asia before Islam. Ed. By J. Cribb and G. Herrmann. Oxford, 2007. P. 413-434.

Dintsis P. Hellenistische Helme, I. Texte. Roma, 1986.

Duchesne-Guillemin J. La royauté iranienne et le xvarenah // Iranica. Ed. Gh. Gnoli, A.V. Rossi. Napoli, 1979. P. 375-386.

Ghirshman R. Parthes et Sassanides. Paris, 1962.

Gray L. Foundations of the Iranian Religions // Journal of the K.R. Kama Institute. 15. 1929.

Guillaume O. Graeco-Bactrian and Indian Coins from Afghanistan. Delhi-Oxford-New York, 1991.

Jäger U. Der griechisch-hellenistishe Muskelpanzer und sein Fortleben in Zentralasien, 4. Jh. v. Chr. bis 8./9. Jh. n. Chr.: Ein kurzer Beitrag zum rüstungstechnologischen Nachleben des Hellenismus in Zentralasien // Arms and Armour as Indicators of Cultural Transfer. The Steppes and the Ancient World from Hellenistic Times to the Early Middle Ages. Edited by M. Mode and J. Tubach in Cooperation with G.S. Vashalomidze. Wiesbaden. 2006. S. 127-136.

Kochelenko G.A., Sarianidi V.I. Les monnaies de la nécropole de Tillia-tepe (Afghanistan) // Studia Iranica. T. 21, fasc. 1. 1992. P. 21-32.

Newell E.T. The Coinage of the Eastern Seleucid Mints from Seleucus I to Antiochus III. With a Summary of Recent Scholarship Additions and Corrections by O. Mørkholm. New York, 1978.

Pfrommer M. Die Gräber von Tillya-tepe. Eine späthellenistisch-frükaiserzeitlische Nekropole zwischen achämenidischem Erbe, griechischer Tradition und nomadisch-zentralasiatischer Gegenwart // Hellenismus. Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters. Akten des Internationalen Hellenismus-Kolloquimus, 9-14 März 1994, in Berlin / Hrsg. von B. Funk. Tübingen, 1996. S. 91-119.

Picard Ch. Sculpture antique. De Phidias à l’ère byzantine. Paris, 1926.

Pugachenkova G.A., Rempel L.I. Gold from Tillia-tepe // Bulletin of the Asia Institute. 5. 1991. P. 11-25.

Rosenfield J.M. The Dynastic Arts of the Kushans. Berkley-Los Angeles, 1967.

Rouveret A. avec collaboration de Ph. Walter. Peintures grecques antiques. La collection hellénistique du musée de Louvre. Paris, 2004.

Sarianidi V.I. Le tombe regali della “Collina d’oro” // Mesopotamia. T. XV. 1980. P. 5-18.

Sarianidi V.I. Bactrian gold from the excavations of the Tillya-tepe Necropolis in Northern Afganistan. Leningrad, 1985.

Schütz V. Tilla-tepe: nouveaux enjeux // L’art d’Afghanistan de la préhistoire à nos jours. Nouvelle données. Actes d’une journée d’études. UNESCO. 11 mars 2005. Paris, 2005. P. 71-84.

Schütz V. Tillia tepe, la «Colline de l’or», une nécropole nomade // Afghanistan. Les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul. Paris, 2007. P. 69-80.

Schütz V. Catalogue des œuvres exposées. Les notices concernant Tillia tepe // Afghanistan. Les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul. Paris, 2007. P. 270-289.

Schmidt J. Dictionnaire de la mythologie grecque et romain. Paris, 1965.

Sellwood D. An Introduction to the Coinage of Parthia. London, 1980.

Smith R.R.R. Hellenistic Sculpture. London, 2001.

Snodgrass A.M. Arms and Armours of the Greeks. London, 1967.

Vermule C.C. Hellenistic and Roman cuirassed Statues // Berytus. Vol. XIII, fasc. 1-2. 1959-1960.

Vermule C.C. Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor. Cambridge ( Mass.), 1968.

Zanker P. The Power in Images in the Age of Augustus. Ann Arbor, 1988.

[483] Первый вариант опубликован в: Гаибов, Кошеленко 2008.

[484] Сарианиди 1983; Sarianidi 1985; Сарианиди 1989. С. 46-232.

[485] Pugachenkova, Rempel 1991. P. 11-25; Pfrommer 1996. S. 91-119; Boardman 2003. P. 133-146; Boardman 2003a. P. 348-374; Мордвинцева 2003. С. 10-15; Schütz 2005. P. 71-84.

[486] Schiltz 2007. Р. 69-80; Cambon 2007. Р. 270-289.

[487] Об этом погребении см. Сарианиди 1983. С. 44-64; Сарианиди 1989. С. 67-84; Sarianidi 1985. Р. 27-35. Необходимо указать и на некоторые предварительные публикации. Дело в том, что цветные фотографии золотых предметов вследствие самого характера металла мешают рассмотреть детали, о чем писал, в частности Дж. Бордмен (Boardman 1991. Р. 350). Детали предметов, которые мы пытаемся исследовать, гораздо отчётливее видны на черно-белых фотографиях. См., например, Sarianidi 1980. Fig. 44, 45.

[488] В одном случае (Сарианиди 1993 [1989?]. С. 67) определяет размеры могильной ямы как 2,5×1,5 м, в других — 2,6×1,5 м.

[489] См. Сарианиди, Кошеленко 1982. С. 307-318; имеется также несколько расширенный перевод этой статьи на французский язык. См. Kochelenko, Sarianidi. 1992. P. 21-32. Отметим, что ни в одной из публикаций В.И. Сарианиди нет ссылок на последнюю статью, хотя определения монет приводятся постоянно.

[490] В.И. Сарианиди определяет этот поворот как поворот в три четверти (Сарианиди 1983. С. 50; Sarianidi 1985. Р. 30).

[491] «Лицо с прямым носом, чуть нахмуренными бровями, полуоткрытым ртом и чётко моделированным подбородком» (там же).

[492] В. Шильц считает, что здесь изображено ухо (Schiltz 2007. Р. 275), но, думается, что всё-таки — это рог. Впрочем, для нашего анализа это различие не существенно, поскольку, как правило, на всех шлемах, о которых мы будем говорить ниже, имеются изображения как рога, так и уха.

[493] Он указывает, что облик воина представлен в типичной греко-римской манере за исключением шлема. См. Sarianidi 1985. Р. 31.

[494] Dintsis 1986. S. 18;

[495] Литвинский 2001. С. 353.

[496] Bernard 1985. Р. 49-50. См. также Guillaume 1991. Р, 178-180.

[497] Серии 4-11 его чекана. См. Boperachchi 1991. Р. 202-208.

[498] Серия 3 его чекана. См. Bopearachchi 1991. Р. 221.

[499] Серии 3 и 4 его чекана. См. Bopearachchi 1991. Р. 227.

[500] Серии 2 и 3 его чекана. См. Bopearachchi. 1991. Р. 271.

[501] Серии 3,4 и 6 его чекана. См. Bopearachchi. 1991. Р. 285.

[502] Серии 5 и 9 его чекана. См. Bopearachchi. 1991. Р. 290-293.

[503] Серии 2, 5 и 7 его чекана. См. Bopearachchi 1991. Р. 295-297.

[504] Серии 1, 2 и 5 его чекана. См. Bopearachchi. 1991. Р. 299-300.

[505] Серии 1, 4, 6 и 10 его чекана. См. Bopearachchi. 1991. Р. 319-323.

[506] Серия 4 его чекана. См. Bopearachchi. 1991. Р. 327-328.

[507] Ср. также Литвинский 2001. С. 353.

[508] В чекане Готарза I и Дария (?). См. Sellwood 1980. Тип 33.4 и 37.1.

[509] Сарианиди 1983. С. _

[510] Pugachenkova, Rempel 1991. P. 17.

[511] Boardman 1991. P. 355.

[512] Сарианиди 1989. С. 74; Sarianidi 1985. P. 30.

[513] Мордвинцева 2003. С. 12.

[514] Cм. Snodgrass 1967. P. 92.

[515] Snodgrass 1967. P. 92.

[516] Известны многочисленные изображения в расписной керамике, терракоте и т.д. См., например, Arias, Hirmer, Shefton. 1962. Pl. 144, 178, 179; Schmidt 1965. P. 25, 154, 316; Snodgrass 1967. Pl. 43.

[517] Воспроизведение см. Alscher 1956. Taf. 38; Snodgrass 1967. Pl. 56. Можно также упомянуть практически одновременную надгробную стелу Панхара, сына Леохара, из Пирея, где в сцене сражения гоплит представлен также в кирасе такого типа. См. Zanker 1988. Р. 21.

[518] Vermule. 1959-1960; Vermule 1968. P. 6-7, 41 -42. Самая известная статуя этого типа — изображение Августа из Прима Порта. См., например, Picard 1926. Fig. 150.

[519] Newell, 1978. P. 154-156; Pl. XXXII.

[520] Jager 2006. Отметим, однако, что автор работы, претендующей на полный охват материала, совершенно не упоминает пряжки Тилля-тепе.

[521] Сарианиди 1983. С. 51; Сарианиди 1989. С. 75.

[522] Snodgrass 1967 P. 91-92.

[523] Представлены птериги и на упомянутой выше стеле Панхара.

[524] «Мускулистые ноги с выделенными коленями» (Сарианиди 1983. С. 51; Сарианиди 1989. С. 75).

[525] «На ногах сандалии с ремешком, пропущенным между большим и вторым пальцем. Чётко выделенная шнуровка сандалий опоясывает ногу под коленом и посредине икр, где она туго затянута полусферическими пряжками» (Сарианиди. 1983. С. 51; Сарианиди 1989. С. 75).

[526] Boardman 2003a. P. 354.

[527] Литвинский 2001. С. 249.

[528] Литвинский 2001. С. 277-290.

[529] Литвинский 2001. С. 294.

[530] Сарианиди 1989. С. 75.

[531] Boardman 2003a. Р. 354.

[532] Мордвинцева 2003. С. 12.

[533] Boardman 2003а. Р. 357.

[534] Сарианиди 1983. С. 51-52.

[535] Boardman 2003a. Р. 365, fig. 16a.

[536] Boardman 2003. Р. 133-146.

[537] Следует ссылка на: Руденко 1960. Табл. XCVII, №4.

[538] В описании птицы присутствуют следующие моменты: «глаза подчёркнуты рельефно выступающими вверх шипами, крылья сложены на спине» (Сарианиди 1983. С. 51-52).

[539] Сарианиди 1983. С. 53.

[540] Сарианиди 1989. С. 76-77.

[541] Действительно, достаточно посмотреть на монеты греко-бактрийских царей, чтобы понять, что носы у них были различных форм и размеров.

[542] В.И. Сарианиди не даёт сноски, но явно имеет в виду: Rosenfield 1967. Р. 95-96, Pl. IX, №167, 168.

[543] Эта идея также заимствуется у Розенфилда (Rosenfield 1967. Р. 95), но также без сноски.

[544] См. Gray 1929. Р. 119.

[545] Сарианиди 1989. С. 77.

[546] См. Костюхин 1972. С. 105-135.

[547] Подробнее см. Cohen 1997.

[548] См., например, Кошеленко. 2006. С. 98 (здесь же вся предшествующая литература).

[549] См, например, Smith 2001. Fig. 3.

[550] Rouveret 2004. P. 37. Экземпляры №№Ma 3642 и Ма 3645.

[551] Рельеф, изображающий бога Садрафа (55 г. н.э.), см. Colledge 1976. Fig. 27; рельеф с изображением двух воинов (I в. н.э.) см. Colledge 1976. Fig. 37; рельеф с изображением шести духов-стражников (191 г. н.э.) см. Colledge 1976. Fig. 44. Об этом рельефе см. также Ghirshman 1962. Р. 75. Fig. 87A.

[552] См., например, Smith 2001. Р. 13.

[553] На драхмах и халках Фраата IV (Sellwood 1980. Тип 52 - 54). Об этом сюжете см. также Curtis, 2007. Р. 422.

[554] Кошеленко, Гаибов 2006. С. 14-15.

[555] В парфянской нумизматике, начиная с царя Дария (?). См. Sellwood 1980. тип №36.19. В маргианской сфрагистике — см. Кошеленко, Гаибов 2006. С. 15.

[556] См. Duchesne-Guillemin. 1979. Р. 375-386.

[557] Авеста. 1993. С. 158-159.

[558] Показательно в этом отношении греческое выражение «дориктета хора» (земля [взятая] копьём). См. Самохина 1979. С. 92 сл. Специально в применении к царской скульптуре эллинистического времени см. Smith. 2001. Р. 20. О римлянах см. Alföldi 1951. Р. 1-29.

[559] См. Раевский 1977. С. 81-86.

[560] В общей форме см. Топоров 1980. С. 398-406. В применении к ираноязычным кочевникам см. Раевский. 2006. С. 35-105, 148-153.

[561] Pfrommer 1996. S. 110-112.

Г.А. Кошеленко, Р.М. Мунчаев, В.А. Гаибов

Г.А. Кошеленко, Р.М. Мунчаев, В.А. Гаибов