[ сборник ]

[ сборник ]

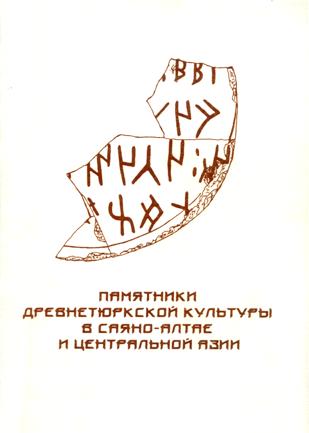

Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии.

// Новосибирск: НГУ. 2000. 216 с.

Содержание

Предисловие. ^

В этнокультурной истории Саяно-Алтая в эпоху раннего средневековья ведущую роль играли древние тюрки и другие тюркоязычные кочевые этносы. Это был период возвышения и распада нескольких тюркских государственных образований, Первого и Второго Восточного Тюркского, Уйгурского, Кыргызского каганатов, время распространения древнетюркской культуры, тюркских языков и рунической письменности. В историко-археологической литературе данный период называется древнетюркским временем. [1] Тем самым подчёркивается ведущая роль древнетюркского этноса и культуры в этнических и культурно-генетических процессах в регионе Центральной Азии в эпоху раннего средневековья.

Памятники древнетюркской культуры, погребения с конём, поминальные оградки с изваяниями и балбалами, рунические надписи, петроглифы — распространены на обширной территории Центральной Азии, входившей в состав тюркских государственных образований. Их изучение занимает важное место в современной тюркологии, истории, археологии Центрально-Азиатского региона. Исследования древнетюркской руники, каменной скульптуры и поминального культа, погребальной обрядности к настоящему времени достигли достаточно высокого уровня и представляют собой ряд самостоятельных отраслей или направлений науки. Однако на отдельных территориях различные виды археологических памятников изучены неравномерно, многие вопросы хронологии и типологии древнетюркской культуры остаются предметом острой дискуссии. Памятники рунической письменности относительно полно исследованы на всей территории распространения и многократно издавались. В последние годы начали активно изучаться поминальные комплексы, в состав которых входят стелы с руническими надписями. Значительное внимание уделялось изучению древнетюркских каменных изваяний и поминальных сооружений. Изданы сводки каменных изваяний Минусы, Тувы, Алтая, Монголии, Киргизии и Казахстана. Предложены различные варианты классификаций каменных изваяний и оградок. В результате длительной дискуссии большинство учёных пришло к мнению, что изваяния изображают древнетюркских воинов, в честь которых совершался поминальный обряд. Традиция совершения поминальных обрядов с сооружением

(3/4)

оградки и установкой изваяния и балбалов была распространена у древних тюрок в течение всего периода раннего средневековья.

Изучение древнетюркских погребений с конём позволило

выявить ареал их распространения, включавший Минусу, Алтай, Туву, Монголию,

Восточный Казахстан, Притяньшанье, Среднюю Азию. В 1965 г. А.А. Гаврилова предложила периодизацию погребений с конём по материалам Алтая. В 60-е годы погребения с конём были исследованы в Туве А.Д. Грачом, С.И. Вайнштейном, Ю.И. Трифоновым и другими. С.И. Вайнштейн предложил периодизацию тувинских захоронений с конём. Свои варианты периодизации и мнение об этнической принадлежности погребений с конём племенам теле изложили А.Д. Грач и Ю.И. Трифонов. Плодотворная дискуссия о хронологии и этнокультурной принадлежности погребений с конём в Саяно-Алтае осложнилась попытками Л.Р. Кызласова навязать специалистам свою точку зрения по поводу датировки и периодизации этих памятников. Не раскопав к тому времени в Туве ни одного (!) древнетюркского погребения с конём, Л.Р. Кызласов попытался умалить значение результатов работы других исследователей и даже безосновательно связать их взгляды с «националистическими измышлениями некоторых турецких историков 30-х годов». [2] Эти инсинуации получили достойный отпор со стороны Ю.А. Заднепровского и Д.Г. Савинова. [3]

В изучении средневековых погребений с конём в Туве в 1960-70-х гг. видное место принадлежало Ю.И. Трифонову. Он раскопал серию таких памятников в Центральной Туве, разработал их классификацию, предложил периодизацию, сформулировал собственную точку зрения об их этнокультурной принадлежности. [4] Результаты работ Ю.И. Трифонова оказали благотворное влияние на изучение этой проблематики в Саяно-Алтае и Центральной Азии в целом. В Туве его работа была продолжена Б.Б. Овчинниковой. К сожалению, работа Ю.И. Трифонова, подготовленная для издания в I томе трудов Саяно-Тувинской экспедиции, до сих пор не опубликована. Работая позднее в Казахстане, Ю.И. Трифонов неоднократно возвращался к анализу тувинских материалов, планировал издать их в виде монографии. К сожалению, эти планы не были реализованы.

Вклад Ю.И. Трифонова в изучение древнетюркской культуры не ограничивается раскопанными памятниками и опубликованными статьями. Активно участвуя в обсуждении самых актуальных во-

(4/5)

просов тюркологии, предлагая свои решения, он во многом способствовал расширению знаний о древнетюркской культуре в Центральной Азии. Отдавая дань уважения известному археологу и тюркологу, авторы и редколлегия настоящего сборника посвящают его памяти Юрия Ивановича Трифонова, которому в 2000 г. исполнилось бы 60 лет.

В течение трех последних лет исследователями из Института археологии и этнографии СО РАН и Лаборатории гуманитарных исследований Новосибирского государственного университета, работавшими над изучением культуры древних тюрок в Саяно-Алтае по проекту РГНФ «Древнетюркский культурный феномен в Саяно-Алтае» (с привлечением средств ФЦП «Интеграция»), удалось обследовать и раскопать большое количество памятников древнетюркской культуры в Минусинской котловине, Горном Алтае и на северо-западе Монголии, выявить материалы культуры древних тюрок в музеях, архивах и публикациях прошлых десятилетий, обобщить и систематизировать результаты изучения памятников древних тюрок на среднем Енисее и в других районах Южной Сибири. В Минусинской котловине была выделена серия каменных изваяний, изображающая людей и животных, открыты новые рунические надписи, раскопаны захоронения с конём. На Алтае исследованы впускные погребения и поминальные комплексы. В Монголии обнаружена серия каменных изваяний. Результаты исследований введены в научный оборот в цикле публикаций, в которых рассмотрены актуальные проблемы изучения древнетюркской культуры. [5]

Примечания ^

[3] Заднепровский Ю.А., Савинов Д.Г. [рец.:] Кызласов Л.Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.) // Советская этнография. 1982. №2. С. 149.

Список сокращений ^

АО — автономная область.

ИА — институт археологии.

ИИФиФ — институт истории, филологии и философии.

ГИМ — государственный исторический музей.

КСИА — краткие сообщения института археологии.

КСИИМК — краткие сообщения института истории материальной культуры.

МИА — материалы и исследования по археологии.

НИИЯЛИ — научно-исследовательский институт языка, литературы и истории.

РАЭСК — региональная археолого-этнографическая студенческая конференция.

РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд.

САКЭ — Северо-Азиатская комплексная экспедиция.

СТЭАН — Саяно-Тувинская экспедиция Академии наук.

ТКАЭЭ — Тувинская комплексная археолого-этнографическая экспедиция.

ФЦП — федеральная целевая программа.

|