Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов

Некоторые древние элементы в материальной культуре теленгитов.

Теленгиты — народность, сохранившая в наибольшей степени по сравнению с другими подразделениями алтайского этноса традиционные формы своей этнографической культуры [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], Этому способствовали как скотоводческое направление хозяйства теленгитов, вызвавшее проживание их преимущественно в труднодоступных горных районах, так и характер взаимоотношений с соседними народами, в частности, с казахами, поставившими теленгитов Восточного Алтая в своеобразное положение, относительной изоляции.

Этническая история теленгитов уходит своими корнями в эпоху средневековья. Впервые упомянутые в составе конфедерации телеских племён под именем доланьгэ в Монголии [2, с. 158-159], теленгиты (теленгуты) затем, по данным Рашид ад-Дина, оказываются переселёнными «по ту сторону страны (енисейских — Д.С.) киргизов» [8, с. 123], т.е. в Саяно-Алтай. В «Сокровенном сказании», династийной летописи монголов, упоминаются Телегетуйские пади, где находилась половина людей и скота Ван-Хана кераитского, предположительно в районе Верхнего Иртыша [9, с. 126-136]. Более поздние легендарные сведения о приходе теленгитов на Алтай из страны Конграй-Сагай (Сагайской степи) в Минусинской котловине были записаны Г.Н. Потаниным [10, с. 7]. Важным источником по этнической истории теленгитов в новое время могут служить впускные теленгитские захоронения, известные пока в сравнительно небольшом количестве [11, с. 87] и обнаруживающие наибольшую близость с тувинскими погребениями XVIII-XIX вв. [12]. Род или сеок телег (делег) теленгитского происхождения существует в Туве и в настоящее время [13, с. 71-72].

Определённые указания на время прошлого расселения теленгитов или вхождения их предков в состав более широкой этнокультурной общности содержат и некоторые традиционные элементы материальной культуры теленгитов, исследование которых проводилось Южносибирским палеоэтнографическим отрядом кафедры этнографии и антропологии ЛГУ в 1971-1973 гг. К ним относятся предметы конского снаряжения, отдельные женские украшения и охотничьи атрибуты.

У населения Южного Алтая, в частности — теленгитов, употребляются сёдла с поставленными по-разному луками различной формы. Одно — с вертикальными подтреугольными луками, другое — с широки-

(140/141)

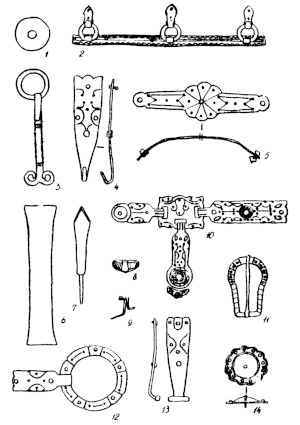

ми наклонно поставленными округлыми. Луки по всей площади покрыты лицевыми серебряными обкладками, торцевые части лук и полок — изогнутыми оковками и кантами, а выступающие плоскости полок — ажурными накладными пластинами. Сосуществование этих двух типов сёдел, так же как и приёмов их декорировки, было наиболее характерно для населения Южной Сибири предмонгольского времени [14, с. 31-36, рис. 1-5]. Из других предметов снаряжения верхового коня следует назвать тройники от мест перекрестия ремней, налобники, подпружные пряжки, плоские орнаментированные трензеля, детали уздечных наборов и седельные кольца для тороков. Теленгитские тройники от перекрестия ремней, состоящие из прямоугольной пластины с тремя прорезями для крепления наконечников ремней оголовья (рис. 1 – 10) непосредственно восходят к раннесредневековым «Т»-видным тройникам, наиболее поздние из которых были найдены в памятниках XII-XIII вв. (Чёрная, раскопки Г.П. Сосновского, 1929 г., Гос. Эрмитаж, колл. 1548, №12, 13 ; Кудыргэ, Часовенная гора [15]). Налобники в виде изогнутой фигурной пластины с круглой или четырёх-шестилепестковой розеткой посередине (рис. 1 – 5) точно воспроизводят форму средневековых начельников и отличаются от них только отсутствием трубочки для крепления султана. На теленгитской узде эти пластины помещаются на храповом (наносном) ремне, так же как на целиком сохранившейся узде из погребения XI-XII вв. у с. Усть-Есь в Хакасии (раскопки А.Н. Липского, 1970 г., Абаканский краеведческий музей [16, с. 130, рис. 10]) и поэтому могут быть названы наносными султанами. Подпружные пряжки восьмёркообразной формы с витой рамкой и расширяющимся орнаментированным приёмником (рис. 1 – 11) встречаются в тувинских погребениях XI-XII вв. (Демир-Суг I, кург. 1. Раск. И.У. Самбу, 1970 г.) Также обычны для памятников предмонгольского времени Южной Сибири, главным образом Тувы и Минусинской котловины, плоские орнаментированные псалии — трензеля (рис. 1 – 12), седельные кольца на пробоях (рис. 1 – 9), крыловидные и У-видные бляшки от уздечных наборов (рис. 1 – 8, 10), как бы вписанные острыми углами друг в друга, различного рода крюки на орнаментированных пластинах (рис. 1 – 4), детали двусоставных застёжек (рис. 1 – 13) и так далее.

Из предметов, связанных с человеком, несомненный интерес представляют отдельные женские украшения и некоторые охотничьи атрибуты, являющиеся, как известно, наиболее традиционными элементами материальной культуры. Так, в одном из впускных теленгитских захоронений Сайлюгемский степи сохранились височные кольца — диски

(141/142)

[Рис. 1]

Древние элементы в материальной культуре теленгитов.

(Открыть Рис. в новом окне)

(142/143)

из мягкого камня (рис. 1 – 1), аналогичные найденным в погребениях XI-XII вв. Осинкинского могильника на Северном Алтае. (Раскопки автора, 1970 г.) На некоторых женских поясах встречаются металлические подвески — кольца со стержнем, имеющим рогообразное окончание (рис. 1 – 3). Такую же форму имеют ножи и булавки из погребений XI-XII вв. в Хакасии (Миндерла, раскопки З.К. Глусской, 1947 г. Красноярский исторический Музей, колл. 206 [17, рис. 1, 3, 6]). Для подвешивания мужских охотничьих сумок теленгиты использовали кольца с обоймами (рис. 1 – 2), которые известны в археологических материалах с IX-X вв. Посреди такой сумки помещалась круглая выпуклая бляха с ажурным краем (рис. 1 – 14), аналогичная седельным кольцам на лицевых сторонах лук парадных сёдел начала II тыс. н.э. [14, рис. 6]. Здесь же встречаются крюки на пластине, двусоставные застёжки и так далее. Показательно, в данном случае перемещение деталей, ранее входивших в состав убранства верхового коня, на предметы иного предназначения, что является дополнительным свидетельством глубокой древности их существования.

Огнестрельное оружие естественным образом вытеснило у теленгитов традиционные вида вооружения — лук и стрелы. Однако о них можно судить по материалам теленгитских захоронений в Улаганской степи, где найдены фронтальная срединная накладка лука с лопаткообразными концами (рис. 1 – 6) и набор наконечников стрел (рис. 1 – 7), (Раскопки С.И. Руденко. Гос. Эрмитаж, колл. 4205) представляющие также наиболее характерные для предмонгольского времени типы [18, табл. XXVII, 1, 2; XXXIII, 1-8; 19, c. 156-160, pиc. 5-6].

Следовательно, в материальной культуре теленгитов — предметах снаряжения верхового коня, женских украшениях и отдельных охотничьих атрибутах — выделяется целый ряд древних элементов, находящих себе ближайшие параллели в памятниках культуры Тувы и Минусинской котловины предмонгольского времени. Это подтверждает сообщение Рашид ад-Дина о переселении теленгитов (теленгутов), по-видимому, во второй половине XII — начале XIII вв. «по ту сторону страны (енисейских — Д.С.) киргизов», в процессе которого, вероятно достаточно длительном, ими были восприняты многие черты материальной культуры местных племён. Возможно, не случайно поэтому на территории самого Горного Алтая, местах современного расселения теленгитов, за исключением отдельных находок неизвестны археологические материалы, сопоставимые с рассмотренными выше древними элементами в культуре теленгитов. Можно предполагать, что они были принесены на Алтай далёкими предками теленгитов из соседних районов Центральной Азии и

(143/144)

Южной Сибири, где в начале II тыс. н.э. существовала крупная этнокультурная общность субстратного значения, в отдельных реминистенциях [реминисценциях] сохранившаяся в материальной культуре теленгитов.

Литература. ^

(144/145)

17. Кызласов И.Л. Булавки древних хакасов. — В кн.: Археология Южной Сибири. — Кемерово: изд. Кемер. ун-та, 1977, рис. 1, 3, 6.

наверх

|