|

|

|

|

Рис. 1. На подлинном рисунке подпись (по-голландски):Татарские золотые идолы языческие, недавно добытые вместе с некоторыми золотыми же тельными украшениями, из древних могил Сибири.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

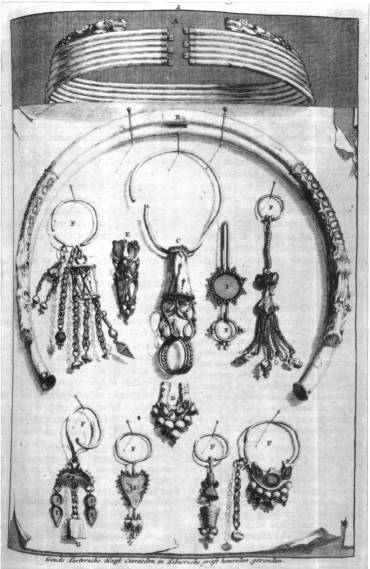

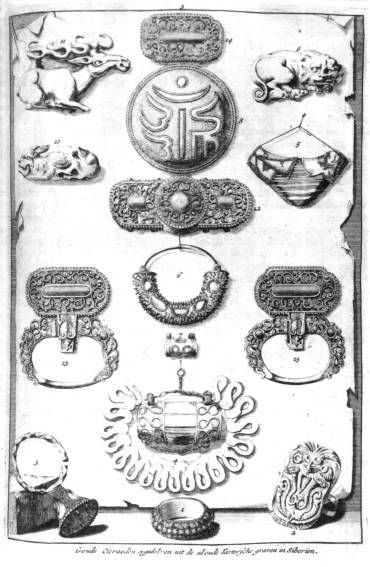

Рис. 2. На подлинном рисунке подпись (по-голландски):Золотые татарские головные украшения, найденные в сибирских холмах.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

археологических предметов, входивших в собрание Н. Витсена, — №1-3 и под литерой О [39, между с. 748-749] *. [4] На эти рисунки не обратили должного внимания русские учёные до публикации писем Н. Витсена к бургомистру г. Девентера Гисберту Куперу **. [5] В этих письмах содержатся сведения о тех древностях, рисунки с которых были изданы в упомянутой книге учёного. Академик В.В. Радлов в конце XIX в. соединил эти два источника (рисунки и письма) воедино и тем самым ввёл собрание сибирских древностей Н. Витсена в научный оборот [32]. Рисунки выполнены прекрасным голландским рисовальщиком начала XVIII в. по заказу Н. Витсена и под его наблюдением. Благодаря им несохранившееся витсеновское собрание до сих пор не утратило своего значения для науки. Как свидетельствуют упомянутые письма, Н. Витсен приобретал археологические предметы из сибирских курганов с 1703 по 1716 г. Следует обратить внимание на то, что среди изданных рисунков его собрания находятся рисунки с предметов, неопознанных по письмам. Например, серебряный сосуд, найденный в разрушенной могиле на Иртыше у Самаровского яма [34, табл. XLI, рис. 74]. Сосуд со времени его находки в 1688 г. хранился у сибирского воеводы боярина Ф.А. Головина, подарившего его Н. Витсену во время пребывания русского Посольства в Нидерландах в 1697-1698 гг. [31, приложение, с. 3, примеч. №2]. Археологическое собрание Н. Витсена занимало важное место в его обширной и разнообразной коллекции, которую называли домашним музеем. Собрание древностей состояло из золотых пластин (рис. 1), шейных гривен (рис. 2), большого количества серёг (рис. 2 и 4), импортных монет (рис. 4). Все предметы были найдены в курганах. Большинство из них сделано из золота, но встречаются серебряные и, возможно, бронзовые предметы. Это собрание, как и Сибирская коллекция Эрмитажа,было пёстрым ***. [6]

Пётр I обратил внимание на сибирские древности чуть позже Н. Витсена. Русский царь внёс в дело их собирания государственный размах. Исходившие от него распоряжения, устные и письменные повеления, указы дали поразительный результат. В 1715-1718 гг. при царском дворе было сосредоточено подавляющее большинство предметов, которые ныне входят в Сибирскую коллекцию, носящую его имя. Они превосходят во много раз собрание Н. Витсена не только по количеству, но и по разнообразию представленных в ней предметов [33; 15]. Массовое расхищение сибирских курганов, особенно торговля «могиль-

|

|

|

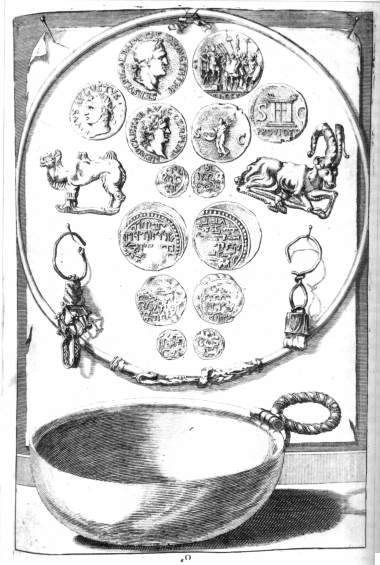

Рис. 3. На подлинном рисунке подпись (по-голландски): Золотые украшения, вырытые из древних татарских могил в Сибири.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

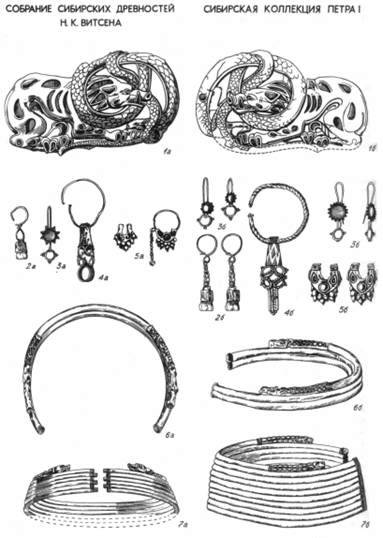

Рис. 4. Таблица О (по Витсену). Золотые украшения и бляхи, серебряный сосуд, золотые и серебряные монеты. Из сибирских могил.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

ным» золотом и серебром, ускорило появление в России законов о древностях 1718 г.

В 1859 г. коллекция сибирских древностей Петра I из Кунсткамеры, где она находилась с 1727 г., была доставлена в Зимний дворец, а затем передана в Эрмитаж в 1860 г. В Эрмитаже она была выставлена для обозрения, на каждый предмет составлено подробное каталожное описание хранителем Г.Е. Кизерицким, все предметы зарисованы профессиональными художниками. В изучение коллекции включился большой круг российских учёных [36; 31; 32; 35 и др.].

В конце XIX в. рисунки витсеновского собрания и близкие им предметы из Сибирской коллекции были подвергнуты тщательному сопоставлению. Поводом к их сличению послужила ошибка художника петербургской Кунсткамеры, который перевернул поясную пластину, изображающую сцену борьбы волка со змеёй, слева направо и тем самым сделал её похожей на витсеновскую. Поясные пластины обычно находят парами. Витсеновская носилась на поясе справа, а пластина из Сибирской коллекции — слева. На них один и тот же сюжет, но исполненный в зеркальной композиции. Отличительная особенность левых пластин в том, что у них имеется крючок-застёжка или шпенёк, как на эрмитажной пластине. Академик Я.И. Смирнов по просьбе В.В. Радлова провёл детальное сравнение обоих собраний, чтобы определить, не попали ли вещи витсеновского собрания в Эрмитаж. Результаты этой работы и письменное заключение Я.И. Смирнова были опубликованы В.В. Радловым, но не проиллюстрированы [32, приложение, с. 135-137]. В своём заключении Я.И. Смирнов пишет: «Признав точность четырёх таблиц, изданных в сочинении Витсена, и сравнив их с наличными сибирскими вещами Императорского Эрмитажа, мы пришли к убеждению, что в числе последних нет вещей, принадлежавших Н. Витсену ... общее сходство многих из них с эрмитажными указывает лишь на принадлежность тех и других одному времени и одной области, но не на тождественность их, признанию которой препятствует разница в деталях вещей Витсена и Эрмитажа. Это собрание было совершенно особое и никогда в Кунсткамеру не поступало. Поэтому остаётся надежда искать эти драгоценные древности где-либо в голландских архивах, если только они в течение двух столетий (теперь уже почти трёх. — М.З.) не погибли безвозвратно» [32, приложение, с. 133, 137]. Проведённые автором дополнительные исследования подтвердили выводы Я.И. Смирнова. Результаты наших сопоставлений представлены на сравнительной таблице рисунков, публикуемой впервые (рис. 5) *. [7]

В эрмитажном и витсеновском собраниях особый интерес вызывает упомянутая ранее пара поясных пластин-застёжек со сценой борьбы волка со змеёй. Интерес заключается в том, что пластины из этой пары, найденные в одном кургане, в начале XVIII в. попали в разные собрания — одна из них, носившаяся на поясе справа (левая от зрителя), была куплена для Н. Витсена (об её доставке в Амстердам он сообщает в письме к Г. Куперу от 18 сентября 1714 г.); вторая пластина, левая из этой пары, находится в эрмитажной коллекции, как отмечено выше, она имеет крючок-застёжку. В собрании Н. Витсена самыми многочисленными предметами являются серьги. Сделанные из золота, они относятся к III в. до н.э. — первым векам н.э. [24]. Большинство серёг исполнено одинаково: их основу составляет проволочное кольцо, изогнутое восьмёркообразно. К малой нижней петле прикреплены разнообразные подвески, сделанные из различных материалов. Эти подвески являются основным отличительным признаком серёг. В письме от 1 июня 1716 г. Н. Витсен с удивлением

Рис. 5.

Сравнительная таблица рисунков с предметов из Сибирской коллекции Петра I и с аналогичных предметов из собрания Н. Витсена.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

отмечает, что в последней «присылке» среди золотых украшений находится пара серёг, в которые вместо драгоценных камней вставлены два человеческих зуба. Эти серьги были найдены в могиле (рис. 5: 2а). Аналогии подобным серьгам с подвесками в виде человеческих зубов, оправленных в золото, находятся в Сибирской коллекции Петра I (рис. 5: 2б). [12, с. 65]. Можно считать, что все серьги витсеновского собрания имеют сходство с серьгами из Сибирской коллекции Петра I [33, табл. XX, XXI]. Не менее типичны и шейные гривны. Из трёх гривен, находившихся в собрании Н. Витсена, можно атрибутировать две, которые соответствуют двум разным типам по классификации М.И. Артамонова [4]. Одна из них относится к типу втульчатых, трубчатых (рис. 5: 6а), вторая представляет также тип втульчатых, но с шарнирным замковым устройством (рис. 5: 7а). Гривны из Сибирской коллекции Петра I отличаются от витсеновских только количеством трубок, деталями исполнения и сохранностью [33, табл. XVIII, 6 и др.; вторая эрмитажная гривна не издана]. Эти гривны поступили в Эрмитаж в 1894 г. и потому не попали в поле зрения Я.И. Смирнова [5].

Одной из важных забот учёного-коллекционера является зарисовка и иная фиксация предметов коллекции. Н. Витсен по мере поступления к нему древностей из России передавал их художнику для зарисовки и пытался атрибутировать. Высокое качество рисунков витсеновского собрания можно объяснить требованием собирателя точно их воспроизводить. Это требование было подкреплено умением самого учёного рисовать и понимать сложные сюжеты. Из писем Н. Витсена известно, что он знакомил Г. Купера с рисунками и очень ими дорожил. Но более всего он дорожил вещами и никогда не посылал их Г. Куперу из боязни потерять.

Изучение таблиц рисунков позволяет сделать вывод, что Н. Витсен лично подготовил к изданию три таблицы рисунков (№1-3). Каждая таблица была подписана и каждая вещь на таблицах пронумерована или снабжена буквенными обозначениями, как таблица №2. Из этого следует предположение, что коллекционер делал какие-то комментарии к предметам. Однако они пока не найдены. Только одна таблица под литерой О (рис. 4) осталась незавершённой — она не имеет подписи, рисунки на ней не пронумерованы. Здесь изображены разнообразные предметы, преимущественно из последней посылки: серьга с оправленным в золото человеческим зубом — одна из присланной пары; большая серьга в виде несомкнутого кольца с конусовидной подвеской и нижним поперечным кольцом, к ней примыкающим. Близкая ей аналогия в виде серьги крупного размера сходного устройства находится в Сибирской коллекции Петра I [33, табл. XX, 31]. На этой же таблице помещены упоминавшийся выше серебряный сосуд, трубчатая гривна с несходящимися концами, украшенными фигурками животного. Среди петровских гривен она не имеет аналогий. Здесь же две золотые фигурки в виде верблюда и козерога, попавшие в альбом Я.И. Смирнова как находки 1716 г. [34, табл. LX, 14, 15], а также римские и восточные монеты. О монетах, вероятно восточных, Н. Витсен упоминает в письме от 15 июня 1714 г. Время присылки других монет неизвестно. Приведенные примеры дают повод считать 4-ю таблицу сборной, скомпонованной последней и, возможно, уже без участия собирателя.

Эпистолярное наследие голландского ученого имеет важное значение для изучения Сибирской коллекции Петра I. В письмах Н. Витсена содержатся сведения о его собрании сибирских древностей: состав посылок, отправляемых ему из России, время прибытия их в Амстердам, места находок. Письма отражают процесс работы учёного с вещами. Однако опубликована лишь небольшая часть этого наследия (см. второе примеч. на с. 106 в настоящей статье), а на русский язык переведено ещё меньше писем. Поэтому они никогда не были предметом специального изучения. В настоящее время возможно сделать лишь отдельные комментарии к письмам. Сведения о местах находок древностей имеют большой

интерес не только для изучения собрания Н. Витсена, но и Сибирской коллекции Петра I. В письмах названы области Верхотурья, Тобольска, Тюмени. Н. Витсен неоднократно подчёркивал, что вещи происходят из могил, находящихся под курганами, их ему привозили верные люди, друзья, которые сами присутствовали при раскопках курганов. В письме от 10 января 1715 г. Н. Витсен пишет: «Место находки сибирских редкостей приблизительно под 60-м градусом северной широты» [32, с. 134]. В конце XIX в. русские учёные критически отнеслись к сообщению Н. Витсена о 60-й параллели, так как указанная географическая координата на современных картах проходит через лесную болотистую местность, где курганы не встречаются.

Н. Витсен, являясь одним из ведущих картографов XVII в. [19], первым составил большую печатную карту всей Сибири, с которой в России познакомились в 1691 г. [29, с. 127]. Однако в новом для картографии деле — нанесении градусной сетки — Н. Витсен допустил ошибку. Интересующая нас параллель, за которой обычно находят курганные древности, оказалась на 10° ниже принятой в настоящее время. Когда Н. Витсен писал Г. Куперу о местонахождении курганов, он имел в виду свою карту. На это недоразумение обратили внимание тюменские археологи [23]. Для археологов является существенным, через какие географические пункты проходила эта витсеновская параллель, к которой он привязывает древности своего собрания. Такой подход к сообщению Н. Витсена даёт возможность локализовать места находок сибирских древностей. «В Зауралье она (60-я параллель) пересекала Синару и Исеть, причем последнюю чуть выше по течению с. Исетского. Тобол пересекался 60-м градусом на карте Витсена значительно южнее Ялуторовска, а Иртыш — выше устий его притоков Туя, Шиша, Уя, Тары и, по-видимому, даже Оми. Далее он [градус. — М.З.] выходил на территорию Барабинской лесостепи и через акваторию огромного озера Бараба (ныне Чаны) шёл к верховьям Оби, изображённым значительно менее точно, чем уже упомянутые районы. Таким образом 60-я параллель Н. Витсена оказывается отнесённой не к лесной, а к лесостепной зоне Западной Сибири» [22, с. 171-172]. В этом районе вели раскопки «бугровщики» с XVII в. и современные археологи [25, 26, 27]. Здесь же, по их данным, размещается одна из основных групп памятников саргатской культуры (V в. до н.э. — II-IV вв. н.э.).

Саргатская культура названа археологами по имени д. Саргатка в Омской области. Памятники этой культуры распространены в лесостепной зоне Западной Сибири. Археологи выделяют три локальных района: Тоболо-Исетский, Приишимский, Иртышско-Барабинский [23, с. 38]. Наиболее интересна южная, Тоболо-Исетская группа памятников, откуда происходят древности, найденные в петровское время. Именно здесь открыт Тютринский могильник в 1981-1982 гг. [24]. В этом могильнике найдены золотые и серебряные серьги, аналогичные серьгам витсеновского собрания и Сибирской коллекции Петра I.

Однако не вся Сибирская коллекция сопоставима с витсеновским собранием, с одной стороны, и с материалами раскопок археологов Западной Сибири, с другой. Сопоставлена может быть только поздняя группа предметов Сибирской коллекции III в. до н.э. — первых веков н.э. [13]. Находки из трёх собраний объединяются между собой не только их происхождением из одних и тех же районов, но и принадлежностью к одному и тому же времени и, вероятно, к одной, саргатской, культуре.

Новые раскопки тюменских и омских археологов 80-х гг. XX столетия послужили поводом для нового прочтения писем Н. Витсена. Они убедили исследователей сибирских древностей в необходимости продолжения изучения наследия голландского учёного. Можно надеяться, что будущие раскопки археологов Западной Сибири, а также полная публикация источников, хранящихся в голландских архивах и библиотеках, позволят получить неизвестные ранее сведения для решения важного вопроса, стоящего перед археологами Рос-

сии, — о происхождении Сибирской коллекции Петра I и других проблем, с нею связанных.

1. Алексеев М.П. Один из русских корреспондентов Ник. Витсена (к истории поисков морского пути в Китай и Индию в XVII веке) // Сергею Фёдоровичу Ольденбургу. К 50-летию научно-общественной деятельности. 1882-1932. — Л., 1934.

2. Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей XIII-XVII вв. — Иркутск, 1941.

3. Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. — М., 1960. — Т. 1.

4. Артамонов М.И. Вопросы хронологии скифо-сибирского золота // СА. — 1971. — №3.

5. Архив ГЭ, оп. V, 1894, д. 19.

6. Архив НИИ при МАЭ, к. V, оп. 1. Трисман В.-Г. Сибирь / Перевод раздела из книги Н.-К. Витсена «Северная и Восточная Татария». — 1705. — 2-е изд.

7. Бахрушин С.В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI-XVII вв. — М., 1928.

8. Брикнер А.К. Рецензия на кн. Gebhard J.-F. Het leven van Mr. Nicolaas Corneliszoon Witsen // ЖМНП, часть CCXXVI. — СПб, 1883. Апрель.

9. Витсен Н. Путешествие в Московию 1664-1665 гг. / Дневник. — СПб, 1996.

10. Герье В.И. Отношение Лейбница к Петру Великому // ЖМНП, часть CXLVII. — 1870. Январь.

11. Завитухина М.П. Об одном архивном документе по истории Сибирской коллекции Петра I // СГЭ. — 1974. — [Вып.] 39.

12. Завитухина М.П. К вопросу о времени и месте формирования Сибирской коллекции Петра I // Культура и искусство Петровского времени. — Л., 1977.

13. Завитухина М.П. Некоторые вопросы изучения Сибирской коллекции Петра I // Археологические культуры Евразии и проблемы их интеграции / Краткие тезисы докладов научной конференции, посвящённой 60-летию Отдела археологии Восточной Европы и Сибири. Гос. Эрмитаж. — СПб, 1991.

14. Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и учёных XVIII века / Восточносибирское книжное издательство. — 1968.

15. Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С. Ювелирные изделия Отдела Востока. Коллекция Особой кладовой Отдела Востока Государственного Эрмитажа. — М., 1984.

16. Катанов Н.Ф. Голландский путешественник Николай Витсен и его труды о России и Азии // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Имп. Казанском университете. — Казань, 1901. — Т. XVII. — Вып. 4.

17. Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях голландского путешественника Николааса Витсена. — СПб, 1995.

18. Кордт В.А. Отчёт о занятиях в голландских архивах летом 1893 года // Известия Имп. Академии наук. — 1895. — Т. III.

19. Кордт В.А. Материалы для истории русской картографии. Вторая серия. — Вып. I. — Киев, 1906.

20. Левинсон-Лессинг В.Ф. Первое путешествие Петра I за границу // Культура и искусство Петровского времени. — Л., 1977.

21. Ловягин А.М. Ник. Витсен из Амстердама у патриарха Никона // Исторический вестник. — 1899. — №77. — Сентябрь.

22. Матвеев А.В. Известия о «бугровании» в Западной Сибири и проблема происхождения Сибирской коллекции Петра I // Вопросы истории археологических исследований Сибири / Межведомственный сб. науч. трудов. — Омск, 1992.

23. Матвеев А.В., Маслякова H.H. Известия о «бугровании» в Западной Сибири и проблема происхождения Сибирской коллекции Петра I // Проблемы изучения саргатской культуры / Тезисы докладов конференции. — Омск, 1991.

24. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. Ювелирные изделия Тютринского могильника. (К проблеме Сибирской коллекции Петра I) // Антропоморфные изображения. — Новосибирск, 1987.

25. Материалы раскопок Л.И. Погодина в 1989 г. у д. Исаковки. Не опубликованы. Хранятся в Омском государственном университете.

26. Матющенко В.И., Спирина И.В. Древние сокровища Сибири // Каталог выставки в Омском музее изобразительных искусств. — Омск, 1988.

27. Матющенко В.И., Яшин В.Б. Погребение воина из могильника у с. Сидоровка Омской области и некоторые вопросы мировоззрения кочевников степей // Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова / Тезисы докладов. — Омск, 1987.

28. Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. — СПб, 1862. — Т. 1.

29. Полевой Б.П. О картах Северной Азии Н.-К. Витсена // Изв. АН СССР, серия географическая. 1973, 2.

30. Пыпин А.Н. История русской этнографии. — СПб, 1892. — Т. IV.

31. Радлов В.В. Сибирские древности — СПб, 1888. — Т. I. — Вып. 1.

32. Радлов В.В. Сибирские древности — СПб,

(113/114)

1894. — T. I. — Вып. 3.

33. Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра I. — САИ, Д 3-9 — 1962.

34. Смирнов Я.И. Восточное серебро. Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения / К 50-летию ИАК. — СПб, 1909.

35. Спицын А.А. Сибирская коллекция Кунсткамеры // Записки отд. русской и славянской археологии. — СПб, 1906. — Т. 8. — Вып. 1.

36. Толстой И., Кондаков Н. Русские древности в памятниках искусства // Древности времён переселения народов. — СПб, 1890. — Вып. III.

37. Gebhard J.-F. Het leven van Mr. Nicolaas Corneliszoon Witsen. — Utrecht, 1881-1882.

38. Lugt F. Répertoire des Catalogues de Ventes publiques intéressant première période vers 1600-1825 // Za Haye Martinus Nijhoff. — 1938, number 368.

39. Witsen N.-C. Noord en Oost Tartarye. — Amsterdam, 1785.

[1] * Дирекция ЛО Института этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая (ныне НИИ при МАЭ им. Петра Великого) организовала перевод книги Н. Витсена на русский язык голландкой В.Г. Трисман. К сожалению, её работа не была завершена, а переведённые главы рукописи не опубликованы [6].

[2] * До 1718 г. в России не было законов о древности. Запрет на скупку и продажу частным лицам предметов из драгоценных металлов появился в 1717 г. [11, с. 34-36]. По повелению царя Петра могильные драгоценности можно было покупать только в государственную казну.

[3] ** Переписка между двумя учёными — Г. Лейбницем и Н. Витсеном, — начавшаяся в 1694 г., была продолжена в 1697 г. во время пребывания Петра I с русским Посольством в Нидерландах. Г. Лейбниц хотел использовать влияние Н. Витсена на русского царя, чтобы достать образчики скифских языков [10, с. 20].

[4] * Все таблицы в русском издании впервые опубликовал В. Радлов [32, приложение, с. 130-133] с подписями, переведенными с голландского на русский язык. Нами дано повторное издание рисунков из этого собрания по Витсену, перевод подписей к рисункам — по Радлову. С.И. Руденко в издании Сибирской коллекции поместил только три таблицы: две номерные — №1 и 2 и под литерой О, которую назвал №3, но дал ей подпись 3-й витсеновской таблицы.

[5] ** Переписка двух бургомистров, которых сближал интерес к науке, велась с 1685 по 1716 г. [18, с. 114]. О масштабах переписки сообщает В.А. Кордт, работавший в голландских архивах: «Эта переписка достигает 4 тома в лист и содержит подлинные письма Витсена и копии писем Купера» [18]. Далее Кордт пишет, как полезно было бы извлечь из этих писем всё, что касается России. Гебгардт опубликовал 83 письма Н. Витсена. В. Радлов издал выдержки только из 16 писем, В.-Г. Трисман перевела фрагменты ещё 18 писем. Возможно, новая публикация переписки Н. Витсена с Г. Купером на русском языке явится дополнительным источником для решения некоторых вопросов о Сибирской коллекции.

[6] *** Попытка Петра I приобрести сибирские древности Н. Витсена у вдовы учёного после его смерти в 1717 г. была безуспешной [20, с. 32]. Его коллекция как антикварное собрание была продана с аукциона в 1728 г. в Амстердаме [38, number 368]. Для исследователей этой темы важно познакомиться с составом проданных сибирских древностей. Ф. Люгг пишет, что ему известны только два экземпляра аукционного каталога: один из них находится в Гааге в Центре национальной документации по истории искусства и иконографии, второй — в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Автору, к сожалению, не удалось ознакомиться с этим каталогом.

[7] * Иллюстрации выполнены художником Л.А. Морошкиной, за исключением одного рисунка — поясной пластины с изображением волка и змеи. Эту пластину рисовал художник Е.С. Матвеев (рис. 5, 1б). Повреждённые места (нижняя часть пластины) он смог восстановить по голландскому рисунку, так как каждая пара поясных пластин является зеркальным отображением друг друга.

М.П. Завитухина

М.П. Завитухина