|

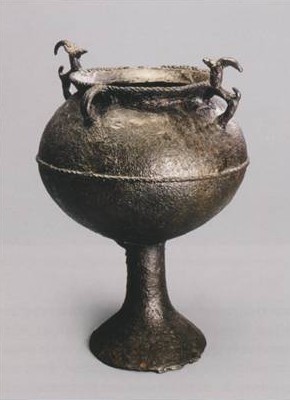

Рис. 5. Бронзовый котёл с фигурными ручками из кургана Соколовский, г. Новочеркасск (кат. 72).(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

Рис. 6. Золотые серьги из Калиновского могильника, Нижнее Поволжье (кат. 12).(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

землепашеством. Постоянная нужда в продуктах земледелия побуждала кочевников вести войну со своими осёдлыми соседями, населявшими плодородные земли на побережье Кубани и Нижнего Дона. Их постоянным местом обитания служили поселения, о чём свидетельствуют найденные здесь остатки глинобитных домов с очагом и ямами для хранения зерна. На поселениях обнаружены и предметы трудовой деятельности местных жителей: железные серпы, наконечники мотыги, каменные зернотёрки, а также каменные грузила от рыболовных сетей и рыболовные крючки. Кроме земледелия и рыболовства, судя по находкам костей животных, осёдлое население занималось также разведением домашнего скота — лошадей, коров, коз, овец и свиней.

Вблизи открытых поселений на труднодоступных местах, на холмах или мысах, располагались так называемые «городища», укреплённые высокими земляными валами и глубокими рвами. Такие меры предосторожности были вызваны периодическими набегами со стороны воинственных степняков. «Кочевники занимаются больше войной, — пишет Страбон, — и войны ведут из-за дани; предоставив землю во владения желающим заниматься земледелием, они довольствуются получением условленной умеренной дани, а в случае неполучения дани, они начинают войну».

Война в жизни кочевников играла большую роль. Она давала им не только средства к существованию, но и открывала огромные возможности к обогащению. Захваченные на войне скот, продукты земледелия и пленные обменивались на дорогие ценные украшения, оружие, импортные изделия. При этом большую часть добычи получал сильнейший, что способствовало накоплению богатства в отдельных семьях. Так, среди основной массы населения племенного союза начинает выделяться богатая кочевая знать, которую представляют, прежде всего, вожди, военачальники и их тяжеловооружённая конница — всадническая аристократия. В их руках была сосредоточена и политическая власть. Набеги, умножающие

богатство знати, способствовали всё большему росту имущественного неравенства.

О богатстве представителей племенной знати можно судить по погребальным комплексам, которые отличаются от рядовых захоронений как устройством могил, так и составом сопровождающих их вещей. В них присутствуют разнообразные золотые изделия — украшения, дорогое оружие, ритуальные сосуды, наборы конской упряжи, а также импортная посуда и бронзовые культовые котлы местной работы (рис. 5).

В этом случае погребения совершались в обширных квадратных могилах 3,5×3,4 м и глубиной до 3 м от древней дневной поверхности. Могилы, как правило, перекрывались камышовым и берестяным настилом. Умерших хоронили в дощатых гробах. Сверху над захоронением насыпался высокий земляной курган. Несмотря на то, что богатые погребения знатных представителей племени в большинстве своем были разграблены ещё в старые времена, до нас дошли уникальные изделия из золота и серебра, изготовленные древними мастерами. Сокровища, как правило, соплеменники умершего прятали от грабителей в специально устроенных тайниках. Одним из способов сокрытия ценных вещей было размещение их в выкиде, т.е. в земле, выброшенной на поверхность при рытье могильной ямы. Иногда тайники в виде ниши выкапывались в одной из стен могилы или в полу.

Одно из богатых погребений рубежа I в. до н.э — I в. н.э., оставшееся неразграбленным, было открыто в Нижнем Поволжье (Калиновский могильник). В широкой прямоугольной могиле была похоронена женщина знатного рода. Её костюм, расшитый золотыми мелкими бляшками, дополняли золотые украшения: серьги (рис. 6), гривна — шейный обруч, пара браслетов с фигурками лосихи на концах (кат. 11) и ожерелье из цветных стеклянных бус. Кроме того, в тайнике — яме, вырытой в полу могилы, были найдены привозная бронзовая и серебряная посуда и большой литой бронзовый котёл с фигурными ручками.

Рис. 7. Браслет из могильника у с. Верхнее Погромное (кат. 3).

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

Золотые украшения, в частности массивный браслет со сценой нападения хищника кошачьей породы на оленя (рис. 7) и фигурная бляха (кат. 8), происходят из другого поволжского погребения, несколько более раннего времени II-I вв. до н.э., обнаруженного на могильнике у с. Верхнее Погромное. Погребение было разрушено в древности. Ещё два золотых браслета с зооморфными изображениями из этого же региона были найдены в разрушенном погребении I в. до н.э. — I в. н.э. у с. Саломатино (кат. 1, 2). Вероятно, поволжские богатые погребения принадлежали представителям знати аорских племён, населявших, по описанию Страбона, степи Нижнего Поволжья.

Особую группу погребальных памятников составляют богатейшие комплексы второй половины I в. н.э., сосредоточенные в основном на Нижнем Дону, в окрестностях бывшей греческой колонии Танаис. Это знаменитые курганы, как например, Хохлач, открытый ещё в XIX в., или раскопанные в наши дни, известные в литературе под названиями Садовый, Дачи, Кобяковский и др. Их объединяет не только богатство погребального инвентаря, но и его содержание, и, прежде всего, присутствие предметов восточного происхождения. Другую особенность этих комплексов составляют золотые украшения, исполненные в свое-

Рис. 8. Диадема из кургана Хохлач.

(Открыть Рис. 8 в новом окне)

образном полихромном зверином стиле, неизвестном ранее в Северном Причерноморье, но отражающем традиции искусства кочевников Сибири и Центральной Азии, что прямо указывает на новую миграционную волну переселенцев с Востока. Исходя из датировки комплексов второй половиной I в. н.э., многие исследователи связывают их с аланами, которые, по сообщениям древних авторов, появляются здесь именно в это время. И хотя переселение аланов в Северное Причерноморье, бесспорно, носило завоевательный характер, однако, как свидетельствуют археологические источники, оно не было губительным для местного общества. Напротив, наблюдается постепенный процесс ассимиляции двух родственных в этническом отношении групп, результатом чего явилось создание сармато-аланского культурного общества, в котором господствующую роль играли аланы.

На нашей выставке представлены материалы из двух таких погребальных комплексов — курганов Хохлач (кат. 27-36) и Дачи (кат. 13-26). В первом была похоронена знатная женщина — жрица богини плодородия, а во втором — военачальник или вождь племени. Оба комплекса были ограблены в древности. Но, к радости археологов, в обоих случаях зафиксированы тайники, в которых соплеменники умерших спрятали самые дорогие вещи. Среди них встречены не просто ценные предметы, но уникальные образцы древнего ювелирного искусства. Это, прежде всего, диадема из кургана Хохлач (рис. 8) и золотые ножны кинжала из кургана Дачи (кат. 13). Однако и другие находки не менее оригинальны, особенно

золотые украшения, исполненные в сарматском полихромном зверином стиле — гривна, браслеты, украшения конской упряжи и др.

Как отмечалось выше, в погребальном инвентаре богатых захоронений всегда присутствует металлическая, а также глиняная и стеклянная посуда импортного происхождения. Например, в тайниках некоторых могил были найдены целые серебряные сервизы из разнообразных сосудов — канфаров, кубков, чаш и фиал, ковшей и ситечек, кувшинов и тазов (кат. 38-50, рис. 9). Такие изделия попадали в руки сарматской знати в качестве даров, военной добычи или в результате торговли. Дары они могли получать от римских императоров, участвуя в качестве наёмной силы в военных действиях римлян против других стран, могли захватывать импортные изделия во время своих набегов на римские провинции, но могли приобрести их и мирным — торговым — путём.

Торговые связи сарматов были разнообразны, о чём свидетельствуют многочисленные находки художественной бронзовой посуды италийских мастеров, глиняной краснолаковой посуды из Малой Азии, стеклянных кубков сирийского производства, смальтовых амулетов и бус из Александрии (кат. 65). Торговлю со столь отдалёнными областями, как Италия, Сирия, Египет сарматы осуществляли через греческие города Северного Причерноморья — Пантикапей, Ольвию, Херсонес, Фанагорию и др. Самой крайней северной колонией греков был Танаис, расположенный в устье Дона. Значение Танаиса как торгового центра очень велико, т.к. он находился, по представлениям географов того времени, на границе Европы и Азии. Город Танаис служил «общим торговым местом для азиатских и европейских кочевников и для плывущих с Боспора по озеру (Азовскому морю — авт.); первые доставляли рабов, шкуры и разные другие товары кочевников, а другие взамен привозили на судах платье, вино и прочие предметы, свойственные цивилизованному образу жизни» (Страбон). Торговля способствовала ещё большему росту имущественного неравенства и выделению богатой верхушки, стремящейся не только к экономической, но и политической власти. Сарматское общество находилось на последней ступени разложения первобытнообщинных отношений.

Развитие сарматской культуры в южнорусских степях происходило в течение многих веков. Сначала савроматы (VI-IV вв. до н.э.) и их потомки сарматы (III-II вв. до н.э.), населявшие степи Нижнего Поволжья и междуречья Волги и Дона, потом переселение сарматов на Дон и далее на запад вплоть до Дуная (II в. до н.э. — I в. н.э.), затем появление аланов, а за ними, возможно, и других племён восточного происхождения (вторая половина I-II в. н.э.). Последний этап сарматской культуры, известный в литературе как позднесарматский период, относится к II-IV вв. н.э. Следует отметить, что к этому времени фактически исчезают предметы сарматского полихромного звериного стиля. В богатых погребениях местной кочевнической знати теперь преимущественно встречаются золотые ювелирные изделия греко-римского полихромного стиля. Это декоративные подвески-медальоны (рис. 10), серьги, ожерелья, украшенные полудрагоценными камнями — сердоликом, альмандином, гранатом — или цветным стеклом (кат. 54, 61, 63, 64). К этому же времени принадлежат находки парфюмерных флаконов, исполненных в том же стиле (кат. 55, 56, 60, 62, рис. 11).

К III — началу IV в. н.э. относится появление в Северном Причерноморье, в частности на территории Ростовской области, погребальных памятников, в которых среди сопровождающих покойного вещей были найдены наборы конского снаряжения, исполненные в своеобразной художественной манере. Специфической чертой декоративного оформления блях, наконечников и других деталей наборов является наличие одной крупной овальной, круглой или прямоугольной вставки, чаще всего сердоликовой, и орнамента в виде косых крестиков, витого «жгута», кружка с точкой в центре и др. В техническом отношении они также представляют особую группу ювелирных

Рис. 9. Серебряная посуда — фиала, кубок и канфар (кат. 39в, 47, 50). [Рис. на с. 12]

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

изделий поздней римской эпохи. Все они, как правило, имеют бронзовую или серебряную основу, покрытую сверху тонкой золотой или серебряной позолоченной пластинкой, на которую при помощи техники тиснения наносился орнамент, имитирующий античную зернь и филигрань.

На нашей экспозиции представлены две находки из Нижнего Подонья и Приазовья. Одна из них обнаружена в тайнике кургана 2 на могильнике Аэродром-I (кат. 77-80), другая — в кургане 8 на могильнике Комаров-II, где набор находился на месте тризны в качестве жертвоприношения (кат. 77-82). Оба эти комплекса датируются III — первой половиной IV в. н.э. Подобные находки этого же времени известны также на Боспоре. Один из таких комплектов представлен на экспозиции (кат. 87-93).

Украшения конской упряжи в виде прямоугольных блях со вставкой в центре и орнаментом вокруг неё встречаются в изобразительном искусстве данной эпохи. Например, на знаменитом серебряном блюде из Керчи изображён византийский император Констанций II верхом на коне в сопровождении оруженосца и богини победы Ники (рис. 12). Император облачен в парадную военную одежду для верховой езды, украшенную, вероятно, золотыми бляшками и жемчугом. Также отличается богатством убранство коня, упряжь которого сплошь покрыта декоративными бляхами прямоугольной формы (кат. 94). Это изображение позволяет предположить, что найденные в Северном Причерноморье конские наборы могли быть сделаны в мастерских Восточной Римской империи, откуда они, возможно, попадали на Боспор, а затем и к варварам — жителям степей. Не исключено, что и на самом Боспоре производили эти своеобразные конские уборы.

III в. н.э. для Северного Причерноморья ознаменовался нашествием германских племён готов, которые, как известно, разо-

Рис. 10. Подвески-медальоны (кат. 63, 64).(Открыть Рис. 10 в новом окне) |

Рис. 11. Флакон для ароматических веществ (кат. 62).(Открыть Рис. 11 в новом окне) |

Рис. 12. Чаша-блюдо с изображением византийского императора Констанция II (кат. 94).

(Открыть Рис. 12 в новом окне)

рили Танаис, да и другие города Боспорского царства пострадали от их присутствия. С этого времени население Боспора стало ещё более пестрым, что не могло не сказаться на культуре общества в целом, находившейся под влиянием греческой, сарматской и готской традиций. В степи же по-прежнему господствовали варвары сарматского происхождения.

Коренные изменения в южнорусских степях произошли лишь в конце IV в. н.э., когда веками складывавшаяся культура ираноязычных скифо-сармато-аланских племён была уничтожена пришельцами тюркского и монгольского происхождения. Письменные источники сообщают, что в 370-е гг. сарматские племена были наголову разбиты гуннскими ордами. Те же, что присоединились к гуннам, растворились в их среде. Некоторые племена, как, например, аланы, были увлечены гуннами на запад, где вступили в контакт с другими варварскими племенами. Последнее упоминание о западных аланах имеется в письменных источниках VI в. н.э. Некая группа аланов, спасаясь от гуннов, укрылась в горах Северного Кавказа. В дальнейшем она явилась основой в сложении осетинского народа.

И.П. Засецкая

И.П. Засецкая