|

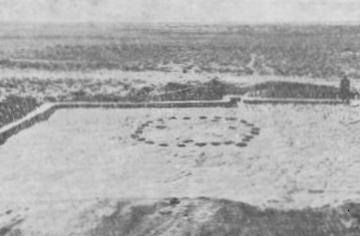

Рис. 1. Южный Тагискен. Курган 23. Вид после раскопок.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

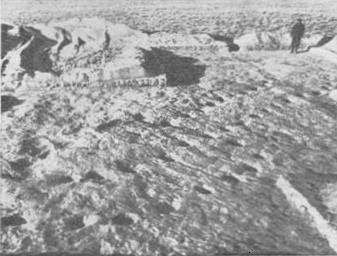

Рис. 2. Уйгарак. Курган 38. Могильная яма.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

|

|

Рис. 3. Южный Тагискен. Курган 56. Вид после раскопок.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Рис. 4. Южный Тагискен. Курган 59. Вид после раскопок.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

Погребальный обряд саков низовий Сырдарьи интересен тем, что аналогии ему мы находим в основном не в казахстанских материалах. Погребения на древнем горизонте с надмогильными сооружениями, прямоугольные ямы с перекрытием из жердей, травы и камыша и выстилание травой и камышом древней дневной поверхности вокруг ямы — все эти элементы мы находим у савроматов и особенно савроматов Южного Приуралья. [8] Очень важным моментом является преобладание и там и тут западной ориентировки покойников и большая роль огня в погребальном ритуале. Сожжение наземной погребальной постройки, сожжение, чаще, как и у нас, неполное, наката над ямой, разбрасывание углей над покойником или по кольцу под насыпью, наконец, то, что подобные детали ритуала соблюдались лишь для части умерших, — все это роднит погребальный ритуал Тагискена и Уйгарака с савроматским. [9]

Большинство погребений Тагискена и Уйгарака ограблены. Однако благодаря значительном количеству раскопанных курганов мы располагаем довольно большой коллекцией сакских древностей. И в мужских и в женских захоронениях мы встречаем сосуды, которые, однако, не являются обязательным элементом погребального инвентаря. Обычно они стоят в головах и ногах покойников. Предметы конской сбруи лежат в большинстве случаев в ногах. Орудия труда и оружие (наконечники стрел, кинжалы, мечи) находим только в мужских захоронениях. Отсутствие наконечников стрел в женских могилах отличает их от савроматских. Зато в женских могилах в отличие от мужских встречаем каменные алтарики разных форм, бронзовые дисковидные зеркала с бортиком и петелькой, плоские кости со следами красной краски, кусочки реальгара. Предметы конской сбруи встречаются в большинстве погребений, но характерно, что более чем в ста захоронениях обоих могильников не обнаружено погребений коня.

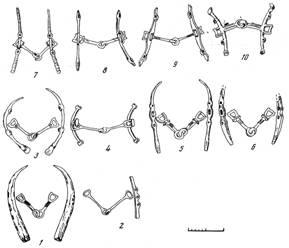

Обилие находок даёт нам возможность рассматривать удила и псалии в комплексе (рис. 5), так что мы с большой долей уверенности можем судить о том, какой тип удил применялся с тем или иным видом псалиев. При этом важно иметь в виду, что все рас-

Рис. 5. Конские удила и псалии.

1 — Южный Тагискен, курган 45; 2 — Уйгарак, курган 66; 3 — Южный Тагискен, курган 40; 4 — Уйгарак, курган 33; 5 — Уйгарак, курган 50; 6 — Уйгарак, курган 14; 7 — Южный Тагискен, курган 44; 8-9 — Уйгарак, курганы 35 и 30; 10 — Уйгарак, курган 26.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

сматриваемые варианты употреблялись в VII-VI вв. до н.э. и более точные рамки бытования того или иного комплекса в пределах могильника определены быть не могут. В погребениях V в. до н.э. на Тагискене мы не нашли ни удил, ни псалиев, а на Уйгараке лишь в одной могиле этого времени были найдены бронзовые кольчатые удила.

Типологически наиболее ранним набором следует считать роговые трёхдырчатые псалии со стремевидными бронзовыми удилами (рис. 5, 1). Эти псалии на основании европейских аналогий были отнесены К.Ф. Смирновым к рубежу II и I тысячелетия до н.э. [10] В средней Азии наиболее ранние их находки, помимо упомянутой тем же автором находки на Чустском поселении, [11] известны на Дальверзинском поселении, [12] датируемом тем же временем. В Центральном Казахстане, также как и в Приаралье, трёхдырчатые роговые псалии были найдены со стремевидными удилами без дополнительного отверстия (Тасмола V, курган 2; Тасмола VI, курган I). [13] Стремевидные удила с дополнительными отверстиями так называемого майэмирского типа встречены в наших комплексах с бронзовыми трёхдырчатыми трубчатыми псалиями, которые явно подражают роговым (рис. 5, 3). В них стремя удил, как и в случае с роговыми псалиями, скреплено с центральным отверстием с помощью ремня. Стремевидные удила с допол-

нительным отверстием встречены на Уйгараке с псалиями, где вместо среднего отверстия был крюк, на который надевалось стремя удил (рис. 5, 4). М.П. Грязнов справедливо считает этот тип псалиев казахстанско-сибирской местной формой. [14] Стремевидные удила с дополнительным отверстием, которые теперь достаточно хорошо известны для территории Казахстана, Южной Сибири и Алтая, [15] не найдены в савроматских и скифских комплексах. Они существовали параллельно с обычным и наиболее широко распространённым типом стремевидных удил — без дополнительного отверстия.

На Уйгараке стремевидные удила были встречены также с трёхпетельчатыми псалиями (рис. 5, 2), имеющими прямоугольное сечение. Псалии этого типа известны среди случайных находок в Северном Казахстане. [16] Уйгаракская находка датирует их VII-VI вв. до н.э. Найденные на Памире А.Н. Бернштамом трёхпетельчатые псалии с удилами майэмирского типа, [17] видимо, как правильно отмечает М.К. Кадырбаев, [18] относятся к тому же времени. Трёхпетельчатые псалии были широко распространены на юге Европейской части СССР, причём А.А. Иессен отмечает, что они часто сочетались с удилами III типа, т.е. стремевидными, будучи сами уже железными. [19] Датирует он эти псалии VI в. до н.э. [20] Что же касается происхождения стремевидных удил, то предположение, выдвинутое в своё время А.А. Иессеном об азиатском, восточном их происхождении, сейчас, видимо, никем оспариваться не будет. Он писал: «...территориальное распространение удил III типа в области «скифской культуры» как в Европе, так и в Южной Сибири настойчиво сигнализирует об элементах культурной общности между районами Причерноморья и Алтая ещё в начале VI в. до н.э., хотя промежуточные области Урала и Казахстана остаются пока не освещёнными». [21] Сейчас и Казахстан, и Южное Приуралье перестали быть в этом плане белыми пятнами. К сожалению, в савроматских комплексах Южного Приуралья нет такого набора конской узды, как в сакских Казахстана, но наличие и там стремевидных удил, которые К.Ф. Смирнов, как и А.А. Иессен, относит к VII — первой половине VI в. до н.э., [22] включает и эту область в их ареал.

Следующий этап в развитии конской узды демонстрирует стремевидные удила со стремечком прямоугольной формы, которые продевались в широкое прямоугольное отверстие или скобу, расположенное по отношению к двум крайним отверстиям псалия в другой плоскости (рис. 5, 5-9). Такая форма удил известна в Центральном Казахстане, [23] в Семиречье [24] и среди беспаспортных находок Ташкентского музея. [25] Псалиев со скобой мы не знаем, но характерно, что они изображены на персепольском рельефе у лошадей, которых ведут саки. [26] Вариантом этой формы узды являются удила и псалии такого же типа, но цельнолитые (рис. 5, 10). Считать последние хронологически более поздними у нас нет оснований, так как на Тагискене, например, они найдены вместе с комплексом листовидных втульчатых и асимметрично-ромбовидных наконечников стрел VII в. до н.э.

Кольчатые удила в Приаралье встречены лишь в комплексе V в. до н.э. на Уйгараке. В Центральном Казахстане они найдены в комплексе VI в. до н.э. [27] В Южной Сибири массовое их распространение датируется V в. до н.э., [28] но среди отдельных находок в Минусинской котловине известны экземпляры с характерной «обмоткой» на стержне, позволяющей говорить о карасукском или предтагарском времени. [29] На Алтае М.П. Грязнов

датирует кольчатые удила V в. до н.э. и считает их более поздними, чем стремевидные. [30]

В Средней Азии фрагменты кольчатых удил были обнаружены на одном из Кайраккумских поселений [31] и на Чустском поселении. [32] Форма для отливки таких удил найдена в Хорезме. [33] Первые две находки могут быть датированы концом II — началом I тысячелетия до н.э., литейная форма, судя по характерной «обмотке» на стержне удил, относится к тому же периоду. Переднеазиатские аналогии охватывают тот же отрезок времени. [34] Если к среднеазиатским находкам присовокупить ещё и дальверзинский псалий, то время бытования кольчатых удил и трубчатых псалиев для юга Средней Азии оказывается синхронным с Передней Азией и более ранним, чем на Северном Кавказе, не говоря уже о Казахстане.

Таким образом, при общих для скифо-сако-сарматского мира принципах конструкции конской узды формы её для восточных и западных районов отличаются своеобразием. Стремевидные удила с дополнительным отверстием или с прямоугольным окончанием, псалии с крюком и квадратной скобой — это, видимо, предметы, характерные для казахстано-сибирского круга древностей. Отличает этот мир от западного и то, что хотя в наших курганах VI в. до н.э. уже встречаются изделия из железа (ножи и акинаки), конская узда по-прежнему изготовляется из бронзы.

Оружие в курганах Тагискена и Уйгарака представлено в основном наконечниками стрел, при этом типология втульчатых наконечников в целом совпадает с типологией скифо-сарматских наконечников этого времени. Принципиальное отличие сакских комплексов, и не только приаральских, заключается в сосуществовании в них наряду со втульчатыми наконечниками стрел — черешковых. При этом характерно, что в комплексах с двупёрыми втульчатыми асимметрично-ромбическими наконечниками, относящимися к VII в. до н.э., мы уже встречаем черешковые трёхпёрые экземпляры. Мысль о том, что в основе развития и широкого распространения на востоке черешковых наконечников стрел лежит распространение в Передней и Средней Азии черешковых двухлопастных наконечников ещё в эпоху поздней бронзы, [35] кажется нам весьма плодотворной. Видимо, местную линию развития представляют и четырёхгранные или ромбические в сечении втульчатые наконечники с шипами и дугообразными выемками в основании, довольно широко представленные в Средней Азии и Казахстане. Наши материалы дают основание отнести их во всяком случае к VI в. до н.э., в савроматских памятниках эти находки относятся к VI-V вв. до н.э. [36] Типичные для скифо-сарматского мира втульчатые трёхпёрые наконечники стрел в сакских комплексах Уйгарака и Тагискена встречаются реже, чем черешковые, и представлены в основном массивными экземплярами, которые были широко распространены у савроматов Южного Приуралья.

Железные и бронзовые акинаки и ножи находят себе аналогии как на западе, так и среди находок из Центрального и Северного Казахстана, Семиречья, среди тагарских древностей.

С западным савроматским миром роднят саков Приаралья и находки в могилах V в. до н.э. железных длинных мечей. [37] К савроматскому же кругу аналогий можно было бы отнести и находки в женских погребениях каменных алтариков, но этот обычай существовал также и в других областях сакской культуры. Правда, по форме эти алтарики разные. В Приуралье большинство экземпляров имеют ножки, украшенные иногда изображениями животных. В Казахстане алтарики на ножках — исключение. Но если в более восточных областях они, как правило, овальные, то на Тагискене и Уйгараке они часто имеют форму стилизованной головы грифона, хотя встречаются и овальные экземпляры. С Южной Сибирью и восточными областями Казахстана связывают наши погребения круглые бронзовые зеркала из женских могил с бортиком и петелькой на обороте. Однако находки бронзовых зеркал с петелькой в комплексах степной бронзы Средней Азии (Узбекистан, Киргизия), которые датируются серединой — второй половиной II тысячелетия до н.э., заставили предположить, что зеркала с бортиком и петелькой являются более поздней формой развития среднеазиатских зеркал эпохи брон-

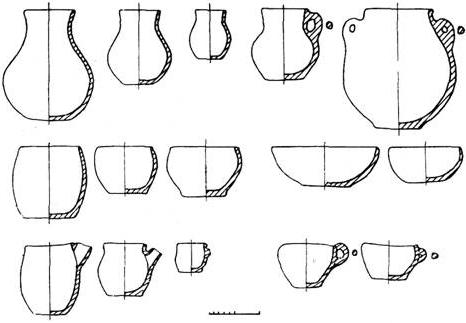

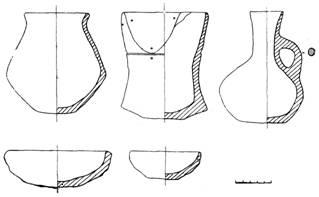

Рис.6 Уйгарак. Сакская керамика.(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

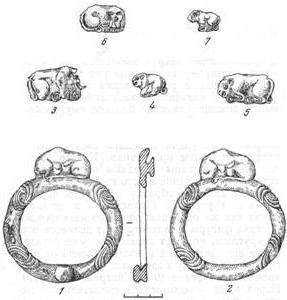

Рис. 7. Уйгарак. Вещи в «зверином» стиле (бронза).1, 3 — курган 33; 2 — курган 27; 4 — курган 66; 5 — курган 49; 6 — курган 41; 7— курган 47; 8 — курган 22; 9 — курган 69; 10 — курган 39; 11 — курган 83.(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

зы этого типа. [38] С другой стороны, более ранние аналоги среднеазиатским экземплярам мы находим в Передней Азии, что ещё раз подчеркивает роль Средней Азии как промежуточного звена в передаче элементов переднеазиатской культуры на восток. У савроматов Южного Приуралья зеркала эти встречаются крайне редко, и К.Ф. Смирнов полагает, что и к савроматам, и в Скифию они попали из восточных районов Евразии. [39]

Керамика, как известно, наиболее чутко отражает местные особенности в развитии культуры (рис. 6), а потому при сходных формах металлических изделий керамические формы из разных областей могут сильно отличаться друг от друга. Одна из ведущих форм сакской посуды — грушевидные сосуды, происхождение которых мы уже пытались вывести из комплексов поздней бронзы Тагискена. [40] К середине I тысячелетия до н.э. они широко распространяются в Средней Азии и именно оттуда попадают к савроматам. [41] Любопытно, что для казахстанских комплексов эта форма нетипична. Характерной среднеазиатской формой, распространённой в южных областях Средней Азии в более раннее время, является посуда с трубчатым носиком. Появление её в савроматских комплексах также связывается со Средней Азией. [42]

В погребальном инвентаре Уйгарака и Тагискена мы встречаем интересные образцы изобразительного искусства. Это изображения животных на предметах конского убора, на золотых нашивных бляшках, на золотых обкладках. Среди изображаемых животных — олень, сайга, лошадь, горный козёл, кабан, лев, барс или пантера, хищная птица, верблюд. Видимо, все предметы с этими изображениями местного изготовления, поскольку большинство изображаемых животных было известно местным мастерам. Для нас представляет значительный интерес стиль, в котором сделаны эти вещи, ибо он вводит культуру саков Приаралья в мир скифо-сибирского искусства, образцы которого обнаружены теперь уже на огромной территории. При этом существенно, что в нашей коллекции есть весьма ранние образцы этого искусства. К ним прежде всего относятся бронзовые бляхи в виде свернувшегося в кольцо барса или пантеры (рис. 7, 1, 3),

похожие на бляхи из коллекции Петра I. [43] Аналогии этим вещам широко известны. [44] За последнее время число их умножилось благодаря находкам в Чиликте (Восточный Казахстан). [45] Все казахстано-сибирские аналогии датируются VII-VI вв. до н.э.

Уйгаракские бляхи с кольчатым окончанием лап и хвоста, со слабо выступающим ухом, глазами и носом в виде концентрических кругов, с подчёркнутой мускулатурой тела безусловно могут быть включены в число образцов архаического звериного стиля Евразии. В частности, аналогии им мы найдём и в предметах скифского архаического искусства. В Уйгараке мы видим и дальнейшую стилизацию этого мотива на примере наборов из курганов 27 и 28 (рис. 7, 2).

Таким образом, на территории Казахстана и Южной Сибири мы, видимо, встречаем наиболее ранние экземпляры изображений типа уйгаракских. При этом изображения из Майэмирского клада более реалистичны [46] и, видимо, наиболее ранние, уйгаракские же наборы из курганов 27 и 28 — это уже шаг на пути превращения реалистического изображения в орнаментальную композицию. Вариант нашего изображения находим и среди савроматских древностей (бляха из кургана у с. Иркуль), [47] где представлена уже голова не барса, а волкообразного хищника, но тело свернувшегося в кольцо зверя передано в совершенно той же манере. Бляха, найденная на горе Азов (Свердловская область), [48] полностью выполнена в местной манере (зубастая пасть хищника, закруглённый спиралью нос, подчёркнутая спиралями мускулатура), но всё же и в ней ощущается подражание интересующим нас образцам.

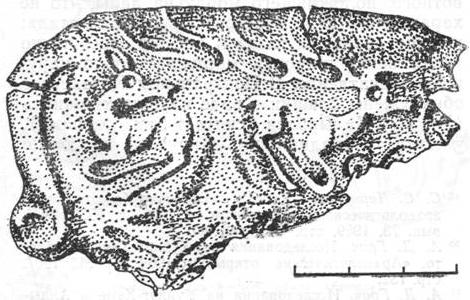

Изображение льва является одним из наиболее распространённых мотивов в искусстве саков Приаралья (рис. 8). В комплексе из кургана 45 на Тагискене, который датируется VII-VI вв. до н.э., были обнаружены две подпружные пряжки с изображением сидящего льва (такая же пряжка есть и на Уйгараке) и четыре золотые тиснёные пластинки в виде сидящих львов с головкой, повёрнутой в три четверти. Морда зверя не очень похожа на львиную, видимо, мастеру этот образ незнаком, но стиль изображения вполне выдержан и традиционен: закручивающийся на конце хвост, подчёркнутая мускулатура тела, кружки уха, глаза и рта на одной линии, наконец, вместо кольчатого окончания лап местный художник поместил близкое ему изображение копыт. С другой стороны, в кургане 31 того же времени была найдена золотая бляшка с фигуркой стоящего льва, близкой переднеазиатским прототипам. У него закручен хвост, но лапы переданы вполне реалистично, глаз кошачий и есть грива. Явное подражание данному образцу — фигурки идущих львов из кургана 53 (Тагискен, V в. до н.э.). У них так же переданы лапы, но меняется вся посадка фигуры животного, глаз делается почти круглым, исчезает грива. Это уже гораздо менее выразительный и более далёкий от оригинала образ. Ему подражает бляшка того же времени из кургана 49 на Уйгараке (рис. 7, 5). Перед нами — несомненное свидетельство местного происхождения этих предметов. Сходная по изобразительной манере литая бляшка была найдена в кургане V-IV вв. до н.э. (Усть-Буконь) в Восточном Казахстане. [49]

Удивительно близко тагискенским изображение идущего хищника из породы кошачьих (льва?) обнаружено недавно в курганах скифского времени могильника Куйлуг-Хем I (Тува). [50] Это тем более интересно, что там же в Туве в могильнике на плато Алды-Бель был открыт типичный для Казахстана комплекс в виде крюкастых псалиев и стремевидных удил, VII-VI вв. до н.э. [51]

Наконец, ещё один вариант изображения льва — застёжка колчана из кургана 53 на Тагискене (рис. 8, 6). Очень естественна поза животного, положившего морду на лапы, что не характерно для местного звериного стиля; хорошо переданы глаза и нос, но совершенно тупая внизу широкая морда несколько нарушает впечатление. В Центральном Казахстане обнаружены бляшки в виде идущих хищников (М.К. Кадырбаев считает их тиграми), у которых традиционно закруглён на конце

Рис. 8. Южный Тагискен. Изображения льва.1-3, 5 — курган 45; 4 — курган 31; 6-7 — курган 53 (1-2 — бронза; остальное — золото).(Открыть Рис. 8 в новом окне) |

Рис. 9. южный Тагискен. Золотая пластинка из кургана 45.(Открыть Рис. 9 в новом окне) |

хвост, но все четыре лапы переданы фронтально, а голова повёрнута en face. [52] Поворот головы на одной из бляшек [53] очень напоминает положение головы на застёжке из Тагискена.

К числу ранних образцов изобразительного искусства саков Приаралья относится золотая пластина с замечательными по выразительности изображениями двух оленей на фоне фигуры какого-то крупного зверя (хищника?) с загнутым в спираль кончиком хвоста и прослеживающимися контурами ног (рис. 9). Морды оленей, форма глаз очень напоминают изображения на ранних переднеазиатских печатях, [54] в то время как трактовка рогов сближает эти изображения с казахстано-сибирским культурным кругом скифского времени. [55] Последнее относится также и к бронзовой фигурке оленя (рис. 7, 6), стоящего «на цыпочках» (Уйгарак, VI в., до н.э.). [56] Многочисленны бляшки в виде головы хищной птицы, часто очень стилизованной (рис 7, 9-10). Этот же мотив, но уже в совершенно деградированном виде, даёт, видимо, своеобразная форма каменных алтариков. [57] Интересна бляшка в виде солнечного колеса (по интерпретации В.А. Ильинской) [58] с головками грифонов на концах (рис. 7, 11). Такие широко известные для звериного стиля мотивы, как изображение горного козла и кабана, также встречены на Уйгараке (рис. 7, 4, 8) и Тагискене. Безусловно местный сюжет отражён в подвеске в виде головы верблюда с Уйгарака (рис. 7, 7). Бесспорно местную фауну представляют золотые бляшки в виде фигурки сайги из кургана 66 на Тагискене, [59] сделанные в совершенно той же технике, что и львы из кургана 53. По стилю изображения тела животного тагискенские бляшки чрезвычайно походят на изображения оленей с подогнутыми ногами из Казахстана и Минусинской котловины.

Все найденные в курганах Тагискена и Уйгарака предметы искусства включают саков Приаралья в ареал скифского звериного стиля. Но наиболее важно то, что, во-первых, мы встречаем здесь наиболее ранние образцы этого искусства, а во-вторых, высказываемое ранее предположение о том, что некоторые изобразительные мотивы переднеазиатского происхождения могли через Среднию [Среднюю] Азию попасть в искусство Алтая и Южной Сибири скифского времени, в наших материалах находит своё подтверждение. Это предположение относится в равной степени и к некоторым изображениям, обнаруженным в савроматских памятниках Южного Приуралья, о чём ещё в своё время писал А.А. Иессен [60] и что на новом материале убедительно показал К.Ф. Смирнов. [61]

В кратком обзоре культуры ранних саков Приаралья мы пытались подчеркнуть два момента: вопрос об их происхождении и о месте их культуры среди культур скифского типа Евразии. Значительное сходство погребального обряда саков Приаралья и савроматов, особенно на территории Южного Приуралья, бесспорно требует объяснения. Мы пытались показать преемственность в погребальном обряде между эпохой поздней бронзы и саками в низовьях Сырдарьи. К.Ф. Смирнов также пришёл к выводу, что в основе культуры савроматов Южного Приуралья лежит культура степной бронзы, в данном случае андроновская и отчасти срубная. Первая являлась основным, местным компонентом и в культуре поздней бронзы низовий Сырдарьи, если судить по материалам Северного Тагискена. Именно эта генетическая общность и роднит савроматов Южного Приуралья и саков Приаралья. Но возникает вопрос: а как же быть с культурой саков Семиречья, Центрального и Северного Казахстана, в основе которой тоже, по мнению исследователей, лежит андроновский пласт, но которая по погребальному ритуалу существенно отличается от культуры саков Приаралья и савроматской?

Думается, что здесь противоречия нет. Активные контакты между населением оренбургских степей и Южного Приаралья в эпоху бронзы, выражавшиеся в прямом притоке населения с северо-запада в юго-восточном направлении, наблюдаемое отличие западноказахстанского варианта андроновской культуры от центральноказахстанского или североказахстанского, активное участие срубного компо-

Рис. 10. Уйгарак. Привозная керамика.

(Открыть Рис. 10 в новом окне)

нента в развитии культур эпохи бронзы степей Приуралья и Южного Приаралья — всё это предопределило сходство в культуре савроматов Южного Приуралья и саков Приаралья. На нашем материале генетическая и культурная общность савроматского и сако-массагетского миров прослеживается весьма отчётливо, причём открытия в низовьях Сырдарьи весьма сблизили возможные границы этих этнических массивов. По мнению К.Ф. Смирнова, здесь могла иметь место взаимная прямая инфильтрация населения, вхождение отдельных племён в состав племенных союзов той и другой стороны, [62] что не могло не сказаться на облике культуры. Мы уже не говорим о наличии в культуре савроматов некоторых форм керамики, украшений, элементов звериного стиля, которые могли попасть туда только из Средней Азии или через Среднюю Азию, и о таких фактах, как, например, появление в инвентаре сакских могил савроматских длинных мечей и элементов звериного стиля того же происхождения. Однако положение саков Приаралья на западных рубежах сакского мира и их «западная ориентация» ещё не исчерпывают тех признаков, которые отличают их культуру от культуры других сакских племён. Население степей Приаралья находилось в постоянных контактах с населением земледельческих оазисов Средней Азии. Блестящим проявлением этих связей явились мавзолеи Тагискена эпохи поздней бронзы, выстроенные из прямоугольного сырцового кирпича древнейших южнотуркменских стандартов и содержащие в погребальном инвентаре круговую керамику. Строительство из сырцового кирпича с сохранением некоторых строитель-

ных приёмов, связанных с эпохой бронзы, продолжает играть важную роль в архитектуре жилых и погребальных сооружений саков низовий Сырдарьи и позже, в IV в. до н.э., а может быть и несколько раньше. Природные условия дельты Сырдарьи, равно как и культурные связи с территориально близким земледельческим населением низовий Амударьи, где в VII-VI вв. до н.э. было уже достаточно высоко развито ирригационное земледелие, способствовали усилению роли земледелия в хозяйстве приаральских саков и развитию у них полукочевого хозяйства с более прочной осёдлостью. Примечательно, что при обязательном наличии конской узды в погребениях саков Приаралья в них ни разу не были обнаружены погребения коней или кости животных, за исключением двух курганов V в. до н.э. на Уйгараке, где в одном случае с умершим были положены два бараньих черепа, в другом — крестец барана. С другой стороны, в одном из уйгаракских погребений был встречен обломок куранта. Мы, к сожалению, пока не располагаем по дельте Сырдарьи столь же полным материалом из истории земледелия, как по дельте Амударьи, но тем не менее вышеперечисленные соображения плюс наличие таких больших сакских поселений, как Чирик-Рабат и Бабиш-Мулла, и зафиксированная близ последнего развитая ирригационная сеть, позволяют думать, что ирригационное земледелие должно было иметь здесь свою предысторию.

Связи саков Приаралья со среднеазиатским и переднеазиатским миром проявились и в наличии явно привозных сосудов (в частности, типа Яз II) в погребениях Уйгарака (рис. 10), в роли образов льва и пантеры в изобразительном искусстве, в наличии явно привозных украшений (бусы из бирюзы, сердолика, бусы с содовым орнаментом). Видимо, в проникновении к савроматам Южного Приуралья отдельных элементов культуры, имеющих средне- или переднеазиатское происхождение, немалая роль принадлежала сакам Приаралья. Такую же функцию выполняли они, очевидно, и в отношении сакских племён казахстано-сибирского круга, с которыми, при всех локальных особенностях, их связывала всё же общность культуры. Типично казахстанский тип узды, некоторые элементы звериного стиля, формы оружия — все это ведёт нас на восток. Бесспорно восточного происхождения, но не казахстанского (центральноазиатского?) монголоидная примесь, которая наблюдается на некоторых женских черепах Тагискена и Уйгарака, хотя в целом погребённые в этих могильниках, равно как и саки других областей Казахстана, европеоиды. Тот обширный круг этнических и культурных связей, которые мы наблюдаем при анализе культуры ранних саков низовий Сырдарьи, особенности их хозяйства, некоторое своеобразие их антропологического облика заставляют нас рассматривать их как особую группу, видимо, не одного, а нескольких родственных сакских племён.

[1] В отличие от некрополя эпохи поздней бронзы, называемого Северный Тагискен, сакский могильник на той же возвышенности именуется Южный Тагискен.

[2] С.П. Толстов, Т.А. Жданко, М.А. Итина. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1958-1961 гг. МХЭ, вып. 6. М., 1963, рис. 14а.

[3] С.П. Толстов, Т.А. Жданко, М.А. Итина. Указ.соч. рис. 14а, мавзолеи 5в и 6.

[4] С.П. Толстов, М.А. Итина. Саки низовьев Сыр-Дарьи. (По материалам Тагискена). СА, 1966, №2, стр. 155-157.

[5] К.Ф. Смирнов. Савроматы. М., 1964, стр. 81-82.

[6] С.П. Толстов, М.А. Итина. Указ.соч., стр. 163.

[7] К.А. Акишев. Культура саков долины р. Или (VII-IV вв. до н.э.). В кн.: К.А. Акишев, Г.А. Кушаев. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. Алма-Ата, 1963, стр. 37, рис. 15 и др.

[8] К.Ф. Смирнов. Указ.соч., стр. 82, 85-86.

[9] Там же, стр. 96-97.

[10] К.Ф. Смирнов. Археологические данные о древних всадниках поволжско-уральских степей. СА, 1961, №1, стр. 64-65, рис. 9, 3.

[11] Там же, стр. 65.

[12] Ю.А. Заднепровский. Древнеземледельческая культура Ферганы. МИА, №118, 1962, стр. 39, рис. 15.

[13] М.К. Кадырбаев. Памятники тасмолинской культуры. В кн.: А.X. Маргулан, К.А. Акишев, М.К. Кадырбаев, А.М. Оразбаев. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1966, стр. 323, рис. 15; стр. 326, рис. 19; стр. 334, рис. 28.

[14] М.П. Грязнов. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае. КСИИМК, вып. XVIII, 1947, стр. 9-10.

[15] См., например: М.К. Кадырбаев. Некоторые итоги и перспективы изучения археологии раннежелезного века Казахстана. «Новое в археологии Казахстана». Алма-Ата, 1968, стр. 30-31; Н.Л. Членова. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М., 1967, стр. 68-70.

[16] М.П. Грязнов. Северный Казахстан в эпоху ранних кочевников. КСИИМК, вып. 61, 1956, стр. 12, рис. 3.

[17] А.Н. Бернштам. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. МИА, №26, 1952, стр. 298, рис. 128, 7, 8.

[18] М.К. Кадырбаев. Памятники.., стр. 387.

[19] А.А. Иессен. К вопросу о памятниках VIII-VII вв. до н.э. на юге Европейской части СССР. СА, XVIII, 1953, стр. 90.

[20] Там же, стр. 106.

[21] Там же, стр. 105.

[22] К.Ф. Смирнов. Вооружение савроматов. МИА, №101, 1961, стр. 79-80.

[23] М.К. Кадырбаев. Памятники.., стр. 384, 386-387.

[24] А.Н. Бернштам. Чуйская долина. МИА, №14, 1950, табл. XCV.

[25] Б.А. Литвинский. Памятники эпохи бронзы и раннего железа Кайраккумов. В кн.: Б.А. Литвинский, А.П. Окладников, В.А. Ранов. Древности Кайраккумов. Душанбе, 1962, стр. 339, табл. 40, 11.

[26] R. Ghirshman. Perse. Proto-iraniens. Medes. Achemenides. Paris, 1963, p. 184, fig. 231.

[27] М.К. Кадырбаев. Памятники.., стр. 323, рис. 15.

[28] Ю.С. Гришин. Производство в тагарскую эпоху. В кн.: Ю.С. Гришин, Б.Т. Тихонов. Очерки по истории производства в Приуралье и Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа. МИА, №90, 1960, стр. 129.

[29] Н.Л. Членова. Указ.соч., стр. 67.

[30] М.П. Грязнов. Памятники майэмирского этапа. стр. 9-10.

[31] Б.А. Литвинский. Указ.соч., стр. 228-230, табл. 58, 1.

[32] В.И. Спришевский. Раскопки Чустского поселения. «Общественные науки в Узбекистане», №1. Ташкент, 1961, стр. 40.

[33] М.А. Сабурова, В.Н. Ягодин. Литейная форма из Хорезма. СА, 1964, №1.

[34] Н.Л. Членова. Указ.соч., стр. 71.

[35] Б.А. Литвинский. Указ.соч., стр. 221-222; К.Ф. Смирнов Вооружение савроматов, стр. 62.

[36] К.Ф. Смирнов. Вооружение савроматов, стр. 59.

[37] С.П. Толстов, М. А. Итина. Саки низовьев Сыр-Дарьи, стр. 166-168.

[38] Е.Е. Кузьмина. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии. САИ, В-4-9, 1966, стр. 67-68; Н.Л. Членова. Указ.соч., стр. 88-90.

[39] К.Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 155.

[40] С.П. Толстов, М.А. Итина. Указ.соч., стр. 159.

[41] К.Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 118.

[42] Там же, стр. 118-119.

[43] С.И. Руденко. Сибирская коллекция Петра I. САИ, Д-3-9, 1962, табл. VI, 1.

[44] См., например: Н.Л. Членова. Указ.соч., табл. 27, табл. 31, 17-23.

[45] С.С. Черников. Загадка Золотого кургана. М., 1965, табл. XV, табл. XVI, 1.

[46] С.И. Руденко. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.-Л., 1960, стр. 11, рис. 3.

[47] К.Ф. Смирнов. Савроматы, рис. 79, 1.

[48] Н.Н. Бортвин. Находка на горе Азов на Урале. КСИИМК, вып. XXV, 1949, стр. 119, рис. 43, 4.

[49] С.С. Черников. Работы Восточно-Казахстанской археологической экспедиции в 1956 г. КСИИМК, вып. 73, 1959, стр. 105, рис. 40, 2.

[50] А.Д. Грач. Исследования на Куйлуг-Хемском плато. «Археологические открытия 1966 г.» М., 1967, стр. 132 [рис.].

[51] А.Д. Грач. Исследования на Куйлуг-Хеме и Алды-Беле. «Археологические открытия 1967 г.» М., 1968, стр. 171 [рис.].

[52] М.К. Кадырбаев. Памятники.., стр. 398, рис. 63.

[53] Там же, рис. 63, 4.

[54] Е. Herzfeld. Iran in the ancient East. London, 1941, p. 162-164, fig. 277-279.

[55] С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стр. 231, табл. XX, 6, 14-16; Н.Л. Членова. Скифский олень. МИА, №115, 1962, стр. 197, табл. I, 1-6; С.С. Черников. Загадка Золотого кургана, стр. 29, табл. XI.

[56] Н.Л. Членова. Указ.соч., табл. IV, 10.

[57] С.П. Толстов, М.А. Итина. Указ.соч., рис. 10.

[58] В.А. Ильинская. Культовые жезлы скифского и предскифского времени. «Новое в советской археологии». М., 1965, стр. 211, рис. 4. Здесь на бляшках головки коней, но образ хищной птицы также является одной из солярных эмблем, а форма этих и наших бляшек совпадает.

[59] С.П. Толстов, М.А. Итина. Указ.соч., рис. 17, 1.

[60] А.А. Иессен. Ранние связи Приуралья с Ираном. СА, XVI, 1952, стр. 227.

[61] К.Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 281-284.

[62] К.Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 277-280.

О.А. Вишневская, М.А. Итина

О.А. Вишневская, М.А. Итина