С.С. Сорокин

С.С. Сорокин

О датировке и толковании Кенкольского могильника.

Кенкольский могильник, расположенный в верховьях р. Таласа, известен в археологической и антропологической литературе как памятник хуннов.

Могильник был раскопан в 1938-1939 гг. и сразу же приобрёл значение своеобразного эталона хуннской культуры на территории Средней Азии 1. [1] Это произошло потому, что датировка могильника и его толкование, предложенные А.Н. Бернштамом, были полностью приняты и в течение долгого времени никем не оспаривались. Однако уже назрела необходимость пересмотра заключений, касающихся датировки и исторической интерпретации Кенкольского могильника, тесно между собой связанных. За 15 лет, прошедших со времени раскопок и издания Кенкола, накопился обширный материал, который ставит под серьёзное сомнение не только то, что нижний рубеж датировки этого могильника можно отнести к I в. до н.э., но и то, что этот памятник оставлен хуннами.

Могильники, аналогичные Кенкольскому, известны только на территории Средней Азии и вне её пределов пока не открыты 2. [2] Они расположены в примерно одинаковых физико-географических условиях, в зоне предгорных и горных пастбищ, и во всех отношениях очень сходны друг с другом: это группы беспорядочно разбросанных курганных насыпей, связывающихся в конструктивном отношении с более древними местными надмогильными сооружениями 3; [3] вещи из могильников также обнаруживают сходство с более древними местными 4. [4]

(3/4)

Керамика среднеазиатских подбойных и катакомбных захоронений представлена кувшинами с округлым корпусом, плоским дном и нешироким горлом с отогнутым наружу венчиком, флягами с плоским боком, кубками, имеющими ручки в виде фигур животных, простыми открытыми мисками, кувшинами с ручками и со сливом, плоскодонными горшками с бочкообразным корпусом, широким устьем и петлевидными ручками. Всё это изделия бытового назначения, а не специально изготовленный погребальный инвентарь; они почти полностью сходны с посудой, которой пользовалось в повседневной жизни земледельческое население Средней Азии и которую оно изготовляло на месте, на основе образцов древней керамики тех же районов, правда, несколько более искусно, чем население предгорий.

Кувшины с округлым корпусом, помимо катакомбных погребений, в значительном количестве встречены на многих памятниках, оставленных коренным земледельческим населением Ферганской долины и Ташкентского оазиса и относящихся к концу I тысячелетия до н.э. и к первым векам нашей эры 1, [5] а также и на более древних памятниках тех же районов 2; [6] кроме того, как и сходные с ними круглодонные кувшины из тянь-шаньских подбойных захоронений, они генетически связываются с кувшинами из усуньских погребений 3. [7] Кубки, имеющие ручки в виде фигур животных, встречающиеся в катакомбных погребениях ташкентского района 4, [8] также типичны для Средней Азии первых веков нашей эры. Они известны в Приаралье, под Ташкентом, в Фергане, Термезе и на Кафирнигане 5. [9] Почти таков же ареал распространения фляг с плоским боком. Помимо Средней Азии, они встречаются только в Северном Афганистане и в Северо-западной Индии. Вполне возможно, что генетически они восходят к древним местным изделиям IV-III вв. до н.э., образцы которых найдены в низовьях Аму-Дарьи 6. [10] Открытые миски также характерны для

(4/5)

Средней Азии с сакского или ещё более раннего времени 1. [11] И, наконец, плоскодонные горшки с бочонкообразным корпусом, как и все другие сосуды выше перечисленных форм, находят параллели в местном материале, например, в керамике Каунчи-тепе 2. [12]

Это свидетельствует о том, что керамика катакомбных и подбойных захоронений представлена сосудами, формы которых типичны для Средней Азии в первых веках нашей эры, и которые генетически увязываются с древними местными. Это один из важных археологических аргументов в пользу того, что культура, представленная катакомбными и подбойными захоронениями, генетически связана с культурой древнего коренного населения Средней Азии, главным образом её северной и восточной частей 3. [13]

Вопрос о местном характере предметов вооружения решается в более общем плане, чем для керамики, так как наконечники стрел, мечи, накладки на луки, кинжалы относятся к той категории предметов материальной культуры, формы которых легко заимствовались одним племенем от другого и сохраняли значительное единообразие на широкой территории. Однако всё же можно констатировать генетическую связь крупных железных трёхпёрых черешковых наконечников стрел, характерных для катакомбных и подбойных захоронений Средней Азии, с мелкими бронзовыми или железными наконечниками, часто встречающимися в усуньских могильниках 4, [14] и есть все основания считать эти крупные трёхпёрые наконечники типичными именно для Средней Азии.

Железные кинжалы с прямым лезвием и скривленным обушком из подбойных захоронений Ферганской долины вне Средней Азии неизвестны 5. [15]

Хорошо устанавливается местный тип глиняных пряслиц, миниатюрных глиняных сосудиков и каменных заострённых стерженьков. Все эти изделия однотипны для катакомбных и подбойных захоронений и для памятников, оставленных коренным местным населением 6. [16]

Место происхождения различных мелких украшений — бус, колец, серёжек и др. зачастую установить трудно, так как они чаще всего являлись предметами далёкой торговли. К привозным вещам относятся также некоторые бронзовые зеркала и шёлковые ткани 7. [17]

(5/6)

Таким образом, в отношении вещей из среднеазиатских катакомбных и подбойных захоронений можно отметить, что предметы домашнего обихода — глиняная кухонная и хозяйственная посуда, пряслица, миниатюрные глиняные сосудики, каменные стерженьки и др. — в основной своей массе являются предметами культуры (в археологическом смысле этого слова), известной только на территории Средней Азии, и притом со времени, более раннего, чем эпоха, к которой относятся катакомбные и подбойные захоронения. В предметах вооружения также можно отметить черты, свойственные только среднеазиатским изделиям этого рода. Привозных изделий, по сравнению с предметами местного производства, мало, — главным образом мелкие украшения. Всё это свидетельствует о том, что культура, представленная материалом из катакомбных и подбойных захоронений, является местной среднеазиатской, генетически связанной с культурой племён, населявших Среднюю Азию ещё в I тысячелетии до н.э., а не навязанной её населению каким-либо пришлым народом.

Судя по антропологическому материалу, носителями этой культуры были племена, происходящие от древнего коренного населения Средней Азии, Южного Казахстана и частично Восточного Туркестана 1. [18] Бόльшую часть погребённых в катакомбных и подбойных захоронениях составляют «чистые» европеоиды, «андроидные» в основе, т.е. прямые потомки древнего местного населения. Другая часть, тоже достаточно многочисленная, — это те же европеоиды, но со слабыми, давно приобретёнными монголоидными примесями. Этот метисированный тип сложился, повидимому, в районах длительного контакта европеоидной и монголоидной рас, скорее всего в Восточном Туркестане 2. [19] Его носители проникли в Среднюю Азию не ранее конца II в. до н.э. Отсутствие «чистых» монголоидов в среднеазиатских погребениях конца I тысячелетия до н.э. и первых веков нашей эры свидетельствует о том, что перемещения, определившие пути сложения антропологического типа населения Средней Азии, охватили тогда лишь племена, родственные в антропологическом отношении. Движение монголоидных племён ещё не распространилось на территорию Средней Азии 3. [20]

(6/7)

Поэтому культура, представленная катакомбными и подбойными захоронениями, исторически связывается с культурой прямых потомков коренного среднеазиатского, южноказахстанского и восточнотуркестанского населения.

Письменные источники косвенным образом подтверждают данные археологии и антропологии, так как содержат свидетельства о вторжении на территорию Средней Азии в конце I тысячелетия до н.э. юечжей и усуней, т.е. племён, родственных её коренному населению. Свидетельств о переселении значительных масс хуннских племён в районы, где расположены катакомбные и подбойные захоронения, в письменных источниках пока обнаружить не удаётся 1. [21]

Следовательно, и в археологическом, и в антропологическом, и в историческом смысле культура, представленная катакомбными и подбойными захоронениями, является местной, генетически восходящей к культуре корен-

(7/8)

ного населения Средней Азии, Южного Казахстана и части Восточного Туркестана. Поэтому Кенкольский могильник следует рассматривать как памятник одной из групп скотоводов, входившей в состав большой семьи родственных племён, издавна обитавших на этой обширной территории.

Так определяется место Кенкольского могильника среди археологических памятников Средней Азии.

Эпоха, к которой относится Кенкольский могильник, — это конец I тысячелетия до н.э. и первые века нашей эры. Её вполне определяет общий облик археологических материалов, относящихся ко всей группе памятников, аналогичных Кенкольскому могильнику. Более же точная датировка может быть произведена на основании анализа исторически и археологически оправданных аналогий, имеющих прямое отношение к этому могильнику.

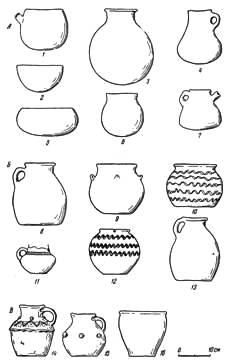

В последних веках до нашей эры в ближайших к Таласской долине районах у населения предгорий, которое хоронило своих умерших под курганами, была распространена почти исключительно круглодонная керамика. В Айритамском могильнике, расположенном не далее 15-20 км от Кенкольского 1, [22] в курганах Тамдинского могильника у озера Бийли-куль, до которого от Кенкола не более 150 км 2, [23] в курганах Буранинской группы, отстоящих от верховьев Таласа на 200-250 км 3, [24] и в других пунктах Чуйской долины 4 [25] почти все сосуды — кувшины, кружки, горшки, миски — имеют округлое дно (рис. 1 — 3-7). Только для Берккаринского могильника, часть курганов которого относится к I в. н.э., характерны не только круглодонные, но и плоскодонные сосуды. В сакское время население северных и северо-западных склонов Тянь-Шаня пользовалось также круглодонной посудой (рис. 1 — 1, 2). Таким образом, в районе Кенкола плоскодонная посуда хронологически сменяет круглодонную, и притом не ранее рубежа нашей эры или даже несколько позднее.

В Кенкольском могильнике вся глиняная посуда — плоскодонная (рис. 1 — 8-11). Значительную группу составляют кувшины с округлым корпусом, нешироким горлом и вертикальной ручкой 5, [26] которые А.Н. Бернштам правильно сравнивает с кувшинами из катакомбных погребений, раскопанных Г.В. Григорьевым под Ташкентом, но неправильно считает ранними, принимая датировку Г.В. Григорьева, исправленную в своё время А.И. Тереножкиным и С.П. Толстовым. Эти кувшины служат типичными образцами среднеазиатской посуды первых веков нашей эры. Некоторые из кенкольских кувшинов этой формы (из курганов №5, 8 и 10) находят прямые аналогии в материале второго слоя Каунчи-тепе (II-IV вв. н.э.) 6 [27] и в синхронных этому слою соседних курганах 7. [28] Котлообразный сосуд, орнаментированный волнистой линией 8, [29] аналогичен сосуду из разрушенного погребения Ширин-сайского могильника, датирующегося II-IV вв. н.э. 9 [30] Фляга с плоским боком из кургана №10 принадлежит к большой группе сосудов, бывших в ходу по всей Средней Азии в первых веках нашей эры. Кувшинчик с ручкой и высоким горлом

(8/9)

Рис. 1.

Некоторые образцы керамики Таласской долины и прилегающих к ней районов.

А — керамика, предшествующая кенкольской: 1, 3-6 — Чуйская долина; 2 — Ташкент; 7 — Кара-тау (по А.Н. Бернштаму, А.И. Тереножкину и Л.Я. Маловиикой);

Б — керамика из Кенкольского могильника и синхронная ей керамика ташкентского района и западной Ферганы: 8-11 — Кенкольский могильник (по А.Н. Бернштаму); 12 — Ширин-сай (по В.Ф. Гайдукевичу); 13 — Каунчи-тепе (по Г.В. Григорьеву);

В — грубая лепная керамика тюркского времени: 14-16 — Чуйская долина (по А.Н. Бернштаму).

(9/10)

из кургана №9, сделанный на гончарном круге и украшенный у основания горла горизонтальными бороздками 1, [31] по аналогии с кувшином из погребения 1 Ширин-сая 2, [32] датируется временем не ранее II в. н.э.

Таким образом, судя по материалам из близких к Таласской долине районов, керамика Кенкольского могильника, местная по своему облику и характеру, относится к группе, хронологически сменяющей в этих районах круглодонную, и внутри этой группы должна быть датирована временем не ранее II в. н.э.

С датировкой керамики вполне согласуется датировка некоторых предметов вооружения и обихода, которыми пользовалось население, оставившее Кенкольский могильник. Вооружение представлено железными и костяными наконечниками стрел и костяными накладками от сложных луков.

Железные наконечники стрел из Кенкольских катакомб, хранящиеся, как и вся кенкольская коллекция, в Государственном Эрмитаже, но не вошедшие в публикацию 3, [33] были нами тщательно изучены. Все они относятся к типу крупных (не менее 9-10 см длиной) трёхпёрых черешковых наконечников. Их в Кенколе найдено более десяти: семь — с треугольной боевой частью 4, [34] один — с боевой частью лавролистной формы 5 [35] и черешки ещё от нескольких таких же крупных наконечников. Некоторые черешки сохранились всаженными в древко 6. [36] Все эти наконечники относятся к сопровождающему инвентарю основных захоронений, но не были учтены и использованы при первоначальной датировке могильника, хотя в этом отношении они представляют исключительно важный материал.

В конце I тысячелетия до н.э. (III-I вв.) и несколько позднее (до II-III вв. н.э.) на территории северных и северо-западных предгорий Тянь-Шаня и прилегающих к ним степных районов были распространены мелкие (не более 3-4 см в длину) трёхпёрые, черешковые наконечники стрел, чаще железные, реже бронзовые 7. [37] Аналогичные наконечники известны и в районах расселения сарматских племён, где они характерны для конца I тысячелетия до н.э., но встречаются также в памятниках, которые можно датировать временем до III в. н.э. включительно 8. [38] И.В. Синицын считает, что в Нижнем Поволжье мелкие трёхпёрые черешковые наконечники стрел получают широкое распространение в первых веках нашей эры 9. [39] В это же время в Нижнем Поволжье начинают появляться несколько более крупные

(10/11)

(до 8 см) трёхпёрые черешковые наконечники стрел со свисающими вниз жальцами, такими же, как и у мелких 1. [40] Наиболее близкими аналогиями для наконечников этого типа следует признать наконечники из Самарканда и из Нисы, где они датируются III-I вв. до н.э. 2, [41] и из курганов, раскопанных под Ашхабадом и относящихся ко времени не ранее первых веков нашей эры 3. [42] В районе расположения Кенкольского могильника наконечники со свисающими жальцами не получили распространения. Для этих районов в первых веках нашей эры становятся характерными крупные железные трёхпёрые наконечники с боевой частью треугольной формы, т.е. без оттянутых вниз жалец. Они известны в Фергане и под Ташкентом 4. [43] Наиболее поздним их вариантом следует признать трёхпёрые наконечники столь же крупные и с такими же длинными черешками, но имеющие боевую часть лавролистной формы, которые получают распространение в IV-V вв. н.э. 5 [44] Начиная с VI в. н.э., в районах северо-западных склонов Тянь-Шаня появляются плоские наконечники стрел, которые обычно находят в погребениях с конём, характерных именно для этого времени, но не ранее 6. [45] Трёхпёрые черешковые наконечники с треугольной боевой частью продолжают, однако, встречаться в этих погребениях вместе с плоскими ромбическими 7. [46]

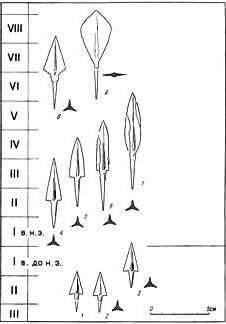

Таким образом, для района расположения Кенкольского могильника устанавливается, насколько об этом можно судить на основании более чем скромного материала, следующая схема хронологической последовательности типов железных наконечников стрел (рис. 2):

III в. до н.э. — I в. н.э. — наиболее характерны мелкие трёхпёрые черешковые наконечники; возможно появление более крупных, тоже черешковых;

II-III вв. н.э. — мелкие наконечники исчезают совершенно, наиболее характерными становятся крупные трёхпёрые черешковые с треугольной боевой частью;

IV-V вв. н.э. — крупные трёхпёрые черешковые наконечники с треугольной боевой частью продолжают бытовать; появляются аналогичные, но с боевой частью лавролистной формы;

с VI в. (не ранее) появляются плоские ромбические наконечники, но продолжают бытовать и трёхпёрые.

В кенкольской коллекции мелких трёхпёрых черешковых наконечников стрел нет совершенно, и большинство составляют крупные трёхпёрые с треугольной боевой частью. Есть наконечник с боевой частью лавролистной формы. Такое количественное соотношение наконечников различных форм позволяет отнести весь набор к III-IV вв. н.э.

Использование для датировки костяных наконечников стрел затруднено, — их в Средней Азии найдено очень ограниченное количество, а за

(11/12)

Рис. 2.

Схема хронологической последовательности типов железных наконечников стрел для Таласской долины и географически близких к ней районов.

1, 2 — Кара-тау (Тамды, по А.Н. Бернштаму и Л.Я. Маловицкой); 3 — Талас (по Гейкелю); 4, 5 — Южная Фергана (Боркорбазский могильник); 6 — Северная Фергана (по М.Э. Воронцу); 7 — Казахстан (Боровое, по А.Н. Бернштаму); 8 — Ташкент (по А.И. Тереножкину); 9 — Чуйская долина (по А.Н. Бернштаму).

(Наконечники стрел, аналогичные изображённым на рис. 2 — 4, 5, 6 и 7, найдены в катакомбах Кенкольского могильника).

(12/13)

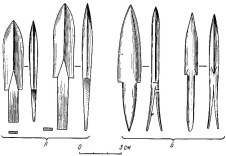

пределами её для интересующего нас времени известно несколько больше. Например, они часто встречаются в сарматских погребениях Нижнего Поволжья, а также в Забайкалье 1. [47] Сарматские и забайкальские наконечники представляют собой два совершенно различных типа, отличающихся конструкцией черешков: сарматские — с плоско-заострёнными черешками, которые всаживались в расщеплённый конец древка; забайкальские — с раздвоенными черешками, крепящимися на плоско-заострённый конец древка. Кенкольские костяные наконечники по форме и системе крепления к древку сходны с сарматскими (рис. 3). Однако ввиду того, что типология костяных наконечников стрел вообще не разработана, сарматские параллели кенкольским образцам не могут быть использованы для уточнения датировки могильника.

Рис. 3. Костяные наконечники стрел.

А — из Кенкольского могильника; Б — из Нижне-Иволгинского городища (по А.Н. Бернштаму и В.П. Шилову).

Важным датирующим материалом, ранее не использованным, являются железные пряжки из курганов №2, 6 и 8. Это пряжки с овальной или круглой дужкой; на ней укреплены слегка изогнутый подвижной язычок и охватывающая дужку двойная обойма с отверстием, через которое язычок пропущен. Ширина обоймы несколько меньше диаметра просвета дужки. Ремень крепился к обойме заклёпками, пропущенными через обе её щёки. Пряжки аналогичной формы и системы найдены в ферганских и алайских подбойных погребениях III-IV вв. н.э. 2 [48] Точно датировать изделия этого рода трудно, но, как представляется, подвижной язычок и крепление ремня охватывающими обоймами и заклёпками совершенно не были известны в Средней Азии в I тысячелетии до н.э. и даже в начале нашей эры. Распространение пряжек типа найденных в Кенколе

(13/14)

относится, вероятнее всего, ко 2-й четверти I тысячелетия н.э., хотя появляются они в начале нашей эры 1. [49]

Костяные накладки на лук (курганы №8 и 10) не могут быть использованы для датировки, так как их типологическая хронология совершенно не разработана, а изделия такого рода бытовали в течение долгого времени и на очень большой территории. Костяные накладки от сложных луков, аналогичные кенкольским, известны в Забайкалье, в Приаралье, в Фергане, в районе Ташкента, в Нижнем Поволжье и в Центральной Европе. Наиболее ранними из них, повидимому, являются забайкальские; возможно, что родиной подобных костяных накладок было Забайкалье 2. [50] Время их появления в Средней Азии не установлено.

Можно бы было остановиться на хронологической характеристике других многочисленных предметов из Кенкольских катакомб, но это не представляется в данном случае необходимым, так как они или привозные (шёлковые ткани, бусы и др.), — и тогда, помимо даты производства, нужно располагать дополнительными данными о времени их проникновения на территорию Средней Азии, — или распространены на обширной территории и бытуют в течение продолжительного времени, превышающего тот отрезок в три века, который удаётся установить на основании другого датирующего материала 3. [51]

На основании всего, сказанного выше, Кенкольский могильник следует датировать II-IV вв. н.э. Это один из памятников тех племён, история которых в течение ряда столетий протекала на территории Южного Казахстана, Средней Азии и Восточного Туркестана. К истории хуннских племён он прямого отношения не имеет.

[1] 1 А.Н. Бернштам. Кенкольский могильник. Археолог. эксп. Гос. Эрмитажа, вып. II. Л., 1940, стр. 30, 31. Находки из Кенкольского могильника хранятся в Государственном Эрмитаже.

[2] 2 Сарматские подбойные захоронения, во многом сходные с подбойными и катакомбными среднеазиатскими, всё же значительно от них отличаются и, повидимому, принадлежат к иному (хотя, возможно, и родственному) культурно-историческому комплексу памятников. Погребальные памятники Восточного Туркестана до настоящего времени ещё не исследованы.

[3] 3 Так, например, квадратные каменные выкладки Маашинского могильника в Аланской долине (III-IV вв. н.э.) аналогичны выкладкам могильников Дараут-кургана и Кызыл-кургана (I тысячелетие до н.э.); см. А.Н. Бернштам. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. МИА, №26, 1952, стр. 191-199, рис. 76 и 78.

[4] 4 Вопрос о характере культуры катакомбных и подбойных захоронений Средней Азии подробно разбирается в нашей подготовленной к печати статье «Среднеазиатские подбойные и катакомбные захоронения как памятники местной культуры». В настоящей работе вся аргументация, а также ссылки на литературу и материал, даны сокращённо.

[5] 1 См., например, Б.А. Латынин. Работы в районе проектируемой электростанции на р. Нарыне (Фергана). Изв. ГАИМК, вып. 110, 1935, рис. 113, 114; отчёты Т.Г. Оболдуевой, В.Д. Жукова и Я.Г. Гулямова — Труды Института истории и археологии Академии наук Узб.ССР, т. IV, 1951, табл. I, 1-3, II, 6, X, 7, VI, 1-5, VII, 1, 3, 4 и IV, 1; В.Д. Жуков. Археологические объекты на трассе Южного Ферганского канала. Изв. Узб. филиала Академии наук СССР, т. 10, 1940, стр. 21-27; Г.В. Григорьев. Келесская степь в археологическом отношении. Изв. Академии наук Каз.ССР, сер. археолог., вып. 1, 1948, рис. 69, 71 и стр. 56; В.Ф. Гайдукевич. Могильник близ Ширин-сая в Узбекистане. СА, XVI, 1952, рис. 6, 1, рис. 8, 1, рис. 13, 2, 3, 5, 6, рис. 14, рис. 16, 1-3.

[6] 2 Т.Г. Оболдуева. Отчёт о работе первого отряда Археологической экспедиции на строительстве Большого Ферганского канала им. И.В. Сталина. Труды Института истории и археологии Академии наук Узб. ССР, т. IV, 1951, стр. 24 и табл. IX, 7.

[7] 3 М.В. Воеводский и М.П. Грязнов. Усуньские могильники на территории Киргизской ССР. ВДИ, 1938, №3, стр. 162 и сл. (Буранинская группа, курганы №2 и 3).

[8] 4 Архив ИИМК, дело Археологической комиссии об археологических раскопках Н.П. Остроумова в окрестностях Ташкента, №34, 1886 г.; Г.В. Григорьев. Указ. соч., рис. 24-26.

[9] 5 См. Г.В. Григорьев. Указ. соч., рис. 58, 59, 110, 111; С.П. Толстов. Древний Хорезм. М., 1948, табл. 77, 1; архив ИИМК, д. №34, 1886 г., донесение №1315; В.А. Шишкин. «Курган» и мечеть Чор-Сутун в развалинах старого Термеза. Труды Академии наук Узб.ССР, сер. истории и археологии, Термезская археологическая экспедиция, т. II, стр. 126, рис. 28; М.М. Дьяконов. Археологические работы в нижнем течении реки Кафирнигана (Кобадиан). МИА, №37, 1953, стр. 287.

[10] 6 См. Г.В. Григорьев. Указ. соч., рис. 87; Т.Г. Оболдуева. Указ, соч., стр. 12, 25; Я.Г. Гулямов. Отчёт о работе третьего отряда Археологической экспедиции на строительстве Большого Ферганского канала им. И.В. Сталина, стр. 92; С.П. Толстов. Указ. соч., рис. 23, 44; его же. Работы Хорезмской экспедиции Академии наук СССР по раскопкам памятника IV-III вв. до н.э. — Кой-Крылган-кала. ВДИ, 1953, №1, стр. 160-170; R. Ghirshman. Bégram Recherches archéologiques et historiques sur les Kouchans. Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan, t. XII, Caire. 1946, табл. XIV, 1, XV, 3, рис. 314, 358; John Marshall. Taxila. Cambridge, 1951, vol. III. pl. 122, pottery, №43-47.

[11] 1 H. Heikel. Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan, Helsinki, 1918, Айритам, курган №3; А.И. Тереножкин. Памятники материальной культуры на Ташкентском канале. Изв. Узб. филиала Академии наук СССР, вып. 9, 1940, стр. 32; Т.Г. Оболдуева. Указ. соч., табл. I, 6, IX, 1; В.Д. Жуков. Указ. соч., табл. II; Б.А. Латынин. Указ. соч., рис. 110, 1-3, рис. 111, 1, рис. 113.

[12] 2 Г.В. Григорьев. Каунчи-тепа. Ташкент, 1940, сравнительная таблица.

[13] 3 Следует отметить, что в Восточном Туркестане встречаются глиняные сосуды, по форме аналогичные среднеазиатским из памятников конца I тысячелетия до н.э. и первых веков нашей эры. См. A. Stein. Ancient Khotan. Oxford, 1907, vol. I, стр. 312, vol. II, табл. IX, а также коллекцию восточнотуркестанских древностей Государственного Эрмитажа (№ГА-67, ГА-132, ГА-370, ГА-374, ГА-1536, ГА-1573).

[14] 4 См. H. Heikel. Указ. соч., табл. VI, курган №13; Л.Я. Маловицкая. Тамдинский курганный могильник III-I веков до н.э. Изв. Академии наук Каз. ССР, сер. археолог., вып. 2, 1949, стр. 120; М.В. Воеводский и М.П. Грязнов. Указ. соч., стр. 169, рис. 36.

[15] 5 Такие кинжалы найдены в 2 погребениях Боркорбазского могильника на р. Сох в Фергане. Раскопки Памиро-Ферганской экспедиции 1950 г. Материал хранится в Ферганском областном музее.

[16] 6 См. Т.Г. Оболдуева. Указ. соч., табл. V;В.Д. Жуков. Указ. соч., табл. VIII и IX; H.H. Ершов. О каменных палочках из могильников и их аналогиях у таджиков. Доклады Академии наук Тадж. ССР, вып. III, 1952, стр. 27-32; М.Э. Воронец. Отчёт археологической экспедиции Музея истории Академии наук Узб. ССР о раскопках погребальных курганов первых веков нашей эры возле станции Вревская в 1947 г. Труды Музея народов Узбекистана, вып. 1, Ташкент, 1951, стр. 50, 61.

[17] 7 В могильнике у станции Вревская и в Пскентском могильнике под Ташкентом найдено по одному китайскому зеркалу ханьского времени (см. М.Э. Воронец. Указ. соч., стр. 53; А.А. Потапов. Пскентский курганный могильник. Рукопись Управле-(5/6)-ния по делам архитектуры при Совете Министров Узб.ССР, №31, 1938). Из катакомб Янги-Юльского района происходит зеркало с боковой ручкой, возможно, западного происхождения (Г.В. Григорьев. Келесская степь..., рис. 124; И.В. Синицын. Археологические раскопки на территории Нижнего Поволжья. Уч.зап. Саратовского гос. университета, т. XVIII, вып. историч., 1947, стр. 55 и табл. III, 3). Маленькое литое орнаментированное зеркало из Боркорбазского могильника в Фергане также, повидимому, западного происхождения или сделано по западному образцу (см. коллекцию Ферганского областного музея, г. Фергана). Такого рода литые зеркала в первых веках нашей эры были широко распространены на Северном Кавказе (МАК, т. I, табл. XI, 2, XII, 21, XIII, 1; там же, т. VIII, табл. LVI, 5, 13, LXV, 17, XLVI, 1-5, XLIX, 10; W.A. Jenny. Verzierte Bronzespiegel aus nordkaukasischen Gräbern. Präehistorische Zeitschrift, Bd. XIX, H. 3-4, Berlin, 1928, табл. 37, 1, 6, рис. 1, 2). Известны они также в Центральной Европе. [W. Kubitscher. Grabfunde in Untersiebenbrunnen (auf dem Marschfeld). Jahrbuch für Altertumskunde, Bd. V, H. 1-3, Wien, 1911, табл. V, 3, 11; Reinесke. Ueber einzige Beziehungen der Altertümer China's. Zeitschrift für Ethnologie, 1897, т. XXIX, стр. 146, рис. 8, 18).

[18] 1 На основании анализа антропологического материала каких-либо прямых выводов относительно характера культуры делать нельзя, так как антропологические категории с категориями духовной и материальной культуры прямо не связаны и сами по себе не определяют их облика и характера, но исторически они обычно взаимно обусловлены и поэтому косвенным образом могут дать весьма существенный материал.

[19] 2 A. Keith. Human skulls from ancient cemetries in the Tarim Bassin. The Journal of Royal Anthrop. Inst., v. LIX, 1929; автор считает исследованные им черепа хуннскими.

[20] 3 В.В. Гинзбург и Л.В. Ошанин, принимая гипотезу А.Н. Бернштама о массовом проникновении хуннов в Среднюю Азию и все его археологические характеристики, относящиеся к катакомбным и подбойным захоронениям, считают, что погребённые в них являются гуннами. В расовом отношении эти «гунны», как сказано выше, представляют собой европеоидов, генетически связанных с древним коренным среднеазиатским населением. Они совершенно отличны от центральноазиатских хуннов и от гуннов (6/7) Европы. См., например, В.В. Гинзбург. Древнее население Центрального Тянь-Шаня и Алтая по антропологическим данным (I тысячелетие до н.э. — I тысячелетие н.э.). Среднеазиатский этнографический сборник, I, Труды Института этнографии им. H.H. Миклухо-Маклая, нов. сер., т. XXI, 1954, стр. 365-374, 380, 381; Л.В. Ошанин н В.Я. Зезенкова. Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии. Ташкент, 1953, стр. 85, 86.

[21] 1 А.Н. Бернштам считает, что в I в. до н.э. и в первых веках нашей эры имело место троекратное вторжение на территорию Средней Азии больших масс хуннских племён. Первое такое вторжение он связывает с походом Чжичжы (I в. до н.э.), второе — с разгромом хуннов сяньбийцами (конец I в. н.э.) и третье — с распространением власти хуннского Хоянь-князя на весь Западный край (А.Н. Бернштам. Кенкольский могильник..., стр. 30, 31; его же. Очерк истории гуннов, Л., 1951, стр. 109-111). Отрывки из китайских хроник в переводах, не оспариваемых А.Н. Бернштамом, использованные для доказательства его предположений, не могут, однако, служить этой цели. Действительно, первое массовое проникновение хуннов в Среднюю Азию А.Н. Бернштам связывает с кангюйским походом Чжичжы. Но в летописи об этом походе сказано: «Чжичжы в походе потерял много людей, погибших от мороза; только 3000 человек пришли в Кангюй. Впоследствии наместник Гань Янь-шеу и его помощник Чень Тхай пришли в Кангюй с войском и казнили Чжичжы» (Н.Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древнейшие времена. М.-Л., 1950, I, стр. 93), что никак нельзя принять как свидетельство о массовом проникновении хуннов в Среднюю Азию, тем более, что состав войска Чжичжы был не чисто хуннским. Второе проникновение хуннов в Среднюю Азию А.Н. Бернштам связывает с событиями конца I в. н.э. и для доказательства своей точки зрения использует отрывок о походе войск Туньтухэ: «Оставя обоз у гор Шойе, они (войска Туньтухэ и китайские. — С.С.) разделились на две колонны из лёгкой конницы и пошли вперёд двумя дорогами. Левая колонна, на севере минуя западное море, пришла на северную сторону урочища Хэюнь; правая колонна, следуя западной стороной реки Хуннухэ, обогнула Небесные горы [Тянь-Шань] и переправилась через реку Ганьвей на юг. Здесь обе колонны соединились, и в ночи окружили северного Шаньюя» (Н.Я. Бичурин. Указ. соч., I, стр. 128). Комментируя этот отрывок, А.Н. Бернштам произвольно нарушает последовательность перечисления географических наименований. Он пишет: «В этом весьма интересном отрывке, бесспорно, выступает локализация северных гуннов в Семиречье, к северу от Тянь-Шаня, ибо западное крыло (ю) войска, идучи от Хуннухэ (очевидно, Орхон), обогнуло Небесные горы (Тянь-Шань), т.е. зашло с востока в Семиречье. По дороге они перешли р. Ганьвэй (Енисей)». (А.Н. Бернштам. Очерк истории гуннов, стр. 110), тогда как в летописи прямо сказано (и это не оспаривается А.Н. Бернштамом): «Правая колонна... обогнула Небесные горы и переправилась через реку Ганьвэй на юг». Обогнув современный Тянь-Шань, нельзя попасть к Енисею и переправиться через реку на юг. Небесные горы в данном случае не современный Тянь-Шань, и ставка северного Шаньюя не может быть локализована в Семиречье, но, скорее, в Монгольском Алтае. Свидетельство о походе Туньтухэ не может, следовательно, служить доказательством мнения о массовом проникновении хуннов в Среднюю Азию в конце I в. н.э. Наконец. в третий раз, по А.Н. Бернштаму, хунны проникли в Среднюю Азию в начале II в. н.э., когда «Хоянь — князь северных хуннов, распространившись между Пху-лэй-хай и Цинь-хай, полновластно управляет Западным краем. . .» (Н.Я. Бичурин. Указ. соч., II, стр. 218). Однако это сообщение прямого отношения к истории Средней Азии не имеет, так как из контекста летописи ясно, что под Западным краем следует понимать не Среднюю Азию, а Восточный Туркестан (Н.Я. Бичурин. Указ. соч., II, стр. 218. и сл.).

[22] 1 H. Heikel. Указ. соч., Айритам, курган №3.

[23] 2 Л.Я. Маловицкая. Указ. соч., стр. 119-121, а также стр. 70 и рис. 3, 7 и 8 на стр. 71.

[24] 3 М.В. Воеводский и М.П. Грязнов. Указ. соч., стр. 162-179.

[25] 4 МИА, №14, 1950, стр. 91, 92, 98, 100, 103, 108, 109 и табл. XLII.

[26] 5 Государственный Эрмитаж, Отдел советского Востока, №СА-9245, СА-9247, СА-9251 и СА-9274.

[27] 6 А.И. Тереножкин. Рецензия на работу Г.В. Григорьева «Каунчи-тепа» в Изв. Узб. филиала Академии наук СССР, т. 8, 1940, стр. 86; С.П. Толстов. К вопросу о датировке культуры Каунчи. ВДИ, 1946, №1, стр. 173-177; Г.В. Григорьев. Келесская степь..., рис. 71.

[28] 7 Г.В. Григорьев. Келесская степь..., рис. 29-31.

[29] 8 А.Н. Бернштам. Кенкольский могильник, табл. XIII (нижний справа сосуд).

[30] 9 В.Ф. Гайдукевич. Указ, соч., рис. 16, 4 и стр. 350 и 354.

[32] 2 В.Ф. Гайдукевич. Указ. соч., стр. 334, рис. 3, 1 и стр. 354.

[33] 3 Мелкие втульчатые наконечники «скифского типа», которые, как сообщает А.Н. Бернштам, были найдены почти во всех могилах Кенкола (А.Н. Бернштам. Археологические работы в Семиречье. КСИИМК, IV, 1940, стр. 45) и которые, по его мнению, являются одним из важных аргументов в пользу ранней даты могильника, среди вещей коллекции нами не обнаружены и в инвентарных описях музея не значатся. Нет также ни одной фотографии с них, хотя сохранились все фотографии, сделанные со многих предметов коллекции вскоре после раскопок. Поэтому судить о характере этих наконечников можно только по нескольким фразам и одному мелкому схематическому рисунку в работе А.Н. Бернштама «Кенкольский могильник» (стр. 22 и табл. XXVIII).

[34] 4 Государственный Эрмитаж, инв. №СА-9278, СА-9282, СА-9331, СА-9332, СА-9333 (курган №2) и СА-9252 (курган №6).

[35] 5 Государственный Эрмитаж, инв. №СА-9334 (курган №2).

[36] 6 Государственный Эрмитаж, инв. №СА-9335 (курган №2), СА-9252 (курганы №6 и 54).

[37] 7 Л.Я. Маловицкая. Указ. соч., стр. 120; М.В. Воеводский и М.П. Грязнов. Указ. соч., стр. 169, рис. 36; А.Н. Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941, стр. 17.

[38] 8 И.В. Синицын. Указ. соч., стр. 20; К.Ф. Смирнов. Сарматские погребения Южного Приуралья. КСИИМК, XXII, 1948, стр. 83; его же. Новые данные по сарматской культуре Северного Кавказа. КСИИМК, XXXII, 1950, стр. 113-125; Уч. зап. Саратовского гос. университета, т. IV, 1925, курганы №1, 2, 16, 23, 27, 31, 32, 43, 47, 51.

[39] 9 И.В. Синицын. Указ. соч., стр. 20.

[40] 1 И.В. Синицын. Сарматская культура Нижнего Поволжья. СА, VIII, 1946, стр. 92; его же. Археологические памятники в низовьях реки Иловли. Уч. зап. Саратовского гос. университета, т. XXXIX, вып. историч., 1954, стр. 218-253. Автор считает, что крупные трёхпёрые черешковые наконечники стрел появляются в Нижнем Поволжье с IV в. н.э. (стр. 224).

[41] 2 А.И. Тереножкин. Археологическая разведка на городище Афрасиаб в 1945 г. КСИИМК, XVII, 1947, стр. 117, рис. 50; М.Е. Массон. Новые археологические данные к изучению истории Парфии. Изв. Академии наук Туркм.ССР, т. 5, 1952, стр. 17, 18.

[42] 3 М.Е. Массон. Новые археологические данные по истории рабовладельческого общества на территории Южного Туркменистана. ВДИ, 1953, №1, стр. 159.

[43] 4 Раскопки Памиро-Ферганской экспедиции 1950 г. (материал хранится в Ферганском областном музее); Г.В. Григорьев. Келесская степь..., рис. 32, 126, а также Архив ИИМК, д. 628.

[44] 5 А.Н. Бернштам. Находки у озера Боровое в Казахстане, Сб.МАЭ, т. XIII, 1951, стр. 223 (два левых наконечника).

[45] 6 МИА, №14, 1950, стр. 87, 91.

[46] 7 Там же, стр. 92.

[47] 1 А.В. Давыдова и В.П. Шилов. Предварительный отчёт о раскопках Нижне-Иволгинского городища в 1940 г. Записки Бурят-Монгольского научно-исследовательского института культуры, XIV, Улан-Удэ, 1952, стр. 111, 112.

[48] 2 А.Н. Бернштам. Очерк истории гуннов, стр. 115; его же. Из итогов археологических работ на Тянь-Шане и Памиро-Алае. КСИИМК, XXVIII, 1949, стр. 58 и рис. 7 — 3, 4.

[49] 1 М.Э. Воронец. Археологические исследования Института истории и археологии и Музея истории Академии наук Узб.ССР на территории Ферганы в 1950-1951 годах. Труды Музея истории Узбекской ССР, вып. II. Ташкент, 1954, стр. 62, 63, 72 и 73.

[50] 2 Werner. Bogenfragmente aus Carnuntum. Eurasia Septentrionalis Antiqua, VII, 1932, стр. 50 и сл.

[51] 3 A.H. Бернштам при датировке Кенкольского могильника слишком большое значение придаёт как раз вещам, которые следует признать привозными, датируемыми на территории Средней Азии не точно, и почти игнорирует достаточно точно датируемые предметы местного производства. Археологический материал он разбивает на две группы: раннюю, к которой относит ткани, чёрный лак, железные втульчатые наконечники стрел и «архаического» облика керамику, и более позднюю — украшения с инкрустацией и черешковые наконечники стрел. По его мнению, сочетание архаических элементов с более поздними «как бы уравновешивает возможную амплитуду колебания датировки культуры Кенкольского могильника, приближая его к рубежу нашей эры». (А.Н. Бернштам. Кенкольский могильник, стр. 29). Но приём «уравновешивания» даты представляется нам неправильным, так как нижний рубеж датировки любого могильника определяется по наиболее поздним вещам, органически с ним связанным. Наличие в могильнике шелковых китайских тканей ханьского времени не противоречит нашей датировке. Исторические источники, привлекаемые А.Н. Бернштамом для датировки могильника, в таком аспекте, в каком они им использованы, т.е. в соответствии с его «гуннской точкой зрения», вообще не могут служить этой цели. События хуннской истории, как об этом было сказано выше, непосредственного отношения к Кенкольскому могильнику не имеют и не могут дать материал, прямо относящийся к его датировке.

|