|

|

|

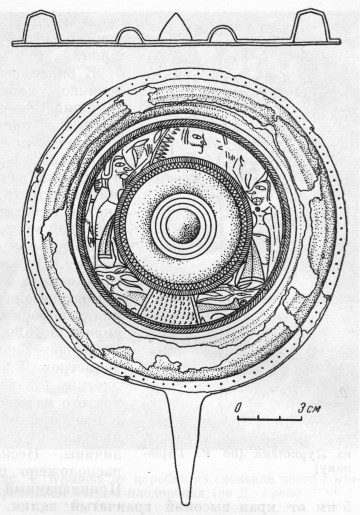

Рис. 1. Фотографии[-ия] мечетсайского зеркала.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

Рис. 2. Прорисовка мечетсайского зеркала.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

Большинство погребений, вскрытых в 1957 и 1961 гг. в десяти курганах урочища Мечетсай, принадлежало сарматам прохоровской культуры IV-III вв. до н.э. Под земляной насыпью кургана 8 высотой около 0,80 м и диаметром немного более 20 м находилась усыпальница знатной семьи номадов IV в. до н.э., состоящая из пяти грунтовых могил, в которых было погребено девять человек: двое мужчин, шесть женщин и один ребёнок. Четыре могилы под полами кургана были сосредоточены вокруг центрального погребения (5) двух знатных женщин — старой и молодой, похороненных с особой пышностью. Над могилой на древнем горизонте было воздвигнуто прямоугольное деревянное сооружение, под рухнувшей крышей которого содержались остатки погребальной тризны: кости лошади и большая красноангобированная вьючная фляга, аналогичная флягам раннекангюйского времени Хорезма. С северной стороны большой могилы находился дромос, заполненный деревянными плахами. Обе женщины были погребены одновременно, в вытянутом положении, головами на юг, на ложе, основу которого составляла деревянная рама. Особое значение этих женщин богатой сарматской семьи подчёркнуто всем погребальным реквизитом: их шеи украшены гривнами, обёрнутыми золотыми листами, на руках надеты серебряные и бронзовые браслеты, костюм украшали дорогие бусы из самоцветов и пёстрого «финикийского» стекла. Около каждой из женщин, сбоку, положены колчаны из берёсты, наполненные стрелами с бронзовыми наконечниками, характерными для сарматов Южного Урала IV в. до н.э., и ножи. Кроме того, эти воинственные знатные женщины похоронены с бронзовыми зеркалами, которые наряду с каменными жертвенниками во многих ранних сарматских (савромат-

ских) могилах представляли почти непременный атрибут погребального инвентаря жриц.

В описываемой могиле каменных жертвенников, характерных в основном для погребений VI-V вв. до н.э., нет, но имеются необычные предметы, вероятно также связанные с культом. Около молодой жрицы находились чашечка из панциря черепахи и остатки какого-то необычного деревянного предмета, напоминающего струнный инструмент типа домбры или мандолины. При этой молодой особе найдено и то зеркало, которое привлекает наше особое внимание. [1] Оно отличается от других сарматских зеркал прохоровской культуры и по составу металла, [2] и по технике изготовления, и по форме, и, наконец, по сюжету выгравированного на нём изображения (рис. 1; 2). Основу зеркала составляет плоский диск диаметром 15,5 см с коротким треугольным плоским штырём для насадки на ручку из другого материала (в данном случае дерева). К нему при помощи припоя [3] и клёпки прикреплён другой рельефный диск равной величины. Несколько бронзовых заклёпок расположено по плоским краям зеркала. Приклёпанный диск имеет на расстоянии 5 мм от края высокий гранчатый валик. Ближе к центру находится другой, более низкий концентрический валик округлой формы. В центре зеркала — высокая коническая выпуклость. Плоское поле между двумя валиками украшено парами концентрических полосок с гравированным геометрическим орнаментом, а всё остальное пространство между ними занято религиозно-символической сценой, также выполненной тонкой гравировкой.

Основной мотив изображения — поклонение божеству, вероятно солнечному, символом которого является центр зеркала с валиком и выпуклостью и антропоморфная голова, в профиль, с плохо сохранившимися деталями, расположенная на плоском поле вверху и над солнечным символом центральной части зеркала. Антропоморфная личина обрамлена с обеих сторон ветвями и раскрывшимися бутонами цветка или плодами каких-то растений. По бокам «солнечного» диска стоят человеческие фигуры с узкими талиями и широкими бёдрами, очевидно женские. У каждой из этих персон одна рука поднята и ладонь, касающаяся ветви, обращена в сторону божественного лица, а другая рука опущена вниз и держит какой-то плод. Под ногами человеческих фигур, развёрнутых в фас и профиль, изображены рогатые животные — козлы или косули. Они обращены головами в противоположные друг от друга стороны, сохраняя симметричность, свойственную всей композиции, и разделены трапе-

|

|

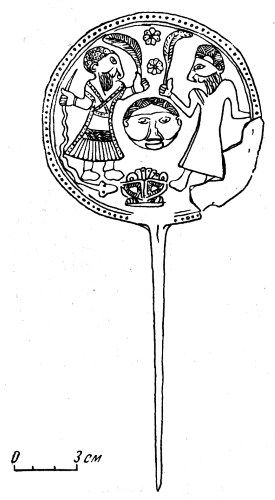

Рис. 3. Бронзовая «булавка» из Луристана (по Р. Гиршману).(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Рис. 4. Крышка от коробки из слоновой кости с изображением богини плодородия (по Д. Грею).(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

циевидным полем, покрытым округлыми углублениями. На адорантах узкие, обтягивающие тело платья до колен и, кажется, с короткими рукавами; впереди с бёдер спускаются «шарфы» с точечным орнаментом; на руках у локтей надеты браслеты. У божества и адорантов странные вытянутые птицеобразные лица и крупные миндалевидные глаза с точкой-зрачком. Своеобразны причёски женщин — в виде длинного валика, спускающегося на плечи, а над ним на темени — хохолок или небольшая остроконечная шапочка. Вследствие окисления металла многие детали изображения видны нечётко.

Точную аналогию этому зеркалу по форме, технике изготовления и размеру мы находим во втором пазырыкском кургане Горного Алтая. [4] На пазырыкском зеркале нет лишь изображения религиозного характера и оно изготовлено из серебра. Судя по общим признакам, оба зеркала попали на Алтай и на Урал из какого-то одного места, которое следует искать на Ближнем Востоке или в Средней Азии. Второе предположение менее вероятно, так как в Средней Азии нет изображений ни подобного сюжета, ни такого же стиля.

Религиозная сцена на мечетсайском зеркале вряд ли сарматского происхождения. Её выгравировал, вероятно, тот же мастер, который изготовил само зеркало в какой-то стране Древнего Востока. Поиски аналогий приводят нас в древние иранские области, в частности в Луристан. Близкая по композиции, стилю, и, вероятно, содержанию сцена изображена на диске бронзовой «булавки» из Луристана (рис. 3). [5]

Здесь та же геральдическая композиция: по сторонам от центральной личины, изображающей «солнечное» (?) божество, стоят человеческие фигуры, корпус которых развёрнут в фас, а ноги и голова — в профиль. На этом предмете изображены мужчины в длинных варварских одеждах и штанах. Они также держат над божеством ветви в приподнятых руках. По Р. Гиршману, это божество представляет собой «Богиню-Мать автохтонов». Под ногами одного из адорантов на луристанской «булавке» изображена змея, которую он держит правой рукой за хвост. Цветы (плоды) и ветви, змея и рогатые травоядные служат атрибутами адорантов и на зеркале, и на «булавке». Вероятно, содержание обеих сцен очень близко: поклонение солнцу или божеству плодородия и символы, связанные с землей и её дарами. В связи с этим нельзя ли рассматривать трапециевидный сектор между животными, изображённый на мечетсайском зеркале, как участок взрыхлённой, обработанной земли? Может быть, женские фигуры зеркала с их атрибутами символизируют идею плодородия: обращение к солнечному божеству для ниспослания плодородия и процветания. В древнем искусстве Ближнего Востока мы находим изображения богинь плодородия или их служительниц в окружении плодов и животных. Примером может служить крышка костяной коробки, найденная в одной из могил Угарита в Сирии. На ней «богиня плодородия» изображена держащей в руках ветки, а по её бокам стоят на задних ногах козлы; под их передними копытами, по бокам пышной юбки богини свисают гроздья винограда (рис. 4). [6] Богиня изображена в той же условной «профильно-фасной» манере, с узкой талией и пышными бёдрами.

На цилиндрических печатях Ближнего Востока обычны композиции с геральдическим расположением божеств и адорантов, особенно около древа жизни, т.е. символа плодородия. Антропоморфные божества или их служители попирают животных, в частности и травоядных (чаще всего быка). [7] В Ассирии в подобных сценах над адорантами или божествами изображали солнечное божество в виде крылатого диска. [8]

Ближневосточный характер сюжета, выгравированного на мечетсайском зеркале, выявляется со всей очевидностью. Вероятность происхождения этого зеркала из какой-то области древней Мидии или Ирана может быть подкреплена сравнением изображений человеческих фигур на зеркале и на золотых поясах из Саккызского клада (Зивие). [9] Выгравированные на них люди имеют такие же клювообразные лица в профиль

Рис. 5. Прорисовка изображений на золотом поясе (120/121) Саккызского клада (по Р. Гиршману).

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

(рис. 5), похожие причёски или головные уборы; часть их одежды составляют передники или «шарфы». Такие же «шарфы», свисающие с пояса спереди и немного справа, как на фигурах мечетсайского зеркала, носили эламские воины в коротких одеждах до колен. [10] На саккызском золотом поясе имеется и геральдическая композиция из двух человеческих фигур, стоящих по бокам символа плодородия и жизни — священного древа. [11]

Довольно близкие аналогии по сюжету, композиции и стилю изображений, обнаруживаемые в древностях Луристана и Саккызского клада, позволяют высказать мнение о том, что мечетсайское зеркало, попавшее в сарматскую могилу IV в. до н.э., связано с передневосточным искусством ахеменидской эпохи. Сюжет зеркала, рождённый в среде автохтонов Мидии и Ирана, отвечал религиозным представлениям сарматов, поклонявшихся солнцу. Женские фигуры, изображённые на зеркале, могли восприниматься как жрицы культов солнца и плодородия, служительницами которых, возможно, были две погребённые вооружённые сарматки. Их особое положение в обществе подчёркивалось всей необычной погребальной обстановкой и богатым инвентарём. Зеркала в могилах жриц Приуралья обычны в савроматскую эпоху. Религиозно-магическая роль зеркала у древних народов и особенно у сарматов убедительно доказана в работах многих исследователей. [12] Зеркала из мечетсайского кургана 8 и пазырыкского второго кургана импортные. Знакомство сарматов Приуралья с этим видом импорта не осталось бесследным. Эти зеркала послужили образцом для изготовления местных литых бронзовых зеркал, найденных, например, в мечетсайском кургане 6 и мало-кизыльском кургане 11 под Магнитогорском. [13] Они в свою очередь явились прототипами для металлических зеркал типа VIII (по классификации А.М. Хазанова). [14] Широкое распространение таких зеркал мы наблюдаем у сарматов и других народов юга Восточной Европы и в Средней Азии в I в. до н.э. — I в. н.э.

[1] Зеркало, как и все предметы из мечетсайского кургана 8, хранится в ГИМ (инв. №99564).

[2] Состав металла зеркала: «медь — основа, олово — 20%, свинец — 0,07%, цинк — 0,01% , висмут — 0,015% , серебро — 0,003% , сурьма — 0,009% , мышьяк — 0,07%, железо — 0,8%, никель — 0,13%, марганец — 0,01%». Состав металла определен Т.Б. Барцевой и Е.Н. Черных в кабинете спектрального анализа Института археологии АН СССР.

[3] Капельки припоя (олова?) выпали из зеркала и не подвергались специальному анализу.

[4] С.И. Руденко. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953, стр. 142, 143, рис. 84, табл. XXIX, 3.

[5] R. Ghirshman. La trésor de Sakkez, les origines de l’art mède et les bronzes du Luristan. Artibus Asiae, vol. XIII, 3. Ascone, 1950, p. 196, fig. 21.

[6] J. Gray. The Canaanites Ancient Peoples and Places. London, 1964, p. 231, fig. 32.

[7] W.H. Ward. The Seal Cylinders of Western Asia. Washington, 1910.

[8] Там же, стр. 221, рис. 670.

[9] R. Ghirshman. Указ.соч., стр. 194, 195, табл. 18-20.

[10] В. Meissner. Babylonien und Assirien, t. I. Heidelberg, 1920, S. 17, fig. 6.

[11] R. Ghirshman. Указ.соч., стр. 195, табл. 19.

[12] Б.А. Литвинский. Зеркало в верованиях древних ферганцев. СЭ, 1964, №3, стр. 97-104; А.М. Хазанов. Религиозно-магическое понимание зеркал у сарматов. СЭ, 1964, №3, стр. 89-96.

[13] М.Г. Мошкова. Памятники прохоровской культуры. САИ, вып. Д1-10. 1963, табл. 28, 20.

[14] А.М. Хазанов. Генезис сарматских бронзовых зеркал. СА, 1963, №4, стр. 58-71; см. также О.В. Обельченко. Бронзовые зеркала Лявандакского могильника. КСИА, вып. 91, 1962, стр. 48-50.

[ См. также статью Я.В. Василькова о подобных зеркалах. ]

К.Ф. Смирнов

К.Ф. Смирнов