|

|

|

|

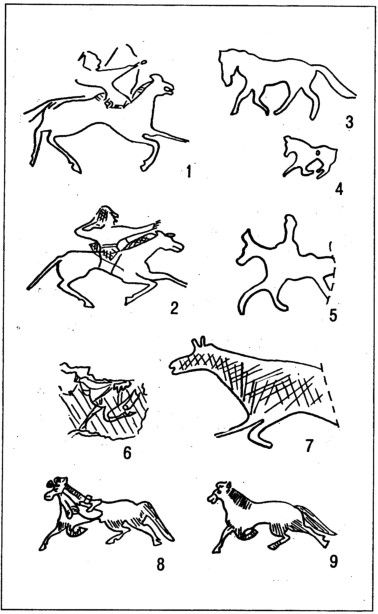

Рис. 1. Изображения в таштыкском стиле из Минусинской котловины.1, 2 — наскальные изображения (Подкаменская писаница, по Ю.С. Худякову); 3, 4 — мелкая пластика, бронза (3 — по Г.С. Мартыновой, 4 — по Л.Р. Кызласову); 5, 7 — рисунки на курганных плитах (могильник Туран, по Д.Г. Савинову) ; 6 — гравировка на бересте, фрагмент (Койбальский чаа-тас, по Л.Р. Кызласову); 8, 9 — гравировка по дереву, фрагменты (Тепсейский чаа-тас, по М.П. Грязнову).Fig. 1. The Tashtyk style images from the Minusinsk Hollow.1, 2 — Rock images (Podkamenskaya Pisanitsa, according to Yu. Khudyakov); 3, 4 — Small objects of plastic arts, bronze (according to G.S. Martynova, L.R. Kyzlasov); 5, 7 — Images on barrow plates (Turan, according to D.G. Savinov); 6 — Birch bark engraving (Koibal chaa-tas, according to L.R. Kyzlasov); 8, 9 — Wood engraving (Tepsei chaa-tas, according to M.P. Gryaznov).(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

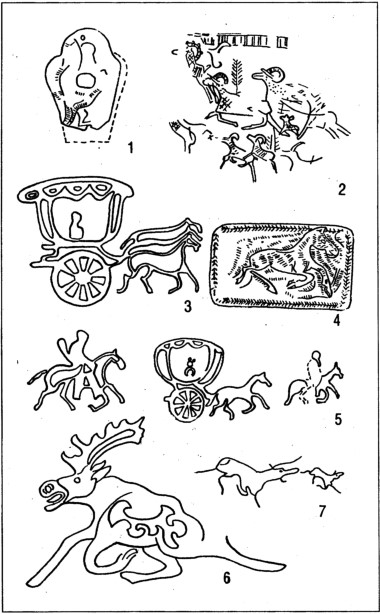

Рис. 2. Изображения в таштыкском стиле из памятников хуннского времени Монголии и Тувы.1, 4, 7 — Тува; 2, 3, 5, 6 — Монголия. 1 — Саглы-Бажи VI (по А.Д. Грачу); 2 — Тарпатский могильник (по В.В. Свинину и Н. Сэр-Оджаву); 3, 5 — Яманы-Ус (по Э.А. Новгородовой); 4 — Аймарлыг [Аймырлыг] XXXI (по Э.У. Стамбульник); 6 — Ноин-Ула, фрагмент изображения на ковре (по С.И. Руденко); 7 — петроглифы Улуг-Хема (по М.А. Дэвлет и др.).Fig. 2. The Tashtyk style images from the Hunnu epoch monument of Mongolia and Tuva.1, 4, 7, — Tuva; 2, 3, 5, 6, — Mongolia. 1 — Sagly-Bazhi VI (according to A.D. Grach); 2 — the Tarpat burial (according to V.V. Svinin and N. Ser-Odzhav); 3, 5 — Yamany-Us (according to E.A. Novgorodova); 4 — Aimyrlyg XXXI (according to E.U. Stambulnik); 6 — Noin Ula, a carpet image fragment (according to S.I. Rudenko); 7 — the Ulug-Hem petroglyphs (according to M.A. Devlet and others).(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

перспективы путём изображения неполных, расположенных друг за другом, силуэтов лошадей в тройной запряжке (рис. 2, 3, 5). Обе композиции представляют собой прекрасные иллюстрации к сведениям исторических хроник о китайских принцессах, отправляемых по договору о «мире и родстве» в далёкие ставки хуннских шаньюев.

Приведённые аналогии, несмотря на незначительное их количество, связанное, в первую очередь, с недостаточной степенью изученности археологических памятников Монголии, убедительно показывают, что формирование художественного стиля, характерного для таштыкской культуры Минусинской котловины, происходило в

предшествующее время на широкой территории в хуннской этнокультурной среде. При этом изображения хуннского времени отличаются известной архаичностью, а минусинские — законченностью моделировки и созданием определённого изобразительного канона, который теоретически можно рассматривать как отражение определённых этапов в развитии единого художественного стиля.

Предложенное решение вопроса находит подтверждение в других археологических материалах, свидетельствующих об участии хуннов в сложении таштыкской культуры; причём, во многих случаях трудно отделить собственно хуннское влияние от элементов культуры Ханьской династии Китая (206 г. до н.э. — 220 г.н.э.), распространявшихся в Южной Сибири через хуннов (или племена, входившие в созданное ими этносоциальное объединение). Так, в работах С.В. Киселёва и Л.Р. Кызласова содержится ряд наблюдений о центрально-восточноазиатских параллелях некоторым материалам таштыкской культуры, к которым относятся: форма склепов под усечённо-пирамидальными насыпями с боковым входом-дромосом, отдельные типы керамики и приемы её орнаментации, погребальные статуэтки животных и остатки церемониальных зонтов, имеющие аналоги в памятниках Ханьской династии и погребениях хуннских шаньюев в Ноин-Уле (Киселёв, 1951, с. 40, 460, 464-466 и др.; Л.Р. Кызласов, 1960, с. 28, 48-50, 63-64, 134-135 и др.). В более поздних работах Э.Б. Вадецкой также выделяется хуннский компонент таштыкской культуры (Вадецкая, 1984; 1986, с. 141-144). Из сделанных наблюдений наибольший интерес представляет заключение о том, что «найденные в склепах разрозненными остатки зонтов, фигурок людей и коней составляли ранее единые модели повозок, клавшихся погребённым, по типу китайских» (Вадецкая, 1986, с. 139). Бесспорным свидетельством связей населения Среднего Енисея с Китаем остаётся здание ханьской архитектуры на р. Абакане, датируемое началом I в.н.э. (Вайнштейн, Крюков, 1976).

В настоящее время трудно дифференцировать центрально-восточноазиатские параллели в материалах таштыкских склепов. Однако, вместе они создают тот культурно-исторический фон, на котором происхождение таштыкского стиля от хуннской изобразительной традиции представляется закономерным в ряду других фактов, свидетельствующих о связях таштыкской культуры с культурой хуннов и Ханьского Китая. Очевидно, к более раннему кругу заимствований относятся геометрические изображения на плитках из могильника Есино III, публикуемые в настоящем издании.

В русле этих наблюдений может быть поставлен вопрос о происхождении рассматриваемой изобразительной традиции у самих хуннов. Прототипом для рисунков животных в таштыкском стиле могли послужить изображения времени Ханьской династии, с которой, как известно, хуннов связывали самые тесные отношения, как мирного так и военного характера. Наиболее полно они представлены в барельефах из ханьских гробниц, на которых изображены повозки (или «экипажи»), запряжённые лошадьми, в некоторых случаях — парой или тройкой лошадей (Кожанов, 1984, рис. 1, 2). Несмотря на парадный и весьма статичный характер этих изображений, в трактовке фигур лошадей, в частности, в манере передавать одну согнутую в колене ногу, улавливается сходство с таштыкским стилем. Некоторые «экипажи» изображены в сопровождении всадников, что в композиционном отношении соответствует петроглифическим сценам из Яманы-ус. Встречается и аналогичный способ передачи перспективы путём показа трёх расположенных друг за другом лошадей. На это сходство уже обратила внимание Э.А. Новгородова (Nowgorodowa, 1980, ss. 204-206), но в контексте хуннских истоков таштыкского стиля оно приобретает особое значение. Не исключено, что и реалистические изображения таштыкских воинов (или «рыцарей»), одетых в панцирные доспехи, возникли не без влияния ханьского искусства, как об этом можно судить по знаменитой «глиняной армии» императора Цинь Ши Хуаньди.

Подобные изображения, несомненно, обладавшие определённой силой психологического воздействия, могли быть восприняты и творчески переработаны в местной среде на севере Центральной Азии в хуннское время. Потеряв элементы парадности, они приобрели динамичность, точность и живость восприятия натуры, характерные для искусства кочевников, как это случилось, например, позже с изображением известного копёнского всадника, впитавшим лучшие черты сасанидского и танского парадного искусства. В окончательном виде данная изобразительная традиция закрепилась в таштыкском художественном стиле, в наибольшей степени соответствующем бурным историческим событиям первой половины I тыс.н.э.

Список литературы. ^

Вадецкая Э.Б. Участие хуннов в сложении таштыкской культуры // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий (тезисы докладов областной научной конференции). Омск, 1984.

Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986.

Вайнштейн С.И., Крюков М.В. Дворец Ли Лина и конец одной легенды. // СЭ, 1976, вып. 3.

Грач А.Д. Саяно-Тувинская экспедиция АН СССР // АО 1969 года, М., 1970.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980.

Грязнов М.П. Миниатюры таштыкской культуры. Из работ Красноярской экспедиции 1968 года. // АСГЭ, вып. 13, Л., 1971.

Грязнов М.П. Таштыкская культура // Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск, 1979.

Дэвлет М.А., Панова Н.В., Спилиоти М.Н. Обследование наскальных изображений правобережья Улуг-Хема // АО 1974 года, М., 1975.

Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951.

Кожанов С.Т. Колёсный транспорт эпохи Хань // История и культура востока Азии (Новое в археологии Китая. Исследования и проблемы). Новосибирск, 1984.

Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. Изд.МГУ, 1960.

Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. М., 1984.

Свинин В.В., Сэр-Оджав Н. Новый памятник хуннского искусства Монголии // Древняя история народов юга Восточной Сибири, вып. 3. Иркутск, 1975.

Стамбульник Э.У. Новые памятники гунно-сарматского времени в Туве (некоторые итоги работ) // Древние культуры Евразийских степей. Л., 1983.

Nowgorodowa E. Alte Kunste der Mongolei. Leipzig, 1980.

D.G. Savinov

ON THE ORIGIN OF THE TASHTYK STYLE. ^

Summary

The Tashtyk style in the petroglyphs art is a vivid phenomena in the ancient culture of South Siberia. It appeared in already completed form different from the previous graphic tradition. Incisions on rocks, barrow plates, wood and birch bark, on plastic arts objects are made in that style. Burials on which the images made in that style were discovered date from III-IV centuries AD. The area of its spreading is the Minusinsk Hollow with the forests adjoining in the North. The analogies which the author took from Tuva and Mongolia show convincingly that the formation of the Tashtyk style in the Minusinsk Hollow took place during the preceding epoch on the vast area in the Hunnu ethnocultural environment. The images of horses of the Han dynasty epoch might have served as the prototypes. Influence of the Han art on the appearance of realistic images of Tashtyk warriors in armours should not be excluded as well.

Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов