|

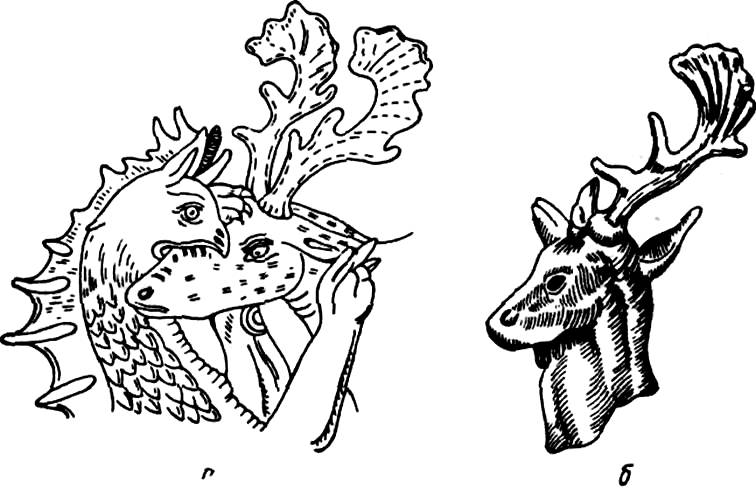

Рис. 32. Олень. Костромской курган.(Открыть Рис. 32 в новом окне) |

Рис. 33. Пантера. Келермесский курган.(Открыть Рис. 33 в новом окне) |

ной из наиболее древних вещей Сибирской коллекции и может датироваться временем не позднее начала VI в. до н.э. Критерием для такой датировки служат подобные же свернувшиеся в кольцо кошки [12] из Майэмирской степи, по комплексу найденных с ними вещей датируемые VII-VI вв. до н.э., и уже упомянутые выше костромской олень и келермесская пантера. Весьма показательно, что, так же как и у сибирской львицы, глаза и уши костромского оленя были инкрустированы цветной настой.

Мало того, четыре ушка, прикреплённых на обратной стороне костромского оленя, в точности такие же, как и у сибирекой львицы, и можно было бы думать, что обе эти вещи изготовлялись одним и тем же мастером. Вдоль по хвосту и на концах лап келермесской пантеры изображены свернувшиеся в кольцо кошки, выполненные в том же стиле, что и упомянутая львица Сибирской коллекции. Следует обратить внимание ещё на одну деталь. В то время как у келермесской пантеры концы лап представлены в виде свернувшихся животных, у сибирской львицы они заканчиваются кружками. Точно такими же кружками заканчиваются лапы у зайцев, изображенных на золотой обкладке древка боевой секиры из того же Келермесского кургана (рис. 34). К этой же категории вещей, но к несколько более позднему времени, может быть отнесены шейная гривна (рис. 10) и браслет (табл. VII, 3) с изображениями львов. В этом же стиле выполнена часть художественных изделий из Пазырыкских и других курганов Горного Алтая. [13]

Вторая манера, широко применявшаяся там, где хотели передать фактуру меха или оперение, заключалась в том, что мех, например тигра, изображался глубокими врезными волнистыми или зигзагообразными линиями, а перья — налегающими одна на другую чешуйками. Передача животных в этом стиле ярко выражена в упоминавшемся уже изображении тигров на саркофаге-колоде

Рис. 34. Деталь обкладки древка секиры. Келермесский курган.

(Открыть Рис. 34 в новом окне)

и его крышке, а также грифов, [14] деревянных крытых золотом накладок на седельные луки из второго Башадарского кургана, который мною датируется серединой VI в. до н.э. В этом же стиле выполнены пластины Сибирской коллекции с изображениями борьбы тигра с мифическим волком: (табл. VI, 3 и 4), борьба из-за добычи (табл. III, 5; V, 5), нападение грифа на яка и борьба его с тигром (табл. I, 4; IV, 3), борьба тигра с верблюдом (табл. V, 1-3). Все эти вещи Феттих [15] без достаточного, на мой взгляд, основания датирует рубежом IV и III в. до н.э., между тем манера воспроизведения полосатости меха тигра и трактовки грифа во всех указанных пластинах типично башадарская, а такие детали, как изображение грифовых головок на загривке и конце хвоста животного, да и сами фантастические животные, такие, как с телом оленя или лошади, с головой или клювом грифа и хвостом льва, перекликаются с мотивами татуировки вождя из второго Пазырыкского кургана, датируемого второй половиной V в. до н.э.

Весьма характерны для искусства Горного Алтая, а также и Южной Сибири, поскольку оно представлено Сибирской коллекцией, своеобразные и многочисленные воспроизведения волка, отличающиеся некоторыми особенностями. Изображения эти при всём их разнообразии обладают и рядом общих черт. Замечателен своими стилистическими особенностями ощерившийся волк с повёрнутой назад головой из четвёртого Пазырыкского кургана.

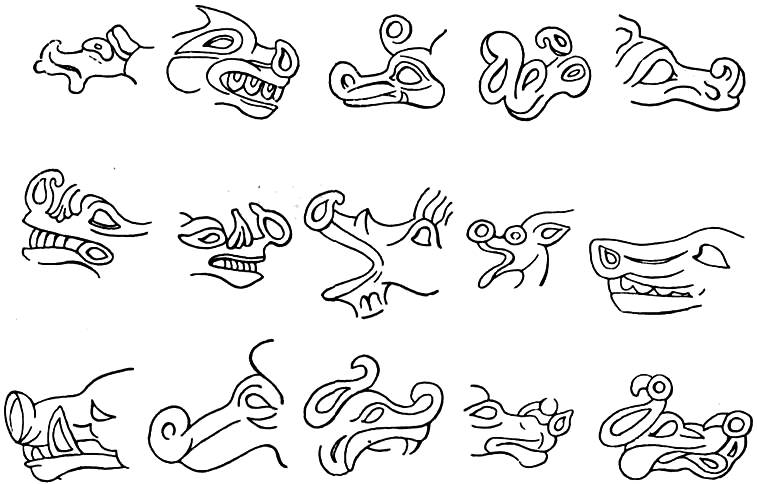

Рис. 35. Формы кончика носа в изображениях волков в Сибирской коллекции.

(Открыть Рис. 35 в новом окне)

Рис. 36. Формы уха в изображениях волка в Сибирской коллекции.

(Открыть Рис. 36 в новом окне)

Из кургана пятого той же группы имеются волчьи головы, прикрывающие разветвления ремней узды у псалий [16] со вздёрнутым кверху кончиком носа. Выполненные в круглой скульптуре волчьи головы были найдены также и Катандинском, [17] во втором Башадарском [18] и других горноалтайских курганах.

Для изображения волков из Сибирской коллекции типично в первую очередь оформление вздёрнутого кверху кончика носа. На рис. 35 представлены все варианты оформления кончика носа волков, изображенных на предметах Сибирской коллекции, начиная от небольшого придатка в виде бугорка и кончая грнфовой головкой, посаженной на кончике носа.

Столь же типично передана форма уха волка в виде схематизированной грифовой головки (рис. 36). О грифовых головках, посаженных на кончике хвоста волка, говорилось выше. В оформлении волчьих лап могут быть подмечены две манеры: в виде мягких лап и лап когтистых (рис. 37). Исключением являются изображения рогатых волков, с рогами не только на темени, но и на носу (рис. 7), в одном случае к тому же крылатого (рис. 8). Последняя деталь сближает изображения волка на предметах Сибирской коллекции (рис. 8) с подобными изображениями крылатых зверей из Пазырыкских курганов. [19]

В связи с только что рассмотренными изображениями волков из Сибирской коллекции следует вспомнить о золотой пластинке с Кубани, приведённой в работе И.И. Толстого и Н.С. Кондакова. На этой прямоугольной пластинке (рис. 38) в обрамлении из ветвей со стреловидными листьями, подобном обрамлению на пластинах-застёжках Сибирской коллекции (табл. II, 6 и 9; IX, 6-8), изображён крылатый, ощерившийся волк с повёрнутой назад головой и мягкими лапами, близкий изображению упоминавшегося выше волка из четвёртого Пазырыкского кургана. Эта кубанская пластинка с ячеями в виде кругов (точек) и запятых, подчёркивающих формы тела волка, была инкрустирована, подобно только что упомянутым пластинам Сибирской коллекции, и, по всей вероятности, современна им.

Целый ряд своеобразных стилистических приёмов по манере трактовки форм тела позволяет выделить особую группу художественных изделий, теснейшим образом связанных с искусством Средней и Передней Азии. Примечательно и то обстоятельство, что в стиле, рассматриваемом ниже, воспроизведены почти исключительно львы, грифы, львиные и орлиные грифоны, чаще всего украшающие шейные гривны, переднеазиатское происхождение которых общепризнано.

Первая деталь, обращающая на себя внимание, — резкие складки верхней губы, столь характерные для ассирийских и древних персидских изображений львов и львиных грифонов. Эта деталь, весьма характерная для древних горноалтайских изображений голов львов и кошек, [20] часто встречается и в Сибирской коллекции (табл. VI, 3 и 4; X, 4; XVI; XVII; XVIII, 2).

Воспроизведение ушей весьма своеобразно. Это или длинное лопастное ухо львиного грифона (табл. XVII), подобно уху рогатого льва персепольской капители, [21] или дугообразное (табл. III, 5; V, 1, 3 и 5; VI, 3 и 4) и, наконец, с завитком у основания (табл. I, 4; III, 5; IV, 1 и 3; V, 5; VI, 3 и 4; VIII, 1, 7 и 8; X, 1; XVI, XVII), или в виде греческой буквы сигмы (табл. VIII, 2).

При изображении гривы льва или львиного грифона прибегали к двум приёмам: к ряду кавычек (табл. II, 5; VIII, 1) или системе ячеек (табл. XVIII), подобно тому как она была воспроизведена на шее орлиных грифонов, украшающих один из браслетов Аму-дарьинского клада (рис. 15).

Рис. 37. Формы волчьих лап в Сибирской коллекции.

(Открыть Рис. 37 в новом окне)

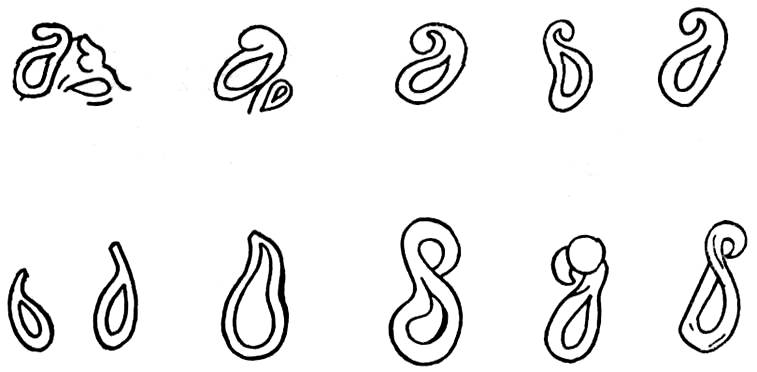

Одним из наиболее характерных стилистических приёмов было подчёркивание мускулатуры тела и рёбер животного условными значками — «точками, запятыми, скобками или полуподковками (иногда принимающими форму зерна фасоли)», как я их называл вслед за Далтоном; «точками и дугами», как их называет Сальмони; [22] «ябло-

ками и грушами» — по терминологии Руз. [23] Чётко выраженных комбинаций «яблока и груши» на изображениях животных в Сибирской коллекции нет. Такие значки имеются на плече одной из золотых фигурок оленя Амударьинского клада (рис. 39).

Для подчёркивания формы плеча на нём иногда изображалась фигура в виде запятой (табл. X, 4). То же самое можно видеть в ряде изображений животных из Пазырыкских курганов, [24] козлов в сцене охоты на серебряном умбоне из Аму-дарьинского клада, [25] фантастических зверей на пряжке из Северного Причерноморья (рис. 4). Несравненно чаще встречается фигура запятой или пара таких фигур, помещённых на бедре или плече животного (табл. I, 1; IV, 4; XVI и XVII), — деталь, наблюдающаяся в горноалтайском искусство, [26] отмеченная на вышеупомянутой пряжке из Северного Причерноморья.

Широкое распространение в искусстве Передней и Средней Азии, и особенно в горноалтайском искусстве, получило изображение на бедре полуподковки или фигуры в виде зерна фасоли, иногда с кружком или точкой. Этот же орнаментальный мотив имеется и в Сибирской коллекции: на фигурке оленя (табл. XXII, 12) и на изображении лося (табл. IV, 4) в сцене нападения на него барса. Одним из вариантов подобных значков, помещённых на плече или бедре животного, является кружок с двумя треугольниками по сторонам, которые Сальмони [27] сопоставляет с древней переднеазиатской эмблемой «крылатого круга». В Сибирской коллекции такие значки мы видим на бедре львиного грифона (табл. VIII, 7 и 8; XVII), лошади (табл. VIII, 5 и 6) и козла (табл. XIX, 1), на плече лошади (табл. VIII, 7 и 8), на хвосте волка (табл. XIX, 4). В точности такой же орнамент имеется и на бедре львиного грифона из Аму-дарьинского клада (рис. 14). На плече животного нередко воспроизводился кружок с одним только треугольником (табл. VIII, 7 и 8) или треугольник с запятой (табл. XVI; XXII, 14).

Подчёркивание формы бедра или плеча животного кружком с двумя треугольниками в произведениях искусства Передней Азии мне неизвестно, в Средней же Азии и в Южной Сибири этот приём, как можно заключить из приведённых выше примеров, был достаточно распространённым. Поэтому я не вижу оснований для сопоставления, подобно Сальмони, этой комбинации круга с двумя треугольниками с древней переднеазиатской эмблемой «крылатого круга». Последнее тем менее правомерно, что в данном случае мы имеем дело с треугольниками, одна сторона которых выпуклая, а две другие вогнутые. Такие треугольники были одним из широко распространённых орнаментальных мотивов в искусстве племён Горного Алтая скифского времени, судя по находкам как во втором Башадарском кургане, так и в Пазырыкских.

Рёбра грудной клетки обязательно подчеркивались рядами скобок, полуподковок, фигур дугообразных или в форме зерна фасоли (табл. I, 1; II, 5 и 9; III, 5; V, 5; VIII, 1, 5 и 6; IX, 6; X, 1 и 4; XII, 3; XVI и XVII; XVIII, 8; XIX, 1). Этот приём весьма характерен для изображений животных, обнаруженных в первых двух Пазырык-

Рис. 38. Крылатый волк. Кубань.(Открыть Рис. 38 в новом окне) |

Рис. 39. Олень. Аму-дарьинский клад.(Открыть Рис. 39 в новом окне) |

ских курганах, из Аму-дарьинского клада, а также орлиного грифона, украшающего ритон из Армении. [28] Любопытно, что в некоторых случаях ряды полуподковок покрывают хвост льва или львиного грифона (табл. XVI и XVII), заканчивающегося обычно вместо кисточки грифовой головкой (табл. III, 5; IV, 1 и 2; V, 5; VI, 3 и 4; X, 1 и 4; XVIII, 8; XVI), хотя в некоторых случаях кисточка имеет листовидную форму (табл. VIII, 7 и 8; XVII), как и у упомянутого выше львиного грифона из Аму-дарьинского клада (рис. 14).

Для изображений лап львов и львиных грифонов характерен своеобразный изгиб пальцев (табл. X, 4; XVI) — в точности такой же, какой мы видим у барсов из пятого Пазырыкского кургана или у человека-полульва того же кургана. [29]

Характерным является также наличие идущего по хребту животного вдоль всего тела ремешка, представленного в виде ёлочки или ряда точек (табл. VIII, 7 и 8; XVIII, 4 и 8). Таким же способом обозначалась подбрюш-

ная шёрстка и шерстка на тыльной поверхности лап (табл. VIII, 1 и 8; табл. XVI и XVII). Эта деталь известна в произведениях искусства горноалтайского, в частности в Пазырыкских курганах, в изображении львицы на серебряных поясных бляхах [30] и зайцев. [31]

Ещё одна заслуживающая внимания деталь — покрытие точками отдельных участков тела животного, которые мастер намеревался выделить по тем или иным соображениям. В одном случае это могла быть покрытая усами верхняя губа льва (табл. XV), в другом — его темя (табл. XIII, 2; XXIII, 18), в третьем — гребень, восковица и неприкрытые перьями части лап грифа (табл. XIX, 1 и 2) или, наконец, «зеркальце» горного козла (табл. XIX, 1). Любопытно, что этим же приёмом обозначена опушка бортов кафтана седока в колеснице из Аму-дарьинского

Рис. 40. Орлиный грифон. Большой Ульский курган.

(Открыть Рис. 40 в новом окне)

клада [32] и нижняя челюсть рогатого грифа, [33] украшающего серебряный ритон из Армении.

Остаётся сказать несколько слов о воспроизведении оперения. Выше было уже обращено внимание на своеобразный приём изображения гривы львиного грифона (табл. XVII) системой ячей. Точно такой же приём был применён при изображении оперения шеи и крыльев орлиных грифонов на браслете из Аму-дарьинского клада (рис. 13). В Сибирской коллекции имеется фигурка орла с лебедем в лапах (табл. XXII, 11), где всё оперение представлено ячеями, в которых местами сохранились вставки бирюзы. В этой же технике ячеями передано оперение на груди и крыльях грифа в сцене схваченного им горного козла (табл. XIX, 1).

Одна из заслуживающих внимания особенностей в воспроизведении крыльев львиных грифонов Сибирской коллекции (табл. VIII, 7 и 8; XVII), хорошо представленная в многочисленных изображениях львиных грифонов и других крылатых зверей из Пазырыкских курганов, — это направленные вперёд концы маховых перьев. В такой же точно манере изображались крылья львиных грифонов в ахеменидской Персии и в Средней Азии (рис. 16). Воспроизведение крыльев львиного грифона из Аму-дарьинского клада совпадает с изображениями крыльев львиного грифона Сибирской коллекции в деталях (табл. XVII, 4). В обоих случаях покровные перья крыльев представлены запятыми, а маховые разделены рубчатыми линиями.

Из изложенного следует, что только что рассмотренные приёмы стилистического оформления животных, так полно представленные в Сибирской коллекции, теснейшим образом связаны с искусством Средней Азии и персидским искусством времени Ахеменидов. Отсюда вытекает и соответствующая датировка ряда предметов Сибирской коллекции. [34]

Все приведённые выше в качестве сравнения с сибирскими предметы из Аму-дарьинского клада датируются Далтоном VI-IV вв. до н.э. К этому же времени относятся многочисленные произведения искусства из горноалтайских курганов с каменной наброской, которые также привлекались нами для сравнения. Таким образом, намечаются критерии, позволяющие, исходя из рассмотрения стилистических деталей, в частности особых значков на теле животных, подчёркивающих его формы, подойти и к датировке целого ряда вещей Сибирской коллекции.

Значок в виде «груши и яблока», характерный для ассирийского искусства и, как уже отмечалось выше, ясно выраженный на плече оленя из Аму-дарьинского клада (рис. 39), в чистом виде на вещах Сибирской коллекции не встречается. Напротив, то, что Сальмони называет «дуга и точка», иначе «точка, запятая и полуподковки», известные на ряде художественных изделий Аму-дарьинского клада, а также на сузских львах и львиных грифонах, датируемых V в. до н.э., встречается в чистом виде на многих предметах Сибирской коллекции. На этом основании мы вправе V в. до н.э. датировать следующие вещи Сибирской коллекции: бляху с изображением барса, напавшего на лося с клювом грифа (табл. IV, 4), львов, браслета (табл. VII, рис. 3) и шейных гривн (табл. X, 3; XVIII, 8), пронизку-подвеску в виде лошади, а вместе с ней и в виде собаки (табл. XXII, 13-16). V-IV вв. до н.э. по аналогии знаменитым браслетом из Аму-дарьинского клада (рис. 13) следует датировать шейные гривны (табл. XVI и XVII), орла (табл. XXII, 11), украшение со сценой нападения грифа на горного козла (табл. XIX, 1 и 2). Руз [35] датирует это последнее украшение IV в. до н.э. на том основании, что в греческом изобразительном искусстве воспроизведения грифов и орлиных грифонов с зубчатым гребнем появляются только в IV в. до н.э. Эти соображения я не считаю убедительными, так как у нас нет никаких оснований в южносибирском, и в частности горноалтайском искусстве, усматривать какие бы то ни было влияния греческого искусства. Интересующее нас искусство было тесно связано с искусством переднеазиатским, ассирийским, позднее персидским, где изображения гениев с перовым гребнем и грифов хорошо известны. Оттуда, из Передней Азии, такие изображения уже в VI в. до н.э., а быть может, и раньше, проникли к причерноморским скифам. В качестве примера можно привести изображения чудовищ с головами грифов с зубчатыми гребнями из Литого кургана [36] или орлиного грифона из большого кургане у Ульского аула (рис. 40).

К V-IV вв. до н.э. можно отнести пластины-застёжки с изображением сцены нападения львиного грифона на лошадь (табл. VIII, 7 и 8). Подобные же пластины с изображением нападения тигра на лошадь (табл. VIII, 5 и 6) Сальмони [37] датирует III-I вв. до н.э., исходя из

низкого художественного уровня этих изделий и редуцированных ячей в фигуре «крылатого круга» на плечо лошади. Следует, между тем, обратить внимание на оформление передней части бодра лошади (две скобки и точка), приём, часто практиковавшийся в древнем горноалтайском искусстве при изображении плеча или суставов ног. В качестве примера можно привести изображение барса и оленя [38] из пятого Пазырыкского кургана, которые нельзя датировать временем более поздним, чем рубеж V и IV в. до н.э. Не возражая против несколько более поздней датировки этих пластин — IV-III вв. до н.э., думаю, как на это мною уже обращалось внимание, что в данном случае, мы имеем дело попросту с работой плохого мастера. К этому же временя я склонен отнести пластины-застёжки со сценой нападения волка и орлиного грифона на льва (табл. II, 5; табл. VIII, 1), поясную пряжку (табл. II, 1) и некоторые браслеты (табл. II, 3; XIX, 4-6).

Чашу с ручками в виде изогнувшихся фигур тигров (табл. XIX, 3) Далтон относит к VI в. до н.э. Сальмони, полемизируя с Далтоном, исходя из стилистических особенностей в изображении тигров, датирует её более поздним временем — IV-III вв. до н.э. С последней датировкой я не могу согласиться по следующим соображениям. Чаша эта технически и по внешнему оформлению с её желобчатой поверхностью аналогична кувшину из Аму-дарьинского клада, [39] ручки которого в верхней части представлены в виде львиных головок. Последние стилистически очень близки львиным головкам браслетов из известного погребения женщины, вскрытого Морганом в Сузах. [40] Поэтому более вероятной датировкой сибирской чаши будет V в. до н.э. Тем же временем и по тем же соображениям можно датировать и шейную гривну Сибирской коллекции с львиными головками и желобчатыми обручами (табл. XIII, 1).

Несколько более поздним временем (IV в. до н.э.) датируется шейная гривна, состоящая из десяти обручей (табл. XVIII, 6 и 7) с львиными головками.

По соображениям стилистического порядка Сальмони датирует подвески с изображением волка или собаки, напавшей на козла (табл. VII, 5 и 6), и с изображением головы сайги (табл. XXII, 6) IV-III вв. до н.э. Последняя подвеска, как известно, происходит из Тургайской области, однако в точности такая же подвеска имелась и в коллекции Витзена, изображённая на рис. 1, 7 и 8 (в перевёрнутом виде).

К тому же времени (IV-III вв. до н.э.), по всей вероятности, можно отнести парные застёжки с изображением волка (табл. VIII, 3 и 4), сцены борьбы тигра с верблюдом (табл. V, 1-3), застёжки со сценой нападения змеи на волка (табл. IX, 1 и 2; XII, 4 и 5). Трактовка древесных листьев и грифовых головок, гривы и лапы волка с ничем не заполненными ячеями и ряд других деталей, в частности имитация в золоте вставок самоцветов на кончике хвоста и на лапах волка в сцене нападения на него змей (табл. I, 1), — всё это наводит на мысль о более позднем времени изготовления этих вещей, возможно III-II вв. до н.э. К тому же, если не более позднему, времени относится, по-видимому, изображение рогатого и крылатого с козлиной бородкой львиного грифона (табл. XI, 1 и 2). Шишечки на концах рогов и форма крыльев говорят о том, что здесь мы имеем подражание львиным грифонам ахеменидского времени. Между тем, самая трактовка рогов и крыльев, кисточек на конце хвоста, козлиная бородка и редуцированные грифовы головки в кружке на плечах и бедрах, как и весь стиль этой статуэтки, сближают её с вещами, характерными для более позднего сарматского искусства, в частности с шейными гривнами из Казинского клада (рис. 9).

При рассмотрении шейных гривн Сибирской коллекции, представленных на табл. XI, 7 и на табл. XVIII, 3-6, уже указывалось на близкие аналогии этим гривнам в искусстве сарматского времени. Аналогию гривне из собрания Витзена (рис. 2, В) и, следовательно, из Сибирской коллекции (табл. XI, 7) М.И. Ростовцев [41] усматривает в гривнах прохоровских, датируемых IV-III вв. до н.э. Для гривны на шарнирах Витзена (рис. 2, А) и из Сибирской коллекции (табл. XVIII, 3-6) в качестве ближайших аналогий на западе могут быть указаны гривны из Буеровой могилы [42] и из Ахтанизовки, [43] датируемые III-II вв. до н.э. Наиболее вероятная дата сибирских гривн, как это уже было отмечено выше, IV-III вв. до н.э.

Исключительный интерес представляют изображения львиных грифонов на ажурных пластинах-застёжках из собрания Витзена (рис. 1, 1 и 2). Изображения эти замечательны в том отношении, что в них поразительно сочетаются стилистические приёмы Передней и Средней Азии со стилистическими приёмами, столь характерными для искусства Южной Сибири. Самый сюжет — рогатый и крылатый львиный грифон — свойствен ахеменидской Персии. Изображение рога, гребня на шее, крыльев с направленными вперёд концами маховых перьев, наконец, кисточка хвоста в виде листовидной или сердцевидной фигуры — всё это приемы, характерные для искусства Передней и Средней Азии. Между тем, воспроизведение уха с завитком у основания, оформление плеча системой спиралей, хорошо известное нам на изображениях ряда животных из второго Башадарского кургана, [44] вывернутая задняя половина тела, направленный кверху кончик носа — приёмы, типичные для искусства Южной Сибири, в частности горноалтайского. Наиболее вероятное время, к которому можно отнести и эти застёжки, рубеж IV-III в. до н.э.

Особое положение занимает изображение рогатого льва с головою в профиль на пластине в прямоугольной рамке (табл. VII, рис. 2). Голова этого льва с характерными складками на верхней губе и оленьими рогами сближает это изображение с рогатым львом на золотой пластине из кургана у станицы Елизаветовской, [45] датируемой V-IV вв. до н.э. Форма ушей с завитком у основания как у льва, так и у грифовой головки на кончике хвоста льва, оформление бёдер завитками в виде «запятой» как у тигра из пятого Пазырыкского кургана позволяют датировать эту пластину V-IV вв. до н.э.

Своеобразна по композиции сцена поднявшихся друг против друга фантастических животных на паре ажурных пластин-застёжек в рамке из древесных ветвей (табл. II, 9; IX, 6) и в наборе мелких пластин того же мотива и техники (табл. II, 2; IX, 7 и 8). Головы этих животных, что уже отмечалось при описании пластин, козлиные, со схематической грифовой головкой на кончике носа;

тело длинное и хвост — подобный хвосту ящерицы. Самый мотив противопоставленных в борьбе двух животных с деревом между ними очень древний и характерен для ассирийского искусства. Сюжет этот в произведениях иранского искусства известен в ранних (VI в. до н.э.) скифских памятниках (Литой и Келермесский курганы), где противопоставлены борющиеся львы или кабаны (рис. 41). Позднее этот же сюжет обнаружен во втором Пазырыкском кургане. [46] Между тем, пластины Сибирской коллекции, о которых идёт речь, вероятно, более позднего происхождения, предположительно IV в. до н.э.

Точно такая же трактовка древесных ветвей, как и в рассмотренных выше пластинах, имеется в застёжках со сценой охоты (табл. I, 5; IV, 5), с тем существенным

Рис. 41. Противопоставленные кабаны.

Украшение обуха секиры.

Келермесский курган.

(Открыть Рис. 41 в новом окне)

отличием, что в этих последних ячеи листьев заполнены бирюзой, а не эмалью из цветной пасты. Феттих [47] застёжки со сценой охоты, исходя из типа изображённого меча, относит к III в. до н.э., хотя достаточных оснований для их датировки мы пока не имеем. Исходя из техники изготовления этих застёжек, деталей в оформлении одежды людей и конской упряжи, я склонен датировать их более ранним временем: V-IV вв. до н.э.

Застёжки с отдыхающими под деревом всадниками (табл. VII, 1 и 7) как по сюжету, так и по трактовке стоят особняком среди других застёжек Сибирской коллекции. Одежда людей, воспроизведённых в этой сцене, наличие горита со стрелами и короткого меча-акинака, конское снаряжение с седлом степного типа — всё это характерно для горноалтайских племён скифского времени. Всё же надёжных точек опоры для датировки этих застёжек я не вижу. Возможно, что временем их изготовления был IV и даже III в. до н.э.

Подобно горноалтайским племенам, южносибирские племена не ограничивались изображением отдельных животных или человека. Как мы видели, помимо сцен нападения одних животных на других, борьбы из-за добычи, сцен охоты, воспроизводились целые картины героического, бытового или религиозного содержания. Находка огромного войлочного ковра в пятом Пазырыкском кургане с изображениями богини и представшим перед ней конным воином показывает, что подобные сцены изображались не только на вещах прикладного характера, вырезанных из дерева или отлитых из металла, но и на коврах, украшавших стены жилища. Замечательна целая картина, изображающая возвращающихся из похода или после стычки с врагом пяти всадников с перекинутыми через сёдла двумя убитыми воинами (табл. XXII, 18; рис. 29). Эта картина подтверждает уже известный нам обычай южносибирских племён привозить на родину для совершения обряда погребения трупы убитых в бою воинов. Племенной вождь, захороненный во втором Пазырыкском кургане, не только был убит в бою, на что указывают три отверстия в его черепе, пробитые боевым чеканом, но с него врагом был снят скальп. Тем не менее он с почестями был погребён сородичами в своей родной земле.

Датировка мелких ювелирных изделий, таких, как перстни и серьги, как уже отмечалось, представляется затруднительной. С одной стороны, подобных вещей, найденных в определённых археологических комплексах в Сибири, известно очень мало, а с другой стороны, одни и те же формы таких вещей, медленно изменяясь во времени, получили широкое распространение путём обмена. Часть ювелирных изделий, кроме того, происходила, по-видимому, из поздних погребений уже нашей эры.

Перстни с большими венчиками (табл. XXI, 30, 38, 39, 47 и 48) вне сомнения местной работы, причём перстни табл. XXI, 30, 38 и 47 по орнаменту их венчиков, как это отмечалось в главе IV, аналогичны вещам с соответствующим орнаментом из Пазырыкских курганов и могут датироваться V в. до н.э.

Перстень с незамкнутым кольцом (табл. XXI, 29; рис. 18) интересен в том отношении, что на нём выгравирована лотосная пальметка, что, быть может, говорит о происхождении этого перстня из Передней Азии.

Вполне, как мне кажется, допустимо предположение о среднеазиатском происхождении перстня с изображением рыбы на его венчике (табл. XXI, 32 [31] и 32), так как в противоположность Средней Азии (имеется в виду Аму-дарьинский клад), откуда имеются натуралистические воспроизведения рыб; [48] в горноалтайском, например, искусстве скифского времени изображения рыб весьма схематичны. Кроме того, в Аму-дарьинском кладе имеется несколько перстней с изображением животных на их венчиках.

Что касается серёг, то они настолько разнообразны по форме и технике их выполнения, что должны послужить темой специального исследования. Отмечу только, что наиболее характерными отличительными особенностями является наличие в них зерни, пирамидок из четырёх шариков зерни и инкрустации самоцветами или цветной пастой. Все эти детали имеются в серьгах, найденных во втором Пазырыкском кургане, датируемом V в. до н.э., а также в серьгах и других переднеазиатских ювелирных изделиях, судя по находкам Моргана [49] в Сузах примерно того же времени.

[1] С.И. Руденко. 1952, стр. 139-144, рис. 62 и 67; 1960, стр. 45, рис. 20; стр. 247, рис. 125.

[2] М.И. Pостовцев. 1914.

[3] С.И. Руденко. 1953, табл. XCV.

[4] С.И. Руденко. 1952, стр. 96; рис. 39.

[5] О.М. Dalton. 1926, табл. ХХI, №13.

[6] С.И. Pуденко. 1953, табл. LXXIX, 1.

[7] Имеются в виду зайцы, выгравированные на псалиях из Б. Ульского кургана б. Кубанской области.

[8] В.К. Мальмбеpг. 1894, стр. 166 и 167.

[9] E.E. Herzfeld. 1941, рис. 419 и 420.

[10] С.И. Руденко. 1952, стр. 79-81.

[11] О.М. Dalton. 1926, табл. V, №10.

[12] С.И. Pуденко. I960, стр. 11, рис. 3.

[13] С.И. Руденко. 1953, табл. XXXIV, 2; XL, 2; LI, 3; LXXXI, 3.

[14] С.И. Pуденко. 1960, рис. 21, табл. LI.

[15] N. Fettich. 1952, стр. 260-266.

[16] С.И. Руденко. 1953, табл. LXII, 2; LXIX, 1, 5.

[17] Там же, табл. LХХХII, рис. 15.

[18] С.И. Pуденко. 1960, табл. L, 1-3, 61.

[19] С.И. Руденко. 1953, стр. 205, рис. 125; стр. 310, рис. 179.

[20] Там же, табл. XIV, 1; LXVII, 7; LXIX, 5.

[21] О.М. Dalton. 1926, рис. 6.

[22] A. Salmony. 1949.

[23] А. Roes. 1952.

[24] С.И. Руденко. 1953, стр. 273, рис. 156; стр. 276, рис. 160; табл. CIX.

[25] О.М. Dalton. 1926, табл. X, №24.

[26] С. И. Руденко. 1953, табл. CXI.

[27] A. Salmonу. 1949.

[28] О.М. Dalton. 1926. табл. XXII, №178.

[29] С.И. Pуденко. 1953, табл. LXVIII, 7; CXIV.

[30] С.И. Руденко. 1953, табл. XXVII, 1 и 2.

[31] Там же, табл. LIV, 8.

[32] О.М. Dalton. 1926, табл. IV, №7.

[33] Там же, табл. XXII, №178.

[34] Первая попытка датирования Сибирской коллекции была сделана А.А. Спицыным. А.А. Спицын по сопоставлении некоторых сибирских блях с изображениями животных с подобными же по сюжету бляхами, обнаруженными Д.Ю. Талько-Грынцевичем в гуннских могилах Забайкалья, склонен датировать I в. н.э. и Сибирскую коллекцию (А.А. Спицын, 1901). По наличию в Сибирской коллекции вещей, инкрустированных бирюзой и цветной пастой, М.И. Ростовцев датировал эту коллекцию сарматским временем (М. Rostoufzeff. 1929).

[35] A. Roes. 1952, стр. 24.

[36] Е.М. Пpидик. 1911, табл. III и IV.

[37] A. Salmony. 1948.

[38] С.И. Руденко. 1953, табл. LXVIII, 2, 7.

[39] О.М. Dalton. 1926, табл. VIII, №17.

[40] J. Morgan. 1905, табл. IV и V.

[41] М.И. Ростовцев. 1918, стр. 35 и 36.

[42] Там же, табл. II, рис. 4.

[43] Отчёт императорской Археологической комиссии, 1900, стр. 107, рис. 211.

[44] С.И. Руденко. 1960, стр. 47, рис. 28; стр. 49-51, рис. 24-26.

[45] G . Borovka. 1928, табл. 320.

[46] С.И. Pуденко. 1953, стр. 128 и 129, рис. 74 и 75.

[47] N. Fettich. 1952.

[48] О.М. Dalton. 1926, табл. VI, №16.

[49] J. Morgan. 1905, табл. V и VI. Среди золотых ювелирных изделий ахеменидского времени из раскопок в Сузах и опубликованных Морганом имеется немало аналогичных ювелирным изделиям Сибирской коллекции. Помимо шейной гривны с львиными головами на её концах (табл. IV), на таблицах IV и VI Моргана приведены изображения золотых бус, таких же, как бусы Сибирской коллекции (табл. XX, 24, XXI, 9 и 50). Подвески такой же формы, как подвеска Сибирской коллекции (табл. XXI), но очень тонкой работы, с зернью, в большом числе представлены на табл. VI Моргана. Аналогичные крестообразным украшениям с ячеями и зернью Сибирской коллекции (табл. XXI, 17) подвески были найдены в Казахстане и Каргалинском кладе.

С.И. Руденко

С.И. Руденко