|

|

|

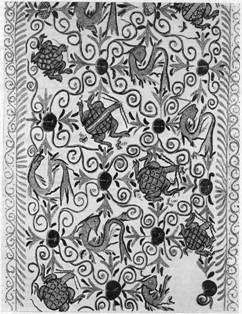

Рис. 69. Изображения черепах и рыб на настенной драпировке (а-г). Курган №6. Ноин-Ула.(Открыть Рис. 69 в новом окне) |

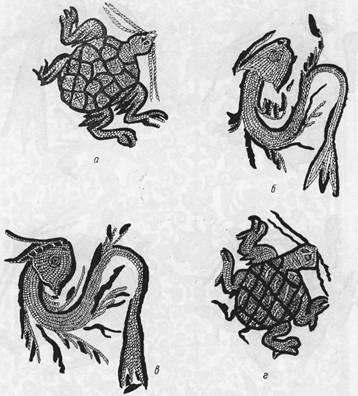

Рис. 70. Изображения черепах и рыб на настенной драпировке (а-г). Курган №6. Ноин-Ула.(Открыть Рис. 70 в новом окне) |

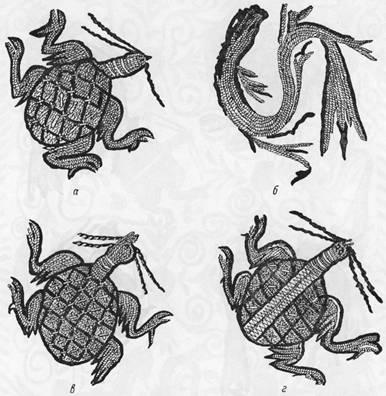

рового цвета. Их размеры были одними и теми же, шириною 125 см и длиною не менее 200 см.

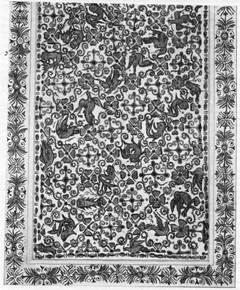

Центральное поле одной из них (с изображением черепах и рыб; табл. LIII и LVI; рис. 68) шириною 47 см покрыто узорами из цветков сердцевидной формы с крестиком в нижней трети и отходящими от них крестообразно расположенными трилистниками с тычинками и «виноградными усиками». Внутри квадратов, образованных этими цветками и усиками, вышиты изображения черепах и стилизованных рыб (рис. 69 и 70). Изображения эти расположены так, что в одном диагональном направлении идут непрерывные ряды черепах или рыб, а в другом направлении изображения черепах чередуются с изображениями рыб. Позы черепах одни и те же, изображённые сверху. Каждая из черепах держит во рту травинку. При одном и том же стилистическом оформлении в деталях изображения панцирей черепах наблюдается несколько различных вариантов. Вариант первый: панцирь расчленён на чешуйки и в центре каждой чешуйки помещён крестик (рис. 69, а). Вариант второй: крестики помещены в точках соприкосновения четырёх чешуек (рис. 70, а). Вариант третий: крестики внутри чешуек и в точках их соприкосновения (рис. 70, в). Вариант четвёртый: панцирь в продольном направлении разделён на две равные половины полосою с зигзагообразным орнаментом; внутри чешуек крестики (рис. 70, г). Вариант пятый: внутри чешуек вместо крестиков личинкообразная фигура (рис. 69, г).

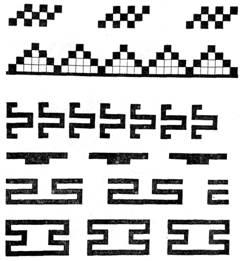

Рис. 71. Орнамент центрального поля настенной драпировки с изображением птиц и рыб. Курган №6. Ноин-Ула.

(Открыть Рис. 71 в новом окне)

При одной и той же изогнутой позе рыб в профиль и одном и том же стилистическом их оформлении с многочисленными плавниками выделяются два варианта: с узкой и длинной головой (рис. 70, б) и с короткой головой, с «усиками» (рис. 69, б).

Центральное поле обрамлено вышивкой (шириною 5 см) из ряда каплеобразных фигур, отделённой полоской в две нити от орнамента из непрерывного ряда спиралей с крестиками вверху и внизу, встречающегося в хуннском искусстве. Бордюр

окаймляет нашитая на ткань полоска шерстяной ткани шириною 2.2 см. Полоска эта соткана в киперном переплетении нитей со счётом 13×33 в 1 см2.

Следующий бордюр (ширина 8 см) представлен вышивкой из чередующихся лучистой розетки с крестиком в центре и крестообразными цветками. От центра

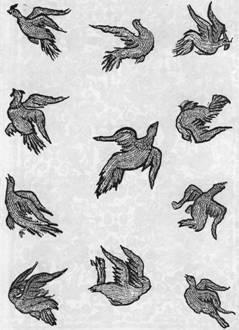

Рис. 72. Изображения птиц на настенной драпировке. Курган №6. Ноин-Ула.

(Открыть Рис. 72 в новом окне)

розетки отходят вытянутые в продольном направлении трёхлепестковые цветки с чашелистиками и завитками. Бордюр этот также заключён в рамку из нашитой на ткань такой же узкой шерстяной полоски, как и упомянутая выше (табл. LVI). Далее повторяется тот же бордюр (ширина 6 см) из рядов каплевидных фигур и спиралей с той лишь разницей, что ближе к центру расположен непрерывный ряд спиралей, а не каплевидных фигур.

За черным шерстяным кантом выполнена вышивка наружного бордюра (ширина 18 см), состоящая из ромбов.

Вторая, подобная первой, настенная драпировка-коврик отличается от неё в основном узором вышивки (табл. LVII и LVIII; рис. 71). При её ширине около 125 см длина была свыше 170 см. Ткань гроденаплевого переплетения со счётом нитей в среднем 15×25 в 1 см2, буро-красного, первоначально, вероятно, пурпурового цвета.

Центральное поле этого коврика шириною 55 см разбито на ромбы вышивкой перекрещивающихся рядов четырёхлепестковых цветков (пальметки сердцевидной формы), соединяющихся между собой S-образными фигурами. В ромбах, образованных цветками, вышиты крестообразные фигуры и изображения птиц и рыб. В тех случаях, когда в ромб легко вписывалась крестообразная фигура, она не только изображалась полностью, но на оставшемся свободном пространстве вышивались кружки с точками в центре. В тех же случаях, когда пространство в ромбах не позволяло полностью воспроизвести крестообразную фигуру, часть её концов, как это видно из рис. 71, утрачивала свою общепринятую форму и превращалась в более или менее сложный завиток. В одном из диагональных направлений вышиты ряды крестообразных фигур, изображений птиц или рыб, а в другом направлении крестообразные фигуры чередуются с изображениями птиц и рыб. Центральное поле оконтурено рядом чечевицеобразных фигур.

Крупные крестообразные фигуры, образованные трилистниками, имеют полную аналогию с подобными же крестообразными вырезанными из дерева украшениями из горноалтайских курганов скифского времени, а позднее они являются одним из характерных орнаментальных мотивов в изобразительном искусстве тюркских народов, в частности казахов и киргизов. Замечательны динамичные изображения петушков и курочек на лету в самых разнообразных позах не менее как в одиннадцати вариантах (рис. 72). Изображения курочек, фазанов, порхающих между деревьями, мы знаем на китайской вышивке из одного из горноалтайских курганов скифского времени, [27] но там все позы однотипны; на рассматриваемом же коврике из Ноин-Улы нет и двух одинаковых. Точность наблюдения и мастерство художников в изображении поз поразительны.

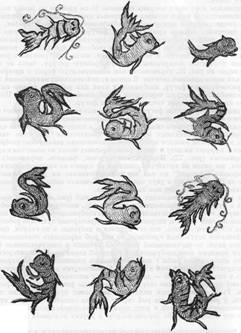

Иное впечатление производят изображения рыб (рис. 73). В то время как петушки и курочки воспроизведены в профиль и 3/4, некоторые из рыб изображены также сверху, как бы распластанными, подобно изображениям черепах, с которыми мы познакомились выше, и тигровых шкур на драпировке хуннской работы. Если о птицах мы можем сказать, что это курочки и петушки, а не голуби, настолько чётко обозначен петушиный гребешок, то вид рыб определить невозможно. Быть может, это карп, но расчленённый хвостовой плавник и многочисленные боковые плавники придают всем изображениям условный характер. Небезынтересно отметить, что изображение рыбы с многочисленными плавниками было характерным и для искусства племён Алтая в середине 1 тысячелетия до н.э. [28] Типичная особенность в изображении рыб — динамичность их извивающихся поз. Исключение составляют воспроизведённые сверху распластанные фигуры с одной характерной деталью. Рыбы извивающиеся полностью заполняют предназначенные для них квадраты, у распластанных же рыб справа и слева остаётся свободное пространство, заполненное вышивкой в одну нитку «извивающейся водоросли». В одних случаях эту водоросль рыба держит во рту, в других водоросль не касается головы.

При сопоставлении изображений рыб на данном коврике и коврике с черепахами обращают на себя внимание не только одни и те же позы, но и стилистическое оформление, хотя в основу последних изображений положен другой вид рыбы.

При изображении рыб мастера не стремились не только к натуралистическому, но и к реалистическому их воспроизведению, как это было отмечено для птиц.

Имеется даже одно изображение рыбы в такой мере условное, что его можно принять за изображение птицы (табл. LIX).

Рис. 73. Изображения рыб на настенной драпировке. Курган № 6. Ноин-Ула.

(Открыть Рис. 73 в новом окне)

Центральное поле этой драпировки окаймляет бордюр из полоски шерстяной ткани шириною 2.2 см, нашитой на основную ткань. Следующий бордюр (8 см шириною) представляет собой вышивку с изображением розетки с трёхлепестковыми цветами и чашелистиками, чередующимися с изображением крестообразных цветков. Узор этот подобен такому же узору на драпировке-коврике с черепахами, но не идентичен и отличается рядом деталей. Вслед за контурной полоской ткани

в 2.2 см, нашитой на коврик, идет узор из спиралей и, наконец, широкий (16 см) бордюр из ромбов, также несколько отличающийся от ромбов бордюра драпировки-коврика с черепахами.

Если мы примем во внимание многокрасочность вышивки этих ковриков, мягкость тонов красок и их оттенков, то должны будем по достоинству оценить эти незаурядные произведения искусства.

Для техники вышивки драпировок-ковриков характерно наложение на ткань разноцветных нитей слабой крутки и закрепление их на её поверхности очень тонкими нитями.

В этой технике выполнены, как мы увидим ниже, и замечательные портреты (табл. LX и LXI), найденные в Ноинулинском кургане №25, и так называемые «греко-бактрийские» ткани (табл. LXII-LXVII).

Особое место среди ноинулинских ковровых тканей занимают фрагменты настенной драпировки-коврика с изображением всадников, ребёнка-воина, мечущего копьё или трезубец в орла, львиных грифонов и гирлянд цветов, детально описанных К.В. Тревер. [29] Хотя часть фрагментов значительных размеров, всё же полностью восстановить драпировку не представляется возможным.

Драпировка эта была сшита из нескольких самостоятельных полотнищ или полос. При одной и той же технике изготовления ткани в полотняном переплетении и в одной и той же первоначальной окраске в пурпуровый цвет плотность её различна. Так, переплетение нитей в образце с изображением всадников в среднем 9×34 в 1 см2; в полосе с изображением ребёнка-воина и орла 12×16 и в полосе с львиными грифонами 7.5×21 в 1 см2. При хорошей крутке нитей основы крутка нитей утка относительно слабая. Техника вышивки в основном одна и та же: наложение цветных нитей весьма слабой крутки на ткань и закрепление их на её поверхности тоненькими ниточками.

На самом большом фрагменте (44×66 см, табл. LXIII) сохранилось неполное изображение группы всадников. На нем мы видим спешившегося всадника во весь рост. Второй верховой виден только до пояса, в остальном его закрывают три лошади. У третьего, также спешившегося всадника, стоящего за крайней левой лошадью, видна только нога и незначительная часть торса. Лошадей в этой группе было не менее четырёх. Левой лошади видна вся передняя часть, двух следующих — только головы с шеей и передняя нога, четвёртой — только голова.

Спешившийся всадник изображён в 3/4 с головой в профиль: верховой всадник с головой — в 3/4 (табл. LXII). Оба европеоидного типа — один с узким и длинным лицом, большим лбом и прямым носом, другой с овальным, но не скуластым лицом. На головах у них одинаковые гладкие головные уборы, прикрывающие не только темя, но и затылок, из-под которых сзади виден пучок волос.

Плечевая одежда без воротника, не полностью прикрывающая грудь и оставляющая открытой шею. Штаны широкие, завязанные у стопы, обувь короткая, без голенищ, мягкая. Одежда, по всей видимости, из шерстяной ткани, расшитая характерными узорами из трилистников внутри ромбов с точкой в центре и из крестиков внутри квадратов.

Усы и пучок волос на лбу напоминают М.И. Ростовцеву гондарские скульптуры. Одежду и головной убор всадников тот же автор считает типичными иранскими. [30]

Обращает на себя внимание породистость разномастных, с подстриженной гривой коней, с изящной головой на длинной шее, с длинными и тонкими ногами. Это вероятно те прославленные высокопородистые боевые кони, которыми славились Парфия и Бактрия, или знаменитые хуннские тысячелийные аргамаки. У левого коня, с обращённой назад головой, настороженные уши и пристальный

взгляд, у остальных, в частности у той, что щиплет траву, уши прижаты. Узды у всех лошадей однотипные — с ремнями оголовья, налобным, наносным и подшейным. Удила, вероятно, кольчатые, с псалиями. На перекрестьях ремней имеются украшения. У левого коня изображена передняя, мягкая, высоко приподнятая лука седла, виден нагрудный седельный ремень и на нём круглая фалара.

По нижнему краю этой ткани между двумя широкими полосами вышита гирлянда из пальметок и в промежутках между ними цветки арацеи, соединяющиеся между собой завитками (табл. LXV, 2). Этот бордюр, по мнению М.И. Ростовцева, выполнен по греческим или греко-индийским образцам. [31]

Другой фрагмент сохранил нам изображение одежды также всадника — нижней половины тела (табл. LXIV). На нём хорошо различимы такие же широкие штаны и мягкая обувь, как и на рассмотренной выше сцене. Широкие штаны, точнее шаровары, в нижней своей части украшены орнаментом в виде двух полосок «волны с опрокинутым гребнем». Мягкая обувь имеет повязку под подъёмом, как это было принято у скифов и саков. В верхней части фрагмента изображён конец спускающихся от пояса ножен кинжала. Не столько цветом, сколько направлением нитей вышивки показаны складки одежды. Внизу тот же орнамент из пальметок и цветов.

Следующие фрагменты состоят из чередующихся полос и фризов со следующими мотивами. Из четырёхлепесткового или шестилепесткового цветка подымается ребёнок-воин, повернувшийся вправо или влево; в одной руке у него щит, а в другой — трезубец, который он мечет в орла (табл. LXV, LXVI и LXVII, 3). В одном варианте (табл. LXVII, 3) под цветком вышиты два кружка с точкой в центре, а рядом со щитом вышит пятилепестковый цветок. В другом варианте (табл. LXV, 1) под цветком с воином вышит трёхлистник, а с боков два плода граната (?). В обоих вариантах из-под цветка выходят завивающиеся в спираль виноградные усики с трилистниками на концах. Орлы также представлены в двух вариантах, в обоих вариантах с распростёртыми крыльями и длинным хвостом, загнутым на конце кверху, но в одном варианте орёл подался грудью вперёд, как бы перед полётом (табл. LXV, 1), а в другом он подался назад (табл. LXV), с опустившимся правым крылом, как бы приготовившийся к защите. В первом варианте спереди внизу и сзади под крылом орла вышиты четырёхлепестковые цветы, во втором — за крылом орла вышит многолепестковый цветок с длинным извивающимся стеблем.

В продолжении этого же фриза вместо цветка с юношей изображён трёхлепестковый цветок с пестиком и тычинками на трёхлистнике с двумя точками между листиками (табл. LXVII). По бокам пестика, у его вершины, вышито два симметричных треугольника, а по бокам цветка два плода. Направо и налево от цветка вышиты спирально изогнутые усики винограда. В этом же ряду замечательное изображение рогатого львиного грифона с открытой пастью и высунутым языком, правой передней лапой, приподнятой кверху, крылом с концевыми перьями, направленными вперёд, и приподнятым хвостом, заканчивающимся кисточкой. Под грудью грифона и между его задних ног вышиты все те же пятилепестковые цветы, передний со стебельком.

Кроме этого рогатого львиного грифона, сохранился ещё небольшой фрагмент ткани с вышитым на нём подобным же изображением грифона, но, по-видимому, не рогатого, а с ушами, направленными вперёд (табл. LXVII, 2). Грифон изображён в движении — одна из передних лап приподнята, крыло концевыми перьями направлено вперёд, кончик хвоста загнут кверху.

Помимо горизонтальных гладких вышитых полос, отделяющих один бордюр от другого, имеются ещё две полоски-бордюра: один из горизонтально расположенных однотипных цветков с боковыми листиками в вазочках и другой с ароч-

ным орнаментом с треугольниками. Особенно изящна гирлянда из цветков в вазочках (табл. LXV, 1 и LXVI).

Всем узорам этой ткани могут быть подысканы аналогии в греческом и персидском искусстве второй половины первого тысячелетия до н.э.

От одного из портретов, о которых уже упоминалось выше (табл. LXI), сохранилось только лицо, а от другого — голова (табл. LX) и часть туловища. Оба они вышиты разноцветными слабой крутки шерстяными нитками, причём форма и детали лица переданы не столько различием цветов, сколько направлением нитей вышивки, подобно мазкам в живописи масляными красками.

Ткань, на которой вышиты портреты, выполнена в одной и той же технике в гроденаплевом переплетении со счётом нитей 9-13×33-39 в 1 см2.

Первый портрет (табл. LXI) — мужская голова, представленная в 3/4, с прямым, слегка расплюснутым на конце носом, пристальным взглядом при подчёркнутых бровях, с короткими подстриженными усами. При узком лице скулы не выдаются; небольшой подбородок убегает назад, над высоким лбом пряди волос. На тёмно-пурпуровом фоне ткани вышивка в три оттенка: тёмно-коричневого, зеленого и жёлто-песочного цветов.

Тип этого мужчины не имеет характерных монголоидных черт. Ближе всего он к туранскому, который нередко встречается в Средней Азии и, возможно, в Персии. Сопоставляя этот портрет с головами рельефов гандхарского крута, К.В. Тревер приходит к заключению, что здесь изображён представитель одного из народов Средней Азии, культура которого находилась во взаимодействии с эллинизированной культурой Средней Азии, т.е. культурой греко-бактрийского царства. [32]

Второй портрет (табл. LX), вероятно юноши, технически слабее первого. Лицо воспроизведено также в 3/4 с широко открытыми глазами и не столь выразительно. Нос прямой, даже, пожалуй, с горбинкой. Значительно выдаются скулы и неестественно посажены ушы [так в тексте]. Усы и борода отсутствуют. Волосы над лбом повязаны лентой, сзади завязаны узлом.

Этот портрет вышит также на тёмно-коричневой, первоначально пурпуровой, шерстяной ткани нитями трёх оттенков — коричневого, желтоватого и зелёного.

Вопрос о происхождении портретов, как и перед ними описанной драпировки, осложняющийся их фрагментарностью, особенно труден. Все ткани выполнены из одного и того же материала, одной и той же техникой, одной и той же окраски. Сходны материал вышивки и техника её выполнения. Одна и та же манера и стиль выполнения человеческих голов.

К.В. Тревер, как уже было сказано, считает эти вещи греко-бактрийского происхождения. Г.О. Боровка изображение всадников приписывал мастерам одной из греческих колоний на берегу Чёрного моря, знавших туземные скифские племена. Иными словами, в ней он видел изображение скифских воинов греческой работы. [33]

Безусловно, в этих произведениях мы имеем дело с образцами большой художественной культуры и высокого мастерства, свойственного произведениям античности. Нас и сегодня поражает выразительность портретов. А изображения лошадей, особенно их голов, представленных в различных планах, с тонким чувством формы и подчёркнутым выражением. В сцене со всадниками имеются свои недочёты. Люди пропорционально велики по сравнению с лошадьми, особенно их головы, принимая притом во внимание, что они воспроизведены на заднем плане, за лошадьми. Это объясняется, по всей вероятности, тем, что задачей мастеров или мастериц было изображение этих именно персонажей, а лошади отражали только особый смысл представленной на драпировке сцены.

Ребёнку-воину, появляющемуся из цветка, орлам, гирляндам цветов и пальметкам нетрудно подыскать некоторые аналогии в произведениях греческого искусства, в частности с берегов Черного моря. Так, мы имеем шерстяную ткань, датируемую IV-III вв. до н.э. и опубликованную Стефани. [34] Ткань эта из гробницы Павловского кургана очень тонкой работы выполнена в технике полотняного переплетения. Первоначально, как предполагает Стефани, её окраска была пурпуровая. Вышита она разноцветными шерстяными нитками плоскою стёжкою. Мотив вышивки «кустик», или пальметка, разноцветные лозы с чашечкообразными цветками и плодами в виде винограда. Узор вышивки и техника его выполнения близки к вышивке на ноинулинской ткани (табл. LXV, 2 и LXVI), но в отличие от последней вышивка двусторонняя.

Рис. 74. Фрагмент шерстяной гобеленовой ткани. Курган Кондратьевский. Ноин-Ула.

(Открыть Рис. 74 в новом окне)

Однако в вышивках Ноинулинских курганов имеются элементы и иного происхождения и в первую очередь изображения львиных грифонов и притом рогатых, характерных для персидского, позднее парфянского искусства. Следует также обратить внимание на характерные для персидского искусства пятилепестковые розетки.

Всё это говорит не в пользу хуннского происхождения этих вышивок, но нет оснований считать их обязательно греко-бактрийскими или греческими. И портреты, и интересующая нас драпировка-коврик могли быть выполнены иноземными и бактрийскими, и парфянскими мастерами или мастерицами, находящимися среди хуннов, в ставках хуннских шаньюев. Хуннские шаньюи, как об этом уже говорилось, были связаны даже родственными узами с усуньской знатью и от усуней или через усуней к ним могли прибыть мастера, владеющие искусством, его мотивами и техникой, характерной для среднеазиатских народов с античными традициями.

Несколько фрагментов большой и богатой ткани дают представление ещё об одном замечательном произведении древнего текстильного производства. Это шерстяная ткань из Кондратьевского кургана, выполненная в гобеленовой технике шириною не менее 46 см, в основном коричневого, первоначально, вероятно, пурпурового цвета. Одноцветные полосы этой ткани чередуются с орнаментом в виде одинарных и двойных полосок «волн с опрокинутым гребнем» (рис. 74) и с широкими полосами гирлянд цветов, обрамлённых узкими или широкими светлыми полосками (табл. LXVIII и LXIX).

К сожалению, ткань эта настолько фрагментарна, что полностью восстановить узор гирлянд цветов (рис. 75) не представляется возможным. В одном варианте это, по-видимому, маки или тюльпаны, в другом — ветки какого-то вьющегося растения, но только не винограда. Обращает на себя внимание мягкость

Рис. 75. Узор гобеленовой шерстяной ткани. Курган Кондратьевский. Ноин-Ула.

(Открыть Рис. 75 в новом окне)

очертания цветков и листьев, нежность и деликатность красок, свидетельствующие о тонком вкусе мастера этого гобелена.

Чрезвычайно тонкие узорные шерстяные ткани, выполненные в гобеленовой технике, хорошо известны на западе по крайней мере со средины первого тысячелетия до н.э. Это переднеазиатские ткани, найденные в одном из курганов на Алтае и датируемые V в. до н.э. [35] Из Северного Причерноморья имеется шерстяная ткань IV в. до н.э., выполненная в технике репса и атласа с двусторонним подобным гобеленовым изображением уток. [36] Другая шерстяная ткань из гробницы на Митридатовской горе, датируемая примерно III в. до н.э., с переплетением нитей, характерным для репса, также имеет вытканный на ней, подобно гобеленам, двусторонний узор. [37] Узор лозы и листья или цветочные чашечки из разноцветных нитей выполнены так, что совершенно незаметен переход от одного цвета к другому — деталь, характерная для многих ноинулинских тканей.

Ряд общих черт рассматриваемой нами гобеленовой ткани из Ноинулинского кургана можно отметить в более поздних (II-III в. н.э.) малоазиатских тканях, выполненных в той же технике из Пальмира. Пфистер усматривает в них элементы иранских и эллинистических мотивов, в частности в ветвевидных орнаментах. [38]

Для решения вопроса о происхождении гобеленовой ткани пока нет достаточных данных. Возможно даже малоазийское её происхождение. Мы знаем, что «шёлковый путь» в первом столетии до н.э. и в первых двух столетиях н.э. из Китая на Запад шёл севером через Хами, Турфан и Урумчи, на Иссык-Куль в Фергану, Согдиану-Бактрию, через Мевр [Мерв], Хамадан, к Дюра-Геранк, Пальмиру и далее на запад. Этим же путём в Северный Китай и к хуннам могли проникнуть и малоазийские, и античные ткани. Что касается тканей с вышивками черепах и птиц, то они, как уже отмечалось, могли быть выполнены иноземными мастерами, находящимися при ставках хуннских вождей, или получены из Средней Азии через усуней. К сожалению, современных ноинулинским тканям тканей среднеазиатских мы пока не имеем.

[1] Н.Я. Бичурин, 1950, ч. I, стр. 48 (Шицзи).

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 144 (Хоуханьшу).

[5] Там же, стр. 192 (Цяньханьшу).

[6] Там же, стр. 53 (Шицзи).

[7] Там же.

[8] Н.Я. Бичурин, 1950, ч. I, стр. 53-54. (Шицзи).

[9] Н.Я. Бичурин, 1950, ч. II, стр. 198 (Цяньханьшу).

[10] Н.Я. Бичурин, 1950, ч. I, стр. 80 (Цяньханьшу).

[11] Н.Я. Бичурин, 1953, ч. II, стр. 148 (Шицзи).

[12] Н.Я. Бичурин, 1950, ч. I, стр. 56 (Шицзи).

[13] Там же, стр. 76 (Цяньханьшу).

[14] Там же, стр. 89 (Цяньханьшу).

[15] Там же, стр. 97 (Цяньханьшу).

[16] Там же, стр. 106 (Хоуханьшу).

[17] Там же, стр. 103 (Цяньханьшу).

[18] Н.Я. Бичурин, 1950, ч. I, стр. 143 (Хоуханьшу).

[19] Там же, стр. 89 (Цяньханьшу).

[20] Там же, стр. 125 (Хоуханьшу).

[21] Там же, стр. 103 (Цяньханьшу).

[22] Там же, стр. 57-58 (Шицзи).

[23] Е.О.[Е.И.] Лубо-Лесниченко, 1958 и 1961.

[24] А.А. Воскресенский и Н.П. Тихонов, 1932.

[25] А. Стефани, 1881. стр. 136 и 137. — Атлас к отчёту Археологической комиссии за 1878-1879 гг., табл. V, рис. 5.

[26] А. Стефани, 1881, стр. 141-142. — Атлас к отчёту Археологической комиссии за1878-1879 гг., табл. VI, рис. 4.

[27] С.И. Руденко, 1953, стр. 218, рис. 132.

[28] Там же, стр. 285 и 294, рис. 167 и 172.

[29] К.В. Тревер, 1940, стр. 141-148, табл. 39-44.

[30] М. Rostovtzeff, 1929, р. 87.

[31] М. Roslovtzeff, 1929, р. 87.

[32] К.В. Тревер, 1940, стр. 145.

[33] Г.О. Боровка, 1925, стр. 30.

[34] А. Стефани, 1881, стр. 112-413; Атлас к отчёту Археологической комиссии за 1878-1879 гг., табл. III, рис. 2 и 3.

[35] С.И. Руденко, 1953, стр. 348-351, рис. 190 и 191.

[36] А. Стефани, 1881, стр. 133-135; Атлас к отчёту Археологической комиссии за 1878-1879 гг., табл. V, рис. 2.

[37] А.Стефани, 1881, стр. 141; Атлас к отчёту Археологической комиссии за 1878-1879 гг., табл. VI, рис. 3.

[38] R. Рfister, 1940.

С.И. Руденко

С.И. Руденко