|

|

|

|

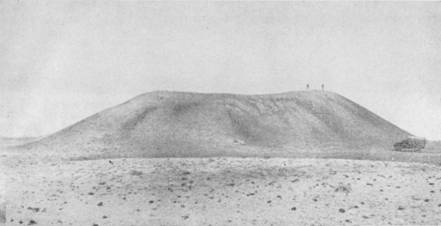

Рис. 2. Большой курган.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

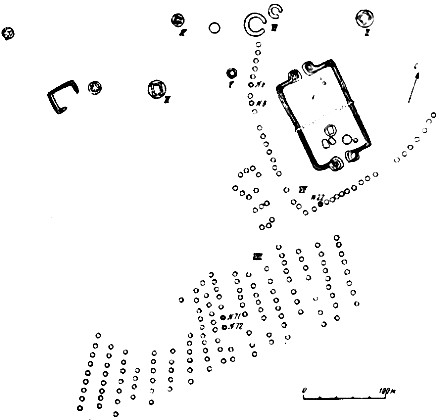

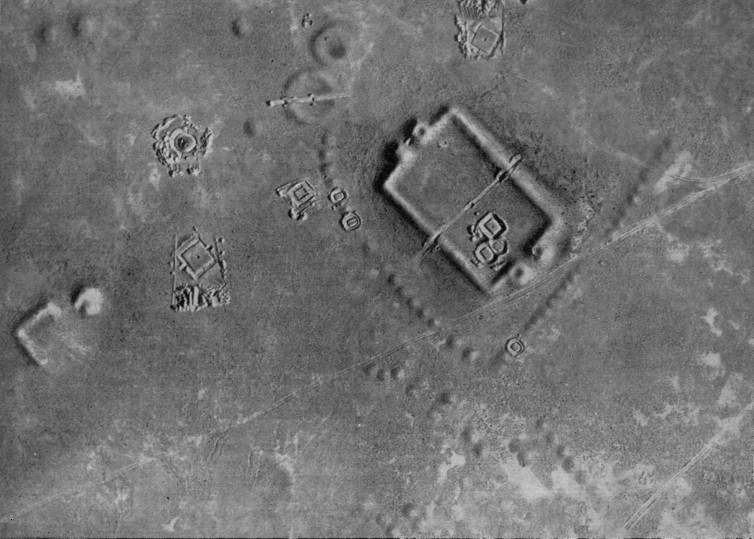

Рис. 3. Одна из оград, большой курган и «вихревая свастика».(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

|

|

|

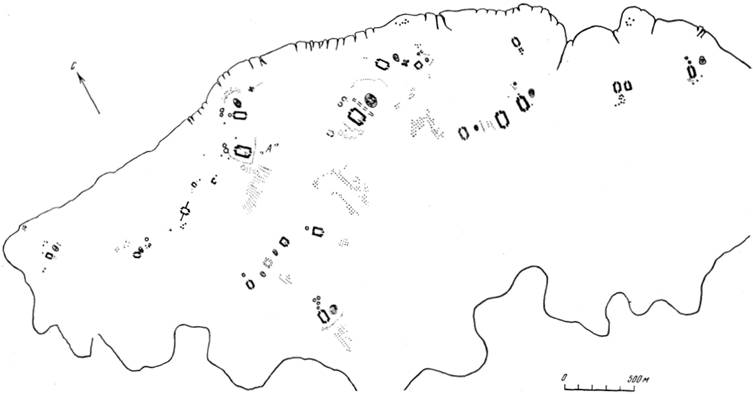

Рис. 4. Курганная группа, исследованная в 1963 г. Схематический план.I — ограда; II — курган 1; III — курган 3; IV — курган 2 (склеп); V — каменная оградка («курган 4»); VI — кольцевые валы; VII — насыпи у ограды; VIII — южная группа насыпей (6, 8, 22, 71, 72 — раскопанные насыпи).(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

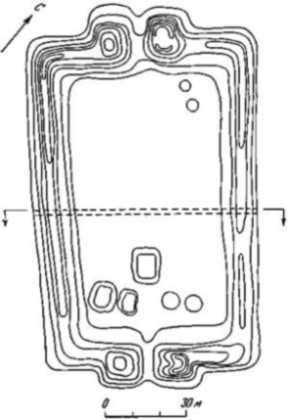

Рис. 5. Ограда и курганы внутри неё. План. Пунктиром обозначена граница траншеи и полоса зачистки.(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

Рис. 6. Курганная группа после раскопок 1963 г.

(Открыть Рис. 6 в новом окне)

сооружение (рис. 4, V), два кольцевых вала (рис. 4, VI), цепочки небольших насыпей, вытянутые вдоль валов ограды (рис. 4, VII) и южная группа небольших насыпей (рис. 4, VIII).

Ограда и курганы внутри неё. Ограда представляет собой прямоугольник размером 105х68 м, ограниченный земляным валом (рис. 5). Длинной осью он ориентирован с северо-запада на юго-восток. В середине юго-восточпого и северо-западного участков вала оставлены проходы, по сторонам которых расположены курганные насыпи, напоминающие разрушенные башни. Ширина вала сейчас достигает 12 м, высота 1,8 м. Насыпи у ворот выступают примерно на 5 м за линию вала и достигают 2,3 м высоты. Как показали раскопки (юго-западный вал был разрезан двухметровой траншеей), вал состоит из глинисто-песчаного грунта, который был взят с окружающей поверхности. Для этого на довольно обширной площади была снята глинистая такырная корка и немного затронуты выходы коренного известняка плато. Следов рва нам обнаружить не удалось; камня в валу мало, что также подтверждает, что ров не прорубался. Возможно, что поверхность вала, толщина которого до начала разрушения не превышала 7,5 м, была засыпана белым камнем. [4] Насыпан вал на древней дневной поверхности. Башнеобразные курганы, как показала шурфовка одного из них, также состоят из насыпного грунта, каких-либо помещений или конструкций под насыпью не содержат и лежат на нетронутом материке. По всей вероятности, эти насыпи имели прямоугольные очертания и усечённо-пирамидальную форму. Ширина проходов, как оказалось, весьма невелика — около 1 м.

Поверхность, ограниченная валом, — сероватый такыр, заросший мелкими кустиками. Отсутствуют следы каких-либо стен, кострищ,

нет выходов культурного слоя. Между юго-западным и северо-восточным валами зачищена полоса шириной в 2 м, прошедшая через центр «городища». В её пределах раскрыта материковая поверхность, никаких следов построек, культурного слоя, кострищ или ям не обнаружено.

На площади двора заметны невысокие расплывшиеся насыпи, такие же как десятки других, окружающих ограду. Пять из них расположены около юго-восточного вала, две — в северном углу. Как показали раскопки, это захоронения обычного для всего комплекса типа. Тем не менее нам представляется, что вал возводился не для того, чтобы «защищать» эти курганчики. Утверждать это позволяют такие наблюдения: внутри большинства других оград насыпей нет; в рассматриваемом случае единичные насыпи расположены бессистемно по краю обширного двора; насыпи слишком немногочисленны и малы, чтобы их можно было считать ядром комплекса, охваченного огромным валом.

Всё это заставляет полагать, что захоронения внутри вала относятся к последним из числа совершенных в древности на Чаш-тепе, когда уже не практиковались сложные обряды, сопровождавшие погребение. Именно для подобных обрядов, как представляется, и предназначались дворы, охваченные валами.

Действительно, расположение оград на бесплодном маленьком плато уже само по себе отвергает возможность обитания в них земледельцев или скотоводов. Вероятно, ограды имитируют какие-то укрепления, но для того, чтобы быть родовыми убежищами, они слишком слабы. Расположение оград среди многочисленных погребальных насыпей и курганов заставляет считать их как-то связанными с погребальным культом.

Нам представляются возможными такие предположения: ограда рассматривалась как место обитания, убежище для душ членов рода, погребённых вокруг; внутри ограды собирались соплеменники для совершения обрядов в память умерших (ритуальной трапезы, агонических игр и т.п.); [5] валы должны были ограждать тело умершего в момент совершения над ним каких-то обрядов, предшествовавших окончательному захоронению.

Последнее допущение кажется нам наиболее вероятным, так как универсальным являлось представление о том, что в первые часы и дни после смерти идёт напряженная борьба за душу умершего между добрыми и злыми силами. В кодексе, призванном научить бороться с кознями дэвов, — Видевдате, вошедшем в зороастрийский канон, рассказывается о том, как различная нечисть устремляется к телу. Эти злые силы неизбежно захватят беспомощную душу, если ей своевременно не помочь. Они опасны и для тех, кто совершает обряд, и для жителей округи. Поэтому в зороастризме (как и во многих других верованиях) проявляется отчётливое стремление как-то оградить умершего и всякое место, где совершаются разного рода очищения и прочие магические обряды. Очень часто этого «достигали» окапыванием, окружением бороздой и т.п. [6] Вал, канава, борозда могут рассматриваться либо как «пояс обороны», препятствующий вторжению злых духов внутрь «огороженного» пространства, либо как защита окружающей земли от распространения этих тёмных сил. В последнем случае упомянутые валы или борозды лучше сопоставить с осадными укреплениями.

Ближайшей аналогией чаштепинским оградам, несомненно, являются прямоугольные обширные площадки, обведенные валами и рвами, которые зафиксированы на многих курганных комплексах древней сырдарьинской дельты (могильники предсакского и сакского времени на плато Тагискен, Сенгир-там и др.). Нечто подобное можно видеть в прямоугольных земляных сооружениях, отмеченных на некоторых курганных группах Оренбургской области. [7] Как показали раскопки на Тагискене, из грунта, полученного при вырубке рва, вал был насыпан по его внешней стороне. Таким образом, «осадный» характер для тагискенского сооружения более вероятен, чем для чаштепинских оград с их выдвинутыми наружу башнями.

У нас нет достаточных данных для суждения об обрядах, совершавшихся на площадках. Поскольку, как мы увидим, под насыпями захоранивались остатки погребальных кострищ, можно было бы ожидать, что внутри оград совершалась кремация. Однако найти следы кострищ в ограде на Чаш-тепе не удалось.

Впрочем, здесь могли совершаться какие-то символические, магические обряды, в результате которых душа вступала в иной мир. Наличие двух ворот (входа и выхода) может свидетельствовать о том, что уносимому с площадки умершему приписывались какие-то новые качества. Нередко постройки, в которых

совершаются обряды инициации, имеют две двери: через одну из них посвящаемые входят, что символизирует их смерть, а через вторую — появляются «возрождёнными», точнее говоря, «другими» людьми. [8] Обряд инициации всегда включает элементы погребального обряда, инсценировку легенд о потустороннем мире. С другой стороны, известно, что погребение рассматривается как своего рода инициация, призванная обеспечить новую жизнь души.

Перейдём к описанию раскопок насыпей внутри ограды. Первая из них была расположена на продольной оси двора, примерно в 20 м от юго-восточного вала. Высота насыпи не превышала 45 см, тогда как диаметр достигал 14 м. После снятия насыпи под её полами обнаружен ров, охватывающий площадку прямоугольных очертаний. Площадка, лежавшая под насыпью, — это просто окопанный участок древней поверхности размером 9х7 м, ориентированный длинной осью с северо-запада на юго-восток. Насыпь состояла из грунта, взятого в основном из рва, и оказалась прорытой в центральной части грабителями. Последние не только «проскребли» всю середину площадки, но и пробили небольшой шурф в центре её. При разграблении на стенки воронки и в окружавший насыпь ров были выброшены лежавшие на поверхности площадки угли. К счастью, часть «кострища» уцелела на месте — в северо-восточной части площадки. Это узкая (до 35 см) полоса метровой длины с золой и углями. Следует сказать, что остатками костра, сгоревшего здесь же на площадке, считать этот слой, видимо, нельзя. Древний такыр под углями приобрёл чуть розоватую окраску, следы сколько-нибудь значительной прокалённости грунта вряд ли могли быть уничтожены бесследно на всей площадке. Поэтому следует полагать, что на площадку были перенесены ещё горячие угли погребального костра, сожжённого где-то в другом месте.

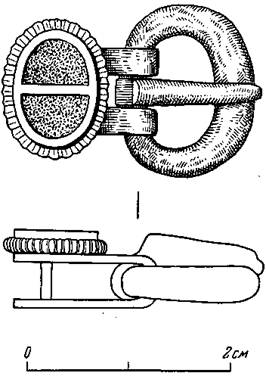

Рис. 7. Пряжка, найденная в кургане 1, внутри ограды.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

В сохранившемся угольном слое была найдена пряжка (рис. 7), позволяющая довольно точно определить время погребения. Длина пряжки 2,6 см. Она имеет рамку в виде овального кольца размером 1,7 см х 1,3 см, утолщённого спереди и несколько спрямленного и стёртого с противоположной стороны, охваченной петелькой подвижного язычка и петлями обоймы. Рамка и язычок сделаны из круглого в сечении дрота. Язычок хоботковидный, суживающийся к загнутому, почти не выступающему за рамку кольцу, на спинке — едва заметный прогиб. Овальная обойма сделана из согнутой вдвое серебряной пластинки, в месте сгиба которой прорезаны две петельки, соединяющие её с кольцом рамки. Внутрь обоймы вставлялся узкий ремешок, закреплявшийся двумя серебряными гвоздиками.

Пряжка украшена перегородчатой инкрустацией. Верхний щиток обоймы размером 1,3 см х 0,9 см покрыт тонким золотым листком, видимо, закреплённым теми же двумя штифтиками. На него напаян овальный золотой лоточек с поперечной перегородочкой.

В гнёздах сохранились плоские полуовальные вставки из иризованного синего стекла. Лоточек обведён напаянным ободком из рубчатой золотой проволоки с чередующимися мелкими и более глубокими насечками.

Пряжка принадлежит к кругу ювелирных изделий полихромного стиля и находит аналогии среди вещей керченских склепов, вскрытых в 1904 г. на Госпитальной улице. Подобные пряжки служили застёжками обуви. [9] Ближе всего она напоминает пряжки из керченского склепа 1896 г. на Глинище. [10]

Рис. 8. Курган 1. Площадка после снятия курганной насыпи.

(Открыть Рис. 8 в новом окне)

Пряжка датируется IV — началом V в. н.э. [11] Следует подчеркнуть, что большая часть угольков и несколько фрагментов керамики найдены во рву. Это свидетельствует о том, что он не был, как сейчас, после размыва насыпи, перекрыт ею. Таким образом, до разрушения насыпь, очевидно, соответствовала по основанию размерам площадки и была четырёхгранной. Сходились ли наклонные грани или сверху насыпь была уплощена — сказать трудно. Для того чтобы не повторяться при дальнейших описаниях, отметим, что такой же вид должны были иметь первоначально все небольшие насыпи.

Вторая раскопанная нами насыпь располагалась в южном углу «двора». Диаметр её достигал 10 м, высота 40 см. Под насыпью обнаружена обведённая рвом такырная прямоугольная площадка размером 8х5,5 м. Она вытянута с северо-запада на юго-восток, но несколько отклоняется от ориентировки валов ограды. Глубина рва не превышала 40 см, ширина его вверху около 2 м, внизу приблизительно 1,2 м. Внешние стенки рва отклоняются от прямых линий и образуют округлый контур. Насыпь, как показали разрезы, дважды была перекопана. Поверхность площадки сильно повреждена. Большая часть насыпи отброшена в юго-западную часть рва. В этом отвале найдено много золы и угольков. Во рву найдено также немного керамики. Отметим фрагменты большого, сделанного на круге, тонкостенного сосуда. Поверх серовато-коричневой глины нанесен светлый ангоб, перекрытый красной небрежной росписью. Обнаружены также фрагменты большого лепного горшка. Тесто его содержит много дресвы и шамота, обжиг неполный.

Ещё одна насыпь находилась рядом с предыдущей, восточнее её. Диаметр около 8 м, высота примерно 30 см. Под насыпью оказалась такырная подпрямоугольная площадка (7х4,5 м), ограниченная рвом и ориентированная длинной осью с северо-запада на юго-восток. Ров неправильных очертаний местами имел ширину менее 1 м, при глубине 20-25 см (это уже не ров, а нечто вроде борозды) . В заполнении рва — выбросе с площадки — местами чётко прослеживался углисто-золистый слой. Здесь же найдены керамические обломки, в том числе фрагменты сосудов из хорошего розового теста, сделанных на круге и покрытых ярким красным ангобом.

Курган 1 (рис. 4, II). Находился в 50 м к северо-северо-востоку от ограды, т.е. зани-

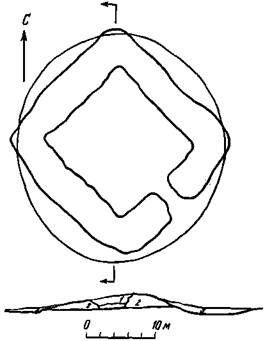

Рис. 9. Курган 3. План и разрез.

1 — перемещённый грунт насыпи; 2 — насыпь; 3 — натечные слои.

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

мал по отношению к ней примерно такое же положение, как большие курганы к своим «дворам». Если предположить, что эти два вида насыпных сооружений взаимосвязаны и возводились одновременно, курган 1 можно считать древнейшим в исследуемой группе. До раскопок он представлял собой довольно правильный круглый холм диаметром около 23 м, высотой до 1,3 м. Поверхность была усеяна мелкими известняковыми отложениями, грабительская воронка не прослеживалась. Под насыпью находилась оконтуренная рвом площадка — участок древнего такыра (рис. 8). Площадка квадратная, со сторонами длиной около 14,5 м (площадь её свыше 210 кв.м), ориентирована углами по странам света (азимут диагонали север-юг 345°). Ров, ограничивавший площадку, шириной около 1,5 м и глубиной около 0,4 м. Таким образом, он не шире и не глубже рвов маленьких насыпей. В середине юго-восточной стороны площадки ров не сомкнут — здесь оставлена перемычка из естественного грунта, своего рода «мостик», соединяющий площадку с окружающей местностью. Ширина мостика около 2,5 м, длина, соответствующая ширине рва, 1,4 м.

Насыпь была возведена из грунта, вынутого из рва и, очевидно, дополнена землёй, взятой с окружающей поверхности. До разрушения контур насыпи соответствовал сторонам площадки, т.е. насыпь была пирамидальной, вероятно, усечённо-пирамидальной формы. В разрезах удалось отчётливо проследить границы грабительской заплывшей воронки, диаметр которой поверху достигал 5 м. Воронка доведена до уровня древней дневной поверхности — поверхности площадки. Захоронение, находившееся, скорее всего, на площадке, было уничтожено полностью. Как и во рвах под маленькими насыпями, во рву кургана 1 найдены угольки. На поверхности площадки найден астрагал и ещё одна косточка — во рву. Там же найдены два фрагмента от стенок керамических сосудов. Оба они круговые, один светлоглиняный, другой из розового плотного и хорошо обожжённого теста, красноангобированный.

Курган 3 (рис. 4, III) расположен примерно в 150 м западнее ограды. Высота его 2 м. Он имел овальные очертания. По оси север — юг насыпь прослеживалась на протяжении 34 м, по оси запад — восток 30 м. Была заметна впадина от грабительской воронки. После снятия насыпи выяснилось, что основная часть её лежит на древней дневной поверхности — плотном красноватом такыре. Участок такыра был окопан рвом таким образом, что оконтуривалась квадратная площадка со сторонами длиной около 16 м и площадью свыше 250 кв.м. Площадка ориентирована диагоналями по странам света (рис. 9). С юго-восточной стороны, в центре, ров не сомкнут, здесь оставлена материковая перемычка шириной около 2,5 м. Ширина рва около 5 м, глубина до 60 см, внутренняя его стенка, т.е. стенка площадки, круче и выше внешней. Снаружи за рвом древний такыр не сохранился. Очевидно, он был снят на большой площади вокруг кургана для возведения насыпи. Часть грунта для неё несомненно взята из рва (на некоторых участках ров пробит в каменистом грунте, вынутый из рва дроблённый известняк хорошо заметен в прилегающих участках насыпи). Характер заполнения рва не оставляет сомнения, что первоначально он стоял открытым, ограничивая курганную насыпь. Вероятно, здесь квадратным очертаниям площадки соответствовала пирамидальная, а не конусообразная форма насыпи. Пирамида, по-видимому, была усечённой, если же грани сходились вверху, высота её могла достигать 8 м.

Никакого инвентаря при раскопках не обнаружено. Два маленьких керамических обломка имеют хорошее розовое тесто, свойственное античной хорезмийской посуде.

Судить с уверенностью о способе захоронения в этом кургане мы не можем; хорошо прослеженная в разрезе грабительская воронка (диаметр её поверху свыше 5 м) была

Рис. 10. План и разрез кургана 2.

(Открыть Рис. 10 в новом окне)

доведена до уровня площадки и уничтожила погребение. Был ли под насыпью на такыр положен умерший или помещены остатки трупосожжения, перенесённые со стороны, — сказать трудно. Во всяком случае, кремация на самой площадке не производилась, так как в этом случае древний такыр (он грабителями не разрушен) был бы прокалён.

Одна особенность, выявленная при раскопках курганов средней величины, обращает на себя внимание — это «мостик». Можно допустить, что он оставлен для того, чтобы было удобнее перенести останки умершего на площадку, пройти на неё участникам погребальной церемонии. В таком случае мы должны предположить, что сначала грунт из рва бросали на его внешний край и лишь потом засыпали площадку с захоронением. Учитывая пятиметровую ширину рва, следует думать, что это был бы нелёгкий труд. Возможно и другое предположение: землю из рва сразу набрасывали на площадку и уже поверх неё совершалось захоронение и соответствующая церемония; мостик при этом служил бы основанием своего рода пандуса. Затем погребение перекрывалось землёй, собранной с поверхности вокруг кургана. Предположение о том, что захоронение располагалось над материковой поверхностью, на насыпном грунте, может быть и объясняет столь полное уничтожение его при разграблении.

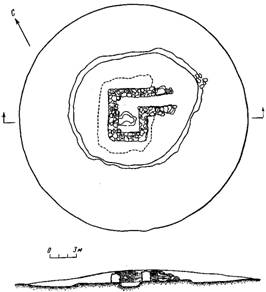

Курган 2 (рис. 4, IV) расположен примерно в 130 м северо-западнее ограды. Его насыпь мало отличалась от насыпей двух предыдущих курганов: это был расплывшийся холм высотой около 1,5 м и диаметром до 25 м. Можно было отметить лишь большее число камней на поверхности. Однако раскопки показали, что под насыпью заключена совер-

шенно иная конструкция: остатки каменного наземного склепа (рис. 10).

Камера склепа прямоугольная в плане (внутренние размеры 3,9х2,25 м) и ориентирована длинной осью с северо-востока на юго-запад. В восточном углу камеры оставлен проход шириной 1,1 м, юго-восточная стена здесь не сомкнута с северо-восточной. Последняя на 2 м продолжена за пределы камеры, а параллельная ей стенка, отходящая от юго-восточной, образует вторую сторону входного коридорчика. Вход в склеп, таким образом, ведёт с юго-востока. Стены имеют метровую толщину и сохранились на высоту 1,3 м. Они сложены из каменных плиток (рис. 11), которые легко выламываются в слоях известняка, выходящих на обрыве возвышенности. Форма плиток неправильная, длина от 40 до 70 см (в среднем 50 см), толщина 8-15 см. Они положены на глиняном растворе, внутренние поверхности стен выведены довольно ровно и, видимо, были покрыты глиняной обмазкой; наружная сторона менее гладкая. Совершенно иной характер имеет кладка, приложенная к торцам стенок входного коридорчика и удлиняющая последний ещё на 2 м. Это большие плиты метровой длины (ширина их до 60 см, толщина до 20 см), положенные друг на друга без раствора. Наружный торец этой кладки выведен с наклоном, несомненно повторяющим уклон курганной земляной насыпи. Отметим также, что эти отрезки кладки даны с некоторым наклоном наружу, т.е. они опирались на земляную насыпь.

Все сооружение расположено на такырной площадке овальных очертаний (13 и 11 м по осям), ограниченной рвом, ширина которого примерно 4,5 м при глубине до 0,5 м. Внешние стенки этого рва пологие (возможно для насыпи был снят верхний слой почвы и за пределами рва).

Курган неоднократно подвергался разграблению. Это стало ясно уже при расчистке входа, когда было установлено, что закладка разобрана, а плитки, её составляющие, выброшены на насыпь. Часть этих плиток оказалась лежащими напротив входа, во рву (повидимому, ровик ещё не затянулся к моменту ограбления).

Камера была засыпана песком, в котором попадались разбитые известняковые плитки. Пол оказался пробитым неглубокой ямой неправильных очертаний, очевидно, своего рода грабительским шурфом. В трёх углах камеры вскрыты округлые ямки диаметром и глубиной около 0,5 м. Вероятно, это угловые столбовые ямы (подобные находимым в некоторых сакских погребениях Жанадарьи и Кувандарьи) или их традиционная имитация.

Пол в камере на отдельных участках прокалён, обожжены кое-где стены. Два отчетливых прокалённых слоя отмечены в проходе на участке между плитами дополнительной кладки.

Над полом у юго-восточной стены, около входа, найдены сломанные и беспорядочно лежавшие трубчатые кости человека; их немного, и следов огня они не несут. Нам представляется, что эти кости остались после разграбления сравнительно позднего, впускного погребения. Единственной находкой в камере оказались очень маленькие медные пластиночки, точнее, отрезки плоской проволоки, длина их около 20 мм, ширина 2 мм.

Вдоль внешних стен склепа, над древним такыром, лежал слой перегнившего камыша, в котором и, главным образом, под которым попадались довольно многочисленные кости животных. Этот слой перекрыт земляной насыпью.

Как образовался слой с костями и камышом (толщина его до 30 см, ширина полосы вокруг стен до 1,5 м), с уверенностью сказать трудно. Можно предположить, что к стенам ещё незасыпанного склепа были брошены части туш жертвенных животных или кости, оставшиеся после тризны; они были перестланы камышом и погребены вместе со склепом под насыпью. Однако один факт препятствует такому пониманию стратиграфии: края слоя лежат поверх такого же грунта, какой составляет насыпь. Это заставляет допустить, что в какой-то момент насыпь (её масса очень невелика) была отброшена от стен и склеп оказался стоящим на дне грабительской воронки, в неё через стены были брошены из камеры камыш и кости. Может быть, именно тогда удлинили дополнительной кладкой проход, [12] произвели и заложили новое захоронение и возвели новую насыпь.

Плохая сохранность постройки затрудняет её реконструкцию. Вероятнее всего, под конической насыпью, контур которой примерно соответствовал овальному контуру рва, стояло не заполненное грунтом плоскоперекрытое помещение высотой 2-2,5 м. Обрамленный белыми плитами проход в камеру был заложен.

Ещё с меньшей уверенностью мы можем говорить о характере погребения. Возможно, это кремация — за неё говорят следы прокалённости на стенах и полу. Однако в пользу наземного трупоположения свидетельствуют найденные, правда во вторичном залегании, необожжённые кости человека. Для датировки кургана также нет определённых данных, если

не считать известного сходства с «курганом 4», где найдено сравнительно много керамики.

Каменная оградка («курган 4»). Это сооружение расположено в 50 м к западу от ограды (рис. 4, V). До начала раскопок оно выглядело как плоский (не выше 40 см) бугор прямоугольных очертаний. Поверхность была усыпана разложившимся известняком, вокруг лежали сравнительно многочисленные обломки керамики.

Раскопки легко обнаружили внутри бугра сложенную из камня прямоугольную камеру (рис. 12), размеры которой 6,75х5,6 м. Поскольку толщина стен приблизительно 1 м, то наружные размеры постройки соответственно около 9,0х7,5 м. Сооружение ориентировано длинной осью с северо-востока на юго-запад, а углами — по странам света. В северо-восточной стене, в восточном углу постройки, находился дверной проем.

Стены сложены из известняковых плиток неправильной формы (средний размер около 50х50 см) и сохранились на небольшую высоту (до 30-40 см). Рва вокруг постройки нет, и она, очевидно, не была засыпана курганом.

Внутри камера сверху заполнена наносным песком с разрушенным плитняком, под ним — слой такыровидного суглинка, ещё ниже — культурный слой. Пол камеры лежал на 15 см ниже древнего такыра, на котором стояли стены; тот же древний такыр обрывался у входа, давая 15-сантиметровый порожек. Пол помещения во многих местах повреждён, возможно, грабителями, однако на многих участках он сохранил следы интенсивного горения; опалена двухметровая полоса у северо-восточной стены; остатки большого кострища отчётливо видны в центре камеры: здесь много белой золы, угольки, местами грунт ошлакован. Прокалённые участки встречены и за пределами камеры, главным образом за северо-западной стеной.

Внутри камеры найдено большее, чем в других раскопах, число керамических фрагментов, не позволяющих, однако, восстановить форму сосудов. Встречена грубая лепная керамика с тёмно-серым тестом и посуда гончарная из розового плотного хорошо обожжённого теста без грубых примесей. Часть черепков из последней группы покрыта светлым, реже — красным, ангобом, есть фрагменты сосудов, расписанных красным по светлому ангобу. Элементами росписи были круги, или спирали. Внутри камеры вместе с керамикой встречался перегнивший камыш, такой же слой прослежен снаружи у стен: несомненно, это выброс из камеры. На полу найден обломок довольно крупной костяной ложки, а в центральном кострище — каменное точило.

Е.Е. Неразик, ознакомившись с материалами из раскопок Чаш-тепе, отметила среди собранных около каменной ограды фрагментов обломки зеленоангобированных сосудов из пористой глины с известковыми включениями, идентичных своеобразной группе керамики с некоторых памятников Беркут-калинского и Якке-парсанского оазисов и из верхнего слоя Куня-Уаза. Керамику с этого памятника напоминают и некоторые фрагменты с росписью, обнаруженные при раскопках «кургана 4», который Е.Е. Неразик на основании этих сопоставлений относит к III-IV вв. н.э. [13]

При попытке реконструировать сооружение, следует обратить внимание на малую высоту стен и незначительное число плитняка в завале. Мало вероятно, что этот, легкодоступный на Чаш-тепе материал был растащен. Скорее всего, высота каменной ограды не превышала 1 м — 1,5 м и тогда внутреннее пространство перекрыто не было. Не исключено, однако, что каменная кладка служила основанием для глиняных стен достаточно высокой постройки. Назначение сооружения не вполне ясно. Быть может оно предназначалось для кремации, возможно даже многократно повторявшейся. Не исключено, что более низкий, чем окружающая почва, уровень пола — результат разрушения такыра огнём и последующих подчисток. Однако отсутствие кальцинированных костей человека никак не позволяет настаивать на этом предположении. Известное сомнение вызывает и характер инвентаря, который мог быть положен в могилу или находиться в жилище каких-то «служителей мёртвых», но излишен в постройке общественного характера, предназначенной для систематических трупосожжений.

Кольцевые валы (рис. 4, VI). Примерно в 60 м от ограды, к северо-западу от нес, заметны невысокие валы, идущие по кольцу. Таких колец два. Диаметр меньшего свыше 15 м, большего, расположенного чуть южнее, — примерно 35 м. Оба кольца с восточной стороны незамкнуты, здесь вал либо смыт, либо прерывался.

Через большое кольцо по его диаметру в направлении восток — запад была проведена полоса зачистки шириной 2,5 м, а вал, в пределах этой полосы, разрезан. Разрез показал, что это насыпь, высота которой не превышает сейчас 40 см от уровня древнего такыра. Ширина вала в основании около 7 м. С внешней стороны он окружен рвом, откуда и взята

|

|

|

Рис. 11. Курган 2. Склеп после снятия насыпи.(Открыть Рис. 11 в новом окне) |

Рис. 12. Каменная ограда (курган 4).(Открыть Рис. 12 в новом окне) |

Рис. 13. Площадки, обнаруженные после снятия насыпей 71 и 72.

(Открыть Рис. 13 в новом окне)

земля для вала. Ширина рва около 1,5 м, глубина около 0,5 м. Ров заполнен песком. Внутри кольца вскрыт древний такыр, не несущий никаких следов застройки или культурного слоя. Шурф, пробитый в центре кольца, показал, что под такыром сразу идёт материковый песок, который через 15х20 см переходит в известковые стяжения, а затем в известняк.

Судить о назначении кольцевых валов трудно. Весьма привлекательно сопоставление с близким по форме сарматским святилищем огня в курганной группе Шихан, [14] однако следов горения не обнаружено. Предположение, что перед нами следы окапывания какой-то юртообразной постройки, также не нашло подтверждения при раскопках. Скорее всего, к «кольцам» применимы в принципе те же соображения, что и относительно прямоугольных оград. Не исключено, впрочем, что, как и «свастики», эти кольца были громадными символическими знаками. [15]

Цепочка насыпей, расположенная у ограды (рис. 4, VII). С юго-западной и юго-восточной стороны ограды на расстоянии 25-40 м от её валов находится цепь небольших расплывшихся насыпей. Самая северная из них (№ 1) расположена рядом с большим кольцевым валом.

У юго-западного вала зафиксировано 20 насыпей, вдоль юго-восточного вала расположено ещё 18 насыпей.

Диаметр расплывшихся холмиков 8-10 м, высота наиболее сохранившихся 40-45 см, многие смыты почти полностью и прослеживаются в виде светлых пятен, усыпанных камешками, оставшимися после того, как глина и песок были унесены. Полы насыпей сейчас почти сливаются, расстояние между вершинами холмиков 10-12 м. Подъёмного материала собрать не удалось. Нами были раскопаны три насыпи (№ 6, 8, 22), которые выглядели более сохранными.

Раскопки показали, что и здесь под насыпями лежали такырные площадки, ограниченные рвом. Они имели подпрямоугольные очертания (углы скруглены), размеры их примерно 6х4 м (№ 6 — 6,0х4,1 м; № 8— 6,2х4,2; № 22-5,4х4,2). Рвы шириной около 1,5 м и глубиной 0,5 м. То обстоятельство, что часть рва пройдена в трудном каменистом грунте, а стенки его ровны и довольно круты, свидетельствует о том, что ров служил частью

погребальной конструкции, а не только для получения грунта для насыпи.

Ориентированы площадки своей продольной осью по направлению к ограде. Они были засыпаны грунтом, взятым из ровиков, последние, несомненно, оставались первоначально открытыми. Совершенно очевидно, что все насыпи были перерыты довольно скоро после их возведения: отдельные фрагменты керамики, кости животных, угольки часто лежат на самом дне рва, т.е. сброшены туда до заполнения неглубокого ровика смывом с насыпи и наносным песком (процесс не требующий длительного времени).

Во рвах всех трёх насыпей встречены фрагменты керамики (главным образом, от грубых лепных сосудов, в том числе от плоской жаровенки, два-три фрагмента относятся к круговым сосудам из хорошего теста), довольно многочисленные угольки, необожжённые кости животных. Лишь в насыпи 22 несколько таких костей лежало на краю площадки. Поверхность площадок следов горения не сохранила, и это не позволяет говорить о кремации на месте. Если бы на площадках погребались тела умерших (вытянутые пропорции «столов» могли бы свидетельствовать в пользу этого), мы, вероятно, обнаружили бы хоть какие-то следы захоронений. В то же время трудно думать, что и здесь, и в южной группе мы попали на кенотафы. Считать же многие сотни насыпей кенотафами, пожалуй, просто невозможно. Поэтому наиболее вероятным представляется, что на площадках засыпались остатки трупосожжений, совершенных в стороне.

Южная группа насыпей (рис. 4, VIII). К югу от ограды, примерно в 100 м от неё, расположен большой участок, усеянный насыпями. Это могильное поле вытянуто с северо-востока на юго-запад, длиной около 400 м и шириной около 100 м. Насыпи (их отмечено 131) группируются в 17 цепочек, вытянутых с северо-запада на юго-восток. Каждая цепочка содержит от четырёх до 10, в среднем восемь насыпей. Расстояние между центрами насыпей, входящих в одну цепочку, — 10-12 м. Вид и размеры насыпей не отличаются от предыдущих. Такими же оказались и погребённые под ними конструкции. Нами раскопаны две насыпи — 71 и 72 (рис. 13). Площадка насыпи 71 имела размер 6х4 м, насыпи 72 — 5,8х4,6 м. Ориентированы площадки длинной осью на северо-северо-запад (азимут около 330°). Никаких находок при раскопках этих насыпей не сделано.

Итак, на возвышенности Чаш-тепе расположен огромный некрополь и культовый комплекс, очевидно, принадлежавший какому-то большому и сильному племени. Величина некоторых курганов не уступает большим скифским.

Некрополь пока приходится датировать первой половиной I тысячелетия н.э. Основанием для такой датировки является достаточно характерная для IV — начала V в. н.э. пряжка, найденная в кургане, который по своему типу подобен подавляющему большинству остальных, но расположен внутри двора-ограды, что, видимо, указывает на относительно позднее время этого захоронения. Керамический комплекс из каменной ограды (фактически единственный сколько-нибудь определимый) также относится к III-IV вв. н.э. Некоторые обломки стенок, судя по характеру теста и обработке поверхности, могли принадлежать сосудам, изготовленным в первые века нашей эры (таковы, например, фрагменты из насыпи 6). В то же время встречены черепки, которые можно отнести ко второй половине I тысячелетия, однако они могли попасть на плато случайно (при массовом разграблении курганов). Основная масса курганов и своеобразных насыпных сооружений, составляющая комплекс, судя по их однотипности и взаимосвязанности, относится к одному, сравнительно недолгому, историческому периоду и оставлена представителями одной этнической группы.

Как размеры некрополя, так и его наметившаяся датировка позволяют думать, что название племени, которому он принадлежал, могло быть сохранено историческими источниками. Однако любое этническое определение будет пока весьма гипотетично, если принять во внимание крайнюю скудость полученного инвентаря, отсутствие антропологических данных и даже твёрдого представления о погребальном обряде. Есть известные основания полагать, что это была кремация с захоронением праха неподалеку от погребального кострища. [16]

Особенности погребальных сооружений, раскопанных на Чаш-тепе, не позволяют связывать их с коренным хорезмийским населением, для которого характерны оссуарные захоронения. Чештепинские курганы сильно отличаются от подбойно-катакомбных погребений, преобладающих в других курганных группах первых веков н.э. на западной пери-

ферии Хорезмского оазиса. Каменный склеп под насыпью даёт удовлетворительные (в конструктивном и хронологическом отношении) возможности сблизить его с некоторыми типами «курумов», характерных для Северной Ферганы. [17] Однако на Чаш-тепе это сооружение уникально. Что же касается типичных для нашего комплекса курганов, то ряд черт в их устройстве находит определённые соответствия в предсакских и сакских могильниках низовьев Сырдарьи. [18] Это прежде всего принцип наземного захоронения под насыпью, а также размещение погребения на окопанной ровиком площадке, [19] наличие в некоторых случаях грунтовых «мостиков» и угловых ям. Мы уже упоминали об окопанных и обвалованных прямоугольных пространствах, сопоставимых с чаштепинскими «оградами». Добавим к этому, что во многих курганах Тагискена и Уйгарака отмечены различные формы применения огня в погребальном обряде (вплоть до кремации). Все эти сближения, однако, мало что дают для определения первоначального района обитания этнической группы, оставившей Чаш-тепинский некрополь, из-за большого хронологического разрыва между сопоставляемыми памятниками (разумеется, если верна наметившаяся датировка).

Чрезвычайно архаичной выглядит социальная структура, отражённая погребальным комплексом. Похоже, что на возвышенности хоронил своих умерших ряд родов, располагавших могилы около родовых погребальных святилищ — «оград». Среди рядовых насыпей выделяются курганы средней величины, вероятно, отмечавшие захоронения родовой знати, и, наконец, огромные курганы, возведение которых требовало невероятной затраты труда. Очевидно это курганы выдающихся племенных вождей: судя по тому, что подобные насыпи имеются далеко не у всех оград, таких вождей сумели выдвинуть не все родовые подразделения. Если напомнить ещё о громадных символических знаках, отмеченных на плато, станет ясно, какой уникальный и загадочный памятник лежит на нём. Это оправдывает, видимо, публикацию материалов, полученных здесь при первых раскопках, чрезвычайно небольших в сравнении с масштабами комплекса, материалов, которые поднимают многие вопросы, но не позволяют пока дать ответы на большинство из них.

[1] Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М., 1948, с. 312, рис. 102.

[2] Игонин Н.И. Исследование археологических памятников по материалам крупномасштабной аэрофотосъёмки. — В кн.: История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968, с. 263-264, рис. 4.

[3] Как ни странно, владельцем местности — наказанным скупцом — называют некоего Нулаж-бабу, почитаемый мазар которого расположен на юго-восточном склоне возвышенности Чаш-тепе, именуемой иногда Нулаж-гыр. Другая легенда, не связанная с популярным в Средней Азии образом халифа-странника Али, считает хозяином плато Кер-оглы: самый большой курган — его замок, другие курганы — замки дружины, «ограды» — усадьбы героев тюркского эпоса.

[4] На одной из восточных оград комплекса такая засыпка установлена.

[5] Размеры оград допускают сопоставление их с «майданами» — площадками для игры в поло (ср.: Иностранцев К.А. Сасанидские этюды. СПб., 1909. с. 72).

[6] The Sacred Boocs of the East. Oxford, 1880. Vol. IV, p. 119, 122, note 1.

[7] Смирнов К.Ф., Попов С.А. Сарматское святилище огня. — В кн.: Древности Восточной Европы. М., 1969, с. 210, 216.

[8] Лежащее в основе этого действия представление о пожирании и изрыгании души подробно рассмотрено в кн.: Пропп В.Я. Исторические корни русской волшебной сказки. Л., 1946.

[9] Шкорпил В.В. Отчёт о раскопках в г. Керчи в 1904 г. — ИАК, 1907, вып. 25, с. 32-36; Спицын А.А. Вещи с инкрустацией из Керченских катакомб 1904 г. — ИАК, 1906, вып. 17, с. 115-116, рис. 12, 14, 16, 24.

[10] Штерн Э.Р. К вопросу о происхождении «готского стиля» предметов ювелирного искусства. — ЗООИД, 1897, т. XX, с. 4, табл. 1, 11, 13, 17.

[11] Засецкая И.П. О хронологии погребений «эпохи переселения народов» Нижнего Поволжья. — СА, 1968, № 2, с. 54-55; Она же. Золотые украшения гуннской эпохи. Л., 1975, с. 19; Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. СА, 1971, № 2, с. 102, рис. 2, 7, 8, 13.

[12] Отметим, что слой камыша лежит лишь у основных стен прохода.

[13] Неразик Е.Е. Сельские поселения афригидского Хорезма. М., 1966, с. 123, 124.

[14] Смирнов К.Ф., Попов С.А. Сарматское святилище..., с. 210 и след.

[15] Чаштепинскую «вихревую свастику» можно рассматривать и как соединение двух S-образных фигур; и тот и другой знак представлен на хорезмийских монетах.

[16] Е. Е. Неразик, приняв это допущение и сопоставив его с известным сообщением Аммиана Марцеллина о кремации у хионитов, предположила, что Чаштепинский некрополь был создан ими (см.: Неразик Е.Е. Сельские поселения, с. 124-125). Появление погребений с сожжением иногда связывают с передвижением гуннских племён (см.: Засецкая И.П. Особенности погребального обряда гуннской эпохи на территории степей Нижнего Поволжья и Северного Причерноморья. — АСГЭ, вып. 13. Л., 1971).

[17] См.: Литвинский Б.А. Курганы и курумы Западной Ферганы. М., 1972, с. 178.

[18] Толстов С.П., Итина М.А. Саки низовьев Сырдарьи (по материалам Тагискена). — СА, 1966, № 2, с. 151-175; Вишневская О.А. Культура сакских племён низовьев Сырдарьи в VII-V вв. до н.э. по материалам Уйгарака. М., 1973.

[19] Следует отметить, что такие площадки, как правило, были дном могильной ямы. Лишь под одной насыпью на Уйгараке оказался квадратный участок древней дневной поверхности, ограниченный ровиком. Следов захоронения в этом кургане не оказалось, и он был определён как кенотаф (см.: Вишневская О.А. Культура сакских племён. ... с. 56, 62). Если бы при раскопках на Чаш-тепе удалось доказать (причём многократно), что захоронения отсутствуют и под нетронутыми грабителями насыпями, то их пришлось бы трактовать сходным образом. Тогда весь комплекс следовало бы рассматривать как культово-мемориальный и считать, что курганы на плато по традиции возводились людьми, которые хоронили своих умерших в каком-то другом месте, возможно, сменивпри этом погребальный обряд (скажем, на оссуарный способ захоронения).

Ю.А. Рапопорт, С.А. Трудновская

Ю.А. Рапопорт, С.А. Трудновская