|

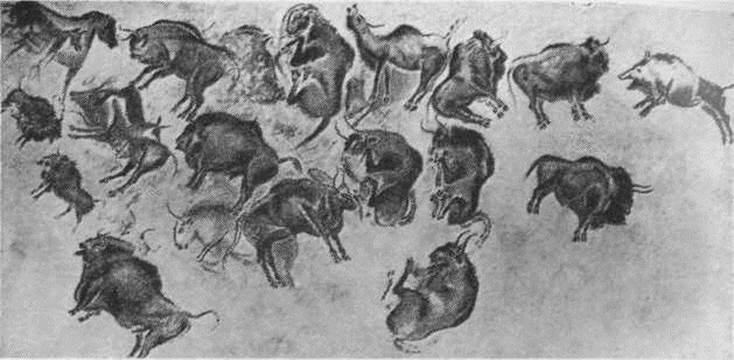

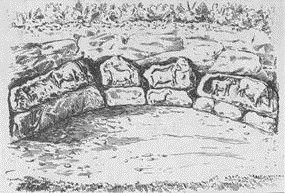

Рис. 3. Общий вид святилища Дю-Рок. Франция.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

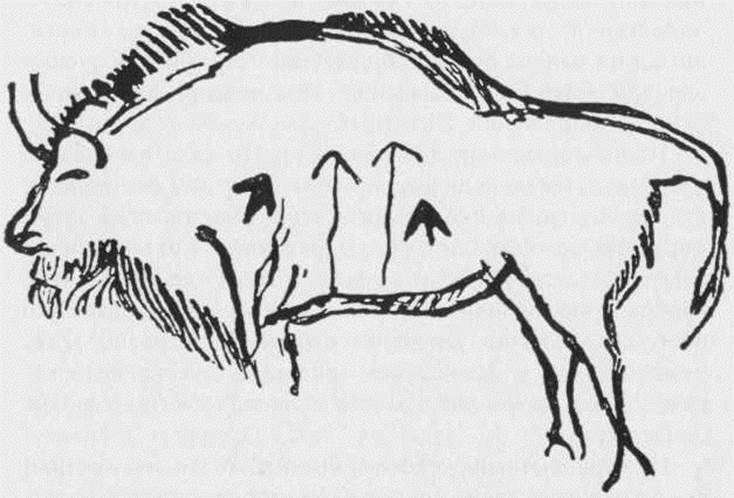

Рис. 3, а. Деталь скульптурного фриза святилища Дю-Рок.(Открыть Рис. 3a в новом окне) |

голову быка. Его передние ноги и рога показаны анфас при профильном очертании тела. Это была попытка дать пространственный разворот корпуса животного. Чтобы больше наметить объём, место гривы подчёркнуто спускающимися с шеи симметричными насечками. Человек помещён на торцовой поверхности плиты. Его фигура не проработана детально. Подчёркнуто только действие: бегство от бизона. Несмотря на то, что фигуры быка и человека трактованы по-разному, во всей сцене передано единство движения. Это достигается ритмом, пластическими контрастами, а также разнообразием эмоций, переданных художником: бык представлен в ярости, человек — в страхе. Сравнительное богатство чувств в обеих фигурах и позволяет говорить о художественном творчестве людей в эпоху позднего палеолита.

В некоторых местах рельефного изображения сохранились следы красной краски. Значит, человек стал использовать природные минеральные красители ярких цветов. Употребление их имело большое значение для дальнейшего развития искусства.

Развитие художественной деятельности становится заметным и в обработке украшений. Кускам бивня мамонта и оленьего рога придаётся форма разнообразных подвесок. Одни изготовлялись в виде кружков с отверстиями, другие — наподобие плоских четырёхугольников, а некоторые представляли собой небольшие пронизки, вырезанные из трубчатых костей мелких животных. Поверхность изделий украшалась нарезками, выполненными довольно примитивно. Однако они показывают осмысливание человеком прямой, кривой и волнообразной линий, что также означает новый шаг в проявлении художественной деятельности людей той отдаленной эпохи.

Если бы человек не упражнял постоянно свои руки, обрабатывая камень или кость ради добывания пищи, если бы не воображал, что, рисуя зверя, он получает власть над настоящим зверем, он не смог бы передать явления окружающей действительности в художественных образах. Вот почему с уверенностью можно сказать, что искусство обязано своим происхождением труду.

Рассматривая вопрос о происхождении искусства, мы привлекаем самые различные памятники: росписи в пещерах, изображения, вырезанные на кости и на каменных плитах. Всё это позволяет говорить, что

в эпоху позднего палеолита зарождаются живопись, прикладное искусство, графика, скульптура.

Скульптурные изображения создавались в двух основных видах: в рельефе и в круглой скульптуре. Рельефы, как мы упоминали, высекались на стенах пещер и всегда были больших размеров. Материалами для круглой скульптуры служили камень, кость, иногда глина. Размеры изделий были от 2 до 20 см — так называемая скульптура малых форм. Главное место здесь занимают женские фигурки, названные археологами «Венерами древнекаменного века».

«Венера» из Костёнок. ^

Лучшей из этих фигурок является «40 000-летняя женщина», так называемая «Костёнковская Венера», найденная около Воронежа при раскопках стоянки «Костёнки I» (рис. 4). Статуэтка размером 17,5 см, вырезанная из бивня мамонта, представляет обнажённую женскую фигуру с подчёркнуто увеличенными формами тела, а руки моделированы условно, непропорционально малы и тонки (витрина 14).

Голова и ступни ног у статуэтки, к сожалению, не сохранились. Но при раскопках стоянки открыты ещё несколько подобных изображений, целиком сохранившихся. На их примере мы можем видеть, что палеолитическому скульптору была абсолютно чужда проработка черт лица и ступней ног. Головы «Венер» украшает причёска, и, вероятно, то же самое можно предположить относительно костёнковской статуэтки.

Изображённая во весь рост, она, однако, не имеет основания, почвы под ногами, и таким образом дана вне

Рис. 4. «Костёнковская Венера».

Государственный Эрмитаж. Ленинград.

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

позы, вне реального положения человеческого тела. От чрезмерной преувеличенности форм тела, совершенного отсутствия лица и движения «Костёнковская Венера» может показаться, на первый взгляд, весьма примитивной и безобразной. Однако пластическое решение самой фигурки, умение создать общую форму тела в трёх измерениях — ширине, высоте и округлости (т.е. в его объёме) — свидетельствуют о понимании пластики тела и пространственности.

Подобные статуэтки широко представлены в археологических находках от Средиземного моря до Байкала, и для всех этих «Венер» общим является обнажённость женских фигур, преувеличенность их форм. Обилие статуэток, поразительное их сходство, а также обширный этнографический материал позволили учёным сделать вывод, что человек того времени придавал изображениям женщин

особое магическое значение. С этими изображениями связывались представления о женщине как прародительнице родовой общины, о хозяйке дома и домашнего очага. В них проявились и представления о том, что такие фигурки обеспечивают успех в охоте. Преувеличенность форм женской фигуры — это не бедность и примитивность восприятия древнего скульптора, а своего рода результат идеологического характера. Художник подчёркивал то, что, в конце концов, имело наибольшее значение в глазах людей: женщина — прародительница всего сущего.

Итак, умение раскрыть основной замысел скульптуры, выделить некоторые общие её свойства означает, что художник начинает обобщать и тем самым выражать через это круг понятий своего времени. А умение раскрыть общее через конкретное свидетельствует о формировании художественного творчества.

В основе искусства всегда лежит образное отражение явлений действительности, прежде всего жизни общественного человека, всей совокупности человеческих отношений, характеров людей и т.д.

Но палеолитическое искусство очень мало раскрывает мир человеческих отношений. Всё внимание людей было направлено на познание внешнего мира. По памятникам первобытного искусства мы узнаём о занятии охотой и связанными с нею магическими обрядами, о социальных отношениях, где формой объединения коллектива был кровнородственный материнский род с главенством в нём женщины — хранительницы очага. По этим памятникам немного узнаём о бытовом укладе

людей. Наиболее существенным материалом для исследований здесь является обозначение на статуэтках одежды и её деталей.

«Венеры» из Мальты. ^

Интересными памятниками в этом отношении представляются находки на стоянке Мальта (на реке Белой, в 80 км от Иркутска), возраст которых определяется в 30 тысяч лет (зал 1, витрина 10). Там было обнаружено 20 женских статуэток. Большинство из них воспроизводит образ женщины, известный нам уже по костёнковской «Венере». Но в то же время здесь есть и некоторые особенности в таких, например, деталях, как пропорции фигур, черты их лиц, причёски.

Статуэтки можно разделить на две группы: одна группа — фигуры относительно высокие и стройные, другая — малорослые и полные. У некоторых конкретнее разработано лицо, изображены нос и глаза, а волосы трактованы то распущенными, то собранными концентрическими кругами и иногда покрыты головным убором — своеобразным «капюшоном».

Головной убор — первый элемент одежды, который обнаруживается в позднем палеолите по статуэткам. А о том, что в ту эпоху уже существовала кроеная и шитая одежда (без такой одежды человек не освоил бы Севера и не мог бы существовать в условиях ледникового климата), свидетельствуют костяные иглы, найденные на стоянке Мальта.

Две «Венеры» из Мальты имеют изображение одежды. Орнамент из поперечных полос на туловищах фигурок, на руках их и на ногах переходит даже на

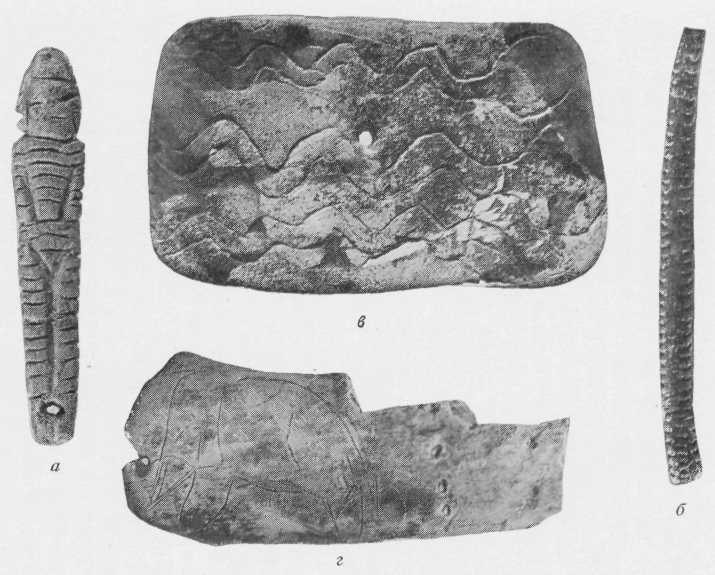

Рис. 5. Изделия из кости, обнаруженные на стоянке Мальта: а. Женская статуэтка. б. Лощило. в. Бляха с изображением змей. г. Гравированное изображение мамонта. Государственный Эрмитаж. Ленинград.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

голову и означает, по мнению археологов, меховую одежду с закрывающим голову капюшоном (рис. 5, а).

Кроме женских статуэток, в эпоху позднего палеолита больше всего изображали зверей, иногда птиц, изредка пресмыкающихся и рыб. Часто скульптурные изображения помещались на рукоятках ножей, на так называемых «начальнических жезлах» и лощилах.

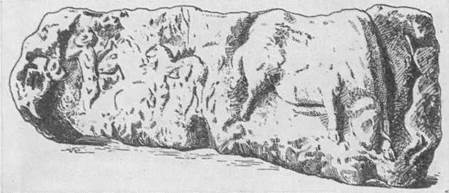

Таково костяное лощило из Мальты. Им выглаживали жёсткие швы меховой одежды. Используя округлый лопатовидный конец орудия, художник довольно искусно «вписал» в него удлинённое тело змеи, которое заканчивается небольшой приплюснутой головкой. Чтобы подчеркнуть объёмность змеи, нанесена мелкая гравировка, чем явственно передаётся кожа пресмыкающегося (рис. 5, б).

Создавая необходимые для жизни орудия труда, первобытный человек руководствовался утилитарными соображениями, но стремился украсить изделия, что делало их более нарядными. Такие вещи, утилитарные свойства которых выступают в единстве с изображениями на них и воспринимаются как результат художественного творчества, позволяют сделать вывод, что в эпоху позднего палеолита зарождаются элементы будущего прикладного искусства.

Особенно большое значение в прикладном искусстве имеет орнамент, а обычными мотивами древнейшего орнамента являются спираль, волнистая линия, меандр. Наряду с таким геометрическим узором на украшениях — браслетах, бляхах, ожерельях — встречаются иногда орнаментальные изображения птиц, рыб и змей.

Особенно интересна здесь четырёхугольная костяная пластинка из Мальты (рис. 5, в).

Первобытный художник изобразил трёх змей с преувеличенно большими головами. Свое внимание он сосредоточил на волнистой линии извивающихся тел, т.е. на движении ползущих пресмыкающихся. При этом художник до такой степени упростил и схематизировал характер движения, что пресмыкающиеся совершенно утратили свою реальность и стали восприниматься только как орнамент. Ритмично повторяя волнистую линию, художник создал на пластинке своеобразный узор, орнаментальную композицию из ползущих змей.

Однако самое важное место в изобразительном искусстве первобытного человека занимали рисунки, а также прославленные пещерные росписи, с которых мы начали свой очерк.

Гравированный рисунок. ^

Древнейшие рисунки выполнялись гравировкой, т.е. неглубоко наносились резцом на полированную кость или камень. Замечательна пластинка с изображением мамонта. Найдена она также на стоянке Мальта (рис. 5, г).

Создавая образ исполина слабо намеченным контуром, художник выразительно обрисовал линии головы, могучего туловища и огромных ног. И хотя фигура трактована плоскостно, она очень выразительна. Удивительная жизненность изображения обусловлена тем, что человек уже осознал строение тела животного или, иначе говоря, его объём. А представив объёмность зрительно, художник попытался запечатлеть его образ на костяной пластинке.

Верно прочерченный контур дополнен тонкой штриховкой, которая удачно показывает длинную шерсть на брюхе зверя, его уши и бивни. Той же штриховкой слегка промоделировано (т.е. объёмно передано) тело.

Вершиной палеолитического искусства являются наскальные цветные изображения.

Краски. ^

Первобытные художники пользовались для своих «картин» пятью цветами: красным, жёлтым, чёрным, коричневым и белым. Это были природные минеральные красители — охра и красный гематит, красный, коричневый и жёлтый марганец, уголь и известь. Разводили их на животном жире и наносили на поверхность стены либо пальцем, либо палочкой из дерева или кости. «Палитрой» для растирания красок служили лопатки скелета животного или каменные плитки.

Наскальные рисунки. ^

Первобытные росписи были двух видов. Иногда контур высекали на скале, а затем подчёркивали его одной краской — чёрной, жёлтой или красной. Другой тип представлял собой живопись в полном смысле слова: эти изображения выполнялись только красками.

На территории нашей страны известно пока ещё немного наскальных рисунков. Они обнаружены в пещере Кобыстан (Азербайджанская ССР), в так называемой «Каменной могиле» (около Мелитополя), на скалах Зараут-Сая (Узбекская ССР), в Каповой пещере (Урал) и в долине реки Лены (близ деревни Шишкино). Датировка их пока ещё недостаточно ясна. Исследователи предполагают, что некоторые изображения отно-

сятся к палеолиту, часть же — к более позднему времени (мезолит, неолит, бронза).

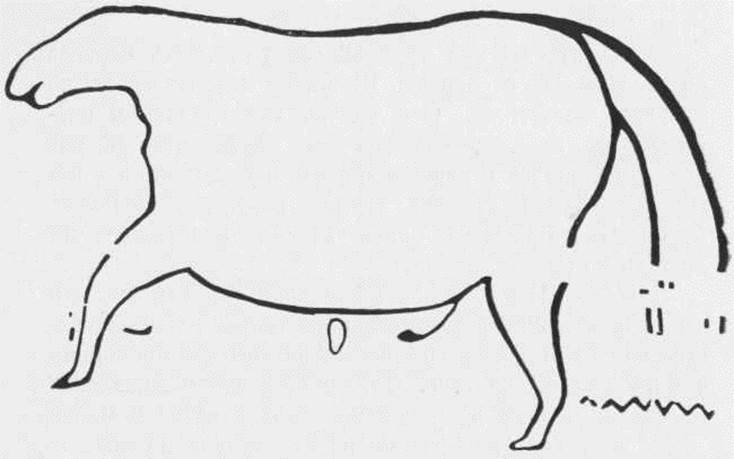

... На протяжении трёх километров вдоль берегов Лены, недалеко от деревни Шишкино, тянутся скалы из красного известняка. Они сильно выветрились и растрескались, но на поверхности ещё видны сотни рисунков, относящихся к разным эпохам, в том числе и к палеолиту. Самая древняя группа рисунков, открытых А.П. Окладниковым, представлена изображениями лошади и быка.

Лошадь размером 2,8×1,5 м показана так же, как и на гравированных изображениях, только одним линейным контуром. Здесь ещё не соблюдены все пропорции и формы тела животного. Туловище в целом тяжёлое и массивное, а ноги непропорционально коротки и малы.

Но весь контур коня смотрится необычайно цельно. Первобытный художник достигает выразительности одной чёткой линией, передающей объём корпуса, характерную горбоносую, с мягкими губами морду, длинный и широкий хвост. Этому лаконизму соответствует и расцветка: контур лошади выполнен одной бледно-красной краской (рис. 6).

В росписях пещер эпохи позднего палеолита, как правило, встречаются единичные изображения животных. Даже в тех случаях, когда наблюдается большое число рисунков (например, в Альтамирской пещере), в них не обнаруживается логической последовательности, никакой определённой смысловой связи. Но уже в позднемадленский или мезолитический период (переходный этап от палеолита к неолиту, примерно с 15 по

Рис. 6. Лошадь. Живописное изображение на скале близ деревни Шишкино. Сибирь.

(Открыть Рис. 6 в новом окне)

8-6 тысячелетия до н.э.) наряду с изображениями отдельных животных появляются изображения целых сцен. К, числу таких изображений относятся наскальные рисунки в ущелье Зараут-Сай.

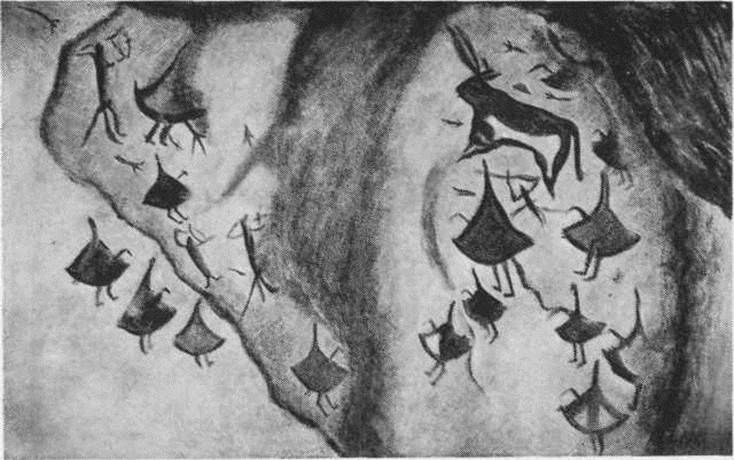

Интересная сцена охоты на дикого быка находится в центральной части одной из пещер Зараут-Сая (рис. 7). Охотники, одетые «в плащи», маскирующие их под птиц-дроф, окружают быка, прекрасно изображённого художником. Могучее животное мчится в страхе, оно — уже добыча охотника: в ухо его вонзился дротик, в грудь — копьё, в спину летит камень из пращи.

Рис. 7. Сцена охоты. Живописное изображение в пещере Зараут-Сай. Узбекская ССР.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

Фигура быка, очерченная контуром, передана в хорошо схваченном движении и интересно решена в цвете. Художник выполнил изображение одной только охрой различных оттенков — от красно-коричневого до нежно-лилового. Используя эти оттенки, он передаёт не только натуральную окраску шерсти быка, но уже начинает моделировать отдельные части тела животного. Овладевая объёмной трактовкой фигуры в цветовом решении, художник использовал различную интенсивность одной и той же краски. Таким образом, ещё в те давние времена люди стали выявлять силу тона, что является

одним из главных художественных средств искусства живописи.

Итак, овладевая умением изображать видимый мир, уточняя представления об окружающей действительности, первобытный человек обогащал мир своих чувств. При этом элемент одарённости у отдельных людей, конечно, играл значительную роль в их творчестве, но художников-профессионалов ещё не существовало, и всё, что изготовлялось людьми, было проявлением мыслей и чувств коллектива родовой общины, делалось для всех и от лица всех.

Жилища. ^

В позднем палеолите складываются и первые основы строительства. Сооружение жилищ было вызвано необходимостью укрыться от холодов, защитить себя от нападения зверей (чертёж и фотографии на щите 7). Остатки палеолитических жилищ обнаружены в разных областях нашей страны. На стоянке Мальта найдены постройки овальной формы. Но основным и наиболее распространённым типом жилища были прямоугольные полуземлянки с наружными выкладками из камней. Такие полуземлянки имели в длину 4-6 м, а в ширину — около 3-4 м.

Изучая остатки жилищ стоянки Мальта, археологи выяснили, что в качестве строительного материала применялись кости крупных животных. Кости служили столбами для стен — больших и плоских известняковых плит, поставленных вертикально.

Сооружая свои жилища с чисто утилитарной целью, палеолитический человек стал впервые сознательно

вырабатывать конструкцию жилища — овальной или прямоугольной формы. Это было важным этапом в развитии строительства: человек осмыслил, что вертикальные стены и перекрытия организовывают пространство в объёмную форму. Такое зарождение элементарных понятий пространства и объёма позволяет нам говорить о зачатках архитектуры в эпоху палеолита.

Г.С. Плетнёва

Г.С. Плетнёва