|

|

|

|

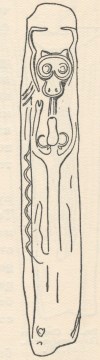

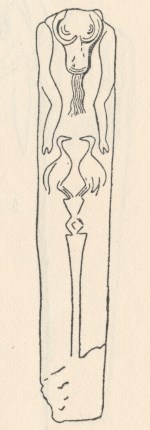

Рис. 6 [стр. 10]. Вишап из Имирзека

|

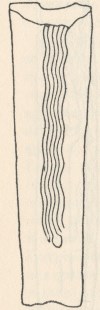

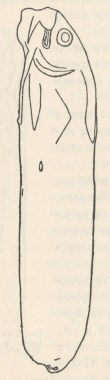

Рис. 7 [стр. 10]. Вишап из Имирзека

|

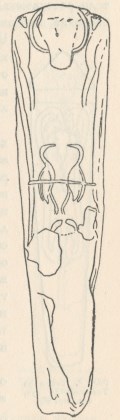

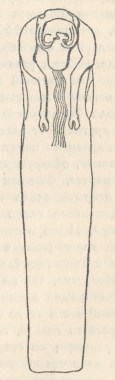

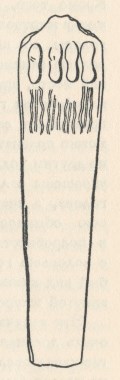

Рис. 8 [стр. 11]. Вишап из Имирзека

|

вытекает вода. Нижняя часть памятника лишена каких бы то ни было изображений (рис. 7).

Третий имирзекский вишап, к сожалению скверно сохранившийся, имеет на обороте несколько необычное изображение. В верхней его части помещены четыре головы животных с изливающимися из пастей струями воды. Каждая струя состоит из трёх линий, прямой в середине и двух волнистых по бокам (рис. 8). Но первое впечатление о полном отличии имирзекских вишапов от найденных в Аждаха-юрта неверно. Так, пятый вишап из обнаруженных в Имирзеке воспроизводит форму рыбы с широкой плоской головой, знакомую нам по Аждаха-юрта.

Кроме вишапов, встреченных целыми группами, были открыты также и отдельно лежащие вишапы.

Всего работами Н.Я. Марра и Я.И. Смирнова обнаружено 23 памятника, в число которых входят как целые вишапы, так и обломки.

Уже из нашего краткого обзора видно, что вишапы открытые в Гехамских горах, представляют большое разнообразие типов. Характеристика основных типов, дана Н.Я. Марром в его работе, посвящённой вишапам:

«Эти загадочные памятники-стелы распадаются на два типа: камни одного типа представляют рыбу, это настоящие вишапы; камни другого типа имеют на себе изображение того или иного животного, чаще изображение воловьей или часто буйволиной головы.

В каждом типе имеются разновидности: так, в вишапах замечаем, что прежде всего сами рыбы, высекаемые из камней, разного вида: в одних случаях широкая голова сома, в других заострённая голова местной рыбы чанара. Кроме того, на вишапах бывает символическое изображение жертвоприношения в виде буйволовой или воловьей головы со шкурою, причем на одних вишапах этот рельеф занимает свободное от существенных их очертаний место, ниже пасти или на груди, на других буйволова или воловья голова со шкурой перекинута через голову, прикрывает её, и лишь по общим очертаниям туловища можно признать в камне вишапа. Есть ещё разновидности по другим подробностям. Звериные камни в большинстве украшены воловьею головою, иногда на них не воловья голова, а инай-буйвола и т.п. Камни с воловьею головою обыкновенно колоссальные, проявляют отличия в подробностях. Впрочем, такие колоссальные камни с воловьею головою приходится рассматривать как особый вид камней-вишапов, пасти которых прикрыты перекинутой шкурою животного».

Эти замечательные памятники искусства, отражающие очень древние религиозные представления, для археологов-кавказоведов явились крайне загадочными, так как их нельзя было связать ни с одной из групп известных археологических памятников. Н.Я. Марр в своём докладе о вишапах, читанном в декабре 1910 года в Русском Археологическом Обществе, говорил по поводу этих изваяний: «Поиски надо продолжать. Ведь это совершенно новый мир».

Поиски были продолжены, но результаты сказались не сразу. В 1927 г. экспедицией Комитета охраны древностей Армении были открыты вишапы на северо-

восточном берегу оз. Севан, у Артанышского залива, на низменном берегу озера. Эти вишапы оказались не только по внешнему виду тождественными открытым в Гехамских горах. Они также оказались связанными с целой оросительной системой, время сооружения которой остаётся невыясненным. Во всяком случае, после этой новой находки вишапов стало совершенно очевидно, что эти скульптуры являлись статуями богов, охранителей и покровителей земледелия и ирригации.

В дальнейшем в Армении был обнаружен и третий пункт местонахождения вишапов. На этот раз — на южном склоне горы Арагац, но так же как и в Гехамских горах, значительно выше жилых мест, в местах летних кочевий.

Вишапы находятся на левом берегу р. Архашан по дороге из сел. Бюракан на Арагацскую высокогорную метеорологическую станцию, ниже каменистой гряды, называемой «Каракап», поблизости от Анбердского замка и кочевий Джангир-ога. Местные жители эти памятники называют «могилами огузов» (великанов), принимая их за верхние плиты могил в виде крупных каменных ящиков. В действительности никаких признаков древнего кладбища около вишапов нет, но зато есть очень отчётливые следы древних каналов и даже целой ирригационной системы, состоявшей из искусственных озёр (бассейнов), соединённых каналами.

И совершенно бесспорно, что именно с этой системой горной ирригации и были связаны три вишапа, лежащие в настоящее время среди пастбища на склоне Арагаца. 1 [сноска: 1 Эти вишапы были обследованы археологической экспедицией Армянского филиала АН СССР и Государственного Эрмитажа, работавшей в 1936 г. в Анбердском замке.] Первый из них, самый крупный, достигал

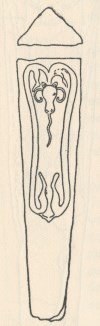

Рис. 9 [стр. 15]. Изображение на вишапе из Джангир-ога, на Арагаце

(по схематической зарисовке).

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

5.06 м длины, при 0.97 м ширины в верхней части и 0.52 м ширины в нижней части. В верхней части, в невысоком рельефе выполнена голова животного со свисающими рогами и торчащими вверх ушами; морда продолговатая, из рта вытекает вода, по бокам головы следы изображения шкуры. От морды вдоль по туловищу вишапа идут два ряда чашечных углублений, которые внизу сходятся вместе и продолжаются в один ряд (рис. 9).

Остальные два вишапа сохранились очень плохо, и изображения на них неразличимы. От второго вишапа сохранился лишь обломок нижней части, представляющий каменную глыбу длиною в 3.42 м, при ширине в 0.92 м. Третий вишап этой группы сильно засыпан землёй, но в верхней его части отчётливо различима голова животного, выполненная в очень высоком рельефе. Сходство этих вишапов с Гехамскими бросается в глаза даже с первого взгляда. Вслед за обнаружением вишапов в Армении начались интенсивные поиски такого же рода памятников и в южной Грузии. Уже давно было высказано предположение, что каменный столб в сел. Мурджахети, в четырёх километрах к югу от Ахалкалаки, относится к этой группе памятников. В верхней его части имеются рельефные изображения, среди которых можно различить две птицы и двуглавую змею. Никаких признаков обработки каменного столба в форме рыбы нет.

Местными жителями этот каменный столб был связан с культом фалла и, согласно народным повериям, он

способствовал увеличению молока у кормящих женщин Но это, повидимому позднейшее переосмысление значения памятника, так как символические элементы изображения на его верхней части относятся к совершенно иному кругу представлений.

Второй памятник, связывающийся с вишапами, находится в селении Гандза, расположенном на реке Топаравани, соединяющей Топараванское озеро с озером Туман-гёль. Этот памятник имеет очень много общих черт с вишапами Гехамских гор; даже его внешняя форма несколько напоминает рыбу. Но особенно интересны изображения, высеченные на этом вишапе. В верхней его части различима фигура, в виде стрелы, воспроизводящая, возможно, голову змеи, соприкасающаяся с диском. Ниже снова изображен диск и под ним две птицы, стоящие друг перед другом, очень напоминающие таковые же фигуры на вишапах Токмаган-гёля и Имирзека. Конечно о тождестве камня из Гандзы с вишапами Гехамских гор говорить нельзя, но общие элементы в них несомненно имеются.

За последнее время к этой группе прибавился ещё один памятник, стоящий наиболее близко к вишапам Армении. У сел. Шипяк-Саномер, на территории работ Храмской гидроэлектрической станции был обнаружен каменный столб, очень близкий по форме к рыбе. В верхней его части имеется изображение глаза, сбоку ломаная линия, воспроизводящая воду. Общая его высота равнялась 1.40 м. От вишапов Армении этот памятник отличается лишь по технике обработки: в то время как там все изображения выполнены рельефом, на памятнике из Шипяка они нанесены путём углублений.

Л.М. Меликсет-Беков, изучавший мегалитические памятники южной Грузии, приводит ещё несколько камен-

ных столбов, напоминающих вишапы, но их сходство с вишапами Армении довольно отдалённо.

Три приведённые выше памятника всё же бесспорно говорят о культовых статуях южной Грузии, аналогичных по своему значению вишапам Армении, тем более, что и условия горной ирригации в этих районах Кавказа в общих чертах сходны. На основании материала, которым мы располагаем в настоящее время, разумеется нельзя установить район распространения вишапов.

Существуют сведения, правда недостаточно проверенные, что в бассейне р. Чорох, около озера Зиарет, имеются каменные столбы, числом от 25-30, на которых изображены змеи, ящерицы, буйволы и головы других животных. Очень вероятно, что вишапы будут встречены и к югу от Аракса.

По связи с вишапами довольно давно указывали на каменные стелы, напоминающие по своей форме рыб, найденные на Северном Кавказе (Кубань). Так, при раскопке одного из курганов в хуторе Зубовском в 1899 г., на глубине 1.40 м от вершины, была встречена каменная стела, по своей форме напоминающая рыбу; на это указывает и круглое углубление, в виде глаза, на конце, соответствующем голове. На конце, противоположном голове, в рельефе изображена цепь и две фигуры собак, заключённые в круг. Курган этот, повидимому, относится к сарматскому времени, но связать эту стелу с каким-либо погребением в кургане не представилось возможным.

Вторая стела была найдена в 1903 г. при раскопке одного из курганов в станице Усть-Лабинской. И тут стела, так же как и в Зубовском кургане, была обнаружена в верхнем ярусе.

Надо заметить, что форма этих двух стел настолько неясна, что отнесение их к разряду вишапов может быть допущено только с большими оговорками.

Более правомочно сопоставление с Гехамскими вишапами каменных памятников из Северной Монголии, также изображающих рыб.

Один такой камень был найден около сел. Туран, на южном склоне Саянских гор. Привожу его описание: «В верхней части камня имеется ясное очертанье рыбьего глаза, декоративно соединённого с жабрами, которые сплошною лентою отделяют глаз от остальной части орнамента. Далее, сверху вниз следует испорченная часть орнамента, а ещё ниже фигуры птиц: три больших аиста, стоящих на одной ноге один под другим».

Разумеется, что этот камень из северной Монголии по своему внешнему виду очень отличается от вишапов Армении, их тождества и нельзя было ожидать, но для нас очень интересно, что при сходных условиях в совершенно разных местах создаются одинаковые по содержанию памятники.

Вишапы Гехамских гор оказываются не случайными памятниками, созданными фантазией их творцов.

И если для археологов Кавказа в настоящее время не ясна ещё датировка вишапов, то условия, в которых они возникли, представляются совершенно определёнными.

Эти памятники находятся в горах, вне пределов постоянного обитания, и связаны с горной ирригацией, имеющей целью увеличение воды в реках, а также и для нужд скотоводства (водопой для скота).

Древнейшие памятники показывают, что освоение человеком горных районов на Кавказе и в Закавказье

происходило в процессе развивающегося скотоводства, с использованием горных лугов для летних пастбищ скота.

Вместе с этим процессом развития скотоводства в горы поднимались и поселения; таким образом появлялась форма полукочевого хозяйства.

На территории Армении скотоводство никогда не было единственной формой хозяйства: уже с древнейших эпох, с конца третьего тысячелетия до х.э. мы можем наблюдать развитие земледелия, причём долина среднего течения р. Аракса (Айраратская низменность) является во всей Передней Азии одним из наиболее благоприятных мест для развития земледелия. Но вместе с тем земледелие в этом районе требовало искусственного орошения, для чего с древнейших времён использовалась вода горных рек, стекающих в низменность. Поэтому количество воды в этих реках не было безразличным для земледельческого населения, а регулирование количества воды становилось насущной потребностью. Для этой цели и была создана горная ирригация, в тех районах, которые были освоены скотоводами. С этой ирригационной системой и связаны культовые статуи — вишапы, отражающие целый комплекс религиозных представлений, связанных не только с земледельческими и скотоводческими культами, но также и с первобытным тотемизмом.

Именно в этих условиях и создавался в Закавказье мифический образ вишапа, который не случайно связан с каменными статуями в Гехамских горах.

Б.Б. Пиотровский

Б.Б. Пиотровский