Н.М. Никулина

Н.М. Никулина

Искусство Ионии и ахеменидского Ирана

по материалам глиптики V-IV вв. до н.э.

// М.: «Искусство». 1994. 144 с. + 2 вклейки 64+96 л. ISBN 5-210-00251-9

(«Из истории мирового искусства»)

Оглавление

I. К истории вопроса. — 11

II. Восточногреческие геммы и художественная культура Ионии.

1. Художественный стиль гемм восточногреческого круга и искусство ионийских центров. — 16

2. Датировка и классификация гемм восточногреческого круга. — 35

Первая группа: геммы последних десятилетий V в. до н.э. или, условно, позднего V в. до н.э. — 35

Вторая группа: геммы рубежа V и IV — первой половины IV в. до н.э., или, условно, первой половины IV в. до н.э. — 38

Третья группа: геммы 50-30-х гг. IV в. до н.э. или, условно, второй половины IV в. до н.э. — 48

3. История и иконография. — 49

III. Греко-персидские геммы и искусство ахеменидского Ирана.

1. Официальное искусство Ирана в эпоху Ахеменидов, «имперский» стиль. — 60

2. Искусство периферийных областей персидского государства времени Ахеменидов и глиптика греко-персидского круга. — 86

Греко-персидские многогранные печати. — 87

Греко-персидские скарабеоиды. — 94

Печати IV-III вв. до н.э., предэллинистического и раннеэллинистического периодов, близкие греко-персидским резным камням. — 109

Список сокращений. — 114

Примечания. — 116

Вклейки:

Илл. 1-228. — 64 листа между стр. 64 и 65

Илл. 1-566, Табл. I. — 96 листов за стр. 144

(5/6)

Памяти моего учителя Марии Ивановны Максимовой посвящается.

(6/7)

Введение. ^

Проблема взаимосвязи и взаимовлияния различных культур в районах периферии Греческого и Римского мира всегда привлекала внимание исследователей. Эта тема захватывает бесконечным многообразием аспектов, неповторимостью исторических судеб, разнообразием локальных вариантов. Она увлекает неожиданностью сочетаний и сложным переплетением традиций, контрастностью полученных результатов. Особый интерес, в частности, вызывают вопросы, касающиеся культуры и искусства Малой и Передней Азии в доэллинистический период (главным образом в IV в. до н.э.), так как от разрешения их во многом зависит не только современное представление об истории культуры Античного мира и Древнего Востока, издавна находившихся в постоянной связи, но и правильное понимание отдельных этапов и характера эллинизации.

В Малой и Передней Азии с начала XX в. были проведены и проводятся большие археологические работы, давшие чрезвычайно интересный материал для изучения истории, культуры и искусства этих областей: раскопки американских археологических экспедиций в Лидии (в Сардах), французских экспедиций в Ликии, Киликии и Сирии, германских и австрийских на восточном побережье Средиземного моря (например, в Милете и Эфесе), турецких на территории Фригии и Южного Причерноморья. Не меньшую роль и дальнейшем развитии науки сыграли также эпохальные раскопки в Персеполе, Таксиле на северо-западе Индии, Ай-Хануме на северо-востоке Афганистана и в нашей стране, в Закавказье и Средней Азии.

Археологические открытия на территории Индии, Афганистана, Средней Азии достаточно ясно показывают не только роль греков в истории культурного развития стран эллинизированного Востока, но и степень распространения их влияния, дошедшего до столь отдалённых областей и оказавшегося там весьма устойчивым. Одновременно становится бесспорным и плодотворное обратное влияние Востока на искусство Греции, существовавшее с самых ранних этапов развития греческих государств и не прекращавшееся даже в сложных исторических ситуациях.

Обширный материал, полученный в результате археологических работ и научных исследований, даёт возможность вновь вернуться к некоторым нерешённым вопросам, унаследованным от прошлого поколения учёных. В числе этих вопросов находится и известная

(7/8)

проблема восточногреческого и греко-персидского искусства, вызывавшая некогда ожесточённые споры между крупнейшими специалистами антиковедами и востоковедами. Её исследованию и посвящается настоящая работа.

Впервые эта проблема была поставлена в литературе знаменитым немецким исследователем Адольфом Фуртвенглером в 900-е гг., на рубеже нашего века. Он изложил её в особом разделе своего фундаментального трёхтомного труда по истории античной глиптики, который до сего времени остаётся основополагающим в этой области. В то время она решалась исключительно на материале резных камней, хотя и предполагала другие виды изобразительного искусства. Однако скоро, казалось бы, узкая проблема происхождения гемм «греко-персидского» круга — памятников, имеющих сложную смешанную стилистику, напоминающих и греческие и иранские, переросла в широкую проблему взаимосвязи двух крупнейших культур Древнего мира I тыс. до н.э., взаимовлияния древнегреческого и древнеиранского, или, как его тогда называли, древнеперсидского искусства. Отстаивая греческое авторство произведений названного круга, одни учёные утверждали приоритет античной традиции, другие, в противовес им, старались доказать самобытность древнеиранской художественной культуры, с которой связывали эти произведения.

В настоящее время благодаря накопленному в результате исследований материалу появилась возможность иначе взглянуть на данный круг памятников — на восточногреческое, ионийское и греко-персидское искусство — и представить вызывавшую споры проблему по-новому. В своих ранее опубликованных работах автор этой книги предложил третий вариант решения, связав феномен греко-персидского искусства с территорией Древней Анатолии, с теми южными и западными малоазийскими областями, которые издавна находились под перекрёстным влиянием древнегреческой и древнеиранской культур и ассимилировали его на основе собственных художественных традиций (Ликия, Кария, Лидия, Мизия, Фригия).

Цель данной работы — обосновать эту точку зрения, разделяемую теперь целым рядом исследователей, на широком художественном материале.

Ещё одна задача нашей книги — показать в связи с Анатолией и Ираном восточногреческое искусство и глиптику, чего не предпринималось в таком аспекте ранее.

Благодаря замечательным археологическим открытиям XX в. можно представить себе эпоху неолита и ранней бронзы на территории Древней Анатолии, что же касается более позднего периода, II-I тыс. до н.э., то его материал известен лишь фрагментарно. Увеличивается число открытых памятников, однако изучение их ещё не позволяет создать связную картину развития разнообразной художественной культуры этого региона.

Рассматриваемая проблема в какой-то мере дополняет уже известное о малоазийских территориях, ставит их в иную, более сложную связь и зависимость, даёт возможность интересных сопоставлений. Разрабатываемая тема взаимосвязей позволяет говорить, кроме того, и об особом значении Ионии, малоазийских её земель, в общем процессе художественного и культурного развития Древней Греции и Древнего мира в целом. Привлекаемый материал показывает важность ионийских влияний, распространявшихся в западном и восточном направлениях, и их традиционность, устойчивость, действенность не только на раннем, архаическом этапе древнегреческой истории, но и в следующий за ним классический период — эпоху господствующего влияния Аттики.

Время, о котором идёт речь в работе, — последние десятилетия V-IV в. до н.э. — довольно сложный и интересный период как в истории древнегреческих государств, так и в истории Древнего Ирана. Достигнув вершины своего процветания, обе соперничавшие стороны — Греция и Персия — уже вступили в пору нараставших внутренних противоречий, значительно усложнивших картину их общественно-политического и экономического развития. Однако в области культуры, в том числе и художественной, ещё продолжала сохраняться высота достижений классического этапа. Движущиеся навстречу друг другу волны «эллинизации» и «иранизации», захватившие промежуточные малоазийские территории, проявляют свою созидательную силу и в памятниках архитектуры, и в памятниках изобразительного искусства.

В результате обобщения широкого и разнородного материала художественной культуры провинций персидской державы Ахеменидов складывается более ёмкое представление об искусстве этого государства, которое можно трактовать не только как искусство господствующего официального направления («имперский» стиль), но и более расширительно, с учётом художественных достижений всех территорий этой огромной монархии («смешанный», в том числе и так называемый греко-персидский стиль).

(8/9)

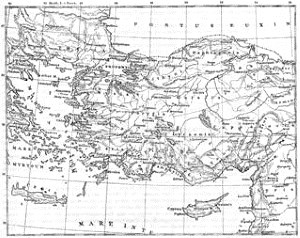

Карта Ионии и Малой Азии в V-IV вв. до н.э.

Карта взята из атласа «Die Welt der Antike» (VEB Hermann Haack).

Предлагаемое вниманию читателя исследование строится на большом материале, с привлечением не только произведений глиптики, но и памятников других видов искусства. Геммы, относящиеся к кругу «восточногреческих» и «греко-персидских» камней, составляют исходный материал. Однако параллельно рассматриваются и общие вопросы восточногреческого, древнеиранского искусства, поскольку разговор о глиптике невозможен в отрыве от общего художественного контекста, от вопросов, связанных с художественным стилем этого искусства. Произведения глиптики (греческой, древнеиранской, собственно малоазийской) в совокупности с различными памятниками монументального и других видов искусства позволяют создать интересную картину-панораму и ощутить органичность многих процессов и связей в области искусства изучаемых территорий.

В работе используются памятники глиптики, происходящие из разных собраний: из коллекций советских музеев, в основном Государственного Эрмитажа, располагающего очень богатым фондом, и крупнейших зарубежных коллекций.

Как известно, геммы (в данном случае имеются в виду только цветные камни, вырезанные вглубь, то есть инталии) получили широкую сферу распространения в искусстве Древнего мира, служа и амулетом, и знаком собственности — печатью, и изящным украшением. Они были более распространены, чем произведения других видов древнего искусства, особенно монументального. К тому же они дошли до нас в неизмеримо большем количестве, чем, например, произведения монументальной скульптуры. Прочный материал гемм — цветные полудрагоценные камни и драгоценные металлы — в значительной мере способствовал их долговечности, что теперь даёт нам возможность широкого их научного использования.

(9/10)

В качестве стилистических и иконографических аналогий привлекаются прежде всего монеты, поскольку именно они наиболее близко связаны с резными камнями, а затем уже — произведения скульптуры (круглой скульптуры и рельефа), изделия торевтики, ювелирного ремесла, расписные вазы.

Глиптика — тот исключительный вид изобразительного искусства, который фокусировал сразу и живописные и пластические достижения своего времени. Двоякая природа этого вида художественного творчества, основанного как на живописном, так и на пластическом видении, оправдывает привлечение двух параллелей, живописи и скульптуры, одновременно.

Поскольку геммы (произведения собственно глиптики) и монетные штемпели (произведения особого её вида — монетной глиптики) нередко исполнялись одними и теми же мастерами, объединение этого материала представлялось плодотворным, важным в исследовании. В целом памятники-аналогии создают необходимое ощущение живой среды, в которой существовала и развивалась восточногреческая, малоазийская и древнеиранская глиптика.

Помимо всего сказанного рассматриваемые в работе памятники глиптики, являясь подлинными произведениями древнегреческой, древнеанатолийской и древнеиранской скульптуры, в какой-то мере расширяют накопленные знания о развитии данного вида искусства и в классической Греции, и в классическом Иране. Это также кажется нам существенным.

Изучение искусства «греко-персидского» круга и его связей с культурой Восточной Греции во второй половине V — IV в. до н.э. важно и для понимания самого античного греческого искусства (особенно ионийского), и для понимания искусства Древнего Ирана (в широком и узком значении этого понятия). Необходимо оно и для исследования художественного творчества разных малоазийских народов, входивших в состав древнеиранского государства, для исследования культуры и искусства Северного Причерноморья и Закавказья, районов, во многих отношениях тесно связанных с Анатолией. Актуальность данной темы сохраняется и сейчас.

В заключение хотелось бы выразить глубокую признательность всем, кто помог в осуществлении и публикации данной работы. Прежде всего мы должны поблагодарить сотрудников Государственного Эрмитажа: О.Я. Неверова и В.Г. Луконина за любезно предоставленную широкую возможность изучения памятников глиптики, Е.В. Зеймаля и В.К. Афанасьеву за консультации в вопросах переднеазиатской культуры. Хотелось бы высказать слова благодарности и сотрудникам Государственного Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: Н.А. Сидоровой, дававшей необходимые советы в процессе подготовки книги к изданию, И.Д. Марченко, С.И. Ходжаш и Р.Д. Шуриновой, при участии которых можно было исследовать печати московского собрания.

Автор благодарит также зарубежных специалистов, с которыми он находился в переписке: А. Серига, Дж. Рихтер, К. Шефольда, Дж. Бордмана и Э. Цвирляйн-Диль, — за поддержку и внимание, которое они в своё время проявили к этой работе.

Слова особой признательности посвящаются М.И. Максимовой, внесшей значительный вклад в изучение проблемы греко-персидского искусства и античной глиптики, учёному, занявшему видное место не только в отечественной, но и в мировой науке. Именно М.И. Максимовой автор этой работы обязан многими своими знаниями, научными интересами, определённой исследовательской позицией. М.И. Максимова открыла своим ученикам не только особый мир искусства резьбы по цветным камням и драгоценным металлам, привила серьёзный интерес и любовь к этой области древней культуры, она открыла для них науку о резных камнях, являющуюся важной частью востоковедения и антиковедения.

* * *

На полях книги даются ссылки на иллюстрации: ссылка, начинающаяся со слова «Табл.». имеет в виду сводную таблицу типов печатей в конце книги; курсивом указаны номера иллюстраций, помещённых в тексте; прямым шрифтом обозначены номера иллюстраций альбома, данного в конце книги.

В альбомной части в чёрно-белой печати памятники (оригиналы) воспроизводятся в натуральную величину, с увеличением даются лишь оттиски. В цветных иллюстрациях памятники даны с увеличением в 3-4 раза, а оттиски в 1,5-2 раза.

При цветных воспроизведениях гемм — а это исключительно памятники отечественных собраний — мы сознательно даём их оттиски в мелкоструктурной глине, материале, которым пользовались для этого в древности (обычно оттиски с резных камней выполняются в гипсе).

Отпечатки в глине, уступая гипсовым в чёткости, обладают особой пластической выразительностью и живостью, позволяют лучше понять художественные достоинства памятника и приблизиться к оригиналу.

Resume. ^

The relationship between the different cultures of the outlying areas of the Greek and Roman worlds and their influence on one another has always attracted the attention of scholars. There has been particular interest in the culture and art of Asia Minor in the prehellenistic period (especially in IV century B.C.). Not only contemporary notions of the cultural history of Ancient world and Ancient East which maintained close contacts from time immemorial but also our understanding of certain stages and character of hellenization depend on how we view these questions.

Successful archeological surveys in different areas of Asia Minor, on the coasts of the Mediterranean and the Black Sea, in Iran, Afghanistan, North West India, Central Asian, and the Caucasus have provided much intriguing information for the study of the history, culture and art of these territories.

They have demonstrated not only the important role the Greeks played in the cultural development of the countries of the Hellenized East but also the extent of this influence reaching outlying areas and proving to be quite permanent in some of them. Conversely, it is possible to trace the influence of the East on Greek art beginning as far back as the early periods of the development of Greek states and continuing even through complex historical periods. Greece and Ahaemenid Iran were rivals not only in a historical sense but also in the sphere of art.

A vast amount of material collected recently permits us to return to certain questions of theory that have caused much discussion among leading students of Classical Greece and Oriental history. Among them is the well-known question of Eastern Greek and «Greco-Persian» arts. The famous German researcher Adolf Furtwangler first discussed the problem in specialist literature at the turn of the 20th century.

At that time it was dealt with mainly on the basis of evidence supplied by certain gemmstones-glyptics — although the evidence of other arts was also taken into account. Yet, very soon this narrow question about the origin of Greco-Persian gemmstones of complex mixed style became the broader question of the correlation of two greatest cultures of the Ancient World in the first millenium B.C.

Some scientists, defending the Greek origin of these artefacts were trying to prove preeminence of a classical artistic tradition, others were trying to show the originality of the artistic culture of ancient Iran to which they ascribed these objects.

Nowadays a wealth of evidence produced by extensive research makes it possible to take a fresh look at Ionian and Greek-Persian artefacts and see a controversial problem in a new light.

In his earlier published works the author of this monography suggested a third version by relating the origin of the phenomenon of Greco-Persian art to the territory of ancient Anatolia, particularly those Southern and Western regions of Asia Minor that for years were under the influence of Ancient Greek and Iranian cultures assimilating them into their own artistic traditions (Lykia, Karia, Lidia, Misia, Phrigia, Cyprus).

The main purpose of this work is to substantiate this point of view by drawing on a rich variety of art sources. The other aim is to show the relationship between East-Greek art and glyptics on the one hand Anatolia and Ancient Iran on the other and give a chronological classification of the gemmstones of Eastern Greece. The major works on ancient glyptics (the fine work by J. Boardman and P. Zazoff’s wide-ranging monograph) pursue other aims (in their correspondent sections).

Our chosen approach. An examination of monumental art works and small artefacts such as glyptics and coins in a broad context widens our knowledge of Ionia, Asia Minor and

(143/144)

Ahaemenid Iran helps to show comprehensively the interrelationship of their artistic cultures, and demonstrate the organic character and regularity of many historical and artistic processes.

Even a partial analysis of various material sources from the Persian provinces gives a better idea of the art of the great Ahaemenidan state. This art evidently can be treated not only as the Iranian art of the dominant official style (the «imperial» style) but also as the sum total of the arts of all the territories of that enormous empire (a «mixed» style which included a «Greco-Persian» style).

The period dealt with in this work (the last decades of V-IV centuries B.C.) is a complicated and very interesting period not only in the history of the Greek states, but also in the history of Ancient Iran.

Having achieved the peak of their prosperity both rival states, Greece and Persia, had entered a period of growing internal contradictions that greatly complicated their political and economic development. Yet the level of their cultural progress in the classical period including the arts was still maintained.

The waves of Hellenization and Iranization that converged on Asia Minor displayed a largely creative force both in architecture and the fine arts.

|