|

|

(224/вклейка) |

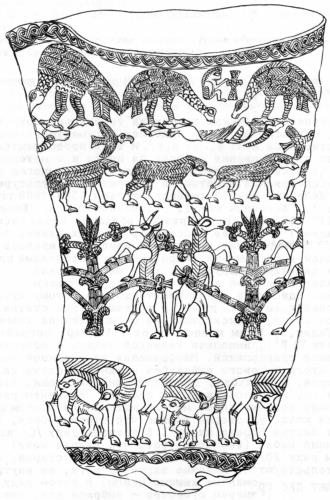

Золотой сосуд с «историей козы» из Марлика (прорисовка).(Открыть в новом окне) |

Владимир Григорьевич Луконин (1932-1984).(Открыть фото в новом окне) |

тери, повернувшей к ней голову (в нижнем регистре, повторено пять раз), встречается на памятниках искусства древнего Востока, главным образом на печатях, нередко (наиболее ранние из тех, что удалось найти, — приблизительно XVII в. до н.э.), но точная аналогия сцены с изображением лани есть только на плакетках из резной кости, хранящихся в Аббег-музее и относимых к знаменитому кладу из Зивие. Даже в том случае, если эти плакетки и не были найдены именно в Зивие, они ничем не отличаются по стилю и технике от многочисленных таких же плакеток, бесспорно принадлежащих к этому кладу и опубликованных как в первой работе А. Годара, посвящённой Зивие, так и в последней работе Р. Гиршмана. [5]

Плакеток с газелью и детёнышем всего три, [6] это обрамлённые рельефной рамкой узкие полосы (12,1×2,8 см). Две из них изображают двух пасущихся горных коз (вправо) и одну газель, повернувшую голову к детёнышу, сосущему молоко. На третьей плакетке [7] та же сцена, но повёрнутая в другую сторону, детёныш газели опустился на согнутые передние ноги. [8]

К изображению в нижнем регистре марликского кубка чрезвычайно близки не только сама композиция, но и стилистические детали (выделенная передняя лопатка, рёбра, изображение шерсти по краю туловища). Все они не только присутствуют на плакетках резной кости (условно эта группа названа «местной» в отличие от костяных плакеток в типичном позднеассирийском стиле, также найденных в Зивие), но и характерны для изображений реальных и фантастических животных на предметах из золота, происходящих из Зивие. В частности, именно этими стилистическими признаками отличаются, например, изображения львов в сцене борьбы царя со львом на деталях золотой обивки колчана (?), хотя и выполненного в ассирийском духе и по позднеассирийской иконографической схеме, но отличного от собственно ассирийских композиций, [9] как, впрочем, и от изображений животных на резной кости, происходящей из раскопок Арслан-Таша [10] и Нимруда. [11]

Даты этих плакеток, разумеется, зависят от даты всего комплекса Зивие, но тот неоспоримый факт, что в резной кости Зивие имеются определённые отличия по стилю от резной кости Хасанлу IV, обнаруженной в бесспорном археологическом контексте и датируемой IX в. до н.э., [12] равно как и близость плакеток из Зивие аналогичным изделиям из Нимруда, позволяют помещать их где-то в пределах второй половины VIII в. до н.э. [13]

Композиция во втором регистре (два козла с прямыми рогами у «древа жизни», повторена три раза) сама по себе также имеет немало аналогий, прежде всего в древнемесопотамской глиптике. Два козла (преимущественно горные) по сторонам «древа жизни» и в IX-VIII вв. остаются широко распространённым сюжетом как на уже упоминавшихся изделиях из кости, так и на других памятниках. [14] И само «древо жизни», и поза козлов на кубке близки изображениям на нижнем фризе луристанского бронзового колчана

из Метрополитен-музея, датируемого VIII — началом VII в. [15] Однако иконографически наиболее близкий тип козлов в той же позе представлен на фаянсовом цилиндре средне-эламского периода (около XIII в. до н.э.), найденном Р. Гиршманом в Чога Занбиле. [16] Та же иконография козлов, но в иной композиции (крылатый лев и пара козлов) представлена и на золотой чаше «из Амлаша», экспонировавшейся в 1961 г. в Париже; [17] сосуд датирован Р. Гиршманом IX-VIII вв. (эту дату Р. Гиршман предложил для всех сосудов из Амлаша), [18] хотя зависимость изображений козлов на нем от чогазанбилского цилиндра очевидна. [19] Дата амлашского кубка тем не менее может быть и более ранней, если учитывать, например, очень своеобразную «геометрическую» штриховку на туловищах козлов и оленей (в нижнем регистре амлашского кубка) — двойными линиями с полукружьями (такую же, как и на баранах, изображённых на дне вазы из Хасанлу [20]), и рельефные розетки в том же нижнем регистре, похожие на розетки серебряной обкладки, найденной где-то в Иране и отнесённой Э. Порада ко времени, близкому к дате вазы из Хасанлу. [21]

Что же касается «древа жизни», листья которого объедают козлы на марликском кубке, то оно бесспорно ассирийское — VIII в. до н.э. Разделка туловища и ног козлов, приём изображения шерсти — такие же, как в нижнем регистре. Таким образом, если иконографические аналогии изображениям нижнего регистра (плакетки «местного стиля» из Зивие) дают дату не ранее второй половины VIII в. до н.э., то для второго регистра даты получаются более широкие — от XIII до IX в. (цилиндрические печати, широко распространённые в Северо-Западном Иране и Прикаспии, а возможно, и золотые сосуды Амлаша), но стиль исполнения — тот же, что в нижнем регистре.

В четвёртом регистре трижды повторена композиция, изображающая двух грифов, клюющих мёртвого горного козла (с большими загнутыми рогами). Ближайшие иконографические аналогии этой сцене — от касситских цилиндрических печатей (XIV-XIII вв.) через хеттские рельефы Кара-тепе, вплоть до ранних чернофигурных кратеров из Вари (около Афин) — проследила Э. Порада в уже упоминавшейся статье, посвящённой раннеиранской иконографии. Э. Порада считает, что этот мотив появляется (на второстепенном плане) в касситский период, и полагает, что и позже, на хеттских рельефах, да и на серебряных обкладках с территории Ирана (XII-XI вв.), мотив двух хищных птиц и их жертвы — горной козы, или газели (на обкладках), или козла (в рельефах Каратепе) — это мотив, связанный с символикой выигранного сражения, «удачи во время боя», и потому он всегда сопутствует изображениям воинов. [22] Таким образом, сюжетно-иконографические аналогии четвёртому регистру марликского кубка — от XIII до IX в., а стилистические особенности (изображение самой горной козы) — такие же, как в нижнем регистре. Использованная мастером композиция могла быть заимствована или непосред-

ственно с цилиндрических печатей касситского времени, или скорее с более поздних воспроизведений этой сцены на каких-то иных памятниках, вроде серебряных пластин-обкладок из Северо-Западного Ирана. [23]

Приведённые сопоставления показывают, что мастер, изготовивший марликский кубок с «историей козы», использовал готовые образы, существовавшие в нескольких разных изобразительных языках, но все они были для него в равной мере чужими, а сам кубок нельзя отнести ни к одному из тех культурных миров, изобразительные традиции и приёмы которых нашли в нём отражение.

К сожалению, археологический «контекст» кубка с «историей козы» также не даёт ясного ответа на вопрос, кем и когда он был изготовлен. По форме и по орнаментации краёв и дна этот кубок входит в обширную группу золотых, серебряных и бронзовых сосудов, найденных на территории Южного Азербайджана и Прикаспия как археологами, так и при неконтролируемых раскопках (золотая ваза из «Сгоревшего здания I» в слое Хасанлу IV; [24] другие сосуды из марликского могильника, из которых опубликовано девять золотых сосудов [25] и пять серебряных; [26] два золотых и несколько серебряных и бронзовых сосудов из района Калураза в Гиляне; [27] золотой сосуд с изображениями львов, найденный в 1934 г. вместе с золотым и бронзовым кинжалами и большим количеством керамики при строительстве бассейна во дворце Реза-шаха в Калардаште в Мазандеране; [28] и, наконец, более двух десятков сосудов того же стиля, попавших через антикварный рынок в различные музеи и частные собрания [29]). Даже наиболее надёжный из перечисленных археологический комплекс — «Здание I» слоя Хасанлу IV — датируется достаточно широко, если говорить о слое в целом, — X-IX вв., а гибель здания относят примерно к 800 г. до н.э. [30]

Раскопки в самом Марлике (в долине р. Гоухарруд, у дороги из Тегерана в Казвин, близ сел. Несфи) начались в конце 1961 г. и заняли два сезона. Всего было раскопано 53 погребения (автор раскопок выделяет четыре типа). [31] Открытие этого могильника вызвало большой интерес, но оценки научного качества раскопок колебались от самых восторженных [32] до самых критических. [33] Вызывает серьёзные сомнения датировка могильника XII-Х вв. (период «Железный век I»), так как там присутствуют предметы, относящиеся и к более позднему времени — вплоть до VII в. до н.э. [34] Значительный разрыв в датах вещей, происходящих, судя по предварительным публикациям, из одной могилы (три-четыре века и более), и явно длительное существование самого могильника в целом, разновременность погребений в нём, не позволяют сколько-нибудь уверенно опираться на суммарные датировки, а детальным описанием археологических обстоятельств, при которых был найден кубок с «историей козы», мы не располагаем.

Таким образом, наиболее поздняя иконографическая аналогия (для нижнего регистра кубка) — не ранее второй по-

ловины VIII в. до н.э. — определяет и дату сосуда в целом, а археологические материалы не противоречат такой датировке, но не более.

Воспроизведённые на кубке композиции — «цитаты» из различных изобразительных «текстов», потерявшие и свой первоначальный смысл, и символику. И для мастера-торевта, изготовившего сосуд, эти «тексты» были явно чужими. Создатель марликского кубка, конечно, не «антиквар», выискивавший определённые древние образы на древних памятниках. Наоборот, он пользовался, видимо, тем, что находилось у него под рукой — компактными произведениями, широко распространёнными в Северо-Западном Иране в VIII или даже VII в. до н.э.: цилиндрические печати ― митанийские, эламские, касситские, ассирийские ― обнаружены в нескольких могильниках периодов «Железный век I-III», раскопанных на этой территории (в том числе в Сиалке В, в могильниках Нуристана, [35] да и в самом Марлике [36]) . Предположение, что этот мастер был иранцем, а сделанный им кубок — одно из наиболее ранних произведений иранского искусства, дошедшее до нас, не только вполне объясняет сочетание в одном произведении нескольких (и весьма далёких друг от друга) художественных традиций, но и хорошо согласуется и с общеисторической ситуацией в Иране во второй половине VIII-VII в., и с археологическим «контекстом» самого Марлика и расположенных в этом же районе памятников, и, наконец, с дальнейшими путями формирования иранского искусства на раннем этапе, его закономерностями и принципами.

Марликский кубок в этом отношении существенно отличается от целого ряда близких ему по времени памятников торевтики. У нас нет, например, ни необходимости, ни оснований искать иранскую интерпретацию для изображений на знаменитой чаше из Хасанлу (боги, герои, звери и чудовища в сценах заклания овец, борьбы героя с человеко-драконом, ритуального убийства ребёнка, полёта девушки на орле) [37] — это скорее всего иллюстрации к местным хурритским мифам, сохранённым в хеттской передаче («Божественное царство», «Песни Улликумы»), которые выполнены в единой и внутренне не противоречивой изобразительной традиции.

Мы не знаем иранского мифа, запечатлённого на кубке, но гораздо важнее другое: можно проследить, как это повествование составлялось из совсем других историй — позднеассирийской лани с детёнышем, эламского или амлашского козла у ассирийского «древа жизни», касситской горной козы и грифов, с помощью которых мастер марликского кубка всё же рассказал свою историю. Регистр с дикими кабанами (или волками?) — по-видимому, теми самыми, которые задрали козу (третий регистр, «шествие» из шести зверей), — мастер, возможно, скомпоновал самостоятельно. Вероятно, среди памятников Северо-Западного Ирана со временем можно будет найти похожую процессию зверей, но сочетания её с грифами (над ними) не встречается, кроме этого кубка, нигде больше. Обезьяноподобное существо в самом верхнем регистре между грифами (повторено трижды,

над каждой парой грифов), там, где в оригинальной касситской композиции должна была находиться муха, также не встречается нигде, кроме марликского сосуда. Это существо с человеческой (?) головой, покрытым шерстью телом, странными лапами и маленьким хвостиком. Одной из лап оно трогает цветок позднеассирийского «древа жизни», орнаментированного, однако, так же, как и оперение на шеях грифов.

Это создание — опять творчество мастера кубка, что-то вроде «фонетического комплемента к иноязычной идеограмме», опять связь всех разнородных цитат в одно целое — некий сказочный персонаж, связывающий всё, что изображено на кубке, в единое повествование. У мастера кубка для этого персонажа не было никакой модели, никакой похожей композиции, он — целиком порождение творческой фантазии мастера, он и определяет границы этой фантазии.

Рассказ на кубке — это рассказ о жизни и смерти, простой, бесхитростный, лишённый начисто той сложной символики и смысла, которые имели отдельные фразы, из которых он составлен, в своих родных языках. Кто этот мастер? Иранец, мидиец? Во всяком случае, он не ассириец, не хуррит, не эламитянин. Мне уже приходилось писать о том, что именно по такой модели создавались памятники раннеиранского искусства — мидийского, раннеперсидского и искусства скифов на стадии Келермесса. [38]

Примечания.

[1] Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племён Передней Азии. М., 1970.

[2] Краткий обзор см.: Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980, с. 43-71, где указана и основная литература, [Теперь см. также: Медведская И.Н. Иран последней четверти II тысячелетия до н.э. по археологическим материалам. К ранней истории иранских племён. Автореф.канд.дис. Л., 1978; Medvedskya I.N. Iran. Iron Age I. — British Archaeological Reports. L., 1982, №126].

[3] Negahban E. A Preliminary Report on Marlik Excavation. Teheran, 1964 (далее — Negahban E. Marlik), fig. 113, pl. IV, c. 54-55.

[4] Там же, с. 54-55.

[5] В обострившихся в последнее время спорах вокруг комплекса Зивие дебатируется уже не только вопрос о датах вещей, не только вопрос о том, было ли Зивие погребением или кладом, но и, главное, все ли предметы «из Зивие», хранящиеся во многих музеях мира, принадлежат к этому комплексу. Крайней точки зрения придерживается О. Маскарелла (Muscarella O. «Ziwiye» and Ziwiye. The Forgery of a Provenience. — Journal of the Field Archaeology. 1977, vol. 4, c. 197-219; он же. The Treasure that Just Grew and Grew. — The Sunday Times. 1978, May 7, c.17), утверждающий, что среди вещей, приписываемых «сокровищу Зивие», часть — современные подделки, часть — вещи, найденные во время коммерческих неконтролируемых раскопок на северо-западе Ирана, и лишь небольшая часть, преимущественно изданная А. Го-

даром (Godard A. Le Trésor de Ziwiyé (Kurdistan). Haarlem, 1950), возможно, связана с этим кладом. В ответ на это Р. Гиршман опубликовал книгу «Tombe princière de Ziwiyé et le début de l’art animalier Scythe». P., 1979 (вышла посмертно), где дал детальное описание истории находки, раскопок и ряд новых фотографий предметов из Зивие в коллекциях музеев Тегерана и Лувра. По мнению Р. Гиршмана, все эти вещи происходят из кургана вождя скифов Мадия, сына Партатуа, похороненного в Зивие около 624 г. до н.э.

[6] Wilkinson Ch.K. Ivories from Ziwiye. Bern, 1975, с. 29-30, fig. 10, a, b.

[7] В коллекции Метрополитен-музея; первая публикация — в 1952 г., почти сразу же после первой публикации «клада из Зивие» (Wilkinson Ch.K. Some New Contacts with Nimrud and Assyriya. — Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. 1952, vol. 10, №8, c. 233).

[8] Часть такой же плакетки опубликована и у А. Годара (Le Trésor de Ziwiyé, с. 80, fig. 69).

[9] См., например, Wilkinson Ch. Ivories, с. 74-75, но близкая стилизация рёбер и лопаток характерна и для ассирийских рельефов конца VIII — начала VII в. (например, см.: Barnett R. Assyrische Palastreliefs. Prague, 1956). Такая стилизация появляется, во всяком случае, после Тиглат-Паласара III (ср.: Barnett R., Falkner M. The Sculptures of Tiglat-Palasar III (745-727 B.C.) at Nimrud. L., 1962).

[10] Thureau-Dangin A. Arslan Tash. P., 1931, pl. XXXVII-XLI.

[11] Barnett R. The Nimrud Ivories in the British Museum. L., 1957.

[12] Muscarella O. Hasanlu 1964. — Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. 1966, №3, c. 121-135.

[13] Ч. Вилкинсон датирует резную кость из Зивие временем после Тиглат-Паласара III (745-727): Wilkinson Ch. Ivories, с. 16. Связи по мелким стилистическим признакам некоторых сосудов Марлика с памятниками Зивие уже отмечались (см.: Porada E. The Art of Ancient Iran. N.Y., 1965, с. 133-134). Золотая голова льва из могилы в квадрате XVII E (Negahban E. Marlik, №85) , возможно, принадлежала золотому браслету, похожему на браслет из Зивие (см.: Porada E. The Art of Ancient Iran, pl. 39).

[14] Например, на глазурованном кирпиче (egyptian blue) из Хасанлу IV. См.: Porada E. The Art of Ancient Iran.

[15] Издавался неоднократно (например, Ghirshman R. Perse. Proto-Iraniens. P., 1962, fig.91), аналогичный — в музее Иран-и Бастан. Стиль этого колчана очень близок к стилю некоторых сосудов из Амлаша (в частности, см.: 7000 Years of Iranian Art. N.Y., 1964, №67 В, pl. XII; ср.: Hakemi A. Excavations in Kaluraz, Gilan. — Bulletin of the Asia Institute. Shiraz, 1973, vol. 3, c. 7, fig. 3, 5) и, соответственно, некоторых закавказских бронзовых поясов. Сосуд, близкий к этому стилю, опубликован и Е. Негахбаном (Marlik, fig.107, fig. 17В).

[16] Porada Е. The Art of Ancient Iran, fig. 30.

[17] Из коллекции Долорес Селиковиц (Нью-Йорк). См.: 7000 Years, №67 А, pl. VI; Ghirshman R. Perse. Proto-Iraniens, fig. 36.

[18] См.: 7000 Years, с. 14-15. Дата вполне согласуется с археологическими материалами из Амлаша, изданными А. Хакеми.

[19] Erlenmeyer M.-L., Erlenmeyer H. Frühiranische Stempelsiegel II. — Iranica Antiqua. Leiden, 1965, vol. 5, fasc. 1, c. 10, n. 3.

[20] Brentjee В. Die orientalische Welt. В., 1970, Taf. XXV.

[21] Porada E. The Problems of Iranian Iconography. — The Memorial Volume of the Vth International Congress of Iranian Art and Archaeology. Vol. 1. Tehran, 1972, с. 163-177, fig. 2. Дата, предлагаемая ею для этого объекта — XII-XI вв., — прямо зависит от её датировки вазы из Хасанлу, но последнюю можно датировать и более поздним временем — IX в. до н.э.

[22] Porada E. The Problems of Iconography, с. 174-176. Иконографическую параллель этой сцене в хеттских рельефах из «загородного дворца» Каратепе см.: Lloyd S. The Art of Ancient Near East. L., 1971, fig. 184.

[23] Пластинки принадлежали А.М. Саклеру и сейчас хранятся в Музее Колумбийского университета (Нью-Йорк). Одна из них опубликована А. Фракас (Animal Style Art from East to West. N.Y., 1970, c. 33, №6). Те же самые источники, тот же мир образов в целом и та же сцена — в нижнем регистре луристанского бронзового колчана из коллекции Барьбе. Общая дата таких колчанов — VIII-VII вв. Мастер колчана использует для изображений в пяти регистрах преимущественно митанийские и среднеассирийские печати, как и мастер марликского кубка. Некоторые из образов этого колчана связываются и с сосудами «марликского стиля». См.: Moorey P.R.S. Some Elaborately Decorated Bronze Quiver Plaques made in Luristan, c. 750-650 B.C. — Iran. 1975. vol. 13, c. 24, fig. 5.

[24] Dyson R. Digging in Iran: Hasanlu 1958. — Expedition. Vol. 1. Philadelphia, 1959, c. 4-17; он же. Notes on Weapons and Chronology in Northern Iran around 1000 B.C. — Dark Ages and Nomads с. 1000 B.C. Istanbul, 1964, c. 42. Вазе из Хасанлу посвящена обширная литература, насчитывающая более сотни названий.

[25] Negahban Е. Marlik, fig. 107, 109, 111-114, pl. VIII A, B. Девятый сосуд — с изображением крылатых льво-сфинксов с бородатыми человеческими головами — опубликован Е. Негахбаном в газетной заметке (Illustrated London News. April 28, 1962).

[26] Negahban E. Marlik, fig. 103-105, 108 (последний — серебряный «чайник» с золотыми аппликациями). Пятый серебряный сосуд — с изображением оленей — опубликован в Illustrated London News, May, 1962. Очень близкий сосуд фигурировал на выставке «7000 лет искусства Ирана», организованной Р. Гиршманом в январе 1961 г. в Париже (Sept mille ans d’art en Iran. Paris, octobre 1961 — janvier 1962, №71, pl. VIII). См. также рисунок этого же сосуда: Culican W. The Medes and Persians. N.Y., 1965, fig. 102.

[27] Краткое описание: Хакеми А. Предметы из металла, найденные в районе Калураза (на перс. языке). — The Memorial Volume of the Vth International Congress of Iranian Art and Archaeology. I. Tehran, 1972, c.8-9. Воспроизведения: Hakemi A. Excavations in Kaluraz, c. 7.

[28] Публиковался неоднократно. Описание обстоятельств находки и некоторые найденные с сосудом материалы (в том числе горло и ножка от ещё одного золотого сосуда) см.: Samadi H. Les découvertes fortuites. — Arts asiatique. P., 1959, t. 6, c. 175-183, fig. 2-16.

[29] Наиболее интересные фигурировали на выставке «7000 лет искусства Ирана» в Париже (Каталог, №64-67, 71-80), в том числе и электровый сосуд, приобретённый Лувром (Parrot A. Acquisitions inédites du Musée du Louvre. — Syria. 1968, vol. 35, pl. XV). Бронзовые сосу-

ды того же стиля см.: Muscarella О. A Bronze Vase from Iran and Its Greek Connections. — Metropolitan Museum Journal. N.Y., 1972, vol. 5, c. 25-50.

[30] [Теперь предложено связывать гибель здания с походом Саргона 714 г. до н.э. — Медведская И.H. Хасанлу IV и некоторые вопросы истории Урарту IX-VIII вв. до н.э. (доклад в июле 1984 г. на XXXI Международном ассириологическом симпозиуме — Rencontre assyriologique internationale ).]

[31] Общее описание в советской археологической литературе см.: Погребова М.Н. Иран и Закавказье в раннем железном веке. М., 1977, с. 154-156.

[32] Литературу до 1976 г. см. в цитированной работе М.Н. Погребовой. Некоторыми исследователями Марлик рассматривался как один из эталонных памятников для периода ЖВ I, а его материалы часто привлекали для датировки памятников соответствующего периода в Закавказье.

[33] Так, в письме ко мне от 3 января 1978 г. Р.М. Гиршман писал: «Девять десятых вещей, фигурирующих в отчете Е. Негахбана, не происходили из раскопок. Большинство вещей было реквизировано полицией у местного населения в ряде деревень Амлаша и Марлика».

[34] Подробнее об этом см.: Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980, с. 59-64.

[35] Vanden Berghe L. Excavations in Luristan. Kalleh Hissar. — Bulletin of the Asia Institute. Shiraz, 1973, c. 25-26, fig. 8-11. О распространении древневосточных цилиндров в Северо-Западном Иране и Закавказье см.: Пиотровский Б.Б. Урартские надписи из раскопок Кармир-блура. — Дьяконов И.М. Урартские письма и документы. М.-Л., 1963, с. 10-13 (там же основная литература).

[36] Negahban Е. The Seals of Marlik-Tepe. — The Journal of Near Eastern Studies. Chicago, 1977, vol. 36, №2.

[37] См. примеч. 24.

[38] Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977, с. 8-36 [Эта статья В.Г. Луконина была написана в 1978 г. Небольшие дополнения, сделанные при подготовке её к печати, даны в квадратных скобках].

В.Г. Луконин

В.Г. Луконин