|

|

|

|

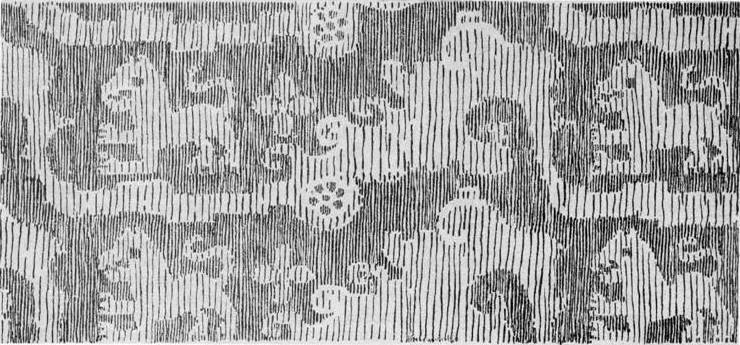

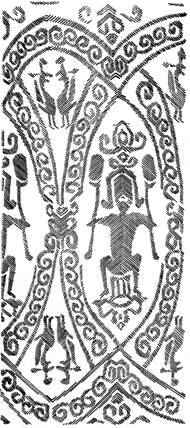

Рис. 3. Полихромная ткань с облачными лентами и животными. 567 г. Астана.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

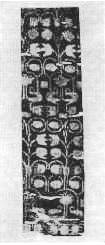

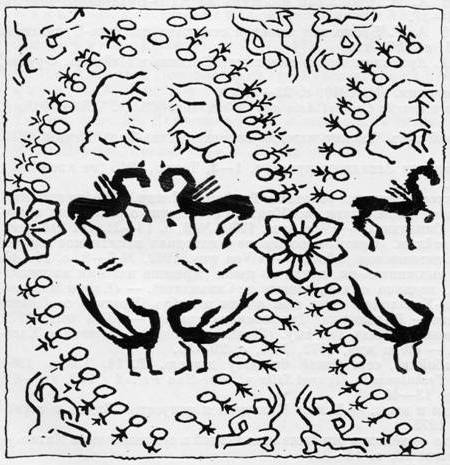

Рис. 4. Полихромная ткань со стилизованными растениями. 364 г. Астана.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

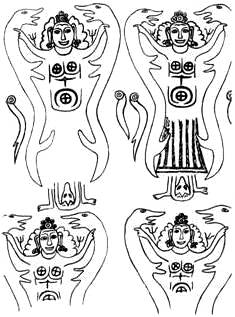

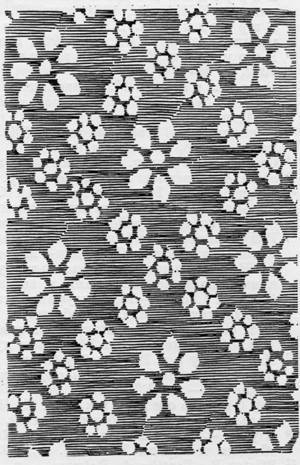

Рис. 5. Вышивка с изображением божества-сян.

|

Значительная часть интересующего нас материала происходит из хорошо известного могильника Астана в Турфанском оазисе, расположенного в 4 км к северо-востоку от развалин Кара-ходжа близ деревушки Астана. Этот могильник был впервые обследован японской экспедицией Отани в 1913 г. [14] Затем в 1916 г. там работала экспедиция А. Стейна, [15] в 1928-1930 гг. раскопками занимался китайский археолог Хуан Вэнь-би, [16] и, начиная с 1959 г., в этом могильнике производят раскопки Академия наук КНР и синьцзянский музей. [17] Особую ценность представляет тот факт, что большинство обнаруженных там тканей имеют точную датировку, основанную на данных могильных надписей или текстов, содержащихся среди могильного инвентаря. На основании находок мы можем судить, что могильник в Астане просуществовал с конца III в. по VIII в. (самая ранняя из зафиксированных дат — 273 г., самая поздняя — 778 г.), и значительная часть происходящего оттуда материала датируется IV-VI вв. По содержанию надписей можно считать, что в могильнике хоронили знатных людей из Гаочана, бывшего в течение долгого времени столицей нескольких местных династий. Последняя из них — Лян — была в 640 г. уничтожена Танской империей, захватившей Турфанский оазис.

Говоря о технике изготовления тканей в рассматриваемый период, можно сказать, что в основном продолжается ханьская традиция. Узор на большинстве известных нам полихромных тканях образуется несколькими разноцветными основами, причем утки играют лишь вспомогательную роль. Характерно также преобладание уточного раппорта (т.е. в направлении основных нитей), а также наличие цветных полос по направлению основы. Вместе с тем, судя по публикациям, а также по материалам из Кара-Булака и тканям из находок А. Стейна (Индийский Национальный музей, Дели), можно говорить о новых процессах: на тканях встречается более жёсткая крутка нитей, отличная от ханьской более резкая цветовая гамма, а также уменьшение основного раппорта. Известны ткани, где узор выткан утком. [18] Как свидетельствуют находки из Кара-Булака и Астаны, техника переплетения камчатных тканей продолжает ханьскую традицию. Существенные изменения претерпевает, однако, орнаментация.

По традиционным китайским представлениям, среди художественных шёлковых тканей первое место принадлежит вышивкам, вслед за ними идут полихромные и газовые ткани и, наконец, камка. Письменные источники сообщают нам, что в это время продолжается изготовление тканей типа чжичэн, производство которых началось в ханьское время. [19] Среди известных нам находок они пока ещё отсутствуют.

Существенным техническим нововведением для рассматриваемого периода было появление набойки, проникшей в III в. из Египта и Индии по Шёлковому пути в Центральную Азию, а затем в Китай. Многочисленные свидетельства проникновения этой техники сохранились среди материалов Лоуланя, Ния и Астаны. Как свидетельствуют письменные источники, в V-VI вв. эта техника получила в Китае уже достаточно широкое распространение. [20]

Орнаментация тканей этого периода — картина весьма пёстрая и сложная. В какой-то степени она отражает сложные процессы, происходившие в искусстве Дальнего Востока. Прежде всего можно выделить небольшую группу тканей с простым орнаментом геометрического происхождения. Это камчатные ткани из Кара-Булака и Пальмиры с шахматным

узором [21] и полихромная ткань из Астаны, датированная по документу 588 г. [22] Здесь же можно упомянуть также о камчатной ткани из Астаны с ромбическим орнаментом, [23] аналогичной ткани, найденной в Керчи Корейшей, [24] и простейших набойках. [25] В китайском источнике IV в. «Записи о Е» (Ечжунцзи) говорится о продолжении ханьской традиции в орнаментации тканей. Там упоминаются орнамент «бошань», т.е. «облачные ленты», «кизиловый орнамент» и тканые надписи, знакомые нам по находкам ханьского времени. Об этом сообщается и в нескольких других текстах, приведённых в экциклопедии XII в. «Высочайшее обозрение годов Тайпин» (Тайпин юйлань). [26]

Как известно, в китайском орнаментальном искусстве периода Хань ведущее место занимали так называемые облачные ленты — стилизованное изображение даосского рая с фантастическими и реальными животными и небожителями-сян. Орнамент подобного типа встречается на двух тканях, относящихся к началу существования астанского могильника, т.е. к IV-V вв. [27] Маленький раппорт узора по основе на этих тканях свидетельствует о начале разложения древней традиции.

Полихромная ткань, найденная в Лоулани (рис. 2), [28] отличается от остальных тканей этого могильника резкой цветовой гаммой и более плотной скруткой нитей. В её орнаменте наблюдается одна существенная деталь: наряду с элементами зооморфного происхождения в узор ткани вводятся стилизованные четырёхлистники. Это нововведение, неизвестное в ханьское время, обязано своему появлению западному влиянию, восходящему к эллинистической традиции. В дальнейшем оно получает широкое распространение, и на многих барельефах вэйского времени (V-VI вв.) можно видеть стилизованные цветы, заполняющие свободное пространство.

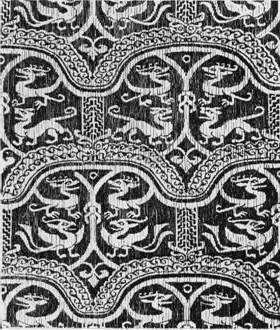

Заключительный этап развития этой важнейшей разновидности восточно-азиатского орнамента прослеживается на полихромной ткани из Астаны, датированной могильной надписью 567 г. (рис. 3). [29] В орнаменте сохраняется ханьская традиция: крылатые звери с рогами, птичьи головки и прожилки на лентах, полосы основы, окрашенные в разные

|

|

|

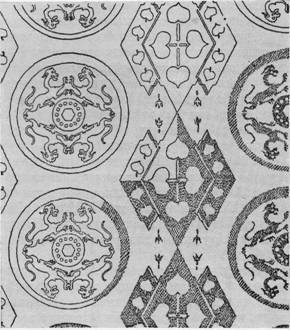

Рис. 6. Камчатная ткань с изображением зеркал и четырёхлистников. III в. Пальмира. Прорисовка.(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

Рис. 7. Полихромная ткань с изображением драконов и фениксов в ячейках. V-VI вв. Дунхуань. Прорисовка.>(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

Рис. 8. Камчатная ткань с изображением человеческих фигур и четырёхлистников. III-IV вв. Кара-Булак. Прорисовка.(Открыть Рис. 8 в новом окне) |

цвета. Вместе с тем в узор ткани введены стилизованные цветки, в рисунке чувствуется жёсткость и отсутствует ханьский ритм, подчёркивающий движение. Это — завершение темы, просуществовавшей в китайском искусстве около восьмиста лет.

Весьма интересна полихромная ткань из Астаны, датированная 364 г. (рис. 4). [30] Орнамент её, на первый взгляд, состоит из стилизованных растений с цветками (подобный тип узора в «Ечжунчцзи» называется кизиловым). Однако аналогии с ханьскими тканями и вышивками убеждают нас в том, что узор ткани из Астаны также представляет собой заключительный этап эволюции одной из разновидностей птицы-дракона — темы, игравшей значительную роль в орнаментальном искусстве древнего Китая. На этой ткани связь с прототипом полностью утрачена, и под влиянием новых идей и образов её узор становится близок к растительному. Лишь путём аналогий мы можем догадаться о первоисточнике этого орнамента.

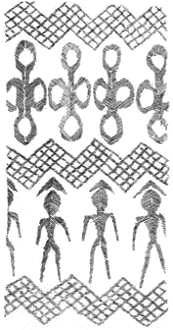

В ханьских традициях выполнена и вышивка из Кара-Булака (рис. 5). На ней изображены даосские божества-сян с птичьей головой и характерной шапкой в виде фригийского колпака. Предметы, которые они держат в руках, как-то связаны с элексиром бессмертия. Изображения небожителей-сян с подобными предметами можно встретить на позднеханьских зеркалах. [31] Шестилопастные цветы, помещённые под ними, — цветы водяного каштана — лин, игравшего важную роль в даосских рецептах достижения бессмертия и часто встречающегося на бронзовых зеркалах. [32] В это переходное время в тканые узоры вводятся и изображения зеркал, как об этом свидетельствует камчатная ткань из Пальмиры (рис. 6). [33] Стихи императоров-поэтов вэйского У-ди (220-226) и циньского Вэнь-ди (371-373) сообщают о тканях с узором в виде дисков-би. [34]

Традиционные орнаменты занимают в декоре тканей периода Шести династий сравнительно небольшое место. В это время в Китай попадают и получают широкое распространение орнаментальные мотивы, проникшие на Дальний Восток по Шёлковому пути из сасанидского Ирана, Средней Азии, эллинистического Ближнего Востока и Индии. Это был период бурного процесса усвоения и переработки новых чужеземных мотивов. Одним из них на китайской почве была суждена долгая жизнь, другие появляются только лишь эпизодически.

Ярким примером эллинистического влияния может служить ткань из Астаны, датированная могильной надписью 541 г. На ней можно видеть образы, идущие от средиземноморского эллинизма: Геракл, душащий змей, птицы с человеческими головами, элементы растительного орнамента. В то же время сюда введены и китайские мотивы, прежде всего китайские фениксы-фынхуан и олени. [35]

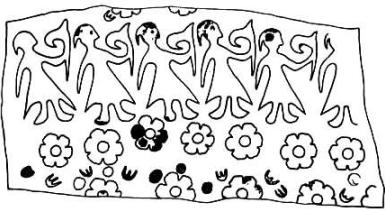

Интересна вышивка, обнаруженная в Дуньхуане и датированная вотивной надписью 486 г. [36] На ней изображены донаторы, вероятно, тоба-Вэй, в некитайской одежде, украшенной сердцеобразными узорами, — элемент, берущий свое начало от западноэллини-

Рис. 9. Полихромная ткань с изображением птиц. V-VI вв.(Открыть Рис. 9 в новом окне) |

Рис. 10. Полихромная ткань с изображением животных в клетках. 631 г. Астана.(Открыть Рис. 10 в новом окне) |

стических тканей. Цветочный бордюр вышивки находит аналогии в росписях пещер Юнгана и свидетельствует также и об индийском влиянии. [37]

К периоду Шести династий относится распространение специфического типа орнамента, который можно назвать «ячеечным». Он состоит из ритмических кривых, образующих «ячейки», с помещёнными в них образами зооморфного или растительного происхождения. Подобная композиция западная, точнее средиземноморская, и восходит к древним ближневосточным прототипам. [38]

Типичный орнамент такого типа находится на полихромной ткани из замурованной пещеры в Дуньхуане. На ней кривые образуют ячейки, расположенные рядами в шахматном порядке. Ячейки одного ряда заполнены фантастическими птицами двух типов, разделённых стилизованным «древом жизни». В другом ряду птицы заменены драконами (рис. 7). [39] В этом орнаменте ярко выявляется смешение западных и исконно китайских элементов. О связи со средиземноморской традицией говорит общая схема композиции: «древо жизни» с типичным узлом посредине, завитки в виде бегущей волны и характерные перемычки. Несомненно, китайского происхождения птицы, драконы и маски в ячейках. В какой-то мере причудливая смесь местных и чужеземных элементов декора ткани может характеризовать ткацкое орнаментальное искусство этого переходного периода.

В подобном стиле выполнена камчатная ткань из Астаны, обнаруженная вместе с золотым оттиском монеты Юстиниана I (527-565). [40] Здесь в ячейках, образованных кривыми, помещены стоящие фронтально человеческие фигурки. Такие же фронтально расположенные человеческие фигурки

Рис. 11. Камчатная ткань с изображением Кай-Кавуса. 631 г. Астана. Прорисовка.

(Открыть Рис. 11 в новом окне)

имеются и на камчатной ткани из Кара-Булака (рис. 8). Подобная постановка фигурки не характерна для древнего китайского искусства и восходит, вероятно, к коптской традиции. Ячеечный тип орнамента, по-видимому, позднее VII в. не встречается, и в декоре танских тканей он уже не применялся.

В. Сильван в 20-х гг. XX в. доказала китайское происхождение полихромной ткани с изображением птиц, хранившейся в то время в Шлоссмузеум (Берлин) и датировала её V-VI вв. (рис. 9). [41] Ткань выполнена в традиционной китайской технике, но в манере изображения птиц и их свободном расположении в орнаментальном поле чувствуется западное влияние. Хотя нам известен лишь один образец этого типа, относящийся к периоду Шести династий, но, по-видимому, подобный стиль был распространён в Китае до VII в., о чём свидетельствуют материалы из Сёсоина. [42]

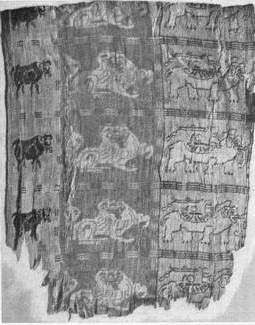

Следует также упомянуть о клеточном типе орнаментации тканей. Образцом этого типа является ткань из Астаны, обнаруженная вместе с документом 631 г. Орнамент её состоит из клеток с помещенными в них вертикальными рядами буйволов, львов и слонов с ездоками на спине (рис. 10). [43] Клеточный тип орнаментации на ханьских тканях не известен. Этот тип декора появился в Китае, вероятно, под западным, скорее всего под индийским влиянием и, судя по материалам из Нара, продолжал существовать в Китае до VIII в. [44]

Несомненно западного, скорее всего, ближневосточного происхождения является так называемый эллипсовидный тип орнаментации тканей. Их декор образован рядами вытянутых окружностей, заходящих одна на другую. Типичным образцом этого стиля может служить орнамент камчатной ткани из Астаны, обнаруженной вместе с документами 596, 604 и 617 гг. [45] Он состоит из рядов, составленных из вытянутых окружностей, заходящих одна в другую, края которых образованы бегущими завитками. Окружности заполнены противостоящими птицами и стилизованными «древами жизни». В орнамент введены иероглиф «гуй» (знатный) и лента из стилизованных цветочных розеток.

Значительный интерес представляет камчатная ткань из Астаны, найденная вместе с документом 631 г. (рис. 11). [46] В знакомую нам эллипсовидную схему помещена сидящая на троне человеческая фигура в двойной трёхрогой короне, держащая в обеих руках палки с утолщениями на концах. Углы заполняют пары стилизованных птиц. По нашему мнению, узор ткани служит иллюстрацией к широко распространенным на Ближнем Востоке сказаниям о полёте Кай-Кавуса (в другом варианте Александра Македонского) [47] на луну, хорошо известного по эпосу «Шахнаме». [48] В соответствии с преданием, изображенный цар-

ственный персонаж держит в руках копья, с укреплёнными на них кусками мяса для приманки орлов, которые должны вознести его на небо. В настоящее время — это самая ранняя из известных нам иллюстраций к знаменитой легенде. Интересно вспомнить «Шахнаме»: завершив свой полёт на небо, Кай-Кавус «опустился в земле Китайской». По иконографии изображение чужеземное, но техника выполнения ткани чисто китайская. Возможно, что ткань была изготовлена в Китае специально для экспорта на Запад. Как свидетельствуют материалы из Сёсоина, эллипсовидный тип орнамента просуществовал в Китае до конца VII — начала VIII в. [49]

К числу средиземноморских нововведений можно причислить и орнамент в виде «жемчужных цепей», образующих овалы, заполненные изображениями чужеземных и местных зверей и птиц. Такова, например, ткань из Астаны, датированная могильной надписью 551 г., в овалах которой находятся крылатые кони, фениксы и медведи [50] (рис. 12).

Техника набойки, пришедшая в III в. с Запада в Китай, принесла с собой ряд новых орнаментальных элементов, главным образом растительного происхождения. В настоящее время нам известно довольно много подобных тканей, датированных IV-VI вв. и происходящих из Ния и Астаны [51] (рис. 13).

К концу периода Шести династий относится появление в Китае так называемого сасанидского орнамента, состоящего из медальонов и пальметок. [52] Расцвет этого узора, занявшего важное место в орнаментальном искусстве танского Китая, относится к VII-VIII столетиям.

Таким образом, изучаемая нами группа тканей, обнаруженных в различных пунктах Шёлкового пути и насчитывающих более тридцати орнаментальных типов, позволяет выявить основные процессы, происходившие в ткацком искусстве Китая в это сложное

Рис. 12. Полихромная ткань с изображением животных и «жемчужных цепей». 551 г. Астана. Прорисовка.(Открыть Рис. 12 в новом окне) |

Рис. 13. Набивная ткань с цветочным орнаментом. V в. Ния. Прорисовка.(Открыть Рис. 13 в новом окне) |

и бурное время. В тот период в шелкоткачестве постепенно угасают ханьские традиции — процесс, который завершается в VI в. Параллельно с этим происходит активное заимствование новых идей и образов, проникающих в Китай по Шёлковому пути. Этот процесс достигает своего апогея в Вэйский период (396-636), когда значительно возрастают внешние связи Северного Китая и, как говорит источник того времени «Записки о монастырях Лояна» (Лоян Целань Цзи): «От гор Циньлиня [Памира] и далее на Запад вплоть до [страны] Дацинь [Византия] из сотен стран и тысяч городов не было таких, кто бы не хотел прибыть сюда. Иноземные торговцы и приезжие барышники день за днём стремились к заставам... Тех, кто поселялся [в столице], счесть было невозможно. Все труднодоступные товары Поднебесной имелись здесь». [53]

Эти новые идеи и образы, в таком изобилии попадавшие в IV-VI вв. на китайскую почву и засвидетельствованные материалами шелкоткачества, послужили питательной средой, на которой смогло расцвести искусство танского Китая.

Примечания ^

[1] Stein A. Ancient Khotan. Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan. Vol. 1. Oxford, 1907.

[2] Пигулевская H.B. Византия на путях в Индию. М.-Л., 1951, с. 87-89, 195-196.

[3] Pfister R. Textiles de Palmyre. Paris, 1934, p. 2-3, 43, fig. 10, p. 45, fig. 12.

[4] Stein A. Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-su and Eastern Iran. Vol. 1. Oxford, 1928, p. 336-345, 426-427.

[5] Huang Wen-pi. The Exploration around Lobnor. A Report on the Exploratory Work During 1930 and 1934. Peiping, 1948, p. 25-27.

[6] Stein A. Innermost Asia... Vol. 3, pl. XLII, LM. 11. 05.

[7] Баруздин Ю.Д. Кара-Булакский могильник. КСИЭ, М., 1957, вып. 26, с. 96-102.

[8] Баруздин Ю.Д., Беленицкий А.М. Бронзовая пластина из Кара-Булакского могильника. КСИА, М., 1961, вып. 86, с. 21-27.

[9] Баруздин Ю.Д., Подольский А.Г. Бронзовая женская статуэтка из Кара-Булакского могильника. КСИА, М., 1961, вып. 85, с. 127-129.

[10] Баруздин Ю.Д., Брыкина Г.А. Археологические памятники Баткена и Меймека. Фрунзе, 1962, с. 56-59.

[11] Беpнштам А.Н. Кенкольский могильник. Л., 1940, с. 22-24.

[12] Stein A. Serindia. Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westermost China. Vol. 4. Oxford, 1921, pl. CXVIII.

[13] Сычжоучжилу. Хань-Тан чжиу. (Шёлковый путь. Тканые изделия периодов Хань-Тан). Пекин, 1972, табл. 17, 18, 48-50 (на кит. яз.).

[14] Сайики коко дзуфу. (Материалы по археологии Западного края), т. 1-2, Токио, 1915 (на япон. яз.).

[15] Stein A. Innermost Asia... Vol. 2, p. 640.

[16] Хуан Вэнь-би, Тулуфань Каогу цзи (Об археологических работах в Турфане). Пекин, 1954 (на кит. яз.).

[17] Синьцзян Тулуфань Асытана бэйцюй муцзан фацзюэ цзян бао (Краткое сообщение о раскопках погребений в северном районе Астана-Турфан, Синьцзян). — «Wen wu», 1960, № 6, с. 13-21; Ли Юй-чунь, Вэйуэр цзычжи цюй вэньу каогу гунцзо гайкун. (Краткое сообщение о находках памятников материальной культуры в Синьцзян-Уйгурском автономном районе). «Wen wu», 1962, № 7-8, с. 11-15; Ся Най, Синьцзян синь фасяньды гудай сычжипинь-ци, цзинь хэ цысы (Древние изделия из шёлка-камки, полихромные ткани и вышивки, недавно обнаруженные в Синьцзяне). «Kaogu Huebao», 1963, № 1, с. 45-76; Тулуфань Асытана-Хэлахочжо гуму цюй цинли цзянбао (Краткое сообщение о находках древних погребений в Астане — Караходжа Турфанского уезда). «Wen wu», 1972, № 1, с. 128; Сычжоучжилу шань синь фасяньды Хань-Тан сыу. (Шёлковые изделия периодов Хань — Тан, обнаруженные на Шёлковом пути). «Wen wu», 1972, № 1, с. 29-36.

[18] Нисимура Н. Сэнсёку (ткани и набойки), сер. Сэкай бидзюцу дзэнсю. Т. 14. Токио, 1964; Riboud К. Further Indication of Changing Techniques in Figured Silks of Post-Han Period (A.D. 4th-6th Century). BCIETA, 1975, No. 41/42, p. 13-40.

[19] Лубо-Лесниченко Е.И. Чжичэн и кэсы. В кн.: Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока. Сборник статей. Л., 1975.

[20] Лубо-Лесниченко Е.И. Жаньцзе — техника окрашивания тканей в средневековом Китае. «Страны и народы Востока». М., 1972, вып. 13, с. 18-21.

[21] Pfister R. Textiles de Palmyre..., p. 45, fig. 12.

[22] Ли Юй-чунь, Вэйуэр цзычжи цюй вэньу каогу гунцзо гайкун, табл. 15 (на кит. яз.).

[23] Stein A. Innermost Asia... Vol. 3, pl. XLV, Ast. VI. 01.

[24] Лубо-Лесниченко Е.И. Древние китайские шёлковые ткани и вышивки. Л., 1961, табл. 9.

(24/25)

[25] Сычжоучжилу. Хань-Тан чжиу, табл. 17, 18, 48, 49.

[26] Riboud K., Loubo-Lesnichenko E. Nouvelles découvertes soviétiques à Oglahty et leur analogie avec les soies façonnées polychromes de Loeau-Lan. Dynastie Han. AA, 1973, vol. 28, p. 18-24.

[27] Stein A. Innermost Asia... Vol. 3, pl. XXXVI, Ast. VI. 204; pl. LXXX, Ast. VI. 1.03.

[28] Ibid., vol. 3, pl. XL. LM. 11.05.

[29] Сычжоучжилу. Хань-Тан чжиу, табл. 25.

[30] Stein A. Innermost Asia... Vol. 3, pl. LXXXVIII, Ast. VI. 02.

[31] Лян Шан-чунь. Яньку цзан цзин (Зеркала, хранящиеся в Яньку), т. 2-в. Бэйпин, 1940, табл. 96 (на кит. яз.).

[32] Кляшторный С., Лубо-Лесниченко Е. Бронзовое зеркало из Восточного Туркестана с рунической надписью. СГЭ, 1974, [вып.] 39, с. 46.

[33] Pfister R. Textiles de Palmyre..., fig. 10.

[34] Цюань Хань Саньго Цзинь Нань Бэй чао ши (Полное собрание стихов периодов Хань, Троецарствия, Цзинь, Северных и Южных династий), т. 2. Пекин, 1958, с. 911; Тайпин Юйлань (Высочайшее обозрение годов Тайпин). Пекин, 1958, цз. 915, с. 3622.

[35] Ся Най. Синьцзян синь фасяньды гудай сычжипинь-ци цзинь хэ цысю, табл. VI, 1. Иерусалимская А.А. Западные ткани на Дальнем Востоке. В кн.: Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока. Л., 1975, с. 46-47.

[36] Сычжоучжилу. Хань-Тан чжиу, табл. 2-3.

[37] Синь фасяньды Бэй Вэй цысю. (Недавно обнаруженная вышивка периода Северная Вэй). «Wen wu», 1973, № 2.

[38] Sullivan М. The Birth of Landscape Painting in China. Berkeley — Los Angeles, 1962, p. 131-133.

[39] Stein A. Serindia... Vol. 4, pl. CXI, Ch. 00118.

[40] Idem. Innermost Asia... Vol. 3, pl. LXXXIV, Ast. 1-5a. 01.C.

[41] Sylwan V. Eine Seide mit spätgriechischen Muster aus dem 5. bis 6. Jahrhundert. «Ostasiatische Zeit schrift», Berlin, 1935, Bd. 21.

[42] Ота Э., Сасаки H., Нисимура К. Сёсоин-но нисики (Полихромные ткани Сёсоина). — «Сёрёбу киё». Киото, 1963, вып. 13, табл. II, 7 (на япон. яз.).

[43] Сычжоучжилу. Хань-Тан чжиу, табл. 27.

[44] Textile Designs of Japan. Vol. 3. Osaka, 1966, pl. 84, 1.

[45] Сычжоучжилу. Хань-Тан чжиу, табл. 46.

[46] Там же, табл. 47.

[47] Банк А.В. Моливдовул с изображением полета Александра Македонского на небо. Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа. Л., 1940, т. 3.

[48] Фирдоуси. Шахнаме, т. 1. М., 1957, с. 436-439.

[49] Textile Designs of Japan. Vol. 3, pl. II, 38.

[50] Ся Най. Синьцзян синь фасяньды гудай сычжипинь-ци цзинь хэ цысю, табл. VI, 2. Иерусалимская А.А. Западные ткани на Дальнем Востоке, с. 47-48.

[51] Сычжоучжилу. Хань-Тан чжиу, табл. 18, 50.

[52] Там же, табл. 28. Дьяконова Н.В. «Сасанидские» ткани. ТГЭ, 1969, т. 10, с. 81-99.

[53] Лоян целань цзи сяошо. («Записки о монастырях Лояна» с комментариями и объяснениями), сост. Чжоу Цзу-лю, Пекин, 1958, с. 67 (на кит. яз.).

Е.И. Лубо-Лесниченко

Е.И. Лубо-Лесниченко