Е.Ф. Королькова

Е.Ф. Королькова

О приобретениях и утратах. История и судьбы коллекций.

// Учёные – наследники пророков. Сборник статей к 80-летию Михаила Борисовича Пиотровского. Том первый. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2024. С. 509-521.

См. файл .pdf, 9,18 Мб.

Музей, вопреки распространённому мнению, – вовсе не только хранилище художественных и исторический ценностей, а особый мир, в котором абсолютно всё имеет свой смысл: и люди, и пространство, и артефакты, содержащиеся в нём, и коллекции, и аура, наполняющая этот мир. Важна и история, в которой он рождается, развивается, живёт и, к великому сожалению, зачастую умирает, ибо ничто на земле не вечно. И когда это случается, масштабы потери порой оказываются куда значительнее и горше, чем могло показаться на первый взгляд.

Музеи, как и люди, имеют свою судьбу; они бывают маленькими, большими и великими. Но вне зависимости от масштабов их ценность огромна, так как настоящая история живёт и хранится именно в музеях. Коллекции всегда создаются людьми, наделёнными особыми качествами и живущими не только заботами о хлебе насущном. Любой коллекционер вкладывает в своё собрание душу и любовь, и это вложение продолжает жить в коллекции и после физической смерти владельца, переходя вместе с собранием в новые руки, меняя хозяев и статус и дожидаясь своего исследователя. Зачастую уход из жизни коллекционера влечёт за собой и гибель собрания, если не нашлось достойного преемника в числе наследников.

История знает случаи, когда весьма ценные коллекции, любовно и со знанием дела собираемые в течение десятилетий, после смерти владельца просто исчезают и уходят в небытие. Знаменитая коллекция Н. Витсена, целенаправленно собранная им за несколько десятилетий начиная с последней декады XVII века и послужившая примером для Петра I в его увлечении коллекционированием древностей, после смерти владельца была продана наследниками с аукциона и навсегда исчезла из поля зрения заинтересованных лиц. Не спасли её ни фиксация прекрасно выполненными гравированными рисунками в издании витсеновской коллекции, ни попытки русского государя выкупить сибирские древности у наследников Витсена, что привело бы к слиянию обоих собраний и обогащению Сибирской коллекции Петра I. Обращение царя к вдове Витсена, закончившееся, увы, отказом последней, зафиксировано в письме Хр. Бранта Петру, хранящемся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА. Кабинет Петра I. Отд. II. Кн. 31. Л. 193), ссылка на которое опубликована

В.Ф. Левинсоном-Лессингом. [1] Собрание Витсена бесследно исчезло, и его судьба до сих пор неизвестна, несмотря на историческую значимость и материальную и художественную ценность входящих в него вещей.

Коллекции чрезвычайно болезненно реагируют на любые перемещения, передачи и изменения параметров и правил хранения, а также оформления музейной документации, шифров и нумерации предметов. Всевозможные попытки унифицировать информацию о происхождении вещей, форму их описания и провести «оптимизацию» коллекций и их реинвентаризацию чреваты

(509/510)

возникновением путаницы и утратой ценной исторической информации. В конечном счёте они приводят к досадным и даже фатальным ошибкам, которые порой оказываются неисправимыми.

Например, единая форма описания и требуемые для заполнения поля в аннотационной карточке для картины и археологического предмета чаще всего просто абсурдны. Так, графы «Автор» и «Страна изготовления» для археологического материала невозможны, в то время как для живописного произведения они вполне естественны. К примеру, в случае с Сибирской коллекцией Петра I графа «Страна изготовления» представляет трудности: во-первых, у нас просто нет и не может быть требуемой информации; во-вторых, место находки, даже если оно известно, совсем не всегда совпадает с местом изготовления предмета, а принадлежность к культуре может определяться не только одним фактором места изготовления, но и фактором функционирования вещи в том или ином культурном пространстве. И эти две позиции в археологическом материале могут находиться в известном противоречии, что, кстати, всегда исторически обусловлено, то есть носит объективный характер. Указывать в графе «Страна изготовления» Россию по современной принадлежности территории, конечно же, неверно. Нет необходимости говорить, что определение конкретного авторства в археологии невозможно.

Что до графы «Страна изготовления», то в такой формулировке, подразумевающей административные деления и политические границы, эта информация не просто неприемлема, но и может приводить к двусмысленности, поскольку политическая карта мира не является константой и исторически неоднократно менялась. Исходя из этого, указание в каталожных аннотациях и эрмитажных этикетках, относящихся, например, к скифским памятникам, раскопанным на территории Российской империи в XIX – начале XX века, на происхождение с территории Украины выглядит по меньшей мере странным и спорным. Вероятно, обозначение территорий для археологических находок должно исходить из географических, а не геополитических и административных определений. Таким образом, шаблон каталожной карточки для археологических коллекций и живописных произведений не может быть единым.

Что касается инвентарных номеров и шифрования археологических коллекций, то в Эрмитаже с 30-х годов XX века была принята форма, сочетающая буквенный шифр, обозначающий регион раскопок двумя первыми буквами (например, Дн – днепровский, Во – волжский, Ку – кубанский, Кр – Крым, До – Дон, Си – Сибирь), год раскопок или поступления в музейное собрание (в частности, в случае с коллекцией Петра I 1727 – вовсе не номер коллекции, как значится теперь в системе КАМИС, а год передачи личной коллекции Петра I в Кунсткамеру) и собственно нумерацию предметов. При этом записи в Инвентарь производились с учётом конкретного места находки в соответствии с археологическим комплексом, благодаря чему сохранялись его целостность и информативность, что чрезвычайно важно для научных исследований. Инвентарные записи велись с учётом и указанием раскопок каждого погребения и кургана или других полевых данных. Такая форма не была единой для всего музея и, вероятно, вырабатывалась в каждом отделе, обладавшем археологическими коллекциями, согласно соответствующим традициям. В некоторых других музеях учётная документация представляет собой единый список предметов без привязки к полевым данным, где каждый артефакт имеет свой собственный инвентарный номер и никак не соотносится с исходным археологическим комплексом. С точки зрения учёта и хранения такая форма вполне допустима, но для науки материал теряет смысл.

Для археологических коллекций в графе «Происхождение» весьма важной является ссылка на год раскопок и руководителя экспедиции, хотя эта позиция отсутствует в отношении к прочим категориям музейных предметов. В некоторых случаях, в частности для Сибирской коллекции Петра I, в графе о происхождении самой значимой информацией оказывается ссылка именно на принадлежность к петровскому собранию, которое включает вещи генетически разнокультурные и разновременные и происходящие из разных памятников. Однако при оформлении каталожных аннотаций и выставочных списков как раз эти сведения и требуют удалять, поскольку они не укладываются в предписанную форму.

Важно отметить, что датировки прежде никогда не вносились в учётные документы, поскольку в отличие от картин или скульптуры и прочего изобразительного материала хронологические проблемы в археологии имеют свою специфику. Археологические датировки всегда гипотетичны и определяются благодаря научным исследованиям с известной степенью субъективности и могут быть существенно пересмотрены другими

(510/511)

Ил. 1. Украшение с подвесками. Колхида. V-IV вв. до н.э.

Золото; филигрань, зернь, пайка. Инв. №2245/1.

Государственный Эрмитаж.

Общий вид и фрагмент

(Открыть Илл. 1 в новом окне)

специалистами или самим автором с появлением новых достоверных данных о находке или с проведением углублённого исследования. Причём эти корректировки могут быть весьма значительными. Так, ювелирное украшение с подвесками (ил. 1), выставленное на постоянной экспозиции в Золотой кладовой Эрмитажа, – случайную находку, приобретённую путем покупки в Майкопе, ошибочно отнесенную к сарматской культуре I века н.э., – удалось доказательно передатировать и атрибутировать как колхидское ожерелье V-IV веков до н.э. [2]

Да и сами принципы археологических датировок с их казавшимися незыблемыми реперами и опорами (например, датами, основанными на массовом греческом керамическом материале) иногда устаревают. Так, в результате исследований последних 50 лет были существенно и обоснованно пересмотрены даты в рамках истории античности, и вся хронологическая шкала датировок сдвинулась почти на столетие в сторону удревнения. Наука развивается, а не стоит на месте. Однако многие хронологические определения (например, скифских памятников) всё ещё строятся с опорой на старую традиционную схему и ссылки на прежние публикации.

(511/512)

Ил. 2. Поясная фигурная пластина в зверином стиле из Забайкалья. IV-II вв. до н.э.

Золото; литьё. Инв. №Си 1727 1/13. Государственный Эрмитаж.

(Открыть Илл. 2 в новом окне)

Нынешние правила музейного учёта и хранения предписывают фиксацию археологических датировок в учётных данных, а автоматическое перенесение их в Госкаталог, изменения в котором связаны с большими ограничениями и сложностями оформления, делает их практически утверждённой данностью. Тотальная цифровизация – несомненно, важное и полезное в целом достижение – имеет и оборотную сторону. Казалось бы, новые технические возможности дают одни преимущества, но в реальности возникают новые сложности и проблемы. Спешно внесённые в КАМИС произвольные датировки, избранные кем-то не вполне компетентным без участия хранителя, уже имеют свои последствия. Когда-то при создании эрмитажного сайта, тоже очень существенного достижения современности, хранители, в том числе и я, тщательно проверяли и исправляли неверные даты, указанные на сайте на основании каких-то старых или случайных публикаций, которых великое множество (цифровизация и интернет, увы, способствуют и этому!). Однако со временем изменился и сайт. И теперь там обнаруживаются иногда просто чудовищные по своей ошибочности даты – например, украшений из Сибирской коллекции Петра I, которые взяты, естественно, из КАМИС. А ведь официальный сайт Эрмитажа – это ресурс, к которому обращается множество пользователей и который обладает для них непререкаемым авторитетом.

В отличие от многих других музеев в Эрмитаже всегда велась учётная документация, но сама сфера учёта и хранения – невероятно сложное дело. Изменяющиеся исторические условия и структура музея ставят новые задачи и порождают новые формы документации и новые проблемы. И вот эти обстоятельства порой приводят к неразберихе и ошибкам.

Сибирская коллекция Петра I может служить примером запутанности истории и поворотов судьбы музейного собрания и входящих в него предметов на протяжении всего его существования, то есть трёх столетий. Вообще, как это ни странно, одно из самых уникальных и знаковых собраний Эрмитажа, ставшее известным под названием «Сибирская коллекция Петра I», в настоящее время имеет весьма расплывчатые границы, поскольку не сохранялось как единый исторический комплекс, реально соответствующий собранию Петра. Само название коллекции утвердилось не так уж давно. «Сибирской» её назвал А.А. Спицын, первым из археологов начавший полноценное

(512/513)

Ил. 3. Обломок украшения с наконечником в зверином стиле из разрушенного погребения. Дуздак, Сыр-Дарьинская область. II в. до н.э. – I в. н.э.

Золото; волочение, пайка, литьё. Инв. №Си 1/253.

Государственный Эрмитаж.

(Открыть Илл. 3 в новом окне)

исследование этого собрания, результатом чего стали доклад, прочитанный в Императорском Русском археологическом обществе в 1901 году, и статья, опубликованная в 1906 году. [3] Устойчивое название «Сибирская коллекция Петра I» появилось только после публикации С.И. Руденко в 1962 году книги под тем же заголовком. [4] Издание включает исследовательский текст и иллюстративные таблицы. Парадоксально то, что С.И. Руденко исключил из свода источников и, соответственно, из Сибирской коллекции Петра I многие восточные вещи, достоверно входившие во вторую и третью посылки Гагарина, и, напротив, включил некоторые предметы, сходные по внешнему облику и, безусловно, близкие в культурном отношении большинству золотых украшений петровской коллекции, но поступившие из других источников и имевшие иную историю (например, поясную бляху из Верхнеудинска, ил. 2, и украшения из Дуздака, ил. 3, 4), а также предметы, попавшие сначала в Кунсткамеру, а затем в Эрмитаж, приобретённые Г.Ф. Миллером в 30-е годы XVIII столетия, уже после смерти Петра (например, фигурку

всадника и другие мелкие вещи, инв. № Z-548, Z-557, Z-558, Z-585, Z-550, S-273). Это издание способствовало возникновению устойчивых

Ил. 4. Браслет в полихромном стиле из разрушенного погребения.

Дуздак, Сыр-Дарьинская область.

II в. до н.э. – I в. н.э. Золото, бирюза; басма.

Инв. №Си 1/252. Государственный Эрмитаж.

(Открыть Илл. 4 в новом окне)

(513/514)

ассоциаций принадлежности к петровскому собранию многих вещей, которые в действительности не имеют к нему прямого отношения и которые нет оснований связывать с именем Петра.

В настоящее время основное ядро коллекции записано в Инвентарь Отдела археологии Восточной Европы и Сибири с шифром Си, и бо́льшая часть предметов имеет сложные инвентарные номера Си 1727 с дальнейшей нумерацией с дробью от 1 до 257 по порядку. Но часть предметов, несомненно восточного происхождения, несмотря на историческую принадлежность к петровскому собранию, записана в фондовые коллекции Отдела Востока и числится в инвентарях с шифром Z, X, S.

Большинство инвентарей как Отдела Востока, так и Отдела археологии писались в конце 40-х годов XX века, после окончания войны, и зарегистрированы в 1949 году. В этом же году проводилось тотальное взвешивание предметов из драгметаллов. Документального основания для определения точной даты раздела Сибирской коллекции Петра I между фондовыми коллекциями Отдела археологии Восточной Европы и Сибири (в те времена он назывался Отделом доклассового общества, сокращённо ОДО, или СДО – Сектор доклассового общества) и Отдела Востока, вероятно, не существует. Во всяком случае никаких письменных распоряжений на этот счёт до сих пор обнаружить не удалось. По-видимому, этот раздел происходил не одномоментно и вещи передавались из одного фонда в другой неоднократно. Очевидно, что решающим основанием для этого было предпочтение И.А. Орбели, который принял соломоново решение: не сохранять как исторический комплекс петровскую коллекцию в её полном составе в качестве исключительно мемориальной единицы, связанной с именем Петра Великого, а выделить группы предметов в соответствии с культурной принадлежностью. В частности, это позволило пополнить собрание произведений древнего иранского искусства, которое представлено весьма немногочисленными экспонатами в Эрмитаже. При этом ядро петровской коллекции всё же было сохранено в достаточной мере для получения представления о составе исторической коллекции, для работы над изучением истории собрания и для его полноценной экспозиции, включающей ныне вещи из фондов обоих отделов.

Таким образом, бо́льшая часть петровской коллекции сконцентрирована в фондах ОАВЕС, причём некоторые украшения, созданные, несомненно, где-то на периферии империи Ахеменидов с применением традиционных для иранской культуры технико-технологических приёмов, как минимум демонстрируют сильное влияние искусства Ирана или исполнены иранскими мастерами. Они-то и были предметами «пограничного» хранения фондов Отдела Востока и Отдела археологии

Избежать некоторых издержек в оформлении документации всё же не удалось. В результате «передела» петровской коллекции возникла «двойная инвентаризация». Так, в Инвентаре Отдела археологии Восточной Европы и Сибири с шифром «Си 1727» вписаны предметы, которые всегда находились на ответственном хранении хранителей ОАВЕС, но они же числятся и в инвентарях Отдела Востока под другими номерами. Эта путаница отразилась в публикации альбома-каталога «Ювелирные изделия Востока». [5] В то же время часть предметов из второй и третьей посылок М.П. Гагарина из Тобольска действительно записана в Инвентарь Отдела Востока с шифрами Z, S, X – например, типично ахеменидская гривна с фигурами «драконов», которую авторы альбома-каталога относят к составу третьей посылки сибирского губернатора. [6] Эти «накладки» были бы чреваты большой путаницей, если бы не «неуставные» карандашные пометки в Инвентаре с шифром «Си 1727», сделанные когда-то рукой А.П. Манцевич, указавшей, какие именно номера числятся и в инвентарях Отдела Востока. При этом канцелярской скрепкой к Инвентарю приколота бумажка, написанная почерком А.П. Манцевич в прошлом веке, с предписанием для себя самой: «Срочно убрать все карандашные пометки». К счастью, она этого не сделала. Таких предметов шесть, и они представляют собой наиболее яркие образцы древнего ювелирного искусства, демонстрируя зооморфные изображения и технико-технологические признаки, указывающие на генетическую связь с культурой Ирана. [7]

В акте проверки фондов хранителя А.П. Манцевич от 1965 года указано, что она хранит 246 номеров золотых предметов Сибирской коллекции по Инвентарю с шифром «Си 1727» с исключением восьми единиц, со ссылкой на акт от 23.11.1950 г. Заметим, что на тот момент предметы иранского происхождения, оказавшиеся в «восточных» инвентарях, числились всё же на хранении А.П. Манцевич, а не в фондах Отдела Востока. Упомянутые же восемь предметов были исключены по разным основаниям: три из них (конский

(514/515)

налобник в форме рыбы и нащёчники) были переданы в Скифскую секцию Отдела истории первобытной культуры как предметы, типологически не имеющие отношения к сибирским древностям и добавленные без достаточной мотивировки к археологической коллекции Петра, возможно, при перемещении в Эрмитаж из Кунсткамеры в 1859 году, пять предметов были переданы в Секцию Сибири другому хранителю по причине того, что они сделаны не из золота, а из серебра, оникса и стекла (бисер). В настоящее время все предметы, числящиеся в Инвентаре с шифром Си 1727, вновь соединены в одном хранении.

Поскольку изначально отсутствуют информация о местах находок, а также точные территориальные привязки памятников, откуда вещи были изъяты «бугровщиками» в начале XVIII века, [8] пути попадания некоторых предметов в петровское собрание до сих пор покрыты тайной. Но даже став коллекцией, эти вещи много раз переходили из рук в руки, меняя не только место расположения и адрес, но и ответственные ведомства. 1714 год считается годом основания Кунсткамеры, учитывая аккумуляцию в это время разнообразных коллекций, собранных и приобретенных по инициативе Петра I или согласно его прямым распоряжениям. Начальная история Кунсткамеры относится к области частного коллекционирования монаршими особами. Поэтому первое время все коллекции располагались в специальном здании «Людских покоев» в Галерее, построенной на территории Летнего дворца и непосредственно примыкавшей к петровской токарне. [9] Вторая дата, часто встречающаяся в исторической литературе и фиксирующая время основания Кунсткамеры, – 1718 год. Это кажущееся противоречие в действительности таковым не является, поскольку последняя дата опирается на распоряжение о переезде коллекций в Кикины палаты, с чего началась фактическая деятельность первого российского музея, открывшего двери для любознательной публики и сделавшего собрание доступным для широкого круга лиц. [10]

Следует подчеркнуть, что по замыслу Петра I Кунсткамера должна была иметь просветительную направленность. [11] Другой важнейшей характеристикой первого российского музея было его значение как центра развития наук и базы для формирования школ исследовательской деятельности и познания мира. И эта изначальная научная направленность музея была его неотъемлемой функцией. Отметим, что Кунсткамера создана в России раньше Академии наук и служила именно для развития наук.

Петровские коллекции сравнительно недолго оставались в статусе исключительно личного собрания и планировались как общественное достояние. Первый переезд петровской Кунсткамеры переместил коллекции в Кикины палаты, освободившиеся после казни А.В. Кикина в 1718 году. [12] Сам переезд состоялся не раньше 1719 года после основательного ремонта помещений. К этому времени Кунсткамера уже имела небольшой штат, включавший должности «библиотекариуса» (её с 1714 по 1761 год занимал Иоганн Даниэль Шумахер, позднее – советник Канцелярии Академии наук), «надсмотрителя натуральных вещей» (до 1719 года – аптекарь Бальтазар Шталь, затем – Георг Бальтазар Стагий), столяра, переплётчика с подмастерьем; обслуживающий персонал из четырёх человек; с 1724 года – ещё и охрану из пяти солдат во главе с ефрейтором, поскольку в здании содержится «много дивныя вещи, золотых и серебряных, и особливо кабинет, в котором драгоценные металли хранятся». [13]

Упоминание золотых вещей в новом месте хранения наводит на мысль, что там же могли оказаться и древние сибирские золотые украшения, хотя прямо они в бумагах нигде не обозначены. Однако это весьма вероятно, так как архивные документы сообщают, что «деревянные покои» при Летнем дворце, в которых, собственно, и находились петровские коллекции, были демонтированы и вновь собраны уже в Кикиных палатах. [14] Именно на новом месте коллекции становятся доступны для публичного обозрения. При этом небольшая их часть всё ещё продолжала оставаться в Летнем дворце. Были ли перевезены сибирские древности вместе с другими вещами в Кикины палаты, остаётся вопросом. С одной стороны, в Летнем дворце не так много места, чтобы все они могли разместиться в нём. С другой стороны, камер-юнкер Берхгольц, оставивший в своих дневниках описание впечатлений от двух посещений Кунсткамеры в 1721 и 1723 годах, ни словом не обмолвился о древнем золоте Сибири. [15] Из этого можно заключить, что он его не видел, поскольку другие коллекции Берхгольц отметил достаточно подробными комментариями, а фигурные золотые изделия звериного стиля вряд ли могли не произвести впечатления на европейского посетителя, видевшего и другие собрания прежде, но, конечно же, они не обладали подобными экзотическими экспонатами.

(515/516)

Возможно, документальное оформление передачи коллекций в Кунсткамеру произошло значительно позже физического перемещения. Во всяком случае, относительно передачи драгоценностей конкретно Сибирской коллекции Петра I в Кунсткамеру имеются неопровержимые документальные свидетельства.

Гоф-интендант П.И. Мошков, который получал прибывшие в Петербург посылки из Тобольска в 1716 и 1717 годах от сибирского губернатора князя М.П. Гагарина и был ответственным за сохранность древних драгоценностей в период их нахождения в собственности Петра I, составил опись передачи сибирских древностей в Кунсткамеру. Документ имеет заголовок: «1727 декабря 22 дня отдано в Куншткамору старинных золотых и прочих вещей» и последующий перечень предметов. [16] В первом печатном издании Кунсткамеры передача также датирована 1727 годом. [17] М.П. Завитухина [18] подробно изложила обстоятельства, обусловившие эту передачу после смерти Екатерины I, указав на решение комиссии по разделу имущества между дочерьми Петра I, которая и дала распоряжение Мошкову подать ведомость, «не положены ли в раздел» «государственные вещи» (именно так формулировался статус коллекционных предметов). [19] Надо отметить, что М.П. Завитухина упоминает неоднократные запросы президента Академии наук Л. Блюментроста, адресованные Мошкову, о временной выдаче сибирских древностей для разных целей, например для подготовки иллюстраций к каталогу Кунсткамеры в ноябре 1727 года. [20] То есть, с одной стороны, Мошков в то время по-прежнему исполняет обязанности хранителя коллекции, а с другой стороны, сибирские древности уже вносятся в каталог Кунсткамеры. Таким образом, статус Сибирской коллекции имел некую двойственность, что, видимо, и привело к разночтениям в трактовке её принадлежности и противоречиям в датах её запутанной истории.

Перестав быть частной императорской коллекцией в 1727 году, петровское собрание археологического золота было перемещено в Кунсткамеру уже в статусе принадлежности коллекции Академии наук. Вероятно, в достаточно длительный период нахождения коллекции в Кунсткамере с ней произошли некоторые изменения и она дополнялась другими археологическими предметами, которые не могли быть найдены в сибирских курганах и никак не относятся к собственно сибирской петровской коллекции. Так, в опись переданных из Кунсткамеры в 1859 году по решению Александра II предметов попали упомянутые выше конский налобник в виде рыбы и нащёчники, типичные для скифской культуры Северного Причерноморья. [21] Это не единственный пример добавления в Сибирскую коллекцию инородных предметов, связанных с античными центрами Северного Причерноморья. [22] Например, украшение в форме «гераклова узла», без сомнения, относится к произведениям античных ювелиров, и ничего подобного в сибирских курганах никогда не находилось. [23] В отличие от иранских вещей, которые попадали в захоронения кочевой знати в результате разнообразных связей и культурного влияния, греческие и скифские изделия такого рода совершенно не характерны для археологических памятников Сибири.

Следующий этап истории петровской коллекции связан с решением Александра II о создании собрания археологических древностей в Императорском Эрмитаже после выставки в Кабинете императрицы в Новом Эрмитаже новых находок, сделанных российскими археологами в Северном Причерноморье и вызвавших большой общественный интерес. Всё это, несомненно, было связано с учреждением в 1859 году Императорской Археологической комиссии. В том же году состоялась передача части древних предметов из Кунсткамеры (Минц-кабинета) в Эрмитаж, включая и Сибирскую коллекцию Петра I, которая в те времена не носила этого названия. Утратив столь ценную часть своего собрания, Академия наук получила некоторую компенсацию. 15 апреля 1860 года обер-гофмаршал Шувалов сообщил фактическому директору Императорского Эрмитажа Ф.А. Жилю, [24] что 4 апреля сего года «Государь Император повелеть изволил принадлежащие Академии Наук Сибирские древности присоединить к Эрмитажной коллекции, Академии же в вознаграждение за них производить ежегодно по 2 тыс. рублей серебром из Кабинета в течении 10 лет, на издание творения полезного, по выбору Академии».

Тем не менее не все археологические предметы, имеющие сибирское происхождение, были переданы в Эрмитаж из Кунсткамеры одномоментно. Позднее поступило ещё несколько золотых украшений такого же типа. Например, две гривны, в том числе и многоярусная гривна из полых трубок с шарнирным устройством, были переданы в Эрмитаж только в 1894 году. [25]

Позднее в Инвентарь с шифром Си, составленный в 40-х годах XX века, после войны, и вклю-

(516/517)

чивший бо́льшую часть Сибирской коллекции Петра I, оказались вписаны и другие предметы, очень близкие по культурному происхождению к вещам петровского собрания, но имевшие совсем другую историю, начиная от раскопок до попадания в музей. Таким образом, пополнения Сибирской коллекции происходили и в XIX веке, и в начале XX. В 1846 году в Эрмитаж поступила поясная пластина характерного для петровского собрания типа. Зооморфные изображения на ней организованы в замысловатую композицию в виде «загадочной картинки». По сведениям бурята, доставившего эту вещь в Петербург, пластина была привезена его предками из Монголии и потом, по-видимому, долгое время хранилась в семье, проживавшей в Забайкалье в городе Верхнеудинске. [26] Последним пополнением коллекции было поступление в 1909 году из Императорской Археологической комиссии двух золотых предметов, найденных в 1907 году в низовьях реки Сырдарьи. Военный губернатор Сырдарьинской области в письме в Комиссию от 31 июля 1907 года сообщил о посылке им золотого браслета и обломка другого украшения, которые были найдены в местности Дуздак. [27]

Соответственно логике шифрования коллекции, последние номера, приписанные к петровскому собранию, получили шифр Си, но без даты 1727, которая к ним не относилась. Общая попредметная цифровая нумерация при этом оставалась сквозной. Таким образом, в целом нумерация коллекций была чрезвычайно информативной, так как содержала в кратком виде сведения о территориальной привязке находки с указанием года обнаружения, а также позволяла хранить коллекции в соответствии с исходными археологическими комплексами, что крайне важно для научного исследования и интерпретации памятника. Переход от такой формы к абстрактным цифровым номерам приводит к утрате важных данных, а практикуемая теперь во многих музеях форма общей сквозной цифровой нумерации каждого отдельного предмета упрощает ведение учётной документации, но при этом зачастую делает просто невозможным восстановление утраченной информации, позволяющей интерпретировать материал в культурном и хронологическом аспектах, обесценивая в научном отношении музейные коллекции.

Здесь нужно упомянуть не менее запутанную историю ещё одного уникального собрания Кунсткамеры, так называемого «Кабинета Петра Великого», куда входили личные мемориальные вещи Петра и его первоначальные коллекции – в общем всё, что окружало царя в жизни: его личный гардероб, вещи, созданные им собственноручно, станки, на которых он работал, модели и даже чучела любимых животных – коня Лизетта и собак Тирана и Лизетты. Всем этим предметам было суждено неоднократное перемещение. В 1837 году это собрание было приведено в порядок, и в 1844 году был выпущен каталог, составленный Осипом Беляевым: «Опись предметам, сохраняющимся при Императорской академии наук, в отделе, называемом „Кабинет Петра Великого”».

На протяжении XIX века мемориальное собрание претерпело множество перемещений и было разделено между различными учреждениями Академии наук. Так, в 1843 году модели кораблей были переданы из «Кабинета» в Главное адмиралтейство, книги из библиотеки Петра по высочайшему распоряжению велено хранить в гидрографическом депо. Разные музеи Академии наук получили, соответственно тематической направленности коллекций, те или иные мемориальные экспонаты, непосредственно связанные с именем Петра I и его жизнью и деятельностью, приобретя тем самым свою долю петровского наследства и раритеты, ставшие в каждом случае предметом особой гордости музея. Например, чучела коня Лизетта и крупной собаки породы булленбейсер по кличке Тиран оказались в Зоологическом музее; с 1848 по 1851 год прочие предметы из «Кабинета Петра Великого» по желанию Николая I были переданы в Императорский Эрмитаж. «Восковая персона с платьями», с 1732 года находившаяся в Кунсткамере, в 1848 году переместилась в Зимний дворец для создания «Галереи Петра Великого», где вместе с остальными мемориальными экспонатами пробыла до 1910 года. С 1910 по 1930 год петровские вещи хранились в Музее антропологии и этнографии Академии наук (Кунсткамере), откуда частично (в том числе и «Восковая персона») были переведены в Историко-бытовой отдел Государственного Русского музея. В 1941 году коллекции вновь были переданы в Эрмитаж, где демонстрировались на различных выставках до оформления особого раздела экспозиции, посвящённой Петровской эпохе и личности царя и размещённой в комнатах Зимнего дворца Петра I. [28]

Перемещения и передачи коллекций в другое ведомство или музейное собрание всегда

(517/518)

чреваты появлением разного рода ошибок. Например, в «Кабинете Петра Великого» числилось личное седло Петра I, под которым был его любимый конь Лизетт в Полтавском сражении. [29] Мемориальное седло хранится в Эрмитаже (инв. №ЭРТ-15985) и часто экспонируется на разных выставках. Известно, что шведская пуля попала в деревянный арчак седла в ходе сражения, не задев всадника. Однако следов пули на этом седле нет. И в этом заключается некая загадка, разрешение которой, возможно, кроется в путанице при передаче ценностей из одного хранения в другое. Дело в том, что в Эрмитаже имеется другое седло того же времени, которое принадлежало сподвижнику Петра и участнику тех же событий Б.П. Шереметеву. Оно хранилось в Шереметевском дворце, так называемом Фонтанном доме, вместе с престижным трофеем тех дней – личным седлом шведского короля Карла XII, которое было подарено Петром после Полтавы графу Борису Петровичу. Седло Карла XII было передано в Эрмитаж в 1930-е годы, вероятно вместе с седлом самого Б.П. Шереметева, которое также сохранялось в семье Шереметевых как фамильная реликвия.

Итак, в коллекциях Эрмитажа имеются сегодня два седла, очень близкие по сохранности (Карла XII и Петра I). Ещё одно похожее седло, принадлежавшее Б.П. Шереметеву, как числится в описи, значительно худшей сохранности, также находится в фондах Эрмитажа. Такая разница в кондициях обоих сёдел, происходящих из Фонтанного дома, наводит на подозрение, что когда-то при передачах из одного музея в другой могла произойти путаница, и шереметевское седло могло стать петровским. Однако, несмотря на отсутствие следа от шведской пули на петровском седле, вряд ли у кого-то поднимется рука приписать легендарное седло Шереметеву, тем более что никаких реальных подтверждений этим подозрениям нет. Таким образом, музейное пространство не избавлено от ошибок и мифов, связанных с именами ставших легендой исторических личностей. И разрушение этих мифов подчас оказывается сложным, если не невозможным. [30]

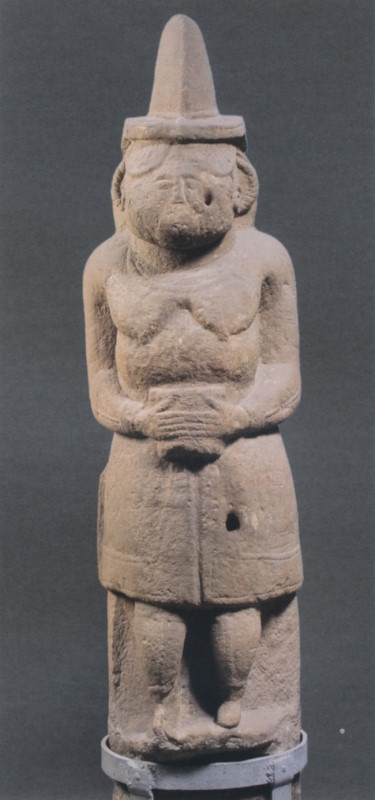

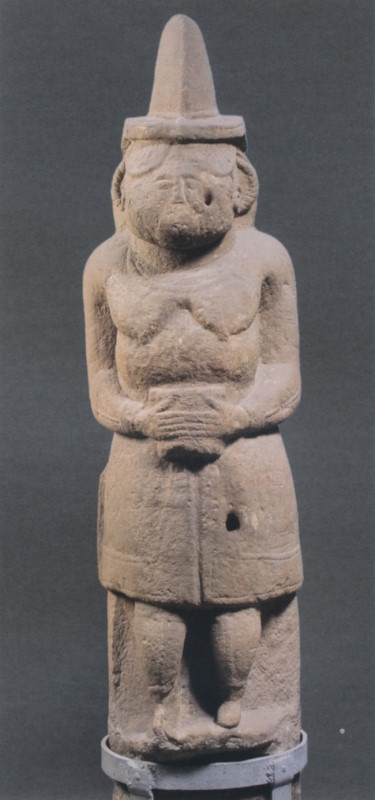

Подобные казусы встречаются и в других коллекциях. Приведу в пример буквально фатальные накладки в сведениях о двух половецких изваяниях XII века из фондовых коллекций ОАВЕС. Оба изваяния женские. Одно из них, из известняка (ил. 5), передано из Краснодарского музея в 1965 году, что подтверждается соответствующим актом и не вызывает вопросов. А вот другое (ил. 6), переданное из фондов бывшего Русского археологического общества в 1931 году, имеет запись в Инвентаре, свидетельствующую о том, что эта «каменная баба» была привезена И.В. Аничковым в 1903 году из Восточного Туркестана в числе десяти других изваяний. Изваяния действительно были привезены в РАО. Однако нет их изображений. Проблема в том, что на территории Восточного Туркестана никогда не было изваяний подобного типа, и, очевидно, произошла

|

(518/519)

|

Ил. 5. Половецкое изваяние.

Краснодарский край. XII в. Известняк.

Инв. №2303/1. Государственный Эрмитаж.

(Открыть Илл. 5 в новом окне) |

Ил. 6. Половецкое изваяние.

Восточный Туркестан (?). XII в. Песчаник.

Инв. № 2028/1. Государственный Эрмитаж.

(Открыть Илл. 6 в новом окне)

|

какая-то путаница при передаче из фондов бывшего РАО в 1931 году. Происхождение монументальной скульптуры, попавшей в Эрмитаж, на сегодняшний день неизвестно, и попытки архивных поисков пока не дали результатов.

Вдобавок к этой неясности, в академическом издании, Своде археологических источников по половецким изваяниям, опубликованном в 1974 году известным и уважаемым специалистом С.А. Плетнёвой, произошла досадная ошибка: автор перепутала два эрмитажных изваяния между собой, поменяв их инвентарные номера. В результате в таблице 82 оказалось изображение «туркестанского» изваяния с «паспортом» и инвентарным номером скульптуры из Краснодарского музея, изображение которой просто не представлено, а описание и данные ошибочно приписаны «туркестанские». [31] Установление подлинного происхождения «туркестанского» изваяния потребует ещё многих усилий и времени.

Многие академические учёные недооценивают значение так называемой «музейной науки», забывая, что наука – всегда наука, и единственная цель её – познание и установление истины. Признанные мэтры науки иногда пренебрежительно высказываются о музеях и музейщиках, считая, что «музейные хранители – особый мирок» (сколько презрения вложено в этот уничижительный суффикс!). [32] Они рассматривают музейные материалы исключительно как некую вспомогательную базу, которую можно использовать в качестве иллюстративного материала. Некоторые учёные полагают, что музейные правила хранения и экспонирования делают недоступными для исследователей исторические объекты. Соблюдение определённых формальностей для доступа к музейным коллекциям кажется им ненужным и досадным препятствием, занимающим время. Между тем недостаточно бережное отношение к материалу, как в физическом понимании этого слова, так и в фигуральном, чревато ущербом именно для науки. Воспринимать музейщиков-коллег как обслуживающий персонал и оценивать работу музеев как малоэффективную в научном и публикационном отношениях – как минимум несправедливо.

В свое время Л.С. Клейн ревниво откликнулся собственной книжкой (в которой в одном месте её жанр указан как научно-популярный, а в другом она же смело названа научным изданием) на публикацию И.П. Засецкой монографического исследования одного из самых интересных сарматских памятников из собрания Эрмитажа, кургана Хохлач, не забыв упрекнуть и в длительности изучения материала, и в малых возможностях музеев в издательской деятельности. [33] Несправедливость упрёков нет нужды доказывать: достаточно сравнить оба издания. «Курган Хохлач» [34] – образец прекрасной публикации памятника с настоящим исследованием и красивыми иллюстрациями, которые в максимальном объеме были воспроизведены в книге Л.С. Клейна, что, несомненно, обогатило текст и прибавило ему привлекательности. [35]

(519/520)

Существуют музейные собрания, которые по многим причинам имеют особый статус, определяемый, например, их историческим первенством или экстраординарным качеством. К их числу, безусловно, относится и Сибирская коллекция Петра I, которая является первым российским археологическим собранием и первым в России специфическим собранием драгоценностей.

Золотые художественные изделия древних кочевников из этой коллекции представляют едва ли не самые выразительные и яркие образцы скифо-сибирского звериного стиля и потому не только являются частью постоянной экспозиции как Золотой, так и Бриллиантовой кладовых эрмитажной Галереи драгоценностей, но и неизменно включаются в списки многих временных выставок Эрмитажа, посвященных разной тематике. Это объясняется тем, что Сибирская коллекция Петра I чрезвычайно разнородна по составу: с одной стороны, она включает превосходные произведения ювелирного искусства скифской и сарматской эпох и неразрывно связана с культурой ранних кочевников Евразии. С другой стороны, она отражает культурные связи и влияния в древнем мире, демонстрируя изделия иранских мастеров, а также предметы, отмеченные стилистическими и технологическими признаками, характерными для искусства Центральной Азии, Китая и Ахеменидской Персии. Наконец, эта коллекция принадлежит истории культуры России, будучи порождением Петровской эпохи с её геополитическими интересами и результатом деятельности не только самого Петра I, но и многих выдающихся личностей первой четверти XVIII столетия. Кроме того, она вместе с другими коллекциями «куриозных» вещей и раритетов, принадлежавших Петру I, должна рассматриваться как важное звено в зарождении и развитии музейного дела в России.

Кстати, несмотря на многочисленные публикации и неопровержимые доказательства в архивных документах, [36] первенство петровской коллекции постоянно приходится обосновывать и подтверждать, поскольку ошибочные мнения продолжают появляться в научных изданиях, [37] Недавнее фундаментальное издание, осуществленное силами учёных из СПбГУ и Архива РАН, к сожалению, рассматривает петровскую Сибирскую коллекцию как часть собрания Д.Г. Мессершмидта (1685-1735), смешивая их, по существу, исключительно на том основании, что и та, и другая хранились в Кунсткамере. Между тем коллекция Петра I уже существовала как самостоятельное собрание к тому времени, когда по приглашению и заданию царя в 1719 году Д.Г. Мессершмидт был направлен в Сибирь, в экспедицию, продлившуюся восемь лет, с целью всесторонних научных исследований этого края, в том числе и археологических изысканий. В результате этой экспедиции и сложилась археологическая коллекция Д.Г. Мессершмидта, пополнившая собрание первого российского музея Кунсткамеры.

(520/521)

[5] Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С. Ювелирные изделия Востока. М., 1984. Кат. [3] 456 [4, 5, 6], (Инв.№Z-567 [= Си 1727-1/62]); Кат. [6] 10 (при этом для эгрета указан правильный номер по Инвентарю Си 1727 1/131, а для двуручной чаши – неверный номер, очевидно, по старому Инвентарю с шифром СДО – сектор доклассового общества; СДО-957 [= Си 1727-1/71]); Кат [4] 9.

[6] Там же. Кат. [2] 23 [2, 3].

[7] Инв. № Си 1727 1/59 – браслет с головками баранов на концах [Руденко 1962, Табл. VII, 4]; Си 1727 1/61 – гривна с головами хищников на концах; Си 1727 1/62 – гривна полая с фигурками лежащих тигров на концах; Си 1727 1/66 – браслет спиральный с фигурками пантер на концах [Руденко 1962, Табл. VII, 3]; Си 1727 1/71 – чаша с горизонтально каннелированным туловом и двумя ручками в виде фигурок хищников; Си 1727 1/131 – эгрет со сценой терзания фантастическим грифом поверженного горного козла.

[8] Королькова Е.Ф. Сибирская коллекция Петра I в Эрмитаже // Scripta Antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Альманах. Т. 2. М., 2012. С. 329-354.

[14] Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербургской Академии… С. 25 (Архив РАН. Ф. 3. Оп. 1. Л. 73). В книге А.Е. Ухналёва о Летнем саде и дворце имеются другие сведения: «Комплекс построек Летнего дворца без особых перемен просуществовал до 1770-х годов», а «в 1780 году …здание Людских покоев, а заодно и каменные галереи разобрали» (Ухналёв А.Е. Летний дворец… С. 194).

[16] Завитухина М.П. К вопросу о времени и месте формирования Сибирской коллекции Петра I // Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования. Л., 1977. С. 66.

[18] Завитухина М.П. К вопросу о времени и месте… С. 66.

[20] Завитухина М.П. К вопросу о времени и месте… С. 66.

[21] АГЭ. Ф. 1859. Д. 53. Отношение от 27.11.1859 г. Отношение №1623 и от 15.04.1860 г., №510.

[23] Инв. №Си 1727 1/34.

[24] Ф.А. Жиль (1801-1865) – действительный статский советник, уроженец Швейцарии, с 1823 года живший в России, начальник I Отделения Императорского Эрмитажа (1840-1863), фактически первый директор музея, библиотекарь Собственной его императорского величества библиотеки и заведующий царскосельским Арсеналом.

[25] АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 19.1894.

наверх

|

Е.Ф. Королькова

Е.Ф. Королькова