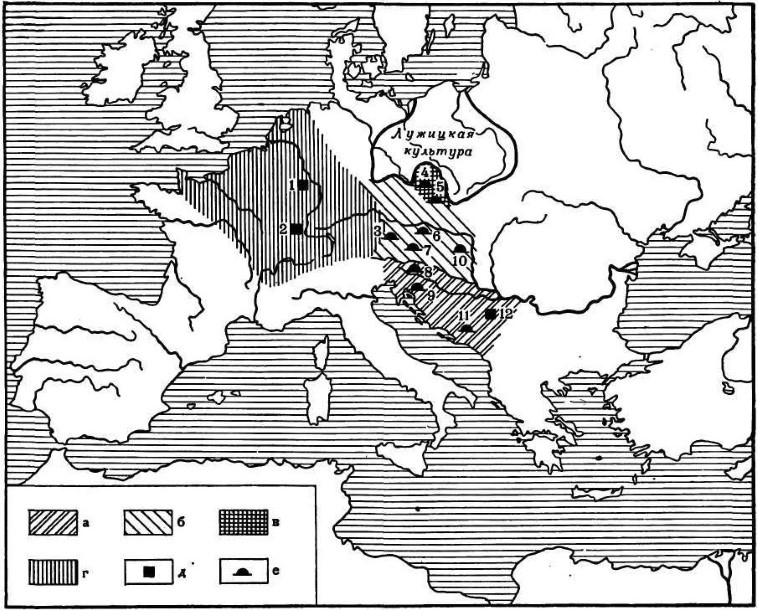

|

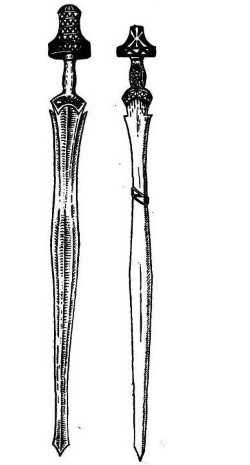

Рис. 7. Ранние мечи гальштатской культуры.(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

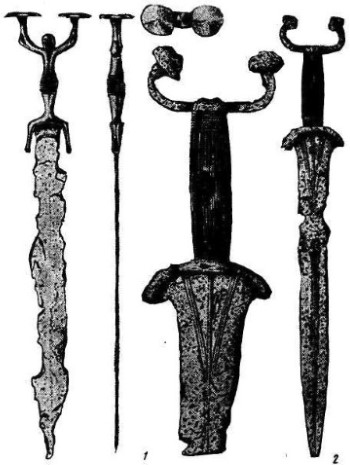

Рис. 8. Поздние мечи гальштатской культуры.(Открыть Рис. 8 в новом окне) |

переход к пришедшим из Восточной Франции латенским формам культуры, который завершается к 400 г. Гальшатские древности больше известны из могильников, а поселения гораздо меньше изучены. Совершенно очевидно, что в разных местах обширной территории, на которой распространён гальштатский металл, между могильниками и поселениями встречаются существенные различия.

В адриатической группе известно немало городищ, называемых по-славянски «градища», по-итальянски — «castellieri». Они окружены земляными валами, охватывающими занимаемую дворищем площадку до 3-5 га. Их культурные слои дают много остатков варки и ковки железа. Крицы изготовлялись нередко в виде удлинённых тонких прутьев.

Замечательно свайное поселение Донья Долина в пойме Савы близ Сараева. [8] Его площадь около 25 000 м2. Жилища с бревенчатыми стенами состоят из сеней и главного помещения площадью в несколько десятков квадратных метров (среднее — 15×8 м).

В сенях — круглый или квадратный очаг на глине, в жилой части — глинобитная печь. Время этого поселения с 700 г. до н.э. и до конца IV в. до н.э. Найдено много деревянной посуды, мутовки, веретено и целый чёлн. Около поселения грунтовой могильник, заключающий вытянутые костяки с типичным гальштатским ассортиментом вооружения и украшений.

Глазинацкое курганное поле, расположенное недалеко от Сараева, даёт сожжения, частью трупоположения. В нём много гальштатского оружия и орудий. Однако немало

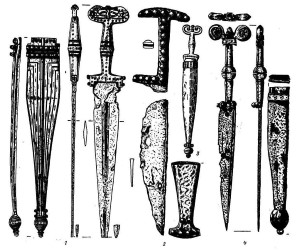

Рис. 9. Кинжалы с ножнами поздней гальштатской культуры.

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

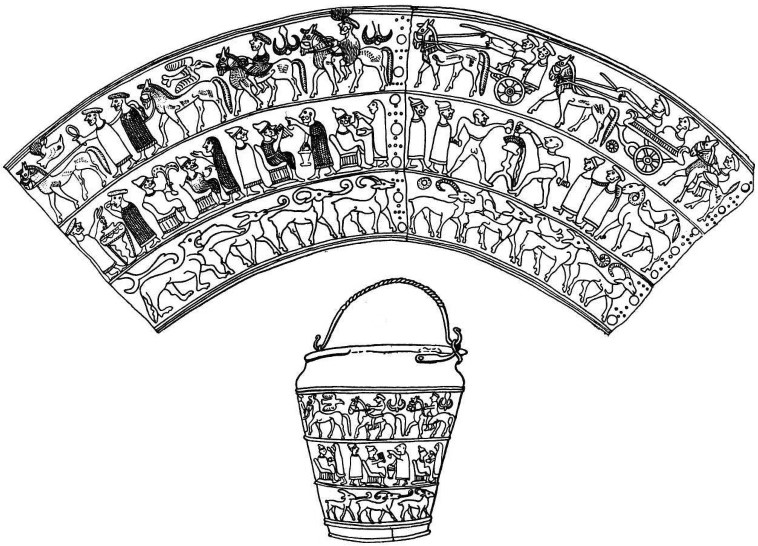

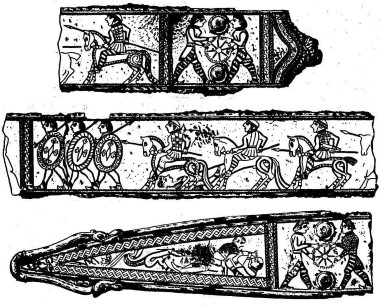

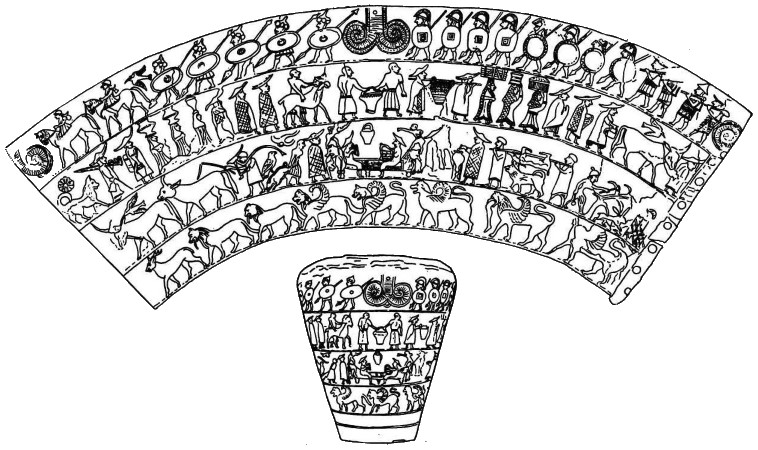

вещей из Греции и Италии, в частности кнемиды, панцирь, фибулы. Есть погребения коней в наборной сбруе. Есть и сплошь состоящие из трупосожжений могильники, вроде могильника у Санта-Лючия в слиянии Идрии с Изонцо. Этот могильник сходен с Гальштатским по составу инвентарей. Могильники обычно находятся рядом с городищами. В них немало клёпанных из бронзы вёдер. Вёдра, конически сужающиеся книзу, называются «ситулы», а цилиндрические — «цисты». Особенно замечательна ситула из Вачского могильника в Славонии. На ней изображены всадники, торжественные сцены, фигуры идущих коз. Этот сосуд импортный из Италии, он относится к эпохе позднейшего гальштата. В воинском инвентаре нередки шлемы из бронзы в виде полусферы с шишаком или с ребром от лба к затылку и с небольшими полями (рис. 10).

На территории дунайской группы находится знаменитый Гальштатский могильник, открытый и исследуемый с 1846 г. Он лежит в горной долине Зальцкаммергут у городка Гальштат (Hallstatt). Могильник очень богат. Оставившее его население разбогатело от до-

Рис. 10. Ситула из Вача.

(Открыть Рис. 10 в новом окне)

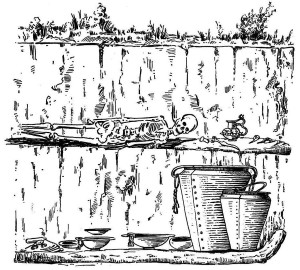

Рис. 11. Погребение из Гальштатского могильника.

(Открыть Рис. 11 в новом окне)

бывания и продажи соли. Более 300 лет (около 725-400 гг. до н.э.) складывался этот могильник, неизменно отличаясь богатством. В могильнике раскопано 993 могилы, из них 525 трупоположений (рис. 11), 455 полных и 13 частичных сожжений. [9] Небольшие круглые ямы для трупосожжений и большие овальные для трупоположений были обставлены вокруг дна камнями. Те и другие встречаются одновременно, но вначале сожжений больше. В них-то и найдена бо́льшая часть ранних мечей. Трупосожжения часто богаче: именно в них находятся ситулы и цисты италийских типов.

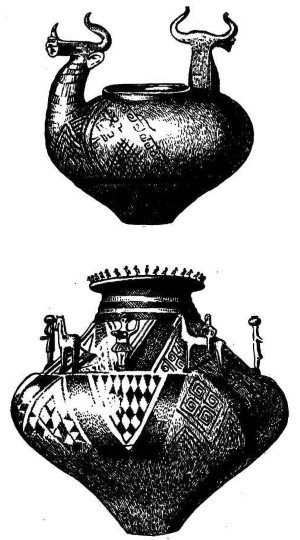

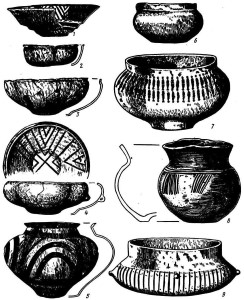

Могильник у Гемейнлебарна близ Линца знаменит своими расписными сосудами. Грушевидные и биконические урны и горшки иногда сплошь покрыты богатыми геометриче-

Рис. 12. Урны из могильника у Гемейнлебарна (Австрия).

(Открыть Рис. 12 в новом окне)

скими узорами в виде перевёрнутых треугольников, заштрихованных косыми клетками, ромбов и рядов очень сложных меандров, сделанными белой, красной и чёрной красками. На плечиках одной урны помещены статуэтки всадников и женщин, несущих на головах сосуды. На плечиках другого сосуда-урны ручки выполнены в виде голов быков (рис. 12).

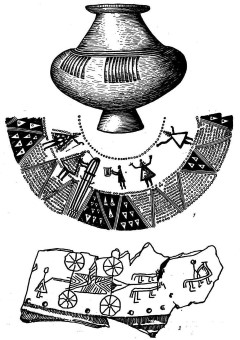

В курганном могильнике близ Эденбурга (Oedenburg) в Венгрии урны с трупосожжениями украшены резным геометрическим орнаментом, передающим иногда сцены ритуального характера, например урну, влекомую лошадьми на парной четырёхколесной повозке. Отсюда происходят и расписные сосуды с изображением музыкантов с арфами, ритуальных плясок женщин, женщин с веретеном и за ткацким станком. Эти рисунки также носят геометризованный характер (рис. 13).

В Австрии, в могильнике у с. Штретвег, была найдена бронзовая колесница с фигурой стоящей нагой богини, окружённой фигурами охотников с топорами и луками и статуэтками оленей (рис. 14).

В ФРГ и Восточной Франции гальштатская культура изучена главным образом по могильникам. Однако известен ряд городищ довольно обширных — в несколько гектаров, как, например, Камп-де-Шато во Франшконте, имевшее особую цитадель. Валы внутри обожжены и имеют каменную основу. Сохранилось много очагов и глинобитных полов. Такое поселение едва ли было чем-либо иным, как не родовым посёлком или общиной нескольких патриархальных семей.

Замечательно городище Нейхейзель близ Кобленца. Здесь площадка защищена земляным валом и рвом. Внутренний двор окружён постройками, состоящими из нескольких жилищ, стойл и амбаров. Они расположены по трём сторонам прямоугольного двора, обращённого выходом на юг. Домики прямоугольные столбовые со стенами из плетня, обмазанными глиной и побелёнными. Крыша была крыта соломой.

Могильники Прирейнской области состоят из овальных и круглых курганов, иногда до 5-6 м высотой. Трупосожжения здесь чаще, но со временем всё более и более их сменяют трупоположения. Греческого импорта больше при богатых трупосожжениях. На юге Франции много курганов, имеющих от подошвы к центру по нескольку каменных концентрических оградок. Всюду оружие и украшения близки к гальштатским. Примечательно, что во французском гальштате в первой ступени совсем нет фибул, очень обычных в других областях распространения гальштатских металлических вещей на всём протяжении изучаемой эпохи.

|

|

|

Рис. 13. Урна (1) и фрагмент урны (2) из Эденбурга (Венгрия).(Открыть Рис. 13 в новом окне) |

Рис. 14. Бронзовая ритуальная колесница из могильника у с. Штретвег (Австрия).(Открыть Рис. 14 в новом окне) |

Характеристика ведущих форм вещей гальштатской культуры. ^

Гальштатская эпоха знаменует собой вступление Западной Европы в железный век. Во многих местах были найдены крицы в форме заострённых на концах брусков, иногда с отверстием. Эта форма распространилась, вероятно, из Передней Азии. На «градищах» Югославии в большом числе встречаются разнообразные кричные прутья, заготовки для мелких изделий. В адриатических областях железо распространилось ранее, чем в Средней Европе. Там, особенно в Каринтии, встречаются руды с содержанием железа до 40%. В Юре и Лотарингии с гальштатского времени встречаются многочисленные остатки глинобитных, цилиндрических или выкопанных в склоне холмов кричных печей. Их форма не отличается от латенских из тех же мест. В одной Юре для обеих эпох известно до 400 печей. В Придунайской области известно более 350 криц. В Моравии в пещере Бычьей Скалы близ Брно были найдены железоплавильня и кузница с типичными крицами и кузнечными клещами. Искусство проковки в горячем виде крупных криц способствовало постепенному увеличению длины мечей и наконечников копий. Последние нередко превышали в длину 1 м, но потом, очевидно, ввиду их громоздкости вышли из употребления.

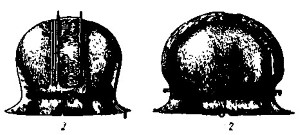

В гальштатскую эпоху вооружение достигло значительного развития. Доспехи, впрочем, представлены мало. Полусферические

Рис. 15. Бронзовый шлем из Гальштатского могильника.

(Открыть Рис. 15 в новом окне)

бронзовые шлемы с узкими полями или без них украшались по поверхности тульи то шишаком, то полушарными выпуклостями, то гребнем (рис. 15). Они известны более всего в находках адриатической группы гальштата и единицами в других областях. То же касается сплошных панцирей, известных больше всего в Иллирии. Может быть, и то и другое делалось в остальных областях преимущественно из кожи. Щиты известны по изображениям на ситулах, происходящих из Северной Италии, на ножнах меча из Гальштатского могильника и на колеснице из Штрегвега. Они были круглые, овальные, иногда с обрезанными краями. Всё это оружие восходит к эпохе североиталийских могильников VII-VI вв. до н.э.

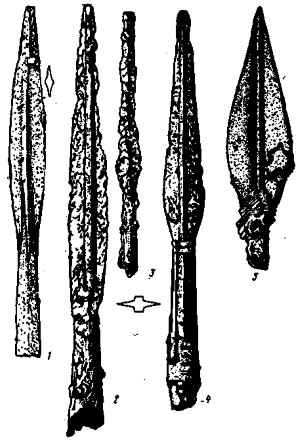

Мечи послужили основой для хронологической классификации. Об их форме уже сказано. Длинные наконечники копий (до 1,10 м длиной) имели узкое перо. Короткие наконечники с ребром посредине

Рис. 16. Наконечники копий из Гальштатского могильника.

(Открыть Рис. 16 в новом окне)

или без него лавролистной или простой листовидной формы господствовали в конце гальштата на Дунае (особенно в самом Гальштатском могильнике) (рис. 16), в ФРГ и Пиренеях. Во Франции они редки. Цилиндрический подток из железа предохранял низ древка от расщепления при ударах. Во Франции ему придавали форму четырёхгранного острия.

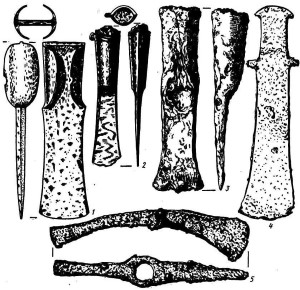

Топоры из бронзы заменились постепенно железными. Изредка ещё попадаются железные пальштабы с бронзовым обушком, на котором расположены полукруглые сходящиеся попарно крылья. Они служили для закрепления пальштаба на глаголеобразном расщеплённом топорище. Бронзовые вытянутые кельты с одним ушком встречаются до VII в. до н.э. включительно. Но с этого же времени они постепенно вытесняются железными втульчатыми кельтами очень больших размеров. У этих топоров отлично сваренная втулка и узкое, слегка расширяющееся на концах лезвие. Такие топоры, конечно, служили и для трудовых целей. Круглопроушные топоры из железа с четырёхгранным молоточковидным обушком, несомненно, были боевыми. Они более известны на границе с лужицкой культурой, очень обычны в Скифии, особенно лесостепной, откуда, может быть, они и происходят. Очень своеобразны широколезвийные железные топоры с узкой втулкой из бронзы. Они происходят из Северной Италии и несколько раз изображены в руках воинов на художественно выполненных ситулах, попавших оттуда же в поздние гальштатские могильники. Своеобразные клиновидные железные топоры и тёсла с двумя выступами по бокам несколько ниже обушка изобилуют в придунайском гальштате (рис. 17).

Они есть в воинском инвентаре, но, несомненно, служили и в качестве рабочих топоров, тёсел или мотыжек, как это было и в Скифии вплоть до IV в. до н.э. Известны они также в лужицкой и чернолесской культурах предскифского времени. Они возникли ещё в эпоху бронзы и были широко распространены на Кавказе, в Малой Азии, на Балкан-

Рис. 17. Топоры из Гальштатского могильника:

1 — пальштаб, 2, 3 — кельты, 4 — тесло, 5 — проушной топор.

(Открыть Рис. 17 в новом окне)

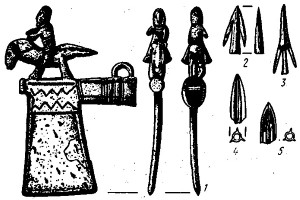

ском полуострове и кое-где в Западной Европе на рубеже II и I тысячелетий до н.э. [10] В придунайском гальштате известно довольно много бронзовых проушных топориков с горизонтальной втулкой. Наверху обушка-втулки часто бывают изображения фигурок всадников или животных (рис. 18). Бронза стала в этом случае материалом ритуальных или начальнических топориков.

Лук и стрелы не слишком распространены. Более всего их на Дунае. Втульчатые наконечники стрел имеют либо треугольную головку с двумя шипами внизу, либо лавролистную с ребром по её середине. Встречаются пирамидальные трёхлопастные или трёхгранные наконечники ранних скифских типов, которые попадали сюда из Фракии и Скифии в VII-V вв. до н.э. Их число в самом Гальштатском могильнике больше, чем местных. Большинство гальштатских наконечников стрел до самого конца эпохи — бронзовые. У местных типов втулки очень длинные (рис. 18).

Нож, универсальное орудие древнего быта, серповидно изогнут, часто имеет слегка

Рис. 18. Ритуальный топорик (1) и наконечники стрел (2-5)

из Гальштатского могильника.

(Открыть Рис. 18 в новом окне)

приподнятый вверх кончик, черешок узкий. Нож иногда приобретает столь большие размеры, что напоминает более поздние латенские кривые мечи и греческую махайру (рис. 19).

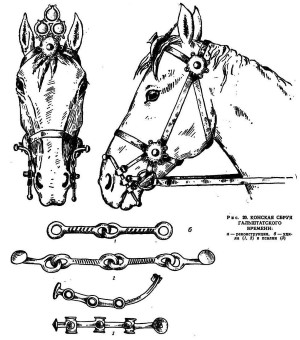

В хозяйстве и воинском деле конь был и тягловым и верховым животным. Удила в раннем гальштате делались из бронзы, позднее — из железа. Первые были литые с перевитыми плечиками или с насечками на них, то есть удила весьма «строгие». Первоначально их неподвижные кольца были невелики, затем они приобрели довольно значительные размеры. Когда в VI-V вв. до н.э. удила почти сплошь становятся железными, кольца их остаются строго центрированными по оси плечика. Это сильно отличает их от скифских железных удил, у которых кольцо всегда находится сбоку, а не против стержня плечика. В кольцах удил нередки круглые, иногда прорезные подвески из бронзы. Типичны для гальштатской эпохи в VIII и частью в VII в. до н.э. псалии в виде прямых стержней, часто с одним загнутым концом. Концы оформлялись в виде шишечек. Псалии имеют три отверстия, снабжённые муфточками. Эти отверстия назначались: среднее для привязывания псалиев к удилам, верхнее и нижнее для концов нащёчного ремня суголовья (рис. 20). Встречаются в позднем гальштате (VI-V вв. до н.э.) такие же или подобные русскому «С» псалии, напущенные сзади кольца на удила или прикреплённые заклёпками. Они снабжались для скрепления с ремнём добавочным кольцом на середине стержня. Удила иногда сходны с кобанскими. Но гальштатские удила и псалии лишь единицами встречаются в VIII и VII вв. до н.э. на Северном Кавказе и на территории Украины. И там и тут безраздельно господствуют свои собственные типы удил и псалиев. Псалии с тремя муфточками у отверстий проникли в Скифию с VIII в. до н.э. и достигли Северного Кавказа.

Повозки о четырёх колёсах и боевые и беговые колесницы о двух колёсах известны хорошо по изображениям на ситулах VI и V вв. до н.э. Бронзовые и железные шины колёс в 2,5-3 см ширины известны в могилах. Боевые колесницы явно пришли из Италии. В погребениях встречаются то 2, то 4 колеса. Характерны преимущественно колёса с большим числом спиц. Боевые колесницы к середине VII в. до н.э. проникают за Альпы.

И мужской и женский костюмы хорошо известны по изображениям на ситулах и погребальных урнах. Очень разнообразны головные уборы, по большей части, как видно по их форме, фетровые: широкополые шляпы с низкой тульёй, береты, низкие остроконечные колпаки и вязаные колпаки с длинным острым, развевающимся концом (рис. 21). Женщины носили длинные покрывала. Короткие плащи и туники без рукавов известны на ситулах италийского происхождения. Мужчины на этих ситулах без брюк, как и было принято в Италии. К северу, по-видимому, такой костюм был известен, но, может быть, носили его только летом. На ножнах меча из Гальштатского могильника и на урнах из Эденбурга изображены мужчины в рубахах с узкими рукавами и в длинных узких штанах, иногда украшенных вышивками. Обувь — невысокие сапожки. На ситулах женщины изображены в низко спускающихся складчатых платьях, на урнах — в широких по колено колоколом платьях, украшенных геомет-

Рис. 19. Железные ножи из Гальштатского могильника.

(Открыть Рис. 19 в новом окне)

рическими вышивками. В южных областях гальштатской культуры установилось сочетание из средиземноморского и туземного костюмов. На одной глиняной урне из эденбургских курганов изображено прядение при помощи веретена. Тут же на вертикальном станке ткёт женщина. Нити основы натянуты при помощи грузов, подвешенных к ним внизу. Так изготовляли материи (рис. 13 и 22).

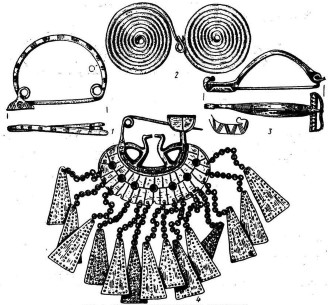

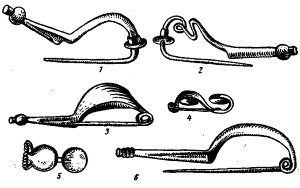

Судя по многочисленным и разнообразным фибулам, происходящим от форм бронзового века, плащ был обычен вне зависимости от италийского влияния. Однако в раннем гальштате Прирейнской области фибулы не были известны. Фибулы бывали золотыми, бронзовыми и железными. Ладьевидные, дуговидные, очковые и змеевидные фибулы, сильно изменяясь со временем в формах, живут в течение всей гальштатской эпохи. Ладьевидные фибулы нередко получают во втором периоде удлинённый приёмник вместо треугольного; змеевидные — вместо одного-двух подъёмов волны приобретают на дужке два-три острых угла. У фибул всех видов над пружиной и над приёмником нередки по одному или несколько колец из проволоки дужки. Тогда же некоторые из них приобретают билатеральную (двустороннюю симметричную) многовитковую пружину. Именно в это время фибулы проникают в Галлию. В конце гальштатской эпохи с юга, из Северной Италии, вновь пришли формы фибул, хорошо известных по Чертозскому могильнику в Болонье, относящемуся к VI-V вв. до н.э. Это дуговидные или змеевидные фибулы с пластинчатой или округлой в сечении дужкой. Приёмник вытянут вперёд, иногда на длину фибулы, и часто закончен поднятой вверх шишечкой. Спиральной пружины может не быть вовсе, а над её местом на проволоку булавки бывает напущена дисковидная металлическая пуговица (рис. 23 и 24).

На Северном Кавказе очень много дуговидных фибул, сходных с ранними гальштатскими. Однако их совсем нет на территории УССР. Такие дуговидные фибулы развились в начале I тысячелетия до н.э. в Греции и Малой Азии, а оттуда пришли в Европу и на Кавказ. К гальштатским фибулам на цепочках привешивались подвески, чаще всего в виде высоких трапеций, покрытых рядами выпуклого пунктира и таких же кружков. Обычай привешивать к фибулам на цепочках привески есть и в кобанской культуре Кавказа, но там привески совсем иных типов, и этот процесс может быть конвергентным.

Наряду с фибулами в той же роли заколок одежды употреблялись и бронзовые и железные булавки с одной, двумя и даже тремя коническими и круглыми головками. В самом конце эпохи появляются булавки, согнутые наверху в виде шеи лебедя. С той же целью применялись шпильки, украшенные изгибом в верхней части дужки. И те и другие могли, конечно, употребляться и как заколки для волос.

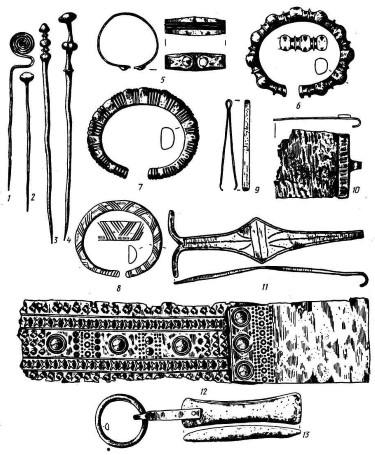

Как специальную деталь костюма следует упомянуть ещё прямоугольные пластинчатые бляхи из бронзы — поясные застёжки. Их украшали разными фигурами, например рядом идущих грифонов, пегасов и других мифических животных, фигурами всадников и кулачных бойцов и т.п. Сам тип блях и некоторые из мифических мотивов пришли из Италии. Бляхи приклёпывались с одного конца к ремню, а на другом несли крючок. Иногда они импортировались и прямо из Италии. Есть пояса, сплошь покрытые квадратными, иногда золотыми бляхами, поле которых занято концентрическими кругами, многоколенными меандрами, шахматными клетками и другими

Рис. 20. Конская сбруя гальштатского времени:

а — реконструкция, б — удила (1, 2) и псалии (3).

(Открыть Рис. 20 в новом окне)

геометрическими орнаментами. Есть, наконец, пояса из тонкой, но широкой полосы бронзы с крючком на одном и с отверстием на другом конце, украшенные в том же геометрическом стиле. Эти пояса почти все относятся к VI-V вв. до н.э. (рис. 25).

Украшения, как и перечисленные металлические детали костюма, делали из бронзы, золота и железа. Так, в венских коллекциях из Гальштатского могильника 3574 бронзовых, 593 железных и 64 золотых украшения и деталей костюма (по Ж. Дешелетту). Из головных украшений упомянем серьги: они либо в виде тонкой металлической полоски, согнутой в круг, с отверстием и крючочком на противоположных концах, либо это опрокинутый полый конус с дужкой наверху, наконец, есть пустые внутри ладьевидные серьги, согнутые в круг, причём противоположные концы лодочки соединены крючочком и петелькой.

Шейные украшения не разнообразны. Гривны, круглые в сечении или гранёные перевитые, обычно заканчиваются петлёй и

крючком. Иногда они закончены двумя петлями, стягивающимися шнурком сзади. Бусы появляются в VI в. до н.э. Их сначала очень немного. Это — очевидный предмет ввоза из Греции и Италии. Стеклянные бусы бывают цилиндрическими и неправильно кольцевидными, синие с белыми зигзагами и глазками, порой выпуклыми, гладкие жёлтые и т.п. Янтарные бусы — круглые, биконические и кольцевидные. Они иногда снизывались в свисающие цепочки. Встречаются ветвистые кораллы, нанизывавшиеся в несколько рядов.

Кроме снизок бус нередки бронзовые цепочки, к концу которых часто привешивали за дырочку тонкие пластинчатые подвески-трапеции, покрытые выпуклыми кружками и пунктиром. Такие цепочки прикрепляли к гривнам, фибулам и т.п. Подвески указанного типа проникли в лужицкую и чернолесскую культуры. Более того, в недрах зарубинецкой культуры они дожили до славянской эпохи, мало изменяясь в форме и орнаменте.

Обычным украшением были браслеты. Их носили не только на руках, но и на ногах. Как правило, это незамкнутая пластинка или стержень с вертикальными и косыми насечками. Встречаются браслеты, украшенные полушарными кругами или пирамидальными выпуклостями (рис. 25).

Бронзовые и железные бритвы имели одно лезвие при сегментовидных очертаниях. При двух лезвиях они замыкались в круг, иногда прорезной, с боковой ручкой. В конце гальштатской эпохи появились пинцеты для выдёргивания волос, ложечки-копоушки, острия для чистки ногтей — всё то, что стало достаточно изобильно в следующее, латенское время. Эти туалетные принадлежности пришли из Средиземноморья.

Мы уже упоминали, как быстро шагнула вперёд в начале гальштатской эпохи чёрная металлургия. То же следует сказать и относительно бронзолитейного дела. Наряду с литьём большой размах получило также изготовление предметов, особенно украшений, из тонких бронзовых пластин и проволоки. Пластины прокатывали в раскалённом состоянии под молотом. Искусство получения полос тонкой бронзы привело к очень широкому распространению утвари из склёпанных полос и к изготовлению небольших сосудов, выбивавшихся из одного листа, чаш и мисок. Эти предметы изготовляли иногда из золота. Все эти приёмы, впрочем, восходят ещё к бронзовому веку, где они не имели столь широкого распространения. Бронза никогда не была дешёвым металлом. Поэтому вполне естественно, что изготовление тонких и лёгких предметов утвари и доспехов продолжало жить и развиваться в ущерб методу литья по восковой модели. Последний способ не исчез, но понемногу отступал на задний план. Бронзовое литьё массивных форм проникало к племенам гальштатской культуры с юга, от рабовладельческих народов Средиземноморья. В целом для гальштатской металлургии характерны клёпаные изделия, что отличает её от областей распространения скифо-меотского металла. У скифо-меотских племён клёпаные изделия малочисленны, а со второй половины VII в. до н.э. получает очень значительное распространение отливка массивных предметов, вроде огромных котлов.

Гальштатская металлическая утварь была преимущественно бронзовая (рис. 26). Это — котлы, низкие, с уплощённым или острым дном, без шейки. По бокам у края — ручки-кольца, которые приварены путём отливки в приставной форме, тогда как сам сосуд выбит из листа. Корпус вёдер — ситул и цист — делали из согнутого листа бронзы, сведённые края которого образовывали вертикальный, соединённый заклёпками шов. Иногда корпус составлялся из двух-трёх горизонтально склёпанных полос. Вёдра имели крышку, а одна или две подвижные ручки-дужки располагались сверху, как у наших вёдер. Корпус имел снизу приклёпанное плоское дно. Орнамент чаще всего состоит из нескольких опоясывающих рельефных валиков. Известно около десятка ситул с рельефными изображениями (рис. 10, 21 и 27). На них сцены ритуального, военного и бытового характера расположены в один-три горизонтальных пояса. Здесь представлены сцены пира, едущие верхом и в колесницах воины, женщины, несущие на голове сосуды с водой, пахарь, возвращающийся с поля, и т.п. На этих же поясах и на крышках встречаются процессии крылатых зверей. Котлы, ситулы и цисты частью делали на месте. Однако родиной их являются Этрурия и Северная Италия. Многие из них, особенно с богатыми рельефными сценами, несомненно, импортированы оттуда. Встречаются миски с низкой шейкой и с раздутыми боками. Полусферические чаши, круглодонные или с уплощённым дном, известны повсеместно от Швейцарии до Балтийского и Северного морей. Такие чаши или вовсе без ручек, или с петельчатой ручкой, поднимающейся над краем. Они бывают золотыми. Их покрывают по всему телу чеканные опоясывающие круги из выпуклых точек, иногда из полушариков, выпуклых поясков и т.п. Известны клады таких чаш, особенно на

Рис. 21 [стр. 42-43]. Ситула из Куффарна.

(Открыть Рис. 21 в новом окне)

Рис. 22 [стр. 42]. Ножны меча из Гальштатского могильника (в трёх фрагментах).(Открыть Рис. 22 в новом окне) |

Рис. 23 [стр. 43]. Фибулы из Гальштатского могильника.(Открыть Рис. 23 в новом окне) |

Рис. 24. Фибулы гальштатского времени.

(Открыть Рис. 24 в новом окне)

Балтийском побережье ГДР. Эти сосуды датируются по большей части VII-V вв. до н.э. Глиняные сосуды сделаны без гончарного круга. Наиболее известны урны, служившие для захоронения пепла, а в ежедневном быту для хранения продуктов. Это — грушевидно расширенные книзу или острорёберные сосуды, достигающие до 1 м и более высоты. Они отличаются очень узким дном и высокой шейкой, сужающейся к устью. Устье завершается бортиком, иногда очень широким и своеобразно профилированным. Горшки имеют узкое дно. Для одних характерны выпуклые плечи и шейка раструбом, для других — раздутые бока и цилиндрическая низкая шейка. Миски и чаши похожи по форме на бронзовые. Есть своеобразные плоские тарелки с несколькими выпуклыми концентрическими кругами по дну. Лучшие из сосудов, особенно урны и миски, покрывали чёрным или бурым лощением. В Австрии, Чехословакии и Баварии многие из этих сосудов богато раскрашены чёрной, белой и красной красками. Плечики, а то и весь корпус окружены сложным геометрическим орнаментом, состоящим из вписанных друг в друга или шахматно заштрихованных квадратов, чередующихся вверх и вниз вершинами треугольников, многоколенных сложных меандров и т.п. Треугольники обычно заштрихованы линиями или косыми клетками. Клейма орнамента крупные. Особенно славится расписной посудой Гемейнлебарнский могильник в Северной Австрии. Плечики сосудов иногда дополнительно украшали статуэтками женщин и всадников. Встречается такой же резной орнамент (рис. 12, 13 и 28). Обычны конические налепы и прямые или косые каннелюры на плечиках сосудов. Мода на клёпаную бронзовую утварь лишь ненадолго проникла в Северное Причерноморье. Зато глиняные сосуды в виде урн, близкие по форме и лощению, появились там ещё в чернолесское время и по Суде, Ворскле и Донцу достигли меотских племён Северного Кавказа. Проник туда тем же самым путём и богатый резной геометрический орнамент. Но гальштатские элементы в лесостепной Скифии ограничились несколькими модными формами посуды и то на довольно короткий срок.

|

|

|

Рис. 25. Предметы туалета из Гальштатского могильника:1, 2, 3, 4 — булавки, 5, 6, 7, 8 — браслеты, 9 — пинцет, 10, 11, 12, 13 — металлические детали пояса.(Открыть Рис. 25 в новом окне) |

Рис. 26. Бронзовая утварь из Гальштатского могильника.(Открыть Рис. 26 в новом окне) |

Рис. 27. Ситула из Чертозского могильника у Болоньи.

(Открыть Рис. 26 в новом окне)

|

|

|

Рис. 28. Керамика из Гальштатского могильника:1, 2, 3, 4 — миски, 5 — грушевидный сосуд, 6, 7, 8, 9 — горшки.(Открыть Рис. 26 в новом окне) |

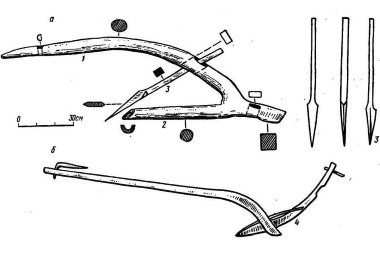

Рис. 29. Плуги гальштатского времени:а — Даберготц, б — Деструп; 1 — грядиль, 2 — ползун, 3 — резак, 4 — сошник.(Открыть Рис. 29 в новом окне) |

Хозяйство, общественные отношения, этническая принадлежность, культурные связи племён гальштатской эпохи. ^

Памятники гальштатской эпохи хорошо показывают развитие сельского хозяйства. Все виды домашнего скота были известны народам Западной и Центральной Европы. Тягловой силой служили и лошади и волы. Волов использовали особенно для пахоты. Соха и плуг одинаково известны в это время. [11] Они или из одного куска дерева или составлены из двух-трёх кусков. Сзади грядиля в узкий ползун-подошву вставлялась ручка, а в грядиле иногда бывал прорез для деревянного резака или какого-то другого приспособления. Железного сошника такой плуг не имел. Сошником служил острый конец ползуна. У других плугов, называемых иногда сохами, вместо ползуна употреблялся деревянный лопатовидный сошник. Оба вида плугов жили с конца бронзового века, они известны по скальным рисункам из Южной Швеции и Приморских Альп, относящихся к эпохе бронзы. Несколько плугов с ползуном и вставной ручкой найдено в Южной Прибалтике, в торфяниках Ютландии. В торфянике у с. Даберготц в ФРГ найден такой же плуг, у которого в грядиле был прорез, может быть, для деревянного резака. Подобные плуги изображены на чернофигурном аттическом сосуде мастера Никосфена и на бронзовой ситуле из Чертозского могильника. На ситуле пахарь возвращается с поля, гонит перед собой пару волов и несёт на плече точно такой же плуг с ползуном и вставной ручкой. Из Деструпа в Ютландии происходит плуг другого типа, имеющий вставной лопатовидный сошник. Плуги с ползуном найдены и в области лесостепной Скифии. Откуда и как распространились в конце бронзового и в начале железного века оба вида пахотных орудий — неясно, но они теперь известны к середине I тысячелетия до н.э. без малого почти на всей территории Европы (рис. 29).

В Ютландии, Голландии и Великобритании были обнаружены пашни начала железного века. Они пахались крест-накрест под

прямым углом. Поля были коротки и широки и окапывались при размежевании. Эти поля не требовали бороны. К середине I тысячелетия до н.э. все виды злаковых зерновых до овса и ржи включительно были известны в Европе. Это зерновое хозяйство на всей территории распространения гальштатской культуры можно считать основным видом сельскохозяйственной деятельности.

Судя по ряду изображений на ситулах и предметах вооружения, военное дело приобрело отчётливо выработанные формы (рис. 27, 22, 10 и 21). Стройно маршируют ряды воинов на чертозской ситуле. На мече из Гальштатского могильника показаны всадники с копьями и пехотинцы со щитами и копьями. [12] На вачской ситуле изображены воины, едущие верхом. С развитием войска и военного дела тесно связано и появление своеобразных форм спорта. На ситуле из Куффарна изображено состязание колесниц. На куффарнской и вачской ситулах, а часто и на поясных пряжках встречаются изображения состязания атлетов на приз в виде лежащего тут же на подставке шлема с гребнем. Несколько раз, в частности на упомянутом мече из Гальштата, показана сцена оригинальной борьбы: два воина тянут щит в разные стороны.

Погребения воинов широко представлены в гальштатских могильниках. Они отличаются по богатству сопровождающего их инвентаря. Всякий мужчина — воин, но лишь у немногих покойников стоят ситулы и цисты, лежат кони в наборной сбруе и колёса боевых колесниц. Это — могилы воинов, принадлежащих к племенной аристократии. Одним из самых замечательных погребений можно считать могилу «князя» в пещере Бычьей Скалы в Моравии, раскопанную Г. Ванкелем. [13] В преддверии пещеры находилось трупосожжение богатого воина с набором котлов, ситул и цист. Здесь были найдены два коня в сбруе, железные шины от боевой колесницы, бронзовые фигурные навершия, украшенные цепями и подвесками, может быть, от скипетра, много ладьевидных фибул, бронзовый пояс, золотые серьги и браслет. Князя сопровождали железный топор, кинжал, железные копья, ножи и бронзовые стрелы. Среди вещей имелась бронзовая статуэтка быка. Может быть, с тех пор пещера и сохранила своё название. Около 40 трупоположений убитых слуг сопровождало этого «князя» или богатого «всадника». Подобные захоронения позволяют предположить, что население гальштатской культуры достигло позднейшей стадии в развитии первобытной общины — военной демократии. Сильно развитое военное дело при значительном имущественном неравенстве и выделении военной аристократии указывает на большую вероятность такого предположения. Это тем более возможно, что как раз в эпоху позднего гальштата в Италии и Греции уже вполне сложились первые рабовладельческие полисы.

Обилие италийского и отчасти греческого импорта, оседавшего в руках континентальной родо-племенной аристократии, а также клады золотых чаш и украшений достаточно многочисленны. Они — свидетельство не только развития имущественного неравенства, но и торговли. Через альпийские перевалы и по рекам Западной и Центральной Европы южный импорт достигал Балтийского побережья. Этот межплеменной обмен и даже настоящая торговля продолжали развитие процесса, начавшегося ещё в бронзовом веке Западной Европы, когда необходимость завоза меди и олова впервые вызвала к жизни торговлю разной формы бронзовыми слитками (кельты, двойные топоры, шейные гривны, бычьи шкуры и т.д.), заменявшими деньги. Так ещё в течение бронзового века стали определяться торговля, её пути и товары из цивилизованного Средиземноморья в недра «варварской» Европы и наоборот, а также внутренняя торговля в этих областях. [14]

С развитием культур гальштатского облика началось новое — чёрная металлургия и изменения в бронзолитейной технике. По внутренним европейским путям теперь распространялись новые изделия. Из средиземноморского мира пошли западногреческие и италийские вещи, отчасти дававшие образцы гальштатским мастерам. С ростом числа греческих колоний и стабилизацией их положения на местах, особенно с основанием греками Массалии (латинское Массилия, современный Марсель), границы распространения античного импорта расширились ещё более.

Несомненно, контрагентами южных купцов и отчасти купцами становилась аристократия

гальштатских племён: недаром предметы импорта сосредоточились в её руках. Межплеменные войны приобретали поэтому более частый и обширный характер. Процесс общественного, прежде всего имущественного, а затем классового расслоения всё ускорялся. Приближалось создание первых государств. Все эти процессы неизмеримо усилились в следующую, латенскую эпоху; у кельтов особенно.

Солярные изображения на некоторых вещах, в частности на золотых чашах, говорят о культе бога Солнца. Нагая богиня среди охотников-воинов и оленей на штретвегской колеснице (рис. 14), может быть, та же самая в представлении гальштатцев, что и крылатая владычица зверей «Артемида» среди львов или других зверей на ручках греческих бронзовых энохой VI в. до н.э., встреченных в гальштатских могилах. Эту богиню чтили и у скифов, где она известна на ручках зеркал греческой работы. Развитый заупокойный культ с ритуалом заупокойного пира и состязаний над костром, с торжественной погребальной процессией, когда везли урну на повозке, напоминает гомеровское описание захоронений и, следовательно, сходное представление о загробной жизни и о богах смерти. Художественные ситулы и эденбургские урны передают именно такой ритуал.

Итак, у представителей гальштатской культуры уже существует какой-то антропоморфный пантеон, хотя и очень слабо представленный в археологических памятниках. Это вполне отвечает состоянию религий у народов (таких, как греки Гомера, скифы Геродота и атцеки [ацтеки] в эпоху кортесова завоевания) на стадии военной демократии.

Гальштатская культура носит явно выраженный межплеменной характер. В Югославии, на Адриатическом побережье, её носители — индоевропейские иллирийцы, в Восточных Альпах Австрии — неведомые реты и норики, в Венгрии — Паннонии, в Румынии и Болгарии — фракийцы, в Чехословакии, Швейцарии, Восточной Франции и ФРГ — кельты и, может быть, первые пришлые германцы. На юге, в Средиземноморье, гальштатские формы отчасти проникли к иберам, в общем, вполне самостоятельным по культуре. В Италии особенно протоэтруски и их соседи в бассейне реки По сами оказывали очень сильное влияние на адриатическую, придунайскую территории гальштата. До половины VIII в. до н.э. лигуры, умбры и венеты почти не испытывали этрусского влияния и мало знали греческих вещей. Около этого времени в долину По началась культурная, а затем и политическая экспансия этрусков с притоком новых форм материальной культуры и греческого импорта. Наиболее известными в археологии являются могильники в Болонье и её окрестностях. Этапы их развития носят названия по владельцам земли. В последнее время Г. Мюллер-Карпе, изучив заново болонский материал, делит его на три ступени: Болонья I, II и III. [15] Его деление уточняет хронологическую периодизацию болонских могильников, предложенную ранее О. Монтелиусом. [16] В этих могильниках много исходных для гальштата форм, в особенности фибул, серповидных ножей, бритв, ситул, цист, грушевидных и острорёберных сосудов, часто бронзовых, прототипов гальштатских глиняных урн. Даты ступеней болонских могильников лежат в основе собственно гальштатской хронологии. Первая ступень — Бенацци I (по Монтелиусу, 1100-950 гг. до н.э.; по Мюллеру-Карпе, IX в. до н.э.) — даёт простейшие прототипы змеевидных фибул, втульчатых топоров, бритв и т.п. Железа ещё почти нет. Во второй ступени — Бенацци II (по Монтелиусу, 950-750 гг. до н.э. или, по Мюллеру-Карпе, VIII в. до н.э.) — появляются более сложные фибулы, первые ситулы, железа больше, но оружие, бритвы и ножи чаще бронзовые. Есть уже прототипы урн. Третья ступень носит имя Арнольди (по Монтелиусу, 750-550 гг. до н.э. или, по Мюллеру-Карпе, VII в. до н.э.). Железные оружие и орудия здесь окончательно утвердились. Фибулы сложнее. Появляется ещё больше ситул и урн. Исчезли сегментовидные бритвы. Появляется этрусский и греческий импорт в малом количестве. Четвёртая ступень называется чертозской по имени монастыря, на территории которого находится могильник (по Монтелиусу, 550-400 гг. до н.э.). На этой ступени выработались фибулы «чертозского» типа. Изобилует здесь всевозможная бронзовая посуда, в частности ситулы и цисты. К этой именно ступени относятся те из них, что богато орнаментированы рельефными сценами. Встречаются алабастры, амфориски, бусы из пёстрого стекла и чернофигурные и краснофигурные сосуды. Североиталийское влияние проникает и на собственно территорию гальштата. Так сильно влияние Италии на гальштатские племена, особенно в VI-V вв. до н.э.

Менее заметны связи со Скифией. Оттуда проникают наконечники стрел и, может быть,

некоторые формы железных топоров. В обратном направлении попадают некоторые псалии и отдельные формы лощёной керамики. Иногда зарубежные исследователи, опираясь на некоторые формы сосудов, главным образом урны, относят также к гальштату лесостепные скифские культуры. Но это или недоразумение, или натяжка, так как во всех остальных отношениях сходство почти не прослеживается. Гальштат эпохи железа и ранние культуры скифского типа — это две одновременные (700-400 гг. до н.э.) и самостоятельные области культурного развития в континентальной Европе.

[1] R. Pittioni. Urgeschichte des Österreichischen Raumes. Wien, 1954, SS. 541-555.

[2] В этом разделе даны основные варианты гальштатской культуры, связанные с различными этническими группами. Выделение их относится ещё к началу XX в. (М. Гернес. Культура доисторического прошлого, ч. III. Железный век. М., 1914. стр. 42; J. Déchélette. Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, vol. II, part. 2. Prémier âge du fer où époque de Hallstatt. Paris, 1913, pp. 617-628). С некоторыми изменениями, учтёнными Б.H. Граковым, они признаются и современными специалистами. Примером может служить статья Я. Филипа «Hallstattkultur» («Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas», Bd I. Prag, 1966, S. 458) Наряду с выделением больших областей в настоящее время существует очень дробное деление внутри их (например, для территории Австрии см. R. Pittioni. Op.cit., pp. 535-645).

[3] Под северо-восточной, или эльбо-одерской, группой Б.Н. Граков подразумевает памятники типа погребений в Платеницах, которые чешские исследователи относят к третьей ступени силезско-платеницкой культуры (J. Filip. Popelnicowá pole a počátki [počátky] železné doby v Cechách. Praha, 1936-1937, str. 87-101).

[4] P. Reinecke. Chronologie des Graberfeld von Hallstatt. MAGW, Bd. XXX. Wien, 1900.

[5] J. Déсhélelle. Op.cit., vol. II, part. 2, pp. 617-628; M. Гернес. Ук.соч., стр. 39-54.

[6] R. Pittioni. Op.cit., pp. 541-555. Наряду с делением гальштатской эпохи на две ступени, о чём говорится в тексте, существует более дробное деление гальштатских древностей на фазы А, В, С, D, предложенное П. Рейнеке. Фаза А его периодизации соответствует V и VI периодам бронзы О. Монтелиуса, фаза В — это время бытования бронзовых гальштатских мечей, фаза С — больших железных мечей, а фаза D — кинжалов (Р. Reinecke. Brandgräber von Beginne der Hallstattzeit aus den östlichen Alpenländern und die Chronologie des Grabfeldes von Hallstatt. MAGW, Bd XXX. Wien, 1900; idem. Grabfunde der zweiten Hallstattstufe aus Suddeutschland. Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. Mainz, 1908; idem. Grabfunde der dritten Hallstattstufe aus Suddeutschland. Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. Mainz, 1911). Деление П. Рейнеке на фазы А, В, С, D сохраняется до настоящего времени. Исследователи дают даже более дробные фазы и уточняют их абсолютную датировку. Показательным примером таких исследований может быть работа Г. Мюллера-Карпе, уточнившего абсолютную хронологию ранних фаз гальштатской эпохи: А1 — XII в. до н.э., А2 — XI в. до н.э., В1 — X в. до н.э., В2 — IX в. до н.э., В3 — VIII в. до н.э. (Н. Müller-Karpe. Beiträge zur Chronologie der Ürnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Römisch-germanische Forschungen. Berlin, 1959).

[7] Бронзовые мечи с антенным навершием характерны для времени, предшествующего собственно гальштатскому (R. Pittioni. Op.cit., p. 483). Некоторые поздние типы этих мечей, как исключение, встречаются в комплексах I ступени гальштатской культуры. Один такой меч известен из богатого оружием Гальштатского могильника (К. Kromer. Das Gräberfeld von Hallstatt. Firenze, 1959, S. 24). Ещё один подобный меч можно назвать в могильнике Клайнклайн, Австрия (R. Pittioni. Op.cit., p. 605).

[8] С. Truhelka. Der vorgeschichtliche Pfahlbau im Savebette bei Donja Dolina Bezirk Bosnisch Gradiska. WMBH, Bd IX. Wien, 1904, SS. 3-156; idem. Der Pfahlbau von Donja Dolina. WMBH, Bd XI. Wien, 1909. SS. 3-27.

[9] J. Déchélette. Op.cit., vol. II, part. 2, pp. 601-606; К. Kromer. Op.cit. (эта публикация содержит исчерпывающую библиографию). В тексте данной книги сведения о количестве погребений взяты у Дешелетта (J. Déchélette. Op. cit, pp. 601-602). Новые подсчёты с включением более поздних раскопок сделаны Кромером. К его времени научно обработано 1112 погребений. Из них: трупосожжений — 505, трупоположений — 597 (К. Kromer. Op. cit, p. 15). На русском языке впервые развернутую и интересную характеристику Гальштатского могильника дал В.А. Городцов (Бытовая археология. М., 1908 [1910]).

[10] A.M. Tallgren. Die Kupferen Flachäxte mit seitlichen Zäpfen. «Finsk Forn Tidskrift», Bd XXVI. Helsinfors, 1912; idem. La pontide préscythique après l’introduction des métaux. ESA, t. II. Helsinki, 1926, p. 174, Б.А. Куфтин. Урартский колумбарий у подошвы Арарата и куро-аракский энеолит. Вестник Государственного музея Грузии, т. XIII. Тбилиси, 1944, стр. 31-32, О.M. Джапаридзе. Бронзовые топоры Западной Грузии. СА, т. XVIII. М., 1953, стр. 294-295, Е.И. Крупнов. Древняя история Северного Кавказа. M., 1960, стр. 123-124.

[11] Г. Кларк. Доисторическая Европа. Пер. М.Б. Граковой-Свиридовой. М., 1953, стр. 108-111, рис. 47-51; Б.А. Шрамко. К вопросу о технике земледелия у племён скифского времени в Восточной Европе. СА, 1961, №1, стр. 73-90; его же. Древний деревянный плуг из Сергеевского торфяника. СА, 1964, №4, стр. 84-101.

[12] Ножны из Гальштатского могильника по времени относятся к эпохе латена В, по Рейнеке — Питтиони, или латена 1, по Дешелетту (R. Pittioni. Op.cit., p. 655; J. Déchétette. Op.cit., p. 1168; K. Kromer. Op.cit., pp. 24, 28). Однако в украшениях ножен ярко выступают признаваемые всеми традиции гальштатского искусства. Такой же облик имеют и некоторые другие вещи раннего латена, например ситула из Куффарна. Характер изображений послужил причиной помещения этих вещей ещё в раздел гальштата.

[13] Н. Wankel. Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit. Wien, 1882.

[14] Г. Кларк. Ук.соч., стр. 256-273.

[15] Н. Müller-Karpe. Op.cit.

[16] О. Mоntеlius. La civilisation primitive en Italie dépuis l’introduction des métaux, part 1. Italie septentrional. Stockholm, 1895.

Б.Н. Граков

Б.Н. Граков