|

|

|

|

42. Золотое блюдо. Копёнский чаа-тас.(Открыть илл. 42 в новом окне) |

43. Золотое блюдо. Деталь.(Открыть илл. 43 в новом окне) |

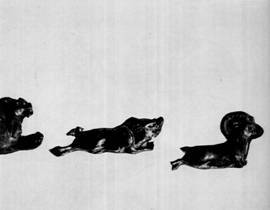

В новом искусстве зооморфное изображение, как правило, столь тесно связано в своей условной трактовке с плетением стеблей и побегов, что оно неотделимо от него и подчинено растительному орнаменту. Сами детали этих фигур стремятся выпустить из себя какой-нибудь побег или листок. Птицы и звери часто держат в клюве или пасти ветку с листьями и бутонами. Рамки медальонов связаны с растительными орнаментами, их обегающими. Звери на поясной бляхе из Кудыргэ (VII в. н.э.) не смотрятся отдельно. Линии их тел переходят одна в другую, и весь рисунок из трёх четвероногих выглядит как какой-то побег, проходящий через всё изделие. [6]

Не только вся поверхность блях из тюркских памятников раннесредневекового времени пронизана этим движением, переданным растительным побегом, но и края самих блях получают часто сложный контур, пропадает чёткая линия, очерчивающая предмет. Это явление можно было тоже отметить в переходный хунно-сарматский период, но оно было временным в старом искусстве кочевых степей и сменилось вскоре величайшей определённостью контура на геометрической стадии. Мы связывали это явление в истории степного анимализма предшествующей поры с «отчуждением» изображения от предмета, с «выходом» изобразительности за пределы утилитарной вещи, которой остаются в удел геометризм очертаний, с разрушением архаического «симбиоза», возникшего между животным образом и вещью. На бляхах нового степного искусства сами контуры становятся как бы стушёванными. Нет замкнутости в образе художественного предмета. Каждая бляха не автономна, она — составная часть комплекса вещей. Сложные очертания позволяют составить из блях поясной набор: выпуклость одного конца бляхи входила в вогнутость другого. Даже когда бляхи были нашиты на ремень в некотором отдалении друг от друга, они благодаря сложным линиям своего контура кажутся какими-то бутонами или цветками, распустившимися на ремешке.

Это явление мы можем встретить и в скифо-сибирском «зверином стиле» (например, край кафтана, составленный из золотых бляшек, в погребении второй половины I тысячелетия до н.э., открытом в 1970 г. близ Алма-Аты). Но в раннесредневековом искусстве степей Евразии оно подчёркивало особенно сильно и выражало закономерные тенденции художественного развития.

В этом принципиальное отличие искусства раннесредневековых степей от старого анимализма. Тенденция к пронизывающему весь предмет движению смогла полностью проявиться в кочевническом искусстве в раннесредневековую эпоху только в растительном или плетёном орнаменте — главной составной части художественного образа на этой стадии. [7]

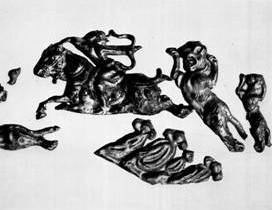

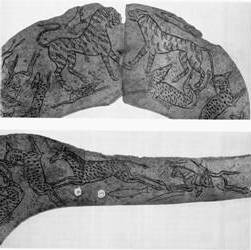

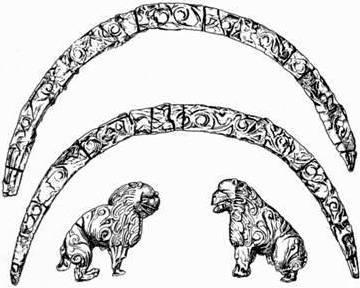

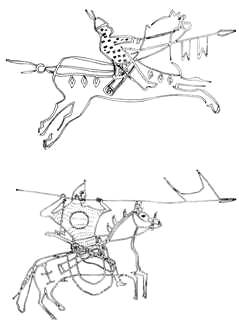

В искусстве скифо-сибирского анимализма VI-IV вв. до н.э. можно было «вырезать» каждого зверя или каждую группу борющихся зверей и рассматривать их отдельно. [8] Бляхи с изображением зверей и всадников из Копёнского чаа-таса перенесут эту операцию хуже. Если их рассматривать поодиночке, то непонятной и художественно неоправданной становится устремлённость в одну сторону фигурки скачущего лучника, прыгающего льва, бегущих в панике животных (илл. 44-46). Они требуют совмещения и сопоставления, комбинации их в сцену — и действительно они когда-то на луке седла составляли сцену охоты с передачей некоторых особенностей ландшафта. Совершенно аналогичное явление находим мы на гравированной костяной обкладке луки седла из тюркского алтайского могильника в Кудыргэ (VI-VII вв.). [9] Два всадника вспугнули всё животное царство (илл. 47-49). От них стремительно убегают олени, горные козлы, медведь, лисица, зайцы. Все фигуры взаимосвязаны, и изделие проникнуто этим движением. В украшениях кыргызских сёдел из Копён некоторое спокойствие достигается уравновешенностью образов самих всадников — движение коня в одну сторону противопоставлено стреляющему в обратную сторону лучнику (типичный сасанидский приём) [10] — и тем, что движение этого охотничьего гона начинается в центре и затухает симметрично к опущенным краям пластины.

|

|

|

|

44. Лука седла. Копёнский чаа-тас.(Открыть илл. 44 в новом окне) |

45. Лука седла. Деталь.(Открыть илл. 45 в новом окне) |

46. Лука седла. Деталь.(Открыть илл. 46 в новом окне) |

На пластине из Кудыргэ движение начинается с устремлённой вперёд небольшой фигурки всадника в правом нижнем углу пластины, переходит в центр, усиливается в левом нижнем углу особенно выразительной фигурой медведя, так хорошо передающей вид напуганного животного. Это однонаправленное движение кое-где как бы тормозится второстепенными фигурками, обращёнными в другую сторону или поставленными поперёк основной линии. Но всё же общее для всего изделия впечатление создаётся именно этим движением.

Как мы видим, в новом степном искусстве не только в орнаменте, но и в изображении зверей господствуют другие тенденции и иное понимание художественной формы и образа. Впечатление единого движения появлялось на изделиях старого степного искусства, но тут же гасилось различными приёмами. Например, шествие в одну сторону тигров на Башадарском саркофаге нейтрализовано извивающимися у них под ногами телами животных. Бег кабана и преследующего его всадника-охотника на бляхе-застёжке из Сибирской коллекции наиболее сильно передает эту тенденцию к общему движению на всём изделии. Но всё же оно тормозится перегруженностью деталей, тяжестью полихромных вставок, мощными ветвями деревьев, как бы сетью улавливающих обе эти устремлённые вперёд фигуры внутри границ предмета, останавливающих бег. Движение кабана и охотника вправо зрительно не выходит за рамки бляхи, а как бы «возвращается» назад к поднявшейся на дыбы лошади, которую другой охотник, сидящий на дереве, тянет влево. В напряжённой неподвижности этой второй пары действующих фигур ослабляется движение первых двух. На пластине из Кудыргэ противоположно направленные линии бега второстепенных животных служат не столько для того, чтобы погасить общее движение, сколько для того, чтобы развернуть его на большей поверхности расширенной части пластины. Стремительный поток, начавшийся в узкой правой части пластины, в широкой её части как бы замедляется, бурлит водоворотами, чтобы снова устремиться в тесное русло, образованное левой частью луки седла. И как раз в центре накладки мастер с великолепным чувством художественного ритма и меры помещает двух тигров — образы независимые и обособленные от сцены охоты, но также не замкнутые в себе, а всецело зависимые друг от друга, воспринимаемые только в этом симметричном их расположении. Это не распластывание одной фигуры на плоскости, что было характерно для старого искусства. Это именно противопоставление двух зверей, выполненное так, что одна фигура не смотрится без другой. [11]

Если раньше, в скифо-сибирском искусстве фигуру животного расчленяли, развёртывали, ломали, то в новом искусстве степей анимализм, окончательно освобождённый от стилистических принципов, связанных с магическим пониманием изображения, приобрёл в ряде произведений большую реалистичность.

Характерным образцом искусства тюркских племен Алтая IX-X вв. может служить меч из Сросткинского могильника. [12]

На бронзовых пластинах перекрестья, узорчатых и расширенных в центре и по краям, изображены пальметты, побеги и прыгающие друг на друга львы. То же изображение повторено на двух боковых петлях для ремня и на четырёх бронзовых обоймах от ножен. Особенно интересен наконечник ножен с фигурой прыгающего льва, хвост которого пропущен между ногами и поднят над спиной. Концы хвостов у всех хищников изображены в виде побегов. Лев на наконечнике ножен тоже нарисован в окружении растительных узоров. Таким образом, растительные орнаменты оплетают зооморфные изображения, и тела животных смотрятся не сами по себе, а как «акценты» в общем растительном декоре предмета.

Наряду с растительным и подчинённым ему зооморфным орнаментами существовал и геометрический — на тканях, например, у тюрков Алтая, Монголии, у кыргызов Енисея. Но именно в растительном орнаменте ярче всего проявились тенденции нового стиля степного искусства.

|

|

|

|

47. Костяная пластина от луки седла. Могильник Кудыргэ.(Открыть илл. 47 в новом окне) |

48, 49. Костяная пластина. от луки седла. Детали.(Открыть илл. 48-49 в новом окне) |

50. Бронзовая бляха со стилизованным изображением птицы. Нижнее Поволжье.(Открыть илл. 50 в новом окне) |

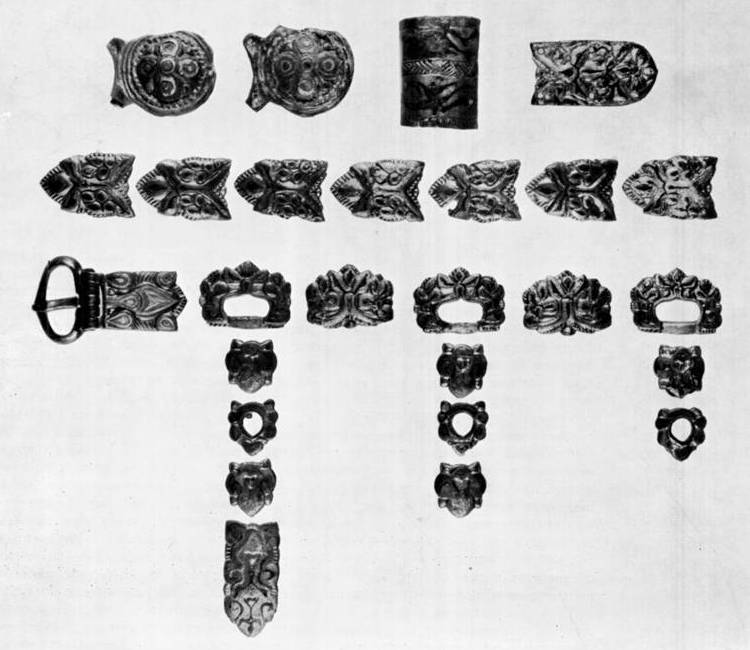

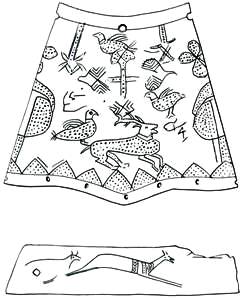

В восточноевропейских степях также широко распространяется искусство растительного орнамента на поясных бляхах. Сложный контур этих блях, часто принимающих форму расцветающего бутона, пальметты, трилистника, связанность блях на поясе в единый комплекс и зрительная зависимость каждого элемента от соседних — всё это мы наблюдаем в художественных предметах, оставленных нам салтовской культурой (VIII-X вв.), [13] и в памятниках, так или иначе относящихся к Хазарскому каганату. Постепенное нарастание именно этих элементов в искусстве началось ещё в ту эпоху, к которой относится знаменитый Перещепинский клад на Украине (VII в.); [14] среди вещей геометрического стиля предшествующего времени мы находим в нём удлинённые поясные бляхи с растительным побегом, хотя ещё тектонически расчленённым на несколько зон. Характерно украшение седла. Верхний край передней луки покрыт растительным орнаментом, обегающим всю эту форму, а на плоскости полукруглой дуги в геральдической позе сидят два льва. Рисуя этих животных, мастер стремится связать их зрительно друг с другом, а также объединить и голову и туловище завитками гривы и распространить этот мотив на всю поверхность тела (илл. 52). То же находим мы и на седлах из Мартыновского клада (VII в. н.э.) из Поросья, [15] где фигуры — центральные (человеческие) и парные боковые (лошадиные) — композиционно зависят друг от друга и, взятые отдельно, выглядят бессмысленно (илл. 53), подобно бляхам от седла из Копён.

На бляхах из салтовских и хазарских, а позднее и печенежских [16] памятников растительный побег не единственный орнамент. Встречаются и ёлочка, и трилистники, вырастающие один из другого, и отдельные листья, как чешуя покрывающие предмет, есть и геометрический ячеистый орнамент. Украшения из кочевнического погребения Сарайлы-Кият близ Симферополя (начало II тысячелетия н.э.) демонстрируют «энергию» и напряжённость плетёных линий. [17] Всюду тенденция к объединению формы предмета средствами орнамента выступает достаточно ярко. Часть предметов имеет небольшой поясок, отделяющий орнамент от края предметов. Но часто орнамент в виде листьев или побега подходит к самой границе бляхи и даже повторяется в сложных её контурах (илл. 51).

Даже такие, казалось бы, геометрические и простые украшения, как плоские нашивные округлые пластины от конского головного убора, заимствованные в салтовской культуре у алан Предкавказья, [18] не противоречили этой общей художественной тенденции: они нашивались так, что находили друг на друга, свободно свисали, прикреплённые лишь в верхней своей части, и создавали неровную, «живую» поверхность с изменчивыми линиями, скрадывавшими тектонику и форму.

Довольно широко входит в моду орнамент в виде полоски из кружочков, образующих как бы витую линию из двух лент. Его расположение на вещи показывает то же стремление связать весь предмет одним движением этого орнаментального мотива. Есть и геометрические орнаменты, есть и зооморфные мотивы. Но они занимают подчинённое положение.

Попав на предмет, животное сильно стилизуется, но иначе, чем в скифо-сибирском «зверином стиле»: оно теперь не извивается и не расчленяется в угоду вещи, не распластывается на плоскости — конечно, какое-то насилие над фигурой совершается,

51. Серебряные поясные бляхи. Саркел.

(Открыть илл. 51 в новом окне)

52. Золотые бляхи от седла. Перещепинский клад.(Открыть илл. 52 в новом окне) |

53. Лука седла. Мартыновский клад. Реконструкция.(Открыть илл. 53 в новом окне) |

но в целом её очертания остаются в пределах натуральных. Рассмотрим, например, фигурки лошадей в круговых ободках, служившие амулетами у племён салтовской культуры. [19] Разве так вписывали фигуру зверя в круглый предмет в старом степном анимализме? Животное заставляли принять кольцевидную форму, ломали и сгибали его, чтобы втиснуть в круг. Здесь же животное свободно помещено в кольцевидную рамку, соприкасаясь с ней головой, ногами и хвостом. А чтобы замаскировать некоторый разрыв между спиной и кольцевой рамкой, мастер оставляет полоску металла, прикрепляя фигуру в этой части к кругу. Что же касается простых фигурок без рамок — амулетиков в виде птиц и животных, — то бросается в глаза отказ от той замкнутости линий, которая была так характерна для обособленного изображения зверя в скифо-сибирском «зверином стиле».

В качестве примера изделий с зооморфными сюжетами назовём салтовские поясные бляхи со стилизованным рисунком львов с трилистником на голове [20] и бляхи с двойным или одинарным изображением птиц и антропоморфной личиной. [21] Встречаются также поясные бляшки в виде мордочек зверя, [22] наконечники ремня с фигурой животного, хвост которого трактован как растительный побег, [23] и т.п. Для печенежско-гузских древностей X-XI вв. были характерны нашивки с двойными птичьими головами или в виде схематизированной птицы с раскинутыми крыльями (илл. 50). Наблюдалось в искусстве средневековой степи времён Хазарского каганата соединение вещи и образа животного по принципу строгого анимализма, когда какой-либо выступ или завиток утилитарного назначения оказывается частью животного. Таковы некоторые костяные предметы из Саркела. [24] Такого типа изделия были и в синхронных примерно памятниках на Востоке — в Сибири, например, рукоятка плети со звериной мордой из Курая (илл. 59), S-видные псалии с головками козлов на верхних концах из Уйбатского чаа-таса [25] и т.д. Но и в этих зооморфных мотивах эпохи раннего средневековья замечается существенное отличие от «звериного стиля» предшествующего времени: изображаются обычно только головы зверей, им придаются сухие, мертвенные очертания, и они весьма искусственно соединяются с предметом, украшенным орнаментом, не порождённым зооморфным сюжетом. [26] Раньше была тенденция у предметов «прорасти» звериными формами, которые как бы «притаились» внутри вещи, теперь мы видим лишь её декоративные придатки. Прорастает «звериными» мотивами не сам предмет, а растительно-плетёный узор на нём.

|

|

|

54. Бронзовая бляха. Нове Замке.(Открыть илл. 54 в новом окне) |

55. Бронзовая бляха. Погорельце.(Открыть илл. 55 в новом окне) |

Важным отличием изображений животных в эпоху раннего средневековья является слабая выраженность или полное отсутствие тех «зооморфных превращений», при которых образовывались «гибридные» существа, составленные из деталей разных, несовместимых в природе зверей. Становится редким мотив борьбы и терзаний зверей, связанный, как нам кажется, с стремлением древних мастеров совместить противоречащие друг другу зооморфные детали.

Рисунки животных и людей, скомпонованные в какие-то сценки, встречаются время от времени на бытовых предметах — например, костяное горлышко от бурдюка из Саркела (илл. 57), где изображена крупная непонятная фигура, а рядом олень, птицы, четырёхлепестковый цветок и какие-то знаки. Все фигуры на нём расположены свободно. Горлышко равномерно покрыто этими изображениями, и чтобы их рассмотреть, нужно вертеть вещь в руке. Похожий предмет с изображением всадника, птиц, рыб, козла и коня был найден в Салтовском могильнике. [27] Другое костяное изделие из Саркела украшено фигуркой ослика. [28] В Подогревском могильнике салтовской культуры у Воронежа было найдено костяное горлышко бурдюка с гравированной на нём сценкой — двугорбый верблюд тащит двухколёсную арбу. Верблюда ведёт человек в кольчуге и кафтане. На обороте — рыба, колчан, какое-то животное и большой цветок. [29] Такого же типа рисунки есть на сосудике из рога в Керченском музее. На нём изображены всадник и птица на цветах. [30] Костяные предметы аварского времени с гравированными рисунками, похожими на саркельский и салтовский, только что названные, были обнаружены в Венгрии у Мокрина [31] и в других местах. В Болгарии, у села Река Девня, была найдена глиняная модель юрты с рисунками, аналогичными вышеупомянутым. [32] Сходные рисунки, изображавшие бег коней и охоту на оленей, известны на накладках от лука в кочевнических погребениях конца I тысячелетия н.э. в Нижнем Поволжье (илл. 58) и в Тянь-Шане. [33]

Таким образом, изображения животных и людей получают в этом новом степном искусстве два выражения. Одно — когда они используются как декоративный мотив, и тогда они переданы условно и подчинены орнаменту. Другое — когда предмет лишь представляет свою поверхность для рисунка, и он получается тогда более свободным, появляется возможность компоновать фигуры в сцены. В последнем случае хочется изделие распрямить и рассматривать рисунки на двумерной плоскости, которой они целиком и подчинены. В этом случае изобразительность освобождается от связи с предметом. В старом анимализме была непосредственная данность животного в формах вещи. В новом искусстве степей рисунок лишь нанесен на её поверхность.

В искусстве болгар, пришедших на Дунай в VII в., чья культура была столь похожа на салтовскую, хорошо чувствуется переход от старого геометрического искусства к новым орнаментальным мотивам. Бляхи из могильников у Нового Пазара и Мадары [34] украшены характерными для изделий предшествующего геометрического этапа треугольничками. Но узор, состоящий из этих треугольничков, образует уже такой орнаментальный мотив, который объединяет всю эту удлинённую поясную бляху. И наряду с этим здесь, например, на костяной пластине из Нового Пазара, мы замечаем явную тенденцию к созданию орнамента на основе растительных, словно вихрящихся форм.

Переход от старого стиля в его геометрической стадии к новому орнаментализму на изделиях прикладного искусства демонстрирует искусство Аварского каганата в степях Паннонии (VI-IX вв.). [35] К раннему периоду VI-VII вв. относятся предметы с чёткой расчленённостью форм, подчёркнутой тектоникой и геометризмом, художественный эффект которых строится на контрастах фактур, форм, поверхностей. Каждый объём и каждая часть целого отделены линией бусинного ободка. Это, видимо, наследие геометризма эпохи «Великого переселения народов». Но уже в VII в.

56. Поясные бронзовые бляхи. Курай.

(Открыть илл. 56 в новом окне)

появляются бляхи, покрытые единым орнаментальным узором. [36] Наряду с растительным побегом мастера применяют плетёный, ременной орнамент. В строго ритмичном рисунке этого плетения чувствуется объединяющая сила узора. Орнамент иногда принимает форму ритмически следующих друг за другом элементов или превращается в геометрический чешуйчатый узор. Но доминирующая роль остаётся за растительным побегом, или закрученным в бегущую спираль, или образующим прямую восходящую ветвь с листьями и плодами, [37] причём условно трактованные ветви или побеги превращаются часто в какой-то витой шнур. Иногда зооморфный мотив закручивается наподобие растительного побега в спираль, волюту, S-видную фигуру и т.п. [38] На аварских украшениях можно наблюдать, как антропоморфные изображения в своем ритмичном повторении выглядят как растительный орнамент (например, бляхи VIII в. из Нове Замки [39] с изображениями одинаковых человечков с вывернутыми ногами (илл. 54) и из Погорельце (илл. 55).

На поясных бляхах из Блатника (IX в. н.э.) антропоморфные изображения сливаются в сложный орнаментальный узор, смотрящийся тоже скорее как растительный орнамент, в изобилии представленный на вещах из того же комплекса. [40] Эти бляхи своим тяжёлым перегруженным декором, скрадывающим тектонику изделия и создающим неровную, как бы «мятую» поверхность, аналогичны накладкам из Тюхтятского клада в Сибири.

Орнамент становится всё более и более безразличным к форме предмета: один и тот же узор из растительных элементов и ременной плетёнки покрывает и большую пластину от сумки и луку седла, покрывает органично, без усилий и без пропусков, объединяя всю поверхность этих вещей. Особенно характерны в этом отношении древневенгерские вещи с сильно стилизованным цветком «водяной лилии». [41]

Аварские мастера демонстрируют виртуозное умение заполнить фигурами всю украшаемую поверхность, вложить одно изображение в промежутки фона, оставленные другим. [42] Но чаще встречается ритмичное повторение одной фигуры (бляхи из Нове Замки и др.). [43] Иногда изображают сценки, например, охоты — на пластине из Клара-

57. Костяное горло бурдюка с рисунком. Саркел.

58. Костяная пластина с рисунком. Элистинский могильник.

(Открыть илл. 57-58 в новом окне)

фалва. [44] Общее движение скачущего и стреляющего лучника и бегущих от него зайцев объединяет всю поверхность предмета. Но при этом мастер не забывает о необходимости создать всё же какое-то равновесие и кладёт предел этому движению, помещая поперёк его, в конце бляхи, зайца. Не менее характерна и другая бляха со сценой борьбы двух всадников и дракона (из Банхалома). [45] Показательно на этом изделии то, что фигуры оказываются зрительно нерасчленёнными: тело дракона всё покрыто точками и представляется единой массой. [46]

В скифо-сибирском «зверином стиле» изображения животных, подчиняясь орнаментальным задачам и форме предмета, обычно расчленялись, и это соответствовало общему духу этого искусства, для которого обособленность деталей в системе целого была закономерна и необходима. В искусстве раннесредневековых степей при подчинении орнаментальной задаче фигуры зверей тоже подвергались трансформации, но в соответствии с другими стилистическими принципами, приобретая значительную объединённость всех своих частей.

Как реминисценция в аварском искусстве «звериного стиля» предшествующей эпохи воспринимается бляха, один конец которой превращён в голову кабана, а также псалии с головками зверей или лошади. То же можно сказать о металлической накладке с изображением орла, терзающего рыбу, о круглой пластине с четырьмя крестообразно расположенными животными, о квадратной бляхе с крылатым фантастическим зверем. [47] Эти примеры могут быть умножены.

«Звериный стиль» I тысячелетия до н.э. продолжает жить в сотнях произведений средневекового искусства. Он есть и у славян, и в Средней Азии, и в средневековом Иране, проник он и в Европу в виде сцен терзания и борьбы зверей. Сохранился он вплоть до золотоордынской эпохи в произведениях прикладного искусства средневековых степей Евразии, но только как пережиток далекого прошлого, утратив свою основу, самоё своё существо. [48]

* * *

На востоке Евразийских степей мы можем наблюдать длительное сохранение архаической «сенсорной» струи в анималистическом искусстве, дожившей там до хуннской эпохи, встречающейся на изделиях таштыкской культуры [49] и попавшей с гуннами в западные степи.

В Сибири в кыргызскую эпоху продолжают бытовать отдельные статуарные, чрезвычайно живые и реалистические изображения животных, столь характерные для «звериного стиля» таштыкской эпохи и, видимо, вообще обычные для восточного варианта степного искусства. Эти деревянные резные статуэтки, как и гуннские, покрывались листовым золотом. [50]

Можно сказать также, что в эту эпоху на произведениях прикладного искусства анимализм в наиболее естественной реалистической манере имеет место именно на Востоке. Вспомним сцены охоты на луке седла из Кудыргэ. Вся вещь служит изобразительным полем для показа гона зверей. Каждое животное вполне реалистично, свободно, естественно. Но это не просто сцена, независимая от предмета. Композиция, как мы видели, подчинена форме луки. Единство изображения и утилитарной формы предмета

59. Костяная рукоятка плети. Курай.

(Открыть илл. 59 в новом окне)

сохранено здесь наряду с реализмом в передаче животных. В западном степном искусстве изобразительные сцены переносятся на вещи так, что они никак не связаны с его формой — это как бы поверхность с нарисованной на ней сценой, в которую случайно «обернут» предмет. На тех же изделиях, где фигура животного подчинена предмету, декоративным целям, она крайне стилизована, пусть на другой манер, чем в скифском искусстве, но всё же полностью зависит от декоративной задачи. Здесь всё стремится к орнаменту, растительному или плетёному — он лучше всего соответствует той объединяющей роли, которой подчинены теперь задачи декорации предмета.

В сибирском искусстве «звериного стиля» в хуннский период собственно изобразительность получила большие возможности при «отчуждении» от предмета образа животного, заключённого в рамку. На западе степей в сарматский период это «отчуждение» также наблюдалось, но здесь оно выражалось главным образом в виде «сползания» образа животного с предмета на его край. На западе предмет как бы стремился освободиться от изображённого на нем зверя, что приводило к крайнему геометризму. На востоке традиции изобразительности именно на утилитарном предмете живут более упорно и долго.

Сравним несколько художественно украшенных сёдел одного примерно времени. Накладка седла из Кудыргэ показывает вполне реалистическую сценку гона животных и даёт декоративный момент — геральдическую пару львов, при этом общая композиция прекрасно увязана с формой предмета. То же демонстрируют накладки на луку седла из Копён. На седле из Северного Дагестана (раскопки 1969 г.) на костяных пластинах выгравирована (похожая на Кудыргэ по манере) также сцена охоты (изображены всадник, кабан и какой-то хищник), но без всякой связи с формой предмета: вся сцена зажата в узкую костяную пластину. Детали седла лишь предоставляют для изображений свою поверхность. Фигурки от украшения сёдел из Мартыновского клада (илл. 53) условны, схематичны и создают весьма геометрическую композицию, лишённую жизни и движения, но при этом её линии хорошо увязаны с формой седла. Связь изображений с формой несущего их предмета возможна здесь только при геометризации и схематизме рисунка. Седло из Перещепина сохраняет только пару геральдических хищников. Важную роль, объединяющую весь предмет как художественное произведение, играет на нём полоска растительного побега по краю луки. И, наконец, древне-венгерское седло (самый поздний и самый западный элемент нашего ряда) имеет луку, покрытую единым плетением растительного и ленточного узора. Изобразительность, связанная с предметом, совмещающая свои сцены с его формой и объединяющая его динамикой фигур, с продвижением на запад постепенно угасает. [51]

На западе изобразительность выносится на плоскость, независимую от вещи в том смысле, что от разворачивания такой плоскости, «снятия» её с предмета изображение выигрывает.

Новым в искусстве раннесредневековых степей является сравнительно частое изображение на утилитарных изделиях человека. Мы отмечали, что в скифо-сибирском «зверином стиле» антропоморфные мотивы были очень редки и не развиты. Это мы связываем (и ниже подробнее на этом остановимся) с той органической функцио-

60, 61. Рисунки воинов. Сулекская писаница.

(Открыть илл. 60-61 в новом окне)

нальной связью изображения с предметом, которая имела место в этом древнем степном искусстве. Искусство скифо-сибирского анимализма в значительной степени было не «изображающим», а создающим реальную действительность, искусством, конструирующим особый элемент окружающего человека мира — «предмет-животное». Изобразительным в полном смысле этого слова, «изображающим» искусством оно становилось по мере «отчуждения» и отделения образа зверя от предмета. Тогда-то и стало проникать в это искусство изображение человека. На предметах раннесредневековых кочевников художественный образ уже окончательно отъединился от функции предмета, искусство стало в полном смысле «прикладным». Потому-то и возникла большая возможность для проникновения в него сюжетов и мотивов, связанных с образом человека. Наряду с аварскими бляхами [52] это подтверждают и салтовские изделия с условным антропоморфным изображением, напоминающим тюркские каменные статуи. [53] На Востоке человек на изделиях представлен предметами конца I тысячелетия н.э., хотя и редкими, но весьма выразительными. Особенно интересны фигурки всадника с нимбом [54] и привески с человеческими личинами. [55] Характерно, что на пластинах с личинами вокруг головы вьётся растительный побег. Но на всех тех утилитарных вещах, где образ человека втиснут в рамки предмета, он всё же весьма искажён, условен.

Полнее образ человека мог проявиться не в декоративном искусстве, а в собственно изобразительном искусстве, там, где изображение не связано с вещью или связано очень слабо. Мы отмечали уже гравировки с фигурами людей на ряде предметов из Салтова, Саркела, Венгрии, Болгарии и т.п. Вполне естественно, что свободнее всего изображение живых существ, человека и сцен из его жизни могло развернуться в наскальных рисунках — писаницах, нанесённых на большие свободные поверхности.

Образ человека на Боярской писанице был главным, хотя в синхронном искусстве, украшающем оружие и утилитарные вещи, он почти не встречается. На средневековых степных писаницах этот образ тоже был основным и подчинял себе все остальные изображения. Собственно скифо-сибирский анимализм со свойственной ему тенденцией предмета как бы «прорастать» животными формами, с пережитками тотемных и охранительно-магических представлений и анимизма был неспособен создать развитой образ человека. Для древнего степного мастера его изделие было чем-то большим, чем просто вещь, оно было ещё оленем или волком, пряжка была пантерой или кабаном, причём в какой-то мере не как иллюзорный образ, а как реально данное животное, способное охранить человека, обеспечить ему удачу. Подобные представления лежали в корне этого искусства и потом, стёршись, жили в нем подсознательно. Но они-то и мешали создать в прикладном искусстве образ человека, который мог быть, видимо, лишь иллюзорным слепком с реальности, понимался всегда только как копия с натуры. Более или менее натуралистический образ человека в классическом скифо-сибирском искусстве не мог существовать в предмете — для него нужна была относительно свободная, независимая от вещи и её функций поверхность или изобразительное поле. Такую поверхность быстрее всего древние художники находили на скалах или стенах.

Наиболее известна кыргызская писаница Сулек в Хакассии. [56] На этой писанице изображены сцены гона животных, схватки зверей, но чаще всего — охоты. Излюбленный сюжет — лучник на коне или пеший, изредка — на одном колене. Встречается и обернувшийся, стреляющий назад всадник. Часто изображается конник с копьём, иногда на копье есть флажок (илл. 60, 61). Художник довольно тщательно передаёт детали узды, седла, панциря, вырисовывает колчан со стрелами. Этот сюжет весьма характерен для средневековой степи. В предшествующую эпоху он встречается, но редко. Известна фигурка всадника из Колыванского завода на Алтае. Мы называли уже бляху с изображением «охоты в лесу» из Сибирской коллекции. [57] Но на этом изделии охотник не выделен в достаточной степени, он как бы теряется в чаще леса, он не может испугать даже стоящего на пригорке оленя. Именно в раннесредневековый период этот сюжет проявляется в полной мере: степной конный витязь вторгается в мир анимализма и вспугивает всё животное царство, как на пластине от луки седла из Кудыргэ.

В рисунках Сулекской писаницы воплотился очень ярко образ степного воина, который во главе своих отрядов совершал грандиозные завоевания и образовал в VI-VII вв. огромный каганат, а затем серию государств, таких, как Кыргызская держава, Хазария, Болгарское и Аварское объединения и т.п. Из мира древних мифов, тотемных представлений, магии и производственно-бытовых сцен мы попадаем в мир аристократического быта знати и предводителей кочевых орд.

Этот образ всадника с луком и копьём мы найдем в сходных Сулекским писаницам рисунках во всей огромной Евразийской степи конца I тысячелетия н.э. Много таких изображений в Сибири, [58] встречаются они и на Западе. Сравним рисунок на камне из Преслава [59] (IX-X вв.), где представлены всадник с копьём, на котором привешен флажок, собака, плетущаяся за ним, и другой воин, изображённый по грудь, но тоже с копьём и флажком. Конь и украшения сбруи очень похожи на кыргызские и курыканские наскальные рисунки. Похожи на них взнузданные лошади и всадники, нарисованные на стенах Маяцкого городища, [60] а также фигуры воинов из Абобы-Плиски в Болгарии. [61]

Не может не привлечь внимания знаменитый камень из погребения в Кудыргэ. [62] На этом валуне дана сцена коленопреклонения и рядом выгравирована большая мужская личина. Изображена женщина, сидящая с ребёнком, перед ней на коленях стоят три спешившихся всадника, два из них держат коней. Третья лошадь свободно пасётся в отдалении. Рядом с ребёнком и одним из мужчин — колчаны. На одном всаднике — маска. На соседнем и на женщине — короны с тремя зубцами. Существует несколько толкований этого рисунка. Но для нас важно, что представлена сцена с осмысленным расположением фигур, то есть тот род изобразительности, который в это время имел место на петроглифах. Трудно не найти сходства личины на этом валуне из Кудыргэ и личины на камне из стен Маяцкого городища [63] — те же сросшиеся брови, та же бородка клином, те же поставленные близко от переносья глаза, та же общая условная манера трактовки лица прорезной линией. Ещё раз мы убеждаемся в сходстве искусства гравюр на камне в разных концах «Великого пояса Евразийских степей».

Рассматривая искусство Евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э., с его предпочтением орнаментам, и прежде всего растительным, отметим, что это было новое явление и по отношению к геометризму IV-VI вв., и по отношению к предшествующему «звериному стилю» I тысячелетия до н.э. В скифо-сибирском «зверином стиле» жило, подсознательно в последние эпохи его существования, представление о реальном бытии изображенного существа в вещи. Это был стиль не столько изображения зверя на вещи, сколько «изготовления» одновременно и вещи, и зверя на ней как бы «предмета-животного». И животное «жило» в изделии как оберег, как защитник, как помощник и как функционально необходимая его деталь.

Это магическое искусство выродилось в декоративный стиль, утратило первоначальное своё значение, но магическое бытиё изображаемого на предмете животного существовало в нём подспудно и мешало, видимо, искусству стать «изображающим», иллюстрирующим, показывающим внешний мир. Чтобы выполнить эти функции, искусству нужно было как бы разграничить образ и предмет, предоставить образу изобразительное поле, а предметам дать абстрактные и потому ставшие геометрическими формы.

В бурные века варварских миграций и завоеваний процесс прошёл в формах резкого отрицания как прежнего «звериного стиля», так и античной изобразительной реалистической струи в искусстве, продолжавшей жить в городах Византии и в Сасанидском Иране.

В усыпанных камнями фибулах и коронах варварской аристократии мы не найдём ни сасанидских царственных охот, ни античных муз или нереид. В них почти нет изобразительности. Вряд ли можно усматривать в них какую-то смысловую идеологическую нагрузку, кроме показа блеска и богатства их владельцев, кроме задачи поразить своими формами, контрастами и роскошью. В этих вещах говорит не изображение на них, а они сами своими совсем не изобразительными линиями и декором. Они говорят своим абстрактным художественным языком. Этого языка со временем не стало хватать. Идеологическая нагрузка на художественный декор, видимо, усилилась. Но навсегда были утрачены чисто магические представления об особой реальной жизни в вещах существ, нарисованных на них, выгравированных, чеканенных, тиснённых, отлитых, выкованных, вырезанных. Изображение стало восприниматься только как собственно изображение внешнего мира, как его отражение, как художественный рассказ. Орнаментальный декор стал восприниматься как средство придать вещи или её поверхности особую сакральную жизненную силу, объемлющую и предмет, и изображение на нём. Вот почему искусство не обходится теперь без растительных мотивов, лучше всего передающих единое, распространяющееся по всей поверхности движение и жизнь и вековыми традициями связанных с представлениями о всеобщей, вечной и порождающей самоё себя жизни.

[1] При этой неодинаковости не раз отмечалась очень большая близость культуры кочевых племён, особенно в VIII-IX вв., от Забайкалья до Дуная, в частности, в конском уборе и в поясных наборах. Но и другие предметы декора дают большое сходство между собой. Ср. костяные накладки из Уйбатского чаа-таса (Евтюхова, 1948, стр. 113, рис. 63) и накладки из болгарского могильника Новый Пазар (Станчев, 1957, стр. 116, рис. 7). Можно специально проследить широчайший ареал таких мотивов, как пропущенный между ногами хищника хвост с пальметтой или лепестками на конце или хищник с поднятым над спиной хвостом и т.п. Но такое иконографическое исследование не входит в нашу задачу.

[2] См. публикации: Евтюхова, Киселёв, 1941; Киселёв, 1951, табл. LII.

[3] Евтюхова, 1948; Киселёв, 1951, табл. LVI.

[4] Эти черты были проанализированы С.В. Киселёвым. Он видел в трактовке мощных лап грифов черты скифо-сибирского анимализма; головы хищников на бляхах из Копён, ушастую голову грифона на кувшине из Копён он сравнивал с головами аналогичных изображений из степного архаического искусства; кольцо на ручке золотого кувшина из Копён имеет выступ в виде соколиной головы, что сближает этот сосуд с изделиями «звериного стиля» сарматской эпохи (Киселёв, 1951, стр. 617 и сл.).

[5] Киселёв, 1951, табл. LXI-LXII.

[6] Гаврилова, 1965. табл. XVIII, 24.

[7] В значительной степени это свойственно всей раннесредневековой Европе к северу и западу от пояса степей. См., например, вещи из этих районов конца I тысячелетия н.э.: Fettich, 1937, Taff. СХII (Готланд), CXIV (Дания), CXV (Швеция). Характерна трансформация типичных фибул геометрического стиля с их ярко выраженными чистыми контрастами и архитектоникой форм в фибулы и пластины с растительными, зооморфными и антропоморфными украшениями, чрезвычайно ими перегруженными, настолько, что вся ясность, пластическая расчленённость и тектоничность предшествующего стиля пропадает (о них см.: Рыбаков, 1953; Fettich, 1937, Taff. CXIII). Сущность этого орнаментализма в Северной и Западной Европе раннего средневековья, аналогичную стилю степного искусства того же времени, хорошо выразил Лампрехт: «Какое разнообразие достигается различными способами их применения: то они являются параллельными, то закругляются как бы скобами, то образуют решётки, то связываются в узлы или переплетаются, причём иногда их ряды причудливо проникают одни в другие. Таким образом возникают фантастически запутанные, то как бы ловящие друг друга, то убегающие узоры, загадки которых манят к их разрешению; составляющие их части страстностью и стремительностью своего движения действуют на глаз и на воображение. Да, в них есть именно «страстность движения» (цит. по: Кюн, 1933, стр. 96-97). Так же как в степном искусстве, здесь мы наблюдаем не превращение органических форм в орнаменты, а, наоборот, как бы «расцветание» стеблей и линий фигурами зверей. «Северная орнаментика не исходит из натуралистических мотивов, чтобы потом приобрести большую связанность и неподвижность, — как раз наоборот — из геометрического стиля здесь вырастает жизнь и фигурные изображения» (Кюн, 1933, стр. 95).

[8] Многие исследователи это делали очень охотно. См.: Руденко, 1960, рис. 140, 148, 154 и т.п.

[9] Руденко, Глухов, 1928, стр. 48-49; Гаврилова, 1965, табл. XVI, 1.

[10] На пластине из Кудыргэ сасанидские элементы выступают очень чётко. Но это переработанные местным мастером мотивы (Киселёв, 1951, стр. 498). Сасанидские мотивы в эту эпоху вообще широко распространяются по степям Евразии.

[11] С.В. Киселёв видит в них возрождение тотемизма в аристократических генеалогиях. «У моего живущего на земле рода тигра» — так звучит торжественное вступление к одной енисейской эпитафии (Киселёв, 1951, стр. 498).

[12] Публикацию см.: Fettich, 1937, Taff. VIII; Киселёв, 1951, стр. 555, табл. LVI1I, 5.

[13] Публикации см.: Бабенко, 1914; «Труды Волго-Донской экспедиции», 1958-1963; Березовец, 1962; Плетнёва, 1967.

[14] Бобринский, 1914. Л.А. Мацулевич хорошо показал архитектоническое членение формы знаменитой большой пряжки из этого клада. Он указал на уравновешенность и гармоническое сочетание форм и определил это как характерное для эпохи явление, приведя ряд аналогий. То же он отнес и к малым «псевдопряжкам» — характерному для европейской степи предмету этого времени. Эти изделия — последние отголоски геометрического искусства эпохи «Великого переселения народов» (Мацулевич, 1927). Кроме Перещепинского клада (может быть, остатки богатого погребения) могут быть названы и другие комплексы VI-VII вв. в степи. Ряд учёных (Б.А. Рыбаков, Ю.М. Брайчевский, П.Н. Третьяков) относят их к древним славянам (Третьяков, 1953, стр. 182), другие относят их к кочевым племенам (Корзухина, 1955, стр. 68 и сл.).

[15] Рыбаков, 1953, рис. 20, 21; Werner, 1950. Мы принимаем реконструкцию этих сёдел Г. Ласло (László, 1955, pp. 168-170, 276). Отметим, что подобные бляхи известны из славянских поселений и в аланских районах Северного Кавказа («Культура древних народов Восточной Европы», стр. 104).

[16] Филипченко, 1959, стр. 239 и сл.; Фёдоров-Давыдов, 1966 (I), рис.9-11; Фёдорова-Давыдова, 1969, стр. 262 и сл.; Конкин, 1969, стр. 269.

[17] ОАК, 1892, стр. 7.

[18] Плетнёва, 1967, рис. 46.

[19] Там же, стр. 171 и сл., рис. 49.

[20] Там же. рис. 44, 57.

[21] Там же, рис. 40, 9.

[22] Плетнёва, 1962 (II), рис. 2, стр. 250-251. С.А. Плетнёва и Г. Ласло (László, 1955, pp. 16, 51, 56) высказали предположение, что рисунки на бляшках обозначают принадлежность к тому или иному роду.

[23] «Археологические открытия 1966 г.», стр. 91.

[24] Артамонов, 1958, стр. 40, рис. 26; «Культура древних народов Восточной Европы», 1965, стр. 65. В этом отношении весьма интересна костяная заколка с симметричным изображением кабанов. Симметричное развёртывание на плоскости фигуры и мастерство, с которым животное вписано в плоскость предмета, причём одни линии животного являются линиями контура заколки, а другие процарапаны на её поверхности, — все это заставляет вспомнить скифо-сибирский анимализм.

[25] Киселёв, 1951, стр. 525, табл. L, 2; LVIII, 4; Кызласов, 1951, стр. 50-55. Рукоять плети особенно интересна. Пережитки скифо-сибирского «звериного стиля» здесь налицо: скульптурно выполненная голова оканчивается графическим рисунком задней части тела. Приём симметричного развёртывания боковых сторон объекта на плоскости здесь сохранён, но получил вид двух изображённых сверху голов по обе стороны от широко разинутой пасти с подчёркнуто мощными зубами (тоже пережиток старого анимализма; средневековый мастер не понимал странного скифо-сибирского приёма деформации тела). Но всё же главный художественный акцент сделан на плетёный орнамент, характерный для раннесредневековой эпохи.

[26] Хорошо видно это отличие анималистических изделий раннесредневековых кочевников от похожих даже на них по общим очертаниям фигур животных предшествующего времени на примере изображения рыбы из кургана № 13 (VI-VIII вв. н.э.) могильника на территории Берёзовского совхоза Павлодарской обл. (Агеева, Максимова, 1959, стр. 49, рис. 2, 5). Изображение рыбы симметрично развёрнуто относительно оси, совпадающей с линией её живота (ср. изображения сдвоенных рыб из Солохи). Но фигурка VI-VIII вв. покрыта характерным растительным орнаментом — главным элементом всего художественного образа этого предмета.

[27] Артамонов, 1958, рис. 27; Плетнёва, 1967, рис. 42, 11; Артамонов, 1962, стр. 312.

[28] Артамонов, 1958, рис. 28.

[29] Плетнёва, 1962 (II), стр. 248, рис. 6.

[30] Гадло, 1968, стр. 222, рис. 1-2.

[31] László, 1943, fig. 50-51; László, 1955, pp. 153-158.

[32] Выжарова, 1968, стр. 158.

[33] Кибиров, 1957, стр.87, рис. 5; Синицын, Эрдниев, 1971, стр. 31-32, 130, табл. 27, 1.

[34] Станчев, 1957.

[35] Dekan, 1964; Fettich, 1937; Erdélvi, 1966; Čsallány, 1939; Čsallány, 1960; Fehér, 1931; Benda, 1966.

[36] Это совпадает с изменением техники: более ранние штампованные изделия сменяются в VII в. литыми. Это связывают иногда со второй волной вторжения кочевников с Востока в Паннонию, так называемый второй Аварский каганат (László, 1955, pp. 284-285; Člinska, 1967, S. 447-454; Распопова, 1970, стр. 91). О влиянии среднеазиатско-сибирского искусства на изделия VII-IX вв. из Паннонии писал И. Вернер (Werner, 1966, S. 310-314).

[37] Erdélvi, 1966, fig. 20-23.

[38] Idem, fig. 4, 18, 19, 24.

[39] Benda, 1966, Taff. 11; Dekan, 1964, pp. 74-75.

[40] Mavrodinov, 1943, fig. 37; Fettich, 1937, fig. 258.

[41] László, 1943, pp. 40-43; Артамонов, 1962, стр. 337-339.

[42] См., например: Erdélvi, 1966, fig. 30.

[43] Idem, fig. 31.

[44] Idem, p. 28; Dekan, 1964, p. 68.

[45] Erdélvi, 1966, fig. 29; Dekan, 1964, p. 68.

[46] См. также: Erdélvi, 1966, fig. 34.

[47] Idem, p. 42, fig. 10, 15, 16, 32; Benda, 1966, Taff. 6-7.

[48] Отметим также сцены борьбы животных на раннесредневековых изделиях VIII-IX вв. в степях Евразии: например, бляха из аварского погребения в Сцентеш-Орегеди, бляха из Прикубанья (Mavrodinov, 1943, р. 135, fig. 84, р. 136, fig. 86).

[49] Кызласов, 1960, стр. 132-134; Кызласов, 1962; Кызласов, 1955 (II), стр. 228-233. См. также статуэтку из Ноин-Улы (Руденко, 1962 (II), табл. XXXIV, 4). Хорошие образцы реалистической объёмной пластики дают бронзовые полые фигуры птиц из Косогольского клада в Красноярском крае (III-I вв. до н.э.); см. «Археологические открытия 1966 г.», стр. 163-165.

[50] Киселёв, 1951, табл. LIV, 3-5; Левашева, 1939.

[51] Это явление наглядно прослеживается при сравнении декора сросткинского меча с прыгающими хищниками и сходных по своим очертаниям украшений венгерских и позднеаланских сабель и мечей (Hampel, 1897-1899, S. 35-39; Arendt, 1934, S. 65-66; Кузнецов, 1959, стр. 103). Что касается так называемой сабли Карла Великого, то А.Н. Кирпичников считает её русской (Кирпичников, 1965, стр. 268 и сл.) на основе анализа особенностей плетёного орнамента с пальметками. На сросткинском мече звери смотрятся как часть растительного орнамента. На венгерских саблях живые переплетения линий выглядят как какое-то одушевлённое движением изображение. Зооморфный мотив легко переходит в растительный или плетёный орнамент, не изменяя в целом того декоративного впечатления, которое производят изделия.

[52] Кроме вышеуказанных см. бляху VIII в. с шестью человеческими личинами из Зитавска Тон (Benda, 1966, Taff. 3-4). См. также интересную аварскую бляху VIII в. с борьбой человека и зверя и крылатыми демонами верхом на животных с человеческими головами (Benda, 1966, Taff. 10; Dekan, 1964, p. 59), бляху с изображением людей и деревьев и др.

[53] Плетнёва, 1967, рис. 44, 58-60.

[54] Об этой фигурке с нимбом можно сказать то же, что и о сёдлах из Кудыргэ и Копён и о сросткинском мече — сильное влияние сасанидского и

более позднего иранского искусства при местной обработке этих привнесённых художественных элементов (Киселёв, 1951, стр. 619-626). Хвосты пропущены между ногами — мотив, широко распространившийся позднее в восточном искусстве XI-XII вв. на Руси и в то же время в романском искусстве Европы. С.В. Киселёв считал, что этот мотив распространился с Востока (Киселёв, 1951, стр. 556).

[55] Аналогии есть в Минусинской котловине и в Восточной Европе (Киселёв, 1951, табл. LXIII, 3; Фёдоров-Давыдов, 1966 (I), стр. 54, рис. 9, 1; Fettich, 1937, Taff. XIX, 14). Такие бляхи есть на Руси (см.: Спицын, 1906 (I), рис. 19). Найдены они и в Херсонесе (Arne, 1914, pp. 153, fig. 257). Возможно, к этому же времени относятся поясные пластины с прорезью с изображением человеческой личины с дугой под ней и завитками вокруг; найденные близ Кяхты Талько-Гринцевичем (см., Спицын, 1901 (II), стр. 237, рис. 62-63).

[56] Савенков, 1910, табл. VIII; Киселёв, 1951, табл. LX; Кызласов, 1969, рис. 41; Артамонов, 1962, стр. 212.

[57] Толстой, Кондаков, 1890, рис. 49. Л.Р. Кызласов относит к таштыкской эпохе сходное с Сулекским изображение всадника с луком на основании «султанчика» на голове коня (Кызласов, 1960, стр. 91, рис. 32). Таштыкским временем можно датировать некоторые изображения вооружённых всадников, занятых охотой, — например, на пластинах из склепа у горы Тепсей, открытых М.П. Грязновым в Минусинской котловине.

[58] Appelgren-Kivalo, 1931, fig. 66, 67; Хороших, 1955, стр.54-55; Окладников, 1959 (I); Окладников, Запорожская, 1959, рис. 43-45; Окладников, 1966; Формозов, 1969, стр. 88-89. Всадник с копьём встречается на древнетюркских каменных изваяниях (Грязнов, 1950 (II), стр. 140-145, рис. 15).

[59] Артамонов, 1962, стр. 219; Огненова, 1949, стр. 195-207.

[60] Макаренко, 1911, стр. 13, рис. 7, стр. 18, рис. 15, стр. 19, рис. 16, стр. 28, 29, рис. 29, рис. 30.

[61] Станчев, 1955, стр. 190-193; «Материалы для болгарских древностей», 1905, табл. III, IV, V.

[62] Руденко, Глухов, 1927, рис. 18; Гаврилова, 1965, табл. VI. Существуют несколько толкований этой сцены: некоторые считают, что здесь изображено поклонение одного племени другому, «победителю», или поклонение бедных перед знатными. Некоторые видели в этой сцене изображение ребёнка, который похоронен в могиле, и богини Умай — покровительницы женщин и детей. В личине усматривали изображение бога Йер-Су. Другие в женщине видели мать. Трёхрогую её корону считали жреческой или шаманской. Но её могли носить и антропоморфные божества; некоторые считали, что это шлем. Все сходятся на том, что здесь нашла отражение значительная социальная дифференциация (Киселёв, 1951, стр.499; Кызласов, 1949, стр. 48-54). Общепризнанного толкования изображения нет.

[63] Макаренко, 1911, стр. 18, рис. 14.

Г.А. Фёдоров-Давыдов

Г.А. Фёдоров-Давыдов