|

|

|

|

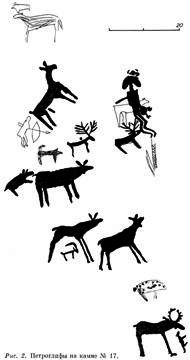

Рис. 2. Петроглифы на камне №17.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

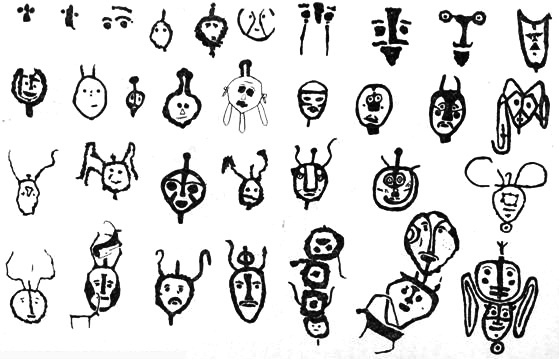

Рис. 3. Личины Алды-Мозага.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

несены изображения, имеет наклон не в сторону Енисея, а в противоположную, к горе Алды-Мозага. В силу этого обстоятельства древний мастер, чтобы в какой-то мере добиться эффекта «созерцания» реки, придал личинам противоестественное положение: макушками вниз. Вероятно, здесь сохраняется та же закономерность, что и на святилище Мугур-Саргол: чем ближе личины-маски расположены к воде, тем они древнее. Видимо, первоначально были созданы личины, находящиеся непосредственно у воды и глядящие незрячими глазами на реку.

Представляется, что только эта часть личин-масок Алды-Мозага синхронна мугур-саргольским, в целом же личины на правобережье Енисея были созданы в более позднее время. Как правило, это своеобразные индивидуальные формы, не находящие ана-

|

|

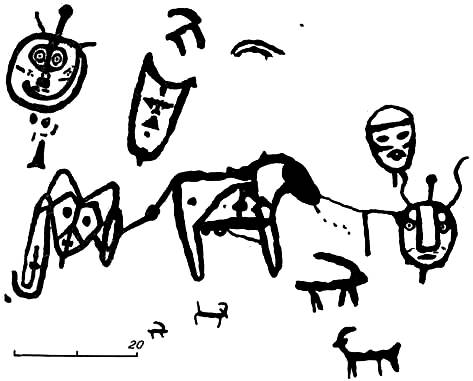

Рис. 4. Алды-Мозага. Личина.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

Рис. 5. Алды-Мозага. Личина.(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

логий среди многочисленных личин Мугур-Саргола. В числе личин, расположенных в удалении от реки, имеется одна парциальная, у которой очертания глаз и носа напоминают контуры повозки, и если бы не выбитый треугольник под носом, её можно было бы принять за изображение колёсного транспорта — повозки. В наибольшем удалении от воды находится камень №105. Личины на нём, по всей вероятности, значительно моложе мугур-саргольских и составляют наиболее поздний пласт личин-масок горы Алды-Мозага. Об этом можно судить и по изображению лошади под седлом и со стременами, соединённой линиями с расположенными слева и справа от неё личинами (рис. 6). Здесь же

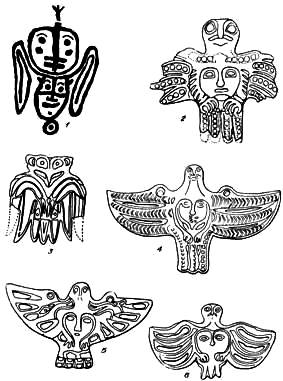

находится один из наиболее причудливых рисунков — двойная личина с подобием крыльев по бокам (рис. 7, 1).

На вершине горы Устю-Мозага также имеется несколько изображений личин. У одной из них по бокам головы показаны петли для привязывания маски к лицу. Это уже другая система крепления маски по сравнению с тем, что мы видели на петроглифах Мугур-Саргола и горы Алды-Мозага.

Головные уборы в виде рогов и со стержнем-отростком на макушке венчают головы антропоморфных фигур и сопровождают маски-личины, представленные на скалах Саянского каньона Енисея, Бижиктиг-Хая близ пос. Кызыл Мажалык и в других местах. В древности подобные головные уборы использовались во время церемоний и обрядов, впоследствии вошедших в ламаистскую мистерию цам. [7]

Как известно, северный буддизм-ламаизм при распространении его в Центральной Азии воспринял и впоследствии трансформировал древние религии, культы и обряды, его пантеон был расширен за счёт ламаизированных местных духов и божеств. Согласно легенде, некоторые из докшитов первоначально были демонами, после того как Падмасамбхава укротил их, они приняли буддизм и стали докшитами — яростными охранителями буддийского учения. Можно предполагать, что при распространении буддизма в глубинных районах Центральной Азии древние местные божества, духи-предки и т.д., культ которых нашёл отражение в изображении на скалах масок-личин в рогатых головных уборах,

|

|

Рис. 6. Фрагмент рисунка на камне №105.(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

Рис. 7. Двойная личина с «крыльями» с. Алды-Мозага (1) и произведения мелкой металлической пластики — литые бронзовые пластины (по А.П. Смирнову) (2-6).(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

воспринимались буддийскими проповедниками как враждебные силы, злые демоны. В дальнейшем северный буддизм-ламаизм, ассимилируя местные добуддийские культы, включил их в свой пантеон, возведя в разряд божеств — докшитов. Этим, на мой взгляд, и объясняется типологическая близость изображений местных духов-предков на скалах Саянского каньона, с одной стороны, и ритуальных масок, представляющих ламаистские божества,— с другой.

На вопрос о том, когда и на какой территории могли произойти контакты носителей древних обрядов с буддийским миром, в результате которых первобытная мистерия была ламаизирована, при современном уровне наших знаний ответить трудно.

Новейшие исследования наскальных изображений, проведённые пакистанско-западногерманской экспедицией под руководстством К. Йеттмара и А. Дани в верховьях р. Инд, [8] как будто указывают с определённой долей вероятности на одну из возможных территорий, на которой могли иметь место подобные контакты. В верховьях р. Инд высоко в горах на скалах представлены древнейшие буддийские изображения, а также личины. Мотивы и стилистические особенности древнейшего комплекса, по мнению К. Йеттмара, связаны с культурой окуневского круга. В качестве аналогов личинам он приводит мугур-саргольские личины-маски. [9] К. Йеттмар пишет: «Без знакомства с работами советских учёных был бы невозможен и другой мой труд, интерпретирующий наиболее ранние группы наскальных изображений. Я следил за усилиями советских коллег, старавшихся разгадать захватывающую, но загадочную символику окуневской культуры. Именно поэтому я сразу же насторожился, увидев на скалах напротив Чиласа похожее на маску условное изображение человеческого лица. Казалось, что оно взято из репертуара человеческих изображений окуневской культуры». [10] Одна из опубликованных К. Йеттмаром личин, весьма сходная с мугур-саргольскими, имеет на голове помимо рогов выступ на макушке. Однако отличие от мугур-саргольских, увенчанных Ф-образными антеннами, по форме сходными с очиром или ваджарой, между рогами этой личины имеется выступ, напоминающий ушнишу на голове буддийских божеств. К. Йеттмар приходит к выводу, сходному с тем, который мы сделали на основании анализа тувинских материалов: «...буддисты собирались для своих благочестивых дел там, где раньше существовало культовое место. Можно предполагать, что при этом имелись в виду также и старые божества; вероятно, они и в дальнейшем считались покровителями, покорёнными и поставленными на службу новому учению». [11] Открытия в верховьях Инда позволяют надеяться, что в дальнейшем будут выявлены и другие центры, где в древности могли иметь место контакты буддийского мира с населением, использовавшим в культовых целях роговые демонические маски.

Другая линия сопоставлений изображений личин-масок горы Алды-Мозага имеет уже не южное направление, а западное. Самым западным местонахождением петроглифов, среди которых встречаются личины-маски, является Вишерский Писаный камень на Урале. [12] Новые исследования петроглифов Сибири позволяют аргументировать предположение о возможности датировать антропоморфные личины Писаного камня на р. Вишере бронзовым веком. К этому же времени, надо полагать, относятся и другие антропоморфные изображения этого местонахождения. Глубинная подоснова духовной культуры древнего населения Урала и Сибири наш-

Рис. 8. Изображения козлов.

1 — камень №39; 2 — камень №80.

(Открыть Рис. 8 в новом окне)

ла проявление не только в обычае изображать на прибрежных скалах личины-маски, но и в создании произведений мелкой металлической пластики в виде плоских литых бронзовых пластин с изображением человека, птиц и зверей. Единство образов и сюжетов, стилистических особенностей культового литья древних народов лесной полосы Урала и Западной Сибири отражает единство духовной культуры, религиозных воззрений населения, является свидетельством древних культурных связей. [13] Произведения мелкой металлической пластики, «чудские образки», как их называли в прошлом, представляют широкое поле для сопоставления с наскальными рисунками.

Отмеченные черты единства духовной культуры древних народов Урала и Сибири по материалам петроглифов, а также лесной полосы Урала и Западной Сибири по материалам культового литья позволяют сопоставить изображения на скалах Верхнего Енисея и литые бронзовые шаманские бляшки с Урала и из Западной Сибири. Я имею в виду рисунок двойной личины с «крыльями» по бокам, обнаруженный на горе Алды-Мозага. Представляется, что этот рисунок находит аналогии в изображениях птицы с человеческой личиной на груди — представляющих один из самых характерных сюжетов так называемых шаманских блях [14] (см. рис. 7).

Рисунки жилищ, изображённых в плане, и ямки-лунки в целом не характерны для петроглифов Алды-Мозага. Здесь имеется только одно изображение жилища на камне №50, тогда как на святилище Мугур-Саргол известно около 100 таких рисунков. Упомянутое изображение жилища встречено в сочетании с символом солнца — тремя концентрическими окружностями с точкой в центре и намеченными отростками-лучами.

Чашеобразные лунки глубиной более 1 см, встречающиеся на святилище Мугур-Саргол и на скалах Бижиктиг-Хая на правобережье Енисея, для петроглифов Алды-Мозага не характерны, так же как и окружности с ямками-лунками в центре. Здесь в небольшом количестве встречаются точечные углубления или «пятна» — скопления отдельных точечных ударов, образующие фигуры округлой формы. Полученные путём удаления лишь верхнего слоя скальной корки, в отличие от ямок-лунок и чашеобразных углублений, «пятна» и точечные выбоины малорельефны. Расшифровка семантики этих фигур зависит в каждом случае от конкретного контекста.

Самым обычным, наиболее часто встречающимся сюжетом петроглифов горы Алды-Мозага, так же как и других местонахождений Саянского каньона, являются горные козлы. На местонахож-

|

|

Рис. 9. Рисунки на камне №110.(Открыть Рис. 9 в новом окне) |

Рис. 10. Фигура быка с поклажей на спине. Камень №110.(Открыть Рис. 10 в новом окне) |

дении Алды-Мозага они изображены в основном схематически, условно. Своеобразную группу составляют рисунки скифского времени. Козлы изображены в позе «внезапной остановки» с обозначенным круглым глазом (рис. 8). Они встречаются наряду со столь характерными для центрально-азиатского наскального искусства фигурами оленей, выполненными в стиле оленных камней.

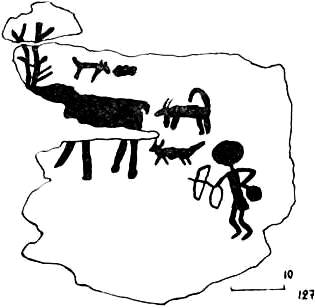

На горе Алды-Мозага чаще, чем на других местонахождениях Саянского каньона, древние художники выбивали фигуры быков с поклажей на спине (рис. 9-[10]-11). Вьюки таких же очертаний, как и представленные на скалах, можно и ныне увидеть в этом районе на спинах быков во время перекочёвок скотоводов.

На прибрежном скальном выходе зафиксирована, на мой взгляд, самая совершенная в художественном отношении композиция гуннского времени, на которой в образной форме представлен круговорот жизни. В верхней части с востока, символизирующего начало жизни, на запад, ассоциирующийся с её угасанием, смертью, мчатся животные в окружении солярной символики, подчёркивающей смысл всей композиции. Внизу, где движение идёт в

Рис. 11. Петроглифы на камне №116.(Открыть Рис. 11 в новом окне) |

Рис. 12. Фрагмент композиции на камне №40.(Открыть Рис. 12 в новом окне) |

противоположном направлении, представлен невидимый подземный мир, недаром здесь изображён житель подводного мира — хариус (рис. 12).

Среди антропоморфных изображений выделяются фигуры в широкополых шляпах. В единственном случае шляпа не обозначена, а сама голова непропорционально большая (рис. 13). Фигуры изображены в определённой позе: туловище в фас, согнутые в коленях ноги в профиль, часто с оттянутыми вниз носками, в одной руке человек держит лук, а другая на поясе, у бедра висит предмет по большей части округлых очертаний, в одном

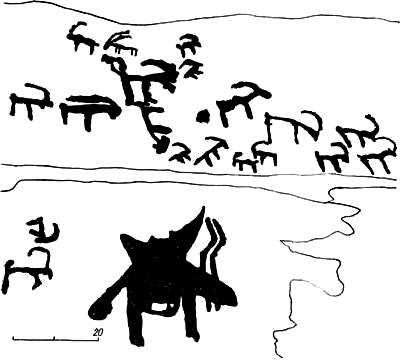

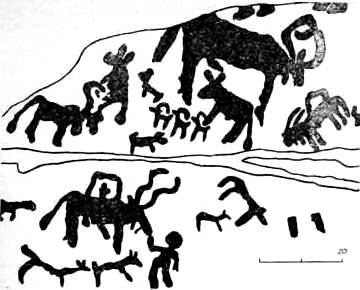

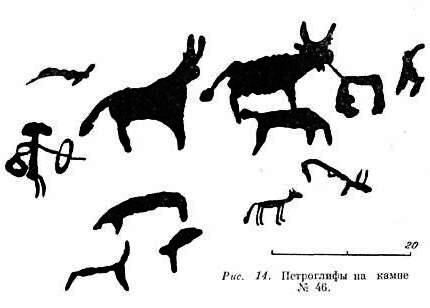

Рис. 13. Петроглифы на камне №127.(Открыть Рис. 13 в новом окне) |

Рис. 14. Петроглифы на камне №46.(Открыть Рис. 14 в новом окне) |

случае этот предмет как будто висит на руке человека (рис. 14). Петроглифы Алды-Мозага составляют неотъемлемую часть общей сокровищницы наскального искусства нашей страны.

Примечания.

[1] С.В. Макаров вёл подробнейшие дневники. Благодаря этому мы теперь можем восстановить все обстоятельства открытия местонахождений петроглифов Саянского каньона. Я глубоко признательна С.В. Макарову за предоставленную мне возможность познакомиться с его полевыми дневниками.

[2] Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема. — М., 1976. — Табл. 34, 1.

[3] Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола. — М., 1980.

[4] Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема. — Табл. 34, 43; 66, 267.

[5] Там же. — Табл. 34, 2.

[6] Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе. — М., 1982. — Рис. 9, 1.

[7] Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола. — С. 250-256; Она же. К вопросу о происхождении демонических масок ламаистской мистерии цам // Олон Улсын Монголч Эрдэмтний IV их Хурал. — Улаанбаатар, 1984. — III боть, — С. 160-164.

[8] Jettmar К. The Visitors’ Book of a Silk Road. Rockcarvings and Inscriptions in North Pakistan // Deutsche Forschungsgemeinschaft. — 1980. — N2/3. — S. 6-9.

[9] Zwischen Gandhāra und den Seidenstrassen. Felsbilder am Karakorum Highway. — Mainz am Rhein, 1985. — Photo 3-4.

[10] Йеттмар К. Религии Гиндукуша. — М., 1986. — С. 6.

[11] Там же. — С. 321.

[12] Чернецов В.Н. Наскальные изображения Урала // САИ. — М., 1971. — Вып. В4-12. — Рис. 40.

[13] Чижов Л.В. Идеология древнего населения Урала и Западной Сибири (по материалам культового литья): Автореф. дис. ... канд. ист. наук.— Л., 1983. — С. 7.

[14] Спицын А. Шаманские изображения // Зап. Отд-ния русской и славянской археологии Русского археологического общества. — Спб, 1906. — Т. 8, вып. 1. — Рис. 259-288; Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья // МИА. — М., 1952. — №28. — Табл. 64-66; Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры // МИА. — М., 1957. — №58. — Табл. 18, 11, 13; Грибова Л.С. Пермский звериный стиль: Проблемы семантики. — М., 1975. — Табл. 1, 1; Оборин В.А. Древнее искусство народов Прикамья. Пермский звериный стиль. — Пермь, 1976. — Рис. 1.

М.А. Дэвлет

М.А. Дэвлет