|

(168/вклейка) |

|

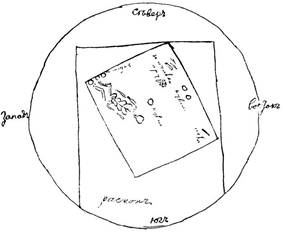

Рис. 2. Акварельная копия рисунка на сосуде из III Разменного кургана. [ошибка в масштабе?](Открыть Рис. 2 в новом окне) |

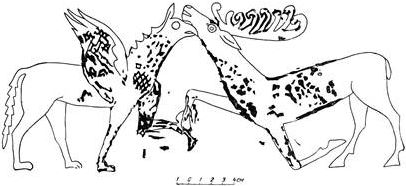

Рис. 3. Сцена терзания на сосуде из III Разменного кургана (реконструкция автора).(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

и ширине в целом, сохранившихся в «корочках» А.А. Спицына, и из масштаба, указанного при воспроизведении его в Отчёте АК, можно вычислить, что окружность середины верхней конусообразной части этого сосуда равнялась приблизительно 0.76-0.77 м. Определяя ширину вышеописанной композиции из двух животных в полном виде в 0.35 м, следует заключить, что она не могла занять всей окружности даже этой, наиболее узкой части сосуда. Здесь могло поместиться две таких композиции. Сколько их было в действительности, остаётся неизвестным, как не известно и то: повторялась ли она в остающейся части фриза или эта часть была занята другими изображениями. Как бы то ни было, мы несомненно имеем дело не с случайным, примитивным рисунком на горшке, а с выработанной «вазовой живописью», характеризующейся строгими по построению композициями так наз. «звериного стиля».

Композиция на сосуде из III Разменного кургана без сомнения представляет не жанровую «охотничью» сценку, а религиозно-культовый образ с большой смысловой нагрузкой. Мы в данном случае не будем останавливаться на раскрытии его содержания, тем более, что несколько весьма существенных замечаний по этому вопросу было уже высказано И.И. Мещаниновым. 1 [32] Ясное дело, что в таком образе не может быть места случайности: всё, начиная от строгого, подчинённого принципу симметричного равновесия и поэтому иератически неподвижного построения сцены, до мельчайших деталей, характеризующих то или другое животное, обусловлено долгой традицией. Это не реалистический набросок с натуры, не импрессионистическая передача живого впечатления действительности, а отвлечённый образ, закованный в крепкую, обязательную для художника схему. Уже одно это исключает возможность появления рассматриваемой композиции ad hoc.

В скифских памятниках Причерноморья и Сибири сцены борьбы зверей известны в довольно большом количестве. Древнейшая композиция этого рода помещена среди фигур отдельных животных на стенке золотой чаши из Келермеса, 2 [33] но она существеннейшим образом отличается от рассматриваемой. Там мы имеем настоящую «охотничью» реалистическую сцену, представляющую льва, впившегося в холку настигнутого им и прижатого к земле козла. Сходная сцена имеется в одном из секторов келермесского зеркала, где изображён также лев, но повергающий уже не козла, а быка и притом набросившийся на последнего не сзади, а спереди. 3 [34] Подобного рода композиции известны в греко-ионийском искусстве, 4 [35] а также встречаются и в современных с ним и более ранних памятниках древнего Востока. В качестве примера можно указать персепольский рельеф, представляющий льва, нападающего на быка, и на ассирийские печати с изображением льва же, нападающего на газель или даже на оленя, 5 [36] являющиеся непосредственными предшественниками и образцами греческих и греко-персидских изображений. Наряду с этими жанровыми или переходящими в жанр сценами в древневосточном искусстве известны композиции с борьбой или точнее терзанием зверей, культовое значение которых более очевидно. Это в первую очередь композиции с Мардуком, Гильгамешем или другим богом или героем, поражающим злое начало в виде

реального или фантастического животного, и сцены борьбы зверей, являющиеся дериватами таких композиций. Среди них мне не известно ни одной, которая бы по формальным признакам совпадала с изображением на сосуде из III Разменного кургана, но по общему характеру и по отдельным элементам она явно примыкает к памятникам религиозного искусства древнего Востока.

На золотой пластинке из Ульского кургана, датированного чёрно-фигурной вазой первой половиной VI в., представлена сцена терзания поверженной лани двумя грифонами. Позади одного из грифонов (справа) изображён бегущий олень. 1 [37] Это произведение со всеми его признаками грубого, неумелого исполнения, ближе всех других образцов ранне-скифского искусства стоит к изображению на сосуде из Разменного кургана. Строго симметричное построение композиции терзания, положение жертвы, позы хищников — всё это напоминает изображение на сосуде, хотя в подробностях между сравниваемыми произведениями, конечно, много различий. В данной связи оно для нас важно как доказательство наличия в ранне-скифском искусстве не только «охотничьих сцен», но и иератических композиций того же рода, как и представленная на сосуде Разменного кургана.

Образ фантастического крылатого животного, грифона, безусловно восточного происхождения. Хотя фигура крылатого хищника в изображении на сосуде сохранилась весьма плохо, тем не менее едва ли можно сомневаться, что она представляет именно грифона — четвероногое животное с крыльями и с орлиной головой на длинной шее — такого же, как на пластинке из Ульского кургана. Образ такого фантастического зверя встречается уже на печати знаменитого «царя» Лагаша Гудеа 2 [38] и потом в ряде вариантов неоднократно повторяется на других переднеазиатских печатях. В таком виде изображалась Тиамат, воплощение хаоса и тьмы в вавилонской космогонии (на рельефе из Нимруда). 3 [39] В вавилонском сказании о мироздании говорится, что, решившись на борьбу с богами, Тиамат создала чудовищ: змей, драконов, псов, человеко-скорпионов, рыбо-людей, которые должны были помогать ей 4 [40] и которых, видимо, представляют некоторые фантастические образы переднеазиатского искусства. Отсюда образы фантастических существ, в том числе и грифона, перешли в греческое искусство, а также и в искусство скифов.

Б.Б. Пиотровский с большой убедительностью показал, что источником восточного влияния в Северном Причерноморье было Урартское царство, владения которого распространялись на часть Закавказья. Ряд находок свидетельствует о давних связях с Закавказьем даже далёкого от него Приднепровья. В числе их в первую очередь надо, конечно, назвать типичный закавказский бронзовый пояс, найденный в Подгорцах близ Киева. 5 [41] Но наиболее яркие доказательства связей Скифии и Урарту представляют вещи Келермесского и Мельгуновского курганов, в особенности найденные в том и другом роскошные, обложенные золотом мечи, весьма близко сходные между собой, несмотря на большое расстояние, разделяющее обе эти находки. 6 [42] «Было бы неверным считать эти золотые ножны урартскими изделиями, случайно попавшими в Скифию, — замечает Б.Б. Пиотровский. — На

них наряду с изображениями явно древневосточного характера имеются декоративные элементы несомненно скифского стиля (фигура оленя и орнамент из сильно стилизованных птичьих голов на боковом выступе, представляющем тот же золотой лист, что покрывает и самые ножны)». 1 [43] Поэтому цитируемый автор считает эти мечи с их обложенными золотом ножнами или сделанными скифами под влиянием образцов урартского происхождения или же изготовленными для скифов в кавказских районах, где урартская культура была ещё жива. 2 [44]

Однако в ранних скифских памятниках, наряду с древневосточными, прослеживаются и греко-ионийские влияния. Г.И. Боровка отметил близкое родство некоторых мотивов и форм в скифских памятниках с греко-ионийским искусством и, принимая во внимание их переплетение с туземными, скифскими формами, пришёл к заключению, что хотя они и изготовлялись греческими мастерами, но в скифской среде, как он полагал, в Фанагории. 3 [45] Б.Б. Пиотровский также не отрицает греческого происхождения таких предметов, как, например, зеркало из Келермеса, но считает, что они попадали на Северный Кавказ через Закавказье, так как Урарту было тесно связано с Ионией. 4 [46]

Таким образом, оба исследователя полагают, что наиболее прекрасные скифские памятники являются произведениями не туземных, и иностранных мастеров, хотя и работавших с учётом потребностей своих заказчиков и с использованием мотивов собственно скифского искусства.

Вопрос о смешении в скифском искусстве мотивов и форм местного и иноземного происхождения нас здесь интересует только в связи с изображениями на сосуде из III Разменного кургана. Бесспорно, что грифон на этом сосуде не местное изобретение. Он ведет своё родословие с Востока. Но когда и каким образом он попал в туземную северокавказскую среду? Среди памятников урартского искусства нет аналогий ни для фигуры грифона, ни для композиции в целом, как она дана на рассматриваемом сосуде. К тому же и стилистические признаки плохо сохранившегося и примитивного по исполнению изображения на сосуде III Разменного кургана не настолько ясно выражены, чтобы его можно было признать памятником урартского или греческого влияния. Форма крыла грифона, которая в этом отношении, а особенно для определения хронологии изображения, могла бы сыграть решающую роль, в очень важных своих подробностях остаётся, к сожалению, неизвестной.

Для архаического греческого искусства (VII-VI вв.) характерно крыло с загибающимся вперёд верхним концом. Такими крыльями снабжены все крылатые персонажи келермесского зеркала. На ульской пластине со сценой терзания крыло грифона иной формы, более соответствующей древневосточным примерам этого мотива. Судя по расположению сохранившихся частей крыла грифона на сосуде Разменного кургана, оно ближе соответствовало крылу ульского изображения, чем греко-ионийским образцам, т.е. по своему построению было более архаичным.

Обратимся теперь ко второму члену композиции на сосуде — к оленю. Олень является одним из распространённейших и характернейших мотивов скифского искусства. Чаще всего встречается изображение лежащего оленя с вытянутой вперёд головой, блестящий образец которого представляет нащитная бляха I Костромского кургана.

Имеется целый ряд вариантов того же самого мотива: лежащий олень с поднятой или, наоборот, с опущенной головой, олень с головой повёрнутой назад, наконец, стоящий олень также иногда с повёрнутой назад головой. Олень в положении, близком к тому, в каком он представлен на сосуде из Разменного кургана, встречается редко. Лучший и древнейший образец такого рода положения даёт бронзовый штамп для изготовления украшений звериного стиля, найденный в Гарчиново в Северной Болгарии на землях древней Фракии. В числе других изображений здесь имеется павший на переднюю ногу олень с повёрнутой назад головой, увенчанной большими рогами. 1 [47] В том же положении представлен олень, найденный в Zöldhalompuszta в Венгрии. 2 [48] Нет сомнения, что изображения этого рода, хотя и одиночные, восходят к композиции, в которой олень составлял часть сцены вроде той, какую мы видим на сосуде из Разменного кургана или в несравненно более живых и реалистических формах в памятниках греко-скифского искусства, например, на браслете из Куль-Обы или на Чертомлыцкой вазе. 3 [49]

Наиболее своеобразным и неповторимым признаком многих скифских изображений оленя является трактовка его рогов в виде ряда S-видных завитков. Орнаментально стилизованные рога появляются во вполне выработанном виде уже у древнейших оленей в скифском искусстве, таких, как олень Костромского кургана или многочисленные изображения оленей в Келермесе. Вне скифского искусства такая стилизация рогов нигде не известна; по этому признаку олень на сосуде Разменного кургана крепко, неразрывно связывается именно со скифским искусством и никаким другим.

Древний Восток знал оленя, и в сценах терзания он встречается уже на древнейших образцах сумерского искусства, как, например, на вазе Энтемены, но нигде, ни в одном случае в древневосточных изображениях этого животного нет рогов, стилизованных хотя бы с отдалённым сходством со скифскими памятниками. Нет такой стилизации и в произведениях греческой архаики, не говоря уже о более позднем греческом искусстве. Олень, терзаемый пантерой на известной вазе Франсуа, 4 [50] представленный в позе, весьма близкой к изображению на сосуде из Разменного кургана, увенчан парой рогов, стилизация которых не имеет ничего общего со скифской.

Скифское искусство декоративное, связанное с вещью определённого назначения и формы и поэтому ограниченное в отношении пространства и свободы композиции. Отсюда его изумительная изобретательность в использовании пространства. Но, что особенно важно для уяснения его характера, так это то, что оно широко пользовалось деревом. В погребениях Алтая, в условиях вечной мерзлоты, хорошо сохранились резные деревянные украшения. На некоторых из них уцелела позолота. В других случаях, не столь благоприятствующих сохранению дерева, находятся тонкие золотые пластинки, покрывавшие деревянную основу. Всё это доказывает, что в скифском обществе наряду с массивными изделиями, литыми из золота или бронзы, были в ходу украшения из позолоченного дерева, чем и объясняется, что приёмы резьбы по дереву легли в основу стилизации, проникли в чисто металлические изделия и в значительной степени определили стилистические особенности скифского искусства. Именно в резьбе по дереву мог выработаться тот тип стилизации рогов, какой мы находим и у сохранившего все признаки своего деревянного образца литого из золота

оленя из I Костромского кургана и у исполненного росписью оленя на сосуде из III Разменного кургана у ст. Костромской. Следовательно, ко времени создания последнего скифское искусство в его характерных стилистических признаках уже существовало и формы свойственной ему стилизации определяли произведения любой изобразительной техники, в том числе и живописной.

Можно пойти ещё дальше, а именно признать, что главным мотивом туземного изобразительного искусства, по крайней мере в северном Предкавказье, в ранне-скифскую эпоху был именно олень. За это говорит тот факт, что в таких произведениях, как обкладки мечей из Келермеса и Мельгуновского клада, где олень сочетается с другими персонажами так наз. звериного стиля, именно он сохраняет признаки скифской стилизации, тогда как многие другие изображения не только по своему содержанию, но и по стилю связываются с памятниками древневосточного и специально урартского искусства. Признаки скифской стилизации даже в таких произведениях, как зеркало или чаша с изображениями животных из Келермеса, свидетельствуют о местном производстве древнейших памятников скифской культуры, причём в распоряжении мастеров при этом был богатый ассортимент форм не только местного, но и восточного и даже греко-ионийского происхождения. Но раньше, чем последние стали проникать в скифскую среду, искусство Северного Предкавказья, надо думать, слагалось только из двух компонентов, т.е. древневосточного и туземного.

В ранних скифских памятниках Северного Кавказа изредка встречаются изображения оленей, рога которых не имеют той характерной стилизации, о которой речь шла выше. Так, например, на круглой золотой пластине из Келермеса, где фигура оленя повторена 4 раза, рога у него ветвистые с острыми отростками, более реалистические, чем у вышеуказанных экземпляров. Это, конечно, тоже стилизация, но стилизация иного рода. Тот же тип рогов представлен изображениями оленей на северо-кавказской инкрустированной керамике.

В предвоенные годы на Северном Кавказе выявилась группа архаическо-скифской керамики, а в её составе оказались сосуды с врезанными изображениями оленей. 1 [51] А.А. Иессен, рассматривая эти изображения, уже отметил «характерную трактовку бедра в виде резко отграниченного от туловища полукруга, снабженного в середине кружком» и то «что эта черта, неизвестная в многочисленных изображениях оленей Кобанской и Закавказской культур примерно той же эпохи, связывает наши изображения с т.н. скифо-сибирским звериным стилем, где бедро постоянно выделяется резкой гранью. Также и рога находят аналогичную трактовку не в искусстве Кавказа, а в скифо-сибирском». 2 [52] Вместе с тем А.А. Иессен не обошёл одной замечательной особенности изображений оленей на сосуде из Нальчика, в общем представляющих те же стилистические черты, а именно «стилизации морды животного, изображенной с широко-раскрытыми и отогнутыми губами», чрезвычайно часто «применяемой как в кругу Кобанской культуры, так и в Закавказье». 3 [53] Следует, однако, заметить, что в действительности особенность стилизации не ограничивается только широко раскрытыми губами. Здесь мы имеем также черту, уже отмеченную А.А. Миллером в изображениях собак на прорезных пластин-

ках Казбекского клада и на одной из ажурных бронзовых закавказских пряжек. 1 [54] Речь идёт о «некотором угловатом расширении» или выступе, которым заканчивается морда внизу к шее. Количество примеров этого рода стилизации, приведённое А.А. Миллером, можно увеличить. В Казбекском кладе она имеется не только у фигур на прорезных пластинках, но и у большой бронзовой привески в виде оленя с ветвистыми рогами. 2 [55] Далее, такое же расширение внизу морды встречается не только у собак, но и у оленей в закавказских ажурных бляхах 3 [56] и, наконец, оно характерно для пряжек в виде лежащих оленей из погребений в колодцах Кобанского могильника. 4 [57] Особенно любопытны последние, и по другим признакам находящиеся в ближайшем стилистическом родстве с гравированными оленями северокавказской керамики. По контуру кобанских оленей протянут псевдошнуровой поясок, который нельзя не сопоставить с шнуровыми линиями вдоль шеи оленя на обломке сосуда из Моздока и с системой заполнения фигур оленя на сосуде из Ставрополя. 5 [58] Шнуровые пояски, встречающиеся в разделке некоторых скифских изображений, напр. в особенно яркой форме у оленя из Tapioszent-Márton’a в Венгрии, 6 [59] возможно, следует возводить к технике матерчатой аппликации, а следовательно надо учитывать возможность воздействия на формы изображений, на скифский стиль и с этой стороны. Ажурные плоские кобанские и казбекские бляхи в виде оленей или собак, живо напоминающие ажурные же бляхи из скифского кургана в Елизаветинской станице на Кубани, 7 [60] как будто подтверждают такую возможность и вместе с тем свидетельствуют о тесной связи скифского искусства с искусством горного Кавказа. Во всяком случае, нет сомнения, что произведения звериного стиля изготовлялись не только из металла, но и из более дешёвых и распространённых материалов: дерева, войлока, кожи и т.п., которые сохраняются только в исключительных случаях, причём, как мы видели, именно в этих наиболее широко распространённых материалах вырабатывались основные признаки «скифского» звериного стиля. Отсюда следует, что время появления металлических произведений скифского искусства ещё не определяет даты его возникновения. Раньше, чем был изготовлен золотой олень из Костромского кургана, скифское искусство могло и должно было пройти долгий путь, на котором и определились его характерные признаки, столь ярко воплощённые в этом замечательном памятнике. Роспись на сосуде из III Разменного кургана убедительно свидетельствует, что начало этого процесса восходит ещё к медно-бронзовому веку, ибо в принадлежности этого кургана именно к этой категории археологической периодизации едва ли могут быть сомнения.

Значит ли это, что III Разменный курган вместе с другими «большими курганами» Прикубанья следует относить к IV, III или по меньшей мере к середине II тысячелетия до н.э., как это принято в современной археологической науке? Ни в коем случае. Роспись на сосуде Разменного кургана представляет скифский звериный стиль уже во вполне оформившемся виде, в том самом, в каком он известен по типичнейшим памятникам скифского искусства. Уже по одному этому хронологическое расстояние между Келермесом и I Костромским кур-

ганами, с одной стороны, и III Разменным, с другой, не может быть очень значительным. Если названные скифские курганы датируются VI веком до н.э., то Разменный курган, принимая во внимание общую длительность скифской культуры и известные нам темпы и главные линии развития скифского искусства, невозможно относить глубже VII, может быть VIII столетия до н.э. Это заключение подтверждается и сопоставлением керамики.

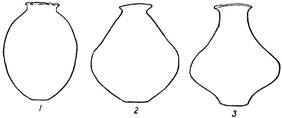

Сосуд из III Разменного кургана, на котором были обнаружены вышерассмотренные изображения, принадлежит к типу большой «корчаги», характерной для керамики ранне-скифского периода не только на Северном Кавказе, но и в Поднепровье. Прекрасный образец сосуда этого типа был найден в кургане №1 Моздокского могильника. Здесь в большой яме находились скелеты лошади и человека. Последний лежал в скорченном положении. В головах его помещались два сосуда — один большой, чёрный, интересующего нас типа, а другой в виде чашки с резным орнаментом, заполненным белой массой. 1 [61] Сходные сосуды обнаружены в том же могильнике в кургане №2 2 [62] и в погребении №1 на месте карьера. 3 [63] Моздокские сосуды имеют пропорции, весьма близкие к корчаге из Разменного кургана, — такое же раздутое брюшко, причём наибольшая ширина у некоторых из этих сосудов, как и у корчаги, приходится на нижнюю половину высоты, тогда как у других поднимается к середине. Соответственно с этим у первого варианта моздокских сосудов верхняя часть, как и у сосуда из Разменного кургана, высокая, конусовидная, заметно отчленённая от выпуклости брюшка, и заканчивается наверху узким, сильно отогнутым воронковидным венчиком. В отличие от характерного угловато-резкого отгиба венчика у сосуда из Разменного кургана отгиб венчика у моздокских сосудов более плавный, закруглённый, зато брюшко, наоборот, у некоторых экземпляров приобретает угловатые очертания, а у того же типа сосуда из Ставрополя даже особо выделено и обработано орнаментальными мотивами. 4 [64] Типологическое сопоставление сосудов из Моздокского могильника и примыкающих к ним других этого рода находок в Северном Кавказе (включая сюда и сосуды с гравированными изображениями оленей) с корчагой из III Разменного кургана не оставляет места сомнению в их генетической связи, причём последняя форма явно становится на первое место эволюционного ряда (рис. 4). Очевидно, что число посредствующих звеньев между разменным и моздокскими сосудами не могло быть велико, ибо, по сути дела, в сосуде Разменного кургана налицо все основные признаки ранне-скифской корчаги, как она выступает в находках из Моздока. Следовательно, не мог быть значительным и хронологический промежуток, разделяющий эти разновидности одного и того же типа сосудов. А.А. Иессен вполне обоснованно датирует скифские погребения Моздокского могильника VI в., 5 [65] что, как мне кажется, подтверждает возможность указанной выше даты III Разменного кургана.

Рассмотрение керамики приводит и ещё к одному важному заключению, а именно, что при всей бесспорности принадлежности Разменного кургана к Майкопской группе, между ним и Майкопским курганом должна существовать значительная хронологическая разница. В самом деле, сходный по назначению большой глиняный «пифос» Майкопского кургана ещё не представляет, подобно корчаге из Разменного

кургана, признаков, характерных для скифской керамики. Он нерасчленённой овальной формы со слегка отогнутым низким венчиком. 1 [66] Тем не менее, именно эту форму естественнее всего поставить в начале того эволюционно-типологического ряда, звеньями которого являются корчаги Разменного и Моздокского курганов, причём незаполненный промежуток между майкопским пифосом и корчагой из Разменного кургана явно больше, чем между последней и сосудами из Моздока (рис. 4). Другим доводом в пользу значительного хронологического промежутка между Майкопом и Разменным курганом может служить тот факт, что изображения зверей на серебряных сосудах из Майкопа не имеют ничего общего со скифским «звериным стилем», который в Разменном кургане, как уже отмечалось, выступает во вполне выработанном виде. Само собой разумеется, что хронологический промежуток, о котором идёт речь, измеряется не тысячелетиями и Майкоп нельзя относить не только в IV, но даже в III тысячелетие до н.э. Этот памятник, как и Разменный курган, характеризует «предскифскую» эпоху на Северном Кавказе, которую вполне уместно

Рис. 4. Эволюция скифской «корчаги».

1 — пифос из Майкопского кургана; 2 — сосуд с росписью из III Разменного кургана; 3 — корчага из I Моздокского кургана.

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

было бы назвать «Киммерийской» и не только потому, что античная литературная традиция указывает киммерийцев в качестве непосредственных предшественников скифов в Северном Причерноморье, а ввиду того, что Прикубанье, где сосредоточены «большие курганы», было вероятно центром исторических киммерийцев, память о которых долго жила на берегах тесно связанного с Кубанью и географически и исторически нынешнего Керченского пролива, где древние греки могли столкнуться с ними при своих первоначальных торгово-разбойничьих экспедициях в Чёрное море.

Нам остаётся рассмотреть остальной инвентарь погребения с росписным сосудом в III Разменном кургане, чтобы убедиться, что в его составе нет ничего, что опровергало бы или даже только противоречило вышеизложенным заключениям.

Прежде всего несколько слов о керамике. Как сказано, сосуды, склеенные из собранных в могиле черепков и воспроизведенные в «Отчёте», до нас не дошли. В документах Археологической комиссии они значатся переданными Историческому музею в Москве, но в коллекциях этого музея они не обнаружены. Поэтому к данным печатного отчёта я могу здесь добавить только немногие сведения об этих сосудах, имеющиеся в известных «корочках» 2 [67] А.А. Спицына, который, как

известно, тщательно регистрировал для себя весь археологический материал, проходивший через его руки. Относительно сосуда с изображением, находившегося в головах скелета, здесь имеется отметка, что глина у него тёмносерая, поверхность гладкая, высота 52 см, диаметр 43 см, диаметр горла 18 см. В описи в деле Археологической комиссии он значится под №13 г, а в «Отчёте» издан на рис. 53.

Сосуд, представленный в «Отчёте» на рис. 54, по словам А.А. Спицына, из красной глины, «покрытый чёрной краской». Высота 37 см, диаметр 48 см, диаметр венчика 22.5 см. Сосуд толстостенный, широкий, но с относительно узким отверстием. Наибольшая ширина брюшка в верхней половине. Дно слабо выражено; отчётливо выраженная шейка и резко отогнутый венчик. В картотеке Спицына имеются два наброска этого сосуда, причем он представлен с орнаментальным поясом из заштрихованных в разные стороны треугольников. Нa фотографии следов орнамента не заметно, а в «Отчёте» о всех сосудах, найденных в ногах скелета, следовательно и об этом, сказано, что они «вовсе не имеют орнамента». В рукописном отчёте говорится о трёх сосудах, найденных в ногах скелета, но в описи значатся только два (13-б, 13-е); в печатном отчёте глухо указаны «другие сосуды, стоявшие в ногах», со ссылкой на рис. 54 и 55. Однако сосуд, представленный на рис. 55, явно попал сюда по ошибке. Это сосуд, найденный в Майкопском кургане и, как мне любезно указал А.А. Иессен, до сих пор сохранивший этикетку о своём происхождении.

В ю.-в. углу могилы найдено два сосуда. Один из них, изображённый на рис. 56, — горшок с широким отверстием без плечиков. Тесто грязно-палевого цвета, грубое и хрупкое, поверхность плохой сохранности. Высота около 30 см, диаметр 32 см. Вместе с ним был сосуд (рис. 57), широкий с резко выраженными плечиками, относительно высоким прямым горлом и горизонтально отогнутым узким венчиком. Тесто грубое и хрупкое, буроватого цвета. Поверхность со следами лощения. Высота около 25 см, диаметр 31 см.

По форме и технике все эти сосуды сильно отличаются от керамики Майкопского кургана, 1 [68] что лишний раз указывает на невероятность тесной хронологической близости Майкопского и III Разменного погребений.

В области шеи и груди скелета было собрано множество (около 5000) «белых костяных», а в действительности пастовых мелких бус (рис. 5, 1, 2). В «Отчёте» они не воспроизведены. По форме бусы представляют кружки или цилиндрики диаметром от 2.5 до 4.5 мм при толщине в 1-2 мм. Такие мелкие белые бусы нередко встречались в раннескифских погребениях: в лошадином уборе обоих Келермесских курганов, раскопанных Веселовским, в I Костромском кургане, в Моздокском могильнике, в ранне-скифских погребениях Кашкатау, Заюково и др. На основании этих находок их можно признать характерными для архаическо-скифских погребений Северного Кавказа.

В одном из погребений (курган 27, погр. 4), исследованных В.А. Городцовым на берегах р. Калмиуса и выделенных им в особую группу поздних ямных могил, «взято ожерелье из белых, жёлтых бусин, какие ни в древних ямных погребениях, ни в других изюмско-бахмутских погребениях со скорченными костяками ни разу не встречались; но они найдены в большом количестве Н.И. Веселовским в одном из курганов станицы Костромской Майкопского у. Кубанской области» (т.е. в III Разменном кургане). «Весьма возможно, — заключает по этому

поводу В.А. Городцов», — что обе культуры [т.е. культура, представленная поздне-ямными погребениями р. Калмиуса и III Разменным кур-

Рис. 5. Инвентарь погребения в III Разменном кургане.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

ганом. — M.A.] синхроничны и одинаково откосятся к концу бронзовой эпохи». 1 [69] Нам остаётся только присоединиться к этому заключению.

Довольно многочисленный металлический инвентарь рассматриваемого погребения состоит из: 1) золотого (бледного золота или электра)

височного кольца, свернутого из проволоки так, что концы его далеко заходят друг за друга (рис. 5, 3). Диаметр 1.5-1.3 см. Толщина проволоки ок. 1.5 мм; 2) медного четырёхгранного шила (в «Отчёте» «стержень в виде иглы») с заострённым насадом; длина 5 см, толщина 0.3 см (рис. 5, 5); 3-4) двух медных же клинков (по «Отчёту» копий) (рис. 5, 7, 8). Один листовидный с круглыми плечиками и плоским заострённым черенком; сечение чечевицеобразное, односторонне-выпуклое. Длина 10.4 см, длина черенка 3 см, ширина в плечиках 2.7 см, толщина до 0.2 см. Другой — с нижней отломанной частью, с плохо выраженными плечиками и треугольным черенком. Длина сохранившейся части 8.7 см, ширина в плечиках 2.3 см; 5) плоского топора или тесла (по «Отчёту» «пальстав») с округлённо расширенным лезвием и одностороннею отбивкою; обушек заострен (рис. 5, 6). Длина 7.9 см, ширина лезвия 4.2 см, ширина обушка 3 см, толщина до 0.3 см. И, наконец, 6) массивного медного проушного топора с расширенным и округлым лезвием с выступающим в одну сторону концом (рис. 5, 4). Длина 11.2 см, ширина лезвия 6.9 см, ширина у проуха 3 см.

Большинство этих предметов, обычных в погребениях медно-бронзового века, в настоящее время ещё не поддаётся точной датировке. Попытку А.В. Шмидта проследить развитие формы листовидных клинков (по его терминологии, копий) нельзя признать убедительной уже по одному тому, что она построена на незначительном количестве экземпляров и не охватывает всего известного материала. 1 [70] Клинки различных, установленных им типов встречаются вместе в одном и том же погребении (напр. в VI Андрюковском кургане). Соотношение длины черенка к длине всего предмета, которое А.В. Шмидт положил в основу своей классификации, — признак совершенно ненадёжный. Ещё менее определёнными в хронологическом отношении являются шилья и плоские топоры. Во всяком случае несомненно, что они, как и вышеотмеченные клинки, бытуют до самого конца медно-бронзового века и не могут служить доводом против предложенной выше датировки III Разменного кургана.

Остаётся проушный топор. Такие топоры, кроме III Разменного кургана, найдены в дольменах ст. Царской (3 экземпляра в I дольмене и один во 11-м), в VI Андрюковском кургане (2 экземпляра), в I Псебайском, в курганах Саратовской, Махошевской, Каменномостской станиц. Кроме того, известно значительное количество случайных находок такого рода топоров, особенно в бассейне р. Кубани от Нальчикского района до Таманского полуострова. Встречены они также в низовьях Дона и в несколько ином виде в Поволжье. На запад топоры сходного типа тянутся в Поднепровье и в Подунавье смыкаются с бронзовыми колунами венгерского типа. Массивные проушные топоры являются характерной принадлежностью «больших кубанских курганов» и не известны мне на Северном Кавказе ни в одном комплексе другого рода. Глубокая датировка больших курганов основывается между прочим и на сопоставлениях этих топоров с переднеазиатскими и крито-минойскими параллелями. Нет сомнения, что сходные формы топоров на Востоке употреблялись с раннего времени, но аналогичных нашим там нет, и Е. Dullo совершенно правильно связывает наши топоры только с венгерскими (трансильванскими) формами и датирует не раньше XVII в. до н.э. 2 [71] На Северном Кавказе они могли жить очень долго. Очень важен с этой точки зрения топор, найденный вместе с листовидным, но уже не медным, а железным клинком

в одном из погребений в Бичкин-Булук (Астраханская обл.), 1 [72] которое нельзя датировать старше начального этапа скифской эпохи, когда железо входит в употребление в Восточной Европе. Правда, топор, скорее даже секира, из Бичкин-Булука по типу отличается от топоров «больших курганов», но ведь и эти последние весьма существенно различаются между собой. Вместе с тем он представляет хорошее звено, связывающее медные клиновидные проушные топоры с такими же, но железными топорами-секирами, хорошо известными среди скифских памятников. 2 [73]

Из каменных предметов в III Разменном кургане найдены: два оселка и четыре кремнёвых наконечника стрел. Один оселок, длинный призматический с закруглённой выемкой на одной из боковых граней у нижнего конца; на противоположном конце с двух сторон незаконченные и несовпадающие центрами конические сверлины (рис. 5, 13). Длина оселка 17.4 см, ширина 2.3 см, диаметр сверлины 0.7 см. Второй оселок овального сечения, с закруглёнными концами (рис. 5, 14). Длина 15 см, ширина 3.1 см, толщина 1.9 см. Оселки нередки в больших курганах, но ещё более они характерны для скифских погребений.

Кремнёвые наконечники стрел, обработанные с обеих сторон широкими сколами, а затем тонкой отжимной ретушью, отличаются асимметричной формой: один край более выгнутый, чем другой (рис. 5, 9-12). Длина одного наконечника 6.9 см, двух 4.4 и одного 3.8 см, ширина 1.5-1.3 см.

Сходные асимметричные наконечники в количестве 6 экземпляров найдены в передней камере I дольмена ст. Царской, причём здесь края их обработаны в виде мелких зубчиков. В других погребальных комплексах мне такие наконечники не известны. Вместе с тем нельзя не отметить их близкое, по крайней мере, функциональное сходство со скифскими бородчатыми стрелами, у которых один опущенный и заострённый нижний конец пера играл ту же роль, что и необычный у кремнёвых наконечников выступ с одной стороны пластины.

Итак, инвентарь погребения в целом, тесно связывающий III Разменный курган с группою «больших курганов» Прикубанья типа Майкопа, вместе с тем не содержит ничего, что заставляло бы отказаться от вышеизложенных положений о хронологической близости этого памятника со скифской культурой. В качестве указания на эту близость нельзя не отметить также и перекрытия могилы в виде каменного ложного свода, живо напоминающего каменные склепы боспорских курганов. Но само собой разумеется, что эта близость ещё не даёт окончательного решения вопроса о хронологическом месте «больших кубанских курганов» в целом.

Проблема «датировки больших кубанских курганов», столь остро поставленная безвременно погибшим Б.Е. Деген-Ковалевским, может быть решена путём исследования их отношения не только к скифским памятникам, но и между собой и к тем погребениям, которые с лёгкой руки А.В. Шмидта обычно объединяются в «средне-кубанскую» группу и датируются позже ранне-кубанских, или иначе «больших» курганов. Между тем, как я надеюсь показать в другой своей работе, группа «больших кубанских курганов» хронологически не однородна. Она охватывает весь медно-бронзовый век Северного Кавказа, и такие памятники, как Майкоп, Царская и III Разменный являются наиболее яркими представителями последовательных этапов его развития.

«Средне кубанская» группа не представляет собою особого периода этого развития, а в значительной мере является локальным вариантом культуры второй половины медно-бронзового века на Северном Кавказе, современным с более поздними «большими кубанскими курганами». Самым же поздним из последних был III Разменный курган у ст. Костромской. 1 [74]

[1] 1 ОАК, 1897, стр. 15-16. Дело АК 1896/204, лл. 59 об., 60.

[2] 1 № по описи, приложенной к отчёту.

[3] 2 Дело 1896/204, л. 59 об.

[4] 1 ОАК, 1897, стр. 15-18.

[5] 2 ОАК, 1897, стр. 3.

[6] 3 ОАК, 1897, стр. 15.

[7] 4 Ссылка на рис. в ОАК, 1897.

[8] 5 Ссылка на ОАК, 1897.

[9] 6 ОАК, 1897, стр. 15-16.

[10] 7 АК, дело 1898/60.

[11] 1 А.V. Schmidt. Die Kurganen der Staniza Konstantinovskava. ESA. IV. 1929, стр. 21.

[12] 2 А.А. Иессен. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе. ИГАИМК, вып. 120.

[13] 3 F. Hаnčar. Urgeschichte Kaukasiens von den Anfängen seiner Besiedlung bis in die Zeit seiner frühen Metallurgie. Wien-Leipzig. 1937. — Alača-Höyük. Wiener Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Asiens. XII, 1938, стр. 25-38.

[14] 4 A.M. Tallgren. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland. SMYA, Helslngtors. 1911, стр. 88-90 и 200-210.

[15] 5 A.M. Tallgren. Zur frühen Metallkultur Südrussland. Studien zur vorgeschichtliche Archäologie. Götzes Festschrift. Лейпциг, 1925, стр 16-20. — La Pontide préscythique, ESA. II. 1926. — Zur Chronologie der osteuropäischen Bronzezeit. Mitt. der Arth-rop. Ges. In Wien., LXI, 1931, стр 94-96. — Sur les monuments mégalithiques du Caucase occidental. ESA, IX, 1934. стр. 20-37.

[16] 6 Б.В. Фармаковский. Архаический период в России. II, Майкоп. MAP, XXXIV, СПб., 1914, стр. 50-76. Датировка Б.В. Фармаковского основана на сопоставлениях с памятниками Зенжирли, которые в его время относились к X в. до н.э., а ныне относятся только к VIII. См., напр.: Захаров. Хетты и хеттская культура. М.-Л., 1924, стр. 84.

[17] 7 M. Rostovzev. L’age du cuivre au Caucase du Nord et les cultures de Sumer et de l’Égypte préhistorique. Revue archéologique, 1920, XII, стр. 1-37.

[18] 1 V.G. Childe. The Dawn of European Civilisation. Лондон, 1927, стр. 149. — G. Соntenau. Les tombes royales d’Our et les découvertes dans le Caucase. Manuel d’Archéologie Orientale, III, Париж, 1931, стр. 1564-75. — S. Przeworsky. Zagadnienie wplywon bliskiego wschodu. Swiatowit. т. XV, 1933, стр. 45-55. — H. Frankfort. Archeology and the Sumerian Problem. Studies of oriental Civilisations, №4, Чикаго, 1933. стр. 52.

[19] 2 A.A. Иессен, ук.соч., а также Древнейшая металлургия Кавказа и её роль в Передней Азии. Иранское искусство и археология. Лгр., 1938, стр. 94.

[20] 3 Urgeschichte Kaukasien, стр. 415. — Alača-Höyük, стр. 25-38.

[21] 4 Я.И. Смирнов. Восточное серебро. СПб., 1909, стр. 7.

[22] 5 Ахалгорийский клад. Тифлис, 1934, стр. 5.

[23] 6 Б.Е. Деген-Ковалевский. Проблема датировки «больших кубанских курганов». КСИИМК, II, 1939, стр. 14-17.

[24] 7 Там же, стр. 16.

[25] 8 Там же, стр. 17.

[26] 1 ВДИ. 1940, №2, стр. 136.

[27] 2 Ук.соч., стр. 16.

[28] 3 ВДИ. Ук.соч., стр. 136.

[29] 4 Ук.соч., стр. 136.

[30] 1 А.К. 5/309, л. 81.

[31] 2 Ср. А.А. Иессен. Северо-кавказские сосуды с изображением оленя. СГАИМК, 1931, №2, стр. 16 и 17.

[32] 1 И.И. Мещанинов. О применении лингвистического материала при исследовании вещественных памятников. СГАИМК, 1932, №1-2, стр. 6-12.

[33] 2 Восточное серебро, табл. CXI, 278.

[34] 3 Г.И. Боровка. Бронзовый олень из Ульского кургана. ИРАИМК, т. II, 1922, стр. 201, рис. 9.

[35] 4 Г.И. Боровка, ук.соч.

[36] 6 Sarre. Die Kunst des Alten Persien. Берлин, 1923, табл. 21. — О. Weber. Altorientalische Siegelbilder, т. 2. Лейпциг, 1920, №№356, 357.

[37] 1 ОАК. 1898, стр. 30, р. 42.

[38] 2 Bruno Weisser. Grundzüge der altbabiloniscnen Plastik. Лейпциг. 1915. рис. 69.

[39] 3 Contenau. Manuel d’Archéologie Orientale, т. I. Париж, 1927. стр 185. рис. 111.

[40] 4 Тураев. История древнего Востока, т. II. ОГИЗ, 1935, стр. 124.

[41] 5 Петров. Альбом достопримечательностей, вып. IV-V, табл. II.

[42] 6 Б.Б. Пиотровский. Урарту, древнейшее государство Закавказья. Л., 1939, табл. 33, 34. — Придик. Мельгуновский клад. MAP, №31, табл. III-IV.

[43] 1 Б.Б. Пиотровский, ук.соч., стр. 54.

[44] 2 Там же.

[45] 3 ИРАИМК, т. II, стр. 202-203.

[46] 4 Ук.соч., стр. 55.

[47] 1 Archeologia Hungarica, XV.

[48] 2 Archeologia Hungarica, III.

[49] 3 Русские древности. II, рис. 72, 116.

[50] 4 Furtwängler-Reichhold, Griechische Vasenmalerei. I. T. 3.

[51] 1 А.А. Иессен. Северо-кавказские сосуды с изображением оленя. СГАИМК, 1931, №2, стр. 14-18. — Он же. Моздокский могильник в ряду памятников Сев. Кавказа. Археол. экспедиции Гос. Эрмитажа, вып. 1, Моздокский могильник, Л., 1940, стр. 31-44.

[52] 2 Ук.соч., СГАИМК, 1931. №2, стр. 16.

[53] 3 Там же, стр. 17.

[54] 1 А.А. Миллер. Изображение собаки в древностях Кавказа. ИРАИМК т. II, стр. 303-34, рис. 12, табл. XXIX, 2.

[55] 2 МАК, VIII, табл. LXIX, 1.

[56] 3 МАК, VIII, рис. 276 и табл. CXXXIV, 3, 4.

[57] 4 Там же, табл. XVIII, 4-5.

[58] 5 Моздокский могильник, табл. XII, 1. — СГАИМК, ук.соч., рис. на стр. 15.

[59] 6 Fettich. Arch. Ertes. 1927.

[60] 7 G. Boroffka. Kunstgewerbe der Skythen, стр. 137, рис. 3-5.

[61] 1 Моздокский могильник, стр. 11-13, рис. 4, табл. VII и VI, 3.

[62] 2 Там же, табл. III, 2.

[63] 3 Там же, табл. III, 1.

[64] 4 СГАИМК, 1931, №2, стр. 15.

[65] 5 Моздокский могильник, стр. 49.

[66] 1 ОАК, 1897, стр. 11, рис. 41.

[67] 2 Корочка №309.

[68] 1 См. ОАК, 1897, стр. 10 р. 36-40.

[69] 1 В.А. Городцов. Результаты археологических исследований в Бахмутском у. Екатеринославской губ. Тр. XII АС, т. I. стр. 240.

[70] 1 ESA, IV, стр. 17.

[71] 2 E. Dullo. Die kaukasischen Axte der Bronzezeit. Prähist. Zeitschr., XXVII, вып. 1/2, 1936, стр. 67, сл.

[72] 1 См. выше статью И.В. Синицына [«Памятники предскифской эпохи в степях Нижнего Поволжья»], стр. 147, рис. 7 и 8.

[73] 2 См. напр., Бобринский, Смела, II, табл. XXV. — Xаненко. Древности Приднепровья, вып. II, табл. III, 1929, а особенно секиру из Келермеса.

[74] 1 Наименование «Разменный» вводится мною во избежание путаницы с первым курганом той же группы, известным под названием «Костромской».

М.И. Артамонов

М.И. Артамонов