|

|

|

|

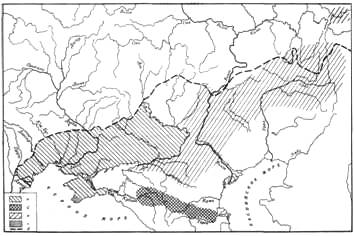

Карта 1.

|

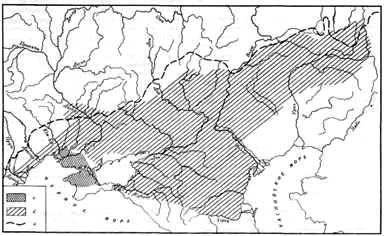

Карта 2.

|

н.э., но стали основной действующей силой лишь в конце III — начале II в. до н.э. и особенно в I-IV вв. н.э. В связи с этим в исторической науке период между VII и III вв. до н.э. принято называть скифским, а с конпа III в. до н.э. до IV в. н.э. — сарматским. Время, соответствующее началу железного века, обычно называют предскифским, или киммерийским, — по имени народа, господствовавшего в степях Северного Причерноморья до скифов.

Существует и другой взгляд на периодизацию культур Евразии раннего железного века, высказанный более 20 лет назад А.А. Иессеном, а в наши дни развитый М.П. Грязновым. Названные исследователи не выделяют предскифский период, а предлагают начинать скифскую эпоху с VIII в. до н.э., т.е. со времени распространения в степях Евразии ярко выраженных кочевнических археологических комплексов (Грязнов М.П., 1980). Однако для археологических памятников, оставленных собственно скифскими племенами, жившими в степях Северного Причерноморья, и их ближайшими соседями в лесостепи и на Северном Кавказе, такая периодизация не привилась. Причина заключается в том, что ведущие формы предметов скифской культуры сложились лишь в VII в. до н.э., а те, которые существовали ранее, составляют своеобразную группу вещей, характерных именно для предскифского периода.

Одинаковый уровень развития н образ жизни, этническое родство, тесные экономические и культурные контакты, как мирные, так и военные, между кочевыми народами, населявшими евразийские степи, способствовали созданию более или менее близких культур. Передовые формы вооружения и конской упряжи столь быстро распространялись в различных районах кочевого мира, что часто бывает трудно определить, где именно находился источник их возникновения. Более того, эти формы быстро усваивали и производили в своих мастерских осёдлые племена, находившиеся в тесных экономических связях с кочевниками. Они проникли и к народам, подвергавшимся военным набегам кочевых орд, В результате начиная с киммерийской эпохи формы вооружения и конского снаряжения, характерные для кочевников евразийских степей, широко употреблялись у осёдлых земледельческих племён лесостепи Восточной Европы, Кавказа, Сибири и Средней Азии. Они проникли к народам Средней н отчасти Западной Европы, а также на Балканский полуостров — к фракийцам и иллирийцам.

В скифскую эпоху, кроме вооружения и конского убора, широко распространилось своеобразное искусство, получившее название «скифо-сибирский звериный стиль».

При общем единообразии культура каждой из групп кочевых племён имела свои достаточно ярко выраженные особенности, во многом зависевшие от исторического прошлого, местных условий, разных для каждой группы, внешних контактов и влияний.

Основное содержание тома составляет история формирования и развития материальной и духовной культуры двух наиболее значительных этнических общностей степей Восточной Европы — скифской и савромато-сарматской. В VII-III вв. до н.э. первая из них занимала степи Северного Причерноморья от Дуная до Дона, а вторая располагалась к востоку от Дона, в степях нижнего Поволжья и южного Приуралья (карта 1). В конце III-II в. до н.э. территория обитания скифов резко сократилась до размеров степного Крыма и низовий Днепра и Южного Буга, а сарматы заняли весь степной район Северного Причерноморья, проникали в лесостепь, на Кавказ, а также в Центральную Европу (карта 2). Такое положение сохранялось до IV в. н.э., когда нахлынувшие с востока гунны смели с лица земли жившие здесь племена.

Хотя южное Приуралье географически относится к азиатской части континента, историю населения этой области и его культуру нельзя оторвать от савромато-сарматскнх племён европейской части СССР. Поэтому археологические памятники южного Приуралья целесообразно рассматривать в данной публикации, а не в томе, посвящённом археологическим культурам народов азиатских степей.

Включение в настоящий том характеристик культур осёдлых земледельческо-скотоводческих племён лесостепи Восточной Европы н Кавказа объясняется тем, что эти племена находились в непосредственном взаимодействии с кочевым миром н восприняли от них многие элементы их культуры. Кроме того, в томе получили отражение археологические памятники предшественников скифов в Северном Причерноморье — киммерийцев н их ближайших соседей в лесостепи, а также предшественников савроматов

Волго-Донского междуречья, т.е. культуры племён Восточной Европы начала эпохи железа — VIII-VII вв. до н.э. Из этих хронологических рамок несколько выпадает лишь кобанская культура предгорных и горных районов Кавказа, которая оформилась ещё в эпоху поздней бронзы и непрерывно развивалась до сарматского времени, постоянно испытывая влияние кочевников. Она вошла в настоящий том целиком, поскольку период поздней бронзы в ней трудно отделить от следующего — предскифского, или киммерийского.

И скифы, и савромато-сарматы, судя по дошедшим до нас остаткам их языка, принадлежали к одной восточноиранской языковой группе, что наряду с данными античной письменной традиции позволяет говорить об их этническом родстве. Однако формирование тех и других племён происходило по-разному, разными были и условия, в которых происходили процессы их развития. Поэтому при описании археологических материалов в настоящем томе мы сочетали хронологическое членение их с территориальным.

В написании тома принимали участие главным образом сотрудники Института археологии АН СССР. Лишь раздел о скифской религии написан С.С. Бессоновой — сотрудницей ИА АН УССР. Большинство таблиц составлено Т.М. Кузнецовой по материалам, представленным авторами разделов или отдельных параграфов тома. В тексте и таблицах авторы показали состояние полевых археологических исследований на начало 80-х годов нашего столетия и стремились отразить основные точки зрения, существующие в наши дни, на дискуссионные проблемы скифской и сарматской археологии. При этом были учтены все опубликованные материалы, а также то новое, что пока ещё не получило полного отражения в печати. Мы приносим глубокую благодарность всем археологам Украины, Молдавии, Северного Кавказа, познакомившим нас с ещё не вышедшими в свет исследованиями и материалами.

[ коллективная монография ]

[ коллективная монография ]