Л.А. Евтюхова, С.В. КиселёвОтчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г.// Работы археологических экспедиций. / Тр.ГИМ. Вып. XVI. М.: 1941. С. 75-117.

I. Курайская степь и прилегающие к ней урочища.II. Описание раскопок.Курганы со скорченными костяками.Круги.Памятники «Гунно-Сарматской» стадии.Памятники эпохи рунического письма.

[При воспроизведении иллюстраций относительный масштаб не учитывается.]

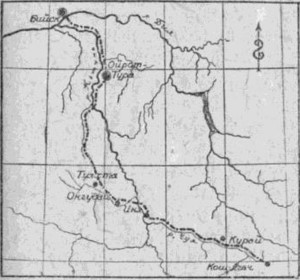

В 1935 году Саяно-Алтайская экспедиция Государственного Исторического Музея и Академии истории материальной культуры работала на Алтае в связи со строительством Чуйского тракта.

В 1935 г. в задачи экспедиция входило.

а) обследование Чуйского тракта на Алтае от г. Бийска, до с. Кош-Агач, с целью выявления памятников старины; б) всестороннее исследование наиболее замечательных памятников, а также тех, которым угрожает разрушение в процессе строительных работ.

Обе эти задачи экспедицией выполнены.

После разведки были организованы раскопки в окрестностях с. Тарханского (Быстрянского), Старо-Бардинского района Зап.-Сиб. края к с. Туяхты Онгудайского аймака Ойротии.

Большие раскопочные работы были также произведены в изобилующих различными древними сооружениями окрестностях с. Курай Кош-Агачского аймака Ойротской А.О. При этом, в связи с об’явлением Курайской долины археологическим заказником экспедиция проделала дополнительную работу по описанию Курайской степи и прилетающих к ней урочищ с учётом всех находящихся там древних памятников и по принятию охранных мероприятий — установке столбов, сдаче заказника по акту под охрану местным властям и т.п. Ввиду большого интереса памятников Курайской степи мы в первой главе даём их описание. I. Курайская степь и прилегающие к ней урочища. ^

В северо-западной стороне степи при выходе в долину р. Тадилы, впадающей (невдалеке отсюда в р. Чую, как сообщили нам геодезисты, при прокладке полотна дороги в срезе крайней к долине осыпи были открыты остатки места плавки руды — железные шлаки, большое количество угля и сгнившие брёвна. К сожалению, всё это в настоящее время скрыто под насыпью шоссе.

К югу от этого пункта расположена обширная котловина урочища Тадила, орошаемая речкой Тадилой и истоками р. Толгок-Тергунь. Вся эта котловина почти сплошь наполнена памятниками. Особенно много их в юж- ной части котловины по склону гор, отделяющих её от р. Чуя. Над истоком р. Толгок-Торгунь расположены семь крупных каменных курганов (диаметр до 30 м) и рядом с ними цепочка из трёх более мелких (диаметр до 12 м). Последние раскопаны нашей экспедицией. К В от этих курганов расположены в линию с С на Ю, прилегая друг к другу, 12 четырёхугольных оградок из плит, внутри засыпанных щебнем. От оградок на В отходят ряды камней. Всё пространство к В от этих курганов занято небольшими каменными курганами и четырёхугольными оградками с отходящими от них к В рядами камней. Особенно замечательна самая верхняя (южная) оградка, камни которой идут к ЮВ на протяжении 250 м. Оградки сгруппированы главным образом в середине могильника. Там есть ещё аллея камней, поставленных с Ю на С. К СЗ и С от могильника у оградок, расположенных на пашне, оказались три целых и три разбитых каменных изваяния усатых людей (один из обломков верхней части изваяния нами взят, остальные сфотографированы и зарисованы). Одно, почти целое, очень грубое и массивное изваяние, валявшееся на пашне, в целях охраны перевезено и установлено в саду Курайской школы. Одна из оградок северного края могильника, ряд камней которой разрушается трактом, была раскопана, и на её площади установлен охранный столб Курайского археологического заказника.

В 1,5 км к СВ от этого могильника, в той же котловине, против дорожного дома в 400 м к С от тракта цепочкой с С на Ю расположены, тесно примыкая друг к другу, четыре каменных кургана диаметром от 6 до 12 м; с С цепочку продолжают мелкие каменные холмики. Все курганы, за исключением одного, носят на себе следы ограбления. Казавшийся нетронутым курган был впоследствии нами раскопан.

В 1,5 км далее по тракту в логу, спускающемуся к р. Толгок-Тергунь, имеется пять каменных курганчиков с явными следами ограбления. На плато, господствующем над обеими только что описанными группами и плавно спускающемся к В, разбросаны отдельные курганы, один из которых, расположенный в северной стороне около гор, кажется также нетронутым. Всего нами зарегистрировано здесь до 20 насыпей диаметром в 5-10 м.

На отрезке тракта от моста через ручей, текущий к кожевенному заводу до с. Курай, памятники встречаются только в нижней, ближайшей к селу части. Здесь, в двух ложка́х к СВ от тракта, расположены цепочки из 6-8 небольших каменных курганов с явными следами ограбления. Кроме того у в’езда в село там, где от тракта отходит дорога к улице, расположен один плоский курган, впоследствии раскопанный экспедицией. На его площади поставлен второй охранный столб Курайского археологического заказника. За трактом, над этим курганом, на горке расположены три каменных небольших кургана и один круг, выложенный из крупных обломков скалы. В центре кургана было скопление крупных камней. Один из курганчиков и круг раскопаны нашей экспедицией. Здесь же расположена насыпь из камней диаметром в 15 м.

За этой горкой, ложком и гривкой в котловинке у подножья господствующей над селом горной цепи также имеются памятники. Каменные курганы небольших сравнительно размеров (диаметр до 8 м) из крупных камней, всего 10, расположены по самому низу склона. Здесь раскопаны 8 курганов. Перед этой линией уже в самой котловинке оказалась четырёхугольная площадка, отмеченная рядами камней. С южной стороны котловинки также имелся один, нами раскопанный курган. Над ним, на гривке расположена квадратная ограда, к ЮЮВ от которой в 140 м оказались ещё два кургана 10 и 7 м, из щебня. Меньший также был нами впоследствии раскопан. Большой имел в средине впадину, повидимому после сильного ограбления. К З от котловинки, на ограничивающем её с этой стороны увальчике расположены 6 каменных курганов. В 6-7 м от наших раскопок вверху склона господствующей высоты видны пять куч камней диаметром до 15 м. На самой высоте в 1,5 км к В от котловинки, в ущелье, выходящем между дву- мя скалами к седловине, ведущей к трактовому мосту через р. Курайку, оказались две каменные насыпи диаметром в 4-5 м.

С восточной стороны от котловинки, где были произведены раскопки, начинается лог, спускающийся на Ю к шоссе против заправочного пункта Чуйского тракта. В этом ложке, ближе к горе, расположена цепочка из пяти каменных курганов 6-8 м диаметром, разрытых грабителями. Ниже в этом же ложке разбросаны четыре каменных кургана (диаметром до 8 м) и круг из крупных обломков скалы диаметром в 13,5 м. В центре круга имелось скопление крупных камней; три кургана и круг были раскопаны нашей экспедицией.

За трактовым мостом, через р. Курайку с северо-восточной стороны от шоссе открывается долина шириной в 2-3 км, ограниченная с северной стороны р. Курайкой и с южной ручьём. Здесь вдоль левого берега р. Курайки небольшими группами от самого шоссе и выше на 2 км расположены каменные курганы, диаметром в 3-10 м. На некоторых из них имеются следы разграбления, но большинство кажется нетронутым. В двух группах были встречены интересные сооружения. От более крупного из курганов на Ю отходили как бы дугообразные «усы» из положенных в ряд камней. Заканчивался каждый «ус» кольцевидной каменной выкладкой.

Всего вдоль Курайки мы насчитали до 45 курганов.

В глубине долины в её северо-восточном конце отмечено лишь две каменные насыпи диаметром около 15 м. С южной стороны долины над ручьём в том месте, где от неё отходит широкий лог, далеко идущий за хребтом на Ю параллельно Курайской степи, расположены 8 каменных курганов диаметром до 7 м. В одном из них устроено теленгитское погребение в срубе. Недалеко от этой группы на пойме ручья около юрт колхозных пастухов также имеются 5 небольших каменных курганов.

В только что упомянутом логу имеются две группы: одна в вершине лога, состоит из трёх цепочек небольших каменных курганчиков (всего 12), имеющих на вершинах углубления. Другая группа, расположенная ближе к устью лога, состоит из двух цепочек в 3 и 5 каменных курганов (диаметром 5-8 м) и находящихся к В от них трёх четырёхугольных оградок из плит, засыпанных в середине камнями. От этих оградок к В отходят ряды камней.

В 4 км на ЮЗ от трактового моста через реку Курай, по равнине Курайской степи расположена с С на Ю цепочка из трёх больших курганов (диаметр 35-15 м, высота 3-1 м). Вторая цепочка, расположенная восточнее первой, состоит из пяти каменных курганов меньших размеров (диаметром до 10 м). Здесь же имеются ещё три курганчика, расположенные без особого порядка. К В от каждого из небольших курганов оказалось кольцо, выложенное из 5-6 камней.

Большинство курганов имеют на вершине воронкообразное углубление, особенно значительное у самого большого. В 40 м к З от большого кургана расположены две овальные каменные насыпи и небольшой курганчик. Перед насыпью с восточной стороны имеются два и три кольца из камней. Экспедиция раскопала здесь средний курган из цепочки крупных, три кургана из меньших и северную овальную насыпь с её двумя кольцами (см. ниже).

В 4,5 км от с. Курай у летнего тракта расположены четыре небольших каменных кургана с впадинами на вершине. При сужении Курайской степи в её ЮЮВ конце, на самом тракте отмечены три каменных кургана диаметром до 6 м, а в протянувшейся с С на Ю цепочке ещё пять каменных курганчиков диаметром до 3 м. В 2,5 км к ЮВ от с. Курай по дороге на мост через р. Чую расположен обширный могильник, или, вернее, несколько могильников, соприкасающихся друг с другом. Ближе всего к селу, пересекая дорогу, обнаружена цепочка из четырёх могил, отмеченных на поверхности подчетырёхугольными насыпями из обломков камня и крупной гальки. К В от каждой насыпи тянется ряд камней, поставленных через 2-3 м. Длина наибольшего ряда — 120 м. Сейчас же за этими могилами, вправо от дороги, ближе к р. Чуе расположены в идущих с С на Ю трёх цепочках 22 каменных кургана диаметром до 4 м. Большинство имеет на насыпях впадины. В 150 м к С от этих цепочек расположены два каменных кургана в 15 и 8 м диаметром, перед которыми с С на Ю протянулись ряды камней. Ближайший к курганам ряд состоит из пяти отдельных камней, поставленных через одинаковые интервалы в 7 м, затем идет ряд из четырёх групп по три камня в каждом; наконец третий ряд, выдвигаясь от второго к СВ на 6 м, идёт к Ю с того места, где начинается идущий к С второй ряд. Здесь также четыре группы по три камня каждая, разделённые интервалами в 5-6 м. Вероятно, до нас дошли лишь остатки трёх параллельных рядов камней. Далее в 300 м к СВ расположен один каменный курган диаметром до 4 м и за ним далее в 300 м расположены курганы в двух цепочках, протянувшихся на 500 м с С на Ю, и отдельно два каменных кургана диаметром до 12 м. На большинстве из них ясно заметны углубления. Вдоль этих цепочек без особой правильности с северо-западной стороны расположены семь небольших каменных курганчиков диаметром до 2 м. К В от больших курганов, вдоль их цепочек расположены в двух цепочках и отдельно 20 четырёхугольных каменных насыпей, ориентированных сторонами по странам света; от каждой из них к В тянется ряд камней, врытых через 2-3 м на протяжении до 30 м. Одна насыпь (вторая от южного края) имеет два параллельных ряда камней. В 450 м к В от этих насыпей расположен один каменный курган диаметром в 8 м, некогда сильно разрытый. От него к Ю на 250 м по направлению к Чуе, почти на краю второй террасы под одинокой елью, расположены три каменных кургана до 15 м диаметром. На вершинах их имеются углубления. В 75 м к В от того же кургана один небольшой холмик из камней диаметром в 2 м. Весь описанный могильник отстоит к Ю от тракта на 1,5 км и к С от р. Чуи на 350 м.

В 400 м к С от моста через р. Чую, на третьей террасе правого берега, среди беспорядочно выступающих обломков скал расположены три каменных плоских курганчика диаметром до 4,5 м с углублениями.

В 150 м к ЮЗ от того же места, на террасе левого берега расположены 11 каменных курганов до 10 м диаметром. От двух из них к В тянется ряд невысоких камней, врытых через 3 м. Здесь же расположена овальная насыпь из камней длиной с С на Ю 6,5 м и шириной 3 м. С её восточной стороны стоят два камня, а по середине от них начинается идущий на 25 м ряд камней в 2-3 м друг от друга. Наконец, здесь же расположена четырехугольная оградка 3×3 м, из врытых ребром плит, ориентированная сторонами по странам света и заполненная обломками камней и галькой.

В 2,5 км к З от только что описанной группы на второй террасе левого берега р. Чуи в 270 м от реки расположены почти правильно протянувшиеся с С на Ю пять цепочек. В первой цепочке две квадратных оградки, образованные врытыми на ребро плитками (3×3 м), и четырёхугольная (6×3 м), ориентированные сторонами по странам света. Внутри за плитами насыпаны обломки камня и гальки. С восточной стороны от середины стенки каждой оградки идет ряд невысоких камней, врытых через 2-3 м. У длинной оградки — пять камней, у квадратной — три камня. Третьим в первой цепочке расположен каменный курган в 8 м диаметром, с восточной стороны которого стоят в ряд два камня.

Вторую цепочку образуют семь каменных курганов диаметром от 18 до 8 м. Между самым южным (самым крупным) из курганов и следующим, несколько восточнее их протянулись с С на Ю пять колец, сложенных из 6-8 камней (диаметром около 1 м). В 25 м к З от самого северного кургана второй цепочки находится каменный курган диаметром в 3,5 м. В третьей цепочке, отстоящей от второй на 65 м к З, — четыре каменных кургана диаметром в 5-7 м. В четвёртой цепочке, отстоящей от третьей на 30 м, — четыре каменных курганчика в 2-3 м диаметром. Наконец, пятую цепочку составляют два каменных кургана диаметром в 3,5 м.

Большинство курганов этой группы имеет на вершинах углубления.

В 2,5 км к З от только что описанной группы на второй же террасе левого берега р. Чуи в 0,25 км от последней расположены с С на Ю два камня с промежутком между ними в 20 м. От южного камня в 10 м начинается идущий к З на 130 м ряд камней, врытых через 2-3 м. Этот ряд примыкает к четырёхугольной ограде, обозначенной выступающими на поверхность плитками. Её длина с С на Ю 1,05 м, ширина 0,6 метра.

Северная стенка или отсутствует, или её плита не выступает на поверхность. В 18 м к З от только что описанной ограды находится квадратная оградка из высоко (до 0,4 м) выступающих под поверхностью плит; её размеры 3×3 м, стороны ориентированы по странам света. С восточной стороны у середины стенки оградки стоит каменный необработанный столб. К Ю от оградки расположены три каменных кургана — два диаметром в 5 м и один — в 12 м. На последнем большое углубление. К З от оградки в 50 м расположен небольшой каменный курган диаметром в 4 м.

В 150 м к С от этого кургана протянулась цепочка из четырёх небольших каменных курганов (диаметром до 3 м). За ней в 90 м к З — вторая цепочка из семи каменных курганов до 5 м диаметром От одного из курганов к В на 30 м протянулся ряд из восьми камней, поставленных через 2-4 м.

Далее в 200 м имеется параллельная третья цепочка из восьми каменных курганов в 3-4 м диаметром. У одного кургана также к В отходит ряд из четырёх камней.

Четвёртая цепочка отстоит от третьей на 70 м к З и имеет пять каменных курганов в 3-4 м диаметром. У одного кургана также к В отходит ряд из четырёх камней. Далее в 15 и 35 м к СЗ от цепочки расположены два каменных курганчика по 2 м диаметром. У каждого из них к ЮЮЗ отходит по ряду камней, у первого — четыре и у второго — шесть, поставленных через 2 м. За вторым из курганов в 40 м к СЗ расположена четырёхугольная оградка, из врытых, ребром плит длиной с ЮЗЗ на СВВ 6 м, шириной 3 м. Здесь также от середины ЮЮВ стенки отходит ряд из четырёх камней, врытых с промежутками в 2 м. К С от этой оградки протянулась цепочка из трёх каменных курганов диаметром 3-5 м. Большинство курганов, особенно из крупных камней, имеет на вершине воронкообразное углубление.

В двух км к ЮЗ от только что описанного могильника, на краю третьей террасы расположены две цепочки каменных курганов. Одна протянулась с З на В и состоит из трёх курганов диаметром до 10 м. Другая из трёх курганов диаметром до 5 м отстоит от первой к З на 270 м и протянулась с С на Ю. Все курганы имеют впадины на вершине.

В 200 м к ЮЮВ от первой на только что описанных цепочек расположены в двух цепочках по четыре каменных кургана диаметром в 5-3 м. Все они имеют на вершине впадины.

В 340 м к СЗЗ от второй цепочки выше описанной группы расположены на другом берегу пологого ложка три каменных кургана. Один диаметром до 7 м, два другие — в 2-2,5 м. На вершине большого — углубление.

В 45 м к СВВ от только что описанных курганов под горой стоит каменное изваяние из серого гранита, изображающее мужчину в маленькой шапочке, усатого, с узкой бородой, широко открытыми миндалевидными глазами и длинным носом. В правой, согнутой в локте, руке он держит сосуд, левая лежит на поясе, украшенном бляхами. На поясе висят на правом бедре, повидимому, кожаный кисет, а спереди — на трёх ремнях — изогнутая сабля с изогнутым же перекрестьем. В ушах у статуи — серьги с колечком на нижнем конце. Лицом изваяние обращено на В. За его спиной в 0,5 м подчетырёхугольная оградка 4,5×4,5 м из плит, заваленная камнями. У местного населения это изваяние известно под названием «Кезер».

В 230 м к СЗ от изваяния расположены три каменных кургана диаметром до 10 м. На их вершинах имеются впадины.

Местность, где расположены эти курганы и изваяние, называется урочищем Тӧтӧ, повидимому, по протекающей в 0,5 км отсюда речке Тӧтӧ, левому притоку Чуи. Здесь, как сообщили нам на строительстве Ак-Туринского оросительного канала (в 12 км от Тӧтӧ), на выдуваемой дюне встречаются шлаки, повидимому, меди, и угли. К сожалению, во время осмотра дюны никаких находок нам сделать не удалось.

Дальше, вглубь левобережной степи нами обнаружены курганы в количестве 5, вдоль правого берега р. Тӧтӧ. Три каменных кургана диаметром до 10 м зарегистрированы на средней части главного Ак-Туринского канала, и две плоских обширных каменных насыпи (диаметрам до 15 м) обнаружены на территории главного посёлка Актурстроя, у головного сооружения канала на левом берегу р. Ак-Тура.

Однако наиболее замечательным памятником этой местности является древний оросительный канал, начинающийся самотёком, используя падение р. Ак-Тура. В настоящее время канал представляет собой далеко не всюду заметное корытообразное углубление (до 20 см) шириной около 2 м. В двух местах при обходе крутых мест мы заметили искусственно сооружённые для канала террасы из камней. В одном же месте до сих пор ясно виден водосброс.

По мнению мелиораторов орошение это было рассчитано на полеводство, а не на луговодство, что подтверждают обследования ботанической экспедиции Томского университета, установившей древнее распахивание степи «Ак-Тура» (сообщил также гл. инженер т. Борисов).

К сожалению, без теодолитной с’ёмки совершенно невозможно сколько-нибудь точное научное исследование этой высоко интересной древней оросительной системы на высоте 2000 м. над уровнем моря. II. Описание раскопок. ^

Как уже было указано выше, Саяно-Алтайская экспедиция производила раскопочные работы на курганном могильнике около села Быстрянского Старо-Бардинского района Зап.-Сиб. края, на могильнике каменных курганов около с. Туяхта Онгудайского аймака Ойротской А.О. и в девяти могильниках в Курайской степи и связанных с нею урочищах в Курайском сельсовете Кош-Агачского аймака Ойротии.

В основу выбора пунктов работ легли прежде всего соображения охраны. В Быстрянском могильнике, прорезанном шоссе, часть курганов полуразрушена полотном, часть испорчена добычей гравия для ремонта. В Курайской степи в настоящее время ведётся интенсивное строительство, и целому ряду могильников угрожало полное разрушение. Вместе с тем, конечно, учитывалось и относительное научное значение тех или иных памятников. Таковы некоторые курганы около с. Туяхты.

Особенно широкие работы в окрестностях Курая диктовались также и тем, что этот район, замечательный в природном отношения, богатый самыми разнообразными памятниками древности и прорезанный в ряде мест оросительными древними каналами, несомненно был более связан с югом, со степями верхней Чуи, сливающимися с пространствами Северо-западной Монголии; он оказался в этом отношении наиболее южным из доступных экспедиции пунктов для раскопки по количеству об’ектов и подходящим по возможности организации работ. Тему о связях между Алтаем — этой весьма своеобразной культурно-исторической провинцией — и центрально-азиатским Югом нельзя не считать одной из первоочередных задач нашей науки.

Все группы памятников, нами раскапывавшихся, была детально засняты топографически полуинструментальной мензульной с’ёмкой. Раскопка насыпей курганов, как правило, производилась полная, с проверкой под ними всей площади древней поверхности почвы. Этот принцип был полностью проведён при работах первого отряда.

Полное снятие насыпи производилось нами всегда одним единообразным приёмом. Сначала до центральной оси кургана, ориентированной с С на Ю, снималась восточная или западная (варианты диктовались особенностью местности, тесным соседством других памятников и пр.) половина насыпи. Затем по разрезу зачерчивался профиль насыпи, и снималась вторая её половина.

При раскопках больших курганов, выдерживая тот же принцип полного снятия насыпи, мы применяли более сложный способ, позволяющий без помощи лошадей, силами одних рабочих полностью исследовать большие

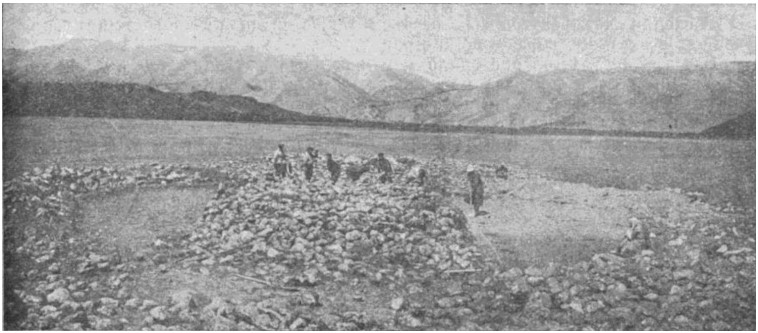

Курган №1 группы II Курая в процессе раскопок.

насыпи. Мы отрезали сначала с З на В, идя с поля, полы кургана метров на 7 по перпендикулярному измерению к центру хорды (опытным путём в течение ряд лет мы установили, что 7-8 м являются пределом полёта земли и камня от рабочего). Засняв профиль с полученных восточного и западного «срезов», мы приступали к срезу также на 6-7 м северо-южных пол кургана. По выполнении профилей и тщательной подборке балластной насыпи, рядом последовательных горизонтальных зачисток, изучалась открытая часть древней поверхности почвы, и все встреченные на ней углубления, нарушения и пр. После этого мы приступали к дальнейшему снятию насыпи. Ввиду того, что в этом году мы имели дело с насыпями средних размеров, эта вторая стадия работы была и окончательным снятием всей насыпи. Оставшийся от первой процедуры квадратный «останец» мы разделяли пополам с С на Ю и убирали сначала восточную, а затем, после снятия профиля, и западную стороны. «Отработанную» землю и камни насыпи сваливали на освободившуюся от первой операции площадь, путём перекидки убирая её возможно дальше, вплотную к первому отвалу. Таким образом мы получали полное исследование всей площади кургана и при этом почти всю её освобождали от земли и камней насыпи (отсыпь, как показал опыт, при 17-метровом диаметре кургана, при работе «в две операции» после уборки занимала полосу не больше двух метров шириной по краю очищенной площади). Это особенно важно, так как на Алтае мы всегда должны быть готовы к очень обширным и, главное, глубоким могильным ямам (до 7×7 м), когда подготовка места для приёма вынимаемой из могилы земли приобретает сугубое значение. При отсутствии же лошадей наличие достаточного места в непосредственной близости от выемки оказывается единственным условием, обеспечивающим успех. В 1930 г. при раскопках более обширного и притом земляного кургана около с. Барагаш Шабалинского аймака Ойротии мы с успехом применили этот же способ, но с введением повторного обрезания насыпи со всех четырёх сторон, как «второй операции», и с уничтожением «останца» уже в «третьей операции». Кажется, что увеличение таких «операций» при сносе ещё более обширных курганных насыпей в итоге будет давать полное исследование всей площади кургана с минимальной затратой силы и получением площадки, достаточной для земли, вынимаемой из погребальной ямы. Во всяком случае наш способ вполне оправдывает себя в условиях Алтая, где мы вынуждены иметь дело с насыпями из камней не столько высокими, сколько обширными.

Раскопки четырёхугольных оградок также были исчерпывающими, с изучением всех плит, образующих оградку.

Здесь, кроме того, проводилось измерение расстояний между камнями, стоявшими в один или два параллельных ряда на восток от оградки. Самые камни выкапывались, и почва под ними просматривалась.

Во всех стадиях раскопок мы придерживались по возможности двойной фиксации: чертежи и зарисовки профилей, погребении и т.п. и фотографирование.

Полевая консервация памятников применялась нами очень широко. Многие предметы, особенно железные и костяные, мы смогли извлечь только благодаря тому, что имели возможность предварительно закрепить их, шеллакируя или пропитывая парафином. Мы совершенно не имели случаев разрушения предметов как в процессе полевой работы, так и при перевозках.

В настоящее время коллекция из Туяхты находится в Областном музее Ойрот-Туры. Вещи же из Курая — в Гос. Историческом Музее в Москве.

Дальнейшее описание материала, полученного в результате раскопок, нами систематизировано по отдельным видам памятников, чтобы не повторяться и не пересказывать полностью все дневники обоих отрядов. Курганы со скорченными костяками. ^

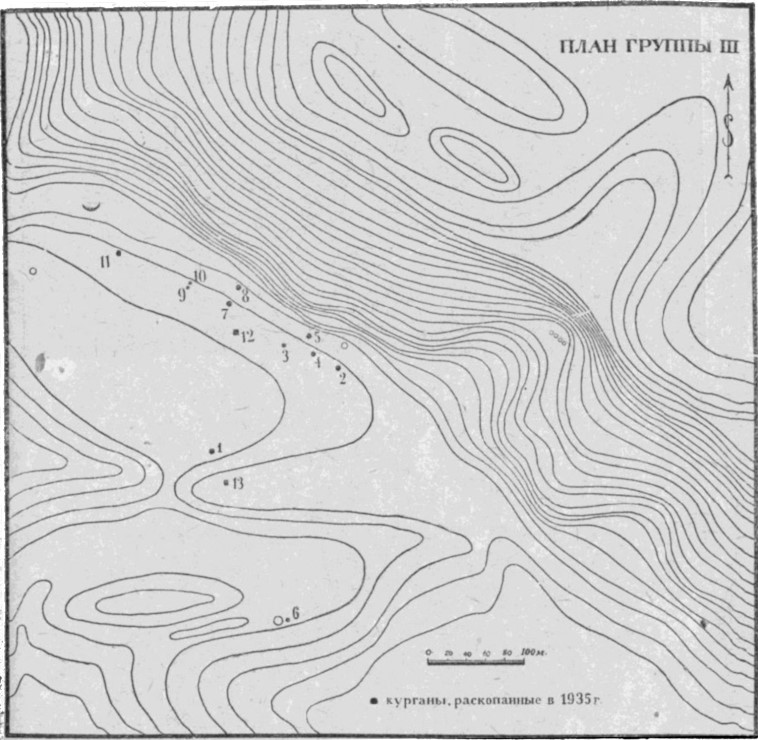

Курганы со скорченными костяками — повидимому, древнейшие из всех нами собранных материалов. Курганы эти встречены в двух группах в окрестностях с. Курай, в третьей — 7 (№№3, 4, 5, 7-10) и в четвёртой — 1 (№3, см. описания групп стр. 76). Ни расположением, ни внешним видом они совершенно не отличались от других курганов своих групп, представляя небольшие округлые насыпи, из крупных обломков скалы.

Лишь два кургана (оба №3) несколько отличались по структуре тем, что у них середина насыпи была насыпана из мелкого щебня. Однако это отнюдь не является только их особенностью. В группе третьей мы раскопали кочевнический курган №6 совершенно такой же структуры.

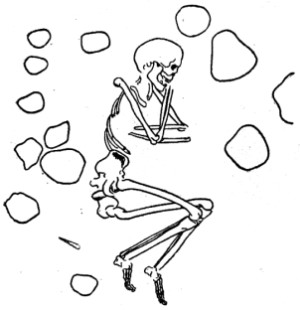

Под насыпью в центре мы во всех случаях обнаруживали четырёхугольные ящики, грубо сложенные из обломков скалы иногда плиточной формы (тогда их бывало четыре). Длинной осью ящики были ориентированы с СЗ на ЮВ или с СЗЗ на ЮВВ. Один раз встретилась ориентировка с ЮЗЗ на ССВ и дважды с З на В.

Ящики в длину были от 2 до 1 м, в ширину от 1,20 до 0,62 м и в высоту от 0,35 до 0,5 м.

Все они покрыты плитами, иногда раздвинутыми, и заполнены землёй. В ящике №5 в ЮЮВ углу был сделан во всю высоту его из двух плиточных стенок, примыкавших к наружным стенкам, квадратный внутрен-

Рис. 1. План группы III.

ний ящичек, в 0,6×0,5 м, оказавшийся после расчистки, как и основной, пустым. Таким же пустым оказался и ящик к. №10.

Ящики, всегда по одному на курган, были поставлены или на горизонте, и плиты их покрытия сливались с верхними камнями средней части насыпи, или, как в к. №№3, 5, 7, 10, сооружены в яме, полностью или частично их скрывавшей.

Кроме уже указанных двух пустых, во всех остальных ящиках мы обнаружили остатки погребения человека. В двух кости были почти полностью перемешаны (курганы №№7 и 8), а в кургане №9 только частично сдвинуты. Если последний случай можно отнести за счёт работы землеройки, то два первых являлись делом рук человека, в чём убеждают и раздвинутые при этом плиты и камни покрытий.

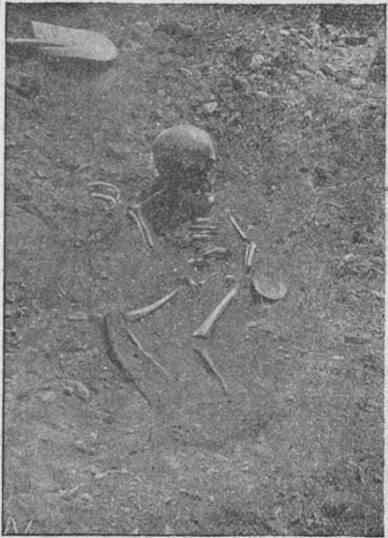

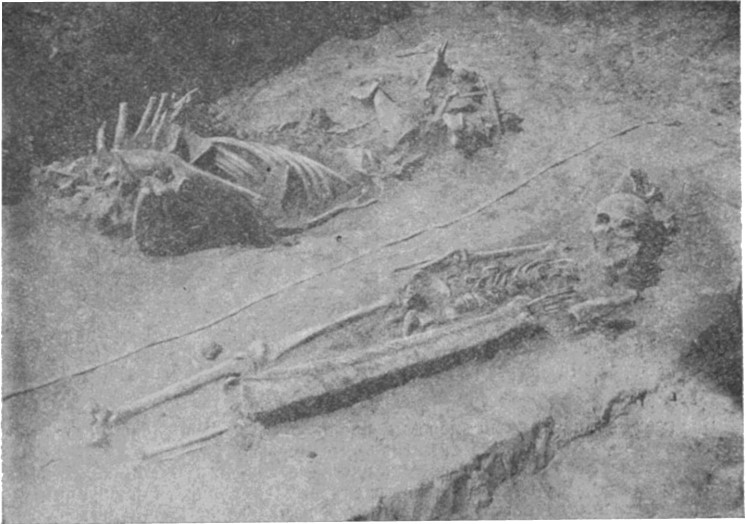

Несмотря на нарушенность трёх погребений, в них сохранились данные о первоначальном положении костяков; они не противоречат данным, полученным раскопками уцелевших. Можно определённо утверждать, что во всех ящиках (кроме двух пустых) покойники были положены головами на СЗ скорченно (средне) на левом боку, с руками, согнутыми в локте и кистями

перед лицом (рис. 2 и 3). Лишь один в кургане №8, сохраняя ориентировку, лежал вытянутым.

Никаких вещей или костей животных при костяках найдено не было. Это заставляет, между прочим, пока воздержаться и от уточнения датировки, допуская возможность большой древности этих погребений. Во всяком случае после погребения на горе Ян-Улаган это — первые находки древних погребений так далеко в горах. Круги. ^

Круги из камней исследованы также в двух Курайских группах, в уже знакомой нам шестой, у самого тракта против заправочного пункта Ч.В.Т. и в находящейся несколько к западу, прямо над ней на скалистой вершинке, группе седьмой.

Оба круга были выложены на плоской поверхности почвы в шестой группе из 74 крупных обломков скалы и в седьмой группе — из 68. Диаметр первого 13,5 м, второго — 12,4 м. В центральной части обоих кругов имелось по овальному возвышению из крупных камней. В первом круге высота возвышения была 15 см над современным уровнем почвы, длина с З на В 5 м, ширина 3,7 м; во втором высота — до 0,3 м, длина — с З на В 3,2 м, ширина 1,8 м. В первом круге были ещё отдельные скопления крупных камней в Ю и ЮВ части, однако исследование их не дало никакого результата.

Под центральными скоплениями камней в обоих кругах открыты четырёхугольные ямы длиной с З на В 2,2 и 2,5 м, шириной 1,2 и 1,7 м и глубиной 0,35 и 0,4 м, засыпанные землёй. Яма второго круга по стенкам была обложена массивными «брусчатыми» камнями. На грунтовом дне в обеих ямах открыты костяки взрослых людей. В первом костяк лежал головой на З, лицом на Ю, вытянуто на правом боку с руками — правой, согнутой в локте, кистью на груди, и левой также согнутой в локте и кистью на середине локтевой кости правой руки. Около черепа были собраны отдельные обломки керамики, по характеру напоминающей карасукскую (рис. 4). Во втором круге сильно истлевший костяк лежал головой также на З, лицом на Ю, на правом боку с немного согнутыми ногами (рис. 5).

Считаем необходимым отметить, что особенности положения обоих покойников в кругах, так же как и керамика, заставляют вспоминать некоторые черты карасукских погребений. Памятники «Гунно-Сарматской» стадии. ^

Памятники этого времени раскапывались экспедицией как в горной, так и в степной полосе: во второй и пятой группах Курая, в могильнике над с. Туяхта на р. Урсуле и в могильнике около с. Быстрянского (степь).

Курганы горной полосы (в каждой группе их раскопано по одному, т.е. всего три) в основном однотипны.

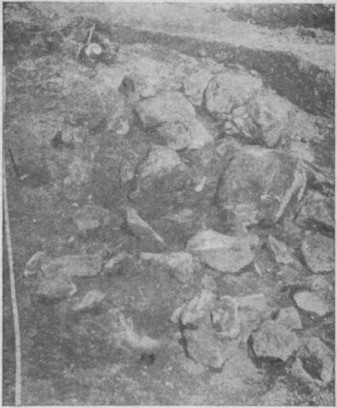

Это круглые насыпи из обломков скалы или крупных речных валунов иногда достигающих по весу 50-60 кг. Промежутки между этими крупными камнями заложены более мелкими и некоторым количеством крупной гальки привезённой с реки (рис. на стр. 81).

Как уже указывалось при описании групп, все они входили в состав цепочек на нескольких аналогичных курганов.

Курган №1 второй группы Курая диаметром 15,5 м и высотой в северной части 0,65 м и в южной 0,72 м; курган №1 группы Курая — 7,10 м и 0,9 м; курган №7 Туяхты — 26 м и 1,4 м.

На всех трёх курганах в центре имелись углубления, использованные в первых двух под теленгитские могилы, а в Туяхтинском — под погребение XVII-XVIII вв. и позднее — под свалку павших животных. Кроме того курган №1 пятой группы Курая использован под погребение кочевника, которого положили с конём на слегка, повидимому, разровненную древнюю насыпь. Как выяснили раскопки, насыпь была к тому времени очень низкой, уже «разровненной» раскидавшими её

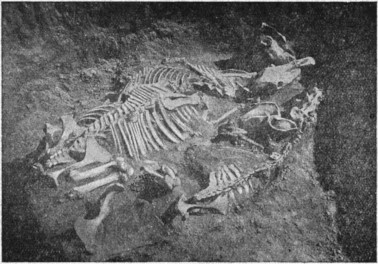

Рис. 7. Курай II. Курган №1. Лошадь на покрытии сруба.

грабителями. Над новым погребением был насыпан новый курган, выделявшийся, в противоположность остальным насыпям цепочки, своей целостью. Под насыпями во (всех трёх случаях в центральной части открыты четырёхугольные погребальные ямы, заполненные землёй. Примерно в центральной части ямы сверху всегда были ясно видны следы грабительского хода, заполненного тёмной землёй и камнями из насыпи. Грабительский ход шёл до потолка погребальной камеры. Размеры ям: курган №1 второй группы Курая — 2,9×2,9 м (стороны по странам света), глубина 2,8 м; курган №1, пятой группы Курая — длина с CЗЗ на ЮВВ 2,1 м, ширина 1,95 м, глубина в северной стороне 1,15 м и в южной 1,4 м; курган №7 Туяхты — длина с СВ на ЮВ 4,1 м, ширина 3 м и глубина 6,2 м. Сверху погребальная яма была покрыта только в пятой группе накатом из досок, на которые навалены камни. Пол всех трёх ям выстлан деревом. Стенки ямы укреплены только в Туяхтинском кургане кладкой крупных камней на высоту 1,8 м.

В курайских курганах поволок погребальной камеры находился низко над полом, покрывая деревянный сруб. В Туяхтинском кургане потолок положен на верх каменной обкладки стенок.

Покрытия срубов были из лиственничных плах, положенных с З на В, и имевших 0,35-0,4 м в ширину. Одна из плах южной части покрытия кургана №1 второй группы Курая оказалась сдвинутой как раз над тем местом, на которое пришёлся грабительский ход. Плашки кургана №1 пятой группы Курая были просто прорублены в середине.

Самоё погребальное помещение образовывали низкие срубы в один венец лиственничных брёвен или плах.

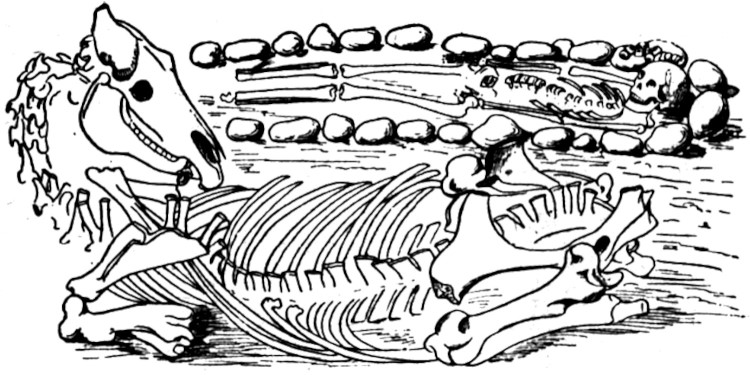

В кургане №1 второй группы Курая сруб двойной — внешний имел в длину с З на В 2,8 м и в ширину 2,7 м. Южная его стенка была общей со вторым внутренним срубом, стенки которого в неё врублены в лапу, внутренний сруб имел в длину с З на В 2,5 м и в ширину 1,25 м. Во внутреннем срубе были останки человека, во внешнем — лошади. В Туяхтинском кургане и в кургане группы пятой Курая срубы, содержавшие только останки человека, стояли в южной стороне ямы, оставляя северную половину свободной для лошадей. Курайский сруб отличался лишь тем, что был углублён по сравнению с цветом для лошадей на 0,2 м, так что лошади лежали почти на одном уровне с покрытием сруба.

Основательнее всех ограблен сруб в Туяхтинском кургане. Сильно разрушившиеся обломки костей человека, встречавшиеся на разных глубинах в грабительском ходе, в камере отсутствовали совершенно. Здесь найдено лишь несколько кусочков истлевшего дерева со следами окиси меди и бесформенными измятыми мелкими листочками золота. Среди них найден также обрывок тонкой кожи со следами окиси меди и с узелком из скрученных сухожилий, повидимому — обрывок одежды.

В срубе кургана №1 второй группы Курая в полном беспорядке найдены сильно поломанные и истлевшие кости трёх человек (одни из них молодой). Среди обломков костей обнаружены в юго-восточном углу сруба осколки плоскодонного сосуда красной глины, украшенного налепным орнаментом и нарезками. Он аналогичен хорошо известным из курганов степной полосы и найден в горах впервые. У середины южной стенки — обломок железного ножа. Посредине на дне сруба — 19 бесформенных листков золота и один треугольной формы. Здесь же оказался крестец лошади и позвонок овцы.

В срубе кургана №1 пятой группы Курая вдоль южной стенки было найдено в полном беспорядке большинство костей двух человек; лишь черепа и некоторые позвонки лежали также в беспорядке у ЮВВ стенки сруба.

Повидимому, грабители имели полную возможность перекладывать кости, что при незначительной высоте сруба заставляет предполагать целость в то время, покрытия могильной ямы, ещё не заполнившейся землёй.

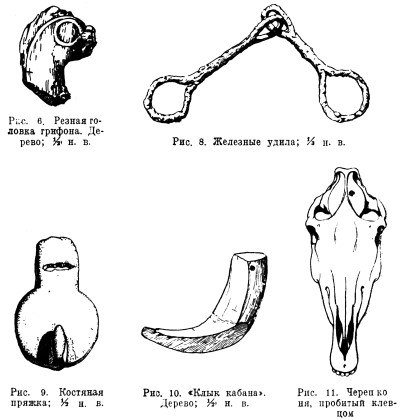

Кроме костей трёх человек в срубе найдены: у середины северной стенки обломок деревянного изображения морды животного; в юго-западном углу сруба — деревянная резная голова грифона (рис. 6); в северо-восточном — железный четырёхгранный стержень и обломок железной пластинки (ножа?); у середины южной стенки сруба — обломок потерявшего форму железного предмета; вдоль ЮВВ стенки под черепом, в тёмном слое кусочки золотых листков. Кроме того по всему дну сруба были разбросаны кости задней части барана.

Лошади во всех трёх курганах находились в северной половине камеры и лежали головами на В. Но количество и расположение их различно. В кургане №1 второй группы Курая были три лошади. Одна из них положена на северной части покрытия сруба вдоль северной стенки ямы брюхом вниз, несколько завалившись на левый бок, с поджатыми ногами, с приподнятой шеей и склонённой к С мордой (рис. 7). В зубах у неё были железные кольчатые двухсоставные удила (рис. 8). На лбу — золотые бесформенные листки, повидимому, от уздечки или налобного украшения; на середине спины — округлая костяная бляха с выступом сбоку и крючком (рис. 9).

Две другие лошади лежали внизу во внешнем срубе, параллельно друг другу и северной стенке сруба. Одна из них лежала на правом боку, головой также на В, мордой на С и с ногами — левой передней, согнутой и подсунутой под голову северной лошади, и правой — подогнутой под туловище. Задние ноги были подогнуты под туловище. У морды оказались удила, подобные только что описанным; у середины спины, среди чёрной земли (возможно остаток кожи или войлока от седла) — две круглые золотые бляшки. Лошадь у северной стенки сруба лежала на правом боку, головой на В, мордой на С. Передние ноги поджаты, задняя правая поджата под туловище, левая — согнута, но несколько вытянута вдоль туловища. На спине прослежена прослойка тёмной земли, возможно, от седла или потника. В зубах, как и у предыдущих лошадей, — железные удила.

В кургане №1 пятой группы Курая были две лошади. Одна лежала вдоль северной стенки ямы на грунте, на 0,20 м более приподнятом, чем в южной

Рис. 6. Резная головка грифона. Дерево; ½ н.в.Рис. 8. Железные удила; ⅓ н.в.Рис. 9. Костяная пряжка; ½ н.в.Рис. 10. «Клык кабана». Дерево; ½ н.в.Рис. 11. Череп коня, пробитый клевцом.(Открыть Рис. 6, 8, 9, 10, 11 в новом окне)

части, так что приходилась почти на одном уровне с покрытием сруба. Она лежала на животе, хвостом к СЗЗ, мордой вниз и с подогнутыми под туловище ногами. На части шеи и затылке все кости были окрашены в интенсивно зелёный цвет от бывшего когда-то медного предмета. У левой стороны морды оказались четыре деревянных резных изображения кабаньих клыков со сверлинками в корневой части (рис. 10) и обломок деревянного прорезного предмета. Над мордой лошади — обломок деревянного изображения кабаньего клыка. Это, повидимому, части украшений, близких к аналогичным украшениям в виде кабаньих клыков, торчащих из пасти хищников, на одной из уздечек Пазырыкского кургана.

Вторая лошадь, кости которой разбросаны грабителями, повидимому, лежала рядом с только что описанной, но на покрытии сруба с погребением человека.

В кургане №7 Туяхты в северо-восточной части ямы лежали три лошади, но не рядом друг с другом, а вереницей. Из них первая и вторая (считая с В) были положены на правый бок с подогнутыми нотами. Третья, задняя лошадь лежала на животе. Около головы каждой лошади найдены железные кольчатые двухсоставные удила. Кроме того у черепа, частью на лобной кости передней лошади, оказались бесформенные тонкие листочки золота, украшавшего, повидимому, конскую узду. На листочках сохранились следы красной краски; одна сторона окрашена более интенсивно. Но [Не?] есть ли это следы клея, которым листочки были приклеены к тонкому слою дерева, являющемуся основой? Кусочки дерева найдены вместе с золотыми листочками.

Все лошади, найденные в описанных трёх курганах, убиты ударом острия (иногда видно, что оно было четырёхгранным) в затылочную часть черепа (рис. 11).

Курганы предгорного степного Быстрянского могильника раскопаны в двух местах. Вдоль тракта на 58-60 километрах были исследованы 6 курганов, разрезанных полотном дороги или испорченных добыванием в их насыпях гравия, и кроме того, в этом же могильнике вскрыты 9 курганов в районе раскопок 1930 года.

Курганы, раскопанные вдоль тракта, имели следующие размеры:

Распаханный курган №2, судя по незначительной высоте, имел и диаметр небольшой. Установить точно границы кургана №12 не удалось, так как он сливался с полой соседнего большого кургана.

Насыпи всех курганов имели округлую, полушарную форму и были насыпаны из нарытой здесь же гравелистой почвы. Два кургана, №№3 и 4, сразу же под дерновым слоем имели сплошную одежду в один слой булыжника. На вершине большинства раскопанных курганов имелись воронкообразные углубления.

Под курганом №1 не было отыскано никаких следов погребения. Под курганом №2 почва сильно перерыта землеройками, уничтожившими погребение, от которого на глубине 1,2 м отысканы отдельные сгнившие кости человека и кусочки дерева.

Курган №4 содержал две четырёхугольные погребальные ямы, разделённые земляной стенкой в 0,6 м. Восточная яма была шириной в северо-западной части 0,9 м, в юго-восточной 1,35 м, длиной 2,25 м и глубиной 0,75 м. Западная яма имела в длину с СЗ на ЮВ 2,8 м, в ширину 2,35 м и в глубину — 1,7 м. Углы обеих ям округлены.

В восточной яме на разных глубинах в земле найдены отдельные кости коня, который, судя по сохранившей на дне первоначальное положение задней ноге, лежал на правом боку, головой к западной яме. Около этих костей было найдено несколько обломков железа со следами инкрустации золотом и тонкая золотая пластинка длиною 0,09 м, шириной — 0,02 м, разорванная надвое; на меньшем куске — небольшое треугольное отверстие. Повидимому, всё это — остатки украшений сбруи. Во второй яме, на разных горизонтах, найдены отдельные сильно истлевшие кости человека и железная пряжка со следами инкрустации золотом.

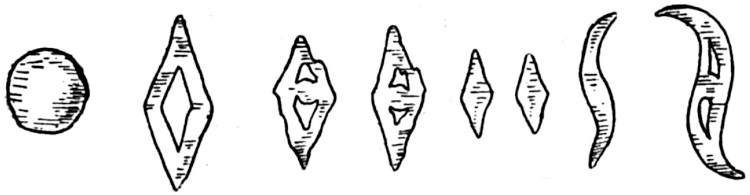

Повидимому, аналогичное устройство имеет и курган №6. Исследована только западная яма длиной с В на З — 4,08 и, шириной — 3,5 м и глубиной 4 м. В ней на глубине 2,1 м обнаружены остатки потолка в виде двух сильно прогнивших досок. На дне ямы в полном беспорядке лежали сильно истлевшие кости человека и среди них 30 мелких бусинок из голубой пасты, 2 золотые бусины в виде колечек и тонкие нашивные золотые бляшки, 5 ромбических, две S-видные, одна золотая же круглая бляшка, в которой сохранились следы деревянной основы (рис. 12), и два бесформенных кусочка железа.

Вторая яма ещё не выявлена, но можно предположить, что оставленный рабочими, добывавшими в этом кургане гравий, столб крепко слежавшейся чёрной земли, резко отличающейся от структуры всей остальной насыпи, является грабительским ходом в конскую погребальную яму, находившуюся к В, как и в кургане №4.

Рис. 12. Туяхта, курган №6. Золотые фигурные пластинки; ⅔ н.в.(Открыть Рис. 12 в новом окне)

Курган №5, несмотря на относительно большие размеры, по строению своей насыпи скорее примыкает к земляным курганам; он также насыпан из одной гравелистой земли и содержал в центральной части одну погребальную яму, ориентированную длинной осью с З на В.

Размеры погребальных ям земляных курганов:

Большинство погребальных ям в земляных курганах имело в плане правильную овальную форму (сильно скруглённые углы). Это нарушено лишь в кургане №15 и в кургане №14. В последнем северная стенка была в средней части разрушена грабительским ходом 0,8×0,4 м.

В заполненных землёй ямах большинства земляных курганов не было замечено никаких дополнительных сооружений. Исключение составил лишь курган №11, на дне погребальной ямы которого стоял покрытый обломками глинистого сланца четырёхугольный ящик из плит. Северная и южная стенки ящика сделаны каждая из трёх сланцевых плиток, а западная и восточная — каждая из одной. Длина ящика — 1,75 м, ширина — 0,8 м и высота — 0,5 м. Большинство погребений оказалось разорённым грабителями, потревожившими костяки, унёсшими вещи и обронившими или разбросавшими лишь те, которые не представляли для них ценность. Все покойники лежали головами на З (не установлена ориентировка лишь в курганах №№11 и 15 с особенно перерытыми погребениями). Самоё положение покойников не устанавливается в №№5, 11 и 15. В остальных обнаружено следующее:

В курганах №№7, 8, 12, 13 костяки лежали вытянуто на спине, с руками или вытянутыми или положенными кистями на таз.

В кургане №9 костяк лежал на правом боку, скорченно. Правая рука вытянута, левая согнута в локте, кистью на кисть правой. В кургане №10 (единственный случай) были открыты два костяка, лежавшие рядом на спине, но с несколько согнутыми ногами (коленами к Ю). Ноги южного костяка скрестились.

В погребениях, сохранивших нормальное расположение костей, находимые вещи распределялись следующим образом: в кургане №7 на шее — четыре золотых бусы-трубочки, у таза — часть тонкой золотой обкладки; в ногах — ребро и ножные кости барана и позвонки молодой лошади.

Курган №8. В восточной части засыпи могильной ямы на глубине 1 м — обломки черепа и ножных костей барана; в головах покойника — глиняный сосуд с налепным орнаментом; у рта S-видная серьга, у подбородка — привеска овальная из белого металла: на шее — две золотые бусы-трубочки; у конца пальцев правой руки — пять белых и одна голубая пастовая бусинка.

Курган №9. В головах — горшковидный сосуд и у затылка две глиняных округлых пуговицы.

Курган №10. В восточной части засыпи ямы, на глубине 1,3 м — железный нож в вертикальном положении. В головах южного костяка — сосуд глиняный с налепным орнаментом, у носового отверстия золотая S-видная серьга; у затылка несколько позвонков барана; в ногах — второй глиняный сосуд с налепным орнаментом. У затылка северного костяка — тонкие золотые пластинки.

Курган №12. В ногах рёбра барана.

Курган №13. У головы — баночный сосуд с налепным орнаментом и крестец барана.

Курган №14. У правой голени обломки сосуда, украшенного вдоль бортика рядом выпуклостей и небольших вдавлений, и рёбра барана.

В курганах №№5, 11, 15, среди беспорядочно разбросанных костей, были найдены золотые, стеклянные и каменные бусины, обрывки золотых листков, золотая серьга и обломки железных предметов.

Предварительное изучение найденных в быстрянских курганах вещей обнаруживает: а) идентичность S-видных серёг с найденными нами в 1934 г. в кургане около Каракольской МТС, относящемся к I в. до нашей эры; б) близость керамики как к тагарским сосудам Минусинского края, так и к сосуду с налепным орнаментом из кургана №1 второй группы Курая, в общем близкому к Каракольскому; в) сохранение в железных изделиях (например в ноже) старых форм бронзовых орудий.

Следует также подчеркнуть ярко выраженное наличие в могильнике двух типов погребения: больших курганов, обложенных камнем с отдельной второй камерой для лошадей, и земляных однокамерных курганчиков. Нет никаких оснований различать их во времени; повидимому, они являются памятниками, запечатлевшими нарушение первобытного единства родов, населявших предгорья Алтая. Памятники эпохи рунического письма. ^

Сюда входят каменные курганы, исследованные экспедицией в семи группах в окрестностях с. Курай и в могильнике над с. Туяхта.

Сложены эти округлые курганы из крупных обломков скалы. Лишь курган №6 в третьей группы Курая в средней части насыпан из мелкого щебня.

Размеры этих курганов следующие:

Курай.

Туяхта.

В насыпях ряда курганов при сносе их мы открыли позднейшие погребения теленгитов (Курай, гр. I, курган №1, гр. III, курган №6, гр. IV, курганы №№1 и 2).

Интересной особенностью некоторых из этих курганов является наличие к В от них 2-3 небольших колец, выложенных на поверхности из 5-7 камней. Раскопки их не дали никаких находок. Кольца эти найдены около следующих курганов в Курае: гр. II курганы №№1 и 6; гр. IV курганы №№1, 2 и 3. Воронкообразные углубления в средней части насыпи в большинстве случаев были остатками засыпавшихся грабительских ходов; погребальные камеры оказались в этих случаях потревоженными.

За исключением кургана №1 пятой труппы Курая, где погребение совершено на плоской насыпи более древнего кургана, над которым новый курган был лишь надсыпан (см. выше), а также погребения, введённого в насыпь Туяхтинского более древнего кургана, и двух детских погребений на горизонте (гр. VI, курган №2 и гр. VII, курган №1), все остальные помещены в четырёхугольные ямы.

Однако прежде чем перейти к описанию этих погребений, надо сказать несколько слов о курганах, под которыми оказался нетронутый грунт; они были найдены в группе I Курая (курганы №№1 и 2), в Туяхте (курганы №№2, 5 и 6). Внешне они ничем не отличались от соседних курганов с погребениями. Очевидно, они имели какое-то специальное назначение наряду с описываемыми ниже четырёхугольными оградками. Последнее подтверждается и наличием примыкающей к одному из таких «пустых» курганов (Туяхта, курган №5) четырёхугольной оградки (из врытых вертикально плит) длиной с ЮВ на СЗ 2,9 м и шириной 2 м, площадь которой оказалась совершенно нетронутой.

Погребальные ямы под курганами находились в центральной части. Они были четырёхугольные, иногда со скруглёнными углами. Все они заполнены землёй и, повидимому, имели в большинстве случаев сверху накат из брёвнышек или плашек, покрытых аккуратной выкладкой камней. Лишь у некоторых, содержавших погребения с несколькими лошадьми, верхний накат, возможно, отсутствовал, будучи заменён деревянными покрытиями, настланными непосредственно над погребениями.

Размеры и ориентировка погребальных ям были следующие: Курай, группа II, курган №2 (яма неправильной формы) — ЮВ стенка 2,6 м, СЗ — 2,3 и СВ — 3,62 м и ЮЗ — 3,3 м при глубине 0,8 м. Курган №3 — яма квадратная 1,6×1,6 м, ориентирована по странам света, глубина — 0,61 м.

Туяхта. Курган №1 бесформенная от рытья грабителей яма глубиной 0,5 м » №4 » » » » 0,55 » » №3 длина с СВ на ЮЗ — 1,7 м, ширина 1,6 м, глубина 1,35 м.

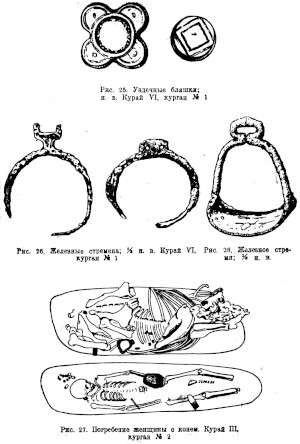

Главную массу погребений составляют захоронения одного человека и лошади (реже двух), положенных непосредственно на грунтовое дно могильной ямы. Обычно в таких погребениях, кроме верхнего наката с камнями, никаких особых сооружений не замечается. Нам встречались лишь стенки, отделявшие коня от человека. В кургане №2 третьей группы Курая такая перемычка была земляной — 0,10 м шириной, 0,3 м высотой. В кургане №6 той же группы это был тын из кольев. В кургане №1 шестой группы лежало простое бревно. В кургане №3 юноша был обложен камнями (рис. 13).

Рис. 13. Курай II. Курган №3. Погребение юноши с конём.(Открыть Рис. 13 в новом окне)

Костяки людей лежали всюду вытянуто на спине с руками вдоль тела (лишь дважды левая рука была положена на таз). Ориентировка господствовала восточная: Курай, вторая группа, курган №2 — костяк разрушен грабителями, но, судя по положению лошадей, лежал головой на ССЗ; курган №3 — головой на ССВ, курган №4 — головой на В. Группа третья, курган №1 — головой на СВ, курган №2 — головой на СВВ, курган №6 — головой на СВ, группа четвёртая, курган №1 — головой на С, курган №2 — костяк разрушен грабителями, но, судя по положению лошадей, лежал головой на В, курган №3 — головой на СВВ, группа пятая курган №1 — головой на СВ, группа шестая, курган №1 — головой на ЮВВ; Туяхта, курган №1 — костяк разрушен грабителями, череп найден в северо-западной части ямы; курган №3 — головой на СВ, курган №4 — костяк разрушен грабителями, но, судя по положению лошадей, лежал головой на СВВ.

Рис. 14. Железные удила; ⅓ н.в. Предметы из погребения юноши с конём (Курай II, курган №3).Рис. 15. Бляхи от пояса. Серебро. ½ н.в.(Открыть Рис. 14-15 в новом окне)

Во всех случаях кони лежали вдоль левого бока покойного на брюхе, с подогнутыми под себя логами (лишь в кургане №1 пятой группы Курая конь лежал на левом боку с ногами слегка согнутыми и направленными в сторону покойника). Их ориентировка, в случаях сохранности необходимых показателей, была иногда обратной ориентировке человека. Их головы на согнутых шеях всегда повёрнуты так, что морда обращена к голове (положена на правом боку), или, что реже, к ногам хозяина.

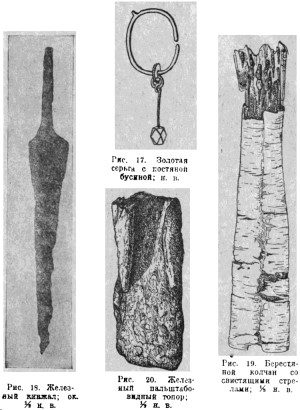

Там, где лошадей было две или три, они лежали параллельно, бок о бок друг с другом. По две лошади мы встретили в Курае: группа вторая, курган №4, группа третья, курган №2, группа четвёртая, курган №2 и в Туяхте курганы №№3 и 4. Три лошади были обнаружены лишь в курганах №1 и №3 четвёртой группы Курая. Об этих погребениях, равно как и о близких к ним по находкам и обрядности туяхтинских, ниже будет сказано особенно подробно ввиду исключительного интереса их материалов. В разграбленных погребениях мы находили лишь отдельные вещи, забытые грабителями и лежавшие без всякого порядка; это были бляшки от уздечек, обломки удил и стремян, железные черешковые ножи и черешковые обоюдоострые кинжалы (рис. 18), отдельные бляхи от поясов, дерево от сёдел, покрытое лаком, золотая серьга (к. №3, второй группы Курая, рис. 17).

В нетронутых погребениях материал распределялся весьма однообразно и был в общем однотипен. Различия в инвентаре мужчин и женщин (и те и другие всегда с конём) также почти не наблюдалось.

Чтобы дать представление о положении вещей в рядовых погребениях, мы приводим данные одного «женского» (Курай, гр. VI, курган №1) и одного «мужского» (Курай, гр. III, курган №1).

В мужском погребении на грунтовом дне ямы, вдоль северо-западной стенки лежал костяк, вытянуто на спине, головой на СВ, с руками вдоль тела (рис. 16).

Под черепом оказался крестец барана. При костяке найдено: за головой глиняный серый плоскодонный сосуд баночной формы, вполне идентичный находимым в позднейших «Чаатасах» Минусинского края VI-VIII вв. нашей эры. У правой щеки — железная овальная бляшка и медная подчетырёхугольная обоймочка. На груди, в 10 см от подбородка, три сердцевидных и одна подчетырёхугольная железные бляхи. В 5 см ниже этих блях на груди — две железные четырёхугольные бляшки и одна наременная заклёпка. Сейчас же ниже — одно овальное и два округлых железных кольца. У левой и правой тазовой — по округлой железной бляшке. На правой руке в 12 см ниже плеча и доходя до середины голени — берестяной колчан

Рис. 16. Курай III, курган №1. Погребение мужчины с конём.(Открыть Рис. 16 в новом окне)

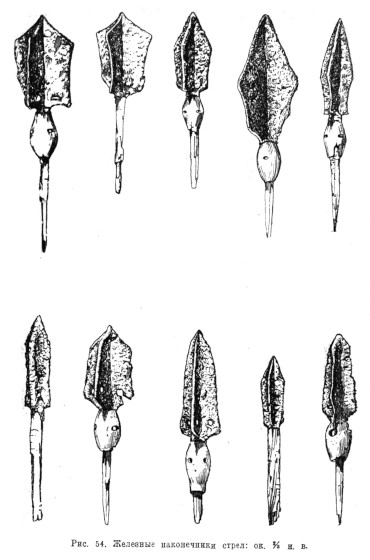

(рис. 19), расширяющийся книзу, со щеками вверху; в нём железные наконечники стрел, черешковые, плоские и трёхпёрые — все типов, не выходящих за пределы VII-IX вв. Под колчаном у верхнего края две железные овальные бляшки и одна такая же у нижнего края. У левого колена — кусок сильно оржавевшего железа, в котором различимы два скипевшихся предмета. Под спиной покойника по обе стороны позвоночника — по четырёхугольной железной бляшке.

Под поясом — две железных сердцевидных бляшки. У левого локтя — две железных овальных бляшки. Все они, повидимому, представляют собой отделку пояса и перевязи, шедшей через плечо и поддерживавшей колчан.

Конь лежал вдоль левого бока мужчины и вдоль юго-восточной стенки ямы, головой к ЮЗ, на брюхе, с подогнутыми ногами, с головой, повёрнутой и положенной на правый бок, мордой вниз и на СВ.

При коне найдено: в зубах — железные двусоставные, двукольчатые удила, типичные для погребений VII-IX вв. Минусинского края и степей Евразии. Посередине спины тонкий слой истлевшего дерева (от седла). У левой тазовой кости железный пальштабовидный топор (рис. 20), особенно характерный для могилы VII-IX вв.; у правой тазовой — костяная цурка.

Рис. 17. Золотая серьга с костяной бусиной; н.в.Рис. 18. Железный кинжал; ок. ½ н.в.Рис. 19. Берестяной колчан со свистящими стрелами; ⅛ н.в.Рис. 20. Железный пальштабовидный топор; ½ н.в.

(Открыть Рис. 17-20 в новом окне)

Посредине ямы, между человеком и конём, костяная пряжка (от подпруги), повидимому, смещённая землеройкой.

Поперёк крупа лошади лежал костяк собаки на левом боку, головой на СЗ, с поджатыми ногами. Над ним найдены правая половина таза и нога овцы.

В других мужских погребениях, не содержащих в большинстве случаев колчана, повторяются те же пояса с отделкой медными или низкопробными серебряными бляхами, овальными и сердцевидными со спускающимися книзу наконечниками-привесками на ремешках. Бляшки эти весьма близки к находимым в погребениях в кладах Минусинского края, относящихся к VIII-IX вв. (сравни клад из с. Тюхтяты и могилы около раз’езда Капчалы из раскопок В.П. Левашевой).

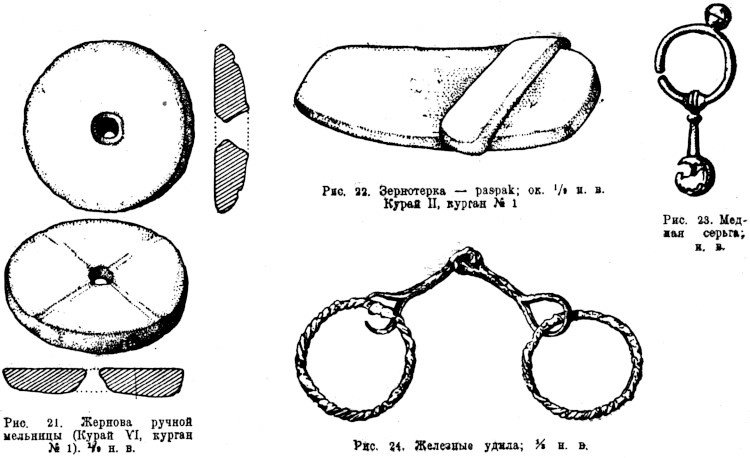

Рис. 21. Жернова ручной мельницы (Курай VI, курган №1). ⅑ н.в. Рис. 22. Зернотёрка — paspak; ок. ⅑ н.в. Курай II, курган №1. Рис. 23. Медная серьга; н.в. Рис. 24. Железные удила; ⅓ н.в.(Открыть Рис. 21-24 в новом окне)

Рис. 25. Уздечные бляшки; н.в. Курай VI, курган №1.Рис. 26. Железные стремена; ⅓ н.в. Курай VI, курган №1.Рис. 27. Погребение женщины с конём. Курай III, курган №2.Рис. 28. Железное стремя; ⅓ н.в.(Открыть Рис. 21-24 в новом окне)

У лошадей встречаются и иные формы удил, например с S-видными псалиями, уздечки, украшенные фигурными бляхами из меди и серебра, а также и стремена — всё это формы, характерные для VII-IX вв.

Женские погребения мало чем отличаются от мужских. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить только что приведённые данные с помещённым ниже описанием погребения кургана №1 шестой группы Курая.

Необходимо указать, что этот курган имеет одну особенность, которая придаёт ему особо важное значение. При разборке его насыпи в южной поле в 0,8 м от края на глубине 0,3 м были найдены в полном порядке лежавшие друг на друге два круглых жернова ручной мельницы (рис. 21).

По имеющимся у нас материалам оказывается, что современное теленгитское население не знает ручных вращающихся жерновов, довольствуясь зернотёрной плитой paspak, аналогичной найденной нами во вводном погребении кургана №1 второй группы Курая (рис. 22).

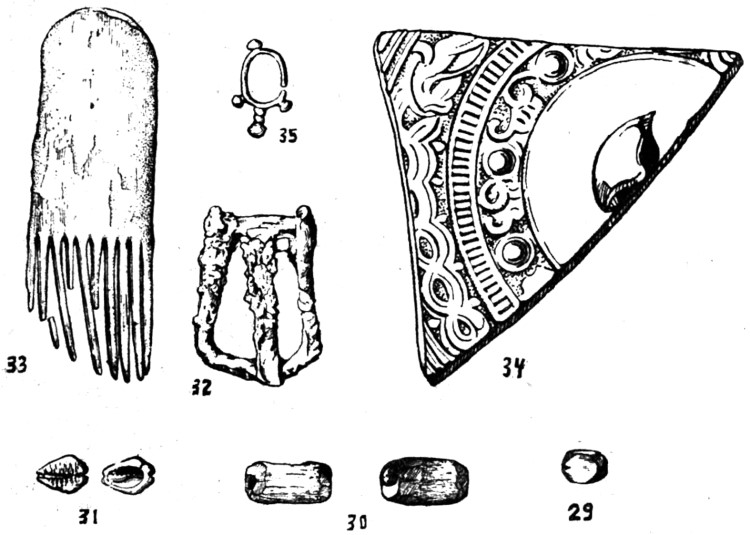

Рис. 29. Бусина из синего стекла, ½ н.в. Рис. 30. Роговые бусины; ¼ н.в. Рис. 31. Раковины каури; ½ н.в. Рис. 32. Железная пряжка от подпруги; ½ н.в. Рис. 33. Гребень роговой; ½ н.в. Рис. 34. Обломок металлического китайского зеркала; н.в. Рис. 35. Бронзовая серьга; ½ н.в.(Открыть Рис. 29-35 в новом окне)

Следовательно, в прошлом какие-то причины способствовали применению более совершенного мукомольного прибора, делали его необходимым. Нам кажется, что в связи с этим стоит вопрос о значительной роли древней ирригации Курайской степи, повидимому, широко использованной для развития полеводства.

Что жернова найдены в насыпи «женского» кургана, весьма важно: до недавнего времени в могилу теленгитке — девушке или женщины [женщине] — клались зернотёрки.

В яме, покрытой, накатом из лиственных плах, на грунтовом дне, открыты костяки человека и лошади. Их разделяло сильно истлевшее берёзовое бревно.

Женщина лежала вдоль северной стенки могилы головой на ЮВВ, вытянуто на спине, с руками вдоль тела (левая кистью лежала на паху). При костяке было найдено: у левой стороны черепа — крестец барана и оборжавевший железный нож. Под подбородком — железный стержень. Под черепом 2 медных серьги (рис. 23) и остатки шёлковой ткани. Вдоль левого бока — кости задней ноги барана.

Лошадь лежала вдоль левого бока женщины, за бревном, вдоль южной стенки могилы, хвостом на ЮВВ, на животе, с подогнутыми под туловище ногами, с мордой, подвёрнутой на С.

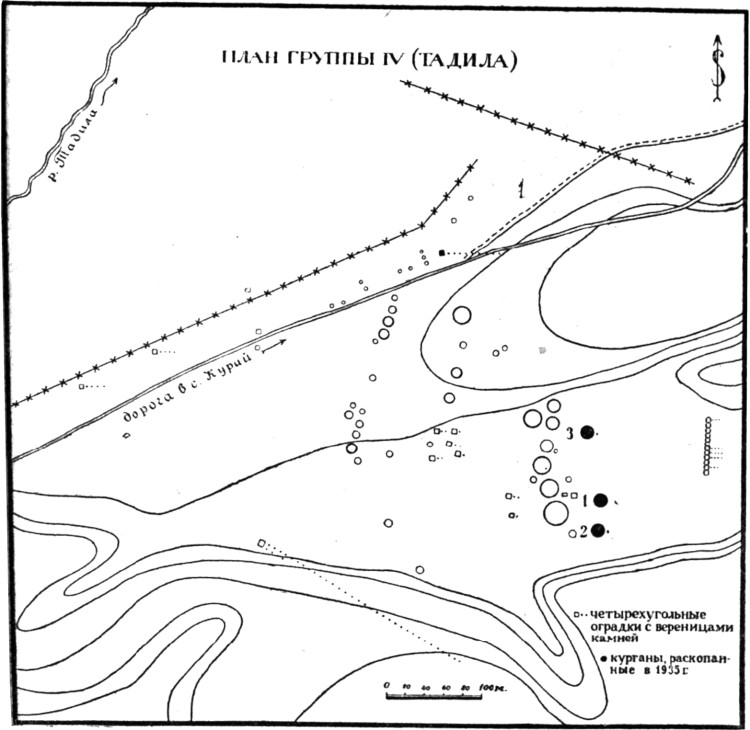

Рис. 36. План курганов урочища Тадила. Курай IV.(Открыть Рис. 36 в новом окне)

При лошади оказались: в зубах железные двухсоставные удила с крупными вращающимися кольцами, совершенно подобные найденным В.В. Радловым в Катанде, в могильнике VII-IX вв. (рис. 24). Около каждого кольца было по серебряной наременной крестовидной бляхе. Между ними поверх носа лошади шёл ряд из трёх круглых серебряных наременных бляшек. От удил под морду шёл ряд из восьми, вдоль же правой щеки — из пяти таких же бляшек (рис. 25). У левого бока железное стремя с плоскостью вверху, в которой два отверстия-ушка; у правого бока железное стремя с выгнутым

Рис. 39. Железный нож и ножны от него.(Открыть Рис. 39 в новом окне)

ушком (рис. 28). Они встречаются среди памятников VII-IX вв. Под животом — железная пряжка подпруги. Под тазом — две костяные цурки. В других женских погребениях с конём мы находим аналогичный инвентарь. В этом убеждает сравнение с материалом кургана №2, группы III, Курая (рис. 27-[29]-35).

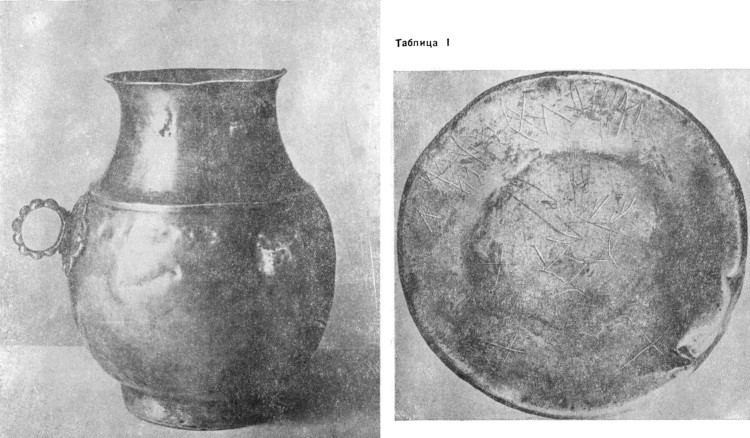

Наряду с подобными рядовыми погребениями особый интерес представляли более крупные курганы этой эпохи, в четвёртой группе Курая (урочище Тадила) (рис. 36) и в могильнике Туяхты. В большом двенадцатиметровом кургане №1 четвёртой группы Курая под позднейшим теленгитским погребением в грабительской выемке с горизонта открылась четырёхугольная яма с несколько округлёнными углами, длиной с Ю на С 3 м и шириной 2,4 м. При углублении в яму на 45 см от горизонта на обнаружившемся у северной стенки уступе вышиной в 42 см, в 20 см от северо-западного угла могилы найден склад различных вещей (рис. 37-38). Сверху остриём вверх торчал железный черешковый нож (рис. 39). Под ним открылся серебряный кувшинчик (табл. I) с орхонской надписью на дне:

Транскрипция är … … … k (?) sadyn ärligyn äš

Перевод: «Человек … … … (имя?) … … … [с] шадом мужественный спутник». В центре ещё две буквы

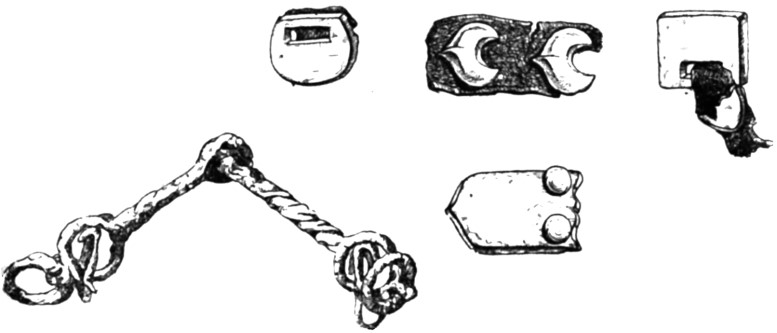

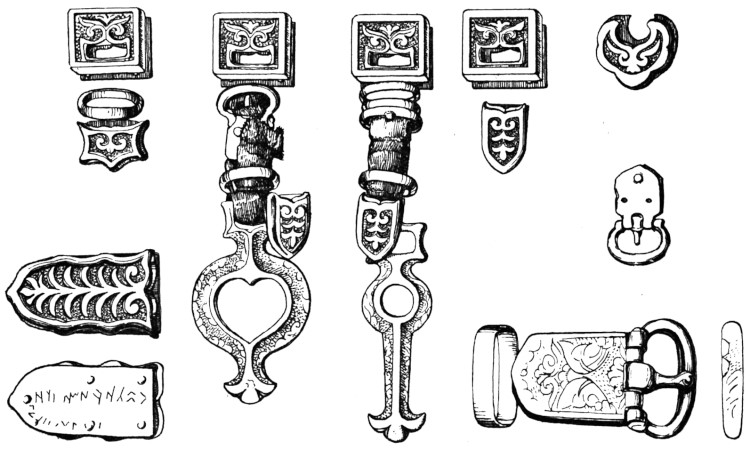

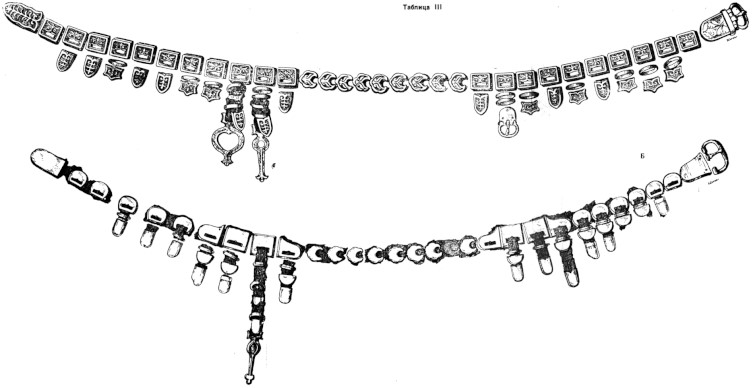

или «мудрый». На этом же уровне частично под кувшинчиком был найден поясной набор, состоявший из серебряных вызолоченных: пряжки, 21 четырёхугольной бляшки, украшенных растительным орнаментом, с четырёхугольным отверстием в нижней части, 9 бляшек-лунниц и массивной концевой бляхи (рис. 40 и таблица III рис. А).

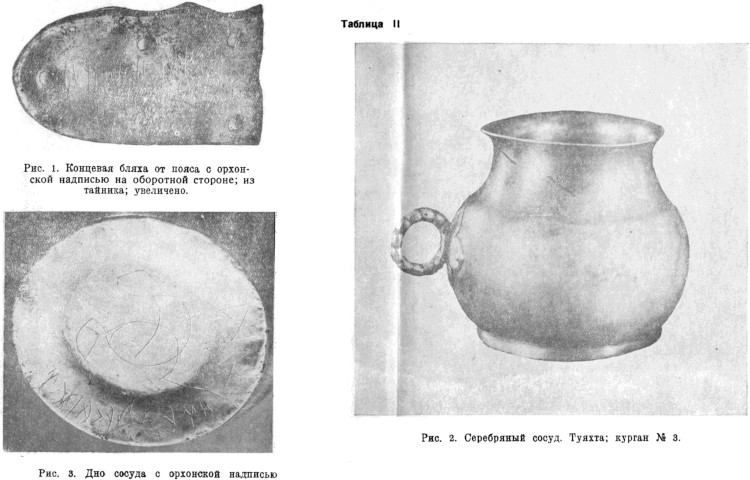

При расчистке удалось установить следующий порядок чередования блях на поясе: 1) пряжка с обоймой; 2) четырёхугольная; 3-5) четырёхугольные с малым наконечником и обоймой, свисающими вниз; 6) четырёхугольная с большим наконечником, свисающим вниз; 7) аналогичная №3; 8) аналогичная №6; 9) аналогичная №3; 10) четырёхугольная, со свисающими вниз двумя обоймами и пряжкой; 11) аналогичная №6; 12-20) 9 лунниц; 21) аналогичная №6; 22) четырёхугольная со свисающими вниз ремнём и пряжкой и обоймами, наконечником и привеской с кольцом; 23) то же с 1 обоймой; 25) аналогичная №3; 26 и 27) аналогичная №6; 28) аналогичная №3; 29 и 30) аналогичная №6; 31) четырёхугольная; 32) наконечник концевой, на обороте которого надпись:

Транскрипция otči aqkün … qušaγ

Рис. 40. Пряжки и бляха от пояса из тайника; ⅔ н.в.(Открыть Рис. 40 в новом окне)

(104/вклейка)

Таблица I. Рис. 1. Серебряный кувшинчик из тайника; ок. ¾ н.в. Рис. 2. Дно с надписью (увеличено в 2 раза).(Открыть Табл. I в новом окне)

Таблица II. Рис. 1. Концевая бляха от пояса с орхонской надписью на оборотной стороне; из тайника; увеличено. Рис. 3. Дно сосуда с орхонской надписью. Рис. 2. Серебряный сосуд. Туяхта; курган №3.(Открыть Табл. II в новом окне)

Таблица III. А — Серебряный пояс. Курай IV (Тадила). Курган №1. ⅓ н.в. Б — Серебряный пояс. Туяхта, курган №4. ⅓ н.в.(Открыть Табл. III в новом окне)

Перевод. «Хозяина (господина) Ак-Кюна... кушак...» (табл. II, 1).

К пряжке №10 был, повидимому, прикреплён шёлковый мешочек, отделанный серебряными бляшками и лунками, в котором находилось трапецие-

Рис. 41. Бляшки от уздечки из тайника; ½ н.в.(Открыть Рис. 41 в новом окне)

видное железное кресало и два шёлковых мешочка меньших размеров. В первом лежали три зуба человека, зуб грызуна (?) и кусочки берёсты; во втором два кремня и, повидимому, остатки трута. Около большого мешочка найдена ещё одна серебряная пряжка. Под поясом лежал уздечный набор из се-

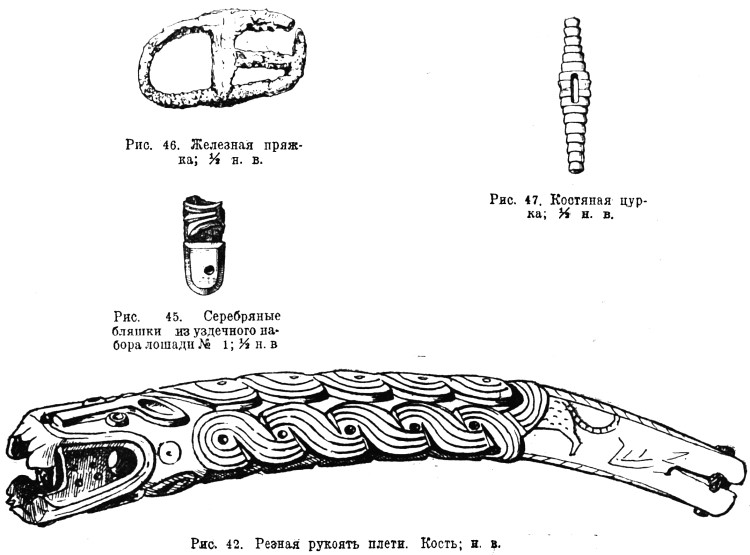

Рис. 42. Резная рукоять плети. Кость; н.в. Рис. 45. Серебряные бляшки из уздечного набора лошади №1; ½ н.в.

|

|

|

Рис. 43. Погребение в кургане №1 (группа IV). На переднем плане — колода с покойником и железный котёл, в глубине за забором — лошади. |

Рис. 44. Лошади в кургане №1 (группа IV). |

Рис. 48. Железное стремя; ⅓ н.в.

Рис. 49. Железный котёл; ок. ⅛ н.в.

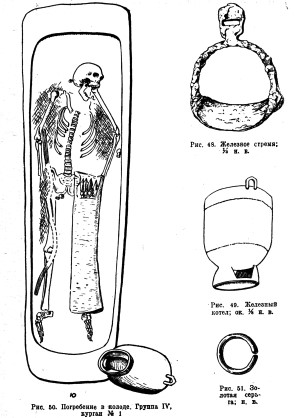

Рис. 50. Погребение в колоде. Группа IV, курган №1.

Рис. 51. Золотая серьга; н.в.

(Открыть Рис. 48-51 в новом окне)

ребряных и железных обойм и бляшек, к сожалению, утративших первоначальную связь между собой.

Здесь извлечены последовательно: 25 серебряных массивных бляшек в виде розеток, 3 ременных наконечника (рис. 41), железное кольцо, 4 железных наременных бляшки, железная пряжка, 8 железных колец целых и сломанных с прикреплёнными к ним двумя и тремя железными же обоймами, 2 железные пряжки и обломок третьей, 2 кольчатые железные обоймы, железная подковообразная петля и обломок другой, удила железные двусоставные со вторым вращающимся кольцом и обоймой для чумбура. Сбоку кувшинчика, во всю толщу груды вещей втулкой вверх вертикально торчала костяная резная рукоятка (рис. 42). Среди блях узды были также найдены деревянные обмотанные берёстой (лыком) ножны ножа и железный стержень в деревянной рукоятке со следами красной краски (остатки вилки?).

При дальнейшей расчистке могильной ямы из продолжавшегося вниз грабительского хода с глубины 40-60 см извлечены: 2 плечевые кости, 4 ребра, 1 фаланга, малая берцовая кость и обломки черепа человека. Несколько глубже, на 75 см среди камней грабительского хода, имевшего здесь овальную форму (длина с С на Ю 85 см), найдена пряжка, костяная отшлифованная и железная пластинки. Примерно с этой глубины (несколько ниже на 10-15 см) прекратились камни грабительского хода, а ниже исчезли и остальные его следы (окраска почвы, её рыхлость). На глубине 1 м — 0,95 см в восточной части ямы в ширину на 1,40 м и длину на 2,38 и было обнаружено покрытие из колотых досок, лежавших вдоль могильной ямы (С на Ю). Из-под них виднелись кости лошадей (рис. 43). Доски наката имели в длину 2,33 м и в ширину до 25 см. По снятии досок обнаружено, что они первоначально лежали концами на небольших (ширина до 10 см) уступчиках у северной и южной стенок. Вдоль западного их края торчал ряд врытых вдоль могилы плах. На грунтовом дне этой части могилы, на глубине 1 м и 40 см от горизонта были открыты три костяка лошадей, лежавших в полном порядке (рис. 44).

Первая, западная лошадь лежала вдоль стенки, у горбылей, хвостом на С на правом боку, с головой, загнутой назад к левой лопатке так сильно, что шея переломилась, задние ноги подогнуты к брюху, правая передняя подогнута под туловище, а левая вытянута поперёк, через вторую и третью лошадь.

При костяке лошади №1 найдены: в зубах — железные, двусоставные, кольчатые удила со вторыми вращающимися кольцами. У левой части удил серебряные бляшки: 3 полушарные, одна наременная вырезная и одни наременный наконечник (рис. 45). У правой части удил ремень с двумя бляшками серебряными, полушарными, одним наконечником, одной вырезной и двумя полушарными серебряными бляшками.

Рис. 52. Костяная накладка от лука; ⅔ н.в.

(Открыть Рис. 52 в новом окне)

У носа лошади — полушарная серебряная бляшка и наременный серебряный наконечник; у лба серебряная пряжка с железным язычком, ромбическая серебряная обойма, серебряный наременный наконечник, две полушарные наременные бляшки на остатках ремня. Под затылком — серебряная пряжка с железным язычком и серебряный наременный наконечник. На спине у холки — часть деревянного крыла седла с отверстием для путлища, часть низа деревянной луки и часть деревянной накладки на дугу передней луки; рядом

Рис. 53. Конец лука; ⅕ н.в.

(Открыть Рис. 52 в новом окне)

с накладкой серебряная пряжка с железным язычком, четырёхугольная наременная обойма и наконечник и там же изогнутая, овальная, железная пряжка (рис. 46). У хвоста — полушарная серебряная наременная бляшка и наременный наконечник; у задних ног — две костяные цурки с нарезками (рис. 47).

Вторая, средняя лошадь лежала вдоль первой, на брюхе; её ноги были поджаты под туловище, шея вытянута, готовой к Ю, с мордой, приподнятой несколько вверх.

Третья лошадь лежала рядом со второй, вдоль восточной стенки ямы, голевой на Ю, на левом боку с ногами, поджатыми под туловище, голова на вытянутой несколько вверх шее была повернута мордой к З.

Задняя часть могильной ямы за «забором» из плах оказалась на 25 см глубже передней. Ширина этой части один метр. Здесь на грунтовом дне вдоль «забора» и в 40 см от северной стенки стояла колода из половины лиственничного бревна. Длина колоды 2,30 м, ширина на северном конце 63 см, на южном 47 см, высота 30 см, толщина боковых стенок 7 см, торцовых 18 см.

Между колодой и северной стенкой могильной ямы найдены пара железных стремян (рис. 48) и пара костяных цурок.

У юго-восточного угла колоды, завалившись в «лошадиную» часть ямы, лежал на боку, вероятно, первоначально стоявший на краю колоды, железный параболоидный котёл на коническом прорезном поддоне (рис. 49). Под котлом найден костяк барана без головы, лежавший шеей под ногами лошади №2.

Колода сверху была закрыта тонкими колотыми лиственничными досками, положенными вдоль; ширина досок 20 см; при расчистке досок в щели между ними был виден череп человека.

По расчистке колоды в ней открыт костяк взрослого мужчины, лежавшего головой на С, вытянуто на спине, с руками, несколько согнутыми в локтях, кистями у бёдер. Правая кисть была согнута в горсть (рис. 50).

При костяке найдено: около ушей по золотой кольчатой серьге (рис. 51). Вдоль правого бока на руке и ноге остатки деревянного лука (рис. 53) с двумя костяными обкладками посередине (рис. 52). Длина лука 1,10 м. Он был расположен ниже плеча на 35 см и выше пятки на 10 см. Вдоль всего правого бока от плеча и до колена сохранились сплошным куском шёлковые и шерстяные ткани. У середины левой локтевой кости — костяной прорезной шарик от свистящей стрелы. От таза до пятки на левой ноге лежал берестяной колчан, сильно истлевший и содержавший железные наконечники стрел с костяными свистульками и без них (рис. 54). Древки стрел окрашены в красный цвет. Колчан заметно расширен в нижней части.

На правой бедренной кости — медная бляшка с отверстием и наременный наконечник.

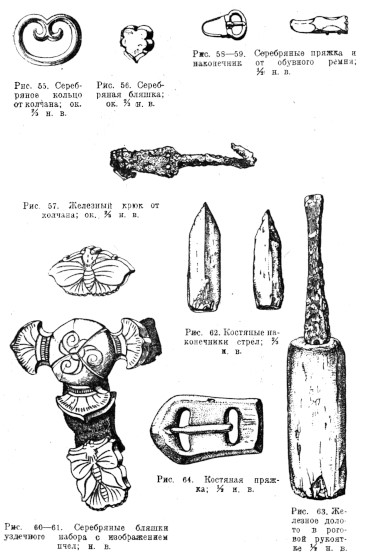

Под тазом — серебряная наременная обойма и обломок серебряной пряжки. У таза, слева — фигурное серебряное кольцо и два таких же кольца у таза под костяком (рис. 55). Под колчаном вдоль левой части таза — кусок ремня с бляшками, серебряная пряжка с железной задней частью и язычком, две серебряных обоймы, две наременных бляшки в виде вырезного листка (рис. 66), один серебряный наременный наконечник и железный крюк (рис. 57).

Здесь же параллельно колчану (сверху вниз) лежал ремень с двумя обоймами, двумя бляшками и наконечником. Между ног у таза человека — серебряная пряжка с железной задней пластиной. Под колчаном у левого колена — костяная трубочка; у правого колена — обломок деревянной рукоятки, в которую вделан железный черешок какого-то предмета. Под колчаном сохранился также большой кусок ткани. У правой пятки — серебряная пряж-

|

|

|

Рис. 54. Железные наконечники стрел: ок. ⅔ н.в. |

Рис. 56. Серебряная бляшка; ок. ⅔ н.в. Рис. 57. Железный крюк от колчана; ок. ⅔ н.в.Рис. 58-59. Серебряные пряжка и наконечник от обувного ремня; ½ н.в. Рис. 60-61. Серебряные бляшки уздечного набора с изображением пчёл; н.в. Рис. 62. Костяные наконечники стрел; ⅔ н.в. Рис. 63. Железное долото в роговой рукоятке ½ н.в. Рис. 64. Костяная пряжка; ½ н.в. Рис. 65. Серебряное кольцо от колчана; ок. ⅔ н.в. |

ка и наременная концевая бляшка с язычком (рис. 58-59); у левой пятки — такая же бляшка. По удалении костей выяснилось, что колода была выстлана, повидимому, войлоком (образцы взяты). Вероятно кости, найденные в грабительском ходе, принадлежали человеку, похороненному на покрытии колоды. Он был принят грабителями за основное погребение и спас таким образом нижнее от разграбления.

По обрядовости ближайшую аналогию этому исключительному погребению представляло найденное в кургане №3 этой же группы, к сожалению, сильно потревоженное грабителями. Здесь также было три лошади, также покойник лежал в колоде. В ногах у него также найден склад вещей — стремена, удила и серебряные бляшки уздечки, украшенные изумительными по тонкости работы резными изображениями пчелы (рис. 60-61).

Другой соседний курган содержал двуконное ограбленное погребение, давшее, однако, ряд интересных вещей — костяные, втульчатые, четырёхгранные стрелы (рис. 62), железное долото в роговой рукоятке (рис. 63) и костяную пряжку (рис. 64).

Не меньшую близость, особенно в инвентаре, мы должны отметить в погребениях курганов №№3 и 4 Туяхты. Курган №3 потревожен грабителями и поэтому в засыпи грабительского хода найдены отдельные продолговатые серебряные бляшки, повидимому от узды, и обломок костяного шарика от свистящей стрелы.

На дне ямы вдоль северо-западной стенки лежал костяк старого мужчины, головой на СВ вытянуто, на спине, с вытянутыми руками. В левой руке вложен железный нож с деревянной рукояткой. Кроме того найдены: у головы слева — серебряный сосуд с ручкой (рис. 2 и 3 табл. II); по дну его вырезана орхоноенисейская надпись:

![]()

Транскрипция

türq ša qumüš aγy är

Перевод

«Тюрк-Ша серебро подать (дар)» *). [сноска: *) При первом опубликовании этой надписи (см. Советская археология, т. I, 1936 г., стр. 284) был использован фотоснимок Ойротского музея с прорисованными от руки буквами. Публикуемый здесь снимок сделан позднее в ГАИМК; оказалось, что знаки первой половины надписи выглядят иначе.]

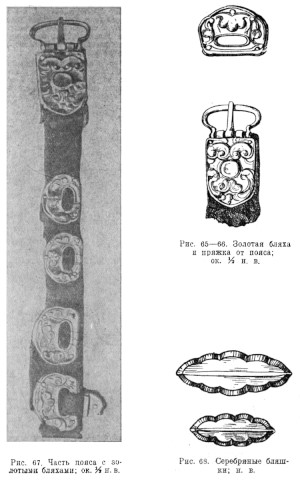

На груди — остатки кожаного пояса с 11 золотыми бляшками, украшенными растительным рельефным орнаментом, и такой же пряжкой (рис. 65-67). Около правой руки — круглый костяной набалдашник с отверстиями и такая же втулка. Правее был положен лук, от которого сохранились только две костяные пластинки (обкладки) и 7 железных трёхпёрых наконечников стрел. Около костяных обкладок лука лежало серебряное кольцо и такое же второе немного ниже, по другую сторону. Около него серебряная пряжка, 7 бляшек (рис. 68) и серебряный ременный наконечник. Около пяточных костей — по серебряной пряжечке. В ногах — железный клёпаный вееровидный котёл. Все эти предметы аналогичны найденным в кургане №1 четвёртой группы урочища Тадила.

На груди покойника сохранилось большое количество обрывков тонкого узорчатого шёлка от костюмов: верхнего — цвета бордо, среднего — зеленоватого и нижнего — золотисто-жёлтого. Между слоями одежды на груди лежал небольшой шёлковый мешочек из материи цвета бордо с тёмнозелёным узором иного характера, чем на одежде.

Ближайшая к покойнику лошадь лежала хвостом на СВ, на брюхе с подогнутыми ногами. Голова повёрнута мордой к покойнику. На лошади было положено седло; от него сохранились остатки дерева. Там же нашлись две костяные пряжки и три костяные костылька.

Вторая лошадь, повидимому, лежала вдоль первой; её костяк потревожен грабителями, ход которых, проложенный, очевидно, в заполненной землёй яме, пришелся прямо на неё.

Курган №4 также разграблен, но то, что уцелело, очень интересно, особенно наличие «тайничка» с ценными вещами. Это делает не случайным и склад вещей в кургане №1 Тадилы и указывает на стремление надёжно укрыть наиболее ценные вещи. Повидимому в эпоху погребений Курая и Туяхты опасность ограбления была реальна.

Это — небольшая ямка в северной части могилы диаметром 0,4 м, в которой уцелели от грабителей: остатки двух конских узд, украшенных серебряными бляшками, с железными удилами, кожаный пояс (табл. III Б) с литыми серебряными бляхами, пряжками и привесками, более простой, но напоминающий найденный в кургане №1 в Тадиле (табл. III А) и кожаный мешочек с несколькими кремнями, железным огнивом, остатком трёх шёлковых мешочков и четырёх деревянных призматических предметов, из которых у двух верхних грани покрыты нарезками в виде косого креста 1*. [сноска: 1 Такие же найдены нами в кургане №6 в Копёнского Чаатаса VII-VIII вв.]

На дне ямы кургана №4 вдоль ЮЮВ стенки оказались потревоженные костяки двух лошадей, лежавших бок о бок, хвостами на СВВ, на брюхе, с подогнутыми ногами.

От человека, лежавшего, повидимому, вдоль ССЗ стенки, сохранился лишь разбитый череп. Все остальные кости выброшены грабителями; на их месте нашлись лишь две медные и часть железной пряжки, медный наконечник от ремня и кусочки бесформенного железа.

Описанные курганы Тадилы и Туяхты несомненно являются важнейшими памятниками из всего, добытого нами. Их материалы нуждаются в самом тщательном анализе, культурно-историческом, социально-политическом и хронологическом. Пока можно сказать, что весь состав их вещей и надписи говорят за VII-VIII в. нашей эры.

Содержание надписей проливает совершенно новый свет на общественный строй Алтая этой эпохи, до сих пор наименее изученной и особенно важной, если вспомнить, сколько научных легенд окутывает её хотя бы в связи с вопросом о «прародине» турок.

Материалы, добытые в описанных курганах, важны нам также и ещё с одной частной, но весьма существенной стороны. Весь инвентарь их — кувшинчики, пояса с узорными бляхами, привесками и мешочками с кресалом, кремнями и амулетами — целиком повторяет аксессуары, которыми снабжены наиболее детально моделированные каменные изваяния Алтая — изваяние, вывезенное из Белого Ануя в Томский университет или открытое нами на урочище Тӧтӧ. Это позволяет реально обосновать хронологию изваяний Алтая (об этом см. ниже статью Л.А. Евтюховой).

Ещё в 1934 г. нами было замечено, что изваяния на Алтае стоят всегда с восточной стороны четырёхугольной оградки из поставленных на ребро плит, внутри засыпанных камнями. Тогда же при раскопках оградок (около урочища Кулада на Караколе) выяснилось их ритуальное значение. В их центре оказались углубления диаметром 0,4-0,5 м и глубиной до 0,6 м, заполненные золой, углем и обожжёнными камнями, иногда со врытыми обрубками дерева.

Это подтвердилось в 1935 г. и нашими раскопками оградки сзади Кезера: она была квадратной в 4×4 м и ориентирована сторонами по странам света. По удалении из оградки обломков, образовавших небольшой холмик посередине, на горизонте, в центральной части открылась круглая яма диаметром 0,75 м. В ней на глубине 12 см были встречены угольки, а под ними толстый обрубок дерева, диаметром в 0,7 м, имевший сверху чашевидное углубление, заполненное землёй с угольками. Внизу обрубок был заострён на конус, и имел в длину 0,75 см. Под ним ничего не найдено.

Но если такое устройство имели оградки сзади каменных изваяний, то совершенно таково же устройство и у раскопанных нами в группе I, II и IV оградок без изваяний, но часто с рядами камней, тянущимися к В от

Рис. 65-66. Золотая бляха и пряжка от пояса; ок. ½ н.в.

Рис. 67. Часть пояса с золотыми бляхами; ок. ½ н.в.

Рис. 68. Серебряные бляшки; н.в.

(Открыть Рис. 65-68 в новом окне)

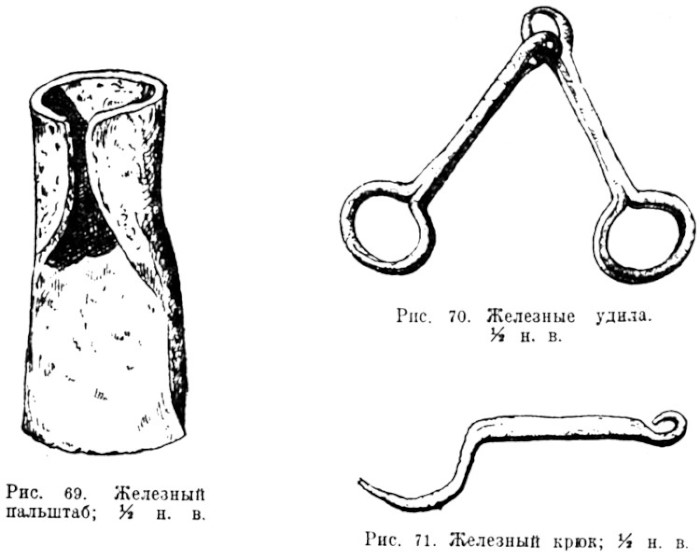

оградки. Во всех случаях в центре под холмиком в оградке мы находим углубления, заполненные углем и золой. Находки некоторых вещей, как-то железного пальштабовидного топора (рис. 69), удил (рис. 70) и крюка (рис. 71), под насыпями оградок, также не противоречат, а скорее поддерживают сближение этих оградок с оградками, имеющими изваяния, тем более что, как например да Караколе, в урочище Кулада, эти изваяния сами являются первыми камнями в тянущемся от них ряду других необработанных.

За отнесение этих оградок к одной эпохе с только что описанными курганами говорит и постоянная сопровождаемость ими последних. Оградки оказываются расположенными главным образом по краям курганного могильника. За это же говорит и наличие у площадок без оградок, но совершенно того же содержания, что и в оградках, исследованных во второй группе Курая, с восточной стороны, наряду с вертикально врытыми камнями — кольцевидных выкладок, аналогичных выкладкам с восточной стороны курганов. Оградки были нами исследованы около «Кезера» — одна, в первой группе Курая — пять, во второй группе — одна (овальная) и в группе четвёртой (Тадила) — одна.

Чтобы нагляднее представить вид типичной оградки, приводим следующие записи дневника о раскопках оградки №1 в первой группе Курая:

«Насыпь сложена из довольно крупных речных булыжников до 35 кг весом. Имеет квадратную форму в плане (5×5 м) со слегка округлёнными углами, ориентированными на ССВ, ЮВВ, СЗЗ, ЮЮЗ. К центру она высотой до 0,7 м. Повышение — куполообразно. От середины ЮВ стороны насыпи на ЮВ поставлены в ряд с различными промежутками 18 камней, необработанных, высотой над поверхностью до 60 см; расстояния между камнями:

Рис. 69. Железный пальштаб; ½ н.в. Рис. 70. Железные удила. ½ н.в. Рис. 71. Железный крюк; ½ н.в.

(Открыть Рис. 69-71 в новом окне)

камень |

№ |

1 |

— |

камень |

№ |

2 |

— |

13,6 |

м |

камень |

№ |

9 |

— |

камень |

№ |

10 — |

5,5 |

м |

» |

№ |

2 |

— |

» |